预制桥墩灌浆套筒连接型式研究现状综述

史明霞, 魏振北, 张前明, 冯晓楠

(1.宿迁市交通产业集团有限公司, 江苏 宿迁 223800; 2.河海大学土木与交通学院, 南京 211816; 3.中铁大桥局集团第四工程有限公司, 南京 210031; 4.苏交科集团股份有限公司, 南京 211112)

具有工厂化制作、机械化施工、标准化作业和信息化管理等优势的桥梁快速建造技术[1],符合党的二十大中提出“推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展”的工程项目建设理念。随着装配桥梁建造技术逐渐成熟,桥梁下部结构预制装配技术也在如火如荼地推广应用。

连接部位的施工质量及力学性能保障是装配式桥梁施工工艺的关键控制点。灌浆套筒连接型式作为装配式桥梁常用的连接型式之一,是由特制套筒、配套灌浆料和连接钢筋构成,其施工工艺是将连接钢筋插入套筒两端,注入快硬无收缩高强灌浆料,依靠钢筋表面与灌浆料、灌浆料与套筒内壁之间的摩擦黏结使预制构件预留钢筋绑定在一起。该连接型式弥补了传统焊接和螺栓等连接型式的不足,并得到了迅速发展和应用。传统灌浆套筒主要分为全灌浆套筒与半灌浆套筒。全灌浆套筒两端均采用灌浆方式连接钢筋[图1(a)];半灌浆套筒一端采用灌浆料连接,另一端采用螺纹或其他方式与钢筋固定[图1(b)]。

现有规范标准及文献中涉及灌浆套筒连接型式的施工工艺及质量控制等方面较少。据不完全统计,截至目前在知网中关于“装配式桥梁”的研究文献有1 576篇,但其针对灌浆套筒连接型式的研究文献仅有122篇,不足8%;而关于“装配式建筑”的研究文献有1.42万篇,其中针对灌浆套筒连接型式的研究文献仅有309篇,仅占2%。众学者针对灌浆套筒主要研究其各因素(包括套筒型式、钢筋材性与尺寸、灌浆料强度与特种灌浆料、施工影响与质量保证等)影响下的连接性能,开展有限试验研究其影响规律,但灌浆套筒连接性能的保障需统筹考虑套筒使用设计、材料选择、施工以及施工后检测补救措施等。全面了解灌浆套筒各方面的研究成果将对灌浆套筒安全使用提供理论基础,有助于设计、施工人员针对不同施工条件灵活设计运用灌浆套筒连接型式。

因此,本文通过广泛调研灌浆套筒连接型式相关规范标准及研究文献,统计分析现有灌浆套筒连接型式的类型、原材料性能、力学性能、施工工艺及质量检验技术与控制指标等方面研究成果,总结其在各个方面的研究进展及存在的不足,对灌浆套筒连接的各方面进行较为系统、全面的概述。明确后续灌浆套筒连接型式的研究焦点与发展方向,并为预制装配式桥梁用灌浆套筒连接型式的推广与应用提供依据。

1 套筒类型及灌浆料

1.1 套筒结构型式

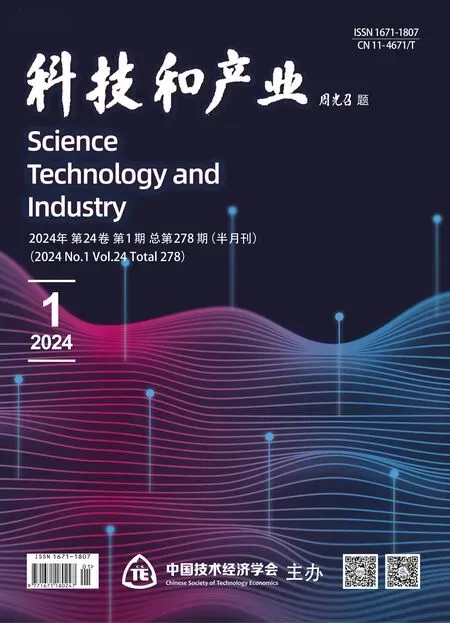

随着灌浆套筒连接型式被广泛应用于建设工程,国内外研究学者针对其工作机理,结合传统灌浆套筒的制作、施工、力学及经济性能等多方面考虑,通过合理设计研发了多种套筒型式[2-10]。根据以上众多学者的研究,总结现有灌浆套筒结构型式及优缺点,见表1。

表1 灌浆套筒的种类及其优缺点

新型灌浆套筒结构型式层出不穷,其工作性能也趋于完善,但灌浆套筒的结构设计不应只考虑其连接性能,施工性能同样重要,需要为现场施工提供便捷性。例如,上述锥形接头套筒、“P”型套筒及高强螺栓GFRP套筒虽提高了连接性能,但施工工艺复杂,难以被广泛使用。此外,如何设计灌浆料与套筒的传力连接,进一步提高两者的黏结强度,也是套筒设计的关键点,而两者之间的黏结性能则需套筒内壁的剪力键对灌浆料产生较好的径向约束力。因此,有必要深入研究套筒内壁的截面型式,在满足连接性能要求的同时预留施工空间。

1.2 灌浆料

1.2.1 灌浆料性能测试试件

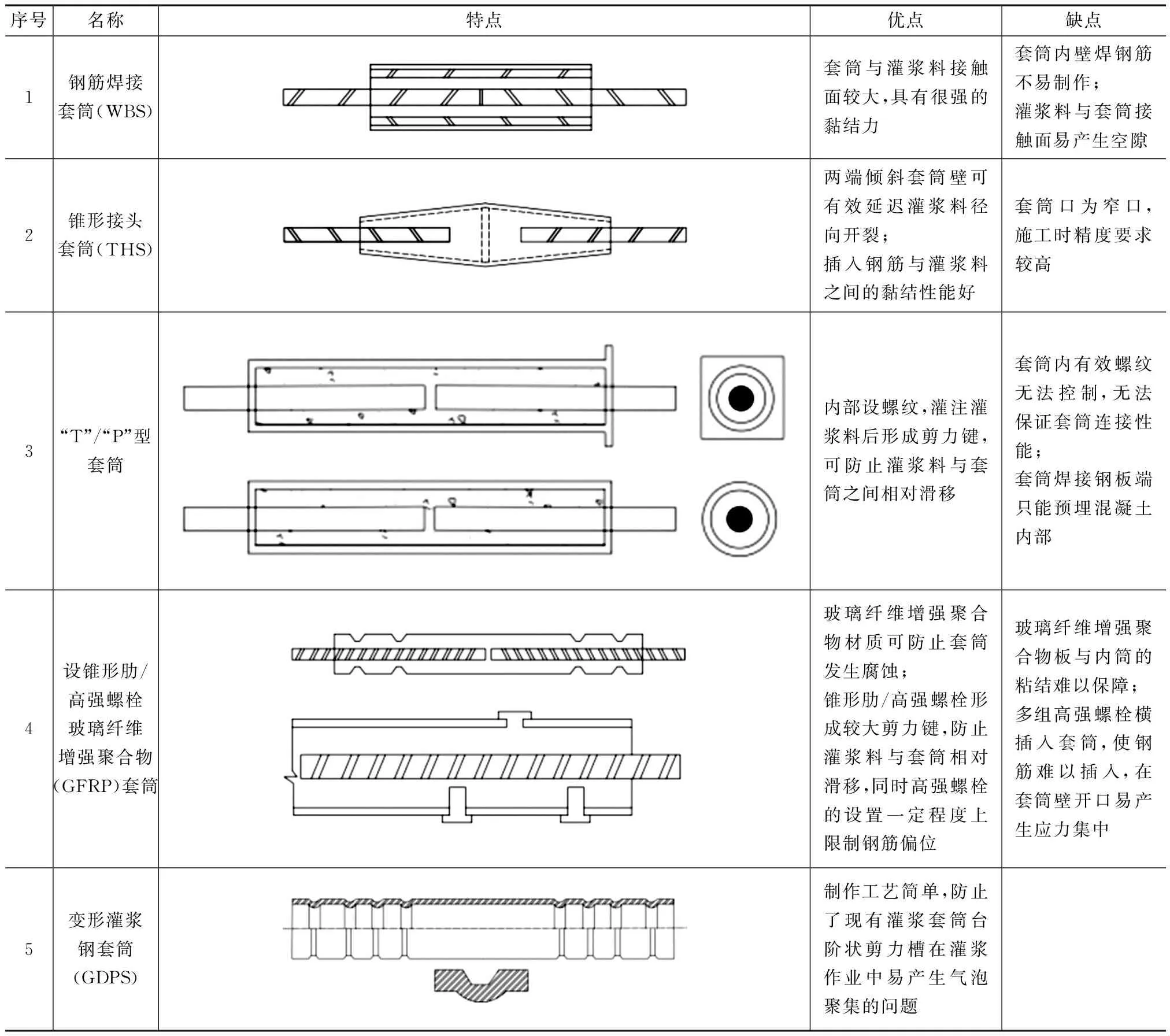

现有规范标准针对灌浆料的流动性、抗压强度、膨胀率等性能指标进行了明确规定。在抗折、抗压强度测试方面,规定采用40 mm×40 mm×160 mm棱柱体试块先进行抗折试验,后利用折断试块进行抗压强度检测,计算采用抗压面积为40 mm×40 mm;但针对灌浆料的劈裂抗拉强度、弹性模量的测试并未有明确规定及条文说明。现有规范针对混凝土、灌浆料、砂浆等材料的强度测试试件尺寸见表2,可知各种材料的试件尺寸存在明显差异。

表2 各种材料强度测试试件尺寸

由于没有完善的规范规定,一般对灌浆料弹性模量及各类强度试验采用混凝土规范制作试件(150 mm×150 mm×150 mm与100 mm×100 mm×300 mm),研究表明,在混凝土力学性能经验公式验证中存在较大差异,但并未明确其原因是尺寸效应影响还是灌浆料与混凝土强度关系存在不同。后续吴元等[11]基于尺寸效应影响考虑,继续研究不同尺寸试件,提出适用于水泥基灌浆料的经验公式。苏忠纯等[12]、张磊等[13]针对不同灌浆料采用不同试件尺寸进行其强度或尺寸效应试验,并用其试验结果与经验推导强度对比,见表3。

表3 不同学者灌浆料试件28 d强度检测结果与经验推导强度对比

无论是混凝土规范经验强度推导公式,还是水泥基灌浆料试验的回归经验公式都不适用于灌浆料强度的推算。在灌浆料强度较高时,规范经验公式趋于检测值,但仍需大量试验验证。此外,灌浆料规范需考虑试件尺寸效应影响对其抗拉及弹性模量检测试件尺寸作出相关规定,否则灌浆料的抗拉强度、弹性模量检测无规范参考依据,无法有效指导其后期有限元模型分析等研究工作。

1.2.2 灌浆料力学性能研究

灌浆料的力学性能是保障灌浆套筒连接性能的关键。灌浆料应满足不污染环境、对人体无害、初始稠度低、流动性好、可注性强、能渗透到细小的裂隙或孔隙内等基本要求,且其力学性能应保证凝胶时间准确控制、常温常压下较长时间存放性能不变、存储不受温湿度变化影响、无腐蚀性及易清洗等。同时,现有学者研究发现,随着灌浆料抗压强度提高,其最小主应力会略有下降趋势,最大位移值呈下降趋势,说明试件将处于更稳定的工作状态[14]。孙小巍等[15]针对灌浆料开展不同配合比及添加剂参量的性能试验,通过测试其流动度、抗压强度及竖向膨胀率得出水胶比为0.25、胶砂比为(1~1.1)∶1、掺入SCA(static cracking agent,静态破碎膨胀剂)时其性能最优,且矿渣粉更适合作为活性掺合料。熊杨等[16]发现灌浆料形状明显影响抗压强度,水料比提高可使灌浆料强度降低,且在水料比为0.12时抗压强度达到最大值125.85 MPa。戢文占等[17]通过改变灌浆料各主要组分的掺量,试验得出影响灌浆料主要技术性能的因素,且通过优化配合比设计配制出28 d抗压强度超过120 MPa的灌浆料。

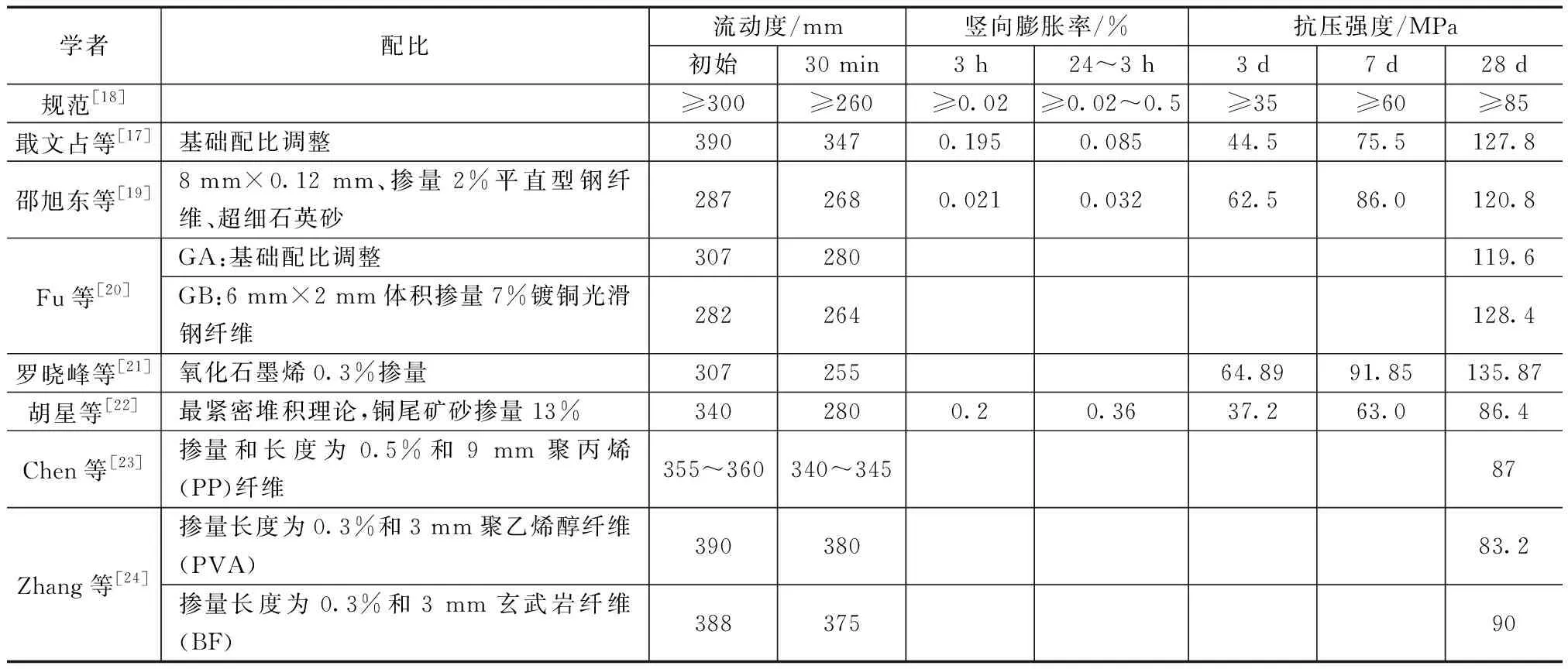

此外,众多学者通过掺入其他添加物试图研究提高灌浆料的力学与施工性能。添加物包括变化钢纤维、超细石英砂、镀铜钢纤维、纳米材料、聚丙烯(PP)纤维、聚乙烯醇纤维(PVA)和玄武岩纤维(BF)等,并研究最优灌浆料的材料配合比。各配比灌浆料性能见表4[17-24]。

表4 各配比灌浆料性能

由表4可知,现有灌浆料高强度与高流动度较难同时满足要求。以抗压强度为标准时,罗晓峰等[21]研究设计掺入纳米材料氧化石墨烯能获得135.87 MPa的最大28 d抗压强度,但在30 min流动度仅保持255 mm,略小于规范要求(即260 mm);若氧化石墨烯掺量降至0.2%时,满足流动度的要求,但28 d抗压强度仅有129.86 MPa。然而,戢文占等[17]在调整基础配比下加入各类外加剂的灌浆料达到30 min流动度为347 mm的同时,抗压强度保持在127.8 MPa,更适用于不同施工条件下的灌浆施工。

从现有研究结果可知,水胶比减小、胶砂比增大、大颗粒材料的掺入将会降低灌浆料的流动度,增加各龄期抗压强度。因此,后期研究在掺入其他材料时需控制其颗粒大小,对新掺入材料追求其抗压强度提高的同时,应对流动度影响较小。此外,也可考虑流动度最优配合比条件下,是否可以叠加掺入纳米材料与类似聚羧酸减水剂和消泡剂的外加剂共同作用,开展通过二次配合比设计提高抗压强度试验,从而进行高流动性、高抗压强度灌浆料研发。

2 灌浆套筒连接型式力学性能

2.1 力学性能试验

现有学者针对灌浆套筒连接型式开展了大量的力学性能试验,研究了套筒的型式、刚度、尺寸,灌浆料的种类、强度、龄期,钢筋的锚固长度、强度、直径、偏心及灌浆密实度、二次补浆等参数对其力学性能的影响。

2.1.1 套筒

现有学者针对灌浆套筒整体连接性能的影响研究主要集中在套筒的长度及其内腔构造方面。一般而言随着套筒长度增大,其连接性能的失效模式逐渐由套筒与钢筋黏结失效转变为钢筋拉断,但其极限强度与相对变形均逐渐增大[25]。针对半灌浆套筒而言,其研究主要集中在套筒内腔的螺纹段和灌浆段的长度等多因素综合考虑,除灌浆连接段长度之外也需考虑灌浆料与套筒内腔剪力键之间的抗滑移力以及施工等因素。目前相关规范并未对螺纹段长度有具体要求,在工程应用中螺纹段的最优长度一般取1.5倍钢筋直径[26]。同时,套筒内壁凸肋的数量与尺寸的变化可能有更好的连接稳定性,但凸肋的数量与尺寸过大对套筒连接稳定性提高会减小(类似双曲函数第一象限曲线变化)。郑永峰等[27]通过试验提出套筒凸肋应大于3道,高度应大于1.0 mm,并验证了在灌浆套筒连接受力时钢筋非弹性变化段设置凸肋或增加高度会削弱钢筋与套筒的黏结性能。

2.1.2 灌浆料

灌浆料对灌浆套筒连接型式力学性能的影响主要在于其自身原材料性能及施工质量的好坏。灌浆料龄期达到7 d时,其连接作用将趋于稳定[28];灌浆密实度不足对其弹性阶段的受力性能影响不明显,但会改变连接强度和破坏形式,缺陷程度的增加使破坏形态从钢筋拉断变为黏结界面滑移,同时其连接强度也随之降低[29]。综合对比众多学者试验结论:灌浆不饱满率小于12.5%时,缺陷影响可基本忽略;灌浆不饱满率达到25%时,接头残余变形迅速增大,但极限抗拉强度仍符合灌浆套筒相关规范要求;不饱满率大于30%时,试件强度不符合规范的要求(规范要求≥1.15fstk,fstk为钢筋抗拉强度标准值)[30-34]。

现有文献针对灌浆缺陷的型式、位置、数量等因素进行了试验。研究表明:中部缺陷、水平灌浆缺陷对连接强度的影响更大;缺陷数量和厚度的增大将使试件强度与变形性能下降[35-37],且在相同试验条件下,各种缺陷影响程度排序为分布缺陷>中部缺陷>锚固长度不足>顶部缺陷>钢筋偏置,可知分布缺陷试件的受力性能最差,灌浆料存在分布缺陷和中部缺陷时不能形成整体受力,对试件损害最严重[38-40]。

当存在灌浆缺陷时,进行二次补浆可消除部分缺陷种类的影响,将对其连接性能有所提高。研究表明套筒高强灌浆料( TGL) 进行二次补浆可以弥补灌浆缺陷[41]。随着二次补浆量增大,灌浆套筒试件纵向应变数值差异逐渐增大,可能导致环向峰值应变位置改变[42]。特别的,半灌浆套筒内部螺纹界面在套筒长度方向轴向和环向应变较大;而在补浆时套筒端部灌浆料损伤深度有所提高[43]。因此,工程中应尽量避免二次补浆,若补浆仍有缺陷或多次补浆等会对灌浆料与钢筋的有效黏结长度有所折减,严重会造成连接结构提前破坏。

2.1.3 连接钢筋

连接钢筋自身特性及安装质量对灌浆套筒连接性能存在一定影响,通过套筒连接钢筋的承载能力略低于其通长钢筋的承载能力[1]。在复杂多变的现场施工条件下,垂直偏心构件随着偏心距离、倾斜角度增大,屈服和极限强度降低,套筒纵向应变增大;相同直径钢筋的套筒连接中,斜向偏心套筒连接的灌浆料损伤深度最大,垂直偏心次之,垂直居中最小[44-45]。无论垂直偏心还是斜向偏心都使灌浆套筒连接传力产生变化,但当半灌浆套筒连接试件的破坏形态为钢筋拉断时,钢筋是否偏位对试件的承载力几乎没有影响[26,30]。特殊的,杜永峰等[46]通过试验证明随着钢筋腐蚀程度的扩大,会削弱钢筋与灌浆料之间的黏结,当钢筋腐蚀程度达到12%时,钢筋平均黏结应力会折半。

2.2 黏结强度计算

灌浆套筒连接的承载能力取决于钢筋、灌浆料及套筒三者间的相互黏结强度,应明确其黏结机理,实现对其连接安全稳定性的预估。张金康等[47]根据钢筋-灌浆料-套筒的相互作用关系简化其受力模型[图2(a)]。Huang等[48]采用[图2(b)]所示的套筒受力简化图,针对半灌浆套筒连接理论推导出灌浆料所受法向应力。

a为钢筋直径;b为套筒内径;p1为灌浆料对钢筋均布压力;p2为灌浆料对套筒均布压力;fco为横向约束力;Tsl为套筒的环向张力;Fs为钢筋屈服应力图2 钢筋-灌浆料-套筒的受力模型[47-48]

现有学者针对各种型式的灌浆套筒进行了大量试验研究,提出了各状况下的黏结强度计算公式,且部分学者也考虑部分缺陷对其黏结强度的影响,更贴合灌浆套筒的实际应用与连接结构设计。如Zhang等[29]提出考虑注浆密实度影响的钢筋-注浆材料抗拉承载力公式,其在法向应力σn的推导过程中对钢筋锚固长度进行折减,引入松散系数C,即lc=Clb(lb为钢筋锚固长度设计值,lc为折减之后的锚固长度);当灌浆压实度为100%、90%、70%时,松散系数C分别为1.0、0.9、0.7。

表5 黏结强度公式汇总

3 灌浆套筒连接施工及质量控制

3.1 压浆工艺

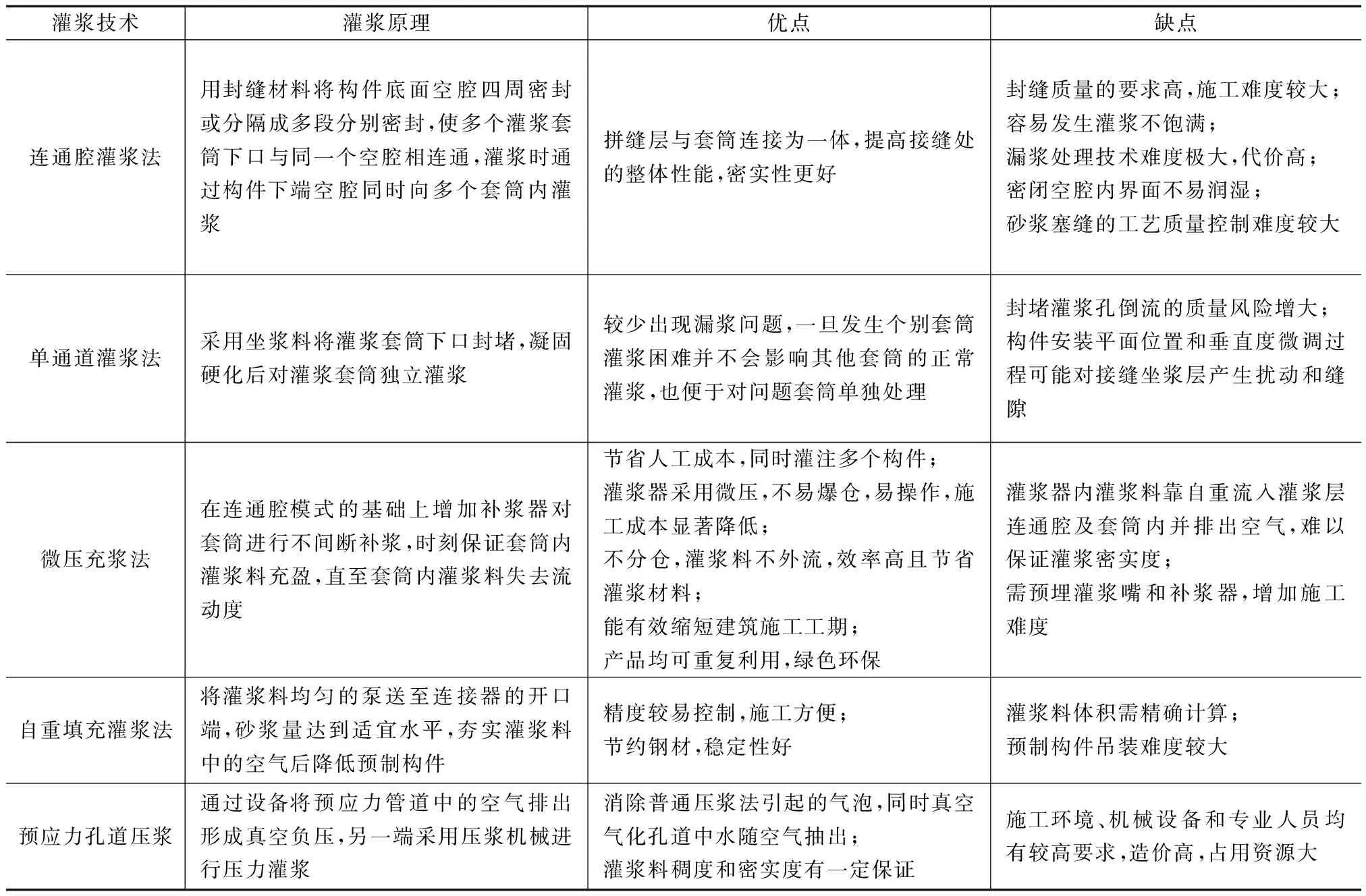

现有灌浆工艺存在灌浆料质量不达标、钢筋割断或锚固强度不足、套筒出浆口不出浆或浆体回流等问题[52],严重影响其灌浆质量。常用的灌浆工艺包含连通腔灌浆法、微压充浆法、自重填充法、预应力孔道灌浆等。各种灌浆技术工艺特点见表6[53-60]。

表6 现有套筒灌浆技术工艺特点

现有灌浆技术各有优缺点,实际工程一般结合施工条件与构件的结构型式,考虑灌浆质量与效率选择相应的灌浆方式。由表6可知,针对装配式桥梁下部结构灌浆套筒连接型式采用的灌浆工艺仍需进一步研究改进,将多种灌浆工艺原理结合使用或许能消除部分不利因素,如连通腔灌浆工艺与单通道灌浆工艺相结合,设计采用多通道灌浆装置可较好结合两工艺的优点。

3.2 灌浆密实度智能检测技术

套筒灌浆密实度有损检测技术将会对预制构件造成不可修复的损伤,因此现有学者针对冲击回波法、超声波检测法、层析成像法、X射线检测法、声发射检测法、压电阻抗效应检测法、内窥镜法等无损检测技术,通过室内与现场试验开展了适用性、检测精度及效率等方面研究。

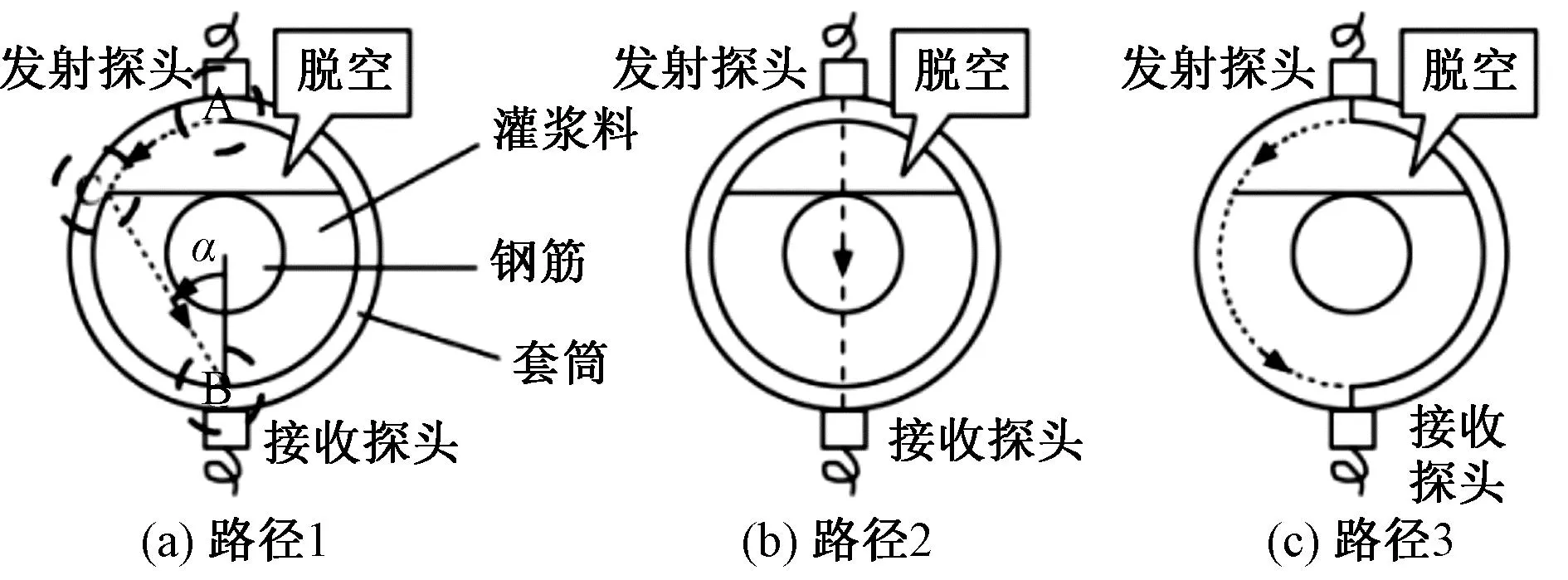

冲击回波法检测原理为连续激振弹性波经过非密实区时将发生绕行,弹性波路径时间将比灌浆完好时长,从而判断套筒灌浆的非密实区段,从理论上具有一定的可行性。现有学者也考虑套筒布置形式、纵筋干扰、检测表面状况等因素研究了冲击回波法的检测性能与精度,发现套筒单排与“梅花形”布置时,检测效果比较好;而套筒双排布置时,单面测试其路径经过一排套筒对波频干扰大,导致测试效果并不好。同时,检测表面潮湿、有灰尘对检测结果几乎没有影响,检测表面有浮浆时对检测结果干扰较大[61]。王卓琳等[62]、刘辉等[63]通过试验测试及结果分析,得出在完全密实的构件中冲击回波法检测较为准确,但存在缺陷构件的检测结果总有一定差距,至于双排套筒与箍筋的干扰下,冲击回波法的检测结果与实际预设的缺陷情况有较大偏差,检测结果并不可靠。基于超声波检测缺陷是依靠声波在混凝土与空气中的阻抗不同、传播时长不同以区分出缺陷区域,要求声波通过灌浆料传播的声时必须小于通过套筒壁绕射的声时,否则无法判断套筒内灌浆料灌注质量。声波传播路径如图3所示。在小样本抽样的灌浆套筒密实度检测时可应用基于t分布的超声概率判缺法[64]。

图3 声波传播路径

类似的采用X射线进行缺陷检测原理:射线穿透试件后会使背面的胶片感光,当材料内部存在缺陷时,缺陷区域对X射线的吸收减弱,透射增强,有缺陷部位与无缺陷部位底片黑度不同,以此判断缺陷区域(图4),连接钢筋直径越大,X射线可以识别厚度越高[65]。高润东等[66]通过X射线工业CT对套筒灌浆密实度进行检测研究,其单排套筒的透视结果较为清晰,但双排套筒由于重叠不能清晰分辨缺陷情况。

1为X射线源;2为待检测的套筒试件;3为数字平板探测器;4为像质计; 5为载物工作平台;6为计算机;l0为缺陷实际长度;l1为屏幕显示的缺陷长度图4 套筒灌浆缺陷检测示意图

众多学者研究表明,X射线针对灌浆套筒的检测结果更明确与清晰,但其在双排套筒检测时由于重叠效应,检测结果无法分辨,并不适用于预制拼装桥墩的实际应用。同时,目前所研究的无损检测方法主要存在以下问题:①无法消除结构构件表面环境对于检测结果的影响,如表面浮浆等;②不同检测方法应以应用于实际工程为目的,统筹考虑排除混凝土强度、灌浆套筒型式、灌浆料类型、结构内纵筋与箍筋、缺陷位置大小等对检测结果的影响;③应加强各检测方法对检测结果与灌浆缺陷的联系表达,更准确地表达灌浆缺陷的位置与缺陷程度;④如何提高各检测技术的检测精度,并且定量表达。

3.3 施工质量检验标准

现有规范标准在灌浆套筒连接型式的质量控制方面,仅针对灌浆料强度与流动度、灌浆套筒尺寸等有部分规定,这也是保障灌浆套筒连接型式安全性的基本要求,但针对其施工质量的控制标准方面尚比较缺乏。现有规范标准[67]中针对灌浆套筒连接型式的施工质量控制指标及标准如下。

(1)灌浆连接端的钢筋锚固长度。钢筋锚固长度是灌浆套筒连接型式施工的重要控制点,关系着预制拼装结构的安全性。规范规定以灌浆套筒直径对应连接钢筋直径的8倍,而非连接钢筋直径的8倍。钢筋直径若减小,需增大锚固长度以增强灌浆套筒黏结强度,但对于锚固长度值仅给出推荐值,在前文提出的各种灌浆套筒型式对该规定并不能完全适用。因此,必须根据套筒-灌浆料-钢筋之间的连接关系,同时结合施工缺陷,考虑一定的安全储备,明确钢筋锚固长度规定值。

(2)灌浆套筒剪力槽的数量及尺寸。灌浆套筒剪力槽的设置保证灌浆套筒连接构件的稳定传力,其设置数量与尺寸在表7中有最低值规定,但针对半灌浆套筒存在螺纹连接段,这一部分长度并未给出合理的推荐值。

表7 灌浆套筒剪力槽数量及尺寸

(3)多遇地震组合下,混凝土结构中全截面受拉构件同一截面不宜全部采用钢筋套筒灌浆连接。这是因为在地震设计时全截面受拉构件的力学性能缺乏研究基础与应用经验。现有学者大多是以传力机理、破坏形式的不同研究灌浆套筒连接构件是否可以达到现浇构件抗震设计后的抗震性能。因此,采用灌浆套筒连接型式的桥梁结构的抗震性能还需深入研究,在截面不同受力形式下的抗震性能也需进行试验与受力机理讨论,在不同构件中灌浆套筒的使用对其连接性能应提出不同的要求,不断完善该领域研究内容,补充规范,才能使灌浆套筒连接的设计更安全,使用更广泛。

4 结论

针对预制桥墩用灌浆套筒连接型式的组成构件及原材料性能、力学性能及黏结强度计算公式、套筒灌浆工艺及质量控制标准等方面进行了规范标准及文献调研,总结归纳了其目前研究现状及未来可进一步深入研究的焦点,主要结论如下。

(1)现有学者通过理论分析及试验研究,研发了大量的新型灌浆套筒及高强灌浆料,有效改善了灌浆套筒连接的力学性能,但是灌浆套筒的改进需要考虑施工便捷性及经济性。现有规范标准仅针对灌浆料的流动度、泌水率、抗折、抗压强度等性能指标提出了要求,并未明确其抗拉强度与弹性模量相关检测要求,参考混凝土或砂浆的试验标准有失偏颇,在此方面需要加强研究,从而为其深入理论研究提供基础。

(2)现有学者针对灌浆套筒连接型式开展了大量的试验及有限元分析,研究了各种参数及缺陷影响, 同时提出了各种黏结强度计算公式,但需综合各项研究成果进行有针对性深入研究,从而提取具有普适性且实用性强的黏结强度计算公式。

(3)现有学者重点针对灌浆套筒连接型式的灌浆密实度缺陷无损检测技术开展了大量研究,但在实际工程中的实用性有待进一步验证,其检测精度需进一步明确。同时,在灌浆套筒连接型式的灌浆工艺方面应在现有技术基础上进一步升级改造,以提高其灌浆效率,保障其灌浆质量。最后灌浆套筒作为装配式桥梁最常用的连接型式之一,其施工质量控制标准还需进一步完善。