学校体育环境对健康促进生活方式的影响:锻炼动机与锻炼习惯的链式中介作用

黄章旭 刘 斌

(西南大学 体育学院,重庆 北碚 400715)

2016年10月,中共中央 、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》,文件中指出要强化个人健康责任,提高全民健康素养,引导形成健康生活方式,有效控制影响健康的生活行为因素[1]。2018年7月,教育部公布《中国义务教育质量监测报告》,报告中显示八年级的家长对孩子的学习情况关注的比例高达79.9%,而对孩子日常行为习惯的关注仅有18.7%[2],青少年的行为习惯、心理状况、兴趣爱好得不到重视,难以形成健康促进生活方式,以至于健康问题悬而未决。次年9月,国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》,其中明确提出“将促进青少年提高身体素养和养成健康生活方式作为学校体育教育的重要内容”[3]。2021年8月,教育部等五部门发布全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见,意见中指出聚焦学生健康素养发展,促使学生养成良好卫生行为和习惯,形成文明健康、绿色环保生活方式[4]。另外, 2020年一项横断面和回顾性人口研究揭示了当前中国青少年生活方式的现状: 在全国范围内,2016年至2017年期间,35%至37%的儿童和青少年每天在电脑、手机、电视等电子设备上花费超过2小时[5],并且,仅有22%的学生参加持续时间60分钟或更长时间的体育活动,并且整体呈下降趋势[6];85.8%的学生每天久坐的时间超过2小时[7],只有15%-34%的人达到了建议的体育锻炼指南[5,8]。一系列相关政策的出台和具体数据充分说明了青少年健康促进生活方式培养的重要性。梳理以往发现,学界关于学校体育环境与健康促进生活方式的关系研究尚停留在理论层面,实证研究匮乏,同时研究对象大多是幼儿、大学生,鲜有学者关注青少年群体健康促进生活方式的养成。此外,学校体育环境对健康促进生活方式的影响及作用机制尚不明确,限制了结论的可推广性和理论深度。因此,本研究以青少年为研究对象,重点解释学校体育环境对健康促进生活方式的影响及作用机制,积累学校体育环境与健康促进生活方式之间的研究证据,为推动青少年健康促进生活方式的养成提供理论参考与实践支持。

1 理论回顾与研究假设

1.1 相关理论基础

1.1.1 场动力理论

1939年,美裔德国社会心理学家勒温(Lewin)基于物理学中“场”的概念提出了场动力理论,并用公式:B=f(P*E)=f(LS)来表示[9]。其中,B表示行为,P表示行为主体,E表示环境,LS表示生活空间,生活空间由行为主体、环境以及行为主体与环境的交互关系构成,该理论指出个体行为发生改变的深层原因要具体到行为主体身处的环境或生活空间中,该理论与青少年健康促进生活方式的形成与发展规律相契合。

1.1.2 社会生态系统理论

1977年,布郎芬布伦纳(Bronfenbrenner)提出社会生态系统理论,该理论模型强调人和环境的交互关系,主要包括微系统(家庭、学校)、中间系统(微系统间的相互关系)、外系统(外在干扰因素)、宏系统(三个系统以上的文化、亚文化、社会环境)[10]。其中,明确指出学校是除家庭以外对学生影响最大的微系统。另外,该理论认为个体的健康行为会受到内在环境因素(动机、信念)和外在环境(物质、社会)因素的影响,是社会、家庭、学校、同伴等多个生态子系统综合作用的结果。整合场动力理论、社会生态系统理论共同探讨学校体育环境影响青少年的健康促进生活方式的机制。

1.2 研究假设

1.2.1 学校体育环境与健康促进生活方式的关系

1920年,温斯洛(Winslow)首次提出“健康促进”一词,他指出健康促进是通过社区组织开展健康教育和制定健康政策,应对危险因素,从而维持并增进健康[11]。而健康生活方式是指个体通过选择合适的健康行为来控制自身在日常生活中的不健康行为,强调不健康行为出现后的健康干预即事后干预[12]。在此基础上,Pender[13]指出健康促进生活方式(health-promoting lifestyle,HPL)是一种健康的生活方式,是指个人为维持或增进健康水平,以达到自我满足和自我实现的目的,采取的自发性、多层面的行为过程[13],包含认知行为、情绪或情感等方面。健康促进生活方式同样是选择具体化的健康行为,但在干预阶段和具体目标上发生了改变,健康促进生活方式强调在自感健康状况良好时采取积极的健康干预即事前干预,同时追求自我满足与自我实现的具体目标,更加符合主动健康的核心理念。体育环境是指开展体育活动所需的自然和社会环境,囊括人际支持、社会文化、制度等[14]。根据存在的形态不同,体育环境可分为群众体育环境、学校体育环境与竞技体育环境[15];其中,学校体育环境是指在学校内开展体育活动时所需的环境和条件,主要包括学校体育物质环境、学校体育制度环境和学校体育社会环境三个层面[16]。学校体育物质环境层面包括体育场地、设施、器具和教具等。学校体育物质环境建设是体育教学活动得以持续进行与发展的先决条件。“经济基础决定着上层建筑”,优质的体育场地和设施一方面吸引学生自主锻炼,另一方面有助于实现课程教学目标。学校体育制度环境层面主要指影响学生身体活动的相关政策和教育制度,如大课间活动、每天锻炼1小时、延时服务、体质健康测试等,相关学校体育政策落实到位能够为学校体育物质建设提供保障。学校体育社会环境层面主要包括体育氛围、给学生提供的锻炼机会、同伴支持、师生关系等,良好的师生互动关系能最大限度地调动学生体育锻炼的积极性和自觉性[17]。加拿大活力健康儿童(AHKC)评价指标体系指出政策保障环境的建设, 环境影响行为的养成;反之, 行为既反映环境的建设, 也决定政策的制定。行为、环境和政策之间彼此关联、相互影响[18]。尽管学校体育环境与健康促进生活方式之间的作用机制尚不明确,但相关研究提供了一定的理论支撑,华生[19]在其著作《行为主义》中指出环境对人的成长与发展具有极其重要的影响,人的行为依赖于后天习得,而环境则是决定人行为模式的关键因素。Lewin[9]指出健康行为的形成要立足于行为个体所处的环境当中。同时,McLerpu[20]提出的健康行为理论,该理论模型关注个体内部、人际关系、组织、社区、公共政策等个体和环境因素,并指出健康促进生活方式的干预需要环境和政策的综合作用。此外,Stokols[21]验证了社会生态系统理论模型中环境与健康行为之间存在的交互作用,同时指出个体健康行为模式受到环境和心理等多维度因素共同影响。Bocarro等[22]在一项学校体育政策对儿童体育活动影响的实证研究证明了,学校体育环境、学校体育政策、场器经费等与中学生的运动健康行为相关。基于此,提出假设H1:学校体育环境能显著正向预测健康促进生活方式。

1.2.2 锻炼动机的中介作用

锻炼动机是推动个体进行体育锻炼行为的内部动因,通过影响个体体育锻炼强度、频次、持续时间等因素达成体育锻炼的目标,实现锻炼目的[23]。相关研究表明,锻炼动机可能在学校体育环境和健康促进生活方式间起中介作用。例如,环境知觉理论指出,环境信息会刺激或激发行为主体改变行为动机和决策,进而形成与之匹配的环境行为[24]。蔡玉军等[25]在城市居民公共体育空间感知与体育活动行为的关系研究中表明,个体对于外界环境感知能影响个体心理,并以此决定后续行为。阳家鹏[26]在家庭体育环境对青少年体育锻炼行为影响的研究中发现当家庭环境能满足青少年自主性、能力感和关联性时,能促进青少年外部动机向内部动机的转换。另外,龚初根等[27]在对独生子女背景下学校体育的问题与优化探讨中发现锻炼动机是引导和推动个体形成健康生活方式的内部动因。基于此,提出假设H2:锻炼动机在学校体育环境与健康促进生活方式之间起中介作用。

1.2.3 锻炼习惯的中介作用

锻炼习惯是指个体在后天经过重复的身体练习,逐步形成的稳固的、自动化的行为模式[28]。大量研究表明学校体育环境与锻炼习惯密切相关。饶林峰[29]从协同学视域的角度指出良好的学校体育环境可以促进学生参与体育锻炼的热情,养成良好的锻炼习惯。李晓智[30]也在研究中发现了体育锻炼习惯的形成受到了学校体育课程的影响。汪俊峰[31]经过实践检验后得出学校体育课程有针对性地传授体育知识、技能可以激发学生的体育兴趣,促进体育习惯的养成。此外,相关研究也发现锻炼习惯与健康促进生活方式之间有密切联系。王飞加[32]在一项大学生健康生活方式养成教育的研究中指出健康生活方式要以良好的体育锻炼习惯为基石。Lally[33]在一项针对96名志愿者的习惯形成机制研究中发现一个人可能需要大量的重复练习才能达到某些行为的最高自动性水平,因此,在想要的行为获得必要的自动性之前,养成新的习惯需要保持相当长的一段时间。同时,董亚琦等[34]在对江西省5所高校903名大学生的问卷调查数据进行分析后发现社区、家庭、学校提供良好的体育锻炼环境,有助于大学生增强锻炼自我效能感,形成稳固的锻炼习惯,养成健康的生活方式。基于此,提出假设H3:锻炼习惯在学校体育环境与健康促进生活方式之间起中介作用。

1.2.4 锻炼动机-锻炼习惯的链式中介作用

诸多研究也证实了锻炼动机与锻炼习惯的相互关系,且多项研究表明锻炼动机可以正向预测锻炼习惯。其中,运动健身信念理论模型指出运动健身信念可以激发个体的体育锻炼需求,产生锻炼动机,循环强化运动健身信念,最终形成体育锻炼习惯[35]。贾峰等[36]通过对上海市7个高校的1596名在校大学生进行的问卷调查得出乐趣、能力、健康、社交等内部动机与锻炼习惯养成之间呈显著正相关。陈德富[37]在健美操教学培养中学生体育兴趣的作用研究中指出良好的体育锻炼动机是养成锻炼习惯的前提。运动承诺理论综合外界环境和心理因素等方面说明体育锻炼习惯形成的机制受到个体心理、行为和外界环境等不同层次的影响[38]。Hawlader等[39]考察了身体活动行为与体育锻炼习惯的关联,以及自主动机在养成体育锻炼习惯中的作用。结果发现,自主动机与体育锻炼习惯直接相关。基于此,提出假设H4:锻炼动机和锻炼习惯在学校体育环境与健康促进生活方式之间起链式中介作用。

基于上述理论与研究假设,构建如图1所示的理论模型,探讨学校体育环境对健康促进生活方式的影响以及两者间的作用机制。

2 方法

2.1 被试

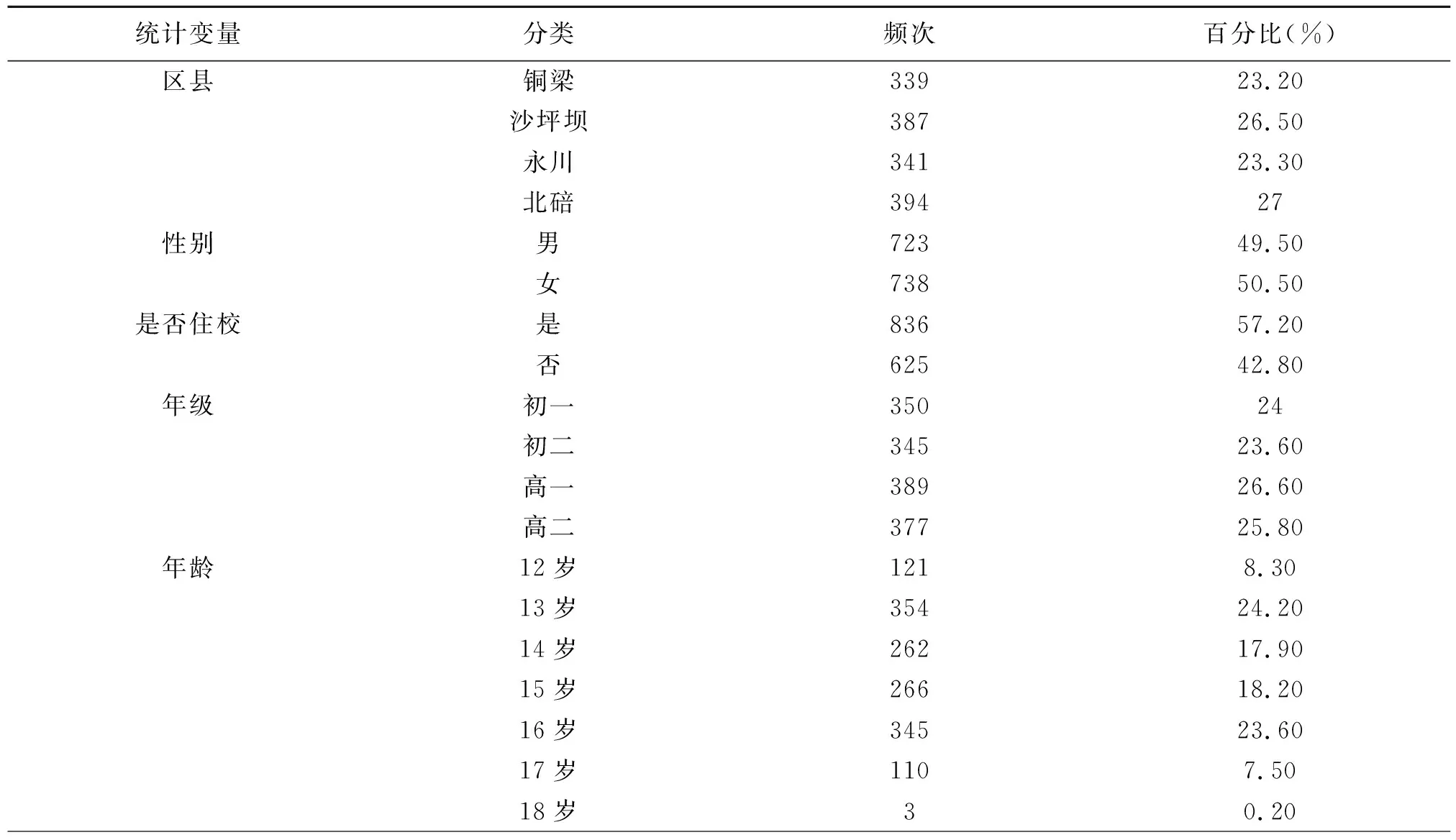

本研究采用非概率抽样方法中的分层随机抽样法,在重庆市北碚区、永川区、涪陵区、铜梁区四个区的4所初中和4所高中随机选取了1500名青少年作为被试,采取纸笔测验的形式对研究对象进行问卷调查,问卷经调查对象本人同意后独立填写,所有问卷都是当场填写当场收回,共发放问卷1500份,剔除无效问卷后,回收有效问卷1461份,有效回收率达97.4%。有效样本中,男性723人(49.5%),女性738人(50.5%);平均年龄为14.48(SD=1.48),青少年的整体年龄介于12岁-18岁符合世界卫生组织定义的青少年的年龄区间[40]。样本的人口统计学特征如表1所示。

表1 样本的人口统计学特征

2.2 工具

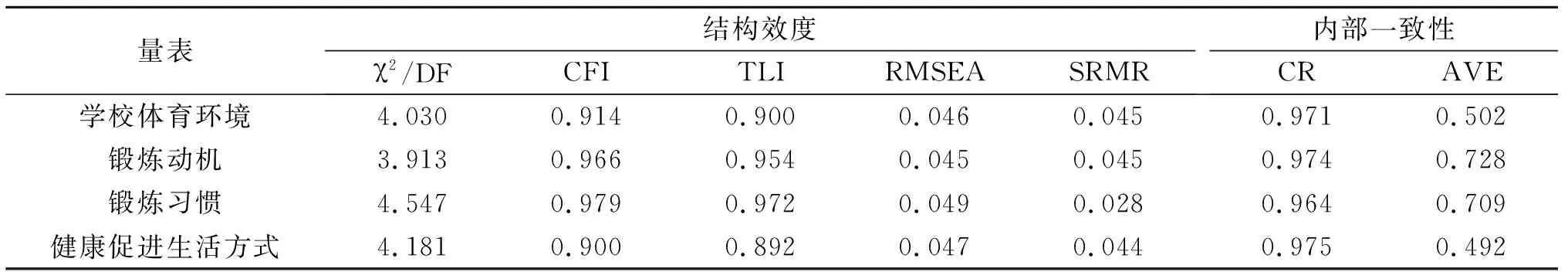

各量表的结构效度与内部一致性如表2所示。其中,健康促进生活方式量表的AVE为0.492。过去学者建议AVE需高于0.5以上,但AVE若想高于0.5以上,因素负荷量皆需高于0.7以上,考虑资料的实际情况,AVE高于0.36以上勉强可以接受[41]。由此,各量表均具有较好的结构效度和内部一致性。

表2 各量表的结构效度与内部一致性

2.2.1 学校体育环境量表

采用上海体育学院郭可雷学者[16]针对我国青少年修订的学校体育环境量表,该量表共有 34 个条目,学校体育物质环境确定为2个维度:场器经费和时空特征。学校体育社会环境确定为5个维度:体育课程、锻炼机会、教师支持、朋友同学支持、社会规范。学校体育制度环境确定为 2个维度:政策执行和教育制度。量表采用Likert5点计分,即1表示非常不符合,5表示非常符合。在本研究中,该量表的Cronbach's α 为0.951。

2.2.2 锻炼动机量表(MPAM-R)

采用陈善平、王云冰等[42]修订的锻炼动机量表(中文简化版),该量表共有15个条目,包括5个维度:健康、能力、乐趣、外貌、社交,量表采用Likert5点计分,即1表示没有,5表示非常强烈。在本研究中,该量表的Cronbach's α 为0.932。

2.2.3 体育锻炼习惯量表

采用翁孟迁编制[43]的体育锻炼习惯量表,该量表共14个条目,包括两个维度:重复性、意志性,量表采用Likert5点计分,即1表示完全不符合,5表示完全符合。在本研究中,该量表的Cronbach's α为0.957。

2.2.4 健康促进生活方式量表(HPLP-IIR)

采用曹文军等[44]学者修订的健康促进生活方式量表-Ⅱ中文版,该量表共40个条目,包括6个维度:健康责任(HR)、体育运动(PA)、压力管理(SM)、营养(N)、人际关系(IR)、精神成长(SG)。采用Likert4点计分,即1表示从不,4表示总是,总分为40分-160分,得分越高,健康促进生活方式的水平越高。在本研究中,该量表的Cronbach's α为0.969。

2.3 数据处理

采用SPSS27.0和MPLUS7.4进行频率分析、描述性统计,相关分析,可靠性分析、验证性因子分析等,采用Hays编制的SPSS宏程序PROCESS4.1进行中介效应的检验。

3 研究结果

3.1 共同方法偏差检验

本研究使用数据全部通过问卷形式收集,为防止特质共同变异即共同方法偏差,采用周浩和龙立荣[45]推荐的Harman单因子法进行共同方法偏差检验,即将所有题项进行未旋转的探索性因素分析,结果共提取特征值大于1的因子17个,第一个因子的方差解释率为31.476%,低于40%的临界标准,因此本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

3.2 各变量的描述统计及相关分析

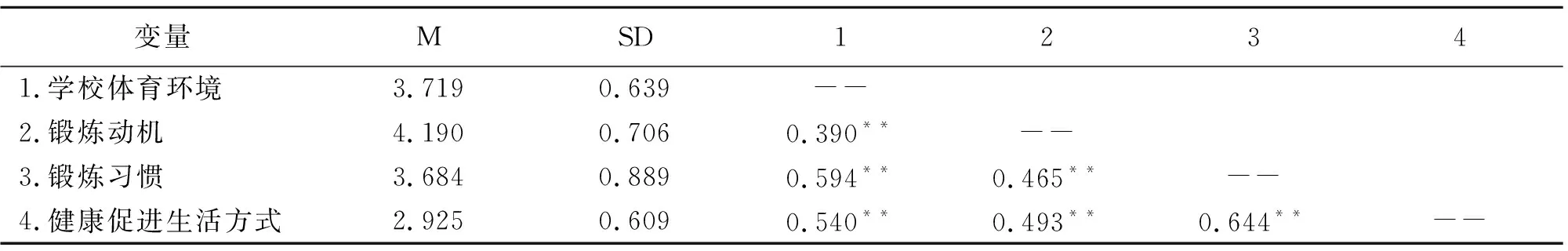

为探讨学校体育环境、锻炼动机、锻炼习惯、健康促进生活方式之间的关系,对这些变量进行描述性统计及相关分析。结果如表3所示,学校体育环境与锻炼动机、锻炼习惯、健康促进生活方式两两间呈显著正相关(r=0.390,P<0.01;r=0.594,P<0.01;r=0.540,P<0.01),锻炼动机与锻炼习惯两两呈显著相关(r=0.465,P<0.01),各变量间均存在两两显著相关为中介效应检验奠定了良好的基础。

表3 各变量的描述性统计及相关分析(n=1461)

3.3 中介效应分析

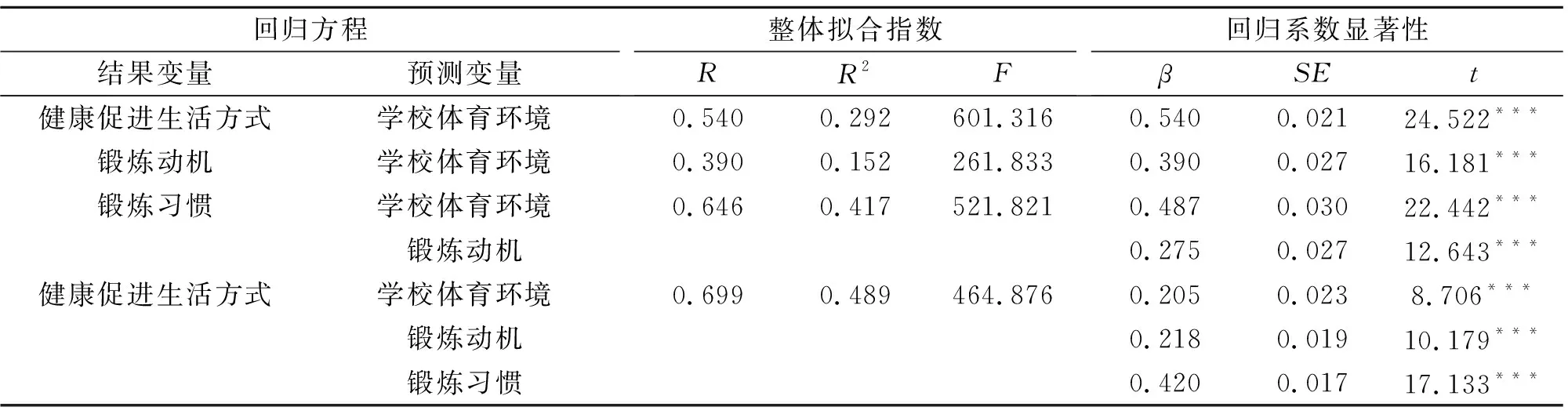

使用Hays编制的SPSS宏程序PROCESS对锻炼动机、锻炼习惯在学校体育环境、健康促进生活方式的中介作用进行分析。采用偏差校正的非参数Bootstrap检验,选择模型6,重复抽样5000次,若95%的置信区间(CI)不包含0即显著。经检验,模型整体拟合指数为χ2/DF =4.946, CFI=0.943,TLI=0.925,RMSEA=0.072,SRMR=0.048,模型拟合结果勉强可接受,可以进行后续的中介效应分析,依据温忠麟[46]提出的检验流程,在进行中介效应检验前,先进行各变量的回归分析。回归结果如表4所示,学校体育环境能显著正向预测健康促进生活方式(β=0.540,P<0.01);学校体育环境能显著正向预测锻炼动机(β=0.390,P<0.01);学校体育环境与锻炼动机二者可以同时正向预测锻炼习惯(β=0.487,P<0.01;β=0.275,P<0.01);学校体育环境、锻炼动机、锻炼习惯可以同时正向预测健康促进生活方式(β=0.205,P<0.01;β=0.218,P<0.01;β=0.420,P<0.01)。

表4 学校体育环境对健康促进生活方式的影响模型中各变量的回归分析

3.4 中介效应检验

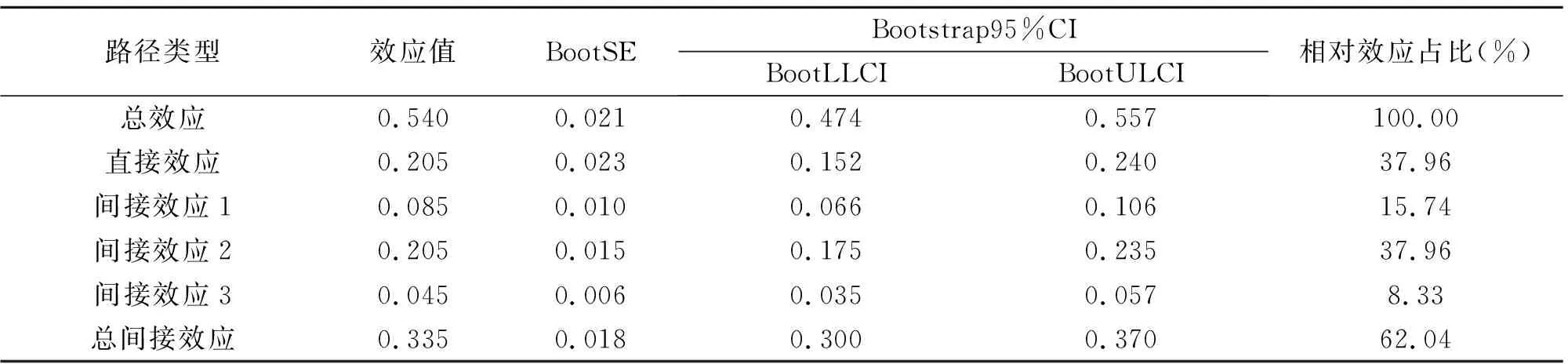

如表5所示,学校体育环境对健康促进生活方式的直接效应95%的置信区间为[0.152,0.240],该区间不包含0,说明学校体育环境对健康促进生活方式的直接效应显著,其标准化的效应值为0.205,相对中介效应占比为37.96%,假设H1得到验证。

表5 锻炼动机和锻炼习惯在学校体育环境和健康促进生活方式之间的中介效应

间接效应1:学校体育环境→锻炼动机→健康促进生活方式,其95%的置信区间为[0.066,0.106],该区间不包含0,说明锻炼动机的单独中介作用显著,其标准化的效应值为0.085,相对中介效应占比为15.74%,假设H2得到验证。间接效应2:学校体育环境→锻炼习惯→健康促进生活方式其95%的置信区间为[0.175,0.235],该区间不包含0,说明锻炼习惯的单独中介作用显著,其标准化的效应值为0.205,相对中介效应占比为37.96%,假设H3得到验证。间接效应3:学校体育环境→锻炼动机→锻炼习惯→健康促进生活方式,其95%的置信区间为[0.035, 0.057],该区间不包含0,说明锻炼动机和锻炼习惯的链式中介作用显著,其标准化的效应值为0.045,相对中介效应占比为8.33%,假设H4得到验证。

其中,总间接效应95%的置信区间为[0.300,0.370],该区间不包含0,说明总间接效应显著,其标准化的效应值为0.335,相对中介效应占比为62.04%。总效应95%的置信区间为[0.474,0.557],该区间不包含0,说明总效应显著,其标准化的效应值为0.540。最后,学校体育环境对健康促进生活方式的直接效应显著,且总效应显著,因此,锻炼动机和锻炼习惯在学校体育环境与健康促进生活方式之间起部分中介作用。因此,所有假设都得到验证,链式中介模型如图2所示。

图2 锻炼动机和锻炼习惯在学校体育环境和健康促进生活方式之间的链式中介模型

4 讨论

4.1 学校体育环境对健康促进生活方式的直接效应

本研究基于场动力理论、社会生态系统理论,结合青少年体育锻炼行为特征,深入探讨了学校体育环境与健康促进生活方式的关系。相关分析、回归分析结果表明,学校体育环境能显著正向预测健康促进生活方式,这与前期研究结果一致,实证了青少年健康促进生活方式的养成,学校体育环境建设是重要的一环。吕海龙等[47]在一项家庭体育环境与幼儿体育生活方式研究中发现,当前,西方各国儿童、青少年健康行为的干预的社会模式主要通过政策保障环境建设,环境建设影响健康行为养成。代俊等[48]指出青少年健康行为受到社会生态系统模型中各层次因素的影响,这些因素主要集中于个体的心理、家庭、学校、同伴、社区等环境中,在我国体育制度下,学校的体育环境对学生良好健康促进生活方式的形成具有重要作用,这也进一步印证的学校体育环境与健康促进生活方式之间的关系。Sallis[49]在环境和政策干预共同促进身体活动的研究中指出社会和环境因素是影响儿童和青少年进行体育锻炼的关键因素,并进一步影响他们的健康行为。此外,Lee等[50]在学校健康政策的研究中表明教师支持、体育课程、学校体育设施的完备及校内绿化建设等学校环境因素对学生参与身体活动的积极性有显著的影响。据此,验证了假设 H1:健康生活方式对居民主观幸福感具有正向预测作用。

4.2 锻炼动机的中介效应

锻炼动机在学校体育环境与健康促进生活方式之间起部分中介作用(相对中介效应为 15.74%),该结果与以往研究中的结果相符,社会生态学模型认为,外界环境作为生态系统的外端层需近端层(行为动机、意向等)的介导对青少年的身体活动产生影响[51]。Bastonsetal[52]在研究中指出外界环境的信息对行为主体的刺激,会使其产生相应的心理状态(内部动机),从而指导行为。韩新英[53]在体育教学中培养和激发大学生学习动机的策略研究中指出学校体育环境及体育文化有助于激发学生的体育学习兴趣,促进学生体育锻炼的动机。此外,郭章杰和孙明运[54]在对医护女生体质健康的研究中发现医护女生的体育锻炼动机、健康生活方式与体质健康状况三者均有显著的关联性,且体育锻炼动机、健康生活方式对体质健康有一定的预测作用。徐大成和李爱华[55]在家庭体育环境、锻炼动机与青少年身体活动的关系研究中指出学校体育课程开展得不完善不是造成青少年肥胖的唯一原因,应当考虑到家庭体育环境、锻炼动机、生活方式等其他相关因素。据此,验证了假设 H2:锻炼动机在学校体育环境与健康促进生活方式之间起中介作用。

4.3 锻炼习惯的中介效应

锻炼习惯在学校体育环境与健康促进生活方式之间起部分中介作用(相对中介效应为 37.96%),该研究结果与以往结果一致,多项研究表明学校体育课程内容、指导思想、制度和政策的实施力度、组织形式可以对体育锻炼习惯的养成产生影响[56,57]。莫连芳[58]在高校体育环境对大学生体育锻炼习惯的影响研究指出高校的体育环境在培养可以促进大学生体育锻炼习惯的养成,其中,体育考试、体育教师体育社团、体育俱乐部在体育锻炼习惯的培养上起着重要作用。乔玉成[59]在青少年锻炼习惯的养成机制及影响因素的研究中表明青少年体育锻炼习惯养成的机制在于体育环境的建设,养成稳固的体育锻炼习惯可以达成体育锻炼行为可持续性的目标。此外,Lally[60]在一项关于健康习惯形成模型的探索性试验发现在一致的环境中经常进行的体育锻炼习惯得更易倾向产生健康的生活方式,且不易改变。据此,验证了假设H3: 锻炼习惯在学校体育环境与健康促进生活方式之间起中介作用。

4.4 锻炼动机-锻炼习惯的链式中介效应

锻炼动机-锻炼习惯在学校体育环境与健康促进生活方式之间的链式中介路径成立(相对中介效应为 8.33%),此研究成果与Xu、Jankauskie、Hashim等人的研究结果一致。Xu[61]等在对320名大学生使用自主动机和运动习惯量表调查后发现大学生的自主动机会对他们的运动习惯产生积极影响,并且体育教师的教学风格需通过自主动机的中介作用来实现对学生的体育锻炼习惯影响。Jankauskie等[62]在青少年样本中测试了教师自主支持、体育教育自主动机 (PE)、体育活动习惯和不参与体育教育之间的关联。研究结果表明支持加强学生的自主动机可以促进体育课的参与度和学生体育锻炼习惯的形成,从而为体育教师的实践提供信息。Hashim[63]等使用聚类分析研究了300名马来西亚青少年的运动动机、运动习惯强度、学习成绩和身体活动水平(PA)的关系,结果发现高水平身体活动的青少年,运动动机和锻炼习惯的水平都相应的较高,但学习成绩偏低,并且强调外部因素的身体活动促进可能有效灌输青少年的运动习惯。Panão和Carraça[64]系统综述了运动动机与积极的身体形象和健康的饮食习惯或健康行为的相互关联。由此可见,锻炼动机和锻炼习惯的链式中介作用有效揭示了学校体育环境对健康促进生活方式的作用机制,拓宽了场动力理论、社会生态系统理论在青少年健康促进领域的应用。据此,验证了假设 H4:锻炼动机和锻炼习惯在学校体育环境与健康促进生活方式之间起链式中介作用。

4.5 研究局限

本研究选取了1461名12岁-18岁青少年作为被试,客观分析了学校体育环境对健康促进生活方式的影响机制,以及锻炼动机与锻炼习惯的单独中介以及链式中介作用。但研究也存在一定的不足:(1)未选取初三、高三的青少年作为被试,无法展现学校体育环境对于升学阶段青少年健康生活方式的影响程度。(2)缺少纵向数据,后续研究可以横向和纵向研究相结合,进一步验证变量间的因果关系。(3)青少年健康促进生活方式是学校、家庭、社会多层面共同作用的综合结果,未来可以构建三者协同推进的模型,进一步丰富青少年健康促进生活方式养成的机制。

5 小结

本研究基于场动力理论、社会生态系统理论,通过构建结构方程模型验证了学校体育环境对健康促进生活方式的直接效应(效应量为0.205),锻炼动机和锻炼习惯在学校体育环境与健康促进生活方式之间发挥的单独中介作用(其效应量分别为0.085,0.205),锻炼动机和锻炼习惯在学校体育环境与健康促进生活方式之间发挥链式中介作用(效应量为0.045)。根据研究结果得出,改善学校体育环境对青少年健康促进生活方式的培养具有重要作用,具体体现在以下三个方面。首先,学校体育物质环境方面。良好的学校体育物质环境可以提供充足的体育场地设施与器材,为学生提供多样化的运动项目选择,从而满足学生的不同需求和兴趣,激发学生的锻炼动机,培养其锻炼习惯,进而促进健康促进生活方式的养成。其次,学校体育制度环境方面。健全的学校体育制度环境可以为学生提供系统化的体育教育课程,合理安排体育活动时间,并制定科学的评价标准,及时反馈学生的身体素质的发展情况。最后,学校体育社会环境方面,学校可以积极与社区、体育俱乐部等寻求合作,举办各类体育赛事和活动,为学生提供更多参与体育锻炼的机会,潜移默化地影响健康促进生活方式的养成。综上所述,通过优化学校体育环境,不仅可以直接作用于青少年健康促进生活方式的培养,还可以通过影响青少年的锻炼动机和锻炼习惯,进而影响青少年健康促进生活方式的培养。