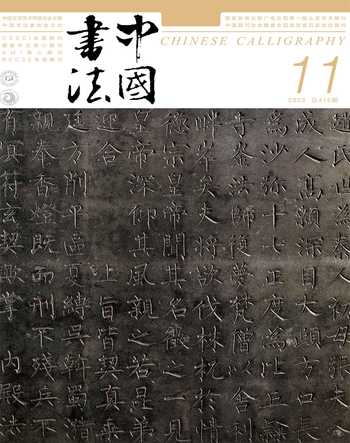

『江村体』书画目录校勘释例

徐志超

关键词:高士奇 江村体 书画目录 校勘

『江村体』是以著录书画作品作者、内容、尺寸、纸绢、钤印、题跋等客观信息为主要内容的书画目录体例,余绍宋认为此体始于清初高士奇(一六四五——一七〇三)《江村销夏录》(以下简称《销夏录》),故称其为『江村体』。《销夏录》对后世书画目录的编纂产生了重要影响,效法者众多。本文欲以《销夏录》为对象,对其进行校勘,并归纳通例。通过校勘,一方面可了解古代书画著录中可能存在的问题,以为更加科学有效的使用此类文献提供参考;另一方面可以对书画著录文献的校勘方法进行一些探讨。

通常文献的校勘会以时代较早、校勘精审、内容较全的善本为底本,以其他数种有代表性的本子为校本进行对比,考校异文,查找疑误,也就是陈垣《校勘学释例》提出的『对校法』,『其主旨在校异同,不校是非』。[1]对校之后,再查找相关证据对异文和疑误进行分析判断。对于异文、疑误如何处理,清代出现过两个流派。一个是以卢文弨、顾广圻为代表的『对校派』,注重版本依据,异文比较,主张说明异文正误而不做更改;另一派是以戴震、段玉裁等为代表的『理校派』,要求广泛搜集包括版本以外的各种异文材料,根据本书义理,运用相关知识,分析考证异文和正误,主张订正刊误,敢于改正原书误字。两派各有所长,影响深远。

对于『江村体』书画著录文献的校勘,笔者以为当与一般文献校勘方法有所不同。原因在于,作者著述本意以及此类文献的客观功能主要在于记录书画作品的信息,它是以资料性为主,作者个人意见较少。因此,不同版本的对校是次要的,更重要的是找到原作进行比对,考察著录是否有误。多数情况下,一旦著录的信息与原作出现文字上的抵牾,如脱、讹、衍、倒之例,当以原作为是,对于著作则可以采取理校派的做法,进行改字的处理。当然,偶有作者有意改动的情况,此则应遵照作者本意,采取对校派的做法,罗列异同,即既要展示作品原貌,又要体现作者编纂之意圖。因此,本文对于《销夏录》的校勘,不做版本的比较,而是从史源学的角度,采用图文互证的方法,搜集现存见于《销夏录》中的古代书画,得五十余种,以其与《销夏录》相校。不过,本文对《销夏录》虽不做版本比较,但仍有必要对此书版本及前人校勘成果略作说明。

《销夏录》成书于康熙三十二年(一六九三),此书版本及现有校勘成果如下:康熙三十二年九月高氏朗润堂自刊本。此本为《销夏录》祖本,今国家图书馆、天津图书馆等单位均有收藏;乾隆朝刘坚修洁斋刻本;邓实《风雨楼丛书》本;民国初年上海文瑞楼本;一九七五年日本汲古书院《和刻本书画集成》本等。此外还有一些钞本,如《四库全书》本、陆时化钞本等。后世诸本多以高氏朗润堂本为底本,唯刘坚修洁斋本与朗润堂本在编次上颇有不同,虽号称『江村原稿』,但经对勘可知此本错讹甚多,不足为据。点校本有一九九四年上海书画出版社出版《中国书画全书》本、二〇〇〇年辽宁教育出版社出版邵彦点校本、二〇一一年上海古籍出版社出版佘彦焱点校本,其中邵彦点校本以高氏朗润堂自刊本为底本,保留了原书所摹绘的印章,并于书末附有《校勘记》,但校勘成果较简略,仅将个别作品的著录与原作对照。其他两种点校本则皆把印章删去,有所缺失,更无校勘记。

本文用于校勘之底本,为国家图书馆藏高氏朗润堂自刊本,以其最能体现高氏本意。经与书中所载部分作品比较,得异文百余条,现对其分类归纳,并择要列举,各类之中作品先后依其在《销夏录》中顺序排列。所分类别如下:因袭他书致误例;删改例;《销夏录》可补正原作之阙例;阙文例;通常字句误例;印章误释、阙漏例。

因袭他书致误例

《销夏录》著录书画为高士奇自藏及寓目作品,其《凡例》云:『海内名迹,收藏家甚夥,未寓目者不敢妄载。』[2]据此,则高氏对于书画相关信息、后人题跋的著录应当直接取自作品本身,偶有与原作不一样之文字一般应当出于误抄,但实际情况并非如此。经过比较发现,高氏对部分作品的著录,尤其是对一些题跋的抄录,其材料来源于其他文献,而非原作,其中对卞永誉《式古堂书画汇考》(以下简称《汇考》)的引用最为明显,表现为《销夏录》许多误抄之处,与《汇考》同[3],如:

宋米南宫(米芾)书《诸体诗卷》

原帖《拟古》诗释文:『秋花起绛烟』,『花』,《汇考》误作『光』[5] 。《销夏录》误同,后皆仿此。

元赵魏公(赵孟)草书《千字文》卷

赵孟頫自题『吾有京师之行,趣迫上道,不能作楷』,『迫( )』,《汇考》误作『迎』[7]。按,无论字形还是文义,皆应释为『迫』,『趣迫』即『促迫』,古音通假,这里表示着急赶路。

刘宗海跋:『知其下笔处韩筋柳骨』,『韩』,《汇考》误作『颜』[8]。按,『颜筋柳骨』之说,古已有之,刘跋盖一时偶误。《汇考》改字虽有所本,但终非刘跋原貌。又,『盖不在黄山谷』,《汇考》脱『黄』字;又,『独任卿先生收此卷,以子孙宝,可釆欤?』《汇考》误作『独任卿先生耶?』

唐摹右军《游目帖》

逊志斋(方孝孺)题:『率皆窘束羞涩』,《汇考》脱『率』字;又,『蓄圆劲于蹈动』,『蹈』《汇考》误作『跳』;又,『自失世之临学者』,『失』,《汇考》误作『以』[10]。

郑柏跋:『跋语在内』,《汇考》误作『跋语具存』[11]。

唐柳谏议(柳公权)行书《晋人修禊诗》卷

黄伯思跋:『使人怀想深』,《汇考》『想』下衍『殊』字。

王万庆跋,跋者名中『万』字,《汇考》误作『曼』。

王世贞跋:『公此书乍看之』,《汇考》脱『公』字;又,『此亦不可晓也。』《汇考》脱『此』。

以上《汇考》出现的问题,颇有区别度,《销夏录》与之全同,知《销夏录》中相关作品题跋极大概率是抄录《汇考》而来。高氏为何要据其他著作抄录,难道没有见到原作?这种可能性不大,以上作品多经高氏收藏,并留有高氏印记。高氏照《汇考》抄录的原因,我们推测可能涉及两方面:一是由于字画尺寸原因,可能据原作抄写不便,因而据前人已经誊录之文本抄录。且古人著书,直接承袭前人著作内容的现象较为普遍,章学诚《文史通义》有『言公』之论,其云:『古人之言,所以为公也,未尝矜于文辞,而私据为己有也。』[16]简单来说,古人著作权意识并不十分强烈,一些著述直接大量吸收前人成果也不注明出处。而《销夏录》属于资料性质,参考前人已有整理成果更无可厚非。另外一种原因可能是考虑到对字画的保护。名家书画作品的原作具有珍贵且易损的特性,尤其是年代久远的作品,经常展阅必然容易造成损伤,而参考前人整理好的文本不会有相关顾虑。

删改例

宋米元晖《云山得意》卷

笪重光康熙壬戌(一六八二)跋:『按元章……跋谢太傅一帖云:「余生辛丑,今太岁辛巳」。』原作并无残损。而《销夏录》阙『丑』字,以『□』代替。此或为高士奇有意为之。

笪重光题跋引用米芾之言有误,『辛丑』当作『辛卯』。明董其昌编《戏鸿堂帖》卷三收有《谢安石帖》,后有米芾跋文,作『余年辛卯,今太岁辛巳。』[18]是知此阙文处原本存在问题。笪重光与高士奇生活在同一时期,且笪跋与《销夏录》编纂时间相去不过数年时间,当时尚未见录于其他文献,此画可能是高氏直接由笪重光处获得;笪氏题跋,当亦直接据原作抄录。或许高士奇发现了笪跋之误,有意留出空白以待考证。

唐明皇《恤狱诏》

此卷作者、时代,尚无定论。后有元张雨、明文征明、项元汴题跋,皆以其为唐明皇书。而《销夏录》除了对作品尺、质地、作品释文等信息外,仅有高氏一则简短的评论,诸家题跋皆未录。高氏云:『案张青甫《书画舫》云:「宋初有毛应佺知窦州,清节过人」。此诏出宋太宗,但诏词不似敕州官语,亦未可尽然也。』张青甫即明代收藏家张丑,撰有《清河书画舫》。

恤狱诏》卷首有『敕毛应佺』字样,毛应佺是何时人,是判断此诏作者的重要依据,对此前人有两种说法。高氏引张丑《清河书画舫》,以毛为宋人。而张雨题跋考证毛为唐人,其云:『考应佺系闻喜人,其时为秋官正卿,有夏热减刑之奏,故有是敕。』《销夏录》题为唐明皇书,盖沿用旧题;但从高氏评论语气来看,其更倾向张丑之说,虽然高氏对诏词尚有所怀疑,但实已认定此卷为宋太宗书。所以他对张雨、文徵明诸家题跋一无所录,以做回避,对张雨之考证更无回应。

由此可見,高士奇对书画信息的著录,有其主观因素在其中,未可全信。从文献校勘的角度来看,这种改动是高氏主观意志的体现。对此,应当尊重高士奇本意,采取『对校法』,罗列文本异同,并考察《销夏录》之史源,不宜根据原作直接订正《销夏录》。

《销夏录》可补正原作之阙例

古代书画作品在流传过程中会出现一些亡佚、损坏等情况,导致内容的缺失。不过由于书画著录的存在,我们仍可对作品原貌进行一定的探究,二者在一定程度上有互补性。就《销夏录》来看,许多亡佚的作品我们可以借此了解其原貌;其形态有所变化者,如有些作品遭遇了重装、挖改、割裂等问题,可据《销夏录》及相关文献探究其变化过程;其有残缺者,亦可据《销夏录》加以补正。如:

五代阮郜《阆苑女仙图》

此图曾为高士奇所藏,上有多方高士奇收藏印及高氏题跋,高氏在跋语中提到自己对此作重新装裱之事:『余得之都下,尚是北宋原装,恐渐就零落,重为装潢,喜有商、邓二公之跋,足相印证。』经比对,高氏在重装的时候割舍了一些重要资料,《销夏录》称此图:『隔水绫上有内府合同「养字十九号」字一行及宣和收藏诸印』,又商挺跋后有『山左』『参政』二方形印。然而这些印迹今本已无,唯画作右上角有『□字□□号』字样,仅余左半;商挺题跋书法清瘦散淡,有董其昌笔意,而跋后又仅见高士奇『萧兀斋』印,无商挺『山左』『参政』二印,颇疑此跋因原作残破,为高氏所舍弃,而又重新抄录商氏跋文置于此处。

赵文敏《浴马图》卷

据《销夏录》,图左当有邓弘、承远、广益、章庠、东吴道人五人所作绝句,及王穉登、陈继儒、宋献、高士奇所作题跋,而高跋亦见其《归田集》卷七,作于康熙辛未(一六九一)二月。今仅见王穉登、宋献跋,内容一致,而其他诸跋于图中皆未见,可能重新装裱时为人割去。另外,此图无高氏收藏印,内容亦有缺失,或许今本乃据《销夏录》著录伪造而成,也不无可能。

唐僧怀素草书《自叙帖》

帖左有『崇英殿副使知崇英院事兼文房官检校工部尚书臣王绍颜』款,今原帖『绍彦』二字已损,《销夏录》可补此阙。

阙文例

与一般古籍校勘中的『脱文例』不同,脱文从文字内容来看有所脱漏,而作者自己可能没有注意,多属无意之失。本节所列阙文,指的是有些地方原作并无残损,亦非难以辨认或存在疑误,而《销夏录》却在相应位置以阙文符号『□』代替。这种情况可能高氏并非据原作抄录,而是转引其他文献时,所依据的参考资料有所缺失,高氏又未仔细核对原作所致。

唐柳谏议行书《晋人修禊诗》卷

蔡襄跋:『在汝南句秘校宗盛宅』,《销夏录》阙『句』字,以『□』代替(下同)。

黄伯思跋:『尤宗理?』,《销夏录》阙『?』字。按,?,即古文『信』字。

唐僧怀素《论书帖》卷

原帖释文:『所颠形诡异』,《销夏录》阙『诡』字;又,『昨奉二谢书』,《销夏录》阙『昨』字。

通常字句误例

《销夏录》误抄之例亦复不少,表现为文献流传中常见的讹、脱、衍、妄改等情况,今依错误类型分为以下细类:(1)形近致误例;(2)声近致误例;(3)未审校改标志而误例;(4)妄改例;(5)衍文例;(6)脱文例。

形近致误例

(1)赵文敏公《饮马图》卷

丁复跋:『尤恐若后何谴施。』『何』,《销夏录》误作『诃』。

佛陀恩跋:『不如遮吒迦』,『迦』,《销夏录》误作『边』,按,『遮吒迦』,鸟名,《法苑珠林》:『此鸟唯会天雨,仰口承天雨而饮之,莫得食余水』[25];又,『文园但四壁』,『但』,《销夏录》误作『促』。按,文园即汉司马相如,曾担任过文园令(汉文帝陵园令),娶卓文君时家徒四壁。

(2)唐僧怀素《论书帖》卷

原帖释文『近蒙薄减』,『薄( )』,《销夏录》误作『荡』。按,『荡』草书中下有二撇,此仅一点,乃『薄』字。

声近致误例

(1)倪高士(倪瓒)《紫芝山房图》

原作倪瓒自题:『月中闻风笙』,『笙』,《销夏录》误作『声』。

(2)樵隐《笳拍卷》,无名氏作

王越跋:『至今千载胡笳曲』,『胡』,《销夏录》误作『吴』。

未审校改标志而误例

沈启南(沈周)《钓月亭图》卷

沈周自题诗:『青天堪倚此竿长』,此句《销夏录》误作『青天堪倚钓竿长』。沈氏于『钓』字上盖有『非』字印,而下书『此』,即将『钓』改为『此』,而《销夏录》仍依『钓』字抄录,又脱『此』字。

妄改例

高士奇对书画题跋的抄录,较为粗疏,除上文提到的高氏有意删改原文内容的情况,在一些细节用词上,亦多有妄改之处,其中有用意义相仿之字替换者,如『太息』改为『叹息』,『极多』改为『甚多』,虽未改变原意,但终非作品原貌;又有涉其他因素致误者,如『文是』误作『文字』,『徐庾体』误作『徐浩体』等等,如:

(1)元何秘监(何澄)《归去来圖》卷

吴勉跋:『作者极多』,『极』,《销夏录》误作『甚』。

(2)赵文敏公《饮马图》卷

胡一中跋:『定嫌昔日徐庾体』,『庾』,《销夏录》误作『浩』。

(3)宋李龙眠(李公麟)《藩王礼佛图》卷[30]

戴宁跋:『从来礼乐闻中国』,『闻』,《销夏录》误作『行』。

衍文例

《销夏录》中衍文之例,多是受抄录者语言习惯影响造成,比如原文中对有些事物采用简称,抄录者将其补全;有些是增加连词等;也有个别地方增加了一些有关信息,如:

(1)宋米元晖《云山得意》卷

笪重光康熙壬戌(一六八二)跋云:『按元章《付窦先生十纸》有云云』,《销夏录》『元章』上衍『米』字;『纸』下衍『说』字。

(2)元何秘监《归去来图》卷

姚燧跋:『其云于《归来辞》每与人书』,《销夏录》『归』下衍『去』字。

(3)宋林和靖诗卷

此卷后有王世贞壬午、王世懋丁亥跋语,原跋文于纪年时仅有『壬午』『丁亥』,《销夏录》于二干支上各增『万历』二字,明确了具体时间,但亦改变了作品旧貌。

脱文例

此类为高氏抄脱文字,内容上有所缺失。

(1)唐褚河南(褚遂良)《兰亭》卷

王世贞跋:『其严整者必欧阳率更』,《销夏录》脱『必』字;又,『今年为万历丁丑』,《销夏录》脱『为』字。

文嘉跋:『米海岳谓其虽临王书,全是褚法,盖意有取于是。今观其绢幅合缝处不书「僧」字』,《销夏录》脱『虽临王书,全是褚法,盖意有取于是。今观其』。按,此句前后各有一『其』字,盖因此抄写过程出现串行,以致脱漏。

沈咸跋:『诸名贤业已详尽』,《销夏录》脱『业』字。

(2)五代杨凝式《韭花帖》卷

原帖末有『凝式状』三字,《销夏录》无。

张晏跋:『《宣和书谱》载杨凝式正书《韭花帖》,商旅般渡,绍兴以厚价购得之,故传之于江南。』《销夏录》脱『商旅般渡』『故』『之』等字。

贾希跋:『王弟某携避通许卢氏里』,《销夏录》脱『里』字。

印章误释、阙漏例

《销夏录》对印章的著录,采取『楷字加圈』的形式,又『其间文字损蚀难辨者,亦着方圈,不敢谬为增益』,知高氏力求客观反映书画作品钤印的情况。但在实际情况中,有大量误释、阙漏之例,现略举数例如下:

误释例

(1)宋米南宫书《诸体诗卷》米芾原作卷末『米姓之印』误作『米姓书印』。

(2)宋牟益《捣衣图》卷

张峻跋右上有『继古斋图书』,《销夏录》误作『继古堂图书』。

(3)宋钱进士(钱选)《山居图》卷

图左有『北海孙氏珍藏书画印』,《销夏录》误作『孙北海氏珍藏书画印』。

阙漏例

(1)宋米南宫书《诸体诗卷》

祝允明跋右上有『枝山』引首章,《销夏录》阙。

(2)宋钱进士《秋江待渡图》

刘中跋右上角有其『竹林书屋印』,阙。青华子跋后有『吴绶孟章私印』『雕虫小技』二印,《销夏录》阙『雕虫小技』。

总结

校勘的目的是通过文献不同版本及相关材料的比较分析,尽力恢复文献的本来面貌,为阅读或研究提供接近原稿的善本。古籍的校勘有着悠久的历史,前人在实践中积累了丰富的成果和经验,并总结了系统的方法和理论,比如陈垣先生《校勘学释例》提到的『校法四例』——对校、本校、他校、理校,即是校勘学基本方法的总结。不过由于校勘学是一种实践的学问,它依托于具体文献,而不同的文献由于内容、体例、性质的不同,人们在校勘工作中既会遇到一些较为普遍的问题,如文字上的脱、讹、衍、倒之例;也会遇到一些受文献类型影响而出现的较为特殊的问题,故历来校勘学著作多出自对具体典籍的校勘归纳,如宋代彭叔夏《〈文苑英华〉辨证》、岳珂《九经三传沿革例》、近代陈垣《校勘学释例》(又名《〈元典章〉校补释例》)等。这些著作皆来源于校勘的具体实践,反映了不同著作中出现的各种情况。

对于资料性的『江村体』书画著录来说,作为古籍的一种类型,其校勘工作与其他文献的校勘有相通之处,但也有其特殊性。此类文献在文本比较时,不应局限于不同版本的比较,而是应当追本溯源,查找原始作品进行对校。不过目前鲜有学者将著录与原作进行逐一比对,主要原因在于作品难以汇集:大多数书画著录文献中的作品,或多或少已经毁坏、亡佚;有些虽然未亡,但无公开之影像资料;另外古代书画在流传过程中聚散不定,散落在各处,这也增加了查找的难度。这就导致将书画著录与原作进行全面系统的核对只能是一种理想状态。尽管如此,如果能就目前可以搜集到的作品与相关著录进行比对的话,仍然对相关文献的整理具有重要参考价值。

就《销夏录》来看,通过文本的校勘,可知《销夏录》中许多材料并非直接来源于作品本身,而是抄录其他文献而成;又,书画作品印章的著录,即为书画著录文献所特有,如果数量较多,其间难免会出现误释、阙漏的情况,那么在总结校勘通例时,便可归纳出『印章误释、阙漏例』;又,『江村体』书画著录以资料性为主,但有些地方作者对原作内容有主观改动,对此不能轻易判定其为误抄,可能是作者有意补充资料,所以需要对作者改动原因进行深入考察,等等。这些都是在校勘书画著录文献中遇到的较为特殊的问题,而前人校勘学著作多未论及。

因此,书画著录文献的校勘、整理工作还有较大研究、探讨的空间。除了文本的校勘,还可以对著录内容进行深入研究,考察其是否全面、正确、客观地反映了作品实际情况;也可以对不同著录之间传承、借鉴关系进行研究,由此可进一步探究古代书画作品的流传、真伪等问题;另外还可探究作品形态之演变。当然,将著录与原作进行对勘只适用于部分书画著录。古代书画著录除了以客观反映作品信息的『江村体』外,还有一些以考证、评论为主,而不重视全面记录作品题跋等信息的著作,如孙承泽《庚子销夏记》、顾文彬《过云楼书画记》等,对此则应另当别论。