高中生情绪弹性、学业压力及抑郁倾向的关系研究

赵少勇

(中共三明市委党校,福建 三明 365000)

抑郁症作为一种高发的精神障碍,已经受到全球研究者的广泛关注,而且不同于正常的情绪波动,长期的中度或重度抑郁将严重影响个体的正常学习活动、人际交往和日常生活等,甚至会导致个体出现自残、自杀的行为。Roberts等的调查研究发现中国中学生的抑郁症状检出率为20% ~ 40%[1]。冯正直等人调查了全国范围内的中学生,结果显示中学生抑郁症状的检出率高达42%[2]。李雷雷等人对重庆市中学生的抑郁状况进行调查,结果发现重庆市中学生的抑郁症状检出率为24%[3]。目前中学生的抑郁倾向愈发严重,需要探讨其影响因素并制定改善抑郁倾向的方案。

抑郁倾向作为一种以情绪低落为主的抑郁症状,众多研究者均认为,个体的情绪弹性对其抑郁倾向具有重要的影响[4]。然而,已有的研究均是从理论联系的角度上进行推断的,缺乏实证数据结果的支持,因此,本研究将从实证研究的角度上揭示情绪弹性对抑郁倾向的影响,并进一步探讨其中间的影响机制。许多已有研究均发现,情绪弹性对个体感受到的学业压力具有重要影响,具体表现为:情绪弹性水平高的个体倾向于对压力事件作出积极的解释,能从中体验到更多的积极情绪,消极情绪的持续时间也较短;而情绪弹性水平低的个体则倾向于对压力事件持消极的态度,容易表现出更高的压力水平[5]。学业压力作为高中生最主要的压力来源,是导致青少年产生抑郁倾向的重要因素[6]。

综上可以发现,情绪弹性对学业压力和抑郁倾向具有重要的影响作用,学业压力又是导致抑郁倾向的重要因素,因此本研究将在探讨高中生情绪弹性与抑郁倾向关系的同时,进一步探讨学业压力在二者之间的中介作用。

1 对象与方法

1.1 研究对象

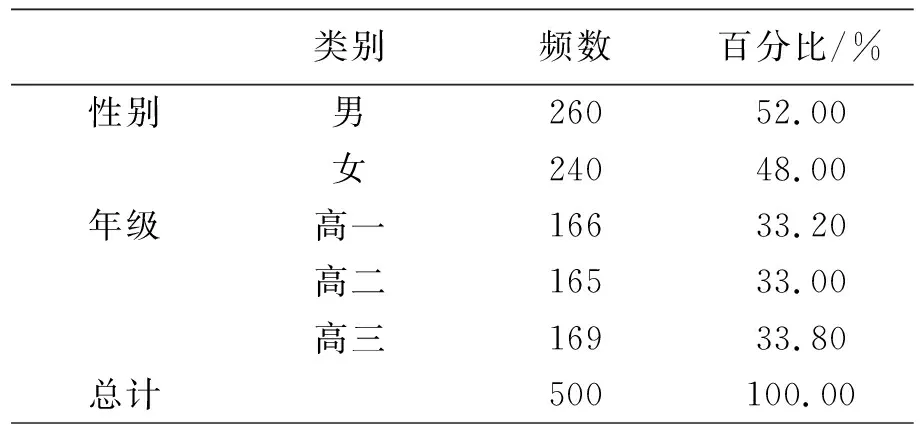

本研究采用方便抽样的方法,选取三明市某中学的高中生为被试,采用以班级为单位的团体实测方法,共发放536份问卷,回收有效问卷500份,有效率为93.28%。被试的人口学变量的描述统计如表1所示。

1.2 研究工具

1.2.1 情绪弹性

采用张敏编制的《青少年情绪弹性问卷》[7]对被试的情绪弹性进行考查。问卷共11个项目,分为积极情绪能力和情绪恢复能力两个维度。计分方式为李克特6点计分(1=完全不符合,6=完全符合),问卷得分越高表示个体的情绪弹性水平越高。本研究中,积极情绪能力维度的Cronbach's α系数为0.89,情绪恢复能力维度的Cronbach's α系数为0.91,总问卷的Cronbach's α系数为0.93。

表1 被试情况

1.2.2 学业压力

采用王勍编制的《中学生的学业压力问卷》[8]对被试的学业压力进行考查。问卷共27个项目,分为四个维度,分别是成绩目标压力、外在环境压力、挫折压力和竞争压力。计分方式为李克特5点计分(1=没有压力,5=压力很大),得分越高表示个体的学业压力越大。本研究中,成绩目标维度的Cronbach's α系数为0.88,环境压力维度的Cronbach's α系数为0.86,挫折压力维度的Cronbach's α系数为0.85,竞争压力维度的Cronbach's α系数为0.85,总问卷的Cronbach's α系数为0.91。

1.2.3 抑郁倾向

采用Radloff编制的流调中心抑郁量表(CES-D)[9]对被试的抑郁倾向进行考查。量表包括抑郁情绪、积极情绪、躯体症状和人际四个维度,共20个项目。计分方式为李克特4点计分(0=从不,3=经常),量表得分越高表示个体的抑郁倾向程度越高。本研究中,抑郁情绪维度的Cronbach's α系数为0.84,积极情绪维度的Cronbach's α系数为0.81,躯体症状维度的Cronbach's α系数为0.82,人际维度的Cronbach's α系数为0.76,总量表的Cronbach's α系数为0.88。

1.3 数据处理与分析

采用SPSS 22.0对数据进行处理,并对高中生的情绪弹性、学业压力和抑郁倾向进行相关分析。进一步采用Mplus7.0构建结构方程模型验证高中生学业压力在情绪弹性和抑郁倾向之间的中介作用。

2 结果分析

2.1 共同方法偏差检验

本研究在程序上和统计上均对共同方法偏差进行了控制。在程序上,采用具有较高信效度的测量工具,并且部分项目为反向计分题。在统计上,采用Harman单因子法进行共同方法偏差检验。结果显示,特征值大于1的因子共有25个,第一个因子的变异解释率为9.063%,小于40%的临界标准,说明共同方法偏差对本研究的结果不存在严重的影响。

2.2 高中生情绪弹性、学业压力和抑郁倾向的现状分析

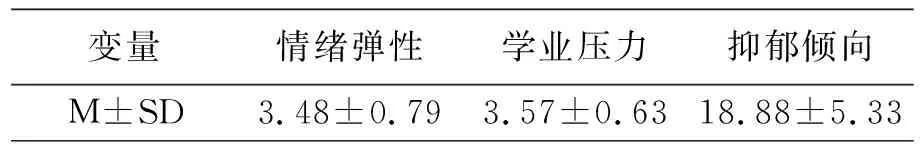

对被试的情绪弹性、学业压力和抑郁倾向进行描述性统计,结果如表2所示。

表2 情绪弹性、学业压力和抑郁倾向的描述性统计

从表2可以发现,高中生情绪弹性的平均得分为3.48分,根据张敏的研究结果,情绪弹性得分低于4分表示个体的情绪弹性水平较低[7],因此可以看出当前高中生的情绪弹性水平偏低。被试抑郁倾向的平均得分为18.88分,根据《流调中心用抑郁量表》的判定标准:小于16分表示个体无抑郁倾向;16分 ~ 28分表示存在抑郁倾向;大于或等于28分表示存在严重抑郁倾向[9],因此可以看出当前高中生存在一定程度的抑郁倾向。

2.3 高中生情绪弹性、学业压力与抑郁倾向的性别差异

为探讨高中生情绪弹性、学业压力与抑郁倾向在性别上的差异,以性别为自变量,被试在情绪弹性、学业压力与抑郁倾向上的得分为因变量进行独立样本t检验,结果如表3所示。

从表3可以发现,在情绪弹性上,男生的平均得分略高于女生的平均得分,但是两者之间的差异不具有显著性。在学业压力和抑郁倾向上,男生的平均得分均略低于女生,但两者之间的差异也均不具有显著性。综上可得,高中生的情绪弹性、学业压力和抑郁倾向在性别上均不存在显著性差异。

2.4 高中生情绪弹性、学业压力与抑郁倾向的年级差异

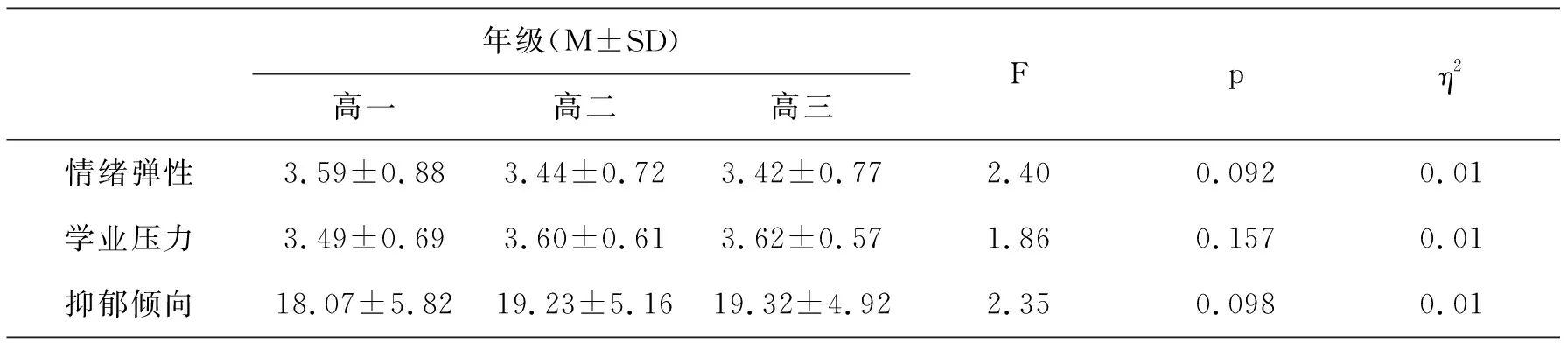

为探讨高中生情绪弹性、学业压力与抑郁倾向在年级上的差异,本研究以年级为自变量,被试在情绪弹性、学业压力与抑郁倾向上的得分为因变量进行单因素方差分析,结果如表4所示。

表3 情绪弹性、学业压力与抑郁倾向的性别差异

表4 情绪弹性、学业压力与抑郁倾向的年级差异

从表4可看出,在情绪弹性上,高一学生的情绪弹性水平略高于高二学生又略高于高三学生,然而三者之间的差异并不显著。在学业压力和抑郁倾向上,高三年级学生的学业压力略高于高二年级学生又略高于高一年级学生,三者之间的差异也不显著。综合以上分析结果可以得出,高中生情绪弹性、学业压力和抑郁倾向在年级上均不存在显著性差异。

2.5 高中生情绪弹性、学业压力与抑郁倾向的相关分析

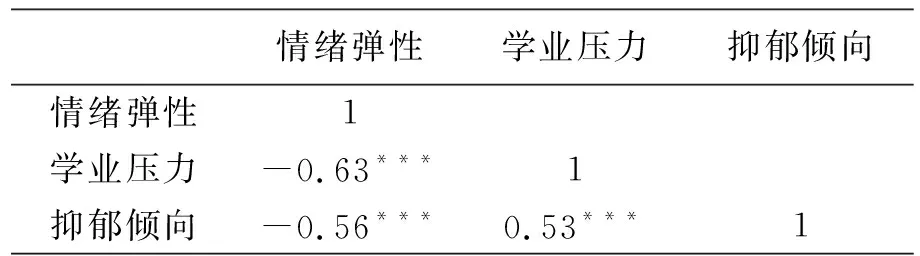

为探讨高中生的情绪弹性、学业压力与抑郁倾向之间的关系,对高中生的情绪弹性、学业压力与抑郁倾向进行相关分析,分析结果如表5所示。

表5 情绪弹性、学业压力与抑郁倾向的相关分析

从表5可以看出,高中生的情绪弹性、学业压力与抑郁倾向之间互相存在显著的相关关系,具体表现为:情绪弹性与学业压力之间呈显著负相关(r=-0.63, p<0.001),情绪弹性与抑郁倾向之间呈显著负相关(r=-0.56, p<0.001),学业压力与抑郁倾向之间呈显著正相关(r=0.53, p<0.001)。

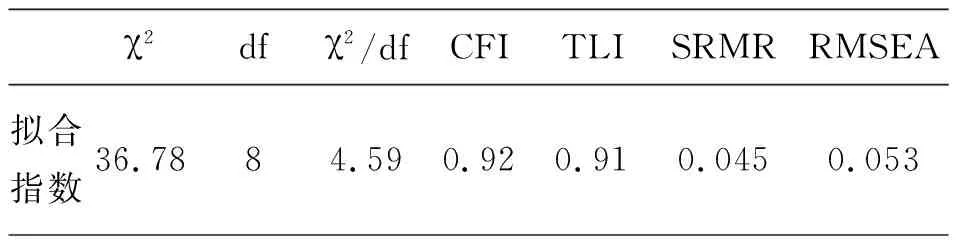

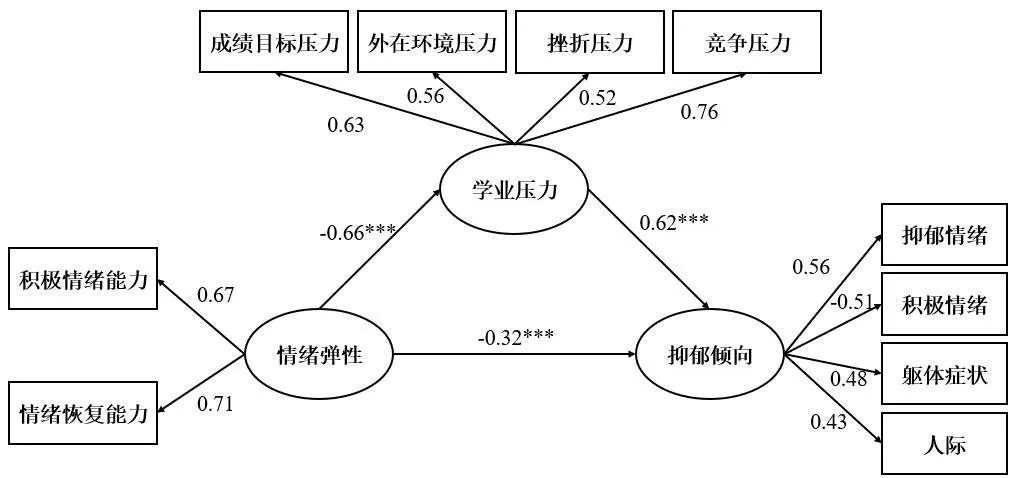

2.6 情绪弹性对抑郁倾向的效应检验

为探讨高中生情绪弹性对抑郁情绪的预测作用,使用Mplus7.0构建结构方程模型检验情绪弹性对抑郁情绪的效应(见图1)。结果显示,情绪弹性对抑郁情绪的效应模型拟合结果良好,各项拟合指数均符合标准,具体拟合结果见表6。

表6 情绪弹性对抑郁倾向的效应模型拟合结果

图1 情绪弹性对抑郁倾向的效应

从图1可以看出,情绪弹性对抑郁情绪具有显著的负向预测作用,β=-0.73,95%的置信区间为[0.62, 0.84]。即个体的情绪弹性水平越高,其抑郁倾向越低。

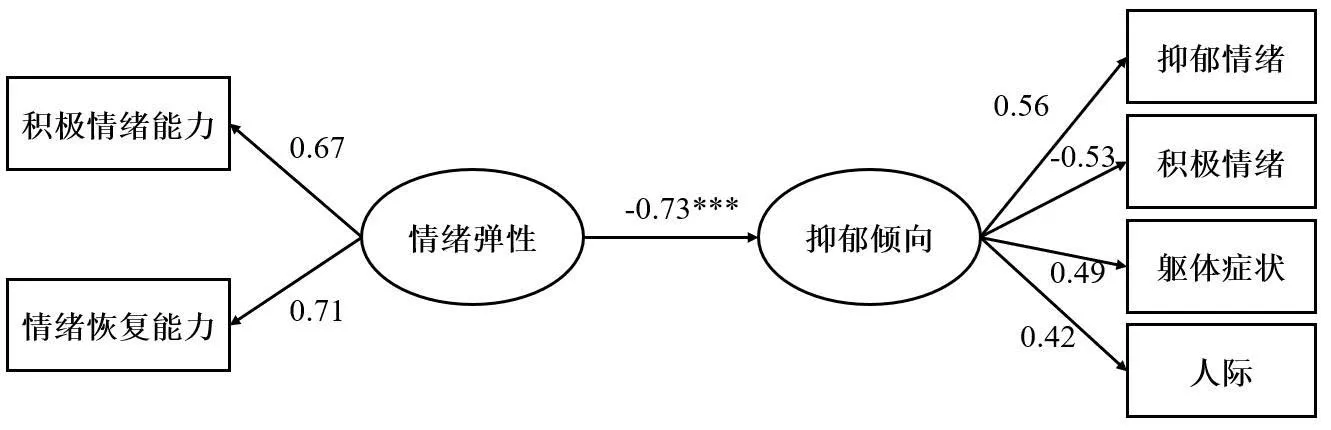

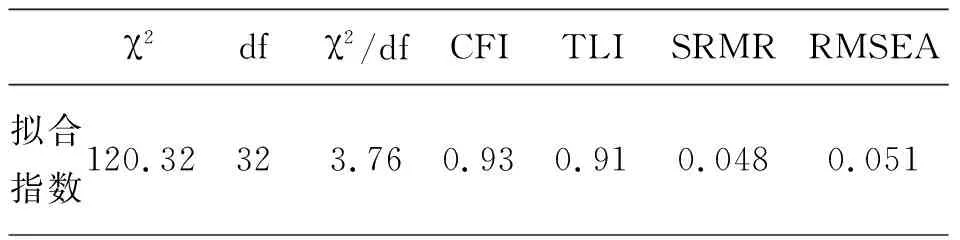

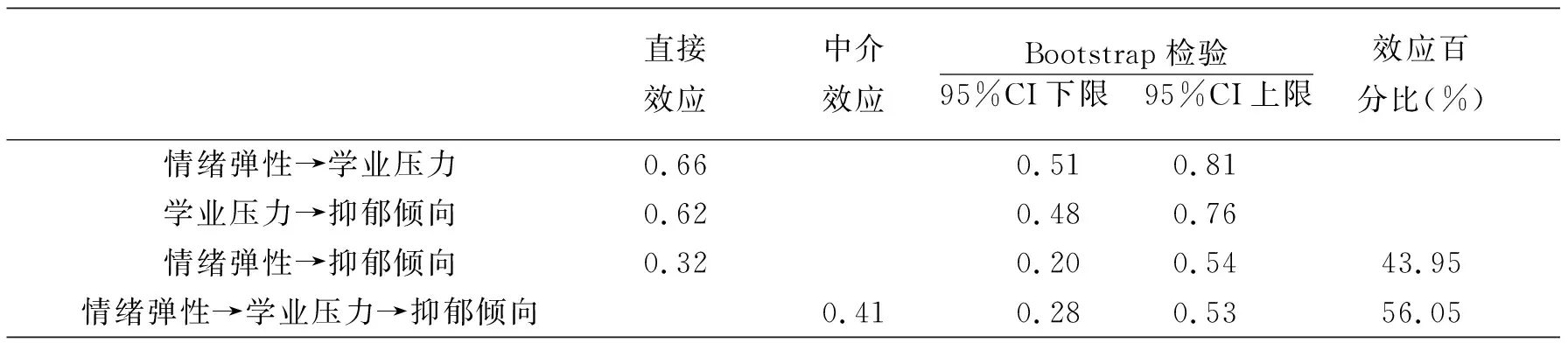

2.7 学业压力的中介效应检验

为进一步探讨学业压力在情绪弹性与抑郁倾向之间的中介作用,构建学业压力的中介效应模型(见图2)。模型的拟合结果如表7所示,从表7可看出,学业压力的中介效应模型拟合结果良好,各项拟合指数均符合标准。

表7 学业压力的中介效应模型拟合结果

根据温忠麟等人在研究中提出的中介效应分析方法[10],对学业压力在情绪弹性与抑郁倾向之间的中介作用进行分析,整理结果如表8所示。

图2 学业压力的中介效应模型

表8 学业压力的中介效应分析表

结合图2及表8,对学业压力的中介作用进行分析的过程中可得以下结果:

(1)情绪弹性与学业压力的关系:情绪弹性对学业压力的路径系数β=-0.66, p<0.001,其95%的置信区间为[0.51, 0.81]。该结果表明,高中生的情绪弹性水平对其学业压力具有显著的负向预测作用。

(2)学业压力与抑郁倾向的关系:学业压力对抑郁倾向的路径系数β=0.62, p<0.001,其95%的置信区间为[0.48, 0.76]。该结果表明,高中生的学业压力对其抑郁倾向具有显著的正向预测作用。

(3)情绪弹性与抑郁倾向的关系:情绪弹性对抑郁倾向的影响可分为两个部分,一是情绪弹性对抑郁倾向的直接效应,从表8可看出,情绪弹性对抑郁倾向的直接效应β=0.32,其95%的置信区间为[0.20, 0.54],占总效应的43.95%,该结果表明情绪弹性对抑郁倾向的直接效应显著。二是学业压力的中介效应,从表8可看出,学业压力的中介效应β=0.41,其95%的置信区间为[0.28, 0.53],占总效应的56.95%,该结果说明学业压力的中介效应显著。综合上述两部分的结果可以得出,高中生的学业压力在情绪弹性对抑郁倾向的影响中起部分中介的作用。

3 讨论

3.1 高中生情绪弹性、学业压力和抑郁倾向的现状

从研究结果可以发现,当前高中生的情绪弹性水平偏低,该结果也与许多前人研究的结果一致[11]。高中生正处于青春期,是情绪能力发展的关键时期,并且其情绪波动较为剧烈,在普遍面临着巨大升学压力的情况下,考试失败或者他人的批评等因素都很可能会造成个体的情绪体验出现问题,从而导致其情绪弹性水平较低。

根据研究结果,高中生的学业压力处于中等偏高的水平。虽然中国的基础教育在不断改革,正在逐渐改变“一考定终身”的现状,但是高考对于绝大部分的高中生而言,仍旧是学习生涯中最重要的考试,因此,高中生的学业压力水平偏高是符合实际教育情况的。已有的许多研究结果也都证实了这一现状。例如,李文道等的研究表明,上高中以后,学生的学业压力显著增大[12]。赵丽霞等的研究表明,目前的中学生普遍感到学业压力偏大[13]。2014 新东方《中国基础教育白皮书》显示,当前我国中学生的压力普遍存在,绝大部分中学生能感受到学业上的压力,其中50%以上的学生表示学业压力较大。

本研究的结果显示,当前高中生存在一定程度的抑郁倾向。该结果也与许多已有研究结果一致。章婕等人在全国范围内调查了16 047名被试的抑郁状况,结果发现高中生的抑郁倾向得分普遍偏高[14]。Roberts等的调查研究发现中国中学生的抑郁症症状检出率为20% ~ 40%。冯正直等调查了全国范围内的中学生,结果显示中学生抑郁症状的检出率高达42%。李雷雷等对重庆市中学生的抑郁状况进行调查,结果发现重庆市中学生的抑郁症状检出率为24%。不仅是中学生存在抑郁倾向,还有研究者对在校研究生的抑郁症状进行调查,结果表明研究生抑郁症状的检出率为 26.5%,抑郁水平显著高于全国常模[15]。综上可以得出,随着学业任务越来越繁重,再加上各种内、外因素的影响,当前高中生普遍存在一定程度的抑郁倾向,需要引起研究者和教师的重视。

3.2 高中生情绪弹性、学业压力和抑郁倾向的性别差异

在情绪弹性方面,从总体上看,男生的情绪弹性水平稍微高于女生,尽管二者之间的差异并不显著。这可能是因为,相对于男生而言,女生更容易受到负性情绪刺激的干扰[16]。该结果也与已有的一些研究结果一致,例如,李改的研究结果发现女生比男生更容易受负性情绪刺激的影响[17]。Fredrickson等的研究结果也表明女性的情绪恢复能力明显低于男性[5]。然而,也有一些研究得出不同的结果。例如,Mcrae 等的研究结果表明,在对负性情绪进行认知重评时,女性比男性更能有效地利用积极情绪能力[18]。总之,不同的研究者在情绪弹性的性别差异上得出了不一致的结论,这可能是由于地区或者被试的其他差异(如年龄、人格特质和认知风格等)造成的。

在学业压力方面,从总体上看,男生的学业压力水平稍微低于女生的学业压力水平,但是二者之间的差异并不显著。这可能是由于目前的教育环境对所有高中生而言都有一定的压力,但是对男女生而言比较均衡,取消文理分科以后,大家可以根据自己的兴趣和优势选择考试科目,因此男女生在学业压力上的差异并不明显。

在抑郁倾向方面,男生的平均得分略低于女生,但两者之间的差异不具有显著性。已有的研究也得出类似的结果[19],丁新华等的研究结果也表明,男女生的抑郁倾向不存在显著性差异[20]。这可能与高中生的年龄有关系,有研究者认为,抑郁倾向在性别上的差异在18岁左右才会出现[21]。国外一项关于抑郁倾向的纵向追踪研究发现,在18岁左右才开始出现比较明显的性别差异[22]。鉴于本研究的被试年龄基本处于15~18岁之间,因此男女生在抑郁倾向上不存在显著的差异也是符合实际情况的。然而,也有研究发现女生的抑郁水平要高于男生[23]。中学生正处于青春期,生理心理等各方面的因素变化很快,不同研究中的研究对象差异较大,想要得出一致的结论比较困难。

3.3 高中生情绪弹性、学业压力和抑郁倾向的年级差异

在情绪弹性方面,不同年级学生的情绪弹性水平不存在显著差异。这可能是由于情绪弹性作为一种比较稳定的心理特质,如果不对其进行针对性的干预措施,个体的情绪弹性水平较难产生明显的变化。

在学业压力方面,不同年级学生的学业压力水平不存在显著差异。该结果可能是因为,整个高中阶段的学业压力都很大,虽然高三面临的高考压力最大,但是对于刚上高中的高一年级学生而言,高中课程的内容难度比初中大了很多,很可能会难以适应,因此感受到较大的学业压力。而高二学生,必须面临着高考考试科目的选择,该选择可能会直接影响高考成绩,因此其学业压力也很大。

在抑郁倾向方面,不同年级学生的抑郁倾向不存在显著差异。从前文的研究结果可以看出,个体的抑郁倾向与情绪弹性和学业压力关系密切,情绪弹性和学业压力的年级差异均不显著,因此抑郁倾向的年级差异不显著是符合实际情况的。

3.4 高中生情绪弹性与抑郁倾向的关系

本研究通过构建情绪弹性对抑郁倾向的效应模型,检验情绪弹性对抑郁倾向的影响,结果显示,情绪弹性对抑郁倾向具有显著的负向预测作用。即个体的情绪弹性水平越高,越不容易出现抑郁倾向。抑郁倾向作为一种以情绪低落为主的抑郁症状,个体的情绪状况对其具有非常重要的影响,个体的情绪弹性水平决定着其情绪状况,因此个体的情绪弹性水平与抑郁倾向存在着紧密的关系。根据埃利斯提出的 “ABC 情绪理论”,不同个体对于同一客观事物的认知信念不同,所产生的情绪体验也有所差异。在面对负性刺激时,情绪弹性水平高的人倾向于积极看待事物,从而诱发更多的积极情绪体验(即具有更好的积极情绪能力),即使产生负性情绪体验,情绪弹性水平高的个体也可以快速从负性情绪体验中恢复(即具有更好的情绪恢复能力);情绪弹性水平较低的个体则容易产生消极情绪体验,并且难以从消极情绪体验中快速恢复[7],从而导致个体出现抑郁倾向。不少已有研究结果也证实了该说法,例如,国外较早就有研究者指出,情绪弹性水平低是许多情感障碍和精神疾病发生的前提基础,为情绪障碍(如抑郁倾向)和精神病的易发性埋下潜在的危险[24]。并且在进一步的研究中发现,抑郁倾向与个体不能充分、快速地恢复正常情绪密切相关[4]。国内也有研究者认为抑郁、焦虑和躁狂等心理异常现象,就是由于个体的情绪弹性水平低所造成的[5]。

3.5 学业压力的中介作用

本研究通过构建学业压力在情绪弹性和抑郁倾向之间的中介效应模型,对学业压力的中介作用进行验证,结果发现高中生学业压力在情绪弹性和抑郁倾向之间起部分中介作用。即,高中生情绪弹性对抑郁倾向的影响有一部分是通过影响学业压力进一步影响抑郁倾向。

从情绪弹性与学业压力的关系上看,情绪弹性对学业压力具有显著的负向预测作用。即个体的情绪弹性水平越高,其感受到的学业压力就越小。这可能是因为,情绪弹性水平高的个体具有更多的积极情绪因子,而这些积极情绪因子可以使个体体验到更多的积极情绪,帮助个体缓解压力,使个体从压力中得到良好的恢复[11],从而主观报告感受到较小的学业压力。有许多研究也发现,情绪弹性对个体感受到的学业压力具有重要影响,表现为:情绪弹性水平高的个体更倾向于对压力事件作出的积极解释,能从中体验到更多的积极情绪,其消极情绪的持续时间也较短;而情绪弹性水平低的个体则对学习和日常生活中的压力事件持消极的态度,容易表现出更高的压力水平[5]。Ong等的研究也发现,心理弹性水平高的个体可以在压力状态下对积极情绪和消极情绪进行区分,并可以体验更多积极情绪而降低消极情绪对自身的影响[25]。

从学业压力与抑郁倾向的关系上看,学业压力对抑郁倾向具有显著的正向预测作用。即,个体感受到的学业压力越大,就越容易出现抑郁倾向。众多研究均表明,压力事件是导致青少年出现抑郁倾向的重要因素[26]。Cole以中国学生为研究对象探讨其抑郁模型,结果发现学业成就较低的学生常常会感受自己受到家长、老师或同伴的羞辱(有意/无意),这导致了其感受到更大的压力,从而产生抑郁倾向[27]。Chen等以上海市的学生为研究对象,结果显示学业压力与抑郁情绪存在显著的正相关[28]。不仅国内教育背景下的研究得出该结果,许多国外的研究也都认为学业成绩差的学生会具有更大的学业压力,并且与抑郁倾向存在显著的相关[29]。

综合以上论述可以发现,情绪弹性对学业压力具有显著的负向预测作用;而学业压力又对抑郁倾向具有显著的正向预测作用。因此可以看出,高中生的情绪弹性可以通过影响其学业压力进而影响其抑郁倾向,即学业压力在情绪弹性和抑郁倾向之间起中介作用。