基础研究与应用研究投入构成比例对科技创新的影响

——来自36个OECD国家的证据

杨 菲,钟书华

(华中科技大学公共管理学院,湖北 武汉 430074)

0 引言

科技自立自强的关键在于不断创新,基础研究与应用研究是科技创新的基础。根据UNESCO、OECD、美国国家科学基金会等组织的定义,基础研究是探索现象与可观测事实基本原理的理论性研究,没有任何具体的应用性目标或用途[1-2];应用研究是一项具有明确实用性目标的创新性活动,旨在获取新知识并应用于实践[3]。汤浅光朝指出,在一定时期内,当一个国家的科学成果数超过世界总数的25%时,这个国家就成为世界科学中心[4]。从16世纪开始,世界科学中心依次为意大利、英国、法国、德国、美国。回溯历史,五次科学中心的转移都与各国科技创新的相对实力密切相关。因此,世界科学中心转移的本质是各国基础研究与应用研究相对实力变化的结果。显然,基础研究与应用研究的发展离不开国家对人力、经费的投入。基础研究与应用研究投入构成比例是否存在适度区间?二者的构成比例是否影响国家科技创新?厘清这些问题对国家科技自立自强具有重要的现实意义。

现有研究主要讨论了基础研究与应用研究的关系,以及基础研究与应用研究的作用。基础研究扩展知识库,应用研究将其商业化,二者相互作用[5]。同时,基础研究为应用研究提供解决问题的知识与方法,应用研究的创新进步来自基础研究的知识基础,并帮助基础研究识别尚未解决的问题[6]。因此,基础研究与应用研究具有双向溢出效应。基于知识创造理论,Henard等[7]认为,基础研究与应用研究都是知识生产活动,基础研究投入影响知识存量的深度和广度,对应用研究吸收和利用新知识至关重要。当前沿差距小于最优技术差距时,应用研究投入水平过高将阻碍创新增长,而增加基础研究投入将增强企业自主创新能力,扭转应用研究对创新增长的负面效应[8]。上述研究表明基础研究与应用研究相互影响、相互作用,但较少利用宏观层面的数据剖析二者的投入构成关系。

已有研究也分析了基础研究与应用研究投入对经济增长、创新的作用。在经济增长效应方面,基础研究与应用研究的积累有利于促进技术进步,实现经济增长[9]。基础研究与应用研究显著提高经济效率,前者对经济动能转换具有正向影响[10]。尽管如此,二者对经济高质量发展的影响还是存在地区异质性,基础研究对东部地区经济高质量发展的促进作用更显著。在国有经济比重较高的地区,基础研究更能促进全要素生产率的增长;反之,应用研究的作用更显著[11]。也有部分研究认为,尽管基础研究与应用研究对经济增长都具有促进作用,但前者的正向效应更显著。相比于应用研究,基础研究对经济增长的影响更具持续性[12]。类似地,政府投资基础研究更有利于经济持续增长[13]。与应用研究相比,基础研究显著促进了高技术行业的企业生产力[14]。在创新效应方面,已有较多证据表明基础研究显著促进创新[15-16],但应用研究的作用具有不确定性。李政等[17]发现,基础研究投入通过自主创新激励效应、技术吸收效应持续提升产业创新绩效,而应用研究投入对产业创新绩效的作用呈倒U形特征。生延超等[18]也指出,企业创新方式与基础研究领域的创新成本系数有关,国家应根据这个系数引导企业在基础研究、应用研究领域的投资。基础研究增加企业的知识存量与流量,提高企业识别、吸收和利用外部知识的能力,促进产品创新绩效[19]。曾德明等[20]却提出,基础研究、应用研究合作广度都能促进企业创新绩效,应用研究合作广度的作用更显著。Fan等[21]也在研究中发现,基础研究与应用研究对大学创新能力的提升具有互补或替代效应。

上述研究较少分析基础研究与应用研究的投入构成比例,也尚未深入探讨基础研究与应用研究投入构成比例对国家科技创新的影响。基于此,本文以36个OECD国家为研究样本,尝试概括基础研究与应用研究投入构成比例的规律性特征,揭示二者构成比例对科技创新的影响。可能的边际贡献包括:①在理论层面,基于36个OECD国家的数据,分析基础研究与应用研究的投入比例,概括OECD国家研究人员投入构成比例、研究经费投入构成比例的一般规律;②在实践层面,从投入-产出视角,讨论基础研究、应用研究投入构成比例对OECD国家科技创新能力的影响及异质性特征,并提出有益的政策建议。

1 研究设计

1.1 样本选择与数据来源

本文选择2011—2020年OECD国家的数据为研究对象,需要说明的是,加拿大将研究人员分为自然科学与工程和社会科学、人文与艺术,未统计基础研究人员与应用研究人员,也未统计基础研究经费与应用研究经费。哥伦比亚尚未统计基础研究经费与应用研究经费,仅在个别年份统计了基础研究人员与应用研究人员,因此,删除加拿大和哥伦比亚后,研究样本包含36个OECD国家。同时,限于数据的可得性与完整性,样本时间为2011—2020年。与中国不同的是,OECD国家未将研发人员分为基础研究、应用研究、试验发展人员。因此,无法按照中国的统计标准收集OECD国家基础研究、应用研究人员数据。UNESCO在1974年提出,基础科学包括数学、逻辑学、天文学和天体物理学、地理科学和空间科学、物理学、化学、生命科学七大学科。OECD在2007年对科学和技术进行了系统分类,自然科学与UNESCO的基础科学多有重合,而技术类别中的工程和技术则主要涉及应用科学[22]。

综合UNESCO和OECD的划分标准,基础研究具有较强的学术性,而应用研究具有较强的技术性。基于研究数据的可获取性,本文将基础研究人员定义为企业、政府、高校、非营利机构中从事数学、计算机和信息科学、物理科学、化学科学、地球和相关环境科学、生物科学等自然科学领域的研究人员;应用研究人员定义为企业、政府、高校、非营利机构中从事土木工程、电气工程、机械工程、化学工程、材料工程、医学工程、环境工程、环境生物技术、工业生物技术、纳米技术等工程和技术领域的研究人员。研究数据主要来自OECD、UIS、EUROSTAT、RICYT等统计网站,同时,各国政府统计网站也是数据收集的重要渠道,如美国国家科学与工程中心、日本文部科学省和德国教育与研究部。除此之外,还从KNOEMA等专业数据平台获取了部分数据。

1.2 模型设定

在本文中,基础研究投入比例=基础研究投入/ (基础研究投入+应用研究投入),应用研究投入比例=应用研究投入/ (基础研究投入+应用研究投入)。这两种类型的投入比例之和为1,回归系数互为相反数。因此,本文仅分析OECD国家基础研究人员投入比例、基础研究经费投入比例对科技创新能力的影响。在豪斯曼检验的基础上,选择双向固定效应模型:

ioit=α0+α1rbrpit+α2rbreit+α3Cit+λi+σt+εit

(1)

其中,i为国家、t为年份,ioit表示国家i在第t年的科技创新能力;rbrpit表示国家i在第t年的基础研究人员投入比例,rbreit表示国家i在第t年的基础研究经费投入比例;Cit表示一组影响国家科技创新能力的控制变量;λi、σt分别代表地区固定效应、年份固定效应;εit为随机误差项。

1.3 变量选择

(1)解释变量。基础研究与应用研究投入比例之和为1,本文参考Berbegal-Mirabent等[23]的做法,选择基础研究人员投入比例、基础研究经费投入比例作为解释变量。其中,国家i在第t年的基础研究人员投入比例=国家i在第t年的基础研究人员投入/ (国家i在第t年的基础研究人员投入+国家i在第t年的应用研究人员投入)。同理,国家i在第t年的基础研究经费投入比例=国家i在第t年的基础研究经费投入/ (国家i在第t年的基础研究经费投入+国家i在第t年的应用研究经费投入)。

(2)被解释变量。根据艾永芳等[24]以及李涛等[25]的研究,可从创新环境、创新潜力、创新产出等方面衡量国家科技创新能力。由世界知识产权组织牵头发布的全球创新指数客观反映了各国的科技创新能力,全球创新指数体系分为创新投入与创新产出,创新产出包括知识与技术产出、创意产出两类指标。因此,用创新产出指数 (io)衡量国家科技创新能力。

(3)控制变量。参考周俊亭等[26]、杜英等[27]的做法,本文选择的控制变量包括GDP、人均GDP、教育水平、开放程度、城市发展水平、引进外资水平、基础设施建设。这些控制变量分别表示为国内生产总值的对数 (lngdp)、人均国内生产总值的对数 (lnpc)、具有大学本科学历人口比率的对数 (lnel)、高技术产品出口额的对数 (lnhtpe)、城市化率的对数 (lnur)、外商直接投资净流入的对数 (lnfdi)、互联网接入率的对数 (lnia)。变量的描述性统计结果如表1所示。

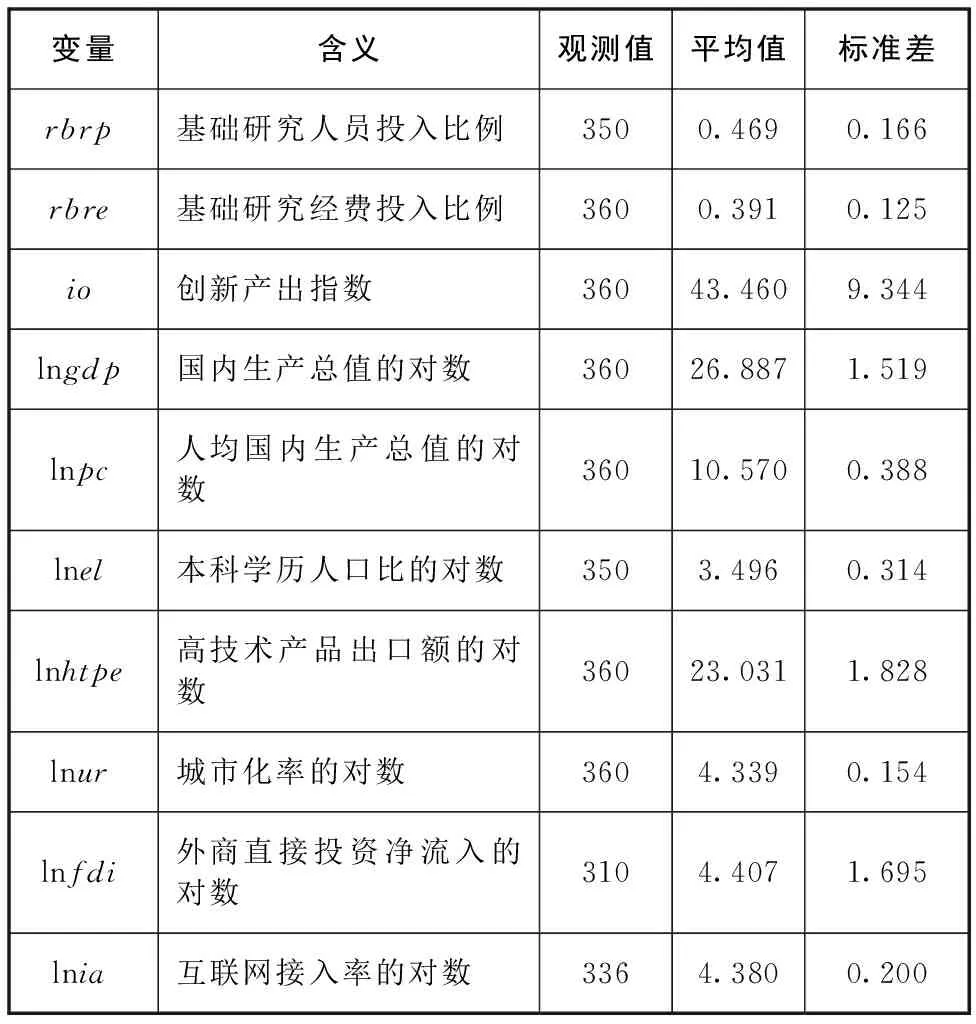

表1 描述性统计结果

2 OECD国家基础研究与应用研究投入构成比例

2.1 基础研究人员与应用研究人员投入构成比例

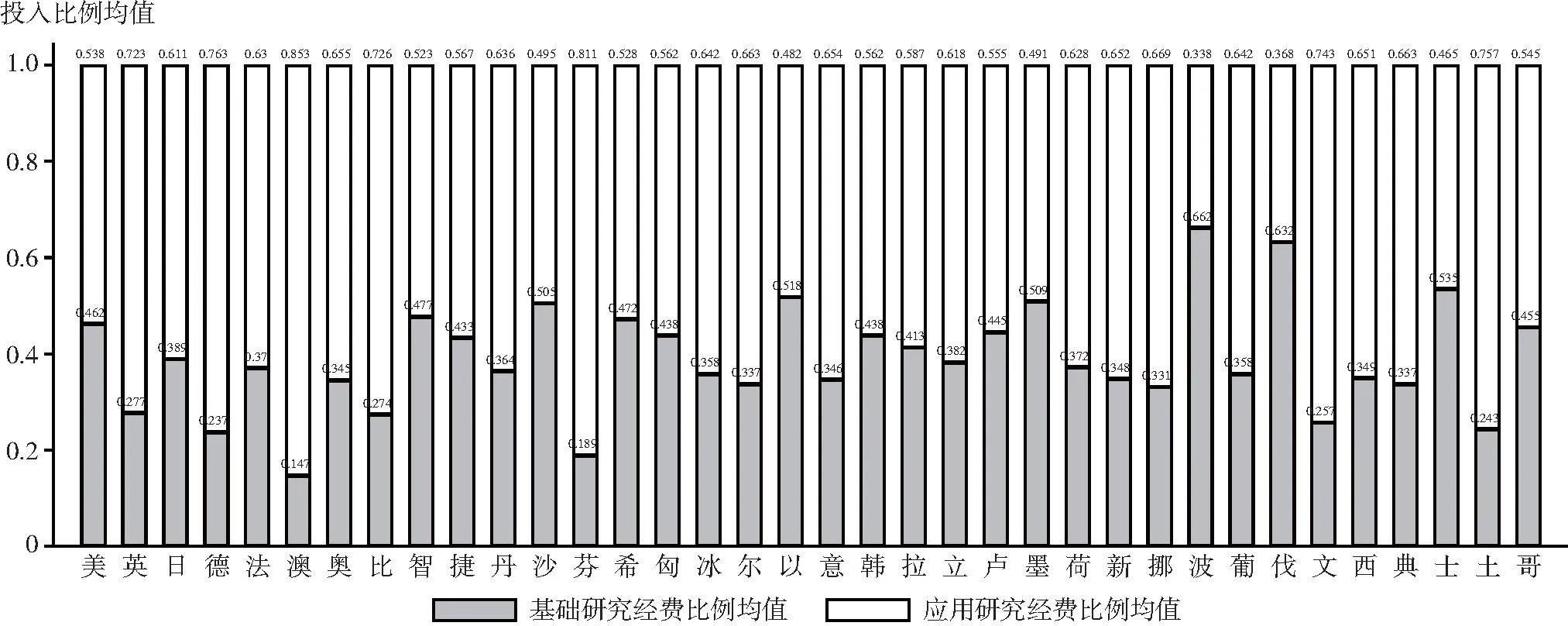

如图1所示,2011—2020年,OECD国家的基础研究人员与应用研究人员投入比例均值具有较大差异,超过一半国家的基础研究人员投入比例均值大于应用研究人员投入比例均值。除了美国、韩国、土耳其,其他OECD国家的基础研究人员投入比例均值都不小于0.263,应用研究人员投入比例均值都不大于0.737。除了爱沙尼亚、冰岛,其他OECD国家的基础研究人员投入比例均值都不大于0.674,应用研究人员比例均值都不小于0.326。这些数据表明,尽管OECD国家的基础研究人员与应用研究人员投入比例具有差异,但都在特定区间内波动。

图1 2011—2020年OECD国家基础研究人员与应用研究人员投入比例均值

美国、英国、日本、德国、法国都是科技创新实力排名靠前的国家。2011—2020年,美国的基础研究人员、应用研究人员投入比例均值相差较大,但其基础研究人员与应用研究人员基数较大,基础研究人员比例较小并不代表美国的基础研究人员投入少于其他国家。与美国类似,日法两国的应用研究人员投入比例大于0.6,基础研究人员投入比例小于0.4。在基础研究人员与应用研究人员投入构成比例上,两国都接近3:7。日本的 “科技立国战略”与 “诺贝尔奖计划”显著促进了基础研究发展,培育了大量基础研究人员。法国的 “科学强国战略”与 “国家科技创新体系”推动了基础研究人员成长。

英国、德国的基础研究人员与应用研究人员投入比例均值较为一致,在二者的构成比例上,两国都接近6:4。英国作为科技创新强国,具有深厚的基础研究根基,基础研究人员获得了大量的政策支持。英国政府在其《研究与开发路线图》中特别指出,将推出研发人员战略,使英国成为全球科学家生活、工作和创新的绝佳地点[28]。德国一贯重视培育应用研究人员,在《联邦政府人工智能战略》中,德国特别强调,要为应用型青年研究者提供具有吸引力的科研环境,并增加相关资助[29]。

2.2 基础研究经费与应用研究经费投入构成比例

如图2所示,OECD国家的基础研究经费与应用研究经费投入比例均值也存在一些差异,但二者的构成比例在特定区间内波动,只有爱沙尼亚、以色列、墨西哥、波兰、斯洛伐克、瑞士等国家的基础研究经费投入比例大于应用研究经费投入比例。除了澳大利亚、芬兰外,其他OECD国家的基础研究经费投入比例均值都不小于0.237,应用研究经费投入比例均值都不小于0.763。除了波兰、斯洛伐克外,其他OECD国家的基础研究经费投入比例均值都不大于0.535,应用研究经费投入比例均值都不小于0.465。

图2 2011—2020年OECD国家基础研究经费与应用研究经费投入比例均值

美国、英国、日本、德国、法国的经验表明,基础研究经费与应用研究经费投入构成比例与顶层设计有关。美国向来重视基础研究,其基础研究经费投入比例显著大于其他四国,基础研究与应用研究经费投入构成比例接近5:5。在 《确保美国科学技术全球领先法案》中,美国明确表示,联邦基础研究资助机构的经费在10年内将翻一番[30]。英国的基础研究经费与应用研究经费投入比例均值相差较大,构成关系约为3:7。

日本、法国的基础研究经费、应用研究经费投入比例均值较为相似,构成比例都接近4:6。在 《未来投资计划》中,法国将高等教育和培训、应用型基础研究及其经济价值、工业、可持续发展、数字经济、健康和生物技术列为重点战略领域,并将近半经费用于推动高等教育与应用型基础研究领域[31]。德国的基础研究与应用研究经费投入比例约为2:8,应用研究经费比例明显大于其他四国。在 《高技术战略2020》中德国特别指出,将推动应用研究的发展,促进技术转化,成为全球创新的领跑者[32]。

3 实证分析

3.1 基准回归结果

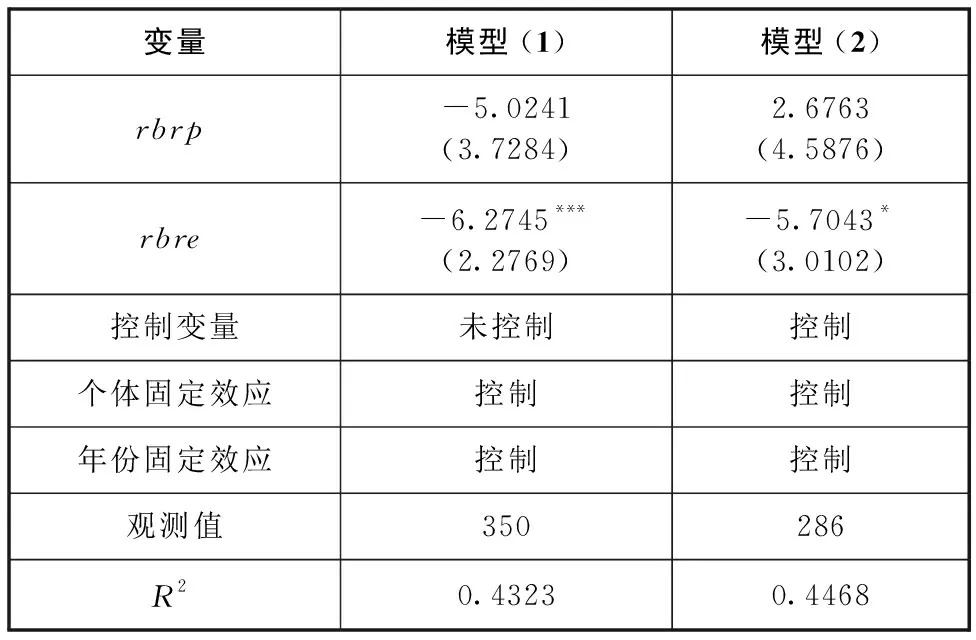

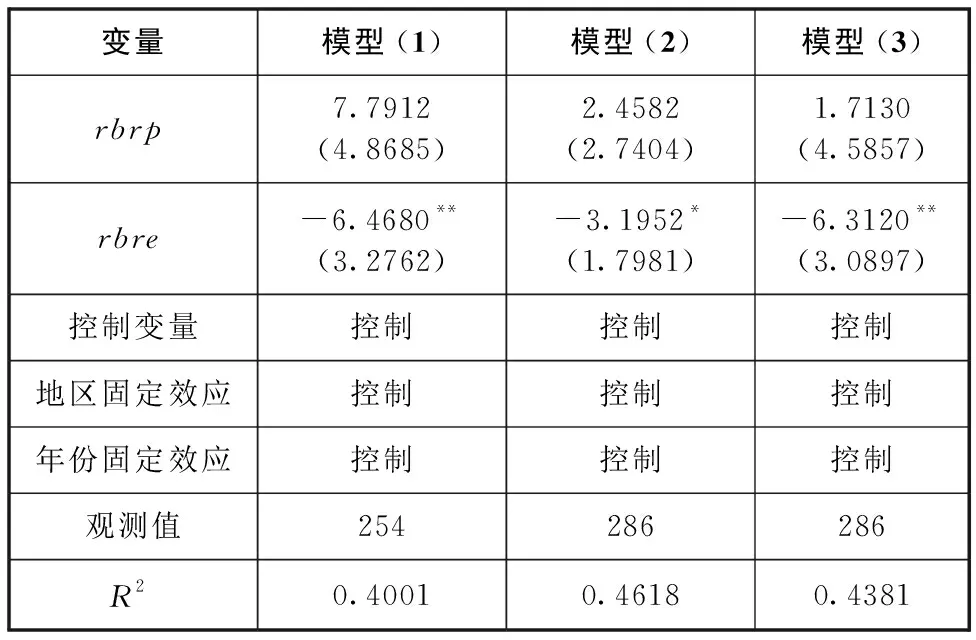

(1)研究人员投入构成比例与科技创新。根据基准回归结果,基础研究人员投入比例增加对OECD国家科技创新能力的影响不显著,应用研究人员投入比例增加的影响也不显著。如表2所示,模型 (1) (2)的数据表明,无论是否加入控制变量,OECD国家研究人员投入构成比例对科技创新的影响都不显著。

表2 基准回归模型结果

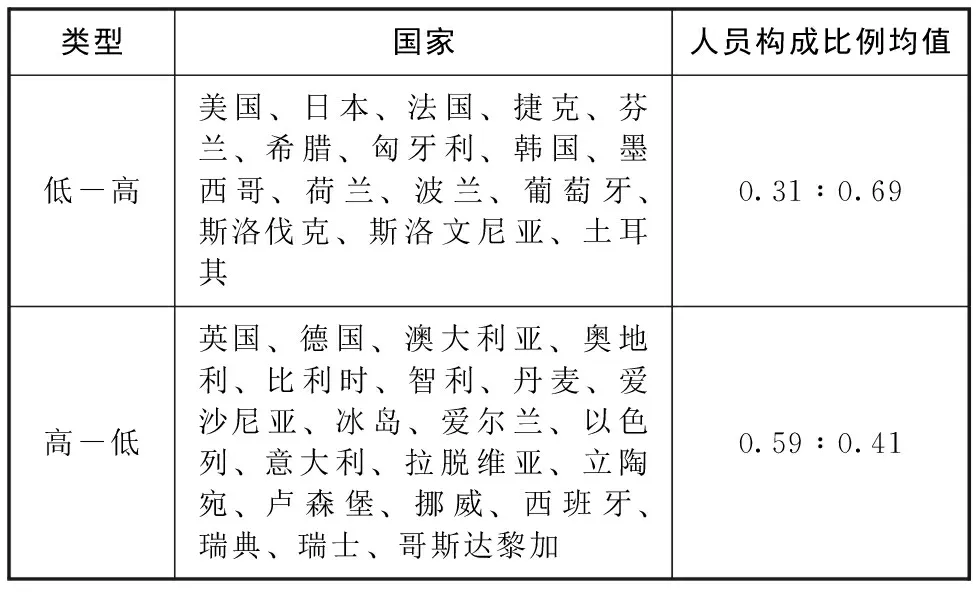

由于研究人员投入构成比例对OECD国家科技创新的促进作用不显著,因此,无法从投入-产出视角分析基础研究与应用研究人员投入构成比例。为了揭示OECD国家的研究人员投入构成比例特征,引入两类研究人员的投入比例均值。其中,基础研究人员投入比例均值为0.469,应用研究人员投入比例均值为0.531。以这两个均值为基准,可将OECD国家分为两种类型:低基础研究人员投入比例与高应用研究人员投入比例 (低-高)、高基础研究人员投入比例与低应用研究人员投入比例 (高-低)。

OECD国家的研究人员投入构成比例分别属于不同类型,如表3所示。美国、日本、法国等15个国家是典型的 “低-高”类型;英国、德国等20个国家属于 “高-低”类型。在不同的关系类型中,研究人员投入构成比例均值存在差异。 “低-高”类型的研究人员投入构成比例均值接近3:7, “高-低”类型的研究人员投入构成比例均值约为6:4。因此,2011—2020年,OECD国家的基础研究人员投入比例均值在0.3~0.6之间,而应用研究人员投入比例均值在0.4~0.7之间。

表3 基础研究人员与应用研究人员构成关系综合情况

(2)研究经费投入构成比例与科技创新。在表2中,变量rbre的系数在10%的统计水平显著为负,表明基础研究经费投入比例增加显著降低OECD

国家的科技创新能力,应用研究经费投入比例增加则显著提升OECD国家的科技创新能力。这个结果与已有研究结论不一致,主要原因是本研究关注的是两类经费的相对投入比例,而已有研究关注的是绝对投入数量。OECD国家的基础研究经费投入比例明显高于一般国家,基础研究经费投入比例对科技创新的挤出效应开始出现;相应地,这些国家的应用研究经费投入比例还处于挤入效应阶段。显然,基础研究经费投入比例并非越高越好,过高的基础研究经费投入比例可能挤占应用研究经费及其他研究经费,对国家科技创新产生挤出效应。2011—2020年,韩国的基础研究经费投入比例从0.53增加至0.60,创新产出指数却从47.93减少至47.40;法国的基础研究经费投入比例从0.40减少至0.35,创新产出指数却从49.25增加至53.66。

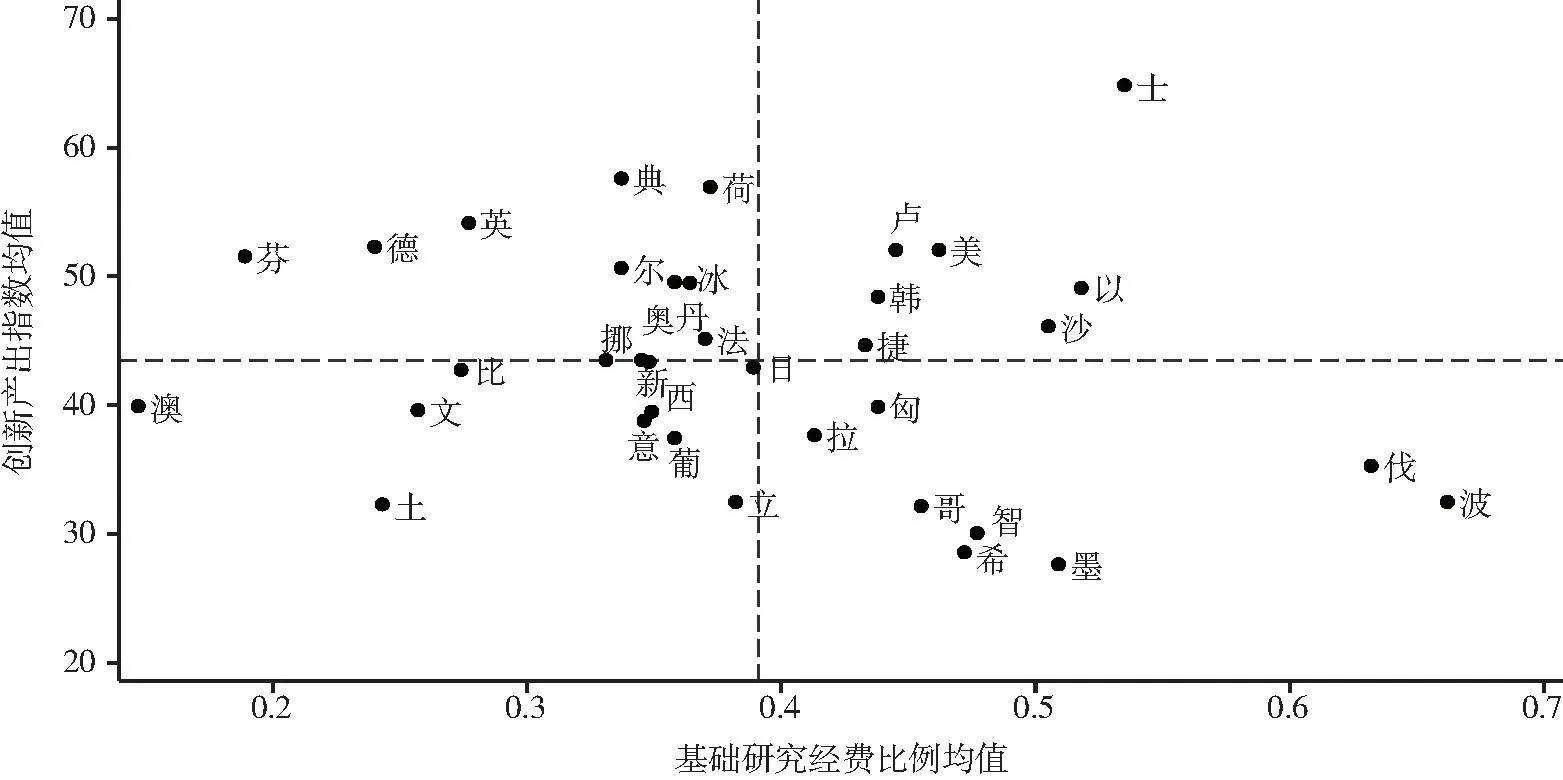

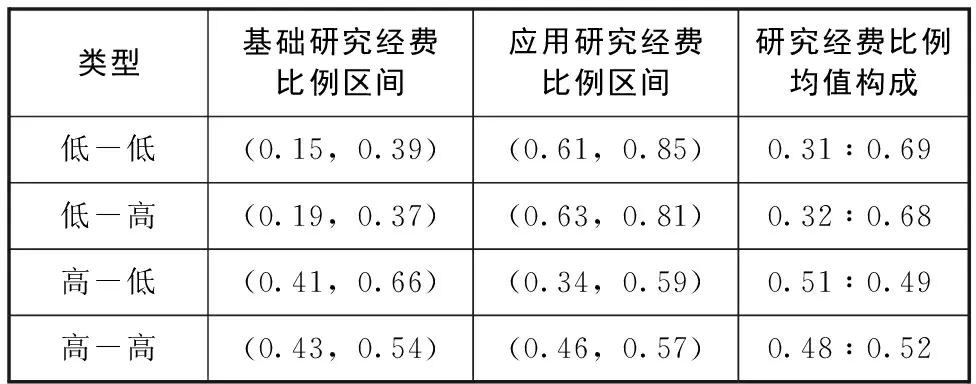

研究结果表明,OECD国家的研究经费投入构成比例对科技创新具有显著影响。因此,本文从投入-产出视角考察基础研究经费与应用研究经费投入构成关系。由于两类经费的投入比例之和为1,本文进一步探讨OECD国家基础研究经费投入比例与科技创新能力的关系。在图3中,虚线分别代表OECD国家基础研究经费投入比例均值 (0.391)、创新产出指数均值 (43.460)。可以看出,这两条虚线将OECD国家基础研究经费投入比例与创新产出指数的关系大致分为四种类型:低基础研究经费比例与低创新产出指数 (低-低)、低基础研究经费比例与高创新产出指数 (低-高)、高基础研究经费比例与低创新产出指数 (高-低)、高基础研究经费比例与高创新产出指数 (高-高)。

图3 OECD国家基础研究经费比例与创新产出指数

在基础研究经费投入比例与创新产出指数的构成关系上,日本、澳大利亚、意大利等12个国家属于 “低-低”类型;英国、德国、法国等9个国家属于 “低-高”类型;波兰、希腊、墨西哥等8个国家属于 “高-低”类型;美国、瑞士、以色列等7个国家属于 “高-高”类型。在不同的基础研究经费投入比例与创新产出指数构成关系中,基础研究与应用研究经费比例区间不同,研究经费比例均值构成也不同。如表4所示,在 “低-高”类型中,基础研究与应用研究经费构成比例均值接近3:7。在 “高-高”类型中,基础研究与应用研究经费构成比例均值接近5:5。由此可见,OECD国家的基础研究经费投入比例均值在0.3~0.5之间,应用研究经费投入比例均值在0.5~0.7之间。

表4 不同类型的研究经费比例区间与均值构成

3.2 稳健性检验

为了验证基准回归结果的可靠性,主要使用三种方式进行稳健性检验:①改变时间序列,将样本开始时间滞后1年,如表5中的模型 (1)所示,这个结果与基准回归结果具有一致性,表明改变时间序列并不会影响基准回归结论;②替换被解释变量,参考王鑫静等[33]的做法,用全球创新指数衡量国家科技创新能力,如模型 (2)所示,检验结果与基准回归结果一致;③消除极端值的影响,对样本进行1%缩尾处理,在模型 (3)中,检验结果仍与基准回归结果一致。因此,三种检验方式的结果与基准回归结果一致,基准回归结果具有稳健性。

表5 稳健性检验结果

3.3 异质性分析

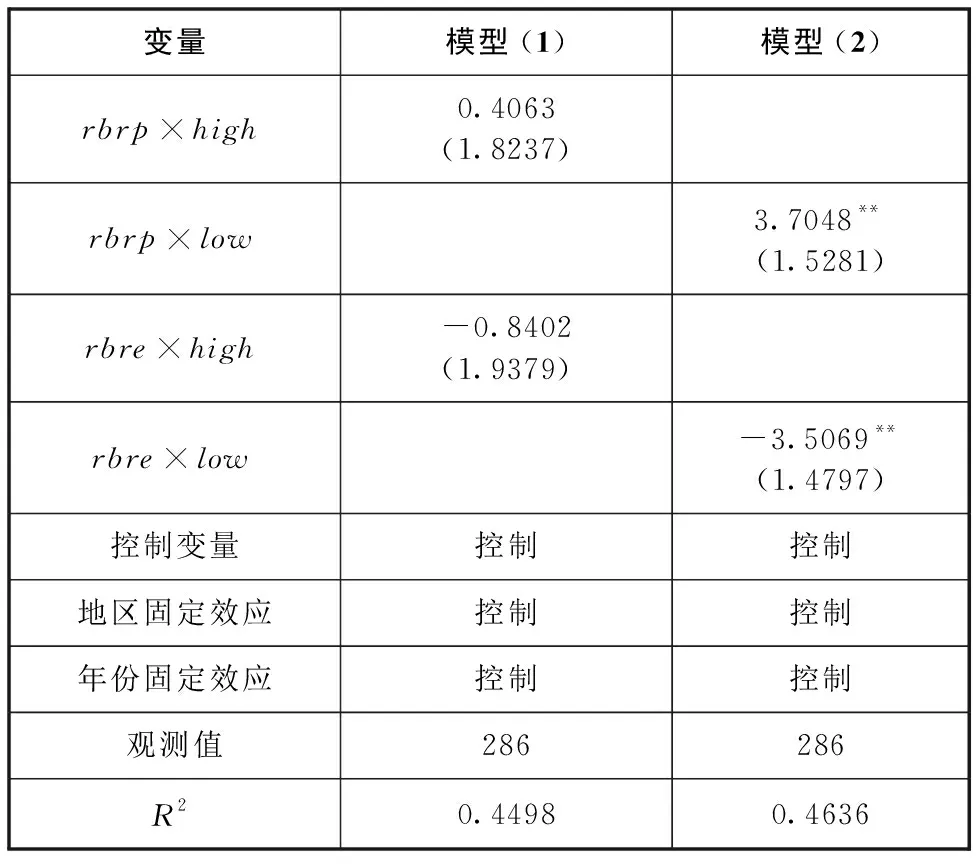

(1)制度环境。基准回归结果表明,基础研究人员投入比例增加未显著提升OECD国家的科技创新能力,而基础研究经费投入比例增加显著降低OECD国家的科技创新能力。在此基础上,继续讨论基础研究人员投入比例、基础研究经费投入比例对科技创新的影响是否存在异质性。Russell等[34]指出,制度环境影响基础研究与应用研究对科技创新的作用。因此,引入制度环境水平这一调节变量,设定回归模型如下:

ioit=α0+α1rbrpit×icit+α2rbreit×icit+α3Cit+λi+σt+εit

(2)

其中,icit表示国家的制度环境水平。全球创新指数中包含各国的制度环境得分,2011—2020年,36个OECD国家制度环境水平的均值分别为81.3、77.9、80.6、80.3、80.7、80.1、79.6、80.3、81.0、80.3。基于此,将OECD国家的制度环境水平分为高、低两类。

当本文讨论基础研究人员投入比例对制度环境水平较高的国家科技创新能力影响时,令high=1、low=0,回归结果如表6中的模型 (1)所示。当本文讨论基础研究人员投入比例对制度环境水平较低国家的科技创新能力影响时,令high=0、low=1,回归结果如表6中的模型 (2)所示。整体看来,当国家制度环境水平较高时,基础研究人员投入比例增加对科技创新的正向影响不显著;但当国家制度环境水平较低时,基础研究人员投入比例增加显著提升科技创新能力。因此,OECD国家的经验表明,基础研究人员投入比例对不同制度环境水平的国家科技创新能力具有异质性影响。

表6 制度环境异质性检验结果

当本文讨论基础研究经费投入比例对制度环境水平较高国家的科技创新能力影响时,令high=1、low=0,回归结果如表6中的模型 (1)所示。当讨论基础研究经费投入比例对制度环境水平较低国家的科技创新能力影响时,令high=0、low=1,回归结果如表6中的模型 (2)所示。整体上,当国家制度环境水平较高时,基础研究经费投入比例增加对科技创新能力的负向影响不显著;当国家制度环境水平较低时,基础研究经费投入比例增加显著降低科技创新能力。由于制度环境的调节作用,尽管部分国家的基础研究经费比例较高,如哥斯达黎加、墨西哥、波兰、智利,但科技创新能力却较弱。因此,OECD国家的经验表明,基础研究经费投入比例对不同制度环境水平的国家科技创新能力具有异质性影响。

(2)经济发展阶段。根据人均GNI,世界银行将各国分为高收入国家、中等偏上收入国家、中等偏下收入国家、低收入国家。因此,引入经济发展阶段这一调节变量,设定回归模型如下:

ioit=α0+α1rbrpit×edsit+α2rbreit×edsit+α3Cit+λi+σt+εit

(3)

其中,edsit表示国家的经济发展阶段。基于世界银行的统计数据,可将36个OECD国家分为高收入国家和中等偏上收入国家。

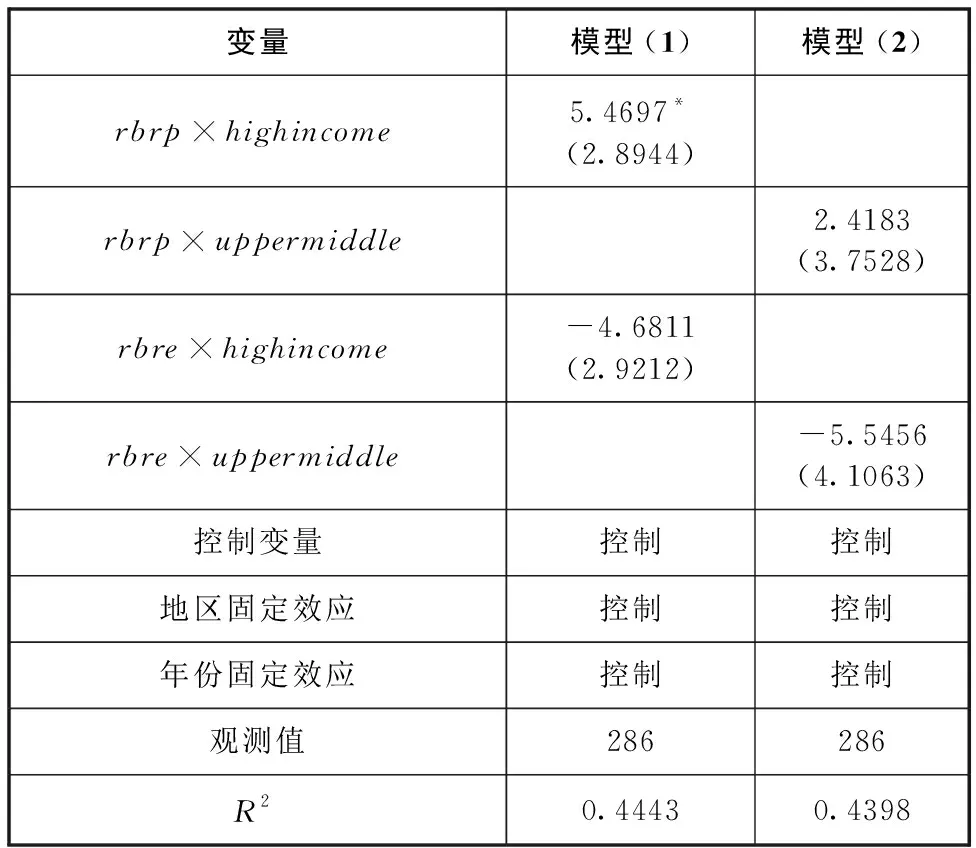

当本文讨论基础研究人员投入比例对高收入国家科技创新能力的影响时,令highincome=1、uppermiddle=0,回归结果如表7中的模型 (1)所示。当本文讨论基础研究人员投入比例对中等偏上收入国家科技创新能力的影响时,令highincome=0、uppermiddle=1,回归结果如表7中的模型 (2)所示。整体看来,基础研究人员投入比例增加显著提升高收入国家的科技创新能力,但未显著提升中等偏上收入国家的科技创新能力。因此,OECD国家的经验表明,基础研究人员投入比例对不同经济发展阶段的国家科技创新能力具有异质性影响。

表7 经济发展阶段异质性检验结果

当本文讨论基础研究经费投入比例对高收入国家科技创新能力的影响时,令highincome=1、uppermiddle=0,回归结果如表7中的模型 (1)所示。当本文讨论基础研究经费投入比例对中等偏上收入国家科技创新能力的影响时,令highincome=0、uppermiddle=1,回归结果如表7中的模型 (2)所示。整体看来,基础研究经费投入比例增加未显著降低高收入国家及中等偏上收入国家的科技创新能力。

(3)经济规模。除了经济发展阶段不同外,OECD国家的经济规模也具有差异。因此,考虑经济规模这一调节变量,设定回归模型为:

ioit=α0+α1rbrpit×esit+α2rbreit×esit+α3Cit+λi+σt+εit

(4)

其中,esit表示国家的经济规模。根据世界银行的统计数据,将36个OECD国家分为世界前十大经济体与非世界前十大经济体。

当本文讨论基础研究人员投入比例对前十大经济体科技创新能力的影响时,令topten=1、nontopten=0,回归结果如表8中的模型 (1)所示。当本文讨论基础研究人员投入比例对非前十大经济体科技创新能力的影响时,令topten=0、nontopten=1,回归结果如表8中的模型 (2)所示。显然,无论经济规模是否为世界前十大经济体,基础研究人员投入比例增加都未显著提升OECD国家的科技创新能力。

表8 经济规模异质性检验结果

当本文讨论基础研究经费投入比例对前十大经济体科技创新能力的影响时,令topten=1、nontopten=0,回归结果如表8中的模型 (1)所示。当本文讨论基础研究经费投入比例对非前十大经济体国家科技创新能力的影响时,令topten=0、nontopten=1,回归结果如表8中的模型 (2)所示。当国家的经济规模为世界前十大经济体时,基础研究经费投入比例增加对国家科技创新能力的负向影响不显著;当国家的经济规模为非世界前十大经济体时,基础研究经费投入比例增加显著降低国家科技创新能力。因此,OECD国家的经验表明,基础研究经费投入比例对不同经济规模的国家科技创新能力具有异质性影响。

4 研究结论与政策启示

4.1 研究结论

(1)OECD国家的数据表明,基础研究人员投入比例增加未显著提升科技创新能力;但异质性分析发现,基础研究人员投入比例增加显著提升制度环境水平较低与高收入国家的科技创新能力。制度环境水平较低的国家加大基础研究人员投入比例,能在一定程度上弥补体制机制问题,增加基础研究成果产出,促进国家科技创新能力。高收入国家为基础研究人员提供了更完备的科研环境,基础研究人员能全身心投入科研工作,更易实现重大成果突破,提升国家科技创新能力。同时,基础研究经费投入比例增加显著降低OECD国家的科技创新能力,并对制度环境水平较低与非世界前十大经济体国家科技创新能力的负向影响更显著。对于制度环境水平较低与经济规模较小的国家而言,过多的基础研究经费投入将挤压应用研究和实验发展经费支出。通常,从基础研究到产业化全链条较长,既对经费要求高,又耗时数年或数十年。制度环境水平较低的国家缺少体制机制保障,经济规模较小的国家没有充足的资金支撑基础研究、应用研究到产业化全过程,最终导致基础研究经费投入比例增加显著降低国家科技创新能力。

(2)在基础研究与应用研究人员投入构成关系中, “低-高”类型的研究人员投入构成比例均值接近3:7, “高-低”类型的研究人员投入构成比例均值约为6:4。在基础研究经费投入比例与创新产出指数构成关系中, “低-高”类型的研究经费投入构成比例均值约为3:7, “高-高”类型的研究经费投入构成比例均值约为5:5。因此,OECD国家基础研究人员投入比例均值在0.3~0.6之间,应用研究人员投入比例均值在0.4~0.7之间;基础研究经费投入比例均值在0.3~0.5之间,应用研究经费投入比例均值在0.5~0.7之间。

4.2 政策启示

(1)调整研究人员投入构成比例,推动二者的比例关系逐渐趋近4:6。对科学工作进行规划时,应重视不同类型研究之间的平衡[35]。在OECD国家中,英国、法国、德国、美国都曾是或仍是世界科学中心,综合国力排名明显靠前。除了美国,其他四国的研究人员投入构成比例都接近4:6。以这些国家为基准,应将基础研究人员投入比例提升至0.4,并注意平衡两类研究人员的数量。2011—2020年,中国的制度环境水平从51.7上升为64.6,但一直小于OECD国家的均值,属于制度环境水平较低国家。OECD国家的经验表明,基础研究人员投入比例增加显著提升制度环境水平较低国家的科技创新能力。因此,应重点培育数学、计算机和信息科学、物理科学、化学科学、地球和相关环境科学、生物科学等自然科学领域的研究人员。同时,根据世界银行的统计,2011—2020年,中国一直属于中等偏上收入国家,并且是世界前十大经济体之一。研究显示,应用研究人员投入比例增加显著提升中等偏上收入国家、世界前十大经济体国家的科技创新能力。基于此,也应重视培育土木工程、电气工程、环境生物技术、工业生物技术等工程和技术领域的研究人员,使两类研究人员投入构成比例逐渐趋近4:6。

(2)推动研究经费投入构成比例趋向均衡,并提升制度环境水平。中国是中等偏上收入国家和世界前十大经济体之一,基础研究经费投入比例对科技创新能力的挤出效应不显著。2011—2020年,中国基础研究经费投入比例从0.286上升为0.347,两类研究经费投入比例约为3:7。美国作为现今的世界科学中心,基础研究与应用研究经费投入比例相对均衡,在构成关系上接近5:5。基于此,也应持续调整两类研究经费的构成比例,至少确保研究经费投入构成比例趋向4:6,并逐渐发展成相对均衡的状态。参考OECD国家的数据,应用研究经费投入比例增加显著提升国家科技创新水平。因此,对基础研究经费的投入比例不应超过0.6,否则将阻碍应用研究的发展,降低两类研究之间的双向溢出效应。但也应当注意,2011—2020年,中国的制度环境水平一直低于OECD国家均值,在分类上属于制度环境水平较低国家。研究结果显示,基础研究经费投入比例增加显著降低制度环境水平较低国家的科技创新能力。因此,在增加中国的基础研究经费投入比例时,也应完善体制机制,为科研人员松绑,激发其创新活力。