北魏平城时代维摩信仰研究

郭静娜

(云冈石窟研究院,山西 大同 037007)

维摩诘的形象出自于《维摩诘所说经》,该经自佛教东传以来,译本及注疏本较多,主要有:东汉严佛调译《古维摩诘经》二卷(已佚),三国吴支谦译《维摩诘经》二卷,西晋竺法护译《维摩诘所说法门经》一卷(已佚)等。维摩诘形象的出现,使佛教更加世俗化,由此也拉近了佛教与世俗社会的距离。同时维摩诘形象的出现也为北魏贵族在家修行提供了理论依据,因此受到北魏贵族阶层的推崇。由于《维摩诘经》中蕴含的般若思想与魏晋时期十分风靡的玄学较为相似,《维摩诘经》同时还被魏晋时期的名士所追捧,因此该经流传较为广泛。

《维摩诘经》相关图像在中国境内最早出现于炳灵寺石窟的第169 窟(图1),根据该窟的题记可知该壁画绘制的时间为西秦建弘元年(420 年)。在画面的右侧由榜题可知位于华盖之下,侧卧于榻上的即为维摩诘。维摩诘头梳高髻,上身半裸,慵懒地躺在床榻之上。旁边的人物模糊不清,根据现存轮廓可知该形象头梳高髻,有头光,身着袒肩的袍衫,根据榜题可知该形象为维摩诘的侍者。该图像的中间为释迦牟尼,左侧为文殊菩萨,似乎在与维摩诘论辩。此时的维摩诘手中没有执麈尾,但从构图来看与之后云冈石窟中表现《维摩诘经》的图像较为相似。

图1 炳灵寺169窟维摩诘像[1](P245)

由于北魏统治者对佛教的重视以及对多元文化的包容态度,再加上维摩诘这个形象与北魏贵族的完美契合,维摩诘不仅是北魏贵族的偶像,也是当时名士追捧的对象,同时由于《维摩诘经》中所提倡的净土思想,故也受到平民百姓的推崇。当时擅讲《维摩诘经》的高僧很多,如僧宗、昙度等,北魏在平城定都时,孝文帝就曾请高僧为信徒宣讲《维摩诘经》,由此维摩信仰在北魏平城风靡一时。在云冈石窟和墓葬壁画中存在不少维摩诘和类维摩诘图像,是我们了解和研究北魏平城时代维摩信仰发展的重要依据和主要资料。

一、云冈石窟中的维摩诘图像

文成帝即位后,任用昙曜高僧主持开凿云冈石窟,作为由北魏皇家出资开凿的石窟,其洞窟布局规整,雕刻精美,呈现出北魏时期雕刻技法的最高水平。北魏平城是北魏时期丝绸之路最东端的城市,也是当时的政治、经济、文化中心,中西文化交流频繁,北魏统治者对外来文化采取包容的态度,多元文化的交融也使云冈石窟造像的风格与内容呈现出异域风格。洞窟中的雕刻题材与造像组合也是对当时信仰内容的反映。在云冈石窟中造像多为三世佛、弥勒,但同时在洞窟中还出现了大量维摩诘的造像。

有关《维摩诘经》的雕刻题材在云冈石窟有30余幅,主要分布于云冈石窟的第二、三期洞窟中。第二期洞窟属皇家洞窟,该时期关于《维摩诘经》的题材不仅雕刻面积大,而且基本位于洞窟较为显眼的位置。第三期洞窟为民间洞窟,相对于皇家石窟来讲,该时期的洞窟由于人力、物力均不能与皇家石窟相比,因此总体表现的特征为洞窟规模较小,布局不规整,也有个别洞窟为整体设计,但略显程式化,雕刻技法略低。该时期关于《维摩诘经》的题材所占面积较小,已不占据洞窟的显著位置。从雕刻位置来看,在二期洞窟中《维摩诘经》的内容或雕于洞窟南壁窟门之上,如第6窟;或雕于洞窟南壁窟门的左右两侧,如第1、2、7窟。在三期洞窟中,《维摩诘经》的相关内容有的位于龛楣的左右两侧,有的位于洞窟南壁窟门之上,有的位于洞窟西壁主像的旁边,有的位于洞窟明窗的左右两侧,还有的雕于石窟外立壁之上。如第11-16、13-15、14、32-15、36-3 窟等。下面以第6、7、32-15窟为例进行说明。

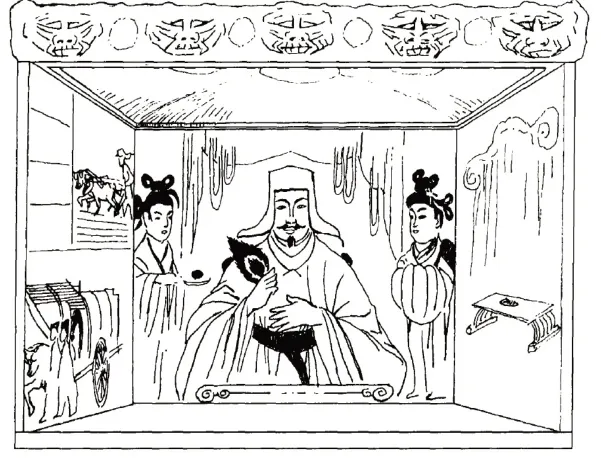

第6 窟中《维摩诘经》的相关内容位于窟内南壁窟门之上,雕刻面积较大,是云冈石窟中关于维摩诘题材雕刻面积最大的一幅,可见该时期维摩信仰之盛行。同时由于第6 窟是二期洞窟中规划设计最为完整、规模最大、雕刻最精美的洞窟,具有较为明显的皇家石窟特征,更进一步反映出该时期北魏统治者对维摩信仰的推崇。在屋形龛内,释迦牟尼位于中间,结跏趺坐于须弥座上,维摩诘位于画面的右侧,他头戴尖顶胡帽,蓄胡须,身着夹领小袖长袍,右手上举并执麈尾,斜坐于榻上,神情悠闲自得,似胸有成竹。文殊菩萨位于释迦牟尼的左侧,他头戴宝冠,身着长裙,舒相坐于榻上,表现的是《维摩诘经·菩萨行品》的内容(图2)。

图2 云冈石窟第6窟南壁窟门之上维摩诘像[2](卷4,P260)

第7 窟是云冈石窟二期洞窟中最早开凿的洞窟之一,在洞窟后室南壁窟门的左右两侧雕有关于《维摩诘经》的内容。维摩诘位于窟门的左侧,他头戴尖顶胡帽,下颌蓄长胡须斜坐于榻上,他左手执麈尾上举,右手扶榻座,表情悠然自得。窟门右侧雕文殊菩萨,文殊头戴宝冠,上身略倾,右手执物于胸前,舒相坐于榻上。该雕刻表现的是《维摩诘经·问疾品》的内容。维摩诘与文殊虽位于不同的画面,但左右遥相呼应,布局新颖灵活。该图像位于洞窟的第二层(由下至上),是最适合信徒观瞻的位置,可见该时期维摩信仰也是北魏统治者推崇的信仰之一(图3)。

图3 云冈石窟第七窟南壁窟门左右两侧[2](卷5,P240-241)

在云冈石窟三期洞窟中,关于《维摩诘经》内容的雕刻逐渐开始简单化,这不仅表现在构图、布局以及雕刻技法上。同时其雕刻面积也逐渐缩小,所处的位置也不是洞窟最为显著的位置。第32-15 窟南壁窟门的上方出现维摩诘图像,由两部分组成,右侧为维摩诘,维摩诘虽戴尖顶胡帽,但身披无袖披肩,可见此时人物的服饰已开始汉化(图4)。

图4 32-15南壁窟门上侧维摩诘[2](卷19,P44)

炳灵寺第169 窟关于《维摩诘经》的图像与云冈石窟中相关题材的图像在布局上以及人物的服饰、坐具、姿势上有较大的差异,具体表现为,第169窟从布局来看维摩诘与释迦牟尼平面排布,维摩诘站于释迦牟尼的旁边,如胁侍菩萨一般。同时维摩诘为菩萨形象,其宝冠及服饰颇显异域风格。云冈石窟中的维摩诘一般斜坐于榻上,坐榻有围屏,头戴尖帽,下颌蓄胡须,身着夹领小袖长袍,手执麈尾,一般与文殊或释迦牟尼同时出现。云冈石窟中维摩诘的形象更趋于世俗化,在图像中维摩诘就是一位普通的老者,但手中所执的麈尾又显示出智慧,可见两地维摩诘的形象截然不同。而云冈石窟中关于《维摩诘经》的图像无论构图、布局还是人物的服饰、手执物以及坐具等方面却与汉末魏晋南北朝以来壁画墓中执麈凭几的墓主人像较为相似。

二、北魏平城时期壁画墓中的类维摩图像

西汉中后期到东汉晚期,壁画墓中墓主人像逐渐代替了早期墓葬中升仙等内容的图像,墓主人正面端坐、执麈凭几的形象也逐渐形成一种模式,成为壁画墓图像的核心内容。[3]如,河北安平逯家庄墓(图5)、北京石景山区八角村魏晋墓(图6)、安岳3 号墓(图7)、德兴里壁画墓(图8)等。该时期墓葬中墓主人像一般位于墓室的主要位置,墓主人一般为单人,有的位于建筑之中,有的位于帷帐之内,手执麈尾端坐于凭几之后,呈现出类维摩式样。

图5 河北安平逯家庄墓执麈凭几墓主人像[4]

图6 北京石景山区八角村魏晋墓墓主人像[5]

图7 安岳3号墓墓主人像[5]

图8 德兴里壁画墓墓主人像[6]

北魏壁画墓主要分布于内蒙古、宁夏、山西大同(平城)等地,墓葬中墓主人像较汉魏时期有所变化,最为明显的是融合了鲜卑文化,墓主人一般身着鲜卑服饰,同时还出现了墓主夫妇并坐像。但其构图、执物仍保留东汉晚期的类维摩样式。

(一)沙岭北魏壁画墓

沙岭北魏壁画墓M7位于大同市御河东部,该区域位于北魏平城东部,在该区域范围内,陆续发现了司马金龙墓、宋绍祖墓等一批北魏贵族墓葬。M7内残留保存不全的漆皮画,画面中夫妇二人并坐于带有围屏的榻上。男子头戴黑色垂裙风帽,蓄八字须、山羊胡。身着夹领小袖袍衫,右手执麈尾举于肩头,左手置于膝盖处。女子头戴垂裙风帽,身着夹领小袖长袍,右手执麈尾举于肩头,左手画面脱落不可辨识(图9)。

图9 墓主夫妇并座漆皮画[7]

东壁绘墓主人夫妇图,画面正中为高大的庑殿顶建筑,鸱尾上翘,屋顶中心装饰金翅鸟,横楣和楹柱上挂有帷帐。屋内墓主夫妇并坐于榻上。右侧男子头戴垂裙风帽,身着夹领小袖袍衫,左手置于膝上,右手执麈尾举于肩头。左侧女子头戴垂裙风帽,身着夹领小袖袍衫,右手似乎同样手执麈尾(图10)。

图10 东壁墓主人夫妇图[7]

学者认为墓主人破多罗氏卒于太延元年(435年),墓主人应为女性,其子官职为侍中、主客尚书、领太子少保、平西大将军。[8]

(二)智家堡石椁壁画墓

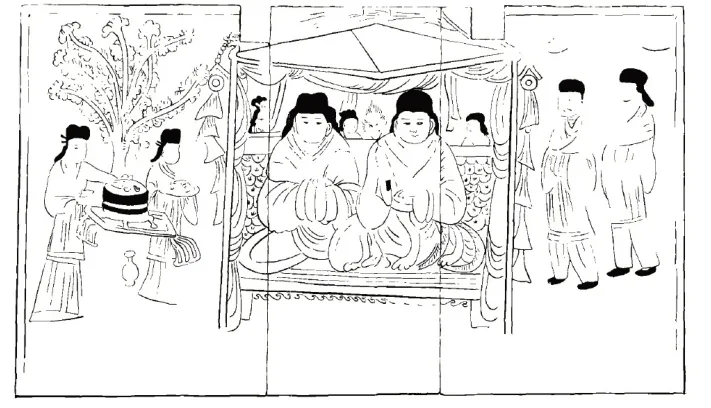

智家堡石椁壁画墓位于大同市城南智家堡村。石椁北壁(正壁)帷帐之下墓主夫妇并坐于榻上,男子头戴垂裙风帽,身着夹领小袖袍衫,右手执麈尾搭于肩头,左手置于胸前。女子头戴凹顶垂裙风帽,身着夹领小袖袍衫,双手置于胸前,盘坐于榻上。

墓主坐榻的两侧各有一个帐杆,帐杆顶部左右各装饰一条头部向外的龙。坐榻后有围屏,围屏后有侍女3 人,仅绘头部。墓主人西侧绘有2 位侍女。墓主身前放置长方形桌案,案上置樽,樽内放置酒具。墓主人东侧绘有2位男侍,均面向墓主人(图11)。

图11 智家堡石椁壁画墓墓主人夫妇图[9]

东壁正中绘4 位男性,均半侧身面向墓主人,双手置于胸前。4人手中均持莲蕾做供养状,人物四周绘有莲蕾。

西壁正中绘有4位女性,亦半侧身面向墓主人,4人周围有莲蕾图像。

根据壁画人物的服饰、纹饰特征,同时对比相关文献记载以及云冈石窟的图像,学界认为该墓葬的时代为北魏太和年间,与云冈石窟第9、10 窟应为同一时期(484-489年)。[9]

(三)宁夏固原北魏墓

宁夏固原北魏墓位于固原县城东清水河东岸的雷祖庙村,木棺前档处绘墓主人像。画面正中为屋宇,墓主头戴黑帽、身着胡服端坐于榻上,右手执杯,左手执麈尾,左右两侧有侍者,画面下方两侧绘菩萨(图12)。

图12 墓主人画像[10]

该墓葬虽无文字记载,但根据墓葬形制、出土遗物以及棺板漆画分析应属于北魏时期,同时夏鼐先生根据墓中出土遗物以及漆板画的表现方法、色调、纹饰初步认为该墓葬与司马金龙墓的时间[11]较为接近,该墓葬的时代应为484年前后。

北魏平城时期壁画墓中的佛教文化因素,是构成维摩信仰在墓葬壁画中表现的内在因素和主要根据。该时期壁画墓中佛教文化因素具体表现为:①佛教形象的出现。宁夏固原北魏墓中,墓主人画像之下出现了菩萨的形象,菩萨梳高髻,有头光,身披帔帛位于墓主画像下方两侧;②佛教护法及供具的出现。沙岭北魏壁画墓中墓主所居坐的建筑物上出现了金翅鸟的形象。智家堡石椁壁画墓中墓主居坐的帷帐帐杆上出现了龙的形象。金翅鸟、龙均是佛教护法,在云冈石窟中也常出现在龛楣两侧或是作为建筑的顶部装饰,彰显出护法的意义。沙岭北魏壁画墓中还出现了摩尼宝珠,将摩尼宝珠消灾、吉祥的寓意赋予墓主;③佛教纹饰的出现。智家堡石椁壁画墓中出现了忍冬纹、莲蕾,这两种花纹是石窟、寺庙中常见的花纹;④人物的布局安排。宁夏固原北魏墓中,墓主画像下方的左右两侧各有一位菩萨,这种组合与一佛二菩萨的组合很相似,似是对墓主人的护佑。沙岭北魏壁画墓墓主像的左右两侧侍从均面向墓主,呈礼拜状,智家堡石椁壁画墓中墓主画像两侧的侍者均手持莲蕾面向墓主人呈供养状,这种布局均与供养菩萨或供养天人礼拜佛陀的布局十分相似。

三、北魏平城时期维摩信仰的表达

(一)构图内容表达

从壁画墓主人像的构图及布局来看,沙岭壁画墓墓主人像与云冈石窟第6 窟表现《维摩诘经》的图像较为相似,具体表现为:①主人公所在的建筑样式。云冈石窟第6 窟窟门上方关于《维摩诘经》的雕刻,释迦牟尼、文殊菩萨、维摩诘均位于庑殿顶的宫殿之中,宫殿顶部装饰金翅鸟,鸱尾为月牙状。沙岭壁画墓墓主人夫妇也位于庑殿顶的建筑物中,顶部装饰金翅鸟,鸱尾上翘为月牙状;②主人公的坐具。第6 窟中的维摩诘与文殊菩萨均坐于有三角背屏的榻上。而沙岭壁画墓中的墓主人夫妇也坐于具有背屏的榻上;③手执物。云冈石窟中维摩诘一般手执麈尾,麈尾逐渐成为维摩诘表现智慧的象征物。而手执麈尾,倚榻而坐的形象也成为云冈石窟中维摩诘固定的表现形式。沙岭壁画墓中墓主人夫妇均手执麈尾,他们的形象是对墓主夫妇现实形象的再现,虽与维摩诘形象差异较大,但却均手握麈尾,这应是对维摩信仰文化崇尚的表现;④主要人物周围的布局。第6 窟中维摩诘与文殊菩萨的周围雕刻有大小不一的供养天人,他们位于建筑的周围及背屏的后部,双手合十,虔诚礼拜,十分恭敬。沙岭壁画墓墓主人像周围也绘有侍者,他们也呈供养状。

从壁画内容看,该墓反映的文化信仰有两方面:①对玄学文化的继承。北魏建国者虽为鲜卑族,但在发展过程中逐步接受汉文化,玄学作为魏晋时期汉文化的主流,也逐渐被拓跋鲜卑所接受;②对佛教文化的接受。北魏太武帝拓跋焘初即位时,“亦遵太祖、太宗之业,每引高德沙门,与共谈论。”[12](卷114《释老志》,P3032)此时佛教已初具规模,因此在沙岭北魏壁画墓中佛教文化因素初露端倪也属常理。在佛教迅速发展的社会背景下,佛教逐渐代替玄学变为主流文化,那么与玄学核心思想最为相似的《维摩诘经》也就成为当时最容易被接受的文化之一。沙岭壁画墓中在屋形的建筑内墓主夫妇并坐于榻上,男、女墓主人均手执代表魏晋清谈名士的麈尾,神态自若,两侧侍从均谦恭礼拜,这不仅是玄学风韵的再现,也是对当时维摩信仰流行之风的反映。

(二)生死观表达

壁画中所表现的生死观也是对墓主维摩信仰的反映。在沙岭北魏壁画墓中并没有出现汉代传统的升仙图,仅在墓室的北壁绘有神兽(图13),甬道顶部绘有伏羲、女娲图(图14),甬道两侧的武士旁边还绘有人面龙身的形象(图15),以表现汉代的升仙思想,但这些零星的图像不成体系,仅算是汉代升仙文化的残存。同时在这些表示升仙的图像中夹杂着佛教的文化元素:在伏羲女娲的头部中间绘有佛教的供具摩尼宝珠,这反映出此时佛教文化与传统升仙文化的融合,而佛教文化的融入也反映了墓主生前及其亲属的生死观,即希望死后去往西方极乐世界,跳出轮回,修得正果。

图13 神兽[7]

图14 伏羲、女娲图[7]

图15 武士及人头龙身的形象[7]

宁夏固原北魏壁画墓的年代为484年左右,墓葬中不仅包含佛教文化因素,同时墓主像的画面布局也与云冈石窟中《维摩诘经》的雕刻十分相似。

通过对比可以发现:①画面布局的相似性。画面中,在建筑物内墓主人斜坐于榻上,右手执麈尾,脸部偏向右侧,墓主周围有男女侍者。此布局与云冈石窟中《维摩诘经》雕刻的画面布局均非常一致;②人物姿态的相似性。墓主斜身坐于榻上,手执麈尾,面部偏向右侧,与石窟中维摩诘的姿态十分相似;③人物服饰、坐具的相似性。墓主人身着夹领小袖袍衫,坐具为带背屏的座榻,这均与云冈石窟中表现《维摩诘经》内容的雕刻中维摩诘的衣着、坐具是一致的。

该墓葬中所表现出的生死观也是维摩信仰的侧面反映。在棺盖正中从顶端至棺尾绘有宽7-9cm 的S 形,S 形中绘满螺旋形水波纹及涡纹,其中绘有白鹅、鸭、鱼等图案,以象征天河。棺盖顶端,天河的两侧左右对称绘有两座屋宇,屋顶上有两鸱尾,檐下有一斗三升、人字形拱。左侧屋宇内绘东王父①屋宇外有榜题,内容为东王父。、右侧屋宇内应为西王母(图16)。[10]这组典型的升仙图是对汉代升仙文化的继承,然而在木棺前档处墓主人像下方的左右两侧却绘有供养菩萨,由此可知一方面此时的墓葬继承了汉代的升仙文化,另一方面又将此时盛行的佛教思想融于其中,但由于两位供养菩萨位于墓主的两侧,表明墓主生前应更希望死后能够如《维摩诘经·佛道品》中所提到的那样:断绝病患,获得永生。同时在表现东王父、西王母的画面中,屋宇代表着天宫。天宫的建筑形式与墓主所在屋宇的建筑样式是一致的,墓主两侧绘制的供养菩萨也暗示着墓主死后已往生极乐、修成正果。

图16 绘于棺盖正中的东王公、西王母的图像[10]

智家堡石椁壁画墓的时代据专家分析应为484-489年,墓主像也与云冈石窟表现《维摩诘经》的雕刻非常相似:①画面的布局。壁画墓中帷帐之内墓主夫妇并坐于榻上,左右两侧及围屏后均有男女侍者。画面中墓主夫妇像的布局与石窟中第6 窟南壁门楣处表现《维摩诘经》雕刻的画面十分相似;②人物的姿态及手执物。壁画中男主人手执麈尾,女主人双手拢于袖中置于胸前,对比石窟中表现《维摩诘经》的画面可见,墓主夫妇与维摩、文殊的姿态及手执物几乎一致;③坐具。墓主夫妇所坐坐具的样式与石窟雕刻中维摩诘及文殊菩萨所坐的坐具是一致的,均为有围屏的榻座。

智家堡石椁壁画墓中,墓主画像东西两壁侍从手持莲花面向墓主呈供养状的图像,更表明墓主生前对于佛教文化的倾向性。跳出六道,修成正果的生死观与《维摩诘经》中所讲演的内容达到了契合。

除此之外,北魏平城时期壁画墓中的维摩信仰还通过墓主像画面的内容、形式以及壁画所反映的生死观来表现。早在东汉时期壁画墓中就已出现墓主像,但至北魏平城时期墓主像已发生了较为明显的变化。位置:该时期墓主画像的位置已由东汉末期、魏晋十六国时期位置的不确定,变为基本位于墓室的主要位置。如东汉末的河北安平逯家庄壁画墓墓主像位于中右侧室[6]、王家村晋代壁画墓墓主宴饮图位于右小室的正壁[13],而沙岭北魏壁画墓墓主像②沙岭北魏壁画墓墓主像位于墓室东壁。、智家堡石椁壁画墓墓主像③智家堡石椁壁画墓墓主像位于石椁北壁。、宁夏固原北魏墓墓主像④宁夏固原北魏墓墓主像位于木棺前档处。均位于墓室或棺椁的正壁。内容:①由初期执麈尾人物的不固定变为由墓主人手执;②墓主画像由最初以表现宴饮娱乐场景为主变为表现墓主本身。由此可见东汉时期壁画墓中墓主像不在墓室的主要位置,整个墓室的壁画重在表现墓主生前的生活场景,而不主要突出墓主本人。北魏平城时期壁画墓墓主像一般位于整个墓室的核心位置,同时宴饮的场景与墓主像分离,墓主本人成为主要表现的对象,这种变化正是从物质到精神的转变,反映了此时墓主像重在表现墓主精神世界及文化追求的倾向。

由于墓主文化信仰发生了变化,其生死观也发生了改变。在《春秋左传》中就有关于我国古代早期生死观的记载:“人生始化曰魂,既生魄,阳曰魂。用物精多,则魂魄强,是以有精爽,至于神明。”[14](卷44,P763-764)既然人死后仅是肉体的消亡,魂魄仍然以其他形式存在,因此中国古代早期对于丧葬之礼极为重视,“丧礼者,以生者饰死者,大象其生,以送其死,事死如生,事亡如存。”[15](第2册,P243)汉代不仅厚葬之风盛行,且在墓葬中多有升仙图出现,表达了古人对生命形式转化的希望。但汉代升仙的文化信仰较为复杂,不仅有道教的长生信仰,同时还包括汉代的神仙思想。北魏平城时期壁画墓中升仙文化表现较少,甚至没有,反而在墓葬中出现了佛教文化元素。汉代的升仙文化与佛教对于人的生死观具有相似性,都认为人的死亡不是生命的终结,而是以另一种形式存在,但升仙文化追求的是永生和成仙,而佛教文化追求的却是往生修正果。

(三)佛教经典表达

通过对北魏平城时期社会、文化背景以及《维摩诘经》的分析,可知在佛教繁荣发展、佛教般若学与玄学的密切联系以及《维摩诘经》中宣导佛教净土思想的文化背景下,《维摩诘经》成为当时贵族、民间百姓的主流信仰。维摩信仰成为当时的主流信仰还与《维摩诘经》宣扬的佛教义理有着密切的关系。在《维摩诘经·佛道品》中文殊师利问维摩诘言:“菩萨云:‘何通达佛道?’维摩诘言:‘若菩萨行于非道,是为通达佛道。’又问:‘云何菩萨行于非道?’答曰:‘若菩萨行五无间,而无恼恚;至于地狱,无诸罪垢;至于畜生,无有无明憍慢等过;至于饿鬼,而具足功德;行色无色界道,不以为胜……示入老病,而永断病根,超越死畏;示有资生,而恒观无常,实无所贪;示有妻妾采女,而常远离五欲淤泥;现于讷钝,而成就辩才,总持无失;示入邪济,而以正济,度诸众生;现遍入诸道,而断其因缘;现于涅槃,而不断生死。文殊师利!菩萨能如是行于非道,是为通达佛道。’”[16](第14册,P474-476)在《维摩诘经·法供养品》中佛告天帝:“当知是善男子,善女人,闻是不可思议解脱经典,信解受持,读诵修行,福多于彼。所以者何?诸佛菩提,皆从此生;菩提之相,不可限量,以是因缘福不可量。”[16](第14册,P474-476)可见维摩信仰不仅可以使信徒通达佛道,永断病根,超越生死,同时还可福祉无边。在此文化的影响下,该时期的壁画墓也表现出较为明显的维摩信仰倾向。墓主生前对维摩信仰的推崇表达了他们希望自身可以成为既通晓佛法、度化众生,又能享受奢华生活的在家居士。同时在其死后,墓主画像的布局与石窟中表现维摩诘经图像的相似性,更将其对维摩信仰的精神追求表现的淋漓尽致,同时也是其生死观的反映,希望自己在死后能够跳出六道,摆脱病困,得到永生,通达佛道。

由此可知云冈石窟中关于《维摩诘经》的图像,最初受到东汉晚期壁画墓墓主人执麈凭几墓主人像图像形式的影响而形成,其原因应是《维摩诘经》中佛理与玄学的相似性,之后《维摩诘经》图像的构成逐渐成为一种模式,与北魏平城时期壁画墓中的墓主像在文化上产生紧密的联系。随着北魏平城时代佛教的快速发展,该时期维摩信仰的风靡,以及玄学的逐渐衰落,该时期壁画墓中墓主人手执麈尾的形象应更倾向于表达对维摩信仰的表达。

结语

维摩信仰随着佛教东传传入北魏平城,由于《维摩诘经》中所呈现的维摩诘居士的形象与北魏统治者及贵族的心理需求达到了契合,因此《维摩诘经》受到了当时上层社会的推崇,维摩信仰逐渐成为当时的主流文化。主流文化对社会的影响力,也促使当时的石窟及墓葬中呈现出主流文化的元素。维摩信仰在北魏孝文帝时达到高峰,善于讲论《维摩诘经》的僧人及官吏均会受到统治者及佛教信徒的礼敬。孝文帝时,北朝的维摩信仰与汉文化相融合,逐渐呈现出神通和义学兼具的特征。

随着孝文帝迁都洛阳,维摩信仰也传入了洛阳。据《魏书》记载:永平二年(509 年)十一月,宣武帝为诸僧、大臣讲演《维摩诘经》。孝文帝所赞赏的名臣崔光也“崇信佛法,礼拜读诵……每为沙门朝贵请讲维摩、十地经,听者常数百人,即为二经义疏三十余卷。”[12](卷67《崔光传》,P1499)可见维摩信仰在当时社会的风靡之势,这一文化也反映在当时的石窟之中,在龙门石窟中现存有关《维摩诘经》的雕刻就有129处。

随着佛教与汉文化的不断融合,维摩诘的图像表现不仅衣着更加汉化,而且手中所执麈尾也变为拂尘。同时《维摩诘经》中的《文殊师利问疾品》也逐渐成为北朝石窟及造像碑主要表现的主题。南北朝之后,士大夫阶层出现,由于其政治命运的起伏不定,维摩诘的生活方式及精神世界也成为他们追求的理想目标,此时的维摩信仰不仅影响着士大夫阶层的人生态度,更是对此时的文学和绘画产生了深远的影响。