基于核心素养的“单元拓展实践作业”探究

安徽师范大学附属小学/葛 斐

《义务教育数学课程标准(2022 年版)》指出,核心素养具有整体性、一致性和阶段性,在小学阶段侧重对经验的感悟[1]。在开展“双减”的同时,如何才能有效地培养学生的核心素养?让孩子们走出无趣的概念、刻板的公式、枯燥的计算等所带来的传统体验,转而体会数学的乐趣、感受数学的魅力……笔者认为设计具有探究性、可操作性的数学作业,是关键要素。

教科书中的练习已经为教师日常实施教学活动提供了丰富的习题资源,笔者和团队老师们对“单元拓展实践作业”的设计也是在此基础上对教材内容进行的补充,避免了机械重复地训练,激发学生大胆运用数学的眼光观察、运用数学的思维思考、运用数学的语言表达。考虑以“单元”为载体的综合实践类作业模式,源于著名的哲学命题“整体大于部分之和”,亚里士多德在阐述“整体与部分的关系”时提出:“当部分以有序、合理的结构形成整体时,整体的功能大于各部分功能之和。”[2]因此,应在单元学习之后设计“单元拓展实践作业”,立足课本视角的同时聚焦核心素养,以单元拓展练习为抓手,对课时作业中的知识点进行统整、关联、递进,驱动孩子随着单元课时的推进经历“感知—迁移—应用”的学习过程。

“单元拓展实践作业”基于并指向单元目标,纵向以单元基础知识为主线,各个“单元”之间可渗透“迁移”思想,基于学科的同时也可跨学科设计;“拓展实践”则是对基础知识的延伸与升华,横向以提高实践能力、锤炼思维品质、增强文化意识为主旨,引导学生深度学习,经历“专家思维”的过程。“综合运用”“延伸阅读”“实践活动”三大板块的设计依据课程标准,基于学情,将知识系统化呈现,体现学生整合并运用知识解决真实情境下实际问题的能力,从而在实现“整体大于部分之和”的同时发展学生的核心素养。

一、“综合运用”——拓展中增强学力

一般学生通过课本和课后练习对基础知识有了一定的理解与应用能力,“综合运用”是学生整合知识独立运用的初步实践,也是教师掌握和了解学情的重要载体。笔者和团队老师们整合单元知识及前后关联,以保证整体性和尊重差异性为原则把“综合运用”部分设计成难度有梯度的三道题,兼顾题型的丰富性,让孩子们在生活化、沉浸式的体验中经历真实运用知识解决问题的过程。例如,一年级上册第六单元“11—20 各数的认识”,笔者设计了这样的三道题:

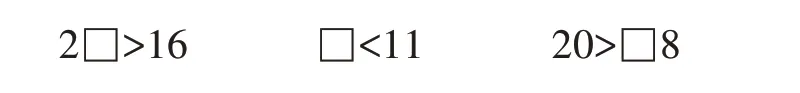

1.推理小能手

□里可以填哪些数?想一想、说一说你是怎么找出这些数的。

第1 题对于知识的运用并不只局限于20 以内数的认识,在找合适数的过程中综合考查了学生对于20 以内数的认识、数的大小比较、两位数最高位不能放0 等知识的应用,鼓励学生通过自主探究比较填数之后比较数的大小的方法,感受比较的策略。可能一年级的小朋友不一定能都找对、找全,但大胆尝试去找、去说是孩子通过大脑建构、运用语言表达将知识内化后对外展示的过程。设计“想一想、说一说”旨在从自主发展的角度出发,着眼于核心素养,将学习过程通过观察、思考、创造等综合运用加以展示,在巩固理解知识的同时自我赋能,进行多元化展示。

2.小小发现者

一共有20张卡片,按规律排列如下图所示:

“探究”在第7 版《现代汉语词典》中的定义为“探索研究、探寻追究”。第2 题在认识11—20 各数的基础上融合了找规律的知识,需要学生观察、抽象出卡片排列规律,再运用所学知识解决问题。

探究的过程对学生综合运用能力要求更高,需要从多方面、多维度考虑,小朋友可以实际摆一摆、画一画,在实操的过程中数一数,既锻炼了数感,也培养了推理意识。小学生在主动参与探究活动的过程中将学习的新知识融入到已有的认知体系中,尝试解决新的问题,既拓展了知识范围又提升了学习能力,调动多种感官探索、发现及解决问题,在实践过程中感知自身能力并形成新的能力。

3.排队做游戏

小朋友排队做游戏,从前往后数小明排第5,从后往前数小明排第4,小明的左边有5 人,右边有4人,做游戏的小朋友一共有几人?请你试着画一画、数一数。也可以邀请小伙伴试一试,再说一说你的想法。

蒙台梭利说过:“最好的学习方法是让儿童聚精会神的学习方法。”第3 题考查了学生对于基数、序数概念的理解,行、列交点的处理,是在课本例题原型上进行了拓展,掌握程度不同的小朋友可借助还原情境、实物操作、画图演示、列式解答等不同的方法尝试解决问题。教师提供丰富的、开放的资源情境,让不同程度的孩子在体验式参与过程中用自己喜欢的方式解决问题,在合作完成的过程中学会交流、互动、表达,题目的综合性、实践性、趣味性让孩子在愉悦的学习氛围中锻炼数学思维、培养模型意识。

“综合运用”部分的设计突出运用知识解决问题的能力,凸显方法的拓展与探究,实现“单元”整体效应,让学生的思维动起来,以促进知识向纵深发展。它不仅增强了学生的学习能力,亦彰显了个性,增效孩子“学”的过程,提高孩子“学”的品质。

二、“延伸阅读”——阅读中感悟内涵

“数学每前进一步,都伴随着人类文明的一次进步。”了解数学历史,感悟数学文化、发现数学内涵是设计“延伸阅读”的初衷,让孩子们在课本之外感受丰富多彩的数学世界。

针对一年级上册每个单元的学习,“延伸阅读”这部分内容分别准备了:“数字从哪儿来”“指南针的演变”“加减符号的来历”“美丽的立体图形”“算筹的认识”“数的演变”“‘悬梁刺股’的故事”“数字有什么用”等八篇阅读内容。例如,“数字从哪儿来”是准备课单元的内容,考虑小朋友们刚转换角色成为小学生,教师没有采用文字阅读的方式,而是给出了相关视频链接,观看视频后鼓励孩子们尝试自己查阅资料,去发现和数字有关的内容,用自己喜欢的方式和身边的人分享。又如“位置”这一单元设置关于指南针和儿歌的介绍,不仅延伸了生活中的方向(方向除了上下左右,还有东南西北),为后续的学习做了铺垫,还认识了新的可以辨别方向的工具,感受了数学在生活中的应用。考虑一年级的小朋友识字量有限,“延伸阅读”的文字内容均配上了相应的拼音,方便孩子自主阅读,符合一年级学生的认知特点。

“延伸阅读”的设计在彰显数学思想方法的同时,也让孩子们在文字中感受数学魅力,提高学习兴趣。通过阅读,潜移默化地将数学思维的种子悄悄埋进孩子们的心中,使其在不断思考的过程中生根发芽。

三、“实践活动”——实践中提升素养

陶行知先生提出“行是知之始,知是行之成”。可见实践对于学习的重要意义,数学“实践活动”以知识为支点,以生活为背景,搭建浸入式学习平台,学生在真实情境下获得活动体验,激发学习潜能,从而实现“实践出真知”。

例如,“6—10 的认识和加减法”单元中,老师设计了“剪丝带”的实践活动:

剪丝带

芳芳想用家里的长丝带做蝴蝶结,丝带太长了,她打算把丝带剪短。

(1)如果芳芳把丝带剪成同样长的2 段,需要剪( )次。

(2)如果芳芳把丝带剪成同样长的4 段,需要剪( )次。

(3)如果芳芳把丝带剪成同样长的6 段,需要剪( )次。

(建议:可以先用长纸条、毛线等来代替丝带,剪一剪,也可以先画一画,然后再填空。)

你发现段数与次数之间的关系了吗?

学生首先得动手实践,思考怎样将丝带平均分才能符合要求,也就是需要对折几次。接着在剪的过程中感知段数和剪的次数间的关系。虽然知识点涉及五年级的植树问题,但是对于一年级的小朋友来说在实操中不难发现其中的规律。这样的活动设计让孩子在边玩边学中培养推理意识和模型意识,初步建立数学模型,既注重数学概念的判断、推理,也关注儿童情感的体验、领悟。

再如“20 以内的加减法”单元中,老师设计了“绘本制作”项目:

绘本制作

制作建议:

1.小朋友们,生活中有很多情况都会用到加法和减法,你们可以结合生活中发生的趣事,再发挥自己的想象力,用上这个单元所学的知识,编一个有趣的数字故事吗?

2.再准备几张活页纸和几支水彩笔。给这个故事配上好看的图片,涂上喜欢的颜色,这就是一本简单的绘本啦。

3.最后画上漂亮的封面,再给你的绘本取个好听的名字。请爸爸妈妈帮你装订成册,一本精美的绘本就诞生啦。

制作好的绘本可以和同学互相分享哦!

让一年级的小朋友化身小老师,用学过的知识编故事,再次经历“凑十法”“原来有多少”等问题的思考过程。作为一年级上册的最后一个单元,以学科整合的方式引导学生整理复习,使其不仅知其然,更能知其所以然,在巩固复习的同时培养良好的学习习惯,锻炼综合实践能力的同时培养创新意识。孩子们在创造的过程中发挥想象,抒发情感,真正达到寓教于乐的目的。

雅思贝尔斯说:“教育的本质意味着:一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”常规作业通常侧重知识反馈,技能练习,“单元拓展实践作业”中“实践活动”的设计形式多样,无论是游戏活动,还是实验探究,或是资料查阅,都需要学生在课本之外或亲身参与,或尝试操作,或动手创作……孩子们在实践过程中可能会经历失败的懊恼,也可能会收获成功的喜悦。但无论怎样,这些经历都是宝贵的,能让数学在他们心目中的魅力变得更多彩。

笔者探究的“单元拓展实践作业”以“单元”为单位,旨在在掌握基础知识之余培养学生应用能力和抽象思维;在突破重、难点之余发展学生推理能力和发散思维;在感受数学魅力之余提高学生合作能力和创新思维。从整体教学角度出发,可延展服务于教学各个阶段,作为课前前置作业可了解学生起点,激活已有知识;作为课堂作业可构建前后联系,激发学习兴趣;作为课后作业可形成实践操作,激励深度学习。孩子们在这个过程中树立学习数学的信心,在巩固所学、融入新知的过程中形成培养核心素养的良性学习状态。