《新华日报》的抗战图像动员

王 萍

开展普遍和深入的群众动员,建立抗日民族统一战线,形成全民族团结抗战的局面,是中国人民取得抗日战争胜利的重要原因。这一过程中,作为中国共产党在国民党统治中心主办的第一张全国性机关报,《新华日报》全面宣传中国共产党的抗战主张,展示了中国共产党领导的人民军队的抗战战绩和抗日民主根据地的精神风貌,成为中国共产党在国民党统治区动员和组织群众的舆论工具。通过其高效的视觉宣传形成强大的图像动员力,《新华日报》不断为团结抗日鼓与呼,为发展人民抗战力量,扩大中国共产党的政治影响,建立和维护抗日民族统一战线,争取中华民族抗日战争的胜利,发挥了巨大作用。

一、开展图像抗日动员的背景

全面抗战爆发后,国民政府之所以在抗战正面战场节节败退,与其执行片面抗战路线,未曾普遍、深入地发动民众密切相关。正如毛泽东1938年在《论持久战》所言:“如此伟大的民族革命战争,没有普遍和深入的政治动员,是不能胜利的。”[1]若通过广泛、深入的动员,讲清楚抗战的目的和意义,军队和人民就能深刻认识到他们是在为争取自身的利益,为保卫祖国而进行神圣的斗争,就可以迸发出无穷无尽的力量,才有可能取得战争的最后胜利。痛定思痛,“如何发动群众”成为举国关注的问题。显然,只有采取民众喜闻乐见的形式才易见成效。由此,抗日救亡相关的绘画、话剧、电影、歌曲成为军民日常生活的一部分。

诸多艺术品类中,绘画作品能瞬间直抵人心,在抗战宣传中发挥了独特的作用。漫画大师丰子恺说:“漫画是笔杆抗战的先锋……百篇文章不及一幅漫画。”[2]新闻学家戈公振在《中国报学史》也提到:“文义有深浅,而图画则尽人可阅;纪事有真伪,而图画则赤裸裸表出……虽村夫稚子,亦能引其兴趣而加以粗浅之品评。”[3]因此,在当时抗战文化中心的武汉,各闹市街口及车站码头等地随处可见宣传抗战的壁画、布画等宣传画,还出现一批刊载主旨为抗战救亡的画刊和画报,如《抗战漫画》《战斗画报》等,一些综合性期刊也纷纷开辟美术专栏、刊载图像作品。

为取得全国性的舆论阵地、领导建立抗日统一战线,毛泽东把在国民党统治区创办党报党刊作为紧迫任务[4]。

1937年7月,国共南京谈判上确定了相关方案。1938年1月11日,作为抗战时期和解放战争时期中国共产党在国统区唯一公开出版发行的机关报,《新华日报》在武汉创刊,这是中国共产党在民主革命时期发行时间最长、发行量最大、影响最广的一份报纸。武汉沦陷后,报社迁至重庆继续出版,在以周恩来为首的中共中央南方局的领导下,《新华日报》践行《发刊词》中的“尽其所能为巩固与扩大抗日民族统一战线而效力”的主张,广泛深入地向群众宣传抗战,积极加强与最广大人民的联系,以群众所能接受的、乐于见到的方式进行宣传,不断扩大抗战宣传的影响。当时,图像作品在抗战动员应用中已蔚然成风,加上漫画、木刻又制作迅捷,能高度契合报纸对及时性、现场感的要求,无论是作为独立刊发的艺术作品,还是作为言论、文章的配图,既可加深读者对文章的理解,又可活跃版面。故自创刊起,《新华日报》就广泛刊载抗日主题的图像作品,为读者带来良好的阅读体验,为报纸铸就优异的动员效果。

二、图像动员的主要形式

在抗战期间的国统区,木刻与漫画是在美术领域内发展得最快、最为普及、最能紧扣时代脉搏的门类。就《新华日报》而言,所刊载的图像形式主要有新闻漫画、新兴木刻、纪实摄影三种。其中,漫画数量较多,木刻最具时代特色,摄影作品则在报纸欲表示或强调事件客观真实存在时使用。而在意欲表明报纸强烈的政治立场或以形象方式表达抽象内容时,一般使用前两种形式。

(一)新闻漫画

作为独立画种,漫画在清末的出现、流行与报刊业发展有着密切关系。这一时期人们将报刊上出现的一些报道、评论社会时事的诙谐绘画称为时画、讽刺画,这实际上就是新闻漫画。国家危亡一线之际,新闻漫画围绕新近发生的政治、社会大事,运用幽默、夸张或者纪实的艺术手法来传播新闻,高效迅捷,因而受到广泛重视和欢迎,成为教育民众的有力武器。《新华日报》自创刊时就在头版报眼处安排图像,一般依据当天报纸的社论精神或重大新闻事件构思创作绘制新闻漫画,有时以文字来辅助说明主题并表明报纸立场,偶尔第四版也会安排漫画。报纸所刊载的漫画线条流畅,形象夸张,时庄时谐,讥讽时入木三分,分析时事时又鞭辟入里,具有上佳的动员力和艺术水平。

(二)新兴木刻

新兴木刻是由鲁迅先生在20世纪二三十年代倡导发展而来的,作品黑白分明、单纯简洁,具有强烈的视觉冲击力。新兴木刻从诞生开始就作为共产党最革命“宣传武器”而存在。全面抗战爆发后,新兴木刻宣传侧重点由阶级对抗转换到民族救亡,获得了更为广泛的认同,成为抗战艺术的旗帜。在战时物资缺乏的条件下,报社制金属版不易,而木刻制作简便、材料易得、易于传播、可直接上机印刷的优势,使其成长为最具时代特色的美术类型,为出版界广泛应用。《新华日报》刊载的木刻作品有报眼画,也有副刊配图。除各种主题木刻外,《新华日报》还有大量领导人文章标题、地图、广告及补白图案等均由木刻制成。此外,“团结”“新华副刊”等专页的栏头均由设计者结合美术字造型绘图,再请木刻工人制版,为报纸增色不少,一时使《新华副刊》成为在国民党统治区各报中最受群众称道和赞赏的一种[5]。

(三)纪实摄影

纪实摄影贵在能够将一定时空中的瞬间作真实客观的记录。一般情况下,《新华日报》刊载照片为的是佐证新闻事件或某一观点的真实性和客观性。例如,创刊号二版登载全民通讯社记者拍摄的“《新华日报》编辑部招待各界人士”的大合影,表明报纸创刊时的受欢迎程度。在武汉期间,《新华日报》经常用新闻图片来宣传中国共产党的抗日民族统一战线政策和抗日主张,报道八路军、新四军抗日战况以及各战场友军作战的情况。

在报纸的一些重要的历史事件或节假日特刊里,漫画、木刻、摄影这三种图像类型便会联袂出战、相辅相成,产生了丰富多样的图像动员效果。可以说,正是这三种艺术形式撬动了《新华日报》的抗日图像动员工作。

三、图像动员的主要内容

在抗日烽火中诞生,“团结抗战”是《新华日报》的中心主题。其发刊词声明,“本报愿在争取民族生存独立的伟大斗争中作一个鼓励前进的号角”“本报愿为前方将士在浴血的苦斗中,一切可歌可泣的伟大史迹之忠实的报道者记载者;本报愿为一切受残暴的日寇蹂躏的同胞之痛苦的呼吁者描述者;本报愿为后方民众支持抗战参加抗战之鼓动者倡导者”。这些愿望成为日后《新华日报》宣传抗战的行动指南,也是报纸图像动员的主要内容。

(一)揭露日军暴行,呼吁建立巩固抗日民族统一战线

七七事变后,民族危机不断加深,抗战动员的当务之急是以文字、图像揭露日军暴行,使民众将个人命运与国家存亡联系起来,继而投身于民族救亡的伟大事业之中。《新华日报》深入揭露日军罪行,全面反映日军铁蹄下中华大地满目疮痍、生灵涂炭的惨状,极大地激发了中华民族同仇敌忾的英勇斗志。《新华日报》陆续刊登日寇轰炸武汉、广州、重庆等城市的照片,残垣断壁中,难民流离失所、困苦难堪。1938年上半年,在头版报眼处刊载了部分中国抗敌漫画展览会参展作品,包括张乐平创作的《日寇在南京杀人比赛》《敌军在华之暴行》、叶浅予创作的《敌军在华之奸淫杀戮》(见图1)等,以写实手法展现了南京大屠杀的惨烈场景。这些作品激发民众的强烈爱国激情和抗敌热情,同时也成为揭露抗日战争中日本侵略罪行的有力证据,为中国赢得更多舆论支持和政治声援。

图1 叶浅予

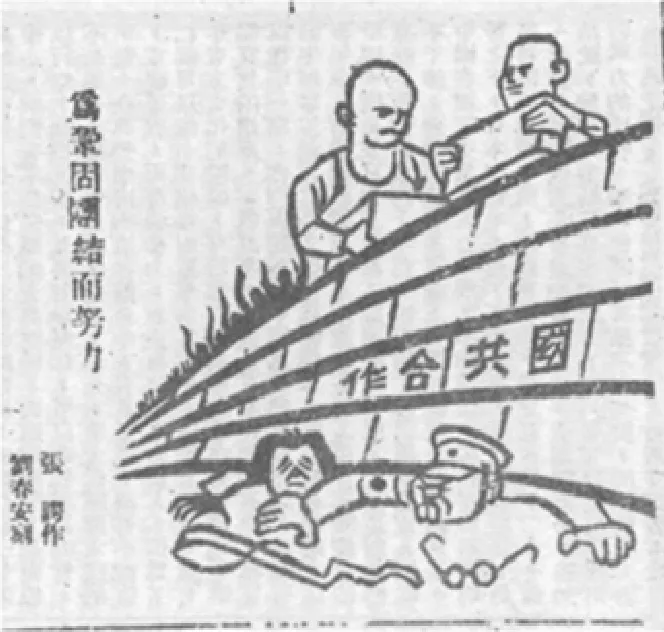

抗战是全民族的事业,非动员全体民众不能取得胜利。加强中华民族的大团结,建立起牢不可破的抗日民族统一战线是赢得这场战争的关键。《新华日报》的创刊号上,不仅通过《发刊词》等一系列文章来宣传抗日民族统一战线,还通过图像方式来热烈烘托。报头右侧是胡考绘制的《巩固团结抗战到底》(见图2),数名青年簇拥着一名振臂高呼的军人,仿佛在呼号“中华民族团结起来,抗战到底!”1939年7月7日的《新华日报》称赞七七事变后形成的抗日民族统一战线,刊载了新闻漫画《为巩固团结而努力》(见图3):狼狈的日军侵略者及其走狗被狠狠地压在由中华儿女同心协力筑成的城墙下,城墙砖上写有“国共合作”四个大字,直观形象地表明了以国共合作为基础的抗日民族统一战线是抗战胜利的根本保证。《新华日报》上围绕团结抗战创作的图像作品不胜枚举,这一主题在反复呼应、反复强调中不断得到强化。

图2 胡考

图3 张谔作 刘春安刻

(二)介绍抗日战况,树立共产党积极抗战正面形象

《新华日报》创办的目标之一就是翔实报道抗战消息。报纸坚持全面宣传各地救亡运动,无论是国民党军队还是共产党武装,只要是中国军队进行的抗日战争,《新华日报》都给予全面深入详细的报道。1938年1月13日的《新华日报》四版选登了首届“全国抗敌木刻画展览会”作品。其中,马达创作的《轰炸出云舰》(报纸刊载时名为《以轰炸还轰炸》),再现了1937年中国空军轰炸日军出云舰的场面;李桦创作的《旗手》描绘了国民党军队在旗手的带领下冲锋的场景。

《新华日报》作为共产党在国统区的“发声筒”,刊发大量根据地军民、八路军、新四军与日伪战斗的新闻通讯和消息。例如从1938年5月23日到25日,《新华日报》分三期连续刊登八路军副总司令彭德怀所著的《第二期抗战与我们的任务》,同时刊发彭德怀照片及《八路军克复阜平后当地民众重回家乡热烈欢迎之情形》等照片。1939年1月8日,《新华日报》又刊登《彭德怀将军讲华北抗战概况与今后形式估计》一文,并配照片《八路军作战之情形》……这些照片有力地驳斥了国民党对共产党武装“游而不击”的污蔑。共产党领导的人民武装利用敌人兵力不足、只能占领城市和交通线的弱点,在敌后广大的农村创建抗日根据地,发动人民战争,开辟敌后战场,有力配合国民党正面抗战。这部分内容“对广大关心抗战、团结、进步的人士具有吸引力”[6],吸引了大量青年加入抗日大潮中。据记载,经“十八集团军武汉办事处和《新华日报》介绍到延安和八路军、新四军工作的学生、青年达一万人以上”[7],大大充实了根据地力量。

(三)鼓励后方生产,保障前线物资供给

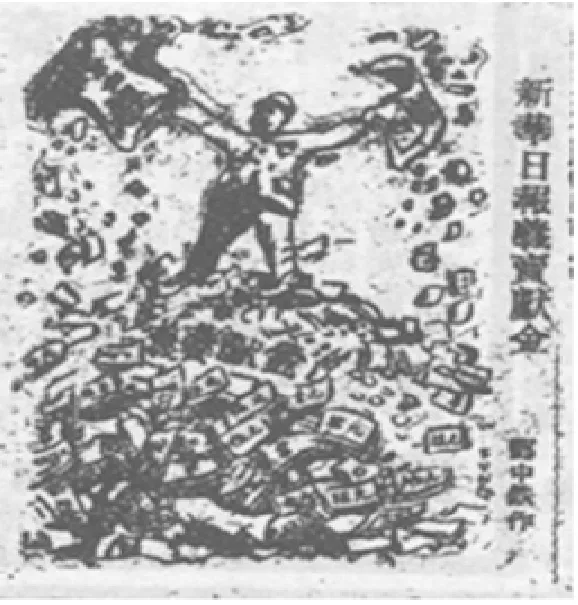

战争以经济实力为基础,为了保障抗战时期前线的粮食和日用品补给,《新华日报》参与和组织了许多大规模的支前物资劝募活动,并刊载相关通讯报道和图像作品。1938年12月16日的报眼处刊载铁耕作《全国民众,有钱出钱,有力出力,坚持抗战!》,为《新华日报》即将进行的义卖献金活动预热。18日义卖正式进行,取得巨大成效,义卖所得全部捐给政府。报纸接连两日宣传这一活动,并刊载酆中铁的漫画《〈新华日报〉义卖献金》(见图4)记录现场热烈的气氛。

图4 酆中铁

捐款只能缓解一时之急,为保障前线物资供给,鼓励后方生产才是长久之计,《新华日报》不断发出号召呼吁。1939年4月18日,张谔绘制的新闻漫画《扩大生产运动增强抗战力量》(见图5)刊于报眼处,画面一分为二,上半部分农民怀抱稻穗满满,下半部分士兵手握充裕武器奋勇杀敌。这种由画面切割产生的对应关系,很容易让观众将生产运动与抗战杀敌两者关联起来。

图5 张谔

《新华日报》还讴歌、宣传妇女在抗日战争及生产生活中的贡献。1938年3月8日国际妇女节,报纸刊发社论《“三八”国际妇女日与中国妇女》,胡考的新闻漫画《今年的“三八”——抗战中的妇女》(见图6)相配之,用白描方式绘出为抗战作出自身贡献的女性们。她们制作军衣军鞋、救护伤员、慰劳军属,甚至直接走上战场。1939年2月5日刊载的华山木刻作品《我种田地,你保家乡》,从女性视角出发,充满温情地表达对家乡和亲人的热爱、守护之心。这些作品具有较高的艺术水准和动人心魄的动员力量,鼓舞号召各阶层民众积极投身于抗日洪流中。

图6 胡考

(四)胸怀天下,坚定抗战必胜信念

中国人民率先反对法西斯侵略和进行民族解放斗争,赢得了世界爱好和平人民的同情。1938年6月14日,报眼漫画《用全力把日寇赶出去!》彰显了美国人蔼里斯的立场;6月15日所刊载苏联科克力里克希创作的《日本军人的宣传术》,则以拟人化的手法揭露耀武扬威、船坚炮利的日本军方宣传背后是负伤累累、勉强苦撑的士兵,表明日本法西斯已陷入外强中干、濒临破产的境遇。报纸刊载这些来自国际友人的反法西斯图像,给中华儿女带来精神慰藉和情感支持。

以世界视角,结合中共中央精神,《新华日报》更进一步以图像方式分析日本国情、阐释抗战战局、预言中国抗战必胜。比如,1938年3月5日刊载胡考的漫画《照这样还能维持多久呢?》,画面上一支近乎燃烧殆尽的蜡烛上写着“日本人力物力”六字,旁侧一日本军官作抓耳挠腮状,仿佛在思考问题的解决方案。很显然,漫画根据日本国土狭小、资源匮乏,难以长时间支撑大规模战争的客观事实绘制。又如1940年2月16日,刊载了张谔创作的漫画《神风之再临!》,日本人视为“拯救者”的神风被赋予新意义——随着世界反法西斯联盟的建立,世界范围内构建起了反日贸易屏障,画面上“抵制日货”“废止美日商约”“取消法日商务协定”“日印棉业谈判困难”等不利事件如狂风般席卷日本,令其承受不住,几乎倒地。

这些新闻漫画是创作者在客观、理性分析后,科学预判抗战必胜结果的反映。他们用艺术手段将纷繁复杂的现实,以夸张的手法、简练的线条形成意味丰富的画面,让民众一望而知,在莞尔一笑的同时,更加坚定了抗战必胜的信念,起到上佳的动员效果。

四、结语

硝烟散去,回望烽火岁月中的《新华日报》报纸,满载社论、新闻、图像的版面如同号角、明灯一般,指引民众齐心抗战、奋力前行。作为抗战时期中国共产党于国统区内唯一公开发行的大型机关报,《新华日报》以群众所能接受的、乐于见到的图像进行动员,充分调动了人民群众的抗战积极性,团结最广泛的力量,使积极抗战的思想得到广泛的传播,为建立起最广泛的抗日统一战线打下良好的基础。