虞集抄本《七发》手卷发覆

刘明

(中国社会科学院 文学研究所,北京 100732)

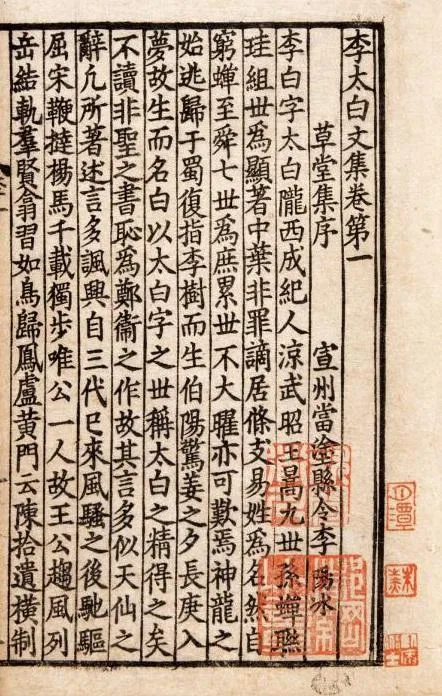

民国年间,罗振玉珂罗版宣纸影印《赵文敏公虞文靖公法书》一册,其中“虞文靖公法书”乃影印元人虞集所抄汉代枚乘的《七发》手卷(如图所示)。该手卷暂未检得历代书画簿目有著录,亦未知今流落何处,赖此影印本而窥其原貌。

《七发》最早载于《文选》卷三十四(据李善注本),虞集所抄《七发》与《文选》录本有同有异,疑并非抄自《文选》,而是另有文献来源。又该手卷藏弆罕秘,似鲜有道者,据所钤诸印可约略睹其流传踪迹。手卷正文共抄一百三十九行,行十八字,有栏格。卷端题“七发,汉枚叔著”,起“楚太子有疾”句,讫“霍然病已”句。卷末题“仙井虞集书”,卷尾又有至正四年(1344)张雨跋一则,跋末署“至正四年秋七月句曲道者张雨谨书”一行。全卷系小楷书抄写,参入行书笔意,遒劲有力,挥洒自如。虞集工书法,陶宗仪《书史会要》评云:“真、行、草、篆皆有法度,古隶为当代第一”。此件手卷虽非所称道的隶体书法,仍可据之窥见虞集出色的小楷书体风格。手卷的价值,主要体现在作为流传有绪的名家手迹的文物价值,以及辑补《七发》异文资料、印证枚乘集编本流传脉络的文献价值。

一、手卷的递藏过程

手卷所钤时间最早的一枚印章即抄者虞集之印,卷末“仙井虞集书”一行钤“虞集”一印。按虞集占籍江西崇仁,“仙井”乃其祖籍,即今四川仁寿一带。该手卷曾在至正四年由张丙经眼,并撰有题跋,据所云“今虞学士迺以晋书宋帋以录汉文”,推测手卷当即抄在是年,时虞集年七十三,乃其晚年。《七发》是枚乘创作的名篇,讲的是吴客去探望生病的楚太子,以两人的对答展开全文的情节。吴客相继提出听琴、饮食、车马、游观、田猎和观涛来启发楚太子,诱导他改变安逸享乐的生活方式,但均无法治疗太子的病根。最后吴客提出“论天下之精微,理万物之是非”的“要言妙道”,太子则“涊然汗出,霍然病已”。虞集在人生晚年抄写《七发》,或有一番寓意在内。

作跋者张丙署“句曲道者”,字伯雨,号句曲外史,又号贞居(据《南村辍耕录》)。何良俊《语林》载有张丙与虞集交往事迹,云:“张伯雨初谒虞先生,先生不与言儒者事,只问道家典故……交款甚密,与先生书必称弟子。”(参见卷九《文学第四》下篇)此可解手卷有张丙题跋之故。该跋全文云:“余生平诵古文,惟注意沈精于枚叔《七发》,尝评在司马长卿上。即贾长沙及班、杨辈,虽历代推文雄,亦未之或先也。然善书名家,未有录其文者。今虞学士迺以晋书宋帋以录汉文,遂令枚作如新,不觉叹赏。”虞集以晋人书体、宋代旧纸抄写《七发》,足见其郑重及宝爱之情。

手卷题端钤“良惠堂”长方印一枚,不详谁氏。据钤印,虞集之后,该手卷的第一位藏家是明代的何良俊,钤“清森阁书画印”一方。何良俊(1506—1573)字元朗,号柘湖居士,明代华亭(今属上海松江)人。嘉靖中以岁贡入国学,特授南京翰林院孔目,后弃官,卜居苏州,生平笃好藏书,尤喜书画鉴藏,撰有《语林》《四友斋丛说》等。“清森阁”即其书画藏弆之所,《何翰林集》卷二《春日思归》云:“吾有清森阁在海上,藏书四万卷,名画百签,古法帖彝鼎数十种。”何良俊评价《七发》诸作云:“自汉以后,诸人不复立言著书,但为文章,然必如枚叔《七发》、相如《封禅文》、东方朔《答客难》、扬雄《解嘲》《剧秦美新》、班固《典引》《答宾戏》、曹子建《七启》诸篇,闳深伟丽,方可谓之文章,至于后世碑传序记,乃史家之流别耳。”(《四友斋丛说》卷二十三《文》篇)遗憾的是,《四友斋丛说》卷二十七《书》篇论及历代书体及法书名迹,未提到虞集该手卷(或入藏在该篇创作之后)。

何良俊之后,该手卷辗转入朱之赤之手,钤有“休宁朱之赤珍藏图书”“月潭”(此两印见手卷卷端)、“朱印之赤”“卧庵所藏”(此两印见手卷卷尾)、“朱”(此印见手卷中)诸印。另钤“香草盦”一印,据其形制,似亦属朱氏钤印。朱之赤,生卒年不详,约生活在明末至清康熙年间,字守吾,号卧庵,原籍安徽休宁,侨寓苏州,生平喜鉴藏书画,撰有《卧庵藏书画目》。检《卧庵藏书画目》,亦未见著录该手卷,或入藏在书画目编定之后。国家图书馆藏宋蜀刻本《李太白文集》,亦有朱氏所钤藏印数方,与此手卷各印相比,惟“月潭”一印形制有异,即手卷所钤者为印文左右书写的方形印,而宋本所钤者则为印文上下书写的长方形印(如上图所示)。手卷从何良俊到朱之赤的收藏,表明它在明清时期的流转似未出苏州地区。

朱之赤之后,又藏于陈淮手中,钤有“陈氏”“药州”“陈淮审墨”“湖海楼书画印”诸印。陈淮(1731—1810)字望之,又字澄之,号药洲,陈维崧四弟陈宗石之孙,清代河南商丘人。乾隆十八年(1753)拔贡,捐赀候选知府,累官至贵州巡抚、江西巡抚,编校陈维崧《湖海楼全集》,《清史列传》卷二十七有传。陈淮本祖籍江苏宜兴,因其祖宗石入赘侯朝宗(方域)为婿,遂籍商丘。陈淮喜收藏,斋名湖海楼。手卷曾经程瑶田(1725—1814)经眼,钤有“程瑶田审定”一印,他初名易,字瑶田,又字易畴,徽州歙县人。乾隆三十五年(1770)举人,官太仓州学正,师事江永,专于经学与考订。手卷自陈氏流出,又辗转归顾文彬(1811—1889)所藏,钤有“顾子山祕匧印”一印。顾文彬字蔚如,号子山,晚号艮盦、过云楼主,清代江苏元和(今属苏州)人。平生酷爱收藏,精于鉴别书画,撰有《眉绿楼词》《过云楼书画记》等。检所撰《过云楼书画记》,亦未著录该手卷。顾文彬之后,又入张宝善之手,钤有“定甫审定”一印。张宝善(1856—1926)字定甫,南浔(今属浙江湖州)人。清附贡生,捐户部贵州司郎中衔,所藏书画名迹甚多。罗振玉是该手卷的最后一位藏者,钤其“雪堂珍秘”“罗振玉印”两印。梳理此手卷的收藏史,知其传承大致集中在江浙一带,各家书画藏目多未见有著录者,确属艺林藏迹罕秘者。罗振玉付之影印,遂使虞集《七发》书迹广泽学林,然时至今日,亦罕有着意者,今不揣冒昧略加抉微,以明手卷之故实。

二、手卷的文献价值

手卷与《文选》所载《七发》有差异,兹即以《文选》日本足利学校藏宋明州本(该本附有李善本校语,一并过录,以与同属“善本”系统的尤袤本相验证)和国家图书馆藏宋尤袤刻本(陈清华旧藏一部)为校本,勘校如下,异文(以下划线标识)主要包括三类情况。

其一,手卷与明州本同而与尤袤本异者。

(1)“四方和平”,尤袤本“方”作“宇”,明州本校语云“善本作‘宇’字”。

(2)“纷沌澹淡”,尤袤本“沌”作“屯”,明州本校语云“善本作‘屯’字”。按“屯”当为“沌”之讹。

(3)“皓齿蛾眉”,尤袤本“蛾”作“娥”。按“蛾眉”指女子美而长的眉毛,作“蛾”字是,或又别写作“娥眉”。

(4)“甘脆肥酉农”,尤袤本“酉农”作“脓”。按“脓”同“酉农”,浓烈的酒。

(5)“手足惰窳”,尤袤本“惰”作“堕”。按李善注引郭璞《方言注》云:“堕,懈堕也。”则“堕”同“惰”。

(7)“乃下置酒于娱怀之宫”,尤袤本“娱”作“虞”,明州本校语云“善本作‘虞’”。按两字相通,《文选·羽猎赋》:“弘仁惠之虞。”李善注云:“虞与娱,古字通。”

(8)“隍池纡曲”,尤袤本“隍”作“黄”。按李善注云:“黄当为湟。湟,城池也。”

(9)“旌旗偃蹇”,尤袤本“旌”作“旍”。按两字相通。

(10)“荄轸谷分”,尤袤本“轸”作“车尔”。按“车尔”同“轸”,李善注引许慎《淮南子注》云:“车尔,轸也。”

(11)“使之论天下精微”,尤袤本“精”作“释”,明州本校语云“善本作‘释’”。按“释”当为“精”之讹,李善注引《家语》云:“卜商好论精微,时人无以尚也。”

其二,手卷与尤袤本同而与明州本异者。

(1)“命曰蹷痿之机”,明州本“机”作“几”。按“机”通“几”,朱骏声《说文通训定声·履部》云:“机,假借为几。”

(2)“衣裳则杂遢曼煖”,明州本“衣裳”作“衣”,校语云“善本有‘裳’字”。

(3)“常无离侧”,明州本“常”作“尚”,校语云“善本作‘常’”。按“常”通“尚”,“常”有“尚”之义,如《管子·七臣七主》云:“耳常五声。”但此句“常”不能作“尚”义理解,李周翰注云:“常在左右”,作“常常”“经常”解。故依李善本作“常”为是。

(4)“使琴挚斫斩以为琹”,明州本“琴挚”作“班尔”,校语云“善本作‘琴挚’字”。

(5)“使师堂操畅,伯子牙为之歌”,明州本“畅”作“张”,“伯子牙”作“伯牙”,校语云“善本无‘张’字”“善本‘伯’下有‘子’字”。按“畅”为古代琴曲名,李善注云:“《琴道》曰:尧畅达,则兼善天下,无不通畅,故谓之《畅》。”尤袤《李善与五臣同异》称五臣本作“张”,吕向注云:“操张,张琴也。”据文意,应作“张”字为是,若作操《畅》,既有乐歌,何须再言伯牙为歌。

(6)“后类距虚”,明州本“距”作“駏”。按“駏”同“距”。

(7)“穱麦服处”,明州本“服处”作“处服”,校语云“善本作‘服处’”。

(8)“苗松豫章”,明州本“苗松”作“松柏”,校语云“善本作‘苗松’”。

(9)“使先施”,明州本“先”作“西”,校语云“善本作‘先’”。按李善注云:“先施即西施也。”

(10)“游清风”,明州本“游”作“遡”,校语云“善本作‘游’”。按张铣注云:“遡,向也。恐鸟兽闻,故逆风行也。”据上文“掩青蘋”句意,似依明州本其意更佳。

(11)“秦缺楼季为之右”,明州本“季”作“秀”,校语云“善本作‘季’”。按据李善注引《韩子》、许慎《淮南子注》皆作“楼季”,吕延济注作“楼秀”,或“秀”乃“季”之讹。

(12)“涌触并起”,明州本“触”作“觞”,校语云“善本作‘触’”。按李周翰注云:“涌觞,言满于器也。”据上文“旨酒佳肴”“以御宾客”,似依明州本其意更佳。

(13)“此真太子之所喜也”,明州本“喜”作“嘉”,校语云“善本作‘喜’”。按“嘉”与“喜”皆有乐之义,

(15)“俶兮傥兮”,明州本“俶”作“倜”,校语云“善本作‘俶’”。按“俶傥”同“倜傥”。

(16)“慌旷旷兮”,明州本“慌”作“超”,校语云“善本作‘慌’字”。按“慌”有恍惚、无形之义,该句所在上下文作“忽兮慌兮,俶兮傥兮,浩瀇瀁兮,慌旷旷兮”,皆形容涛之形貌。“浩”有远、广义,“超”可与之形成对文,若依李善本再作“慌”造成重复,依明州本为佳。

(17)“于是澡槩胸中”,明州本“槩”作“溉”,校语云“善本作‘槩’”。按李善注云“槩与溉同”。

(18)“揄弃恬怠”,明州本“揄”作“投”,校语云“善本作‘揄’”。据上下文语意,“揄弃”是抛弃之义,“投”亦有此义,《小尔雅·广言》云:“投,弃也。”

(19)“沓杂似军行”,明州本“沓杂”作“杂沓”,校语云“善本作‘沓杂’”。按“沓杂”同“杂沓”。

(20)“上击下律”,明州本“律”作“硉”,校语云“善本作‘律’”。按“律”通“硉”,李善注云“律当为硉”。

(21)“有似勇壮之卒”,明州本“勇壮”作“壮勇”,校语云“善本作‘勇壮’”。按“勇壮”同“壮勇”。

(22)“踰岸出追”,明州本“追”作“塠”。按李善注云:“追亦堆字,今为追,古字假借之也。”而“塠”同“堆”,陆德明《经典释文》称“堆,又作塠”,则“追”同“塠”。

(23)“披扬流洒”,明州本“披扬”作“扬披”,校语云“善本作‘披扬’”。按“披扬”同“扬披”。

(24)“孟子持筹而算之”,明州本校语云“善本作‘孟子筹之’”。此处尤袤本不同于明州本所据校的李善本,九条本亦作“孟子筹之”(据《文选旧注辑存》)。

通过异文的列举,发现所谓手卷与明州本同而与尤袤本不同的异文,多属异体字或通假字,真正属于异文范畴的似惟第(1)例;所谓手卷与尤袤本同而与明州本不同的异文,也多属此类情形,真正属于异文范畴似惟第(3)、第(4)、第(8)、第(9)、第(10)、第(12)、第(13)和第(18)诸例。单纯就异文数量而言,虞集所抄《七发》的文字面貌更近于李善本系统的《文选》。当然也存在与明州本(属六臣本系统)《文选》相合者,表明该抄本的文献来源当非《文选》。附带一提的是,之所以不避繁琐同时附录明州本的校语,目的是以该校语与尤袤本相比对,结果发现绝大多数都是相合的(不合者仅第24例)。这印证尤袤本《文选》,与明州本参校的李善本具有一定的“亲缘性”。

其三,手卷与明州本和尤袤本均有异者。

(1)“腥酉农肥厚”,明州本、尤袤本“腥”并作“脭”。按李善注引《说文》云:“脭,肥肉也。”“腥”亦有肉之义。

(2)“恣四体之安者”,明州本、尤袤本“四”并作“支”。

(3)“浩荡之心”,明州本“荡”作“盪”,校语云“善本作‘唐’”,尤袤本作“唐”。按“荡”同“盪”,《释名·释言语》云:“荡,盪也,排盪去秽垢也。”

(4)“遁逸之志”,明州本、尤袤本“逸”并作“佚”。按“佚”通“逸”。

(5)“其奚繇至哉”,明州本、尤袤本“繇”并作“由”。按“繇”同“由”。

(6)“野繭之丝以为弦”,明州本、尤袤本“弦”并作“絃”。按“弦”同“絃”。

(7)“向虚壑兮背高槐”,明州本、尤袤本“高”并作“槁”。按李周翰注云:“槁,枯也。”

(8)“依绝区兮临回溪”,明州本、尤袤本“回”并作“迴”。按“回”同“迴”。

(9)“楚真之食”,明州本、尤袤本“真”并作“苗”。

(10)“蹈践麋鹿”,明州本、尤袤本“麋”并作“麖”。

(12)“恍兮惚兮”,明州本、尤袤本“恍”“惚”并作“怳”“忽”。按“恍”义同“怳”,“惚”义同“忽”。

(13)“通望虖东海”,明州本、尤袤本“虖”并作“乎”。按“虖”同“乎”。

(14)“极虑乎涯涘”,明州本、尤袤本“涯”并作“崖”。按九条本亦作“涯”

(《文选旧注辑存》)。

(16)“如震如怒”,明州本、尤袤本“震”并作“振”。按“振”通“震”。

(17)“太子辨士明之乎”,明州本、尤袤本并作“太子岂欲闻之乎”。按据上下文语意,应依《文选》为是。

手卷与《文选》两本相校存在的“独具性”异文,究其实亦多数属通假字或异体字,“真正”属于异文范畴的似仅第(1)、第(2)、第(7)、第(9)、第(10)、第(11)、第(14)和第(17)诸例,进一步佐证虞集所抄《七发》并非据自《文选》,而是另有文献来源。当然,手卷并非尽善,也存在一些误抄者,如“独宫世之君子”,《文选》“宫”作“宜”;“嘘唏烦醒”,《文选》“醒”作“酲”;“九寡之弭以为约”,《文选》“弭”“约”分别作“珥”“弓勺”;“连廊四枉”,《文选》“枉”作“注”;“观望之有折”,《文选》“折”作“圻”。另“窕目心与”,《文选》“窕目”作“目窕”,疑为颠倒。“披龙而观万之也”,《文选》“龙”“万”分别作“聋”“望”,而且还漏抄了开头的“发瞽”两字。至于手卷所据抄之底本,按《隋志》小注著录南朝梁有枚乘集二卷、录一卷,《旧唐志》著录枚集两卷,当即此梁本。《文选》谢朓《休沐重还道中》李善注称“枚乘集有《临灞池远诀赋》”,所引“枚乘集”即《旧唐志》著录本。大致唐末散佚不传,南宋尤袤《遂初堂书目》有“枚乘集”之目,不题卷数,当为南宋初的重编本。《直斋书录解题》著录一卷本《枚叔集》云:“汉弘农都尉淮阴枚乘撰,叔其字也。《隋志》梁时有二卷,亡,《唐志》复著录。今本乃于《汉书》及《文选》诸书钞出者。”《宋史·艺文志》亦著录枚乘集一卷。手卷《七发》既然不可能据自《文选》,推断当据此一卷本枚乘集而抄,大致在元明之际亡佚不传。

《七发》手卷的“独具性”异文,印证枚乘集虽属南宋人的重编本,仍有其值得注意的文字面貌。尽管陈振孙明确称重编本枚乘集“于《汉书》及《文选》诸书钞出”,所辑录的《七发》仍与今所见《汉书》《文选》有文字差异之处,这也是《七发》手卷文献价值的集中体现。

总之,虞集所抄《七发》的价值,首先在于提供了新的校勘文本,一定程度上可以辑补《七发》的异文资料;再者就是印证出元时尚有枚乘集编本流传,手卷当即抄自该集,尽管不排除存在虞集抄误之字,但大致构建起《七发》的两种文本系统,即《文选》录本和枚乘集编本,自有其不宜忽视的文献意义。同时也需要看到虞集抄写过程中的误抄和漏抄的现象,提醒看待所谓的“罕见”性文献资料宜抱持平常心。最后,罗振玉当年影印的目的是化身千百,广惠学林,但尘封积年,又被遗忘在历史的角落,通过版本调查又将该手卷发掘出来。这意味着挖掘被淹没的文献,仍是一项重要的学术任务,其意义正在于为学术研究负薪储粮,而且还可能推进既有的研究格局,从而催生出新的学术话题。对待这些被遗忘的典籍文献,一方面要重拾古物学的传统,尽可能全方位地“重述”它的文物形态,以及流传过程的细致还原,为后人留下翔实的实物资料;一方面要遵循科学研究的态度,充分揭橥其蕴含的学术价值,发挥它所潜藏的突破既有学术论题的作用,进而界定此类典籍文献在学术史坐标中所处的地位。

【注释】

①清人安岐《墨缘汇观》著录朱德润《秀野轩图卷》称“接缝有‘良惠堂’朱文印”。

②陈淮之子名崇本,字伯恭,乾隆四十年(1775)进士(据《清秘述闻》)。国家图书馆藏宋刻本《岑嘉州诗》有“陈崇本书画印”“崇本珍赏”诸印,可见所藏书画当即袭自其父陈淮,推想该手卷亦为他所继藏。

——以《明仿米芾行书明道观壁记卷》为例