美国汉学界中国文学通史编撰的开山之作

——陈受颐著《中国文学史略》

王杨

(武汉科技大学 外国语学院,湖北 武汉 430065)

1961年,纽约罗纳德出版社出版《中国文学史略》(ChineseLiterature:AHistoricalIntroduction)一书。这是目前已知美国汉学界所编撰的最早的中国文学通史著作。林语堂誉之为“一部完全的、综合的和有雄心的著作”[1]。夏志清评价其“不失为一部有用的参考书”[2]。著者陈受颐乃中国现代比较文化与中西文化交流研究的先驱。然而,陈受颐及其《中国文学史略》至今在国内鲜为人知,相关研究寥寥可数①。这些研究成果或简要介绍《中国文学史略》,或论及陈受颐的中西文化交流史研究。然而,陈受颐编撰中国文学史的动机何在,其《中国文学史略》与英语世界之前所编撰的中国文学通史有何不同,采用何种编撰体例,有何显著特征,对中国文学发展史有何认识,这些问题并未得到解答。因此,本文拟就上述问题展开论述。

一、陈受颐与《中国文学史略》编撰缘起

陈受颐(1899-1978),广东番禺人,1920年岭南大学中国文学系毕业后留校任教,1924年赴美入读芝加哥大学,从事比较文学研究,获博士学位,其博士论文为《十八世纪中国对英国文化的影响》(“The Influence of China on English Culture During the 18thCentury”)(1928)。1928年,陈受颐在芝加哥大学开设汉语口语课,成为该校汉语教学的先导。同年,陈受颐回国,任岭南大学中国文学系主任,并创办《岭南学报》。1931年秋,由于擅长欧洲中古史与中欧文化交流史,陈受颐受聘为北京大学史学系研究教授、系主任,并兼代外国文学系主任约两年之久。1936年,陈受颐再次赴美,任波莫纳学院(Pomona College)客座教授,1937年受聘于夏威夷大学,四年后重返波莫纳学院,任东方学系主任。陈受颐的代表性学术成果包括论文《十八世纪欧洲文学里的〈赵氏孤儿〉》②《鲁宾孙的中国文化观》③《〈好逑传〉之最早的欧译》④以及专著《中国文学史略》与《中欧文化交流史事论丛》⑤等。

二战后尤其是20世纪50年代以来,随着美国国家实力的增强和了解中国的需求日益迫切,美国学术界的中国研究迅速发展,美国也一举超越欧洲成为西方汉学研究新的中心。美国的许多大学相继开设了教授中国文学的课程。1957年,苏联成功发射人类历史上第一颗人造地球卫星,使得美国在愈演愈烈的军备竞赛中暂时落后。在全国上下的一片责难之中,美国政府开始对国家教育体制进行重大改革。1958年8月23日,美国《国防教育法》(The National Defense Education Act)正式颁布,力争通过促进美国教育来了解敌国以及国家的潜在对手,以便更好地维护国家安全。该法案鼓励美国学生不仅要修习西欧以外(尤其是远东与近东)的外国语言,还应学习这些国家的历史、地理、政治、经济与文化。同时,美国政府在高校广泛成立东亚系或远东系,设立相关学科奖学金以及成立研究中心。美国政府还联合美国国内各大基金会如卡内基基金会(Carnegie Corporation of New York)、洛克菲勒基金会(Rockefeller Foundation)以及福特基金会(Ford Foundation)等资助相关研究的开展与研究中心的建立。此外,亚洲联合研究委员会(Joint Committee of Asian Scholars,JCAS)以及成立于1959年的当代中国联合会(Joint Committee on Contemporary China,JCCC)等机构均设立多项研究基金,支持中国研究课题,尤其是近现代研究课题,并赞助出版相关学术著作,以及组织或承办各类学术研讨会,其中亦不乏中国文学史、明清思想史以及道教学术等方面的研讨会。

在这样的背景下,美国国内对包括中国文学在内的东方文化兴致盎然,而陈受颐所在的波莫纳学院是美国顶级文理学院,也是最早设立亚洲课程的美国大学,其东方学系则致力于东方语文及文化历史研究。在这里,陈受颐主讲《中国通史》与《中西文化交流史》两门课程。此外,由于没有合适的人选,他不得不临时教授中国文学史。然而,中国文学史教材在当时的美国极度匮乏,一些学校甚至仍在使用半个世纪前英国汉学家翟理思所著的《中国文学史》[3],尽管它并不能算作一部真正的文学史著作。正是在这一教学过程中,陈受颐萌生了编写一部英文版中国文学史的念头。于是,“为了教学方便设计,也可以说是为了供给一般美国人阅读”[4],陈受颐开始着手编写《中国文学史略》,该书于1961年正式出版。

二、英语世界中国文学史编撰的新变化

1901年出版的翟理思版《中国文学史》是目前已知的英语世界第一部中国文学通史,《中国文学史略》则是时隔六十年后英语世界的又一部中国文学通史。时代的变迁及文学观念的变革令后者出现了一些新变化。

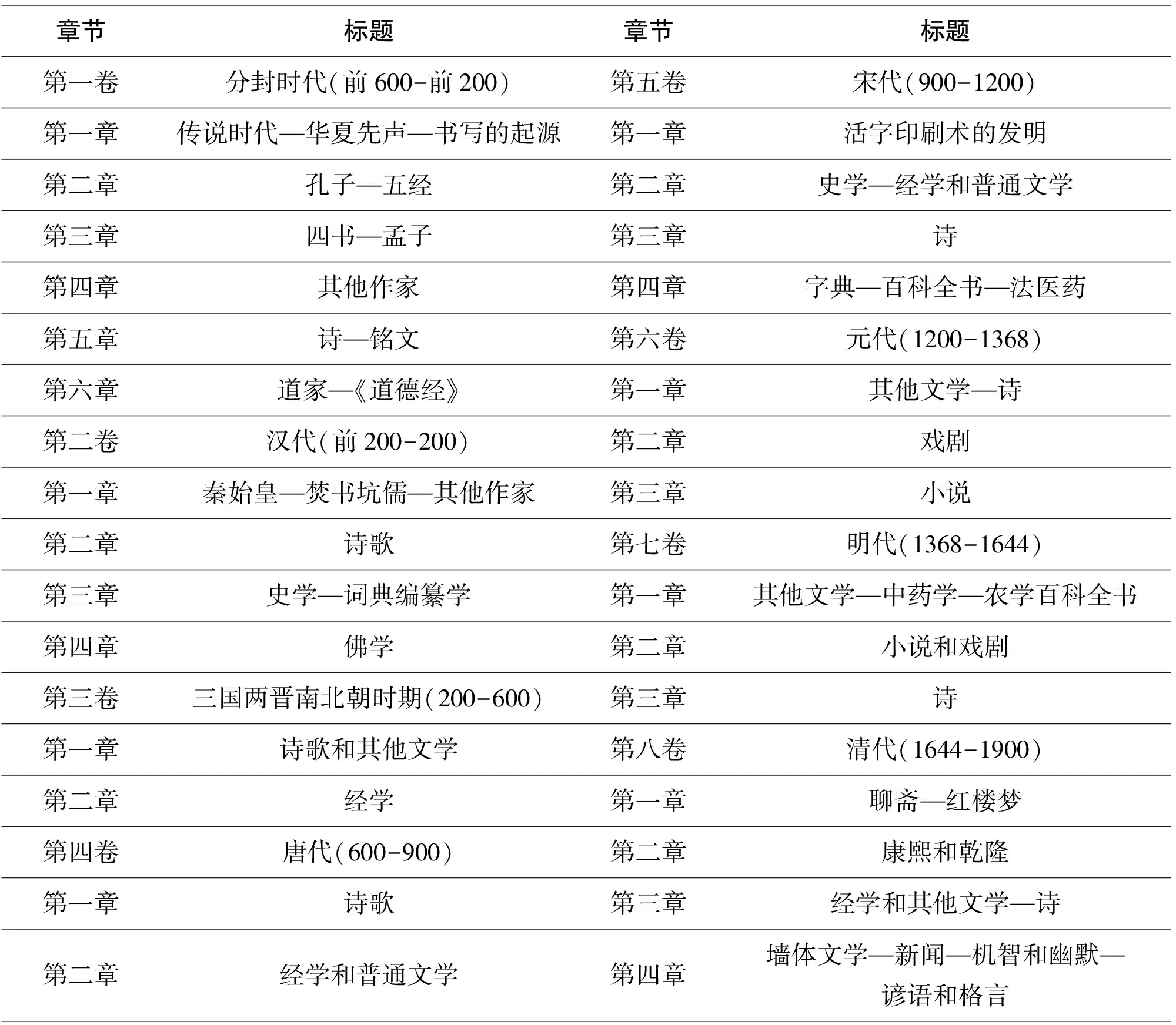

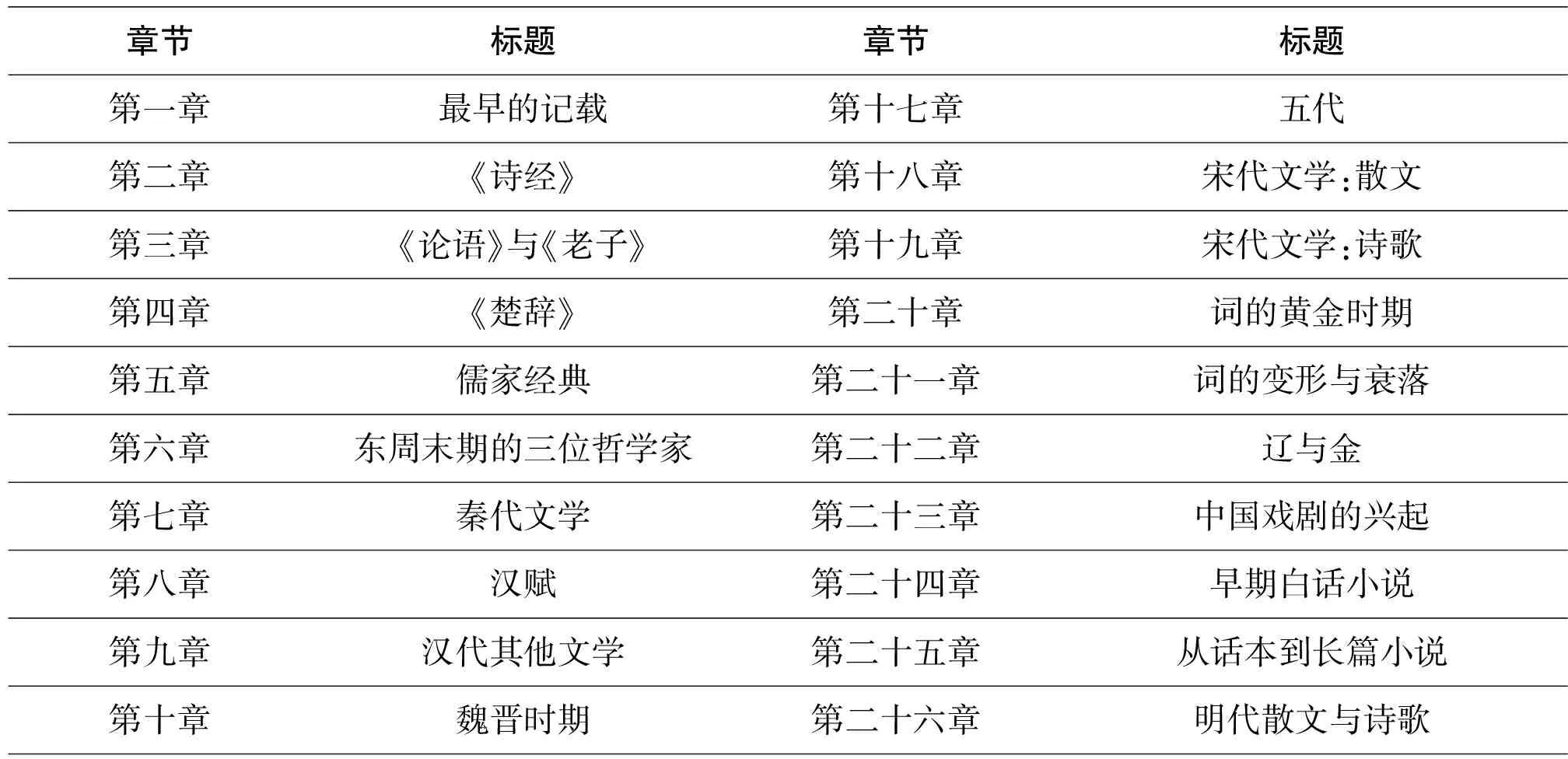

第一,不同于翟理思版《中国文学史》的广义文学观,陈受颐的《中国文学史略》采用当时较为普遍的纯文学观,在编撰体例上大致以朝代为序,始于最早有文字记载的时期,止于20世纪二三十年代西方文化影响下的中国现代文学,同时又依照文体,分别介绍汉赋、唐诗、宋词、元曲以及明清小说等(见表1及表2)。

表1 翟理思《中国文学史》目录

表2 陈受颐《中国文学史略》目录

可以看出,《中国文学史略》是一部中规中矩的文学史著作,陈受颐自己将之称为一本“训蒙”的书。他认为,这种“训蒙”的书,对于国内的读者,或许不太适用,但对于外国学生,却是必需的[4]。它能够让20世纪60年代的美国学生或美国普通读者清楚地了解中国文学史上的每一个文学时期以及各种文体的发展。

第二,翟理思版《中国文学史》以译介为主,而陈受颐的《中国文学史略》则选择了译介与评论相结合的方式。早期西方汉学界所编撰的中国文学史往往更类似于中国文学选集,在编撰方式上除了简单介绍中国文学发展史上各重要阶段的代表作家与作品,其余便是大量的经典引文。比如翟理思《中国文学史》唐代部分“诗歌”一章,在对诗歌进行总体介绍之后即是诗人诗作介绍,每一位诗人简介之后均会附上其诗歌原文,少则一两首,多则十余首,其中白居易的《琵琶行》《长恨歌》以及司空图的《二十四诗品》等篇幅较长的作品均为全文引用。这种文学史编撰方式至20世纪60年代已有所改变。

《中国文学史略》在讨论中国文学发展历程的同时,还用足够的篇幅介绍作家生平及作品,让读者能将这些作家看作一个个鲜活有趣的个体,从而获得轻松愉快的阅读体验。当然,每一章仍有大量篇幅长短不一的各类原文摘引。例如,“诗经”一章引用诗歌共17首,其中《小雅》1首,引用的是《鹿鸣之什·采薇》的第一章和第六章,《大雅》3首,分别是《生民之什·生民》的第二章至第四章、《文王之什·大明》的第七章至第八章、《荡之什·常武》的第三章和第五章,《国风》13首,分别是《周南·芣苢》《陈风·月出》《王风·采葛》《郑风·子衿》《卫风·氓》《卫风·考槃》《邶风·静女》《魏风·硕鼠》《召南·采蘩》的第一至二章《卫风·硕人》的第一至二章、《魏风·伐檀》的第一章、《邶风·北门》的第一章以及《唐风·山有枢》的第一章。

然而,不同于翟理思版《中国文学史》,《中国文学史略》中时常可见编撰者的解读与评论,尽管尚不够充分,却仍然占据了一定的篇幅。还是以“诗经”一章为例,陈受颐在介绍《生民》《大明》《常武》等《大雅》诗篇时,专门探讨了《诗经》时代史诗传统的明显缺失。陈受颐首先提到了文学史家陆侃如的观点。《生民》记叙周朝始祖后稷的传说,《大明》歌咏周武王牧野之战的胜利,《常武》赞颂周宣王南征徐国的壮举。此外,还有《公刘》《绵》《皇矣》《崧高》《烝民》《韩奕》《江汉》等。陆侃如认为这十首诗篇“所记大都周室大事,东迁以前的史迹大都具备了”,将它们按一定的顺序组织起来,恰好构成“一个大规模的‘周的史诗’”[5]。对此,陈受颐指出,这十首诗歌只能称为“王朝传奇”(dynastic legends),因为即便将它们合在一起,行数上尚不足600,字数上亦不足2500,这种简洁性足以将它们排除于史诗之外[6]22。古印度有《摩诃婆罗多》,古希腊有《伊利亚特》与《奥德赛》,波斯有《列王纪》,欧洲则有维吉尔与弥尔顿的史诗,而中国是唯一一个完全没有史诗传统的伟大国家。陈受颐进而提出一系列疑问:中国文学史上果真没有史诗吗?又或者,中国早期的史诗在无文字记载的时代就已经失传?是什么原因导致了这一文学上的反常现象?是否由于中国传统的理想人格是圣人而非英雄,因而对叙述英雄壮举的史诗缺乏兴趣?无论如何,中国文学界对史诗传统的缺失并无强烈的感受,也并无尝试填补这一空白的打算,毕竟中国诗人乃至读者都更倾向于简约的作品,尤其是那些具有抒情性的作品[6]23。

《中国文学史略》中像这样的解读与评论不在少数。正如林语堂在该书序言中所说,《中国文学史略》并非只包含一个对事实的简单叙述框架,它每走一步都运用了作者个人的评价与判断,包含作者在这方面毕生研究与领悟的成果。作者并没有像计时工人那样仅仅简单地将广泛受到认可的“安全”事实进行汇编,而是在每一章都直接展示出自己的见解并给出自己的判断。林语堂认为《中国文学史略》是一部特别值得一读的著作,就仿佛同饱学鸿儒彻夜长谈,令读者爱不释手,意犹未尽[1]。可见,这一时期的文学史编撰比早期西方汉学界的中国文学史编撰已然更进一步,开始将目光投向作家作品以及各种文学现象与文学思潮的解读与评论。

三、民间文学动力论下的文学史书写

《中国文学史略》最为显著、也是最为根本的特征当属民间文学动力论。陈受颐认为中国文学的主要形式均源于民间,均得益于普通民众的鉴赏力与创造力。例如,五言诗最早源自民间歌谣。通过汉代乐府的收集编纂,民歌以文字的形式被保存下来,在俗文学与雅文学之间搭起了一座桥梁。当文人为这些歌谣所打动与吸引时,会力图改进自己的作品。这会赋予那些功成名就的诗人以新的灵感,促使他们进一步摹仿并创作出更符合平民趣味的杰作。至公元前200年,五言诗已完全发展成熟,此时作为“五言之冠冕”的《古诗十九首》早已广为人知,尽管这组诗歌乃汉代文人所作,却依然保留了民歌的质朴之美与平民的自然情感,因而成为中国诗歌发展史上的一个重要里程碑[6]127-133。同样,陈受颐对陶潜赞赏有加。他指出,陶潜辞官归隐,躬耕自资,过着普通劳动人民的生活,他从不交往权贵,而与农人乡亲相处甚欢,其作品亦反映了人民群众的真实生活与情感[6]172。

此外,在魏晋南北朝这个政治分裂的时代,最令人瞩目的便是民间文学的崛起。在南方,白话文学的一个重要主题是对爱情的讴歌,在北方则出现了一个新的主题——对战士英雄气概的赞颂。这些民歌改变了当时文坛领袖所创作的高雅文学的发展趋势,这一影响虽不易察觉却是确定无疑的。不过,正统文学受益于充满活力又简单朴素的民间文学却是一个相当缓慢的过程[6]186-189。近五百年来一直默默发展的民间文学,尤其是民歌,注定要产生广泛而深远的影响。首先,南梁几乎所有帝王都进行乐府诗或歌曲的创作,以梁武帝为例,其部分作品明显摹仿了南方地区的子夜歌。其次,当时知名的诗人在主题和格律方面均摹仿民间文学。这一趋势在南陈后主陈叔宝在位期间到达顶峰。据史书记载,陈后主酷爱诗歌与音乐,曾亲自创作吴歌命后宫佳人演唱[6]193-194。及至唐代,712年玄宗继位,唐诗发展至顶峰,上层社会普遍对诗歌创作兴致盎然,而在边境地区人迹稀少的乡村,普通民众甚至热切地将诗歌作品转换为民间流行歌曲。民间文学对唐诗的进一步丰富大致可以分为三个阶段。第一阶段,当时的主要诗人意识到民间文学的价值,开始摹仿民歌进行诗歌创作;第二阶段,民歌激发了诗人的灵感,促使他们展开传统诗歌主题与创作模式之外的新创作;第三阶段,诗人获得解放,创作出符合传统民歌精神的新作品。诗人的创作与民间文学传统就以这样一种微妙的方式相互渗透[6]235-236。

中国传统戏剧的兴起同样有赖于民间文学。辽金时期的科举考试更多只是一种敷衍塞责。只在1237年举行过一次科举考试,此后直到1314年才恢复科举制度。而此时的传统文学早就已经失去了对民众的吸引力。这一事实尽管令人遗憾,却也令平民文学因祸得福。从被人不屑一顾到受到广泛认可,北方平民文学如白话长篇小说及戏剧等,地位渐渐得到提升并受到前所未有的关注与培植。于是,中国人民真正的白话文学——以活生生的人民的语言创作的文学——经过了充分的发展,在中国文化史上第一次获得了应有的地位[6]445-446。

在对“赋”这一文体的具体论述中,陈受颐对中国民间文学的推崇从反面得到了最为充分的印证。在第八章“汉赋”中,陈受颐指出,赋是一种相当灵活的体裁,能够从主题、语气与形式等各方面反映一代又一代赞助人的品味。起初,在社会政治过渡时期,赋被用来表达看似含蓄实则尖锐的批评;之后,在西汉统治的巩固过程中,赋逐渐获得了文学性而丢弃了部分的实用性;二世纪中叶以后,赋与现实完全脱离,彻底沦为娱乐权贵的工具,恢弘、精巧的汉赋作品丧失了自发性、创造性与深刻性。以扬雄为例,其早年酷爱作赋,成为与司马相如齐名的蜀中辞赋大家,但后期却深有悔意,斥作赋为童子雕虫篆刻、壮夫不为。陈受颐认为,扬雄明显意识到了其赋作只是对前人盲从的模仿,赋这一体裁已经远离了普通人民的生活与情感,扬雄能够在汉赋的全盛时期指出其空洞无物的实质,是很有启发性的。他又进一步提出,扬雄最伟大的作品是《方言》(全称《輶轩使者绝代语释别国方言》)[6]112-124。作为中国第一部方言词典,《方言》收录汉代各地方言词语、分类编集并进行比较研究。然而,文学史中的扬雄,其代表作竟然是一部语言学著作,未免太过讽刺。究其缘由,正是陈受颐对白话文学的偏爱。此外,在谈到王褒时,陈受颐将其称为一个“赋的温和的对抗者”,认为王褒的《僮约》尽管以民间口语写就,反映的也是社会现实问题,但却仍未能摆脱辞赋之精巧[6]124-125。紧接着,陈受颐又以卢植为例。卢植年轻时师从马融。马融是当时著名的经学家,同时擅长辞赋。作为外戚豪族,马融家中常有女倡歌舞于前,而卢植在马融家中学习多年,“未尝转眄”。陈受颐认为,卢植之所以从未看一眼轻歌曼舞的美女,正是由于他对辞赋深恶痛绝[6]125。据《后汉书·卢植传》记载,卢植其人性格刚毅,胸怀大志,不好辞赋。然而,马融家中的女倡所表演的一定是辞赋吗?卢植对美人的无动于衷一定与他对辞赋的厌恶有关吗?尚未发现有任何记载能说明这一点。因此海陶玮曾质疑这一说法完全是陈受颐个人的主观臆断[7]。归根结底,对民间白话文学价值与意义的过度重视导致了陈受颐对“赋”这一文体的偏见。

四、陈受颐民间文学动力论探源

对民间文学的重视在中国自古有之。早在先秦时期统治者便开始采集土风歌谣以了解各地风俗、体察民情。及至近代,采风活动依然兴盛。1918年2月北京大学发起征集全国近世歌谣活动。1922年12月17日北大歌谣研究会《歌谣》周刊创刊,成为中国最早的民间文学期刊,其目标是“编成一部国民心声的选集”[8]。1936年胡适在《歌谣·复刊词》中进一步提出采集歌谣的最根本用途在于文学,收集与保存歌谣的最大目的是为在黑暗中摸索的中国新诗人增添可供学习和参考的范本[9]。

标志着中国新文学开端的文学革命则积极推动白话文学。1917年1月1日《新青年》第2卷第5号发表了胡适的《文学改良刍议》一文。胡适认为,一时代有一时代之文学,今日中国之文学不宜摹仿古人,而宜采用20世纪之活字,即俗语俗字[10]。同年2月1日陈独秀在《新青年》第2卷第6号发表《文学革命论》一文声援胡适,更加旗帜鲜明地提出要建设“平易的抒情的国民文学”和“明了的通俗的社会文学”[11]。文学革命由此拉开序幕。《文学革命论》首次高举推倒贵族文学、建设国民文学的大旗,彰显出白话文学的重要性。1919年1月19日周作人在《每周评论》第5号发表《平民的文学》一文,对贵族文学与平民文学进行了区分。他认为两者从形式上虽不易区分,但总体来看,贵族文学多为古文,平民文学则以白话文居多;贵族文学“偏于部分的,修饰的,享乐的,或游戏的”,平民文学则具备“普遍”与“真挚”这两个特征,即“以普通的文体,写普遍的思想与事实”,“以真挚的文字,记真挚的思想与事实”[12]。1923年胡适在《五十年来中国之文学》一文中指出,贵族文学在两千年的中国历史中常常处于优势地位,但同时平民文学也在“不声不响”地继续发展,“民间的白话文学是压不住的”[13]。1924年徐嘉瑞在《中古文学概论》中以贵族文学与平民文学两条线索来叙述汉魏至唐代的中国文学史,并将平民文学作为叙述重点。他认为,贵族文学在内容上取材于书本与宫廷,在形式上是古典的、堆砌的,且不能协音律;平民文学则取材于社会与民间,无固定形式,是写实的、生动的,并可协之音律[14]。

不过,陈受颐的民间文学动力论主要来自于胡适与傅斯年的影响。据陈受颐本人所述,他对中国文学发展史的这一看法“大致是得益于胡适之、傅梦真两先生的为多”[4]。陈受颐与胡、傅二人私交甚笃。1928年陈受颐回国以后与当时同样刚刚留学归来的傅斯年在广州相识,对欧洲中古史的共同兴趣使两人交谈甚欢。1931年,时任中央研究院历史语言研究所所长兼北大史学系教授的傅斯年力邀陈受颐赴北大史学系任教。1937年秋陈受颐回国销假,适逢卢沟桥事变发生不久,国内形势动荡,在胡适的劝说下他接受了夏威夷大学的聘书。陈受颐夫妇经由香港赴夏威夷大学任教之际,正是胡适为其垫付了路费。早年任北京大学史学系主任时,陈受颐就曾邀请胡、傅二人为史学系学生开设了《中国文学史》及《中国上古文学史》等选修课程。

胡适与傅斯年都认为中国文学史上的主要文体均来自于民间。1928年,胡适在《白话文学史》中明确提出一切新文学皆源自民间,如《国风》《九歌》、汉魏六朝的乐府歌辞、词、元曲、弹词、小说等,历数中国文学史上的各种新形式与新风格,没有哪一种不是来自民间,这也是古今中外皆可通用的一条真理[15]16。然而,一种在民间早已发达的文学形式一旦为文人所模仿,尤其是当它成为文学侍诏们用以娱悦耳目的“专门玩意儿”之后,离平民生活便渐行渐远,故而“渐渐僵化了,变死了”[15]31。胡适于傅斯年亦师亦友,两人在这一问题上也持相同观点。在《中国古代文学史讲义》“叙语”部分,傅斯年以生物有机体来比拟中国古代文学史上几种大的文体,以此来阐释这些文体生成、发展与衰落的历程。他认为,这些文体本发源自民间,经由文人的借用与提倡而逐渐盛行。而后,随着一些文人“继续的修整扩张,弄得范围极大,技术极精,而原有之动荡力遂衰,以至于到了最后只剩了一个躯壳,为后人抄了又抄,失去了扩张的力气”[16]10。例如,楚辞原本是流行于楚地民间的一种文学样式,经文人借用后渐成大体制,却也渐渐失去了自然的灵性,“由歌词变为就格的诗,由内情变为外论,由精灵的动荡变为节奏的敷陈,由语文变为文言”[16]132-133。

五、结 语

陈受颐在《中国文学史略》中对民间白话文学之意义的论述的确有过分夸张的嫌疑。事实上,有关中国文学史上各种新的文学类型是否均来自民间,学界并未达成共识。此外,这部文学史也曾因为材料的重复、英文翻译的不地道以及注释与参考文献的缺乏等问题受到过批评⑥。然而,《中国文学史略》毕竟是继翟理思《中国文学史》出版整整六十年之后英语世界的又一部中国文学通史著作。在这种情况下,陈受颐的《中国文学史略》对于美国汉学界而言可谓是久旱逢甘霖。《中国文学史略》既有对具体作家作品的论述,又有丰富的作品摘译,还有对于中国文学各个时期各种主要的以及次要的文学类型之发展的叙述。在此之前,“中国学者一向疏于将浩瀚的古籍,用英文来传之于世”[1]。从这一意义上来讲,《中国文学史略》无疑是中国文学海外传播中一部填补空白的开拓之作,也是英语世界第一部名副其实的中国文学通史著作,这也是这部文学史最大的价值与意义。

【注释】

①相关研究参见:程章灿《五种英文本中国文学史著作评述——兼谈中国文学史的编撰问题》,载乐黛云、李比雄主编《跨文化对话(二)》,上海文化出版社,1999年,第149-164页;梁建东《被遗忘的先驱——陈受颐及其18世纪中西文化接触史研究》,《深圳大学学报》(人文社会科学版)2015年第2期,第118-122页。

②《岭南学报》1929年第1期。

③《岭南学报》1930年第3期。

④《岭南学报》1930年第4期。

⑤台湾商务印书馆1970年出版。

⑥David Hawkes.Chinese Literature:A Historical Introduction.TheJournalofAsianStudies,1962(3):387-389; James R.Hightower.ChineseLiterature:AHistoricalIntroductionby Ch’ên Shou-Yi.HarvardJournalofAsiaticStudies,1960-1961(23):157-167.