群体错位、文化失调与农村男性婚配困难问题分析

——以凼村为例

刘燕舞

一、问题的提出

男性婚配困难问题是当前和今后一段时期内我国民族地区所面临的重要社会问题之一。较早的一篇文献调查讨论了吉林省延边朝鲜族自治州农村大龄未婚男性问题,通过调查统计发现,其朝鲜族农村大龄未婚男性明显多于汉族农村大龄未婚男性。(1)许军、梁学敏:《延边州农村大龄未婚男青年情况调查报告》,《人口学刊》2007年第4期。较近的一篇文献以贵州省黔东南州的一个侗族村寨18例大龄未婚男性为例指出,民族地区大龄未婚男性在全国婚姻市场和本地婚姻市场都无法有效获得婚配机会,这一问题需要引起重视。(2)黄佳鹏:《双重挤压、非积累型家计模式与少数民族男性未婚人口——基于黔东南B乡侗寨的考察》,《南方人口》2019年第1期。总体而言,对民族地区男性婚配困难问题展开研究的成果仍然较少。本文试图以一个西南民族地区村庄凼村(3)依据田野调查伦理惯例,本文所出现的人名均为化名。的男性婚配困难问题为例,通过描述、分析其基本状况和主要类型,从社会文化变迁引起的文化失调的角度,讨论其男性婚配困难现象的形成机理。

凼村,位于贵州省黔西南布依族苗族自治州X市,属于典型的喀斯特石漠化地区,生存生活条件都比较艰苦。该村原由两个行政村合并而成,合并后的凼村包含12个村民小组,共有3442人、916户,涉及汉族、布依族、苗族、彝族、回族、壮族、藏族和仡佬族,其中少数民族以布依族、苗族为主,属于比较典型的多民族杂居村寨。笔者于2019年5月到该村开展驻村田野调查,重点关注当地农民婚姻家庭状况及其发展,并整体性地关注了该村政治、经济、文化、社会、生活等方面。在收集、整理一手资料的过程中,笔者又于2020年8月多次通过电话、微信等方式进行回访与核实。

按照当地风俗,凡年龄大于26岁仍未婚配的男性,便属于婚配困难的人。根据2020年该村户籍人口,笔者将“26岁”设定为最低婚配困难年龄,调查样本年龄涵盖的最晚的出生时间为1994年。同时,鉴于现实经验中,少数26-29岁区间的男性仍有婚配成功的可能,本文将26岁及以上的未婚人口划分为两个区间,并主要以“婚配困难男性”统一称之。第一个是“26-29岁”的婚配“相对困难区间”,第二个是“30岁及以上”的婚配“绝对困难区间”。结合村干部提供的户口花名册信息,通过深度访谈,笔者总共获得了67例1960年至1994年间出生的婚配困难男性样本。

通过样本分析可以发现,单纯从个体角度看,有一种类型的光棍都有着典型的共同特征,即他们之所以成为光棍,看起来好像都是他们本人“主动”选择的结果,但深入访谈后可知,这些看似“主动”选择成为光棍的婚配困难男性并非排斥婚姻,他们同样渴望美满的婚姻。所以,在“主动”和“主观”的表象背后,仍有“被动”和“客观”的因素制约。数量越来越多的这种类型的婚配困难男性,构成了一个非常典型的群体。在传统的、相对封闭的婚姻市场中,这一群体的基本条件符合本地婚姻匹配的基本标准。其自我认知与择偶对象对这一群体及其家庭的认知,也符合他们本应在适龄区间内完成婚配的标准。

然而,在当下开放的婚姻市场中,这一群体即使看似在本地婚姻市场中仍具备传统意义上的择偶“优势”,在面对本地适婚年龄女性可以大量外嫁到区位条件更好的地方的情况下,其自我认知的所谓“优势”其实是“伪优势”。如果从全国婚姻市场看,从区位的角度来说,这一群体的实际结构位置位于底端,他们几乎不具备任何实质性的择偶优势。但是,基于传统的“伪优势”认知,这一群体并没有明白他们自己真正所处的结构性弱势位置。因而在最适合他们结婚成家的年龄区间中,他们反而“自我感觉良好”,并在成家立业问题上呈现出一副“玩世不恭”的态度。例如,以“年轻”为由,追求“玩乐”,甚至将城市青年晚婚晚育的图景当作他们也应该追求的“时尚”。一旦错过最佳年龄而迈入难以成婚的大龄门槛时,他们又将其原因归结为“年轻时贪玩”“没有缘分”“宿命”等。

自我感觉良好与盲目跟随城市青年的婚恋观念,与这一群体在全国婚姻市场中所处的结构性底端位置是无法匹配的。两者的错位,使得这一群体在“不知不觉的”和“说不清道不明的”经验表象中悄悄地沦为“光棍”。观念上的超前使他们对所处位置缺乏足够的自我认知,而对所面对的结果却又倾向于构建诸如“一个人过也挺好,一个人很自由”等自我合理化的理解。笔者将这种成因称之为“群体错位”。其要义是,在本地婚姻市场中处于中间和中间偏上位置而在全国性婚姻市场中实际处于底端位置的群体,在婚恋观念上盲目追随全国性婚姻市场中的中层和上层位置群体的婚恋观念,并用以指导其婚姻择偶实践。这种群体结构位置与群体婚恋观念的不匹配状况及其造成的失婚或不婚的婚配困难男性类型就是“群体错位型”。

当然,在“群体错位型”之外,另一种类型则是基于个体、家庭或地域等多重劣势因素累积而成的类型。例如,因为心智、身体、认知、行为等障碍而导致的客观上不具备结婚条件而不婚的情况,或因家庭变故等系列事件而叠加引发的客观上难以结婚的情况。由于这一类型的情况在学界已有研究中强调较多,本文并不打算对之进行过多讨论。

二、群体错位的田野表达

一般而言,婚配困难男性的人口学特征、世代分布以及个人和家庭情况是研究考察的一些核心指标,以下分述之。

(一)总体情况的人口学特征

根据出生队列(Birth Cohort),笔者将67例婚配困难男性按人口学特征进行了整理,可参见表1。

表1 凼村男性婚配困难情况一览表(n,%)

由表1的数据可知,1960年代、1970年代出生的婚配困难男性分别为15人、5人,而1980年代、1990年代出生的婚配困难男性分别为21人、26人。从绝对数字看,1980年代以后出生的男性婚配困难问题最为突出。

(二)群体错位型的世代分布与基本特征

单从一般意义上的人口学特征看,很难准确把握婚配困难男性的具体情况。按照前述框架的分类,结合表1的数据可以看出,群体错位型主要是1980年以后出生世代的问题,在1980年以前出生的婚配困难男性中,没有这种类型的分布。

如果进一步区分时间区间,可以发现,1980年代出生的世代已迈入“光棍”年龄门槛,开始出现群体错位型的情况。其中,1980年代初期1例,1980年代中后期2例。1990年代初期出生的也主要是这种类型,总共有16例,占整个1990年代初期出生的婚配困难男性的61.5%。

从年龄结构看,由于当地初婚年龄偏早,年龄在25岁及以上的婚配困难男性青年较早地步入婚配困难序列,但考虑到其类型主要是群体错位所致,所以,如果这类男性青年能够适时改变婚配观念,他们中的部分人仍有希望在迈入“光棍”门槛之前成功婚配。

从调查获取的经验材料来看,群体错位型婚配困难男性主要有以下几个特征。

第一,在经济条件方面,他们大部分都属于中间和中间偏上的家庭。凼村的调查数据表明,在全部19例群体错位型婚配困难男性中,只有1例属于建档立卡的精准扶贫户,其余18例的经济条件在当地都属于中上游水平。

第二,在个人能力、家庭支持以及代际合力方面,群体错位型婚配困难男性均处于中间偏上的状况。这里所谓的个人能力,是指在排除主观意愿的情况下,个人具备良好的支持其成功婚配的资源。个人能力的资源主要包括经济资源和身体资源。经济资源主要指男性有相对较好的谋生技能或不错的工作岗位,从而能够获得较高的收入。而个人能力的身体资源则主要指相貌、身体素质、社交能力等。家庭支持是指支撑子代成功婚配的资源,也主要包括经济资源和身体资源。家庭支持的经济资源是指家庭经济收入水平的高低,而家庭支持的身体资源则主要指家庭中亲代成员是否健全以及是否具备能力帮助子代看护和养育孙代。

在19例群体错位型婚配困难男性中,一共有四种情况,见表2。

表2 群体错位型的家庭支持与个人能力交叉分类表(单位:人)

表2的数据显示,家庭支持与个人能力均强,从而形成强有力的代际合力的共有2例;个人能力和家庭支持能力均为中间水平的有12例;个人能力强、家庭支持能力居于中间水平的有4例;个人能力中等但家庭支持能力弱的仅有1例,即上文提到的精准扶贫户,其早年个人能力不错,能务工挣钱,但其家庭成员多,除有一个哥哥已婚外,还有两个妹妹未婚。在他哥哥结婚后,家庭支持他结婚的条件大幅减弱,这导致他本人生活态度消极,务工也变成工作四天休息三天,钱财随挣随用,几乎没有经济积累。他不切实际地认为:即使消极生活,应该也可以找一个稍微差点的姑娘结婚。但蹉跎几年后,他年岁渐大,已经迈入了婚配绝对困难的年龄区间,因而很难找到合适的结婚对象。

除这例精准扶贫户外,其余18例的数据说明,从客观条件来看,这些男性婚配困难并非由传统意义上的“甲女丁男”的婚姻梯度所致。(4)刘爽、蔡圣晗:《谁被“剩”下了?——对我国“大龄未婚”问题的再思考》,《青年研究》2015年第4期。调查发现,他们成婚困难的主要原因是对自己在本地婚姻市场中的竞争力存在过高的估计。他们在婚恋观念上与城市晚婚甚至晚恋的观念同步,在生活方式的观念层次上也与城市青年同步,倾向于消费享乐而非积累,却没有意识到自己并不具备与城市青年相一致的实际条件。例如,1988年出生的邬剑,毕业于四川某职业学院,后来去北京以及X市务工,家庭条件和个人能力都不错,还在本地盖好了楼房。家人催婚时,他总说城里人40岁都还不结婚,他先不着急,要先玩几年再考虑结婚的事。又如,1993年出生的邬江,人比较聪明,谈过几个女孩,但没人愿意跟他结婚,觉得他滑头,并非真心实意过日子。类似的还有1992年出生的邬清,在X市务工,他父亲催他找对象或给他介绍对象时,他总是说不急,说还想再玩玩,并安慰父母说该结婚时会结婚。此外,1992年出生的郇刚,与前述几位略有差异的是,他想找一个个人能力和家庭条件都比自己好的姑娘,他本人长期在X市市区务工,因此就想在市区找一个姑娘结婚。

归结起来说,凼村的青年浪漫地习得了城市的一套婚姻生活方式和婚姻观念,但无法感知他们实际上处于婚姻市场的底层,因此错过了最佳的结婚年龄,以至于出现后来想结婚也很难成功的局面。这种群体错位,使他们产生一种普遍的婚姻幻想:总觉得自己个人条件和家庭条件都不差,趁自己年轻,想先像城里人一样消费玩乐。谈恋爱时也是以“玩”为主,想等“玩够了”再结婚。然而,等他们觉得“玩够了”,意识到应该要结婚时,他们早已超过了本地的适婚年龄。他们在本地没有婚配竞争力,而在外地想成功婚配的话,又会因为婚姻的地域性歧视而遭受排斥。

综上,在凼村1980年以前出生的世代中,没有出现群体错位型婚配困难现象,这一现象主要存在于1980年以后出生的世代中,尤其是1990年代初期出生的男性。一般而言,这种经验悖象及其变化不会是自然而然的,其背后应有特殊的社会文化机制在发挥作用。

三、男性婚配困难的文化解释

在分析中国社会问题的形成时,梁漱溟曾指出中国问题是极其严重的文化失调问题(5)梁漱溟:《乡村建设理论》,商务印书馆,2015年,第25页。,而费孝通对“社会问题”的分析亦强调过文化失调的机理。(6)费孝通:《文化与文化自觉》,群言出版社,2010年,第1页。比费孝通更早的社会学家奥格本(W. F. Ogburn)的文化滞后理论亦分析了社会文化变迁所造成的失调问题,并对费孝通有直接的影响。(7)费孝通:《文化与文化自觉》,群言出版社,2010年,第113页。奥格本认为,如果文化有两个部分,其中一部分变迁得比较早,或比较大,两部分不能保持原有关系,产生了失调,这时就发生了文化滞后。(8)[美]W.F.奥格本:《社会变迁——关于文化和先天的本质》,王晓毅、陈育国译,浙江人民出版社,1989年,第267、269页。

无论是梁漱溟、费孝通还是奥格本的思想,从“理论逻辑”上为我们提供的启发是:第一,社会问题可以放在“变迁”的过程中来理解;第二,可以从“文化”上对之加以解释;第三,应从不同的文化类型“交流”或“碰撞”所引起的“失调”的角度来解释。尽管如此,我们在面对具体问题时,不能完全照搬前人的观点,因为他们的思想所产生的时空背景与今天已经大不相同。例如,梁漱溟所揭示的文化的碰撞主要是“中国文化”和“西洋文化”,是一个“中-外”框架下强调“中”的内部问题。而本文所分析的凼村男性婚配困难的形成,如果从文化上来解释,是“中国内部”多元文化之间的碰撞和变迁所带来的问题。

在笔者看来,凼村这类民族地区的婚配困难男性问题的形成,本质上也是文化变迁的产物。笔者将主要从凼村这一民族地区村庄的女性早婚文化延续与男性婚龄延迟的张力、本地婚姻文化偏好与跨地域婚姻流动的非对称性挤压、有限代际责任文化与个体生活享受文化合力形成的家庭经济资源低积累三个方面展开分析和讨论。

(一)女性早婚文化延续与男性婚龄延迟的张力

从总量意义上看,对于婚配困难的形成,通常的解释框架都是指向性别比失调而导致的婚姻挤压问题。但与此相悖的是,凼村所在黔西南布依族苗族自治州的性别比并不高。以2015年全国1%人口抽样调查数据为例,黔西南州乡村人口的性别比是105.14,同样,在以布依族苗族为主要聚居点的黔南布依族苗族自治州,其乡村人口的性别比更低,为99.82。(9)贵州省统计局编:《2015年贵州省1%人口抽样调查资料》,中国统计出版社,2017年,第6页。由此看来,婚姻挤压之说难以解释上述地区的男性婚配困难问题。

黔西南地区是布依族和苗族居住比较集中的地区,该地区布依族青年特别是女孩有早婚的文化习俗。传统时期,一些布依族男孩女孩十来岁便开始学唱情歌甚至谈恋爱,父母不仅不反对,还积极支持。青年男女一般在十五岁左右就结婚,并因此而衍生出婚后一段时间“不落夫家”然后逐渐过渡到“坐家”的婚俗文化。(10)李君怡:《布依族“不落夫家”婚俗试析》,《贵州民族研究》2010年第3期。而且,与汉族通常意义上的老夫少妻匹配(比如通常男比女大两三岁)不同,布依族因为有不落夫家的习俗,所以普遍都是女比男大二至五岁。(11)贵州省编辑组编:《布依族社会历史调查》,贵州民族出版社,1986年,第1页。女性早婚的文化习俗在一些布依族的民歌中也有体现,例如《黄金难买少年时》:

十七十八正当时,这时不玩等哪时?这时不玩等哪下?黄金难买少年时。十七十八正当春,这时不玩等哪程?这时不玩等哪下?黄金难买少年春。十七十八花正红,二十五六花遭虫,三十四五当家去,舀水淋花花不红。十七十八花正开,二十五六花上苔,三十四五当家去,那时请郎郎不来……郎要来就快快来,别在家中久久待,花正开时郎不到,人会移花别处栽。郎要来就快快来,别在家中久久挨,花正开时郎要到,免得情妹苦在怀。(12)贵州人民出版社编:《贵州民歌选第三集(布依族情歌)》,贵州人民出版社,1957年,第4-5页。

从严格意义上来说,凼村是以汉族为主体,包括布依族等少数民族在内的村庄,但很难精确区分当下的婚俗文化安排中,哪些是纯粹汉族的,哪些是纯粹布依族或其他少数民族的,两者的边界在当地并非那么泾渭分明。但是,它与汉族地区纯汉族村庄的婚俗文化的区别非常大。所以,若与东部地区农村婚龄推迟甚至出现大龄未婚女性的现象相比较的话(13)杨华:《东部农村大龄女性青年婚配困难问题研究》,《青年研究》2019年第5期。,凼村所在地区的早婚情况特别是女孩的早婚情况是比较突出的。

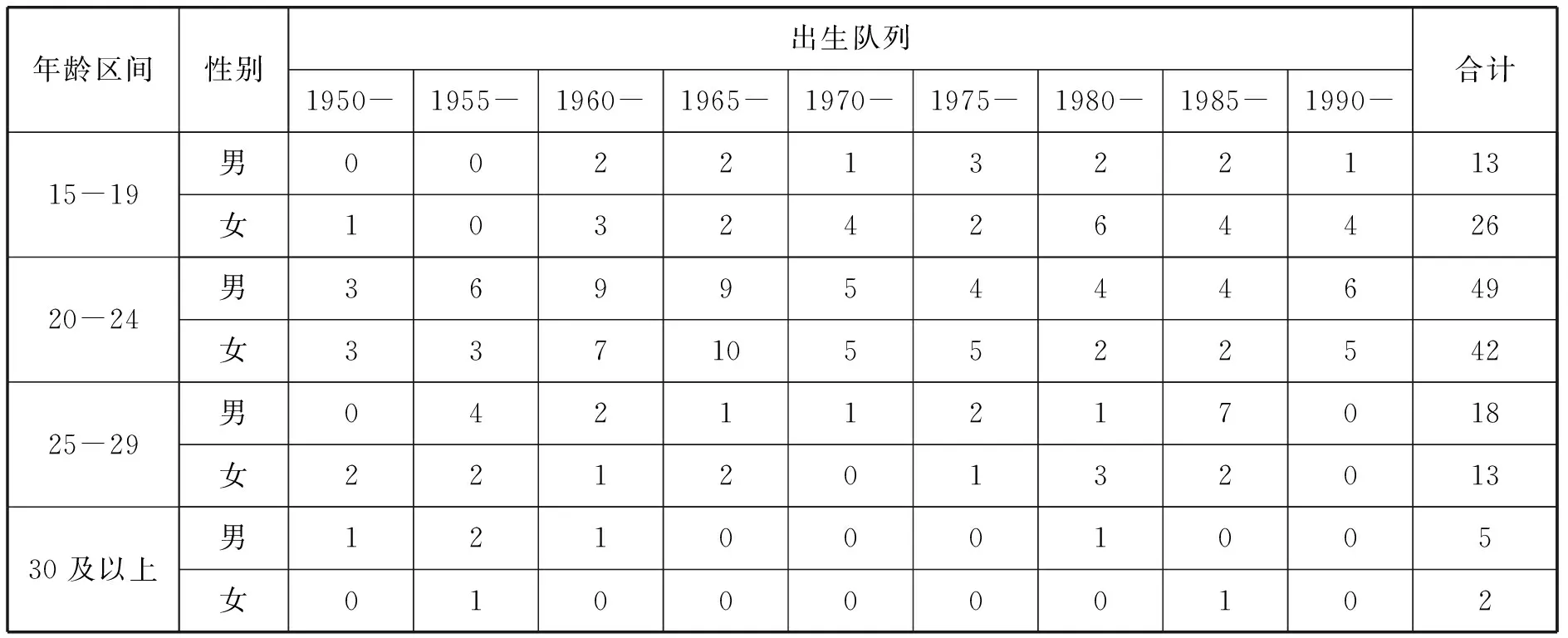

以凼村Y寨自然村为例,该自然村结婚年龄最小的女性只有10岁,结婚年龄最小的男性只有12岁,这种情况在东中部的汉族农村地区是罕见的。但在凼村,人们并没有觉得这是件令人感到惊奇的事情。“习以为常”的背后,实质就是一套当地的婚俗“文化”秩序。根据凼村Y寨自然村户口花名册的详细数据,笔者统计了该自然村1950年至1994年间出生的人口初婚年龄,具体情况可参见表3。

表3 Y寨按出生队列、年龄组、性别分初婚人口情况表(单位:人)

表3的数据显示,该自然村的女性初婚年龄主要集中在20岁至24岁之间,共有42例,占比为50.6%(42/83);在晚婚区间中,有9例的初婚年龄是“堆积”在25岁,26岁至29岁共有4例,30岁的有2例。如果比照男性相对婚配困难的年龄节点来说,这意味着当地女性在正常的结婚区间中完成初婚的比例能达到61.44%(51/83)。

与全国其他地方相比,凼村所在地区的早婚情况显得更加突出。以表3数据为例,共有26例女性在15-19岁的早婚区间中完成了初婚,占比达到了31.32%。这其实是一个相当高的比例,而且几乎在各个出生队列中均有分布。总体来说,早婚情况在1980年以后出生的队列中最为突出。

除上述田野数据的支撑外,通过一些宏观数据的比较,还可以从中进一步一窥端倪。以2015年全国1%人口抽样调查的数据为例,贵州省15-19岁段的乡村女性早婚占比是5.67%(725/12780),远高于全国乡村女性的早婚占比3.75%(9802/261347)。同样,在接近早婚区间的20-24岁段中,贵州乡村女性已婚的比例为48.86%,也远高于全国乡村女性的已婚比例37.54%。(14)贵州省统计局编:《2015年贵州省1%人口抽样调查资料》,中国统计出版社,2017年,第206页;国家统计局人口和就业统计司编:《2015年全国1%人口抽样调查资料》,中国统计出版社,2016年,第296页。而凼村的数字表明,女性早婚的情况不仅远高于全省乡村女性早婚水平,更是远高于全国乡村女性早婚水平,甚至接近全国乡村女性20-24岁区间的初婚水平。同理,凼村女性在20-24岁区间完成初婚的比例也表明这一地区女性婚龄是偏早的。

尽管同样在20-24岁间完成初婚成为凼村男性的主体部分(20-24岁段共有49例男性完成初婚,占比57.64%),但凼村男性在历史上亦有早婚的习俗。从表3数据中我们也同样可以看出,共有13例男性在15-19岁的早婚区间中完成了初婚,占比为15.29%(13/85)。显然,这一水平也同样高于贵州全省和全国乡村男性的早婚水平,但是却低于当地女性的早婚水平,并在相应出生队列即婚配性别匹配区间中与当地女性形成“落差”和“距离”。这个“落差”和“距离”背后的逻辑是,尽管凼村男性早婚水平仍然高于贵州本省和全国乡村男性的早婚水平,但在本地婚姻圈中,他们却是在逐步推迟其婚龄的,从而产生婚龄延迟的累积效应。累积时间越长,男性年龄越大,就越难在同一出生队列的本地婚姻圈中寻找到合适的结婚对象。表3的数据显示,在25-29岁的区间中,男性并没有如女性一样在25岁甚至26岁的年龄点上出现初婚的“年龄堆积”现象,而是比较均匀地延迟。其中,25岁年龄节点有5例完成初婚,26岁、27岁和28岁完成初婚的均为4例。年龄再往30岁及以上走,能完成初婚的开始减少,婚配困难的男性就明显增多。

(二)本地婚姻偏好文化与跨地域婚姻流动的非对称性挤压

在早婚文化之外,如果婚姻圈是扩大的,按照一般的逻辑,民族地区的男性如果不能在本地婚姻圈中找到合适的结婚对象,就可以到本地以外的婚姻圈去寻觅。但是,对于凼村这类民族地区的村庄来说,与其早婚文化相随的是,它还具有本地婚姻偏好的文化。

同样以上述Y寨为例,婚入女性中,省外1例从广西崇左嫁入,本镇以外本县以内3例,其余则全是本镇以内。婚出女性中,在能统计到的数据里面,外省11例,流出地包括浙江、广东、陕西、福建、广西,外县1例,本镇以外本县以内7例。这一数据大致可以说明,婚入女性以本地本镇为主。而婚出地则比较多样化,且两者之间存在很大的不对称挤压。如果我们将本镇以外的婚姻圈看作是本地婚姻圈以外的话,其结果是,本镇以外的婚姻圈中,Y寨女性婚姻净流出15人,占比高达65.22%(15/23)。当然,实际情况是,还有3例本县以外婚姻圈嫁入的婚姻,但最终均快速离婚了。其中,1例1980年生男性离婚时29岁,1例1983年生男性离婚时26岁,1例1993年生男性离婚时20岁。离婚时间分别发生于2009年、2009年和2013年。因此,即使有少量本地婚姻圈以外的女性嫁入本村,但因为婚姻的不稳定性最终导致离婚。这在本质上仍然无法改变本地婚姻偏好的文化,某种程度上还会反过来加剧对本地婚姻圈以外的婚姻的不信任和不确定性程度,从而更加强化了本地的婚姻偏好。

与本地婚姻偏好相随的是,男性在务工地点的选择上也更倾向于在本地,这无疑会更进一步错失一些婚配的机会。他们的一般原则是能不出镇就不出镇,能不出县就尽量不出县。在迫不得已的情况下,除了邻省,尽量不外出到东中部地区的省份务工。在工种选择、工作性质上,他们也更倾向于“自由”,不太喜欢进工厂或公司务工。由于本地产业发展有限,务工可选择空间自然有限,主要是建筑工地和一般的汽车修理、汽车美容一类的服务。而这些产业都是男性集聚型,他们很难接触到女性特别是未婚的年轻女性。因此,他们既难有好的经济积累,同时也无法交往到可以谈婚论嫁的女性。随着年龄增长,婚龄延迟,婚配也就越来越困难。

驻凼村的一位当地人社局干部介绍说:

刚驻村时,我利用自己在人社局熟悉人力资源市场与就业信息的便利,帮凼村年轻人对接了宁波一家对口帮扶公司过来招工。包吃包住,每个月的底薪是5000元。像这种三四个月的工资就可以顶本地一家人一年收入的“好事”,竟然到最后没有一个年轻人愿意去。他们给出的理由都是“太远了”“不想跑那么远”。(15)访谈对象:XSC;访谈人:刘燕舞;访谈时间:2019年5月17日;访谈地点:凼村村委会办公室。

这种婚姻偏好在凼村可谓根深蒂固、影响深远。例如“准光棍”程再,他其实已经结过一次婚,其妻子是邻省广西罗平人。妻子家乡的条件比凼村稍好,因此她建议程再跟随她到罗平那边去生活。但程再不同意,宁愿守在凼村苦熬。最后,夫妻俩离婚了,程再独自抚养两个儿子长大。又如邬仲,他跟笔者介绍说,他只能继续“在外”务工。细问他之后才知道,这个“外”指的就是本地“县城”,工种就是在建筑工地上粉刷墙面和贴瓷砖。带他去建筑工地的,是本村的一些堂叔伯和堂兄弟,能接触到的也主要是这些男性。而笔者之所以能访谈到他,是因为一幢建筑的工程结束了,他得回村“待工”。等下一批建筑工地有活儿需要开工的时候,他再与叔伯兄弟们回到工地。访谈中,他的堂兄判断,按目前形势持续下去,他堂弟的婚姻毫无希望。

(三)有限代际责任文化与个体生活享受文化合力形成的家庭经济资源低积累

婚姻能否成功匹配,最终还是需要家庭经济资源的积累。尽管凼村的婚姻消费水平并不高,彩礼等消费事项更多带有象征性,不像东中部或中原农村地区那样具有竞争性和货币化的特点。但无论如何,结婚所需的基本物质条件还是要具备的,其中最主要的是住房。要实现这一目标,就需要亲、子两代人形成强有力的代际合力,同时需要强有力的代际责任伦理和文化约束。

然而,在凼村,代际之间却呈现出弱责任关联的文化特征。对于亲代而言,子代能否顺利结婚,他们并没有表现得像儒家核心文化圈的父母那样上心,而子代也没有表现出像儒家核心文化圈那样对“不够给力”的父母的抱怨(16)贺雪峰:《中国区域差异中的文化核心区与边缘区》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2020年第6期。,代际之间彼此的责任期待并不强。凼村的亲代虽说不上对子代婚姻完全不关心,但他们似乎更在意自我的生活享受,而子代也是秉持同样的生活哲学。笔者很难找一个词来形容这种状态,在实地调查期间,笔者更多的直观感受似乎是凼村人“懒散”“悠闲”,注重“吃喝”“享受”。不过,凼村人追求的个体生活享受的状态最多只危害到他们自己或家庭,而对村落社区并没有什么实质性的不良影响。以生活上的吃喝享受为例,笔者一次在凼村镇上一个很小的饭店吃早餐时,看见他们正在餐馆前面清理杀好的一头牛。中午去吃饭时与同行的朋友聊到这件事,朋友解释说别看他们那里好像“很穷”,早上杀的这头牛最多也就够吃一个星期。这个集镇很小,只有三条主街道,步行十五分钟就能转完。且当地几乎没有什么外来人口,因此消费也主要靠本地人赶集消费,但类似的小餐馆却很多。

同样,笔者刚入村调查时遇到的一幕颇能给人经验上的冲击。在一从事樱桃种植的农户家,主人盛满一盆苞谷酒,目测在5斤左右。然后三三两两的人聚拢一起聊天、玩牌、喝酒。从上午十点开始,他们就着花生米、腊肉,边玩边喝,一盆苞谷酒在下午四点左右就被喝光了。然后又添了半盆酒,继续边玩边喝,直到晚上九点多结束。入村调查第二天上午,笔者到凼村村委会办公楼访谈,从二楼看到楼下两个年轻人蹲在地上呕吐。据村干部介绍,他们吐得是头一天晚上喝下去的酒。这与笔者此前在东部沿海地区如浙江宁波、绍兴农村调查遇到的情况大不相同。在宁绍地区农村,被访谈者的时间观念、市场观念、机会成本观念都很强,有时访谈时间过长,他们甚至会主动提醒访谈者无须在自己身上花费过多的访谈时间,实质是提醒访谈人耽误了被访谈者赚钱。

对于本地男性来说,如果他们自我判断完全丧失了婚配机会,则会愈加“懒散”“悠闲”,彻底丧失奋斗的动力,不仅不重视经济积累,而且陷入“今朝有酒今朝醉,明日愁来也不忧”的状态。“精准扶贫”中,有些建档立卡的“贫困户”就是这种“懒汉光棍”。

有一户光棍,因为被纳入了建档立卡的“贫困户”,当地政府还“必须”得扶。起初,当地干部帮助他申请到了“特惠贷”的小额贷款,然后帮他拿小额贷款去买了猪苗让他养猪。买到猪苗后,他“懒”得去弄饲料,市里驻村包保的干部又只好帮他买好饲料,并将饲料送到他家。但是,他又“懒”得去喂猪。最后,买来的猪苗就被他活活饿死了。(17)访谈对象:ZH-S;访谈人:刘燕舞;访谈时间:2019年5月19日;访谈地点:JN镇驻村干部宿舍楼。

各种各样的类似案例表明,过于注重个体享受的生活文化与有限的代际责任文化形成合力,使得凼村人很难形成婚姻缔结所需要的较好的家庭经济资源积累。过于注重个体享受的生活文化与有限代际责任文化的合力,不仅使得代际责任弱,也会导致夫妻责任弱。由此带来的更深的问题是,一些男女青年即使成功结婚,但婚姻却很不稳定。凼村很多离婚或跑婚(即法律上没有履行离婚手续,但人却通过各种方式离开)案例,表面上看是女性在外寻找到了更好的归属,而实质上与本文所说的婚配困难的逻辑是相通的。例如,程治,现60多岁,丧偶多年,有两儿子。大儿子结婚后不久因意外事故去世,小儿子本在外务工,因结婚难,便回乡以“填房”的形式娶了自己的嫂子,叔嫂婚后育有一子。但是,程治及小儿子都好吃懒做,成天在家无所事事(当年也被纳入精准扶贫户)。家里因无像样的收入来源,就靠程治儿媳妇在家里通过“裸聊”的方式赚钱。因为裸聊,她了解到了外面的丰富世界,便和同村另一境遇相似并同样靠裸聊为家庭创造收入的妇女相约深夜跑掉。第一次逃跑未成被抓回来暴打后,程治父子俩更加好吃懒做,并成天在家守着,以防她再次逃掉,同时继续依赖她通过裸聊来获取收入。后来,她与同伴连续三次深夜逃跑,最终获得成功。(18)访谈对象:WBJ;访谈人:刘燕舞;访谈时间:2019年5月16日;访谈地点:WBJ家中。这两户家庭也因此成了“重返光棍”(19)宋丽娜:《“重返光棍”与农村婚姻市场的再变革》,《中国青年研究》2015年第11期。的家庭。

类似程治那样的家庭,即使在重返光棍并被纳入精准扶贫户后,他们也并没有约束好吃懒做的行为,而是在底线扶持的水平上维持他们自认为的“底线”享受。代际之间难以形成有效合力,个人在婚配所需要的基本物质条件上也就难以得到有效支持。贫者如此,本地中等收入以上的家庭也相差无几。于是,群体错位的产生才有了较为广泛的社会基础。

追求个体生活享受的地方文化本质上也是一种贫困亚文化。贫困文化概念的提出者刘易斯(Oscar Lewis)将其界定为在既定的历史和社会脉络中,穷人所共享的有别于主流文化的一种生活方式,或穷人对其边缘地位的适应或反应。他认为,贫困亚文化的存在,一方面是穷人在社会强加的价值规范下,因无法取得成功而不得已采取的应对挫折和失望的选择;另一方面则是相当一部分穷人完全心甘情愿地生活于自己的文化圈。(20)转引自周怡:《贫困研究:结构解释与文化解释的对垒》,《社会学研究》2002年第3期。从凼村的经验材料来看,这一亚文化的存在客观上固化和合理化了当地婚配困难男性存在的地方秩序。当然,如果这种亚文化不遭遇外在于村庄的其他文化的冲击碰撞,那么,当地男性婚配困难的严重程度至少要比目前轻,而这些正是下文要继续深入讨论的内容。

四、文化失调与群体错位的形成

女性早婚文化、本地婚姻偏好文化、有限代际责任文化与追求个体享受的生活文化都是凼村这个多民族杂居村庄历史上本来就有的,这些并非晚近以来的新现象。但是,为什么婚配困难没有在更早的历史时期出现而主要表现在晚近十多年以来呢?从纵切面的社会文化变迁角度来说,笔者认为这与村庄社会快速变迁时期凼村的文化失调有关。

凼村的经验表明,其本来所具有的那些文化仍然在坚实地影响着村民的行动,同时它也在持续地、长时段地遭遇“凼村”这类民族区域以外的文化的影响。凼村内生的文化与村庄之外的文化的接触和碰撞既不是谁先谁后的“滞后”状态,也不是并行不悖的“平行”状态,更没达到“交融”或“同化”的状态,而是处于转型时期的“混乱”和“失调”状态。笔者将这种情况称之为凼村的“文化失调”。凼村男性的婚配困难,就是凼村“文化失调”的产物。

那么有哪些外在于凼村的文化与其原有文化发生接触和碰撞呢?应该说,我们很难像自然科学那样给出精确的类似于一加一等于二那样的判断。通过访谈,笔者认为一种“多维的现代文化”持续地与之接触和碰撞并影响着它。强调外在于凼村的现代文化的“多维”特质,实际上有利于从叙述方便的角度对外在于村庄的“多种”文化进行归类。对凼村而言,类似“小传统”的村庄内生的文化前已述及,但是外在于村庄的文化则不能简单套用“大传统”的形式逻辑来加以叙述。(21)王铭铭:《社会人类学与中国研究》,广西师范大学出版社,2005年,第140-141页。在当下社会激烈变迁的时期,村庄之外的文化体系已经远远大于“大传统”的内涵。能够影响到村民婚姻的“多维的现代文化”至少包括:现代的家庭伦理文化、现代的婚姻缔结文化和现代的科学技术文化。

从现代的家庭伦理文化来看,依代际纵轴论,与传统时期更多强调亲代的权利而要求子代履行更多责任不同,现代家庭伦理文化虽然也要求子代对亲代履行责任,但更强调亲代对子代的责任。依夫妻横轴论,在男女平等观念长期的熏陶下,妻不再是原有意义上的“从夫”,而更多从自身“实力”特别是经济实力出发,获得更多与男性平等的权利。其影响是:一方面,它会悄然地、逐渐地要求婚姻缔结环节中亲代尽更多的责任,而他们原来具有的传统意义上的包办婚姻的权力则被大幅弱化和窄化;另一方面,对于年轻女性来说,亲代需要尽更多的支撑男性成家立业的责任,但又不能影响或降低女性个体生活享受的程度。年轻男性亦逐渐接纳这套文化,在夫妻轴中,女性逐渐摒弃原有的从属特征,开始越来越具有她们的自我能动性,这些反过来又会对亲代构成一定的压力。但是目前来看,亲代虽然感受到了压力,却并没有承认这套文化是天然“正确”的。因为与他们原有的文化体系相比,他们并没有义务要接受这种新的文化。因而,不管是在子代婚前所需要的家庭经济资源积累支持方面,还是在假定子代成功婚配并生育后的预期帮助子代抚育孙辈方面,亲代的动力普遍不足,从而难以与子代形成有效的代际合力。这导致子代中的未婚男性一旦遇到劣势因素的冲击,就会产生一轮又一轮的劣势累积的连锁反应。

从现代的婚姻缔结文化来说,一方面,包括婚姻在内都开始“市场化”了,且婚姻市场所对接的也不再是本地市场,而是在本地市场之外同时对接全国性的婚姻市场。在这个层次上,不仅一切都开始有了明确的“货币化”概念,也开始出现了带有商业特质的“竞争”。相比之下,凼村虽不如其他地方那样拘泥于讲究高昂的彩礼,但对于房子、车子等结婚所需物质消费的需求,较以前(尤其是1980年以前)来说却明显增多。另一方面,包办婚姻也逐渐失去了市场,自由恋爱成为价值正确的常识且深入人心,依靠说媒的牵线搭桥的传统做法也在迅速衰落,这山头与那山边的“对歌”式的谈情说爱也越来越少,甚至鲜见了。以城市为主要特点的现代晚婚晚育的文化被年轻人广为接受。此一变化所导致的结果是,那些认为在本地婚姻市场中处于优势位置的年轻男性,在他们“适婚”的年龄段中没有“结婚”的压力和迫切感,从而在无意识中推迟了“适婚”年龄并最终跨入了“失婚”的门槛。大量1980年以后尤其是1990年初期出生的群体错位型婚配困难男性的形成即与此紧密相关。

就现代的科学技术文化而言,数字文化的输入是最近十年来最突出的大事,它对凼村的影响是全方位的。数字电视、智能手机的普及,使得微信、抖音、快手这类社交工具在凼村同样大行其道。上述凼村已婚妇女在手机视频聊天后撇下丈夫、孩子跑掉的案例,就是社交工具对当地影响的一种表现。数字文化的输入,使得凼村不再是传统意义上的物理封闭的民族村庄,而是通过一部手机即可外联万物并与外部世界时空同步的数字现代化的村庄。这种时空高度压缩的瞬时效应所带来的后果是,它不仅影响到劣势累积的加剧和更多不可预知的劣势因素的出现,从而加快群体错位型婚配困难男性的产生,也会在混乱失调状态中进一步强化原有文化的应激反应,包括:对外地婚姻的更加不信任和对本地婚姻的更强偏好、倒逼部分年轻男性早婚以加强对不确定性的无奈应对,以及一些婚姻失败后“重返光棍”的家庭更加快速地沉沦和得过且过。

所有这些外在于凼村的“多维的现代文化”都对凼村人产生了多面影响,至于它们是如何传播进入凼村并与之发生交互的,同样很难找到精准的可供测量的路径,但有几条路径仍是非常明显并值得注意的。

第一,国家政策实践行动的非预期后果的影响。斯科特(James Scott)在分析19世纪晚期和20世纪国家发展过于依赖极端现代主义(high modernism)指导而忽视地方的实践性知识时发现,那些雄心勃勃的改造社会的计划在让现代人受益的同时,也造成了诸多非预期的不良后果。(22)James. C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press, 1998, pp.311-342.对凼村而言,国家政策实践行动的影响和推动,毫无疑问是全方位的,数十年里以现代化为最终导向的各种国家政策的实施和落地,最终都要对接到凼村具体的人。举例来说,新农村建设和精准扶贫等惠乡惠民政策的实施,会从“现代”的意义上训练和陶冶几代人,透过这些政策的实施,村民知道了什么是“致富”,什么叫“发展”,什么是金融意义上的“贷款”,什么是“程序”,什么是“民主”,等等。这些作为现代文化象征的词汇的输入是潜移默化的。它们的主客观动机无疑都是希望实现善治,只是在其进入和下渗的过程中,会出现不可预料的后果,即原有的文化体系在与之接触和碰撞时难免会在一定时期内出现不适应的问题。

第二,人的流动性的影响。尽管前面提到凼村人有本地务工倾向和本地婚姻偏好,但村庄中还是源源不断地有一部分人流出到外地务工、求学乃至婚迁。即使他们中的大部分人选择在本地务工或求学,比如就在本地县城,然而县城作为承接现代化和城市化文明的末端或次末端,亦不可避免地承接了本地城市以外的更加多元的各种现代文化。因此,在流动的过程中,浸润现代文化的村民回村后自然而然地就会与原有的村庄文化发生碰撞。

第三,媒体尤其是各种网络新媒体以及社交软件的影响。据笔者观察,凼村主要受到四种媒体的巨大影响:电视、QQ、微信和抖音。在20世纪前十年中,主要是电视和QQ的影响。电视影响辐射到各个群体,包括各个年龄段的村民,而QQ主要影响到当时的年轻人,微信的影响大致发生于2014年以后,而抖音的影响则主要是2017年以来。上述三个方面,从上到下、从外到内,对凼村的影响都是全方位的。尤其是最近十年来,智能手机、网络技术和社交媒体软件对凼村的辐射几乎达到360度无死角的地步。更厉害的是,网络技术的发达使得外在于村庄的现代信息可以“全息”化地进入凼村。数字技术的使用使得凼村与外界虽有物理边界的藩篱,但不再有文化边界与信息边界的阻隔。所有“现代”的东西都可瞬时到达凼村人的手机上,然后进入他们的头脑中。这点对于凼村人而言,真可谓千年未有之大变。这些多维的现代文化的进入或碰撞并非与凼村原有的文化体系是无缝对接和完全适应的,而是在一片混乱中出现了文化失调。这种文化失调既发生在代际之间、世代之间,也发生在代内不同群体之间。

代际之间的文化失调主要是就父子轴来说的。对于凼村人来说,1980年以前出生的世代的观念与凼村传统的文化比较接近和适应。例如,在早婚文化、本地婚姻偏好文化方面,他们仍倾向于在本地婚姻圈中通过媒人介绍尽早结婚。所以,安排子女婚姻的过程看起来仍有“准包办”的特点,且从动机上来说,他们是主动的。但是,对于1980年以后出生(特别是1990年以后出生)的世代来说,尽管仍有在本地早婚的现象,但顶多算是上一代早婚偏好和本地偏好的“余威”,颇有“强弩之末”的特点。因此,从动机上来说,对于1980年以后出生的世代而言,本地婚姻偏好的早婚是被动的,尤其是对于凼村1980年以后出生的男性青年世代来说更是如此。相反,他们在接纳城市倡导的晚婚晚育方面越来越彻底。这种状况会加深他们在群体错位型分布方面的“错位”程度。

文化失调其次发生在代内之间,即发生在同一出生世代之间,并进一步叠加了不同世代之间的失调。不管是1980年以前出生的世代,还是此后出生的世代,两者的世代内部都出现了差异,且在1980年后出生的世代中更为突出。这个差异就是,同一世代中总有一部分人因为外出就业或者创业,从而改变了他们的收入结构。由于每个人在能力、机遇、家庭资源等方面的情况各不相同,所以即便是在同一时段进入劳动力市场或商业市场,其在经济收入方面的差异也会变得越来越明显,因此在同一世代内部出现越来越明显的经济分化,进而在经济分化基础上形成了明显不同的层级。

1980年以前出生的世代,只要在适婚阶段,不论中层和上层都容易在本地婚姻圈中结婚,难以成功婚配的主要是劣势累积类型。而在1980年以后出生的世代中,其中层和上层在结构层级位置上仍然将他们等同于1980年以前出生世代的层级位置,并据此来评估他们所具有的婚配机会。但是,在文化上,他们接受了城市晚婚晚育以及趁年轻时多娱乐享受的观念,他们的父辈(也即在1980年以前出生的那一代人)的文化认知却是模糊的。一些处于中上层结构位置的也认可年轻一代对城市婚姻的想象,并尽可能地在文化观念上尝试将自己调适成与年轻一代匹配或接近的亲代群体。同一出生世代中的这种文化失调,通过群体的层级分化会进一步发生“迭代”失调,使得无论是亲代还是子代,都把本地早婚文化、本地婚姻偏好文化中的“优势”位置,不切实际地“虚幻”到村庄边界已然开放后的空间现实中,从而使得大量群体错位型婚配困难男性得以产生,最终造成了当下民族地区男性婚配困难的社会问题。