通渭剪纸春叶、遮面与大地湾陶纹的关联性研究

朱江龙

(西北师范大学美术学院,甘肃兰州 730070)

通渭剪纸 “春叶”“遮面” 是甘肃陇中特有的手工镂空制作的传统工艺品,是陇中春节年关用于辞旧驱邪、迎新纳福的民俗产物。它不仅是传承千年的传统习俗,还承载着印染和雕镂两项较为独特的工艺美术技艺,而这种制作工艺技术和独有的图案纹样对研究北方地区印染、雕镂、美术历史和民俗流变具有重要的意义,其自身传承有着较高的文化价值、历史价值及艺术价值。探究春叶、遮面的图案纹样与其同系渭河流域的大地湾彩陶纹样之间有着极大的关联性,也能从侧面折射出春叶、遮面图案纹样背后的文化传承和历史渊源。

1 春叶、遮面及大地湾陶纹概况

1.1 春叶、遮面的用途及起源

春叶、遮面一直被学者归为剪纸一类,但它和今天剪纸的制作方法有所区别,传统剪纸多以剪刻为主,以撕、拼贴、烧为辅;而春叶、遮面却以锤凿镂空为制作方式去雕刻纹样,与传统的剪纸严格意义上来说有本质的不同。其镂空技术的源头,比剪纸要早得多,从出现钻孔技术的原始社会,就已经有镂空技艺的存在,再到商周的青铜石玉、皮革镂空装饰,以及战国银箔等不断的演变丰富,这一艺术技法与今天陇中地区春叶、遮面是一脉相承的。

从渊源和用途这两条线索出发,追溯春叶、遮面的直接源头,发现其皆由古代 “春幡” 和 “春胜” 演变而来,而 “春幡” 不断演变成 “春胜”,二者之间有着前后的渊源。随着时间的推移,称呼也随之居多,晋唐之初,春幡演变成春胜之始、慢慢到后期的人胜、彩胜、花胜(华胜)再有幡胜等。唐初春胜多指花胜,宋代春幡、春胜又被笼统地称为 “春幡胜”。

“春幡” 的起源最少可追溯到汉代,最早就有立春之日 “立青潘” 于门外的习俗。在《后汉书·礼仪上》中的 “青幡”,实则就是春叶的源头所在,其书中记载:“立春之日,夜漏未尽五刻,京师百官皆衣青衣,郡国县道官下至斗食令史服青帻,立青幡,施土牛耕人于门外,以示兆民。”[1]南朝陈诗人有写 “立春历日自当新,正月春幡底须故” 的诗句,所以,春幡从一开始就有它的文化载体——立春之日的信物,这与陇中春节屋檐椽头上所贴的春叶相对应。传承至今,这种文化载体的使命从未改变,只是在此基础上不断丰富。

遮面的源头是由早期的“春胜” 演变而来,“春胜” 的出现和用途不晚于晋朝,并且 “胜” 与立春有内在的联系。李商隐所写 “镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风”,显然说明了 “胜” 的历史和存在的意义。南朝梁宗懔的《荆楚岁时记》云:“剪裁为人,或镂金箔为人,以贴屏风,亦戴之头鬓。又造华胜以相遗。”[2]又如宋徽宗《宫词》“巧簇罗牌翰苑词,宜春相向贴门楣” 等直言 “贴” 于门楣处。在日本正仓院所藏的 “人胜残阙杂张”[3],就是后来遮面最直接的雏形,根据记载同样也是 “宜春” 信物,其 “春胜” 张贴位置从早期的屏风到门帐再到门楣处,不断与今天的遮面所贴位置相契合。

现在,春叶和遮面成为组合,而这种组合在早期源头之中就有联系,其中很明显的一个过渡和转变就是由春幡到春胜再到春联的雏形春贴(帖子词的深化演变),它们三者之间同样存在着很大的前后关联,所以春贴与遮面同根同源,一脉相承于春胜。

1.2 春叶、遮面画面图案介绍与色彩分析

1.2.1 图像内容介绍

春叶、遮面其用材主要是宣纸一类,制作工具独特,以凿镂为主。通渭刻纸艺人根据大小需要在裁剪好尺寸的白色宣纸上用各种特制的刻刀或凿刀,根据稿样镂刻出各种纹样。

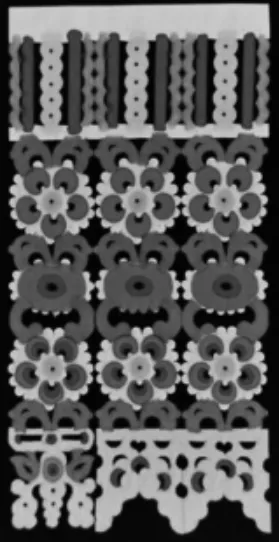

春叶当地人又称 “春缨”“风笺”,其形为几何纹样或花纹组合的长条形图案,有大有小,一般长35 cm,单条宽不过6 cm。图案的构成可分上、中、下三部分,上部是横向宽带纹、条形纹及月牙纹等组合而成的图样;中间多由花瓣纹、月牙纹系拽花卉图案或吉祥、祝福的字样作为春叶的主体部分,如福、禄、寿、喜;下部同样是用几何纹样组成的图案,在当地图案具有特殊的象征隐喻作用,如形似古裤币、佛手或花卉等图案,其形状丰富多样(见图1)。镂空工序完结之后,须进行染色,染色一般色调有红、黄、蓝、绿为主色,搭配渗染。现在的通渭春叶用途一般在除夕之前张贴春联的同时,将春叶贴于相应的位置,一般贴在屋檐椽头处,象征着吉祥、招财,以示新春的到来。有些地方又称其为 “过门笺”“挂笺”,它的传承南北方皆有,但各地随着人文历史、地域环境、风土民情等各种因素的影响,它们都有了地域性的“标签”。

图1 春叶(传承人刘胜余供图)

遮面一般约为26 cm×40 cm 的横向长方形构图刻剪,其纹样更为多样化,图案整体构图亦有主次之分,图案构图如同汉印形式设计画面的边框,来突出边框里面的内容,并且画面之中往往采用长条纹配三角纹等纹样组合做分割画面,以此来安排画面的主次和疏密,纹样一般由几何纹、花卉纹样以及配有祝福意义的镂空字样所合成,如招财进宝、吉祥如意、福、禄、寿、喜等作为图案中心或主体,也有很多主题性的创作和构思,但纹样风格都大为相似(见图2)。它的制作方式和春叶一样,只是纹样的设计和图案的整体布局有所不同,其主要贴于堂屋门窗或大门正中的门楣之上,取纳祥、避邪、遮掩邪晦之意[4]。

1.2.2 色彩介绍及成因

春叶、遮面的色彩形成实则跟本土的地域环境有内在联系。在西北这块贫瘠的土地上,地貌苍凉干燥,沟壑纵横,年冬之际单一的黄土裸露在这片地域,色调单一的陇中,使用浓郁的色彩去营造年关的喜庆氛围,来缓解一年里沉重的生活节奏,不仅如此,这里的色彩也折射出当地人的本真与纯朴。

再者,春叶、遮面的色彩有很强的隐喻和内涵,从当地文化馆实际调查再到走访传承人,得出春叶、遮面大的色系是相似的,其用色传承至今,一直采用单色为主的原则,主要采用红、蓝、黄、绿,随着春叶、遮面的不断传承延续,今天的春叶、遮面相对加了一些互补色在其中,如橙色、紫色。当下春叶、遮面的染色一般由酒精调试国画颜料,然后一次取一定厚度镂空好的春叶、遮面用毛笔巧妙渗染,尤其是渗染的面积大小和渗染效果程度,都需要凭经验去把控点染。

除了 “随类赋彩” 以外,春叶、遮面的颜色应用与图腾崇拜、阴阳祭祀也有一定的关系,并且春叶、遮面与民俗文化结缘,成为民俗文化符号的载体,颜色必然有一定的寓意和内涵在其中。据当地传承人口述,春叶上半部分的染色一般为蓝、红、黄三种颜色,而这三色代表天、地、人,如波折纹的蓝色代表天、黄色的空心圆形纹代表地,红色条形纹则代表人,同样遮面所用颜色皆有类似的寓意在里面。

1.3 大地湾彩陶纹

大地湾遗址于1958 年发掘于甘肃省秦安县五营乡邵店村东侧,该遗址主要分布在流经甘肃的渭河流域的三级支流清水河南岸的二阶级地和相接的缓坡山地上。大地湾新石器遗址文化分为五期,第一期归属于前仰韶文化时期,第二期、三期、四期分别为仰韶文化早中晚期,第五期为常山下层文化。五个时期所发掘的彩陶极为丰富,各个时期的彩陶纹样也是极具特征,从第一期到第三期主要的陶纹有条带纹、波折纹、弧三角勾叶纹、圆点、条纹细线等母题组成变体鱼、鸟纹、垂弧纹、四方连续弧边三角纹等图案。而花瓣纹、漩涡纹、网格纹、平行纹等在第四期更为独特,该时期的彩陶纹样下承马家窑纹样的开端。第五期纹饰有剔刺纹、弦纹、方格纹、压印纹等[5]。

2 春叶、遮面与大地湾陶纹存在关联性的必然条件

2.1 地理地域文化上的联系性

同处渭河流域的通渭、秦安两县,皆是黄河文明的发祥地之一,受到当时优越环境的影响该区域的历史文化格外悠久,从大地湾文化(仰韶文化前期)到仰韶文化鼎盛的到来,再到马家窑文化的辉煌,彩陶一直主导着华夏史前文明,在玉器、青铜未出现之前,彩陶所承载的文化价值和实用价值都具有很高的地位,必然也对周边地区各方面及后世产生极大的影响,直到今天这种影响也依旧存在,而通渭春叶、遮面它独特的图案纹样也由此受到大地湾陶纹的影响。

通渭位于甘肃东南部,地处陇西黄土高原腹地,定西市东侧,东南、南部与天水市秦安县、甘谷县相接壤。境内河流自西北向东南,绝大部分属于渭河水系,尤其是渭水支流葫芦河、散渡河(牛谷河)皆从秦安县和甘谷县流经通渭碧玉镇、寺子川乡,而且在该地区还发掘到了大量的马家窑文化的陶器,主要是马家窑文化马家窑类型、马家窑文化石岭下类型居多。这直接反映出在渭河流域水系上长期延伸的陶器文化有长期发展传播的迹象。

与通渭相接壤的天水市秦安县大地湾亦属于渭河流域所孕育,在这里发现了大量的新石器早期陶器及文化遗址。母系氏族社会下,物物交换导致大量各种手工业的产生、发展和传播,也是渭河流域不断汇集早期文明成果的原因之一。

2.2 文化内涵的相似性

从陶纹和春叶、遮面两者的用途和内在的寓意性寻其关联性,其二者之间有着相似的文化内涵和寓意。“彩陶艺术无疑是我国传统艺术的源头之一,直至今天仍然有着可以借鉴弘扬的艺术内涵”[6]。不管是剪纸还是彩陶皆是农耕文化的产物,这也导致它们所蕴含的寓意有很多相同之处。

大地湾彩陶作为仰韶文化的开端,是纹样传承性很强的一种文化载体,具有特殊意义。纹样的出现不仅是装饰意味的呈现或者自然事物的模仿,更多的是远古图腾的崇拜(大地湾彩陶的鱼纹纹饰)、自然事物的模仿(对火和动物的模仿描绘)、繁衍生息的隐喻(蛙纹、鱼纹的演变与广泛应用)、巫术观念的表达(人头形器口彩陶瓶、大地湾地画的出现),以及个人情感的融入(原始先民对物象的认知)。

同样,通渭春叶、遮面自身也具有特殊的隐喻性在其中,即具有对自然事物的模仿、远古图腾的崇拜、自然事物的描绘模仿、繁衍生息的隐喻、巫术观念的表达、个人情感的融入等。它利用谐音、文字等手法来隐喻人们对幸福,美好生活的向往,如用牡丹象征富贵,剪鸳鸯象征爱情,剪梅花象征高洁。用寓意、象征来隐喻繁衍生息的含义,如石榴隐喻多子多福,金鱼满塘谐音 “金玉满堂” 等。不仅如此,春叶、遮面的用途不一样,其意义也不相同,民间习俗会把这种刻纸方式广泛应用在祭祀方面,或喜庆或吉祥或祈福,而所有的这些含义都在民间已是约定俗成。

3 春叶、遮面与大地湾彩陶纹样比对分析

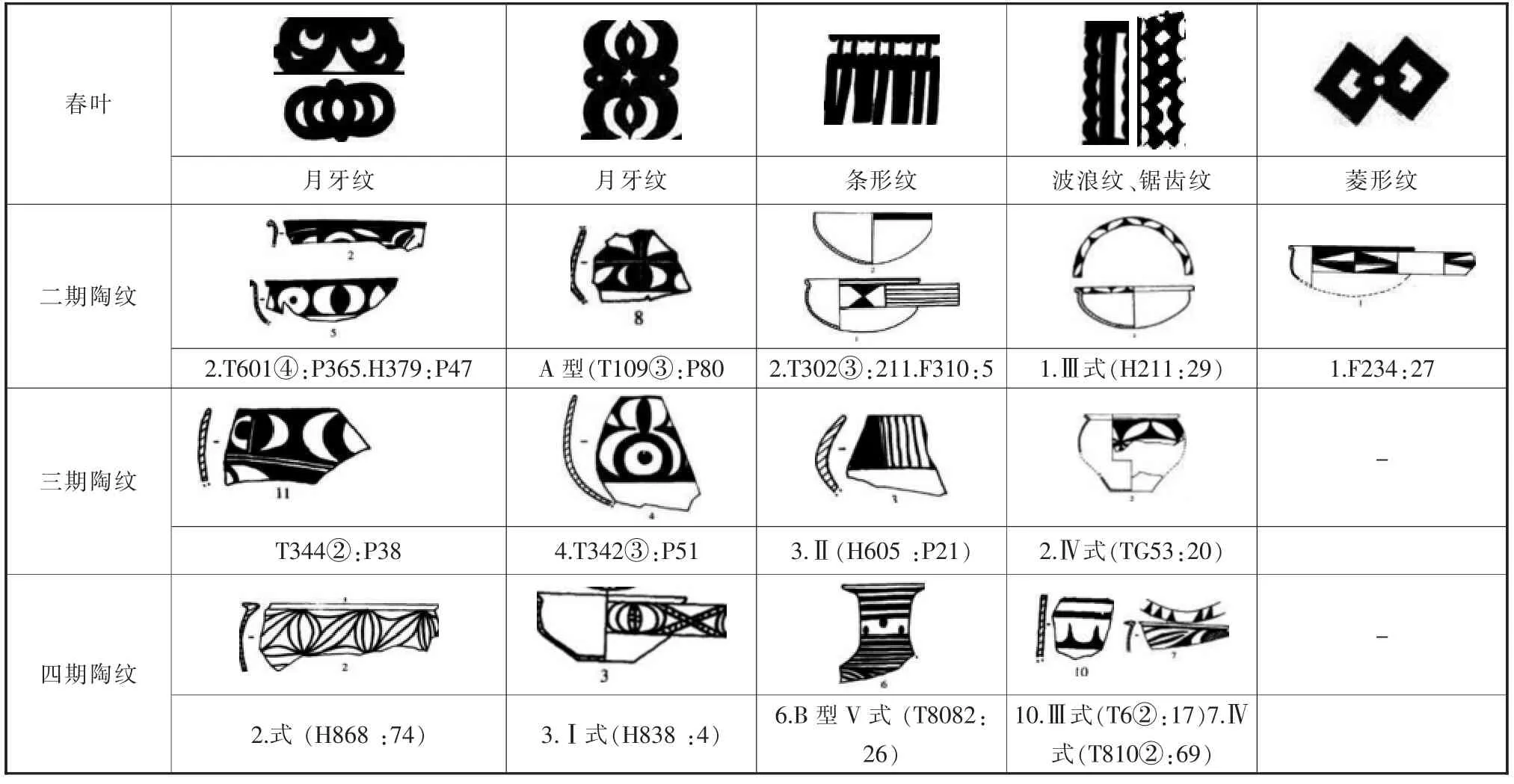

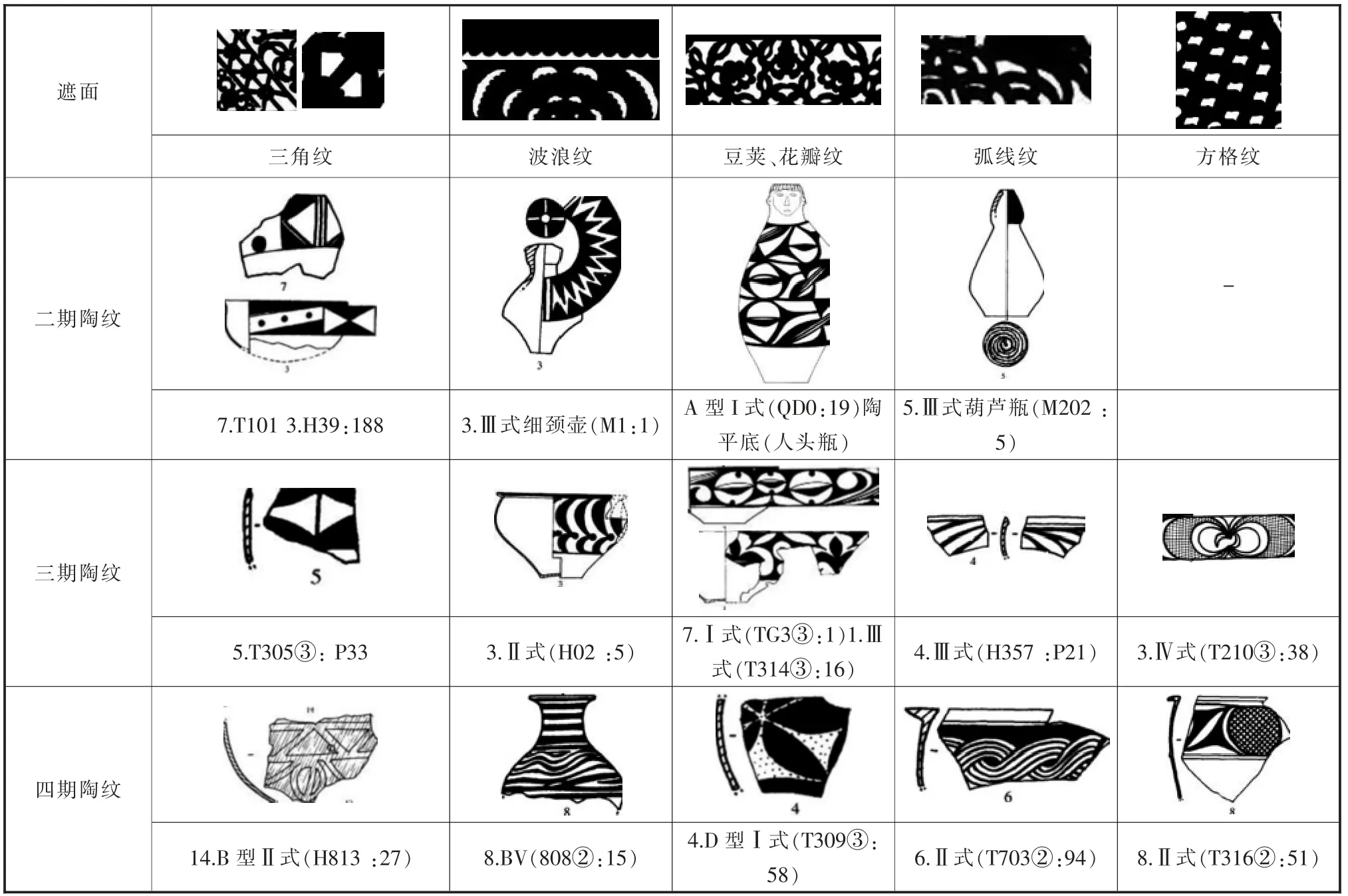

经过对春叶、遮面的纹样提取及黑白效果处理,对二者图视进行概括归类分别与大地湾陶纹[7]比对(见表1 和表2),来进一步释说春叶、遮面与大地湾陶纹之间直接和内在的关系。

表1 春叶局部与部分陶纹纹样比对表

表2 遮面局部与部分陶纹纹样比对表

根据归纳比对,春叶、遮面中纹样大体可以概括为四类:几何纹、动植物花鸟纹、建筑类的元素及其他。但春叶、遮面中最多的还是以几何纹样为基础进而不断组合成其他丰富的图样,以点、线、面的形式构成它独特的图样和所呈现的视觉效果。圆点纹、柳叶纹、月牙纹、菱形纹、方孔纹、波浪纹、折线纹、宽带纹等,这些纹样之间相辅相成,共同构成整个画面。而这种纹样的成型与它镂空用的工具有一定的关系,但更多的是彩陶纹样的不断发展演变及潜移默化的影响致使春叶、遮面的纹样具有相似性。

时至今日,春叶、遮面与剪纸一样,同样具有文化传承的结果展示,而这种传承却有着原始文化的积淀和延续,经过时间和历史的变迁,致使文化通过其他媒介作为载体继续以新的方式在发展,而所言的载体不仅是剪纸及春叶、遮面,还有更多的承载物伴随在人们的生活中。正如王伯敏先生所言:“民间美术是原始造物艺术的延续,原始先民在造物活动中提取的各方面的成就,为后世的艺术发展奠定了基础”[8]。

在表1 中,对 “春叶” 图案分上、中、下三部分,笔者提取纹样元素,发现其纹样元素主要有月牙纹、圆点纹、柳叶纹、波浪纹、折线纹、宽带纹、条形纹、菱形方孔纹等。而且纹样对应出现的相类似频率较高,从纹样中可以看出,此时的大地湾先民们对曲线的应用和追求已经有了一定的高度,而且这种纹样之间的相似性几乎每期都有。

在表2 中,遮面的纹样比起春叶要繁杂、丰富得多,大量的几何形纹饰与大地湾三个时期的纹样相对应。遮面纹样主要由各种各样的直线、曲线、弧线构成,在大地湾陶纹中较为常见的就是垂弧、凸弧、三角(对三角、背三角、弧线三角等)、豆荚、花瓣、回旋勾连、网格、带状、锯齿纹等元素,这在遮面纹样中皆能对应找到。而遮面纹样是采用这些最基本的纹样元素,来进一步塑造由自然界物象引导的 “精神之物”。所以,遮面中出现的各种几何纹样重构的主体物基本上都会在现实生活中找到,如最多的还是以花卉为主,伴随花瓣纹的一般都由两块弧形纹相反组合而成,主体之间与画面的元素搭配都有雷同的纹样在其中。

由表1 和表2 可知,纹样间背后具有关联性,这种关联在整个西北也是独特的。大地湾陶纹丰富的图案、精美的花纹组合、狂放的线条笔法都是构成陶器纹饰别样的因素,也是影响春叶,遮面及西北剪纸的因素之一。无论是春叶、遮面的图案纹样还是它本身的色彩应用,都彰显着它应有的特色,而这种独特在大地湾陶纹中也能一一与之对应,二者体现着它们自身在西北这块本土地域上的与众不同。

3.1 纹样元素构成方式的相似性

通渭春叶、遮面图案纹样与大地湾遗址的陶器纹样元素之间构成方式具有相同之处。“新石器时代纹样作为早期的民族文化,与今天的剪纸艺术具有紧密的联系”[9]。在大地湾彩陶纹样中笔者发现纹样的对称性,到单个几何纹样的多重出现和排列组合,最突出的是单独纹样、二方连续和四方连续的构成方式。如大地湾陶纹中三角弧线纹的连续组合,构成了空白的月牙纹或花瓣纹。还有利用三角形的不同形式加以组合成其他纹样,如三角形与三角形的对称布局,像表2 中的7.T101、3.H379:188、5.T305③:P33.等皆是三角纹的组合,以对称的方式做纹饰。这在遮面中构图主次分割的三角纹组合排列较为多见,基本上遮面每一种构图都有这种形式出现,如表2 中遮面的三角纹局部。大地湾出土的 “人头形器口彩陶瓶” 采用二方连续的构图,彩陶的上中下分段布局加上三角弧线纹样的组合,与之对应的遮面中豆荚、花瓣纹组合同样横向的连续排列,与大地湾陶纹具有相似的构成方式和规律。这些图案组合严密、排列合理、规律性强,装饰效果明显,体现了人类的聪明才智和高度的概括能力,也直接影响到以后文化的继续传承与演变发展。

3.2 粗犷奔放、稚拙古朴的相同性

从表1 和表2 的比对中可以看出,通渭春叶、遮面在纹样表现上和陇中及关陕一带的剪纸一样,具有古朴、狂奔的纹样和图式,而在大地湾陶器上表现奔放而却又不失美感的线条纹样也比比皆是。

这种地域风格意象源的构成跟自然环境、人文情怀、生活习惯等有关[10]。同系渭河流域的陇中地区,虽然前后历史时间相差甚远,但文化的传承从未间断,从大地湾先民遗址的发掘到周文化的继承延续,也曾是戎、羌、狄、月氏、乌孙、匈奴等古老民族聚居和文化碰撞的地方,游牧民族的豪放性格注定在这里文化和艺术中有所体现。大地湾陶器纹样的朴拙虽出自不同的先民之手,但彩陶上勾勒的笔触,彰显着新石器时代先民们狂放和粗野的精神状态。有些线条的流畅性控制不亚于马家窑彩陶的线条,甚至与今天的线条勾勒相媲美,这在 “人头形器口彩陶瓶” 和 “鱼纹彩陶盆” 等纹样上足以证明,说明了当时人们对粗放和媚秀的把握是比较到位的,但更多的是其原始粗野奔放的流露,这也是在当时生存环境影响下形成的。

同样地处陇中地域风俗习物的春叶、遮面,本身也受到当地本土文化的影响,而这种潜移默化的熏陶不排除陶纹纹样,致使不断丰富春叶、遮面的画面风格、构图及寓意形成了粗犷、奔放、朴拙的样貌,以及其用色上的浓艳、丰富多彩。这些都使其在陇中这个特殊的环境下滋养成本土独特的一面[11]。

3.3 精神寄托的相通性

不管是春叶、遮面还是彩陶上面都具有神秘象征的纹样,都在自然之中可以找到原型的物象对应。而这种物象经过先民或者传承人的艺术处理加工,赋予了停留在自然界中没有的精神和内涵,这些纹样图案开始有了特殊的文化意蕴。

从大地湾彩陶中,陶器纹样不仅只是简单的几何纹样,概括性的几何纹样是新石器时代原始先民内心的折射和写照。不管是彩陶鱼纹盆上鱼纹图案的具象到抽象的转变,还是具有神秘色彩的人头形器口彩陶瓶复杂几何纹样的组合,抑或是仰韶文化蛙纹图中点线面恰到好处的结合,都在不断释放原始文化的起源和有意识的重构思维。而正是这种特有的民族性文化,在今天通渭的春叶、遮面之中依旧可以找的,虽然是一种 “无形的文化”,但它同样承载着当下或者说更早的农耕文化所孕育的精神文明的寄托。

4 结束语

综上所述,通渭春叶、遮面系为陇中剪纸一类,其传承和制作有着地域文化下的诠释,寻其根源与大地湾彩陶的关联性极强。不管是直接从纹样图案中寻其根脉,还是从文化承载的方面释说,都有着不可否认的间接或内在的关系。这种早期文明的出现,必然会有文明成果载体的诞生,而中华文明的延续,必然会使这种文化不断延续传承或者不断在早期基础上发展演变,恰巧出现在陇中大地上的秦安大地湾遗址中的陶器及纹样,就是历史文化的载体和呈现,而同处渭河水系的现在通渭春叶、遮面正是陶纹纹样不断演变延续的结果。