人·鹰组像

于保田

引言

常见史前期或单为鸟体,或人、鸟混成的造像题材,大有遍及华夏、且持续性蔓延的“无处不鸟”,也即飞禽崇拜的文化现象。如西部的陕西华泉护村H165 所出仰韶文化图像[1];中部的河南汝州洪山庙W84 所出仰韶文化陶缸外的纹饰[2],皆为“金鸟负日”类的图标。东部自北而南,从辽宁经鸟夷部族发祥地山东,一路南下到浙江均有发现,辽宁凌源牛河梁所出红山文化的玉质双头鹰[3],山东大汶口、龙山文化形似三足鸟的陶质?[4],浙江反山的良渚文化玉质人鹰组像[5]等皆为诸时代的代表。

本文议论的“玉质人·鹰组合头像”(以下简称“人·鹰组像”),1955年先在湖北天门石家河镇罗家柏岭发现一件[6]。1981年在湖北钟祥六合又发现两件[7],时隔26年在相邻地的出土引起学界的注意。该类造像多出自湖北天门石家河镇北郊肖家屋脊等新石器时代遗址。此地自1987年开始调查、发掘,1999年出有《肖家屋脊》报告[8]。石家河文化晚期时段又称“肖家屋脊文化”,或“后石家河文化”,本篇主旨在于造像的辨析,故沿用“石家河文化”以统称。

1.造像构造与寓意

石家河文化墓葬、房址等所出遗物中,最为夺人眼目的就是玉质造像。

特别是引作本文主线的肖家屋脊W6:32(6 号瓮棺32 号出土物)的人·鹰组像,为较多识者认作该文化性质的代表一件典型造像。由时间序列考虑,此像归属该文化晚期[9]。造像遍布白色斑点,黄、褐、绿色混染其间,圆雕、经抛光而更显润泽。在考古学、美术史领域,玉器除具饰物性质之外,决定其更大程度的学术意义,则为其使用者所被赋予的文化内涵。而形体结构的辨析,自然牵扯其间的精神层面,拙文循此思路探究该造像之一二。

因为不似饕餮纹饰溯源,有《吕氏春秋》等引为依据不见定名的烦恼。

此像背景的不同处在于,既不比饕餮类那般例证之众多,更无相关文献可资参照。

现在所见称谓均为今人所设,主要归作三种:

a.张长寿“这类兽面玉饰也称为玉鬼神面像”、“此类图像也许是表示当时人的制胜邪恶之类的信念”的说法[10]。

b.周光林“石家河文化的玉雕人面、人头像亦当具有神性,是原始人信奉的神灵形象或是某一祖先、民族英雄的象征。人们或佩在身上或用作法杖,目的是消灾辟邪”[11]。

c.邓淑萍以“神祖面纹”的名称提出[12]。

以上三位学者之外的研究者也多聚焦于“神”这一点上,栓定在“制胜”“辟邪”意蕴上,或“英雄”,又“祖先”也为其喻指范围之内。

凭借其结构要点,试图体悟先人造型意匠——其形状所提供的“神性”见解,笔者也深以为同。探察作为一种媒介功用的飞行生命体的鹰隼,地表的人众与来自天际之神沟通的性质是本文思路的基点。之所以拟以“人·鹰组像”的提法,虽割爱其略显抽象的“神”字,些许较多直观、具象,也能突出其造像构成体的要素为小论的初衷。

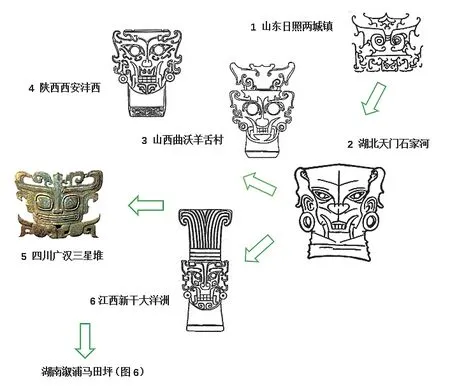

时段最早当属龙山文化,黄河下游山东日照、临朐的发现物,后经黄河中游南下传入长江中游石家河文化区域的轨迹较为鲜明,略感遗憾的是,现今学界大多将其视为新石器特有物,而后却渺无踪迹的时代限定品。然而图像揭示的结果却并非如此,一条时隐时现、居然传承1600年,甚至更为悠久延长线的存在是明确的——龙山文化萌生、石家河文化成熟的人·鹰组像造型,延至商、西周期间依旧现身在陕西、山西诸地,甚至持续到西汉晚期的物证历历在目。更值得注意的是,虽久经沧桑却不见其形体、布局的变化,折射出其不输饕餮纹样的顽强生命力。

头部,自是人体造像的中核部分,它精炼地浓缩了周身最为关键的情报。最能准确地反映对象物的特征、性格,尤其是情感。而从工艺角度来看,单体头像既省时又省料,达到以点带面、借局部表现整体的需求。由此也可解释为不单在物质匮乏的原始社会,任何时代都以头像居多的缘由之一。

肖家屋脊的玉人头像多件精品面世,且施以剔地阳纹、镂空等在新石器时代难度颇大的雕凿技术,似乎是按照一种既定的思路精准地得以实现。可见先民给予此等雕像的重视程度。

1.1 造像整体

肖家屋脊人头像可分为“普通”即为寻常面相,和“变形”即更动五官若干加上附着鹰像的两种。W6:32属后者,高3.7 厘米、三棱柱形、正面、五官虽排列准确、比例合度,不见明显的违和感。

却在以下三点有所调整与突出:

a.两锐角、两钝角,呈倒置梯形。

b.耳上端连接的鹰像喙部延伸到额骨,耳部上方空间被鹰体这一“添加物”强行占据。

c.口角边上下两对、四颗极度凸出的獠牙,显然并非人的嘴部应具的原状(图1)。

图1 肖家屋脊W6:32 人·鹰组像

以下为构图的分解叙述。

1.2 头顶

头颅最上端形状并非笔直线的贯通,略带坡度如W6:32。

另有或曰“戴小平冠”,或曰平顶,如肖家屋脊W6:14(图2)。该像顶部饰卷云纹,意近安徽含山凌家滩人体冠部的太阳射线纹,形同四川成都金沙玉璋头像的卷云纹,喻义天空表象的可能性最大。段玉裁言:“天,颠也。颠者,人之顶也。以为凡·高之称。”[13]王国维言:“古文天字本像人形。”[14]如是,甲骨文、金文里“天”字的界定,人也可为天的思维大概夏商之前的新石器时代已见雏形,该像可能就是佐证之一。

图2 肖家屋脊W6:14 人·鹰组像

尽管W6:32 不见寓意云朵的纹饰出现,较比W6:14 更为真切感悟上天含义的图标,就是位于头颅两侧的曲线形物,明确的头、羽翼、尾、足等的体征一应俱全,煞是明显的鹰造型。人头、鹰两造型看似各行其道,然而指向大致同一。无论是卷云纹,还是鹰造型附加物或鹰单体造型物,以至羽人形象(下记),所显示出鲜明的仰承天意的含义不难理解。头顶部刻写卷云纹是为直观,而凸出立式飞禽,且几近垂直状的两只鹰的变体,是否更具深意呢?后续文字将予探寻。

1.3 眼部

两眼菱形,稍微向下倾斜,成倒置的“八”字形,也或称之“臣”字形眼廓。体量极大,与陕西神木石峁文化人头像[15]、四川广汉三星堆雕像、成都金沙玉璋人像的瞳孔存异曲同工之处,往往成为敏锐洞察力的特有表象。

1.4 耳部

虽在相关报告书内出现“佩戴大耳”的提法、还见“耳颇大”的说明,似应再作考量——为了上挂苍鹰、下开仿佛耳环孔的空洞,该类组像最大的牺牲莫过于耳部了。按照人像常规比例,耳朵高度当为头部的1/3左右,况且观肖家屋脊其他雕像上的比例掌握得还是相当准确的,同属石家河文化的荆州枣林岗遗址人像(WM4:1),亦可为参照(图3),皆为耳部不见变形可视为常态[16]。而到了肖家屋脊W6:32 的耳部,它不得已承受着最大的“牺牲”:几近极限的上挤下压,被推到非常小的尺寸。而W6:14 更是完全处于被遮挡住。

图3 枣林岗遗址人像WM4 ∶1

1.5 鹰体、与耳部位置关联及寓意

较比图4所示龙山文化的横向鹰造型,肖家屋脊像将鹰体变为立式,装嵌在头颅两侧,显示出与耳部所具的关联性。W6:14 像耳部虽有耳洞尚见残留,而此类组像的后续,如西周时段的西安丰镐张家坡17 号墓人鹰组像耳朵竟被完全割舍。推测其被“手术”去掉的背景,首先,立鹰虽收束羽翼,却对人有着支配地位的彰显。其次,与工艺可能也存关联,设计此处应为飞禽最好盘踞地。耳朵未必一定完整地出现在雕像,其作用却不可小视。在这类人、鹰二者合一组像中有着不可替代的使命——即为倾听来自上天消息否?将飞禽释作“传达天意”的灵物,对准人类耳部顺理成章,原始人思维中的这一可能性想是存在。

可资参考的实例,见原始期西安半坡陶盆上《人·鱼纹图》上,被省略掉的人像耳朵位置,为靠近的鱼唇所占据,鱼嘴对人耳,似在向人传授自身量产的生殖秘术这点,为关注此像寓意的诸多学人所赞同。且后世的战国湖北随州擂鼓墩曾侯乙墓《傩仪图》中,其傩师两耳上方也见弯角形翼状凸饰、耳垂大环的表象。还见汉代四川芦山石马坝墓所出石质人像,几乎为面部1/2 的耳朵的肆意扩大虽为夸张,但均为显示其超能力听觉的表象,暗含他等具有接收包括天庭等外界重量级信息的功能,且可延伸其持有者所具的相应特技、特权[17]。

如果这一思路顺理,进而勾勒雕像的寓意所在。就是人们对鹰隼肩负责任的企盼:期待上天的赐予,如良好天候、避开灾难、确保丰饶等恩赦的降临。第一,然人类自身却苦于不具与天接触的机会、能力,只有委托生来具有如此本领的飞禽类,将民众的祈念送达天庭。第二,其飞行就必然为双向行为,因为还要将天意带回人间,故而飞行体担任承担沟通上天、世间信使的职责,想是这也构成广泛存在鸟类崇拜的源起之一。

而天意反馈到了人间,下一步的行动就要看W6:32 人·鹰组像持有者,即6 号瓮棺葬墓主的行动了,其既然把握着W6:32 雕像的所有权、使用权,于氏族部落则不是一般身份。似为又一信号暗含其中,只有此人才能“听到、听懂”,并传达此等来自上天的消息。换言之,伴随支配力的话语权、解说权,就在此人手中掌握。后世同类如殷商时代,唯独贞人可对卜辞行使解说权一样,其人阶层之高显而易见。

如此扮相的企图,旨在话语权与非话语权的区别:少数获取凡人不具备的诠释权者,也即变相霸权者形成的征兆或为开端。人·鹰组像的物主若为祭司类身份的话,当会引导庶民的祷告程序,进一步获取承认直至拥戴的一系列流程中,人·鹰组像符号、图标无疑起到催化作用。这类道具的指向提升了持有者权势,也为诸多民族、民俗、考古学研究成果所揭示。

1.6 鼻形

宽阔,呈蒜瓣状。似无特定的文化内涵。

1.7 口部

獠牙极度外突,形同虎豹、野猪、雄獐类。自是头像构成的又一重点部分——企图效法天际飞鹰的喙,或为地表猛兽的齿,有如安徽含山凌家滩的大型猪雕刻(07M23)[18]、同凌家滩所出玉质猪(87M13:1)的獠牙表象。其寓意更加接近良渚文化的饕餮神人像盘在下方的钩爪。不论极度外突的獠牙、还是钩爪,都不是人类生来具有的器官,如此效法动物肢体,其意图为模仿攻击性强烈的食肉类猛禽、猛兽类煞是鲜明。

人类无论有多么锐利的牙齿,也抵不上鹰隼类的喙、野猪的獠牙。

人类不管多么能蹦善跳,一瞬过后地球吸引力马上将其拉回地面。

而将飞禽形象安置在人耳上,拉近与鹰隼的距离达到附体作用,一旦迈入同类意识的借用范畴,便是你中有我、我中有你,混同一起、力量徒增。与傩戏巫师行驱鬼的前提,多依扮装“取之道”的做法相似——用鬼形状面具遮掩住自己平和的颜部,造就形同恶鬼般的凶颜,将霸者制服对手的利器移植到人面上,实现了意念层面的“完善”。

而破坏、改变的原有人体的一部分,正是填补人类自认缺陷的一种无奈的努力,以期达到形同猛禽强烈的恐吓效果,甚至同等于动物界霸主,对草食动物扑杀也是人类重要的食源。人·鹰组像头顶部、耳部,尤其是口部的设计,其巫符般的象征部位,折射出与动物界鹰隼同等的强悍。当是性格凶残的猛禽,喙部锐利且爪部强劲而擅长抓捕、撕咬猎物的本能,与人类所仰慕而生出的形象靠拢,“同化”企图的模拟。

此外,体态轻盈、飞行无声而突然发起攻击的高效率的扑食性,又被称为“鸷鸟”先秦兵书《六韬》绝赞:“鸷鸟将击,卑飞敛翼;猛兽将搏,弭耳俯伏;圣人将动,必有愚色。”[19]的隐忍式攻击法也为人类所钦羡。人·鹰组像与饕餮纹构图的不同是,前者指向天际,后者面对前方。与饕餮那不变的狰狞相比,组像更多的是凝视表现,也许取自对发动突袭前,蓄而待发这一最为恐怖瞬间的感悟。

2.组像所见的普遍意义

2.1 人·鹰组像寓意

萨满等多具有原始性质的宗教里,用于祈祷仪式的面具多被赋予特定的意义。三星堆青铜人面具掌控者的巫师,也作为庶众臣服、古蜀国祖先精神传承的领袖,指导人们在未知的世界里得到神灵的护佑,完成驱退洪涝、干旱等生死攸关的课题。面具的主题性最为率直、突出。

无论萨满关联或三星堆所出面具,尽管手持、佩戴、托举、放置不同方式,其作为标志物的指向意义大多一致。本课题中权且唤为“石家河巫师”即W6:32 人·鹰组像的物主,都执掌着宗教问疑、问询者的道具,其功用也不例外。这等特殊人物于部落里,为民众公推与“不可视”(实则为谁也看不见的)神祇对话的代表者出场,其程序之一可能就是率先登临祭坛。

与石家河文化颇多相似点的凌家滩文化遗址的发掘表明:“祭坛建在凌家滩聚落中心的最高点,而且独立于居住址之外。从居住址向北到祭坛高差达13 米,相距约500 米。”[20]往往祭坛的所在位置要在地面较高位置,诸如金字塔等,更为北非、中东、中南美的远古高层建筑实例所证,人们总是如此而试图在距离上更加接近天际。

尽管如此,人所不具备飞翔能力的致命弱项,透过人、鹰合体造型,传达出的暗码也许是,只要有鹰出现其中难题就告解决了。

见安徽亳州蒙城尉迟寺所出的站立在筒形造型物顶部飞鸟,既是禽物常居的栖息位置,似也可视为“向天、攀天”一类动态的间接表象。还有凌家滩6 件手指上方的巫师类造像、相伴所出的祭奠物件,发掘者推断的“(凌家滩)祭坛和玉人的出现,标志着氏族社会由神权向王权过渡。”[21]那么为什么人攀附禽体、鸟的张扬、示以敬天就是神权向王权过渡的标志呢?

肖家屋脊人·鹰组像造型,也许能成为答复这一问疑的参考:含有迎神谴灵性质,巫师生前独自装配的道具,死后携入墓葬,庶民是难与共用的。越具单一性特用品的掌控,越能表明享受者的权势所在。尉迟寺、凌家滩、肖家屋脊相关遗物时段相近,均属新石器晚期,且地望相连更兼共有的稀少性,视为同一社会阶段、同处江淮流域的聚落,发展到一定时段的特有文化现象。

王银平言:“从石家河文化早期的墓葬内随葬品方面就可以看出。其权力往往趋于集中化,此时集权力于一身的所谓‘族长’就会通过一些方式,以显示或维护他的神权。这样祭祀活动就必不可少,这样在这个时期出现专门的祭祀活动区就显得格外正常。”[22]分辩该地域村落形态、社会结构,其中重要的切入点之一,就是“显示或维护他的神权”的职司掌控方式了——肖家屋脊该人·鹰组像,凌家滩所出双翼似为猪首造型的玉质鹰,均为邀请动物参与的,神权法器图标性质的物证否。

不宁唯是,石家河文化的邓家湾12 个、肖家屋脊最多43 个刻画符号的发现。尤其肖家屋脊多为一件器物只见一字,以单体形式表现其符号功能,两划至十余划不等,刻写在陶尊腹部上方这一特定位置为主[23]。它是否昭示了器物的所有权,更以阶层、阶级已经衍生的社会阶段的界标了呢。由大汶口符号文字、陶寺观象台解析天文学起源的徐凤先注意到“在属于石家河文化的肖家屋脊遗址中,也出土了类似(大汶口)的符号。”[24]原始社会晚期的阶段特点,为各种相仿现象的萌生提供着实证。

2.2 上天与民众的触点

王苹言:“妇好墓出土绿松石人鸟合体像(M5?377),或亦表达人能够像鸟一样飞翔的意愿。四川成都金沙遗址出土的1 件青铜龙首浮雕(2001CQJC?506),龙首张口露齿,上颚前端有两个并列的倒钩形牙齿,其后为一个两侧相向、钩尖外卷的‘牙齿’,…均应为表现飞翔的羽翼。”[25]其谈及的人鸟合体像、倒钩形牙齿、龙首脑后的勾角,表现“像鸟一样飞翔的意愿”“应为飞翔的羽翼”等解析,可以视为人·鹰组像文化心理的殷商时代的延续。

从位置来看,人是核心而鹰为辅助的组像构图,既可称“人·鹰组像”,按功用来讲则可以倒置。鹰是主导,其一招一式都能牵动全局,因而也可换言作“鹰·人组像”,鹰在上而人居下,况且制作者心目中的鹰为大、人为小;头顶示意苍穹,耳朵被鹰挤扁,牙齿模仿鹰喙;纵然人物五官为基调,孰重孰轻却一目了然。更兼以下涉及的“羽人”传达到的文化信号,就是不附着“羽”人是永世也不得离地升天。抑或干脆把人省略掉,要想问寻天意只需鹰隼、燕雀即可实现,即为题头言及的“金鸟负日”中无须人的登场,也不妨碍上达天庭。

但,人们可以“派遣”飞禽去询问天意,例《卜辞通纂》398 条“帝史凤”、《殷墟小屯——文字丙编》117 条“翌癸卯,帝不令凤?贞、翌癸卯,帝其令凤”等所记,如王文清“都是对这种神灵驭使鸟的形象写照”[26]的见解。而上天是否关心人间事?上天能否感知人间动向?这种思虑许是不必要的,古人认定天际神灵会给予人间反馈,甚至及时并准确的。如《尚书·酒诰》所记“庶群自酒,腥闻在上。故天降丧于殷,罔爱于殷,惟逸。天非虐,惟民自速辜。”中“腥闻在上”的“上”讲的就是天的感知,意在揭示殷人嗜酒无度而招致“天谴”的因果关系。上天不单察觉人间的异常且会加以惩示。商亡国悲剧起因在于“天降”,《尚书》的解释是为贴切。

2.3 羽人并墓主

头戴射线状冠帽的凌家滩人像、头顶为卷云纹环绕的肖家屋脊人头像,间接喻示太阳,直接表示云朵均为指向上方天界。人类在开发出人、鹰合体雕像等之余,对晨起飞鸟腾空、消隐,日暮回归巢居的钦羡,进而促成了先民们的移情思考,试图更加接近禽类的动向,就是装扮为羽人去模仿飞翔行为。既是人类主观意图强烈的展示,也为终究不能与鹰隼结伴同行的沮丧、无奈。于是将面具戴在脸颊、把羽翅安装到躯体,也成为权势者获取有别常人标识的心理因素所致。

经久不衰的羽人傩戏在原始社会已经萌生——肖家屋脊中部偏西祭祀区内灰坑里,出有一件灰质陶罐,于腹部刻画着一羽人形象,并非我们惯常所见的羽毛装置在背部,而是插在头部。不管贴附人体的哪一部位,先民攀比飞禽,最为质朴的试飞意图还是明确的。

如同W6:32 墓主一样,抑或就是其本人形象的羽人像,两臂平伸,右手执有直柄仿佛为钺形曲线状的兵器,可能意在说明此描绘人物的地位显赫。是祭祀主持者,还是兼或部落首领类?另,为何刻在陶罐上呢?想为彼时不具有将多个内容,即意图表现的轻质羽毛、展开的臂膀、长柄兵器汇集于一处的立体雕塑能力,只能去依赖平面的刻画。

这类“鹰舞”演出图卷每每在各地被发现,而其演出状况至今仍常见于草原生活区。

3.来龙与去脉

3.1 大汶口文化的南下

1992年杜金鹏提出,河南大汶口文化颍水类型“其触角向西达到秦岭脚下,向南则进入江汉地区,甚至渡越长江直抵江南。”“颍水类型渗透到了屈家岭文化之中。屈家岭文化的钵形盉、高柄豆、缸等,与颖水类型同类器物比较接近。其‘瓶形器’口上所饰圆形、三角形镂孔是大汶口文化的典型纹饰。颍水类型继与江汉地区的屈家岭文化产生交流之后,又与这里的青龙泉三期文化发生较密切的关系。某些青龙泉三期文化墓葬中用猪下颌骨随葬,墓主人施行人工拔牙等习俗,与大汶口文化之习俗相同;青龙泉三期文化中的长颈壶、高柄豆、宽肩壶,应当与颍水类型的Ⅰ式长颈壶、Ⅲ式高柄豆、Ⅱ式宽肩壶有承传关系。”[27]

1993年杜氏归纳石家河文化特质,提出“有材料表明,山东龙山文化的神灵形象,是秉承自大汶口文化,因此,受到大汶口文化影响(无论是直接地还是间接地)的石家河文化,产生出与山东龙山文化类似的神灵形象,当不无可能。另一种可能性是,石家河文化A 类玉神像原本就是山东龙山文化之物,后来通过某种形式的接触与交往,传入石家河文化中。”[28]颇具说服力的杜论,启迪着我们对肖家屋脊“来龙”的认识。近30年的石家河文化研究表明:组像的源起为山东龙山文化,经由中原龙山文化至湖北石家河文化的传播路径大概不错。观摩肖家屋脊组像的构图、布局,于龙山文化时期已然基本奠定。如山东日照两城镇玉圭、临朐西朱封M202玉冠饰纹样,均属有效的说明。

3.2 组像的沿袭

而其去脉何在?尽管肖家屋脊人·鹰组像的传承中存在着缺环,但是它并没有随着石家河文化的消亡而湮灭,其承继关系依旧在延续。屈家岭文化、二里头文化、商文化遗存中都见反映,甚至其图像符号直抵汉代的现象也可追寻到[29]。

分为两阶段加以叙述,第一阶段为汉前。

原始时代:

而据“柳林溪一期遗存要晚于城背溪文化”[30]的湖北秭归柳林溪遗址所见“石雕人像1 件(T1216 ⑥:83)。黑色,圆雕人像。蹲坐于圆形石盘之上,双肘支膝,炯目张口,……头顶有双冠。”(1998年发掘)其所言“双冠”造像,为人·鹰组像类似物可能性颇大。这点在辨识作业中不得轻视,因同属石家河文化辐射圈、更处近邻的组像存在关联因素很是自然。

此外,浙江杭州余杭区反山12 号墓玉质鸟的“神人兽面”图,近于人面为主体的饕餮纹(兼或人·鹰组像)的兽面、人、禽足构成,也呈倒置梯形,因其布局稍事繁复,不似人·鹰组像单一造型可列入参考类。

而以下实例,于肖家屋脊形制的人·鹰组像构图最为接近:

商代:陕西西安老牛坡41 号墓出土“牛头形饰3 件。标本M1O:8,正面中间有棱线突起,双角巨大,两端上翘,咧嘴,竖目,露齿,以中脊为鼻,两耳较小,略向后倾,额上部附一小型兽面饰,……小孔两个,似用来穿系固定。高17.4厘米、宽18.4厘米。M41亦出土两件,形制相同。唯额顶突出长方形铜片,与M10:8 稍异。1963年在陕西城固亦出土多件此类牛头形铜饰。”[31]被释为“牛角”者夹“正面中间棱线”,而棱线上端作者仅以“额上部附一小形兽面饰”称呼未必合适。当为此人·鹰组像的鹰喙,而被视为牛角的,则为展开的双翼的造像基本,与肖家屋脊组像基本构图无异(图4)。

江西新干大洋洲墓的面具,“神人兽面形饰1 件(标本633)。……中部两侧有突扉棱和两圆孔。顶端平齐,两侧内勾,成两卷角。正面中部偏下刻神人兽面纹,头顶横刻平行阳线四条,其上竖刻稍向外弧的阳线十一组,直至器体顶端,形似羽冠。整体和正面纹饰犹如个戴着卷角高羽冠的神人。”[32]与前述老牛坡41 号墓出土者大同小异(图5)。

图5 人·鹰组像的传承图示

裘士京、陈震著文《三星堆青铜头像和石家河玉面人像——从三星堆青铜头像看三星堆文化的来源》,提出“像的来源很可能是从石家河文化的玉面人像中演化而来”的观点。[33]结合安徽阜南小润河龙虎尊造型、纹饰的审读,同样现身于三星堆等现象,为长江中下游文化逆流而上的可能性存在暗码提示(图5)。

西周时期:陕西长安张家坡17 号墓出土,“玉兽面1 件(MI:701)。……兽面平顶,两角卷曲,阴线雕出圆目、鼻、口、巨齿,两侧有卷曲齿棱。…有两孔,可供串系。高5.2 厘米、最宽处4.1 厘米、厚0.6 厘米。”[34]

而山西曲沃羊舌村,出有称为“神人面像”者1 件(M1:88)。“整体造型为神人面部,正面浮雕,背面阴刻。有‘臣’字眼、大獠牙、隐地凸起的阳纹。高6.75厘米、厚0.6 厘米。”[35]

皆与原始期相仿理念为背景的人·鹰组像的后继。

春秋早期:河南光山黄君孟墓里,见“玉雕人头1件(G2:27B107)……高3.8 厘米、宽2.5 厘米、厚1.8厘米。圆雕,头戴冠,双耳处有两孔,头顶也有两孔相通。黄褐色玉。”[36]同墓里图二七G2 出土玉器线图所示的8-24,为报告书唤作“兽面玉饰”,却与肖家屋脊人·鹰组像别无二致,尚可引列举者:9、10、11、17、19、20、24,均呈反向梯形、皆为人·鹰组像的体、貌同一实例。[37]

第二阶段为两汉。

源自石家河文化的人·鹰组像延续到了汉代,是本文期待的共识。

属西汉晚期,湖南溆浦马田坪63 号墓出土的滑石兽面像,为一同宗同祖表象的重要例证。西周以后看似近千年该造像类型的断环,实际上由汉代人作品曾为衔接。是否依旧具有同等宗教性质,为什么时隔之久再度复苏,其背景何在。如若不是传承,如此繁复造型岂能心有灵犀,如出一辙?这无疑是作为课题存有探究的必要(图5)。

报告书称其为“兽面”,——“兽面十二件。均由一块厚1.6 至1.9 厘米的滑石板雕刻而成,形象大体相同,细部稍异、面貌狰狞。头上有双角上翘(按:此处即为变形鹰体),大口,无下颌,露牙,圆形鼓眼,双耳,鼻和双眉鼓出。在鼻梁两侧、耳或面部,留有圆形穿孔……”[38]除缺少下颌部、飞禽移至额头部,浓郁地保持着肖家屋脊造像的基本构图,尤与西安老牛坡41号墓出土者宛若一物(图6)。马田坪63 号墓发掘者在其文小结处言及“兽面除在溆浦出土外,在常德的东汉墓中也亦有发现……”[39]

图6 湖南溆浦马田坪63 号墓滑石兽面

希冀更多相关资料的面世,将促进认知的深化。

(附图说明:图1、2、3 为笔者改绘以突出重点。图4 引自西北大学历史系考古专业《西安老牛坡商代墓地的发掘》,《文物》1988年6 期。图5-1、3、4、6 引自王青先生《试论早期中国几种装饰神灵形象的组合式玉器——从山西羊舌晋侯墓出土的一件遗玉说起》,《中原文物》2018年4 期。另见同氏《远方图物 早期中国神灵考古探索》,上海古籍出版社,2019年10月。图6承蒙北京大学考古文博学院鞠荣坤先生精心改绘将原图清晰化,值此深表诚挚的感谢)