官民两线影响下书院景观之适变

许舒 过伟敏

引言

书院发端于唐代,于清光绪二十七年(1901)因光绪新政书院改制退出历史舞台,[1]是承载各类古代士人活动的重要场所。它的产生有官府和民间两大源头,主要功能以及其创建者、所属和服务对象,在不同时期都会有一定变化,有着异于其他文教机构的多变性和特殊性。正因为如此,书院景观一方面有着较高的景观品质,另一方面在其发展过程中也存在着丰富多变的内容。近年来的书院相关研究发展逐渐丰富,但多数是围绕现存书院遗迹内容进行分析,并非真正意义上的古代书院景观研究,缺少在相应时代背景下书院景观的深入讨论。[2]少数研究,如王鹏、赵鸣所撰写的《中国古代书院园林》,虽然一定程度上进行了纵向讨论,但在景观变迁及不同时代特征方面的分析浮于对修建记录的转述,讨论宽泛,缺少对诸如景观形成及变迁影响因素方面更深入的发掘分析。部分观点,如认为唐代书院景观多为“山间庭院”[3],一定程度上缺乏客观性和准确性。故而,有必要从书院发展的源头对其景观纵向发展开展进一步讨论。这不仅是对中国文人景观研究的补充与深化,也是对书院这一特殊文教机构的深入认识。

本研究运用纵向性研究、历史性研究方法,从书院归属、管理与使用者的角度出发,结合不同时代背景梳理书院景观形成的主要因素,并进一步把握各发展阶段书院景观的营建特点及整体演变趋势,力求为书院景观遗存的保护及当代文化景观设计提供更切实可信的参考。

作为一种文化机构,书院的创建者与服务对象决定了其景观营建过程中包括营建目的、建造经费、设计决策等具体内容,从而影响到书院的选址、功能、规模、建筑样式、植物、配景等景观相关内容。同时,随着朝代更迭,形势变化,书院所处的社会环境、针对书院的政策、相关人员都在变化,书院的组织管理方式也随之改变,书院景观也在这一影响下为不断适应需要产生诸多变化。

1.选址:由自然向城乡集中

书院选址环境,大致可分为自然环境型、城乡环境型两类,即风景优美的山水自然环境或人口密集、交通便利的城市或乡镇。[4]书院分布的历史变化呈现出由散布城乡山林,到逐渐汇聚城乡之中的态势。

唐代书院刚刚生成之际,即有官办、民办之分。这一时期官办书院作为官署机构,被修建于宫城之中。最早的官办书院位于东宫丽正殿,随后,又陆续修建的两处丽正书院,一所位于大明宫原命妇院所在地,另一所位于原太平公主宅。[5]第四、第五所官办书院分别建于兴庆宫、华清宫。而民间书院作为私人研习场所,选址相对自由多样,城市、村庄、山林均有分布。从《全唐诗》中与书院相关的诗篇文字描述中可以略见一二(表1)。其中,涉及唐代私人书院17 处,通过诗文并结合方志记载能够辨析选址的有9 处。卢纶所作《同耿拾遗春中题第四郎新修书院(同钱员外春中题薛宰少府新书院)》一诗中提及的书院在“薛宰少府”内的“西园”之中,但无法确定宅的位置。姚合的《题田将军宅》由“临街新起看山楼”可判断为位于街巷市井深宅之中。其余可根据“山厨共石泉”“林杪见晴峰”等诗句的描述可判定为山林地。上述唐代史料所确定书院共计24 所(表1),其中可以确定书院大体选址位置的17 所,能够辨析是为自然环境型或城乡环境型的15 所。[6]其中山林自然环境之中的8 处,位于城乡的书院共计7处,两类选址在已知选址书院中分别占比53.3%、46.7%。可以看出,这一时期的自然环境型书院数量要略多于城乡环境型。

表1 唐代书院景观情况汇总

五代时期延续唐代旧制,仍分为官署机构修建的书院和民间私人创办的书院。这一时期官方书院的相关记载几近于无,但由其官署机构的性质可推断选址应仍在城中。而民间书院虽然开始受到官方的关注,但因政局不稳战乱频发,依旧偏向建立在远离政治中心之处。经资料搜索到的13 处五代书院(表2)[7],可确定选址环境的11 处。其中,自然环境6处,城乡环境5处,各占比54.5%、45.5%。

表2 五代书院选址情况汇总

北宋初期书院有因战乱一度停滞的情况。官方因久战初平无力复兴官学,通过鼓励书院发展以兴学养士,故而书院在这一时期很快得以发展壮大。此时,官方主要是通过对书院赏赐表彰促进其发展,并无过多干预。而士人们为了避免战乱,同时有能陶冶心性且相对安静的环境读书学习,有相当一部分依旧在延续以往书院选址偏向山林的情况。北宋后期的官学复兴中,书院失去了政府的支持,但社会环境发展平稳,民间力量修建的书院多位于生活交通便利的城镇乡村之中。通过各地后世地方志对北宋时期书院的梳理,按照前文定义查找到的154 所书院中,有119 所可以辨析其基址环境情况。其中属于自然环境型的55 处,城乡环境型的64 处,各占已知选址书院比例46.2%、54.8%。两类选址占比已经与唐及五代时期情况产生了反转,城乡环境型选址的书院数量开始多于自然环境型。

南宋受金威逼,偏安江南,政局尚稳定,加之理学家为传播理学争取到官方重视,掀起了书院复兴运动,使得书院蓬勃发展。虽曾有“庆元党禁”一度阻碍了书院的发展,但理学与书院的深度交融使得书院在开禁之后得到来自官民双方持续高涨的支持。[8]在以民间力量为主流推动,官方力量长期支持的形势下,书院选址相对自由。社会环境的相对稳定使得更多书院偏向建在人口聚集靠近政治中心之处。杭州这一时期书院的数量上升便是例证,整体选址的分布也印证了这一点:由各地方志搜集统计到可判断选址的南宋时期书院294 处,其中自然型选址140 处,城乡型选址154 处,已知选址书院比例47.6%、53.4%。

元统治时期,宋遗民避而不仕,结庐教书以延续斯文,部分书院因此建于山林之中。但统治者为克服种族差异与文化隔阂,更好地进行统治,通过积极支持书院体现对儒学的认可。[9]同时,元代中后期统治者着力加强管控,与理学一体化的书院被等视为官学,通过赏赐、指定书院山长加强对书院的控制,所以书院的官学化,也就成了元代书院最显著的特征。[10]元代书院政策分为三个阶段,即保护原有书院、提倡在先儒名贤过化之地建立书院、将书院山长纳为官员。表面上看似乎没有直接影响民间建造书院时的选址,但前朝书院建设的“惯性影响”犹在。宋遗留书院的保护维持,先儒名贤过化之地书院的保留都确保了前朝城乡环境型的选址书院的数量。在此基础上,后期元代书院的创建都需要有官方审批手续,创办者需要说明创建地适合创建书院的具体理由,在一定程度上增加了城乡环境型书院的数量。这使得元代虽不是士人心目中 “天下有道”之时,也愿意在城乡中兴书院讲学传道。通过各类史料搜集到可以辨析其基址环境情况的元代书院共计175 处,其中属于自然环境型的64 处,城乡环境型的111 处,各占比26.6%、63.4%,城乡环境型选址数量明显提升。

明代书院经历了比宋代更加复杂的兴衰过程,历经277年发展,可考书院多达1962 所。这一时期与宋元时期相比,官民两方力量在书院建设中所起的作用发生了明显的变化:官方力量超过民间力量成为推动书院发展的主力。[11]因这一时期书院数量巨大,对其选址的考证统计采用随机抽选的方式,抽取100 所书院,其中自然环境型占比25%,城乡环境型占比75%。此时城乡环境型选址数量已呈现出明显优势。

清代,朝廷有明令“不许别创书院”,并通过政策引导将书院纳入官学体系,这也成为书院城市化运动的标志。[12]同时,清代所创书院中,有高达76.72%的书院是由各级地方官吏创建的,[13]这也使得书院受到更深、更广泛的官方控制。所以在这一时期,除前朝已经创立的书院外,再行选址于城乡地块之外的书院已近乎无。这一时期书院数量较之明代更巨,同样采用随机抽选的方式,对100 所书院进行选址情况的分析统计,最终得到自然环境型占比22%,城乡环境型占比78%的结果。城乡环境型书院数量继续有所增加。

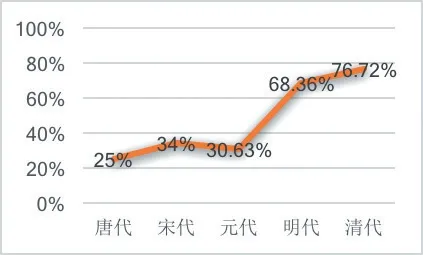

纵观历代书院的选址情况,逐渐呈现出由 “自然环境型”略多于“城乡环境型”逐渐向“城乡环境型”比重不断扩大的趋势。但由于部分“自然环境型”选址处于城中,诸如常熟虞山的游文书院,以及早期圣贤“过化之地”书院如白鹿书院的延续等原因,“自然环境型”书院始终存在。将可数据化的官办书院数量(图1)作为“官化”程度的一个参照,可以看出城乡环境型选址比例(图2)的不断升高与书院官化程度的深化基本呈正向关系。

图1 唐宋元明清的官办书院比例[14]

2.规模:适应“供需”变化

书院规模主要由创建者的资源调集能力、营建目的和需求所决定。通常情况下官办书院规模较为宏大,而民办书院规模视财力的投入以及创办目的而变化。随着民办书院公共性加强以及官方力量的加入和推动,其整体规模有扩大趋势。

唐代开元时期,官方重点兴建的书院是用于修书的衙署,被置于皇宫内,取用宫殿作为其办公场所,景观尺度较为宏大。通过对唐代官办书院占地的统计(表2),可以了解到京师最早的丽正书院,东西长五十八步,南北长六十九步。将唐代长度单位“步”与当今的“米”进行换算[15],约合长103 米,宽87 米,总面积超过9000 平方米。而最小的一处集贤书院,面积也超过1500 平方米。相较于唐代官办书院尺度的明确记载,民办书院规模的考证相对困难,但由诗文等零星记录尚可窥其一斑。《全唐诗》中与唐代书院相关的诗篇,可以按照主人身份分为三类书院:未入仕者的书院,官宦及其家属书院以及出世士人的书院。其中,未入仕者的书院,诸如宇文褧书院、李宽中秀才书院、南溪书院,它们有的依托寺庙,有的是 “白室”或“茅屋”,条件较为简陋,实质就是一间书房或是有院子的小书屋,规模很难大得起来。而在位官宦家庭的书院则相对豪华:薛宰少府书院,可以开游园会,其间可供读书、游宴、留宿等;田将军家中的书院除了有专门的院落,还筑有“山楼”。另有出世士人的书院,如李泌书院,实际是李泌在衡山烟霞峰下的隐居读书之所,由李泌行事性格来看应低调朴素,规模有限;再如李太守书院,诗中称太守“家似布衣贫”,从侧面透露了书院的规模体量不会太大。以上书院,至简是一座小草房,最奢靡也仅是官员家中一个院落,很难与官办书院规模比肩。

五代时期,社会动荡,官方沿袭唐制设官方集贤书院,但并未有相关规模的文字记载。而民间部分书院应办学需要,建筑规模较之唐代有所扩大。如《范文正公文集·窦谏议录》中载,致仕官员窦禹钧 “于宅南构一书院,四十间,聚书数千卷”。再如,南唐保大四年洪州奉新县的华林书院,“筑室百区,广纳英豪,藏书万卷”[16]。还有这一时期兴复的唐代旧书院,如同治《德安县志》记载的东佳书院也有“书楼堂庑数十间,聚书书数千卷,田二十顷,以为游学之资”。书院由私人书屋向私人办学性质方向变化,带动了书院规模的扩张。需要注意的是,这种规模的扩张也有赖于创建者的财力。上述两例的创建者或为致仕官员,或为家族创建,是具有足够财力支撑其规模的。

宋代经历南北宋两个时期,整体时间延续三百多年,其间官方对书院的态度时有起落,但总体上促进了书院的发展。特别在宋初及“庆元党案”之后对书院大力支持,使得相当一部分民间书院受资助后有显著扩大的趋势,而纯粹的民办书院,其规模视其创建者资产投入情况而定。例如《至正金陵新志》中记载:南轩书院原为宋代淳祐三年以前著名学者张栻私人讲学精舍,依寺庙而建,仅有“屋六七楹”;淳祐年间“知府杜杲为屋六七楹”;咸淳中南宋名臣“马光祖建主一堂,求仁、任道、明理、潜心四斋,极高明楼,为屋九十二间”。官办书院在这一时期更是得到了高度重视,获得来自官方的大量物质投入。如知名的应天府书院,以原睢阳学舍为基础,“祥符二年二月二十四日庚戌,诏应天府新建书院……建学舍百五十间,聚书千五百余卷……”[17],规模蔚为壮观。此后各朝书院规模基本延续宋代书院建设的规律,即官办书院规模宏大,民办书院规模主要视其创建者财力投入情况而定。民办书院财力投入情况也十分复杂,从办学人员来看,有士人、乡绅、商人、家族之分,即便同类创办人群也会在资产投入方面存在较大差异。如元代众多宋遗民入元不仕,创建书院讲学,他们中有像湖南谭渊、丁易东,江西刘君举、刘埙等有一定经济实力自行结庐讲学的,也有像江西张卿弼,自身经济实力不足,由门人出资创建书院讲学的。[18]

3.功能:从逐渐丰富到固定延续

书院景观营建最本质的目的与价值在于对书院环境使用功能的需求。现今对书院主要功能普遍公认的总结是“三大事业”,即“教书、藏书、祭祀”[19]。实际上,三大功能也并非一蹴而就,而是逐渐发展成熟的。这一过程及最终的结果主要体现了官方管理和民间使用的需要。

唐代、五代十国时期书院教学与藏书功能相对独立,祭祀功能尚未完全成型。这一时期的官办书院,即丽正书院或集贤书院,主要用于修书藏书,而民间书院的则主要是为私人学习或开展教学场所。这一时期,单个书院的功能相对简单,主要功能仅占三大事业中的1-2 项。大部分私人或家族书院的景观主体即是供个人读书或聚众教学的书房、讲堂。诸如前文提及的可办“西园会”的薛宰少府书院,“风景似桃园”的南溪书院等,都明确提及作诗、论文等学习活动。也有如李泌书院,“藏书三万卷”,将藏书作为主要功能的私人书院。与此同时,祭祀作为唐代官办学校的硬性要求[20],也可能在这一时期逐渐对部分用于聚众教学的书院产生影响,但并无明确的历史资料表明此时祭祀已成为书院的主要功能或固定功能。

宋初,战火方止,朝廷无力恢复官学来培养人才,而民间被长期压抑的教育需求出现井喷趋势。极具使命感的中国士人主动站出来分担了发展教育的责任。[21]于是书院自然成为社会教育的重要角色,这也促成了书院教育功能的强化。藏书作为教育的重要辅助功能,也在此时得到强化。唐五代时期大量由官方控制的书籍通过民间流传以及官方赏赐的形式汇聚到民间书院中,书院广建“藏书阁”“藏书楼”。与此同时,在宋初,书院中有确切的祭祀活动存在,如长沙岳麓书院于北宋开宝九年(公元976年)朱洞创建时便进行了祭祀。[22]咸平五年(公元1002年),宋真宗诏令各地学校、书院修缮孔子庙堂“可视为宋代全面实施‘庙学’制(含官学与书院)的开始。”[23]至此,书院已基本具备教书、藏书、祭祀这三大功能,相应的景观内容,讲堂、藏书楼、祠庙也成为书院景观中的主要固定内容。书院景观功能分区在这一时期也有所体现。以理学名家吕祖谦所认可的北宋四大书院“嵩阳、岳麓、睢阳、白鹿洞”,都已具备讲堂、藏书阁、祠庙的设置。

南宋至清末结束书院制,绝大部分书院都延续了三大功能。即便是有“国家出版中心”[24]之称的西湖书院,讲堂、祠庙、尊经阁及书库一应俱全。偶有出现仅有祭祀功能的书院,如南宋道州判府提刑杨允恭为褒扬周敦颐父子对理学发展的贡献,在周氏故居“俾祠于正堂”,同时“立儒学斋于其右”,并上奏请赐御书“濂溪书院”额。[25]这处书院就是以祭祀为主要目的创建的,但这种情况并不多见,多数书院还是以讲学为主,祭祀作为教育内容的组成,藏书作为讲学的重要辅助,三方面功能相辅相成共同构成完整的书院功能。

4.建筑:官建与民建的影射

官式建筑与民间营造是一组互为补益的辩证关系。[26]地方文化形成了各具特色并持续演进的营造传统,官方营建制度则是阶段性的。这在书院建筑的空间与装饰上都得以体现。不同时期官方出台的不同制度促使书院形成纵向变化,同时部分时期官办书院和民办书院的差异,构成横向变化。不同的民办书院之间也因地域差异等因素形成横向差异。

4.1 建筑空间

书院建筑的初始原型与书院起源一样有官建与民建两个源头。就现有书院景观资料来看,主要可以分为衙署与官学形态、寺庙与宫观形态、民居与祠堂形态三类。这三种空间类型本身也是官方建筑特征、官民共建建筑特征和民间建筑特征的体现。这同样是书院景观官民共创特征的体现。

4.1.1 官署与官学形态

唐与五代时期官办书院被视为官方衙署,设立在皇宫内,其空间布局严格遵循官方建筑的布局,多按中轴进行对称布局(图3)。后世部分书院设立在官学或官方机构周边或其旧有基础上,如江阴暨阳书院。又有在原有官办机构旧址上进行建造的情况,如江阴南菁书院(图4)。部分书院由官员主持营建,其空间营建方式往往受到官方建筑的影响,使得书院建筑空间形态与官署、官学多有相似。这都使得相当一部分书院建筑空间直接或间接地受到官方影响,形成与官方衙署或官学相似甚至一致的空间形态。

图4 长江水师京口营游击衙署与南菁书院平面比较图[28]

4.1.2 寺庙与宫观形态

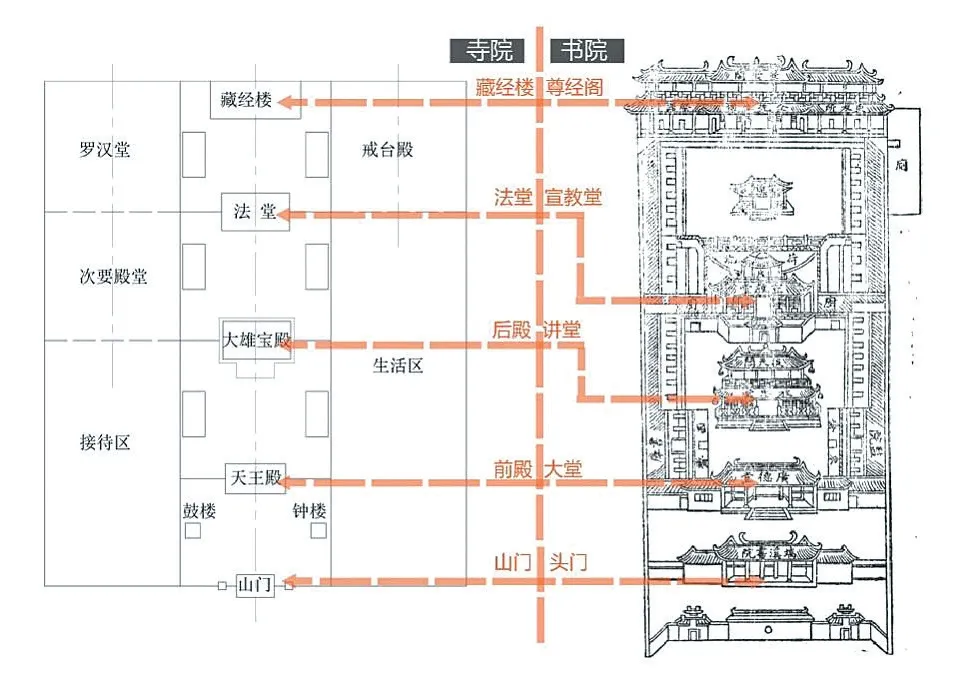

书院空间以寺庙、宫观形态为原型,有两个主要形成因素:一是,儒学与道教、佛教的紧密联系。一方面作为书院营建、使用主体的士人,与僧人、道人接触频繁,常有借住寺院、道观读书学习的情况,其后就参照或毗邻寺院、道观,甚至就寺院道观基址建造书院。另一方面,儒释道在周易这一共同文化背景的影响下,对环境景观的认知与审美意趣高度一致,并在这样的认知和审美指导下按照主次、动静规律进行空间排列产生高度一致的结果。历史上诸如明代嘉靖年间贵州贵阳阳明书院始建于城东白云庵旧址,清代乾隆年间江阴澄江书院就城东庙宇进行重建等情况屡有出现。二是,书院与此类宗教场所在功能上有很大的相似之处:书院需要祭祀,寺院道观需要膜拜;书院需要刻书藏书,寺庙需要刻经存经;书院教书育人,寺庙道观传播其信仰。书院依照现成的空间模式进行景观空间的安排存在很大便利。广东肇庆的端溪书院就是与汉地寺院平面模式高度吻合的典型例证(图5)。

图5 汉地寺院平面模式与端溪书院平面比较图[29]

4.1.3 民居与祠堂形态

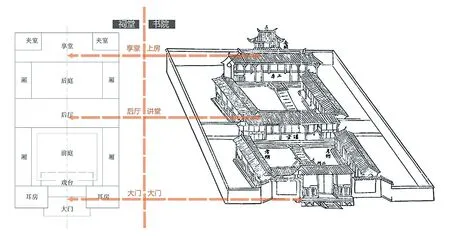

书院的民间建设力量在整个历史过程中长期占据主导,民众自发建设书院的情况比比皆是。其中有直接以民居宅院建成,如元代陕西咸宁邑人王庭瑞所建的鲁斋书院。也有直接安置于宗族祠堂之中的书院,如著名的广州陈氏书院。更多新建的民间书院建筑也都出自民间建筑工匠之手。无意识的传承民居与祠堂形态和民俗特征也就自然形成了。正因为如此,民居自由、实用的空间特征,祠堂相对严谨的型制(图6),在书院景观中都多有体现。

图6 祠堂平面模式与衡阳西湖书院平面比较图[30]

4.2 建筑装饰

官方通过法令和建筑实体对书院建筑加以影响。例如唐代对建筑装饰就有明确的要求。《唐会要》载:“非常参官,不得造轴心舍,及施悬鱼、对凤、瓦兽、通袱、乳梁装饰。”由此可知,在皇宫内的官办书院及官员私宅中的书院,其建筑很可能有悬鱼、对凤、瓦兽、通袱、乳梁等装饰。而作为未入仕途的普通读书人,他们书院堂舍不加各类修饰而显得更加朴素,于是在唐诗中我们所读到的书院会被称之为“草阁”“白室”“茅屋”。又如唐玄宗诏令官方修书,最早的一处官方书院作为设置于东宫丽正殿,其建筑即为宫廷建筑,按照太子的身份地位其居所建筑的装饰也必然富丽堂皇。后来的几处官办丽正书院同样被作为衙署进行建设,都有着较高规格的装饰。部分宫廷建筑装饰后世也不再局限于皇宫。如《太平御览》载:“唐会要目,汉相梁殿灾后,越巫言,‘海中有鱼虬,尾似鸱,激浪即降雨’,遂作其像于尾,以厌火祥。”故而早期鸱吻使用早宫廷建筑上的,而后世不仅在官办书院中,众多民间书院建筑上同样使用这一装饰(图7、图8)。随着时间的推移,朝代的更迭,官方建筑及相关的建造法令都会有所改变。宋代《营造法式》、清代《工部工程做法》在详细规范官方建筑装饰方法和样式的同时也间接影响了民间建筑,进而直接或间接地影响了书院建筑的装饰。

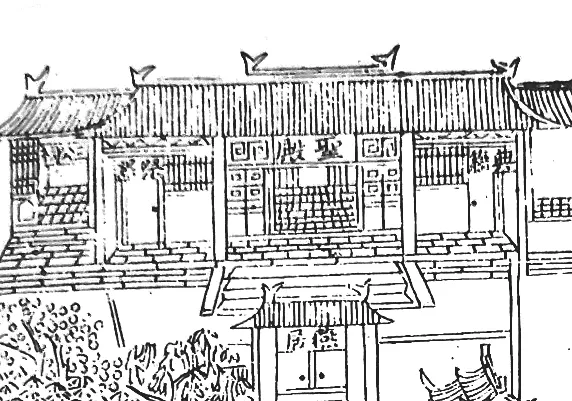

图7 有鸱吻装饰的官办书院建筑(学海书院)[31]

图8 有鸱吻装饰的民办书院建筑(东林书院)[32]

民间建筑对书院建筑在装饰方面的影响更加多样、显著,书院建筑装饰的地域差异便可以简单明了的说明这一点。此处以广州陈氏书院建筑装饰、山东尼山书院建筑装饰、江苏正谊书院的屋顶装饰为例(图9—图11)。通过图片可以明显看出,地处岭南的陈氏书院建筑屋脊大量使用灰塑做装饰,屋顶灰塑数量远远超过山东、江苏地区的书院建筑。同时其所包含的内容、造型、色彩都更为丰富多样,令人目不暇接。而苏州正谊书院的建筑屋面装饰中,灰塑主要用于歇山顶侧面等局部位置,屋脊以瓦片的排列进行装饰,整体吸取了当地民间建筑色彩低调,制作精细的工艺特色。山东尼山书院的屋面则体现了北方建筑的粗犷。一方面屋檐出挑明显少于前两座书院建筑,另一方面装饰简洁,屋脊有少量浮雕形式的灰塑,装饰走兽造型简洁。由此可见,不同地域的书院建筑在建筑装饰上的差异千变万化,而它们建造的依据则来源于各地民间工匠在当地建筑营建的实践经验。

图9 陈氏书院屋顶装饰[33]

图10 正谊书院屋顶装饰

图11 尼山书院屋顶装饰[34]

5.山水景观:人工营建的增加

书院山水景观由最初的崇尚自然山水景物,缓慢向营建抽象的人工山水景观发展。

唐五代时期书院山水描述资料有限,但从唐诗片段中尚可窥见一二。《全唐诗》中17 首书院相关诗篇,有涉及自然山石水体的5 篇,人工立石的1 篇,未见人工开挖池沼记述。由此可见,唐人更愿意描述自然山水,或与民间士人对自然山水的偏爱有关。结合唐代书院选址自然环境型多于城乡环境型的情况,可推测当时书院叠山理水的投入十分有限。

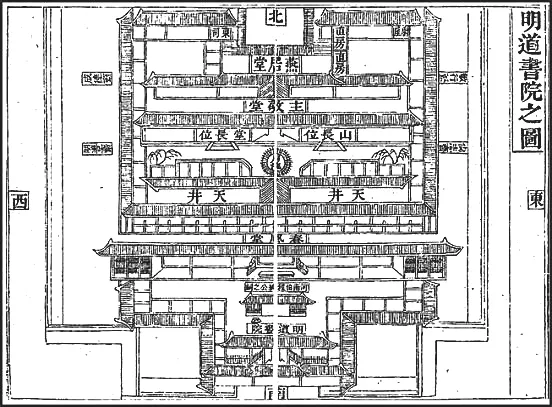

宋代起,城乡环境型选址的书院超过了自然环境型,但位于城乡环境中的书院其营建者是否就积极营造其内部山水空间这一点,并没有足以支撑的历史资料加以证明,更多文献描述及历史图绘显示书院中的庭院多是简单种植少量花木的院落,甚至是种植作物的菜园,而并未见更多叠山理水的情况。如宋代“明道书院之图”[35](图12)及明道书院的更详细的文字描述中,就完全未见山石景观。水景仅仅有“庭中荷池”[36],在图中显示为一处很小的圆形“月池”。城乡环境中经费充足的官办书院尚不事山石池沼,自然环境中有现成山水的书院就更少着意于此。宋代著名的嵩阳书院、泰山书院、南溪书院等都可佐证这一点。

图12 明道书院之图

书院景观山水营建真正的人工化转折可能晚于我们所了解的一般园林的发展历程,直到清代才有相对显著的人工山水营建活动。初创于明代正德年间的无锡二泉书院,在其第一任主人邵宝的描述中,书院景观中的山水内容在当时几乎全部是惠山当地原生山石和水体。但其生活在清代的第八世孙邵涵初对书院的描写,就出现了一块立石和一小方开挖的水池造。清代位于苏州可园内的正谊书院,景观环境中的人工山水环境更为显著,在其讲堂东部有人工山丘、荷塘(图13、图14)。乾隆年间创建的温州中山书院甚至在其后部设有一处专门的山水庭园(图15)。

图13 苏州正谊书院荷塘

图14 苏州正谊书院山丘

图15 温州中山书院

随着官方推动下书院选址的城市化,人口增加后人类活动的扩大化,自然山水环境中的书院越来越少,对环境有所追求的书院营造者不得不在城乡人口密集的环境中营造适宜修身养性、读书习字的书院空间,而这需要更多的物质投入作为支持。对于大多数经费有限的书院是存在困难的。城市书院山水景观数量的显著增加或与书院数量的显著增多,景观营建著述的问世,营建者审美意识的提升,投入经费的增加等等来自官民两方的影响存在诸多联系。来自官方与民间对书院景观发展的影响杂糅在一起,形成了一定数量的“人工化”书院山水景观。

结语

书院的产生有官方和民间两个源头,在两方的影响下发展,其景观的变化也在不断适应官方管理与民间使用的需求:选址主要受到官方管理的影响,逐渐城市化;书院规模方面官办通常较大,民办由视使用需求及建设者投入资产多少决定;书院功能从早期因个人或单方需求而定,逐渐发展成相对固定的“三大功能”;建筑在官民共同影响下由截然不同,发展到相似、相近;山水景观的城市化不断加强,营造形式也在官民共同影响的审美、技术等影响下一步步走向全面的人工化。

中国书院景观的发展,具有显著的适变性特征,其营建既顺应官方管理的要求,又迎合民众的使用和心理需求。于是在其发展过程中,纵向维度有显著的时代特征,横向上呈现出鲜明的地域特征与个性化特点。当今学界对现存书院景观内容的研究已有诸多成果,而对其历史发展过程中的形态变化缺乏关注,横向比较数量也欠丰富。事物的历史变化过程与差异往往是抓住事物规律的重要着眼点,通过“官民共建”这一视角,已经能够大略看出书院景观的很多纵向与横向的变化与差异,尚有诸如书院所处时期经济条件、不同流派与地方文化等更多空间值得深入探索挖掘。相信有更多有价值的信息孕育其中,可为当今文化景观的保护与建设提供借鉴。