小说是我生活中的AI

余一鸣

我出生在一个乡村中小学教师的家庭。我的父亲是常州人,毕业于常州师范文史专科。在20 世纪50年代末,他和同学们从学校奔赴高淳乡村支教。当时的高淳被称为江苏的“西伯利亚”,他在那里做语文教师一直到退休。我的母亲是小学民办教师,也教语文,后来民转公成了公办教师。

生长在教师家庭,最大的好处是有书可读。那时,我家的书籍都被捆扎起来,放在阁楼上。我的少年时代,阁楼是我一个人的世界。阁楼上没有窗,但屋顶上有一块长方形的玻璃,称为“明瓦”,也就两块瓦片加在一起的面积,它照亮了我的少年时光。我那时读的书籍中,外国文学主要是俄罗斯文学:高尔基的自传体三部曲、托尔斯泰的《战争与和平》,还有一本厚厚的《日日夜夜》,作者是西蒙诺夫。中国的小说读得多一点,我记得读《红楼梦》时,以捆扎的书做马扎,读了一天还没读完,又放不下,晚上带回睡房。我和外公睡一张床,我睡床尾,怕被他发现,我早早上床,钻进被窝里用手电筒照着读。那时家里最重要的两个电器,一个是收音机,另一个是手电筒。可恨的是干电池不耐用,快天亮时,手电筒就罢工了。手电筒按不亮,当然被家人发现了,好在他们认为是电池漏电了,没找我的茬。阁楼上还有家里以前订的《人民文学》杂志,我喜欢读上面的短篇小说和报告文学。

1977 年,突然要恢复高考了,我当时读高一,因为提前读书,是班上年纪最小的学生。当时,我觉得这事与我没有什么关系,但形势真的变了,校园里人们谈论的都是高考。厉害的是我母亲学校里的一个代课教师是常州下放知青,我们称他为小王老师,他一不小心,考了全省前几名,被南京大学天文系录取,《新华日报》用整整一版介绍他刻苦学习的事迹。大家开始重视教育,我们县文教局组织了一次全县中学生竞赛,分两个项目:作文竞赛和数学竞赛。我被所在的乡下中学推荐去参加了作文竞赛,忘记是什么作文题目了,我写的是抗洪中一名村干部正在理发,忽然听说堤坝漏水,他顶着剃了一半的阴阳头上了抗洪一线。我的这篇作文居然得了全县第三名,那是恢复高考后本县组织的第一次中学生赛事,获奖名单贴在县政府大门边上,大街上拉着跨街的大红横幅,祝贺获奖同学。这极大地满足了一个少年的虚荣心,我确立了自己的奋斗目标,立志成为一个作家。这在今天看来极其可笑,在当时我父母也觉得不够现实。在他们的眼里,作家是天上的星星,遥不可及。而在当下很多人的眼里,作家都是“脑子进水”的人,只要能写字,人人可以当作家,问题是有几个从事专业创作的人能够养活自己?

等我参加颁奖后回家,小阁楼上的书籍已经可以光明正大地登堂入室了。后来我发现,我在比赛作文中引用的人物事迹,居然是来自《人民文学》上的某篇报告文学,这算不算抄袭呢?虽然没有人发现,但是我心中忐忑不安。不过,我也因此明白,文学期刊更贴近生活,与时代契合,阅读文学期刊的习惯从那时便养成了。

我和父母有很长一个时期住在外公家,外公是大队支书,外婆是大队妇女主任,他们只有我母亲一个孩子,所以母亲有幸能读书读到初中,毕业后又读了个卫生学校。外公的村庄两千多人都姓葛,外公的辈分高,辈分高的原因是祖上世代贫穷,娶妻生子晚,村上比他年纪大的老头喊他“爷爷”“叔叔”,他都应得坦然。中华人民共和国成立后,他被培养做干部,除了他是贫农,辈分高也应该是一个原因。后来我长大一点,寒暑假跟着男劳力下田干活,才了解到外公更有别的能耐。他肯吃苦,干活是一把好手。春耕秋耕季节,他白天开会,夜里回生产队犁田,生产队的犟牛只认他扶犁。当然,在农村,没有一点武功是镇不住人的,外公人高马大,是方圆十几个村庄有名的拳师。外公兄弟五个,他排行第五,兄弟五人都有一把蛮力气,传说他的三哥力大无比,胃口永远填不饱。他的四哥每次去山里砍柴,同去的人如果挑不动柴草,他就让他们将柴草堆成垛,他一个人挑两个柴草垛走十几里地回村,村巷窄,柴垛要在村口拆分才能进巷。我亲耳听到的故事是我同学的父亲说的,那个年代县里喜欢开“三级”干部会议,“三级”干部是指县级、公社、大队三级的领导。一次,上千号人聚在筑圩工地开现场会,有人将箩筐装满泥块,夯实堆尖,说有谁能挑得起这两筐土,才有资格对大家发号施令。上去十几个人,那箩筐都丝毫不动,结果外公上前,挑着两筐土走了百十步,赢得所有人的赞叹。在我的少年时代,我常常以我外公为骄傲。

那时,我整天和村里的小伙伴在一起玩,摘枣偷瓜,抓鱼逮蛙,和邻村的小伙伴们开战。开战就是打群架,不过小伙伴们私下有不成文的规定,赤手空拳,不准使用任何工具。我打小就是个胖子,跟着外公练过几年拳,打架是我的长项,可是我在小伙伴中却当不了老大,原因是我不姓葛。我为什么不姓葛呢?这是一个令我长期困惑的问题。父亲虽然是人民教师,但坚决捍卫他的姓氏,说如果我姓了葛,那等于是他被招了女婿。“你必须姓余!”余老师斩钉截铁地说。等我长大后,我偶然听常州的亲戚说,其实我本来应该姓白,因为我祖父是入赘到我祖母家的。那么,余老师是在捍卫什么呢?

每年的春节,父亲会率领我们去祖母家团聚,父亲有兄弟姐妹五个,除了父亲,他们都算城市人,的二伯父一家还是上海人。不论是穿着打扮还是见识,我们都与这一大家子格格不入。其实所有的家人都对我很好,不管是吃的穿的,每次回高淳我都是满载而归。但是我受不了他们怜悯的眼光,祖母看一眼最小的儿子,又看一眼我,总忍不住抹泪。那个年代,城乡差距比较大,她为她生长在农村的孙子的前程担忧。我很小就明白,我在这个家族里也属另类,不论在农村还是城市,我都是个多余的人。

高考分数出来填报志愿,我的分数很尴尬,比重点大学录取线高,但也只高了七八分。那年高考招生人数很少,本科加专科,全县只考上四十几个人。我坚持报考中文系,但分数只够得上师范专业的分数线,后来恰逢江苏师范学院首次划入重点大学招生,我顺理成章地成为江苏师院中文系的新生。那个年代成为一名大学生,被称为“天之骄子”,自我感觉挺好,苏州的吃食也丰富,我一不小心就身心膨胀了。我觉得我终于独立了,没有人可以把我边缘化。大一开设写作课,我的文章常常成为老师口中的范文,于是我觉得当一个作家的梦想,并不遥远。

那时的我常常旷课,躲在图书馆或者宿舍里读小说,对于与文学无关的科目一律采取敷衍的态度,六十分万岁。我鄙视苏州男人的温文尔雅,也鄙视校园里那些死读书和擅长积极表现的同学。现在想来,我成长于村陌,拳头是最简洁的说话工具,其实是一种野蛮,而我的同学中有很多人已有多年工作阅历,刻苦和表现是他们从社会中得到的生存本领。我在大学期间打架,受过两次处分,心里却无所谓,我一想到毕业后,将像我的父母一样做一辈子中小学教师,就莫名恐惧,甚至觉得被开除未必不是一件好事。

在中文系,让我对未来重获乐观的人是一位师姐——范小青。在读大二时,她就在《上海文学》发表了小说,并一举成名。今天的年轻人无法理解那个年代的文学狂热,我们年级有一百位同学,就有一百位是文学青年,写小说写散文写诗歌,不弄点文学算什么中文系学生?我觉得,努力写作才是我人生的努力方向。那几年,范伯群先生是系主任,他组织了好多文学活动,我印象深刻的是“陆文夫作品讨论会”,大家云集,我的毕业论文就是评论陆前辈的小说《美食家》。到大四时,系里请来了当时《雨花》杂志的主编叶至诚先生,他给我们开文学讲座,并鼓励我们向《雨花》杂志投稿。我那时刚写了一个七千字的短篇小说,于是找到《雨花》的邮政地址投了稿。不久,我收到了来自《雨花》的一个薄信封,拿在手,我的大脑“嗡”地一下,人就癫狂了。那时文学刊物讲格局,发不发表都给作者回信,信封厚的就是退稿,信封薄的很可能是用稿通知。一看果然是用稿通知,还嘱我写一张手写的姓名,发表时署名用手写体。我将自己的姓名练了十几遍,挑了一张寄过去,我写的是横排,小说发表时是竖排,那三个字就变得很丑。《收获》一直是作者手写署名,等到我的小说终于登上《收获》头条时,我特意查看了以往作者署名的版式,分别写了横排、竖排寄出,都是因处女作署名留下的遗憾而印象深刻。

我在同一届中文系同学中,是最早发表小说的人。这坚定了我当作家的念头。毕业前夕,同学们纷纷活动,尽管都是计划分配,但单位之间差距巨大,而我只顾自己埋头读书写字。后来,我们一帮年纪小的都分进了中学当老师,我分回老家高淳的砖墙中学。暑假后期,天凉快了,我出门旅游,等到我在祖国大地转了一圈回来,已经开学一个礼拜了。我到校长室报到,当时想如果校长因此不要我,我干脆不上这个班了。结果,校长见到我很欣喜,说你能来就好。当时,本科毕业生做乡村中学老师的还是很稀罕,校长留下了我。

这里曾是我的母校,我熟悉这里的环境,有的老师曾经教过我,很多老师和我的父母曾共过事,我觉得很安逸。我父亲却很生气,他想不到儿子转了一圈又回到原点,四年大学白读了。他跑到县教育局拍了局长的桌子,说我为高淳乡村教育奉献了几十年,你们凭什么还要我的儿子继续在乡下待一辈子?局长笑而不答。我父亲大概忘了他当年做乡村教师的光荣感。我劝慰父亲,我在乡下教书挺好的,你放心,你儿子将来要当作家,肯定不会一辈子待在乡下,不会做一辈子中学老师。我父亲对儿子没有信心,但事实上我后来终于当上了作家,只是从来没有脱离教师岗位。有些事是命中注定的,我是全班同学中最怕当中学老师的人,但全班同学中把教师当到退休的只剩几位,我竟然是其中一个。

在砖墙中学从教的五年中,我通读了大学哲学和史学专业的教材。中学虽小,学什么专业的教师都有,各科教材都能借到。我写下了我的第一部长篇小说《黑鱼湖》,写下了我的第一个电影剧本。长篇投出去石沉大海,剧本收到了上海《电影电视文学》的回信,提出了几项修改意见,我不认同,就没有修改。那是我人生中最黑暗的一段日子,写的东西发表不了,憋屈。那时,范小青已经留校当老师,非常感谢她,在我几乎想放弃写作时写信鼓励我,并推荐我的小说发表,让我能在写作道路上抬头前行。

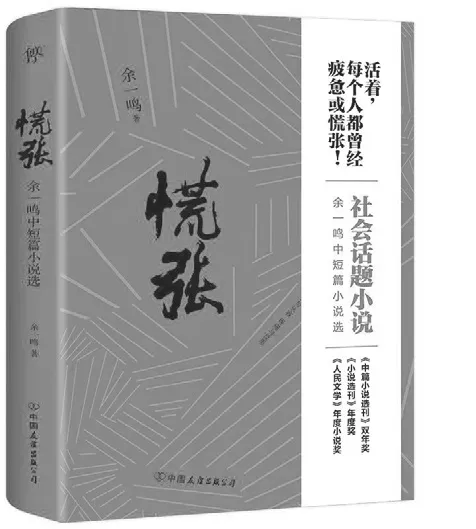

余一鸣:《慌张》

摧毁我文学意志力的是西方文学思潮。在八九十年代,中国文坛打开了西方文学的窗口,作家们口必称马尔克斯、博尔赫斯,文学期刊上今天流行意识流、明天流行魔幻流。我从乡下坐三个小时长途公交车,到南京买了几本西方小说代表作,回来后琢磨模仿,好不容易鼓捣出一篇小说,编辑退稿说过时了,现在流行新风格了。这让我感到无所适从。另一个打败我的是生活,今天我可以说,生活的磨难成就了我的创作,但在当时,确实是充满了艰辛。我结婚后,妻子在县城,我也终于调进县城的中学工作。在相当长一个阶段,我几乎放弃了文学,致力于学生高考。我被提拔为学校教务处副主任,主抓高考。回想起来,这是我一生中有过的最大的官职,我挺珍惜,一方面我痛恨中学语文教育,认为它在一定程度上限制了学生的天性发展,也片面割裂了文学本身;另一方面,我又必须带学生用语文试卷尽可能地敲开高校的大门,各种刷题做试卷成为我生活的日常。我悲哀地发现,文学离我越来越远了。

我在县城生活了十几年,我觉得这不是我想要的生活,再待下去,我就是一个终身“小镇做题家”。我想逃离,决定投奔省城。正巧全省排名第一的外国语学校招聘语文老师,我就悄悄地去应聘,人家还真的选择了我。拖家带口来到省城时,我并没有欣喜的感觉。曾经以为,有一天我能进大城市,一定是以专业作家的身份,可惜,我是来省城了,却依然是做一个中学语文教师。我应聘这所学校,并不是因为它的排名,而是因为这里的学生很少有人参加高考,绝大部分学生是走出国留学和保送的道路,我可以在课堂上讲一点我想讲的作家和作品,我也可以把刷高考题的课余时间用来读书写字。

然而,我把省城的生活想得太美好了,现实生活给了我当头一棒。首先是住房,单位的福利房已错过,只有去买商品房一条路。城市房子贵,我一个乡下来的穷教师当然买不起,暂时只有租房住;其次,同事们对一个写小说的语文老师不以为然,认为作家与教书走的不是一条道。这话说得没错,我自己也这样认为。语文教师是遵守考试规则,小说家是天马行空、创新突破。一个语文教师写小说,确实比其他人更麻烦,他首先得忘掉语文老师的角色。但在教育教学上,我在五六年时间里发表了九十多篇教学论文,其中十几篇是发在核心期刊上。我发表论文仅仅是证明,我不但能写小说,我还会写论文,只不过我写论文不是为了评职称,我从没申报过特级教师之类,我心中的目标,就是当一个作家。

但我还是没有精力重归文学。看着妻子、女儿和我窝在出租屋里,作为一个男人我感到羞愧。我妻子为了跟我进城,放弃了公务员编制,我所在的学校学生,出国留学占大部分,我不能让我的女儿落伍。怎么办?只有经商,当时“下海”成风,我一边上班,一边在外面兼职。我做过船板、船用柴油机生意,也做过钢材水泥等建材生意,甚至还做过包工头。很多年后,我在《人民文学》发表的中篇小说《入流》和《不二》,就是来自那段生活的积累。那个年代,赚钱不算难事,等到我终于买了房,终于把女儿送去留学,我发现我已年近五旬。我对自己说,你可以做点自己喜欢的事了。

我最早发表的“淘金三部曲”,得到了编辑和评论家们的认可,内容是我老家的三大产业:建筑业、造船运输业和水产养殖业。当时打工题材盛行,我把目光对准了这些行业的老板们,我觉得这些陡富的人群,内心更加复杂、丰富。其后,我信心陡增。记得有一位评论家对我说:“老余,你接下来还能写什么?”我没回答,只是笑了笑。我那时已经教了三十年书,我的题材矿尚未开拓。我很快就发表了“教育三部曲”——《愤怒的小鸟》《种桃种李种春风》《飘洋过海来看你》,前两部在《人民文学》,第三部在《北京文学》,都是头条,都被转载并获文学奖项。当然,题材不能决定小说最终的命运,但是写熟悉的生活总是能写得好一点。后来,我又写了十几个教育题材的中篇小说,我觉得对我从事了几十年的这个行业,能挖掘的还有更多。

余一鸣 :《无限好山都上心》

今年的2 月底,我退休了。我自嘲说,我终于熬成了一个拿退休金的作家。作为一个业余作家、一个体制外的作家,在文学边缘化的年代,甘于寂寞、安心写作,是一种健康的退休生活。现在空闲时,偶尔会想到那个阁楼上的读书少年,想到那个发表了处女作的中文系大学生,我觉得作家梦会贯穿我的一生,小说是我回忆和思考自己一生的方式,当我老了,我的小说就是我的AI。迺