周必大:雕版印刷时代的编辑

雕版印刷技术发明于唐代,但得到大规模的普及和应用,则是在宋代。现存唐五代的书籍,几乎都是写本。到了宋代,前代流传下来的书籍,经过宋人的重新编辑,纷纷刊刻印行。读书破万卷,对于宋人而言已经不是难事。宋刻本之所以宝贵,主要还是因为经过宋人的认真编辑整理,文字准确,内容完整,清初学者陆贻典在《跋宋刻本管子》中说:“古今书籍,宋板不必尽是,时刻不必尽非。然较是非以为常,宋刻之非者居二三,时刻之是者无六七,则宁从其旧也。”[1]流传至今日的古书,其底本不少是宋刻本。我们在欣赏宋刻本的同时,不应该忘记古书的编辑整理者,如果没有他们的工作,古书的面貌或许已残缺不全,有的书也许早已消失在历史的长河中。

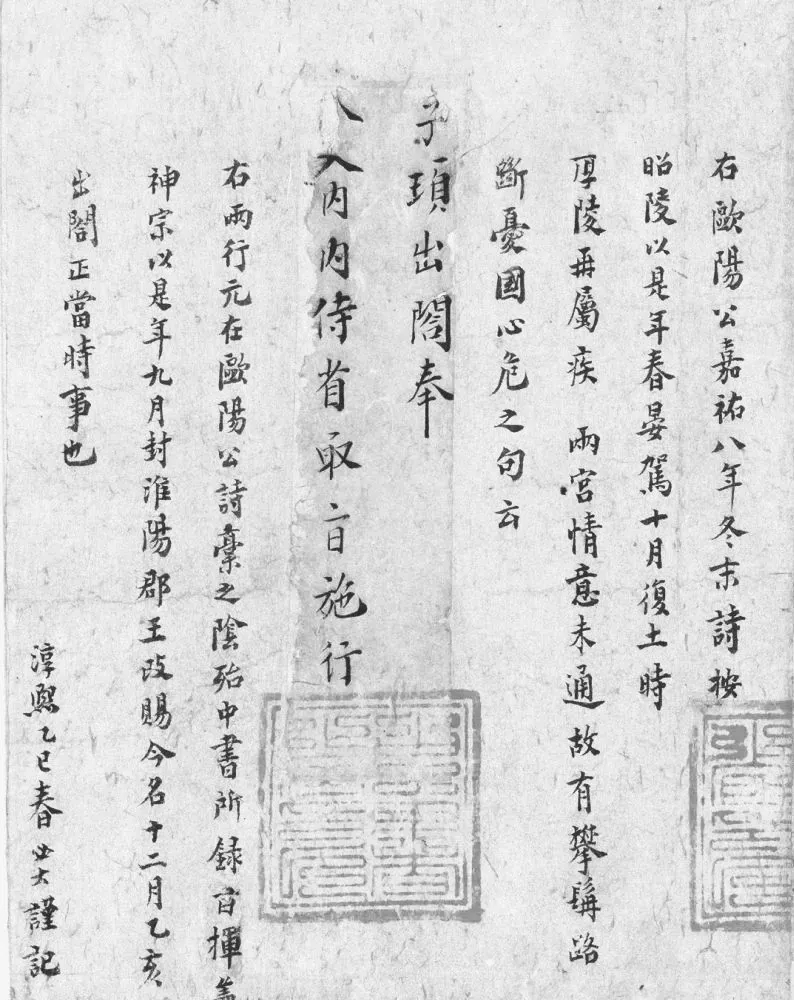

《欧阳文忠公集》,宋庆元二年(1196)周必大刻本

从写本时代到刻本时代

雕版印刷技术的出现,对于编辑工作产生了巨大的影响。技术变革使得宋人对流传下来的古书进行了全方位的编辑整理。时代已经离不开雕版印刷,而此前的古书几乎都是写本,已经不适应新时代的阅读传播需求。“方庆历、皇祐间,书籍多未刊,皆手传。”[2]将之雕版印行势在必行,为此,从朝廷到民间,不断兴起编辑整理前代典籍之举。可以想象,如果古书没有经过宋人重新编刊,三百年之后,其命运会是如何。书籍有了刻本之后,编辑工作的底本也就由写本变成刻本。刻本的质量虽然参差不齐,但内容相对稳定,为后人追溯版本源流、进行编辑校勘工作,提供了很大的方便。

编辑工作的成果由写本变成了刻本。在宋以前,编辑完一部书籍之后,只能是誊抄几份定稿加以保存。数量既有限,也就限制了定本的流传。想要获得定本,只能靠传抄,而辗转抄写之下,不免又衍生新的错误,无法使编辑的成果得到完整准确的传播。雕版印刷技术使得同一本书籍可以复制千百,内容准确不变形,读者能够阅读到相同的文本。这既扩大了编辑成果的传播范围,也提高了编辑的影响力。认真负责的编辑,就是书籍的质量保证。读者认可编辑的名声,可以放心购买所编校的书籍。

宋代涌现出一大批著名的编辑家。宋初李昉主编《太平御览》《太平广记》《文苑英华》三部大书。欧阳修参与编辑三馆秘阁藏书目录《崇文总目》,编写了《新唐书》《新五代史》两部正史,主持编纂《太常因革礼》,整理校定韩愈文集,对宋代韩文的盛行有引导之功。欧阳修的弟子曾巩平生无所玩好,喜欢藏书,至二万卷,仕宦四方,常携带身旁,手自雠对,至老不倦。曾巩自负要成为刘向这样的学者,而非韩愈这样的文人。刘向编撰的《新序》《说苑》《列女传》都曾经过曾巩的编辑整理。《新序》至北宋已经不全,曾巩也无法复原,但考证了其文字;《说苑》也有残缺,曾巩为之正其脱谬,疑者阙之;《列女传》当时流传有八篇本及十五篇本,曾巩将两种版本均校雠写定。刘向所编定的《战国策》三十三篇,《崇文总目》称阙十一篇,曾巩访之士大夫家,始尽得其书,正其误谬而疑其不可考者,然后《战国策》三十三篇复成完书。在馆阁校理的九年中,曾巩还编辑整理过《陈书》《南齐书》《梁书》《唐令》《礼阁新仪》等史部书,整理过徐干《中论》等子部书,编辑过《李白诗集》《鲍溶诗集》等集部书。

司马光画像

朱熹画像

司马光主持编撰的《资治通鉴》,其编辑过程可称典范。选择刘攽、刘恕、范祖禹等人组成编辑团队,发挥各自专业特长。作为主编的司马光又亲力亲为,亲自删修定稿,确保全书的质量如一。先勒为长编,在长编基础上删繁就简。疑异之处,司马光又作《通鉴考异》,说明理由。这些严密的工作程序,有效保证了编辑质量。《资治通鉴》的出现,深刻影响了后世史学的发展,引发后人编撰了大量通鉴类史籍,蔚为大观。南宋李焘编撰了北宋编年史《续资治通鉴长编》,袁枢改编《资治通鉴》而成《通鉴纪事本末》,开创了纪事本末体。朱熹不满于《资治通鉴》,新编《资治通鉴纲目》。作为南宋大儒,朱熹在文献编辑上也是贡献卓著,曾校定《谢上蔡先生语录》,编辑《程氏遗书》《程氏外书》,与吕祖谦共同编辑《近思录》,编注《论语集注》《孟子集注》《楚辞集注》,编纂《小学》《仪礼经传通解》。还有《韩文考异》一书,考诸本之同异而兼存之,以待览者之自择,为校勘学专著。

校勘工作的细致严谨

周必大(1126—1204),字子充,初字弘道,少自号“省斋居士”,中年曰“青原野夫”,既贵而闲,曰“平园老叟”。吉州庐陵(今江西省吉安市)人。绍兴二十一年(1151)进士及第,授徽州司户参军。绍兴二十七年(1157)中博学宏词科,授建康府府学教授。除太学录,召试馆职,宋高宗读其策,曰:“掌制手也。”守秘书省正字。宋孝宗即位,除起居郎,迁权中书舍人。权给事中,缴驳不避权幸。淳熙五年(1178),除礼部尚书兼翰林学士。周必大在翰苑近六年,制命温雅,周尽事情,为一时词臣之冠。淳熙七年(1180),除参知政事。淳熙九年(1182),除知枢密院事。

淳熙十三年(1186),周必大以《苏魏公集》付太平州镂版,亦先为勘校。周必大在《苏魏公文集后序》中云:“平生著述凡若干卷,翰林汪公彦章为之序。某尝得善本于丞相曾孙玭。适显谟阁直学士张侯几仲出守当涂,欣慕前哲,欲刻之学宫,布之四方,使来者有所矜式。其用心可谓广矣,故以遗之而纪于后。淳熙十三年十月一日。”[3]苏颂的文集在其去世四十年后,才由其子苏携编辑而成,汪藻作《苏魏公文集序》。周必大在苏颂曾孙苏玭处得到文集善本,校勘之后,由张近所刊。苏颂所作《东山长老语录序》云:“侧定政宗,无用所以为用;因蹄得兔,忘言而后可言。”周必大以上一句不明白,又与下文不对,写信询问洪迈。洪迈回忆起《庄子》中云:“地非不广且大也,人之所用容足尔。然而厕足而垫之致黄泉,知无用而后可以言用矣。”这才明白“侧定政宗”当是“厕足致泉”,正与下文相应,四字皆误[4]。可见周必大对待校勘工作之严谨,编辑工作之不易。

淳熙十四年(1187),拜右丞相。淳熙十六年(1189),进左丞相,封益国公。绍熙二年(1191),除观文殿学士,判潭州。绍熙四年(1193),周必大用沈括《梦溪笔谈》记载的活字印刷术,排印了自己的著作《玉堂杂记》,此书皆记翰林故事,后编入周必大的文集中。周必大《与程元成给事札子》云:“近用沈存中法,以胶泥铜版移换摹印,今日偶成《玉堂杂记》二十八事,首慁台览;尚有十数事,俟追记补缀续纳。”[5]这是对毕昇胶泥活字印刷术的成功应用。

庆元元年(1195),周必大年七十,以少傅致仕。嘉泰四年(1204)卒,年七十九岁。赠太师,赐谥文忠。宋宁宗题篆其墓碑曰“忠文耆德之碑”。著有《周益国文忠公集》二百卷,李壁《周文忠公行状》云:“公虽贵,遇朋友如贫贱时,澹于声色,独嗜书如饥渴。已老,手校《文苑英华》一千卷,又与同志取欧阳公集反复是正之,遂为善本。公有《省斋文稿》四十卷,《平园续稿》四十卷,《省斋别稿》十卷,《词科旧稿》三卷,《掖垣丛稿》七卷,《玉堂类稿》二十卷,《政府应制稿》一卷,《历官表奏》十二卷,《奏议》十二卷,《奉诏录》七卷,《承明集》十卷,《辛巳亲征录》一卷,《壬午龙飞录》一卷,《癸未日记》一卷,《闲居录》一卷,《丁亥游山录》三卷,《庚寅奏事录》一卷,《壬辰南归录》一卷,《思陵录》二卷,《玉堂杂记》三卷,《二老堂诗话》二卷,《二老堂杂志》五卷,《玉蕊辨证》一卷,《乐府》一卷,《书稿》十五卷。”[6]尝建三忠堂于乡,谓欧阳文忠修、杨忠襄邦乂、胡忠简铨皆庐陵人,为周必大平生所敬慕,为文记之,盖绝笔也。

楼钥《少傅观文殿大学士致仕益国公赠太师谥文忠周公神道碑》曰:“以《文苑英华》及《六一居士集》讹舛太甚,率同志者朱黄手校,如老书生,锓板家塾,以惠学者。”欧阳修文集南宋时流传者,有庐陵本、京师旧本、绵州本、吉州本、苏州本、闽本、衢本等版本。自从庆元二年(1196)周必大与曾三异、孙谦益、丁朝佐等重编校定后,盛行一时。此后元、明、清递有翻雕,皆从此本出,而其他刻本遂湮没无闻。宋人记载欧阳修作文,揭之壁间,朝夕改定。周必大曾经见过欧阳修手写的《秋声赋》有数本,给刘原父的手帖亦修改再三,用字往往不同,故而别本尤多。后世传录既广,或者以意轻改,导致讹谬不可读,庐陵所刊印的本子错误又更加严重。卷帙丛脞,略无统纪。周必大久欲订正,因担心自己所见不广,一直未能从事于此。正好同郡之人孙谦益老于儒学,刻意斯文;承直郎丁朝佐博览群书,尤长考证。可以帮助周必大进行编辑整理欧阳修文集的工作,于是遍搜旧本,旁采先贤文集,与乡贡进士曾三异等互加编校。起于绍熙辛亥春,迄庆元丙辰夏,编成一百五十三卷,另有附录五卷,年谱一卷。

重新编定欧阳修文集

周必大编定欧阳修文集一百五十三卷。《居士集》五十卷,是欧阳修亲手所定,故寘于首。欧阳修的文集,唯有《居士集》经过欧阳修的选择,篇目素定,然而参校众本,发现其中有些文章,有的增损其辞至百字,有的移易后章为前章,这些版本的文字差异,周必大都已经附注在相关篇章之下。如《正统论》《吉州学记》《泷冈阡表》,又有迥然不同的两篇文章存在,则将其中一篇收置《外集》。其余的篇章,去取因革,粗有据依,有的不必存而存之,都说明理由,列于卷末,以免除后人的疑惑。不过文集首尾浩博,随得随刻,岁月差互,标注抵牾,所不能免。但是比起旧本,则已经较为完善了。

《外集》二十五卷次之,《易童子问》三卷,《诗本义》有单行本别行于世,因此文集未收。《外制集》三卷、《内制集》八卷、《表奏书启四六集》七卷、《奏议》十八卷、《杂著述》十九卷、《集古录跋尾》十卷又次之,《书简》十卷终焉。

周必大早年曾见《六一奏议》,即想将之刻版印行,使士大夫皆见之。隆兴元年(1163)《与汪圣锡尚书应辰札子》云:“近于郡人处见《六一奏议》,云侍郎宅本也,不知十四卷皆备否?明白忠款而无迂阔之论,谓宜刻板,使士大夫皆见之,不审台意以为然否?或令笔吏录草,当为恳宣子舍人亦可。郡人所录止数卷耳。”[7]当时的想法似乎未付诸实践,直到三十多年后编辑《欧阳文忠公集》,收录有《奏议》十八卷。

《集古碑》千卷,每卷碑在前,跋在后,衔幅用欧阳修的名印,其外标以缃纸,束以缥带,题其签曰,某碑卷第几。皆是欧阳修亲笔手迹,至南宋时犹有存者。欧阳修曾经自称四百余篇有跋,周必大当时的传本即是如此。其间如《唐郑权碑》为熙宁辛亥岁跋。至次年正月,欧阳修方跋《邓艾碑》、李德裕《山居》诗。四月,题《前汉雁足镫铭》,后数月而欧阳修去世,这几篇应该是《集古录》的绝笔。方崧卿裒聚《集古录跋尾》的真迹,刻版于庐陵,一共得二百四十余篇,以之校对文集本,颇有异同。周必大怀疑真迹是一时所书,文集本后来或许有所改定。编辑时于逐篇各注何本,若异同不多,则以真迹为主,而以集本所改注其下。如果不同版本的繁简差别很大,则两存之。如《后汉樊常侍碑》,真迹作“永寿四年四月”,而集本改作“二月访得古碑”,“二月”正确。至于以始元为汉宣帝年号,又称“后周大统十六年”“唐大定二年”之类,乃欧阳修一时笔误,周必大不敢有所更改。《集古跋》既刻成,周必大方得欧阳修之子欧阳叔弼所作的《集古录目录》二十篇,《目录》不过列碑石所在及其名氏岁月。所列石碑的刊刻岁月,虽朝代仅差一二,而纪年先后颇有倒置,周必大已一一注明其下。

周必大编《欧阳修文忠公集》别有《附录》五卷,记录欧阳修的德业。《年谱》一卷,此谱专叙出处,词简而事粗备。欧阳修的年谱种类不一,唯有桐川薛齐谊、庐陵孙谦益、曾三异三家较为详细。虽用旧例,每岁列举著述,考证文章写作时间,按先后顺序排列,然而篇章繁多,不容尽载,次序也不免有疑混之处。如欧阳修的曾孙欧阳建世为告敕宣札作编年,尚多错乱,何况他人?周必大参稽众谱,旁采史籍,而取正于欧阳修之文,编成《年谱》一卷。因此谱专叙出处,于是《居士集》《外集》各于目录题所撰岁月,而阙其不可知者。奏议表章之类,则随篇注之。诸家考证,容或未详。当时的《年谱》,皆说欧阳修是景德四年六月二十六日丙辰生。周必大搜访得《于役志》一卷,乃是欧阳修自馆阁贬夷陵时的舟行日记,止到公安。其间于六月二十一日说:“予生日为寿。”周必大寻取《真宗实录》及《长篇》,再三契勘,果然是丙辰,乃六月二十一日。为此,周必大感慨云:“校书如拂尘,一重过了又一重,非虚语也。”

根据欧阳修的行状,周必大最初编辑文集时,还缺少《归荣集》一卷,往往散在《外集》。根据其他集子,间有致仕后杂著数篇,遂以其类分别编排在《外集》中。周必大一直在寻找这个集子,据嘉泰四年(1204)中秋续题,后来终于找到欧阳修当时自编的《归荣集》,其数正同,乃知原先所分不可易。遂将元本篇目列于总目之后,这次可谓毫发无遗恨了。

欧阳文忠公像

周必大书法题跋欧阳修诗文稿

周必大重新编辑欧阳修文集,既是为了补乡邦之阙,也可以使学者据旧鉴新,思考欧阳修之所以增损移易修改文章的思路,对于揣摩写作不无益处。如此,则虽与欧公生不同时,也就如升堂避席,亲承指授,或许可以因此稍微体悟作文之法。周必大在《题汪逵季路所藏墨迹三轴》中指出:“学者因前辈著述而观其所改定,思过半矣。”欧阳修的文章看似用语平易,文体清驶,好像是信手而成。间观遗稿,则可见修改甚多。在《与太和陈善秀才书》中,周必大陈述了可以通过学习前人著述而效法古人的观点,以此代替无师友可以讲学的遗憾。他认为,每见近世学者常患无师友可以讲学,即便是圣如孔子,贤如孟子、扬雄,或师弟子问答,或著书立言,传道解惑,无余蕴矣。假使我们生于其时,可以亲炙的人有数,自家的根器亦有限,未必就能够如今日读其全书,所得更加深切著明,主要还是在于是否潜心学习而已。周必大举宋代之例说,黄庭坚曾经问作文章之法于苏轼,苏轼告以熟读《礼记·檀弓》。黄庭坚取此篇读数百遍,然后得之。如今苏轼已经远去,就算是能够赶上见苏轼,亲闻此言,又能够停止其他事情,埋伏几案,终日如童子琅琅诵习,从而验证其言吗?诵书是一件小事,犹不易行,何况其他大事!周必大认为自己的学问之所以日益荒废,正是因为不能尊所闻、行所知。虽是自谦,然正是普遍所有的病症。

欧阳修与周必大同是江西吉安人,周必大对于欧阳修十分敬仰:“自谓所慕者惟陆宣公、欧阳文忠公。”在《庐陵县学三忠堂记》中论欧阳修云:“以六经粹然之文,崇雅黜浮,儒术复明,遂以忠言直道辅佐三朝。士大夫翕然尊之,天子从而谥之曰‘文忠’,莫不以为然。”作六一先生像赞云:“我不识公,而裒斯文。稷言皋谟,宋艳班薰。四海所宗,一乡何有?瞻之在前,瞠乎在后。”周必大以为,尺牍能够传世的标准有三条,就是道德、爵位、艺术,而想要兼备三者是很困难的。像欧阳修,可以说是毫发无遗恨者,自当行于百世。周必大一直致力于收集欧阳修的墨迹,其文集中尚存三十多篇跋六一先生帖的文字,并曾将搜集的欧阳修遗墨刻于石碑。其《总跋自刻六一帖》中表达的,也是对于翰墨不传于故乡的遗憾,因此要尽己之力,补上这一阙典。周必大认为,欧阳修的道德文章是百世之师表,然而翰墨却不传于故乡,是一大阙典。当时的周必大好欧公之书却无聚之之力,听闻有藏欧阳修尺牍断稿的,辄借来摹之刊石。其间也有友人相赠,如《题六一先生丁忧居颍帖》,这是欧阳修丁母忧居住在颍州时的两帖,故人宋芜湖似乎知道周必大正在刊刻欧阳修的遗墨,特以相寄。多寡既未可计,则先后莫得而次。昔日欧阳修编撰《集古录》,上起周穆王,下迄五代,虽仙释诡怪平时力辟而不语的,只要有一字画可取,有一事迹可记,莫不收录。既轴而藏之,又从而发扬之,唯恐其泯没无闻于世。而今周必大的存心正如当日之欧阳修,周必大认为是上天给了他机会,不然的话,以欧公的心画之妙,早就应该冶金伐石,传布四方久矣,哪里还用得着他来参与此事。

就是对于他人在故乡庐陵宣传推广欧阳修,周必大也是赞赏不已。绍熙元年(1190),太守莆阳方季申来吉州上任,首创六一堂,绘制欧阳修的画像悬挂堂上,以备阙典。又访求《集古录跋》的真迹,选择良工摹刻之。日聚月裒,旁搜远取,一共搜集到二百五十余篇,以较当时的印本,其未获者才百余篇。指授点画殆类亲笔,非石刻可比。正赶上方季申调任广东,还捐俸携工以完成此事,其用力至矣。在周必大看来,通天下郡邑,凡是贤杰之乡与其宦游之地,往往揭名公字,绘像以祀,不独为夸耀古昔,也是为了高山仰止,景行行止,期有补于将来。欧阳修的文章事业为百世师表,僧人惠勤尚能于欧阳修平昔所不到之处,以六一名其泉。庐陵,是欧阳修的父母之邦,而去世已经两甲子,欧阳修的祠堂仅列于学宫,历任太守不知几人,没有人能够纪念宣扬欧阳修。芝草、双莲这样的东西,还能够获得地方官的关注,以之名堂若亭,独于欧阳修置而弗及,此何理也?难道是因为欧阳修生于绵州,长于随州,仕于朝廷,家于颍州,虽然中间葬母一至永丰,则又丧服不入公门,遂相忘于道术与?因此对于太守方季申刻欧阳修《集古录跋》真迹一事,特为表彰,“既牧庐陵,复尊事公于故乡,以风励学者,其有补于斯文岂少哉”!

欧阳修:《集古录目序》

广搜众本是编辑文集的基础,特别是在当时“《欧阳文忠公集》自汴京、江、浙、闽、蜀皆有之”的状况下,面对纷繁复杂的版本,想要编出一部可靠的定本,除了要参考这众多本子,还需利用欧阳修的墨迹、石刻等更多材料,才能超越众本。当时有一种《欧阳兖公别集》二十卷,自志学至梦奠,诗、书、杂说之类,文集所略的其中都有收集。不过周必大因友人胡公武而得的《诲学帖》,其中没有收录,可见欧阳修的遗书散佚之多,只靠现存各种版本的文集是不够的。在编辑《欧阳文忠公集》的过程中,周必大曾经搜集到一些欧阳修的真迹。庆元丙辰中秋周必大《跋焦伯强与潘简夫帖》云:“欧阳文忠公《赠焦伯强》诗云:‘焦生独立士,势利不可恐。’又云:‘皎皎寒泉冰。’其清正如此。余裒汇《文忠公集》,于书简门得公与伯强帖凡十有六,意爱之厚,期待之远,情见乎辞。今观伯强遗永嘉潘简夫十六帖,渊源盖有自矣。”然而要搜集欧阳修的遗书墨迹又谈何容易,其子孙尚且不能保存无虞。靖康之难导致欧阳修诸孙避难南逃,这一过程中就损失了不少欧公的文献。《家塾所刻六一先生墨迹跋十首·前汉五器铭》记载:

六一堂《集古录》千卷,卷为一通,褾以缃纸,束以缥带,揭帙次于外,列名物于首,而系考证于后,衔幅皆用名印,其精谨如此。靖康间,公诸孙避难南行,不能尽载,乃取遗泽而弃旧刻。此五铭者总为一轴,首尾独备,又皆前汉昭、宣时字画(跋误以元始为宣帝年号)。公得之颇难,爱之甚至,且以刘裴手书附其中。今并刻之,不特使后世识其全编体制,抑亦成公遗志也与?[8]

欧阳修《五代史》稿的命运又因为子孙穷困流落,谋食不暇,无力保存。《题六一先生五代史稿》记载:

右欧阳文忠公《五代·梁史》断稿九页,其玄孙偰欲以相遗,予曰:“陈遵,侠徒也,其书人犹藏弆,况文忠翰墨乎?虽然,在子孙则为手泽,世当宝之,他人得传玩足矣。”偰曰:“偰无子,群从又多流落,谋食之不暇,且已揉坏如此,终当弃之耳。”既悲其言,为加缉治而题其后。淳熙十年二月五日,周某书。[9]

在这样的情形下,文集编辑越晚,搜集到新材料的几率越小。周必大通过欧阳修后人,接触到不少遗稿。据其《跋六一先生诗文稿》称,欧阳修的玄孙欧阳休从四明来,携带六一先生诗文稿二副相赠,欧阳休不久就卧病旅邸,周必大送给他一些路费,欧阳休回到家中就去世了,此帖于是就留在了周必大家。仅凭一己之力能搜集到的文献是有限的,其间少不了众人的帮助。《与裴如晦帖》就是由朱軧出示的真迹,从而将之刻入《欧阳文忠公集》。周必大想从汪季路处借《六一集跋》十卷,因汪季路不肯借书,只好麻烦项平甫雇人抄一本。庆元二年(1196)春《与项平甫正字书》云:“只是欲从汪季路借《六一集跋》十卷甚切。季路性缓,又有不肯借书之癖,望吾友雇人就抄一本,速附示,厥直当奉还。得此则欧集可成编。”

In this section, the forward conduction characteristics,blocking characteristics and turn-off performance of SiC GTO and SiC ETO were measured and compared.

文献搜集齐全,只是编辑工作的基础条件。优秀的编辑,绝非将搜集来的文献整理集合起来就可以。面对各种版本编次不一、文字繁简有别、讹谬不可读等现象,周必大仔细整理校勘,解决了不少问题。如欧阳修有一篇《太常博士周君墓表》,周必大通过考证补充了当时流传本的缺失。宋仁宗朝有一个太常博士周君,居父丧,倚庐三年,不饮酒,不食肉,言必戚,哭必哀;丧母癯然,久而后复。当时欧阳修为作《太常博士周君墓表》,极论当日丧礼之废,推为笃行君子。可惜岁月久远,墓表的石本没有流传。而京、浙、闽、蜀所刊刻的欧阳修文集,概书曰某州某县人,三代讳某,这还勉强可以说得过去。连其人亦曰名某字某,周必大认为:“如此则其子孙切切显亲之志荒矣,亦岂公表于金石,垂劝来世之意耶?”每叹息于此。他仔细阅读《太常博士周君墓表》,知其为天圣二年(1024)进士,然而是年周姓登科者不止一人,不知孰是。又考查其仕宦经历,发现多历湖广,而墓在道州之永明,估计是道州的贤者。亟求《舂陵郡志》查看,本郡果有一个周尧卿,字子俞,行义与欧阳修所书符合,于是将名字刻入文集定本,使其名字昭昭于无穷,一桩心事总算了却。在《太常博士周君墓表》中,尚有周必大当日留下的校勘记:“《周君墓表》诸本皆作‘君讳某,字某,某州某县人’。朝佐窃谓笃行君子正赖公文以传远,岂可逸其名字、乡里?乃为考《舂陵志》,悉书之。”原文也由“君讳某,字某,某州某县人”,补正为“君讳尧卿,字子俞,道州永明县人也”。周必大所做就不只是简单的改正字词的工作,而是学术性的考证,这对编辑也就提出了更高的要求。

校勘工作绝非简单比对文字异同,即使是众本齐备,如何取舍定夺,亦是一大难事。周必大《跋汪逵所藏东坡字》云:“某每校前贤遗文,不敢专用手书及石刻,盖恐后来自改定也。”此文作于嘉泰壬戌(1202)三月甲寅,在编定《欧阳文忠公集》之后。此言可以看作是校勘欧阳修文集的经验之谈,欧阳修的文章就存在这种复杂的版本情况,既有手书及石刻,还有晚年不断修改的版本,若不仔细分辨,固执一本,就难免武断之错。

编辑过程的主事与分工

校勘工作仅靠一己之力是很难不留遗憾的。为此,周必大也欢迎朋友的指正,如庆元二年(1196)十二月《与汪季路司业书》云:“所谕《六一集》中有疑,及校以碑刻他书,苟可见教,悉望付示。”这种虚心接受的态度也是编辑应该具有的优良品质。编校的书籍想要没有任何错误,在理论上是应该的,实际上却是难以实现的。虚心接受读者的意见,才能不断提高出版物的质量。

在编辑过程中,周必大得到孙谦益、丁朝佐、曾三异、胡柯、罗泌等人帮助,周必大文集中现存《与孙彦撝谦益书》三篇,讨论均为编辑欧阳修文集之事,为我们展示了编辑工作的一些细节,弥足珍贵。

与孙彦撝谦益书一 绍熙五年(1194)六月

某顿首:前奉记纳《六一集》,必遂关彻。毒暑,不审尊履比何如?曾无疑送别集目录来,共三册,并移改手书五卷,丁朝佐札子一幅,并纳呈,幸仔细点勘,疾速送示。恐未能并了,逐旋发来如何?事戒因循,且望加念,仍令小史牢固签贴,恐有遗失也。病躯殊不能支,占叙草草,惟冀珍爱。不宣。[10]

信中提到曾三异、丁朝佐都在帮助搜集整理欧阳修文集的相关材料,周必大将这些材料都交与孙谦益校勘,希望他尽快完成,考虑到全部完成可能尚需时日,可以采取做完一部分即发的办法。“事戒因循”,特别是编辑这样一部大书应该注意的。分工之下,倘若主事者不密切关注事情进展,一旦拖延下去,成书之日将遥遥无期。而周必大又是在退休之后从事于此,时间紧迫,更加拖延不得。但是,周必大也非坐享其成而已,对于实际工作身体力行,否则不会关注贴在书上的签条是否牢固,有没有遗失这样的细节。

与孙彦撝谦益书二 绍熙五年

上一封信正是“毒暑”之时,这一封则写于“秋冷”之日。周必大一直在催促孙谦益。此外,周必大自己也一直在寻找新的文献,欧阳修在河东、河北两路的奏稿,周必大遍问相识,寻求未得。没想到却在自己家中找到钞本,正好可以刊刻入集。绍熙四年(1193)七月《与曾无疑三异书》:“《六一集》方以俸金送刘氏兄弟私下刻板,免得官中扰人。编年自当附入。”周必大在上一年就开始刊刻欧阳修文集,并没有等待全部编辑工作完成后再开始刊刻,这也就可以加快文集面世的进度。

与孙彦撝谦益书三 庆元元年(1195)十月

某拜启:洊勤惠翰,欣审履况集福。前方遣记,而来示随至。向日所校欧文皆检寻在此,他日拜纳《年谱》之类,因便且望付还。至祝至祝!十七岁杂犯落解之后,凡三举到省。是时间岁科场,契勘登第之年,正合。此乃公《答荆南乐秀才书》自说者。谓如胥学士一启是代曾为司理参军之人,前后只作公自用,偶因病起细加考证,方知曲折。其表奏四六排比极整齐,他日吾兄见之必以为然。《河东奏事录》已刻成,见开河北者,其余接续理会。盖逐一字皆经眼,每一篇必经手,又匠人不多,所以费日,聊为消闲之具。所恨吾兄在远,不得一一求教耳。赵宰已自答书。余惟善爱,以绥寿嘏。不宣。[12]

上一年秋天发现了欧阳修在河东、河北两路的奏稿,约四万字。再至秋天,一年时间,《河东奏事录》已刻成,目前正在刻河北的部分。一边编辑校勘,一边刊刻,进度所以如此缓慢,因为刻书的工匠不多,周必大又要“逐一字皆经眼,每一篇必经手”,这也保证了书稿的质量。有如此敬业的精神,难怪周必大编撰的《欧阳文忠公集》一出,其余各种版本的集子都逐渐消失在历史中了。

楼钥《跋王伯奋所藏文苑英华》云:“周益公年几八十,已校《六一集》,而又刊此书千卷,足以惠后学矣。”周必大主持编辑的《文苑英华》始雕于嘉泰元年(1201)春,至嘉泰四年(1204)秋讫工。周必大七月七日作《文苑英华序》,十月一日,薨于正寝。在生命的最后,将时间都奉献给了编辑事业。好在主持编刊的《欧阳文忠公集》和《文苑英华》都在生前顺利完成,没有留下遗憾。

宋太宗时天下太平,获得诸国图籍,聚名士于朝,诏修三大书:曰《太平御览》,曰《册府元龟》,曰《文苑英华》,各一千卷。至周必大时,其中二书闽、蜀已经刊刻,唯有《文苑英华》士大夫家绝无而仅有,可能是因为所收集的主要是唐代的文章,如南北朝的文章只是间存一二。宋太宗时书籍的刊印本还很少,即使是韩愈、柳宗元、元稹、白居易的文章尚未甚传,其他如陈子昂、张说、张九龄、李翱等诸名士文集世尤罕见,所以修书官对于柳宗元、白居易、权德舆、李商隐、顾云、罗隐等人的作品或全卷取入。到宋真宗朝,姚铉选择其中十一,编成《唐文粹》,由简故精,所以盛行于世。到了南宋,唐文摹印渐多,不需借助《文苑英华》而流传,何况此书卷帙浩繁,人力难及,其不行于世也是可以理解的。

《文苑英华》虽然秘阁有抄本,但是舛误不可读。宋孝宗曾经传旨取入,看过此书。当时御前置校正书籍一二十员,皆为书生稍习文墨者,月给餐钱,满数岁就可以补进武校尉。御前校勘官往往妄加涂注,缮写装饰,付之秘阁。这样的校勘,使得原书转失其真,后世如果以之为定本,贻害无穷。周必大在《文苑英华序》中指出当时的校勘本存在三大问题:“国初文集虽写本,然雠校颇精,后来浅学改易,浸失本旨。今乃尽以印本易旧书,是非相乱,一也。凡庙讳未祧之前当阙笔,而校正者于赋中以商易殷,以洪易弘,或值押韵,全韵随之,至于唐讳及本朝讳存改不定,二也。原缺一句或数句,或颇用古语,乃以不知为知,擅自增损,使前代遗文幸存者转增疵颣,三也。”[13]

周必大曾经让荆帅范仲艺、均倅丁介稍加校正。晚年退休之后,又遍求别本,与士友详议,疑则阙之。在编辑校勘过程中,凡是经、史、子、集、传注,《通典》《通鉴》及《艺文类聚》《初学记》,下至乐府、释老、小说之类,无不参用。只是原来修书时,历年颇多,非出一手。周必大在《文苑英华序》中指出《文苑英华》本身就存在许多问题:“业脞重复,首尾衡决,一诗或析为二,二诗或合为一,姓氏差误,先后颠倒,不可胜计。其间赋多用‘员来’,非读《秦誓》正义,安知今之云字乃员之省文?以尧韭对舜英,非《本草注》,安知其为菖蒲?又如切磋之磋,驱驰之驱,挂帆之帆,仙装之装,《广韵》各有侧声,而流俗改切磋为效课,以驻易驱,以席易帆,以仗易装。”对于原书即存在的问题,周必大也都加以改正,详注逐篇之下。

在编辑校勘《文苑英华》的过程中,周必大也有一群得力助手。登仕郎胡柯、乡贡进士彭叔夏校正,成忠郎新差充筠州临江巡辖马递铺王思恭点对兼督工。其中最显著者为乡贡进士庐陵彭叔夏,通过校勘,最终还完成了一部《文苑英华辨证》,成为校勘史上的名著。彭叔夏曾经听周必大说:“校书之法,实事是正,多闻阙疑。”彭叔夏十二三岁时,手钞《太祖皇帝实录》,其间有一句为“兴衰治□之源”,阙一字,以为必是“治乱”,后得善本,乃作“治忽”。彭叔夏这才明白,“三折肱为良医,信知书不可以意轻改”。《文苑英华》一千卷,字画鱼鲁,篇次混淆,比他书尤甚。周必大退老丘园,命彭叔夏加以校雠。彭叔夏考订商榷,用功为多。但是这些校勘记散在本文之中,览者难遍,彭叔夏在《文苑英华辨证序》中说其因此“荟稡其说,以类而分,各举数端,不复具载。小小异同,在所弗录。原注颇略,今则加详。谓如一作某字非者,今则声说。其未注者,仍附此篇。初不注者,后因或人议及,今存一二。勒成十卷,名曰《文苑英华辨证》云。嘉泰四年冬十有二月己丑朔,乡贡进士庐陵彭叔夏谨识”。一卷曰用字、用韵、事证,二卷曰事误、事疑、人名,三卷曰人名、官爵,四卷曰郡县、年月,五卷曰年月、名氏,六卷曰名氏、题目、门类、脱文,七卷曰脱文、同异,八卷曰离合、避讳、异域、鸟兽、草木,九卷、十卷曰杂录。清代著名校勘学家顾广圻称赞《文苑英华辨证》道:“此书乃校雠之模楷,岂独读《英华》者资其是正哉?”四库提要亦认为“叔夏此书,考核精密”。

周必大作于嘉泰四年七月七日的《文苑英华序》称是年秋全书雕刻完成,这是《文苑英华》的第一个刻本。张时举作于嘉泰四年八月一日的《刊印文苑英华声说》是一篇关于此书刊印的重要文献,全文如下:

吉州致政周少傅府,昨于嘉泰元年春,选委成忠郎、新差充筠州临江军巡辖马递铺、权本府使臣王思恭专一手抄《文苑英华》,并校正重复,提督雕匠,今已成书,计一千卷。其纸札工墨等费,并系本州印匠承揽,本府并无干预。今声说照会。四年八月一日,权干办府张时举具。[14]

张时举所说刊刻的始末时间与周必大《文苑英华序》完全一致。文中提到的王思恭,嘉泰四年四月旦周必大曾作《予刻文苑英华千卷颇费心力使臣王思恭书写校正用功甚勤因传予神戏为作赞》云:“倚树而吟据槁梧,自怜《尔雅》注虫鱼。汝曹更作书中蠹,不愧鹍鹏运海舆。”这部一千卷的大书,其纸札工墨等费都是周必大私人承担的,没有动用官府资金。张时举的《刊印文苑英华声说》就是为了声明在刻书经费上,并没有挪用公款,以免嫌疑。此前刻印《欧阳文忠公集》时也是如此,《与曾无疑三异书》云:“《六一集》方以俸金送刘氏兄弟私下刻板,免得官中扰人。”然而,在南宋社会,官员动用公款刻书之事非常常见。周必大《题干禄字书》:“予读开成四年湖州刺史杨汉公跋颜鲁公《干禄书碑》云:‘工人用为衣食业,昼夜不息,刓缺遂多。亲侄颙顷牧天台,欲移他石,资用且乏,不能克终。汉公谬憩棠阴,得以余俸成之。’乃知唐时不敢妄用公钱如此。近世若止刊刻文字,乃是伯夷、公仪休,其他以公帑为私帑可胜计哉!淳熙戊戌七月二十一日夜偶书。”对比唐宋时代风气之不同,不由得使周必大感慨万分。可见南宋官员以公费为私用的情形之严重,如果只是用公费刻书,已经是非常清廉。