写本时代的编辑:从孔子到白居易

首都师范大学赵敏俐教授《关于中国早期典册类文献产生时间的推测》一文,以甲骨文、金文的书写为参证,认为典册文的出现时间不会晚于二者。根据文字产生的时间、《左传》《国语》《墨子》等先秦文献中引用《夏书》的情况,以及《史记》《竹书纪年》的相关记载,推测最早的典册类文献可能在夏代就已经产生。伴随着典册类文献的出现,编辑工作和编辑人员也相应产生。在上古时期,编辑工作主要由史官承担,尚未分化出专职的编辑人员。古之王者世有史官。根据《周礼》《礼记》记载,有太史、小史、内史、外史、左史、右史等职。太史掌国之六典,小史掌邦国之志,内史掌书王命,外史掌书使乎四方,左史记言,右史记事。史官的职能,是把大事记载在连缀的简策之上,把小事记载在短小的木片上。史官一职的创始,开始于黄帝,完备于周王室,名目已经增多,职责也都各不相同。甚至各诸侯列国,也各自设有史官,其职务类目,一如周王室。

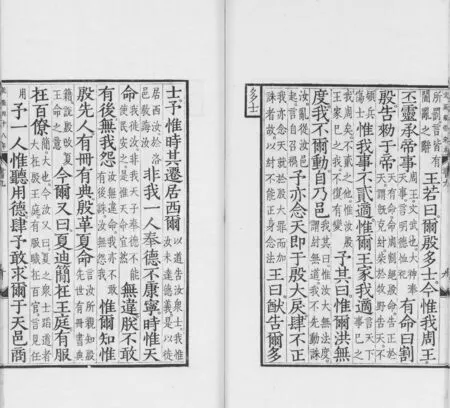

《尚书》,清乾隆四十八年(1783)武英殿影刊元相台岳氏荆谿家塾本

先秦两汉时期的整理编辑

在中国历史上,全面系统地编辑整理文献的第一人当推孔子。孔子整理六经,以之教授弟子,为传承上古文化作出了重要贡献。司马迁在《史记·孔子世家》中记述了孔子编辑整理六经的状况,编次《尚书》,删订《诗经》,修订《礼》《乐》,作《易传》和《春秋》。司马迁的观点非常具有代表性,但因文献不足征,历代争论不休,至今难有定论。战国时期,编辑工作的代表是吕不韦主编的《吕氏春秋》。当时诸侯多辩士,如荀卿之徒,著书布天下。吕不韦招致食客三千人,使其食客人人著所闻,集论以为八览、六论、十二纪,二十余万言,以为备天地万物古今之事,号曰《吕氏春秋》。成书之后,布咸阳市门,悬千金其上,延诸侯游士宾客,有能增损一字者给予千金。

刘向画像

《帝鉴图说》之焚书坑儒

司马迁画像

真正有较为详细的文献记载,为编辑整理典籍作出巨大贡献的,是西汉时期的刘向。《汉书·艺文志》云:“昔仲尼没而微言绝,七十子丧而大义乖。”故《春秋》的传授分为五家,《诗经》的传授分为四家,《易经》则有数家之传。战国纵横,真伪纷争,诸子之言纷然杂乱。至秦患之,焚烧文章,以愚黔首。汉代改秦之败,大收篇籍,广开献书之路。至汉武帝时,书缺简脱,礼坏乐崩,于是建藏书之策,置写书之官,下及诸子传说,皆收藏于宫中秘府。至汉成帝时,以书颇散亡,使谒者陈农求遗书于天下。诏光禄大夫刘向校经传诸子诗赋,步兵校尉任宏校兵书,太史令尹咸校数术,侍医李柱国校方技。每校完一书,刘向就条其篇目,撮其指意,录而奏之。刘向卒后,汉哀帝复使刘向之子侍中奉车都尉刘歆继续父业。刘歆于是总括群书,撮其指要,著成《七略》,有《辑略》《六艺略》《诸子略》《诗赋略》《兵书略》《术数略》《方技略》。后来班固作《汉书》时,删去浮冗,取其指要,以《七略》为本编成《艺文志》。

刘向、刘歆父子为整理先秦文献作出了重要贡献,流传至后世的典籍,几乎都经过他们的编辑校订。裒集屈原、宋玉诸赋,定名为《楚辞》,自刘向始。《战国策》也是刘向裒合诸记并为一编,其事继春秋之后,至楚汉之起,共二百四十五年间之事。各本原来有《国策》《国事》《短长》《事语》《长书》《修书》等名称,刘向定名为《战国策》,还编纂了《新序》《说苑》《列女传》。

在汉代,著名的编辑除了刘向、刘歆父子,还有两家值得关注。西汉司马谈、司马迁父子编撰《史记》,父死子继。东汉班彪续补《史记》未就,班固继承父业,继续撰写《汉书》,直到去世时,尚有八表及《天文志》未能完成,班固之妹班昭继续补写,始成完书。这三家可称文化世家,在编辑史上贡献卓著。刘向父子的工作,为后世编辑事业确立了典范。司马氏和班氏父子,为后世史书编纂发凡起例,后来正史,不出其途。

刘向负责整理经传诸子诗赋,序诗赋为五种,包括赋、杂赋、歌诗。赋类如《屈原赋二十五篇》《司马相如赋二十九篇》《孙卿赋十篇》;杂赋类如《客主赋十八篇》;歌诗类如《泰一杂甘泉寿宫歌诗十四篇》,这些经过刘向整理编定的诸家赋集、诗歌集,可以说是别集之权舆,虽没有文集之名,但有文集之实。东汉班昭去世之后,其所著文章由儿媳丁氏搜集整理,编定成集。《后汉书·曹世叔妻》曰:“昭年七十余卒,皇太后素服举哀,使者监护丧事。所著赋、颂、铭、诔、问、注、哀辞、书、论、上疏、遗令,凡十六篇。子妇丁氏为撰集之,又作《大家赞》焉。”[1]这已经是自觉编辑文集,但还没有出现以“集”或“别集”命名的书籍。

魏晋南北朝时期:“集”的出现

最早以“集”命名的别集,为西晋时陈寿编辑整理的《诸葛氏集》。共二十四篇,凡十万四千一百一十二字。陈寿任著作郎时,侍中领中书监济北侯荀勖、中书令关内侯和峤上奏,使陈寿编定故蜀丞相诸葛亮故事。陈寿删除复重,随类相从,编定为二十四篇,《三国志·诸葛亮传》载录有《诸葛氏集目录》,于泰始十年(274)二月一日奏上。至于六朝,别集的编次十分盛行。《隋书·经籍志》在集部设立“别集”类,收录别集四百三十七部,四千三百八十一卷。通计亡书,合八百八十六部,八千一百二十六卷。其中绝大部分为六朝以来编纂的。

《四库全书总目》卷一八六“总集类总序”曰“文籍日兴,散无统纪”,于是总集应运而生。总集的作用,一则可以网罗放佚,使零章残什,并有所归;二则可以删汰繁芜,使莠稗咸除,菁华毕出,“是固文章之衡鉴,著作之渊薮”。因为建安之后,辞赋转繁,众家之集,日以滋广。晋代的挚虞,苦于读者阅读的劳倦,于是采擿孔翠,芟剪繁芜,自诗赋下,各为条贯,合而编之,编成《文章流别集》四十一卷,这是历史上第一部总集。《隋书·经籍志》著录总集一百七部,二千二百一十三卷。通计亡书,合二百四十九部,五千二百二十四卷。这些总集和《文章流别集》一样,大多已经亡佚。经过历史的选择,现存最早的总集是昭明太子萧统编选的《文选》。

《文选》收录子夏、屈原、宋玉、李斯及汉迄梁文人才士所著赋、诗、骚、七、诏、册、令、教、表、书、启、笺、记、檄、难、问、议论、序、颂、赞、铭、诔、碑、志、行状等为三十卷。唐代李善注,析为六十卷。在每一文体内,分为若干小类,小类中又根据作家的时代先后排列次序。萧统去世十多年后,《文选》即流传到东魏,东魏权臣高欢曾经令人读《文选》,有郭璞《游仙诗》,高欢嗟叹称善。诸学士皆说:“此诗极工,诚如圣旨。”石动筩即起说:“此诗有何能?若令臣作,即胜伊一倍。”高祖不悦,良久才说:“汝是何人,自言作诗胜郭璞一倍,岂不合死?”石动筩即说:“大家即令臣作,若不胜一倍,甘心合死。”高欢即令石动筩作诗。石动筩说,郭璞的《游仙诗》言“青溪千余仞,中有一道士”,臣作的诗为“青溪二千仞,中有两道士”,岂不是胜他一倍?高欢始大笑[2]。唐代李白前后三拟《文选》,不如意,悉焚之,唯留《恨赋》《别赋》。宋初崇尚《文选》,当时的文人专意此书,故而在写作时,草必称“王孙”,梅必称“驿使”,月必称“望舒”,山水必称“清晖”。至庆历之后,恶其陈腐,才改变这种局面。方其盛时,士子甚至说“《文选》烂,秀才半”,可见其流传范围之深广,对古代士子影响之大。

萧统画像

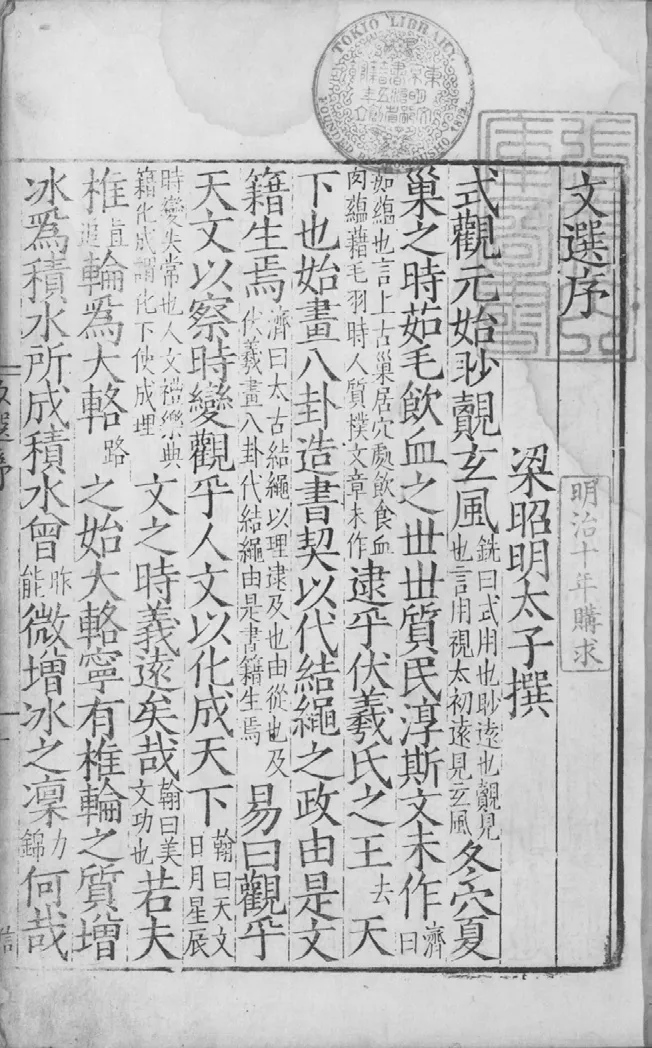

《文选序》

萧统对编辑事业的贡献不止有《文选》三十卷,自著文集二十卷之外,又撰集古今典诰文言,编成《正序》十卷;选录五言诗之善者,编为《文章英华》二十卷。萧统为陶渊明编辑文集,作《陶渊明集序》,还写了一篇《陶渊明传》。在《文选》中选录了陶渊明的八首诗和一篇文章。有人怀疑陶渊明的诗,篇篇有酒。萧统认为陶渊明意不在酒,只是寄酒为迹,文章不群,辞彩精拔;跌宕昭彰,独超众类。高度评价陶渊明文章之后,接着评价其人品。萧统在《陶渊明集序》中指出,陶渊明“贞志不休,安道苦节。不以躬耕为耻,不以无财为病,自非大贤笃志,与道污隆,孰能如此乎”?萧统素爱陶渊明之文,不能释手,尚想其德,恨不同时。故而加以搜集编校,粗为区目,编成《陶渊明集》。不过,他认为集中的白璧微瑕,唯在《闲情赋》一篇。扬雄所谓劝百而讽一者,卒无讽谏,没有必要写作此文。萧统粗点定其传,将《陶渊明传》编之于录。最后,萧统认为阅读陶渊明的文章,可以使读者“驰竞之情遣,鄙吝之意祛,贪夫可以廉,懦夫可以立。岂止仁义可蹈,抑乃爵禄可辞。不必傍游泰华,远求柱史,此亦有助于风教也”[3]。

(明)杜堇:《陶渊明赏菊图》

白居易画像

别集的编纂,有他人代为编辑者,任昉为王俭编辑遗集,任昉《王文宪集序》云:“昉尝以笔札见知,思以薄技效德,是用缀缉遗文,永贻世范。为如干秩,如干卷。所撰《古今集记》《今书七志》,为一家言,不列于集。”[4]有朝廷编辑者,如曹植去世后,魏明帝曾命人撰录曹植前后所著赋颂诗铭杂论凡百余篇,副藏内外;有自己编辑者,如王筠担任一个官职即编辑一部文集,共编成七部,每部十卷。《梁书·王筠》曰:“筠自撰其文章,以一官为一集,自洗马、中书、中庶子、吏部、左佐、临海、太府各十卷,《尚书》三十卷,凡一百卷,行于世。”[5]唐代白居易和元稹都很注重保存自己的作品,生前曾多次编辑文集,据此可以详细了解古人自编文集之状况。

唐代白居易和元稹的自编文集

白居易始生六七月时,乳母抱着他戏弄于书屏之下,有人指着“无”字、“之”字给他看,年幼的白居易虽然口未能言,心已默识。此后有人问起这两个字,虽试验百十次,白居易都能指之不差。可见白居易宿习之缘,已在文字中。元和十年(815),白居易在作于江州的《与元九书》中记载,自己五六岁便学作诗,九岁谙识声韵。十五六岁始知有进士,苦节读书。二十岁以后,白天学习辞赋,夜晚学习书法,间又课诗,不遑寝息,“以至于口舌成疮,手肘成胝,既壮而肤革不丰盈,未老而齿发早衰白。瞥瞥然如飞蝇垂珠在眸子中也,动以万数”。这都是苦学力文所致。白居易家贫多故,贞元十五年(799)秋应乡试于宣州,为宣歙观察使崔衍所贡,往长安应进士试。次年正月二月十四日,在中书侍郎高郢主试下以第四名登进士第。考中进士之后,白居易虽专于科试,亦不废诗。贞元十八年(802)冬,于吏部侍郎郑珣瑜主试下,试书判拔萃科,与元稹订交约始于此年前。贞元十九年(803)春,登书判拔萃科,授秘书省校书郎。及授校书郎时,白居易的诗作已有三四百首,或出示给友人如元稹辈,见者皆谓之工,而白居易认为自己其实尚未窥作者之域。自登朝后,白居易“年齿渐长,阅事渐多。每与人言,多询时务。每读书史,多求理道。始知文章合为时而著,歌诗合为事而作”。

在《与元九书》中,白居易还谈到自己的作品在社会各阶层广泛流行的状况。他听闻亲友间说,礼部、吏部举选人,多以其所作赋、判词作为准的。礼部侍郎高郢始用经艺为科场进退的标准,白居易一举擢上第。次年,拔萃甲科。由此他的《性习相近远》《求玄珠》《斩白蛇》等赋及百道判,新进士竞相传于京师。白居易的其余诗句,也往往传诵在人群之中。白居易起初恧然自愧,及再来长安,又听说有节度使高霞寓欲聘娶一个歌伎,歌伎大夸其口说:“我诵得白学士《长恨歌》,岂同他妓哉?”因此,就抬高了身价。白居易经过湖北襄阳时,正好遇到主人集合众乐娱乐其他宾客。那些歌伎看到白居易来,指而相顾曰:“此是《秦中吟》《长恨歌》主耳。”从长安到江西,三四千里的路程,凡是乡校、佛寺、客舍、行舟之中,往往有题白居易诗的;士庶僧徒、孀妇处女之口,每每有咏白居易诗的。

又据元稹的见闻,其到通州之日,看见江馆柱间题有白居易的诗。元稹作于长庆四年(824)的《白氏长庆集序》记载,二十年来,皇宫、寺观、馆驿的墙壁上无不书写白居易的诗,王公妾妇、牧童马夫之口无不称道白居易的诗。至于缮写模勒,叫卖于市井,或持之以交换酒茗者,处处皆是。更有甚者,盗窃名姓,苟求自售,杂乱间厕,无可奈何!元稹于平水市中,见村校诸童习诗,召而问之,皆对曰:“先生教我乐天、微之诗。”也不认识眼前的这位就是诗人元稹。新罗商人求购白居易诗颇切,自云:“本国宰相每以百金换一篇。其甚伪者,宰相辄能辩别之。”自有诗歌已来,未有如是流传之广者。

在《与元九书》中,白居易引《庄子·天运》云:“名,公器也,不可多取。”虽然自认窃时之名已多,但他并未因此放弃通过写作而获得名声。元和十年(815),白居易在江州检查寻找囊帙中,得新旧诗,自编诗集十五卷,各以类分,分为卷目。“自拾遗来,凡所遇所感,关于美刺兴比者;又自武德讫元和,因事立题,题为《新乐府》者,共一百五十首,谓之讽谕诗。又或退公独处,或移病闲居,知足保和、吟玩情性者一百首,谓之闲适诗。又有事物牵于外,情理动于内,随感遇而形于叹咏者一百首,谓之感伤诗。又有五言七言长句、绝句,自一百韵至两韵者四百余首,谓之杂律诗。凡为十五卷,约八百首。”[6]白居易在信中表示,异时相见,当尽呈于元稹。

古人云:“穷则独善其身,达则兼济天下。”白居易常师此语。大丈夫所坚守的是道,所等待的是时机。时机来了,为云龙,为风鹏,勃然突然,陈力以出;时机不来,为雾豹,为冥鸿,寂兮寥兮,奉身而退。进退出处,无往而不自得,故而“志在兼济,行在独善。奉而始终之则为道,言而发明之则为诗”。谓之讽谕诗,表达的是他的兼济之志;谓之闲适诗,表达的是他的独善之义。故而览白居易之诗,可知其奉行之道。其余的杂律诗,或诱发于一时一物,发于一笑一吟,率然成章,并非白居易平生所重视。不过是在亲朋合散之际,取其释恨佐欢。如今编选之间,未能删去。白居易在《与元九书》中表示:“他时有为我编集斯文者,略之可也。”

贵耳贱目,厚古薄今,是人之常情。韦应物的歌行,才情辞藻之外,颇近兴讽。其五言诗又高雅闲澹,自成一家之体。然而当韦应物在世时,人们也没有很重视他。必待身后,人始贵之。白居易的诗,人所爱者,不过是杂律诗与《长恨歌》等。虽为时之所重,但是白居易之所轻。至于讽谕诗,思想激烈,语言朴素;闲适诗,意趣恬澹,立论迂阔。以质合迂,宜人之不爱也。

诗集编成之后,白居易作《编集拙诗成一十五卷因题卷末戏赠元九李二十》:“一篇长恨有风情,十首秦吟近正声。每被老元偷格律,(原注:元九向江陵日,尝以拙诗一轴赠行,自是格变。)苦教短李伏歌行。(原注:李二十尝自负歌行,近见予乐府五十首,默然心伏。)世间富贵应无分,身后文章合有名。莫怪气粗言语大,新排十五卷诗成。”[7]首联二句分别指《长恨歌》与《秦中吟》十首。“身后文章合有名”正是白居易编辑诗集的目的。他之所以能如此自信,因为生前即享有大名,无需待身后,人始贵之。生前名闻天下,身后也未必能流芳百世。文章若一篇不传,后人无从得见,声名也就难免逐渐消失于历史的长河之中。诚如北宋刘麟《元氏长庆集原序》所言:“《新唐书·艺文志》载其当时君臣所撰著文集,篇目甚多。《太宗集》四十卷,至武后《垂拱集》一百卷,今皆弗传。其余名公钜(巨)人之文,所传盖十一二尔,如《梁苑文类》《会昌一品》《凤池稿草》《笠泽丛书》《经纬》《冗余》《遗荣》《雾居》见于集录所称道者,毋虑数百家,今之所见者,仅十数家而已。以是知唐人之文,亡逸者多矣。”[8]所以,想要保持身后名,保存文献是当务之急。

长庆四年(824),元稹为白居易编次文集并作序。五月,白居易杭州刺史秩满,除太子左庶子,分司东都。元稹当时任会稽刺史,因而得以尽征集其文,手自编排,将白居易长庆二年(822)以前诗赋、文章、策问、奏议、制诰等作品,编成五十卷,共二千一百九十一首。前辈多以前集、中集为文集命名。同年唐穆宗崩,唐敬宗即位,元稹以为次年当改元,长庆止于此,因号曰《白氏长庆集》。在元稹看来,大凡人之文各有所长,而白居易之长特别多:“夫以讽谕之诗长于激,闲适之诗长于遣,感伤之诗长于切;五字律诗、百言而上长于赡;五字七字、百言而下长于情;赋赞箴戒之类长于当;碑记叙事制诰长于实;启表奏状长于直;书檄词策剖判长于尽。总而言之,不亦多乎哉!”[9]《白氏长庆集》有诗二十卷,文三十卷。

白居易《长庆集后序》称《白氏长庆集》“凡五帙,每帙十卷”。《说文·巾部》曰:“帙,书衣也。”帙为古代竹帛书籍的套子,多以布帛制成。南北朝以后,书基本上是以纸作为文献载体的。在唐代,更是纸书统一天下。唐开元时,国家的藏书,甲乙丙丁四部书各为一库,置知书官八人分别掌管。凡四部库书,东西两京各藏一本,共一十二万五千九百六十卷,皆用益州麻纸书写。其中集贤院御书:经库皆用钿白牙轴,黄缥带,红牙签;史书库用钿青牙轴,缥带,绿牙签;子库用雕紫檀轴,紫带,碧牙签;集库用绿牙轴,朱带,白牙签,以分别之[10]。唐代的书籍为卷轴装,将纸张粘连成长幅,用木或金、玉、牙、磁等制成轴,从左向右卷成一束。我们今日所见书画作品,大多就是卷轴装。一般是十卷为一帙,与白居易所述一致。轴的作用是为了把卷子卷起来,带子是用来系住书卷的,牙签是系在轴头上的书签,上面写上书名和卷数,方便查找,因贵重者多用象牙制作,故而称为牙签。这是卷轴装的形制,白居易的文集编成之时,也就是如此。文集编成之后,只能靠抄写保存和流传,难以大量复制副本。

大和二年(828)秋,白居易将长庆二年(822)以来的作品续编于《白氏长庆集》之后。有格诗、律诗、碑、志、序、记、表、赞,以类相附,合为卷轴。从第五十一卷开始编次,此前的《白氏长庆集》为五十卷。当时白居易五十七岁,即自称:“目昏头白,衰也久矣;拙音狂句,亦已多矣;由兹而后,宜其绝笔。若余习未尽,时时一咏,亦不自知也。因附前集报微之,故复序于卷首云尔。”[11]他当然不会就此绝笔,创作之路还长。

大和九年(835)夏,白居易编成《白氏文集》六十卷,藏于江西庐山东林寺。昔日他为江州司马时,常与庐山长老在东林寺经藏中披阅东晋慧远大师与诸文士唱和集卷。当时,诸长老请求将白居易的文集也放置在经藏中。白居易答应日后送来,此后过去二十多年,如今白居易前后所著文,大小合二千九百六十四首,勒成六十卷。编次既毕,纳于藏中。白居易请东林寺长老及主藏僧,依慧远文集收藏之例,文集不借外客,不出寺门。元稹《白氏长庆集序》载五十卷本作品数为二千一百九十一首,《白氏文集》新增十卷多出七百七十三首。

开成元年(836),白居易编成《白氏文集》六十五卷,藏于洛阳圣善寺。他与东都圣善寺钵塔院故长老如满大师有斋戒之因,与今长老振大士为香火之社。白居易自感老矣,将寻前好,且结后缘,故将文集存放于圣善寺。文集七帙六十五卷,十卷一帙,另外五卷也单独为一帙,故为七帙,共收三千二百五十五首,元稹先前所作《集序》并目录一卷在外。比上年(即大和九年)夏所编定者增多五卷,文则多二九一篇。题为《白氏文集》,放置于律疏库楼。白居易仍“请不出院门,不借官客,有好事者任就观之”。

开成四年(839),白居易编成《白氏文集》六十七卷,藏于苏州南禅院。白居易此次所编文集七帙,共六十七卷,凡三千四百八十七首。其间根源五常,枝派六义,恢王教而弘佛道的篇章有很多。然而寓兴、放言、缘情、绮语的篇章,亦往往有之。白居易自称为佛弟子,备闻佛教,深信因果。惧结来业,悟知前非。故其文集除家藏之外,别录三本。一本放寘于庐山东林寺经藏中,一本放寘于东都圣善寺钵塔院律库中,一本放寘于苏州南禅院千佛堂内。将文集归依三藏者,其意为何?白居易愿以今生世俗文字放言绮语之因,转为将来世世赞佛乘转法轮之缘。

会昌二年(842),白居易自编后集二十卷,藏于庐山东林寺。白居易《送后集往庐山东林寺兼寄云皋上人》曰:“后集寄将何处去,故山迢遰在匡庐。旧僧独有云皋在,三二年来不得书。别后道情添几许,老来筋力又何如?来生缘会应非远,彼此年过七十余。”此年白居易七十一岁。此诗所云为会昌二年编成之七十卷本。《白氏集后记》曰:“白氏前著《长庆集》五十卷,元微之为序。《后集》二十卷,自为序。”即指此本。

会昌五年(845),白居易自编定本七十五卷。次年八月,他就去世了。白居易前著《长庆集》五十卷,元稹作序。《后集》二十卷,自序。今又编成《续后集》五卷,自为记。前后共七十五卷,诗文大小凡三千八百四十首。至此,文集已经有五本:一本在庐山东林寺经藏院,一本在东都圣善寺钵塔院律库楼,一本在苏州南禅寺经藏内,一本付侄龟郎,一本付外孙谈阁童。各藏于家,传于后。其他日本、新罗诸国及两京人家传写者,不在此记。此五本是否均为七十五卷本,白居易本人未说明。据流传情况考察,寺藏本似均非七十五卷本。家藏两本则未流传,故后代未见七十五卷完帙。白居易又有《元白唱和因继集》共十七卷,《刘白唱和集》五卷,《洛下游赏宴集》十卷。其文尽在大集(即七十五卷本)内录出,别行于时。若文集内无而假名流传者,皆为伪作。

《元白唱和因继集》为白居易与元稹的唱和诗集。大和元年(827),元稹取白居易《长庆集》中诗,未对答者五十七首追和之,合一百一十四首寄给白居易,题为《因继集》卷之一。次年,白居易复以近作之诗五十首寄去。元稹不逾月依韵尽和,合一百首又寄给白居易,题为《因继集》卷之二。元稹在卷末批云:“更拣好者寄来。”表示尚有余勇,等待白居易的磨砺。白居易又收拾新作格律共五十首寄去。白居易大和二年(828)所作《因继集重序》认为,作文犹如作战,一鼓作气,再而衰,三而竭。元稹转战,至此已三。白居易与元稹和答之多,从古未有。元稹虽少白居易六七岁,但是俱已白头。终不能舍章句,抛笔砚。而又未忘少年时心,每因唱酬,或相侮谑。白居易觉得《因继集》卷且止于三可也。此一战后,师亦老矣。宜其櫜弓匣刀,彼此与心休息。但是《元白唱和因继集》最后编定为十七卷,可见此后唱和之作尚多,二人并未偃旗息鼓。

《刘白唱和集》为白居易与刘禹锡的唱和诗集。大和三年(829),白居易作《刘白唱和集解》,此实为《刘白唱和集》序文,不云序者,盖避禹锡父绪嫌名。白居易称彭城刘禹锡为诗豪,其锋森然,少敢当者,但是白居易往往犯之。一往一复,欲罢不能。二人由是每制一篇,先相视草。视竟则兴作,兴作则文成。一二年来,日寻笔砚,同和赠答,不觉滋多。至大和三年(829)春,纸墨所存者凡一百三十八首。其余乘兴扶醉,率然口号者,不在此数。白居易因命小侄龟儿编录,勒成两卷。抄写二本,一付龟儿,一授刘禹锡小儿仑郎。各令收藏,附两家集。白居易顷以与元稹唱和颇多,传在人口,常戏对元稹说,我与你“二十年来为文友诗敌,幸也,亦不幸也”。吟咏情性,播扬名声,其适遗形,其乐忘老,幸也;然而江南士女说起才子,多称“元白”,因为元稹的缘故,使白居易不得独步于吴越间,亦不幸也。如今垂老复遇上刘禹锡,莫非是重不幸耶?白居易认为“文之神妙,莫先于诗”,称赞刘禹锡“雪里高山头白早,海中仙果子生迟”“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”之句,真谓神妙。在在处处应当有灵物护之,岂止两家子侄秘藏而已?

《白氏洛中集》是白居易在洛阳所著书。大和三年(829)春,白居易始以太子宾客分司东都,十二年间,作赋格律诗凡八百首,合为十卷。开成五年(840)编成之后,存放于龙门香山寺经藏堂。大和八年(834),白居易曾作《序洛诗》,自叙在洛之乐也。白居易喜文嗜诗,自幼及老,作诗数千首。以其多矣,故“章句在人口,姓字落诗流”,“文士多数奇,诗人尤命薄”。白居易此时寿过耳顺,幸无病苦,官至三品,免罹饥寒。大和二年(828),诏授刑部侍郎。次年,病免归洛,旋授太子宾客分司东都。居二年,就领河南尹事。又三年,病免归履道里第,再授宾客分司。自三年春至八年夏,在洛阳共五周年,作诗四百三十二首。除丧朋、哭子十数篇外,其他皆寄怀于酒,或取意于琴。闲适有余,酣乐不暇。“苦词无一字,忧叹无一声。”《白氏洛中集》则为增修续编者。

白居易虽然如此费心编辑、保存自己的作品,但历史不以人的意志为转移,白居易亲自编定的文集并未完整流传后世。经历唐末五代的战乱,藏于寺庙的三本和家藏的两本,无一幸免,真正流传于世的是后人的转录补抄本,其中最著名的为五代时期杨澈和李从荣的两个补抄本。谢思炜《白居易集综论》指出:“古今的各种文集,极少是依靠作者个人的抄写,而是依靠其为社会接受和喜爱的程度,才得以流传后世。白居易手写五部文集的亡佚,是偶然的,但也几乎是不可避免的;而尽管如此,文集本身却能够相对完整的保存下来,这只能应归因于它的内在价值和巨大影响。”[12]

元稹和白居易在生前即被人并称“元白”,元稹为白居易编《白氏长庆集》,白居易曾受元稹之托,保存其所编文集,可见二人关系非同一般。元稹同白居易一样,在生前也曾多次编辑自己的文集,只是没有像白居易一样抄写数本,分藏各地。元稹亲自编辑的几种本子早已失传,文集的保存也远不如白居易文集完整。

元稹九岁学赋诗,长者往往惊其可教。十五六岁,粗识声病。其后,有人以陈子昂《感遇诗》相示,元稹吟玩激烈,即日作《寄思玄子诗》二十首。后来,元稹又得到杜甫诗数百首,爱其浩荡津涯,处处臻到,始病沈佺期和宋之问的诗不存寄兴,而惊讶于陈子昂之未暇旁备。不过数年,元稹与诗人杨巨源友善,日课为诗。元稹生性僻懒人事,常有闲暇,间则有作,认识白居易时已有诗作数百篇。《叙诗寄乐天书》记载,元稹“习惯性灵,遂成病蔽,每公私感愤,道义激扬,朋友切磨,古今成败,日月迁逝,光景惨舒,山川胜势,风云景色,当花对酒,乐罢哀余,通滞屈伸,悲欢合散,至于疾恙躬身,悼怀惜逝”,则想赋诗抒怀。

不幸,三十二岁时,元稹有罪谴弃。元和五年(810)被贬江陵士曹参军,至元和九年(814)年底被诏回京,至元和十年(815)三月二十五日又被贬为通州司马。五六年间,正是丈夫心力壮时,而元稹常在闲处,无所役用。元稹自认为性不近道,未能淡然忘怀,又复懒于其他欲望。全盛之气,只好注射在语言之中,杂糅精粗,遂写成许多诗篇,但没有缮写整理起来。正好遇上河东李景俭在江陵时,酷爱元稹的诗歌,想要尽取观览,元稹因而编撰成卷轴。《叙诗寄乐天书》记载,元和七年(812),元稹将十六岁至三十四岁期间所作的诗歌八百余首,分为十体,共二十卷:

其中有旨意可观,而词近古往者,为古讽。意亦可观,而流在乐府者,为乐讽。词虽近古,而止于吟写性情者,为古体。词实乐流,而止于模象物色者,为新题乐府。声势沿顺属对稳切者,为律诗,仍以七言、五言为两体。其中有稍存寄兴、与讽为流者为律讽。不幸少有伉俪之悲,抚存感往,成数十诗,取潘子《悼亡》为题。又有以干教化者,近世妇人晕淡眉目,绾约头鬓,衣服修广之度,及匹配色泽,尤剧怪艳,因为艳诗百余首。词有今古,又两体。自十六时,至是元和七年矣,有诗八百余首,色类相从,共成十体,凡二十卷。[13]

这是元稹首次编辑自己的作品集,保存了元稹自学习写诗以来十九年间的作品。十体分类为:古讽、乐讽、古体、新题乐府、七言律诗、五言律诗、律讽、悼亡、古体艳诗、今体艳诗。至元和十年(815)三月二十五日,元稹又被贬为通州司马,离京前,元稹将所编二十卷诗集留给白居易。因其听说通州环境很恶劣,想到自己才命俱困,恐怕不能活着离开通州。元稹六月至通州,大病百余日,随后赴兴元治病。不久,他遇到将赴江西的熊孺登,于是又托其把自己的文章捎给白居易。白居易初到浔阳时,熊孺登到来,得元稹病重时一信,上报疾状,次叙病心,终论平生交分。元稹在病危之际,不暇顾及其他,唯收集数帙文章,封题其上曰:“他日送达白二十二郎。”可见元稹十分注重保存自己的作品。

元稹任通州司马时,还曾向权德舆献上自己的诗文集。《上兴元权尚书启》记载:“因用官通已来所作诗及常记忆者,共五十首。又文书中得《迁庙议》《移史官书》《戡难纪》,并在通时《叙诗》一章,次为卷轴,封用上献。”这只是元稹部分作品集合而成的选集。

元和十四年(819),元稹时为膳部员外郎。令狐楚同年七月由河阳三城怀州节度使入朝为中书侍郎、同中书门下平章事。令狐楚一代文宗,雅知元稹之文学,对元稹说:“尝览足下制作,所恨不多,迟之久矣。请出其所有,以豁予怀。”元稹因献其文。元稹抄写古体歌诗一百首,百韵至两韵律诗一百首,合为五卷,献给令狐楚。令狐楚深为称赏,以为今代之鲍照和谢灵运。

唐穆宗在东宫为太子时,有妃嫔左右曾经歌诵元稹的歌诗以为乐曲,知是元稹所为,唐穆宗尝称其善,宫中呼为元才子。荆南监军崔潭峻十分礼遇元稹,不以掾吏待之,常征集其诗歌讽诵之。长庆初年,崔潭峻归朝,出元稹《连昌宫辞》等百余篇上奏,唐穆宗大悦,问元稹安在,崔潭峻对曰:“今为南宫散郎。”即日转为祠部郎中、知制诰。朝廷以任命不由相府,十分鄙视元稹转官之事,然元稹所作辞诰,可以与古为侔,遂盛传于世,由是极承恩顾。元稹曾作《长庆宫辞》数十百篇,京师竞相传唱。长庆元年(821)二月,元稹召入翰林,为中书舍人、翰林承旨学士。元稹入翰林院之始,学士等盛传唐穆宗亲批白居易《贺雨》诗一章。元稹面奉圣旨,令写录杂诗进来,于是编辑杂诗十卷,进呈给唐穆宗。元稹《进诗状》云:“况臣九岁学诗,少经贫贱,十年谪宦,备极恓惶,凡所为文,多因感激。故自古风诗至古今乐府,稍存寄兴,颇近讴谣,虽无作者之风,粗中遒人之采。自律诗百韵,至于两韵七言,或因朋友戏投,或以悲欢自遣,既无六义,皆出一时,词旨繁芜,倍增惭恐。今谨随状进呈,无任战汗屏营之至。”[14]

宦官以崔潭峻之故,争与元稹相交,而知枢密魏弘简尤与元稹相善,求为宰相,唐穆宗愈深知重。河东节度使裴度三次上疏,指控元稹与魏弘简为刎颈之交,谋乱朝政,言甚激讦。唐穆宗顾及中外人情,于长庆元年(821)十月,罢去元稹内职,授工部侍郎。后来,元稹曾将自己在任内撰作的制诰文章整理为《制诰集》。但是唐穆宗对元稹的恩顾未衰,长庆二年(822),拜平章事。诏下之日,朝野无不轻笑。六月,元稹即罢相,出为同州刺史。

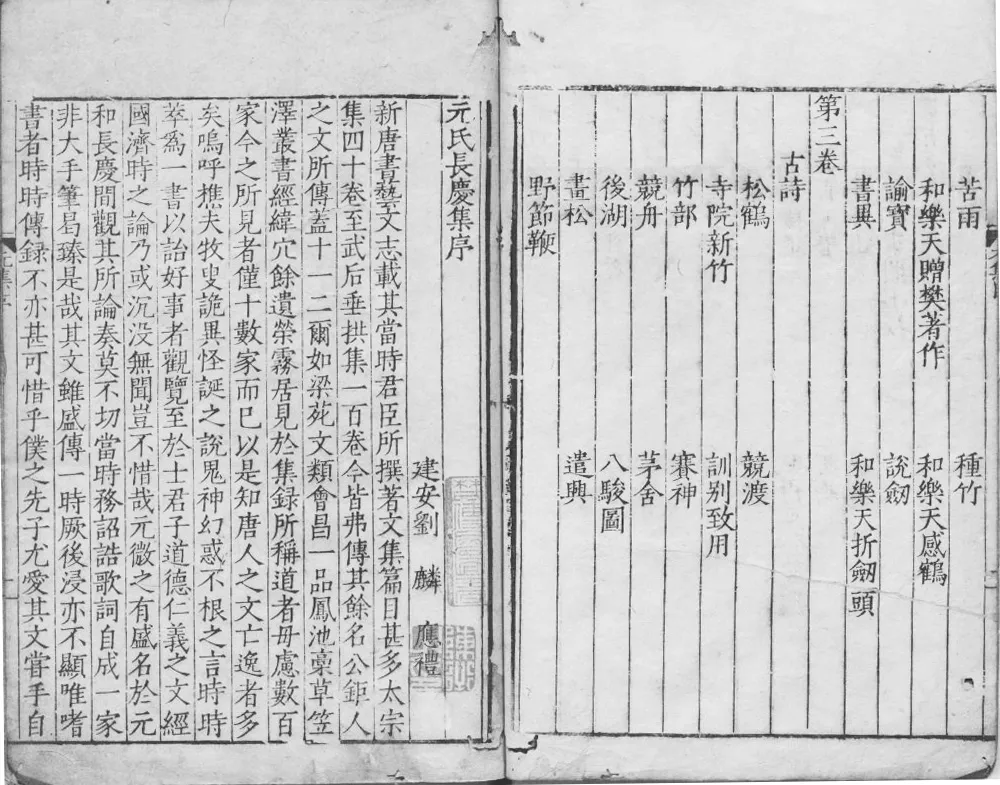

《元氏长庆集》,明嘉靖三十一年(1552)东吴董氏茭门别墅刊本

此后,元稹编成《表奏集》,序文自述内容大概云:“始元和十五年八月得见上,至是未二岁,僭忝恩宠,无是之速者,遭罹谤咎,亦无是之甚者。是以心腹肾肠,糜费于扶卫危亡之不暇,又恶暇经纪陛下之所付哉!然而造次颠沛之中,前后列上兵赋边防之状,可得而存者一百一十有五。苟而削之,是伤先帝之器使也。至于陈情辨志之章,去之则无以自明于朋友也。其余郡县之请奏,贺庆之常礼,因亦附之于件目。始《教本书》至为人杂奏,二十有七轴,凡二百七十有七奏。终殁吾世,贻之子孙式,所以明经制之难行,而销毁之易至也。”[15]文章中的“先帝”应指唐穆宗,于长庆四年(824)正月去世。《表奏集》或编成于此后。共二十七卷,二百七十七篇。

大和五年(831)七月二十二日,元稹遇暴疾去世,年五十三岁。元稹三十七岁时已有诗千余首,其后十六年中,所作又不知其数。据白居易为元稹所作墓志铭记载,元稹著文一百卷,题为《元氏长庆集》。又集古今刑政之书三百卷,号《类集》,并行于世。这一百卷的《元氏长庆集》编于何时,体例如何,无详情可考。自六宫两都八方至南蛮东夷诸国,皆写传元稹诗文。每一章一句出,不胫而走,疾于珠玉。虽然元稹的文章盛传一时,但是原本已阙佚不传。唯嗜书者时时传录,不亦甚可惜乎!北宋刘麟之父尤其喜爱元稹之文,曾手自抄写,晓夕玩味,称叹不已。叹惜其文之工,而传之不久远。刘麟因阅其父手泽,悲不自胜,谨募工刊行。使元稹之文,复传于世。

《元氏长庆集》,南宋乾道四年(1168)洪适据刘麟本复刻浙刊本

白居易和元稹的自编文集均未能流传后世,这也不是个人所能决定的。正如清代《四库全书总目》所云:“唐宋以后,(别集)名目益繁。然隋唐志所著录,宋志十不存一。宋志所著录,今又十不存一。新刻日增,旧编日减。岂数有乘除欤?文章公论,历久乃明。天地英华所聚,卓然不可磨灭者,一代不过数十人。其余可传可不传者,则系乎有幸有不幸。存佚靡恒,不足异也。”[16]白居易和元稹属于“卓然不可磨灭者”,是那一代中的“数十人”。但其文集的命运也是有幸有不幸,面对历史的无情淘洗,如何能不使人感慨!一部文集,是文人学者一生心血所在,辛勤编辑成书,最后可能消失于天壤之间,岂不可悲?