佛道兼融:一种袖饰形象的考释

周 雯 冉喻菱 闫晓玥

古代服饰中有一配饰,拴系在手臂上,呈现褶裥、羽毛或花瓣等形态,史料几乎无法匹配到相关的名称和源流,但在从魏晋到宋元的存世图像中,不时有其造型呈现,暂且称为“袖饰”。孙机先生认为,它源自半臂的袖口边缘装饰,常用于宽博的礼服,将带褶的边缘单缝在肥大的袖子中部,使之成为惹人注目的装饰品。①沈从文先生考察,南唐钦陵舞俑、前蜀永陵伎乐俑以及西安、洛阳等地出土的同式舞俑,袖口宽大,齐肘部分骤然缩小,并作水云纹襞褶。②现代汉服制作者和爱好者将这一袖饰称为“羽袖”,并有诗词“羽袖挥丹凤”佐证。也有学者指出日本正仓院藏有一对墨书为“东大寺前二昆仑天平胜宝四年四月九日”的褶裥部件,长度尺寸正好符合上臂围度,推测是羽袖实物留存。③敦煌吐蕃时期毗沙门天王像服饰造型也出现相同袖饰,日本学者称之为“鳍袖”。④关于这一袖饰往往是在相关研究中一带而过,没有形成专题深入探讨,因而,本文采用实物、图像和文献三重证据法,通过比较研究,推理考证它的形制、名称和源流。

一、袖饰形制考

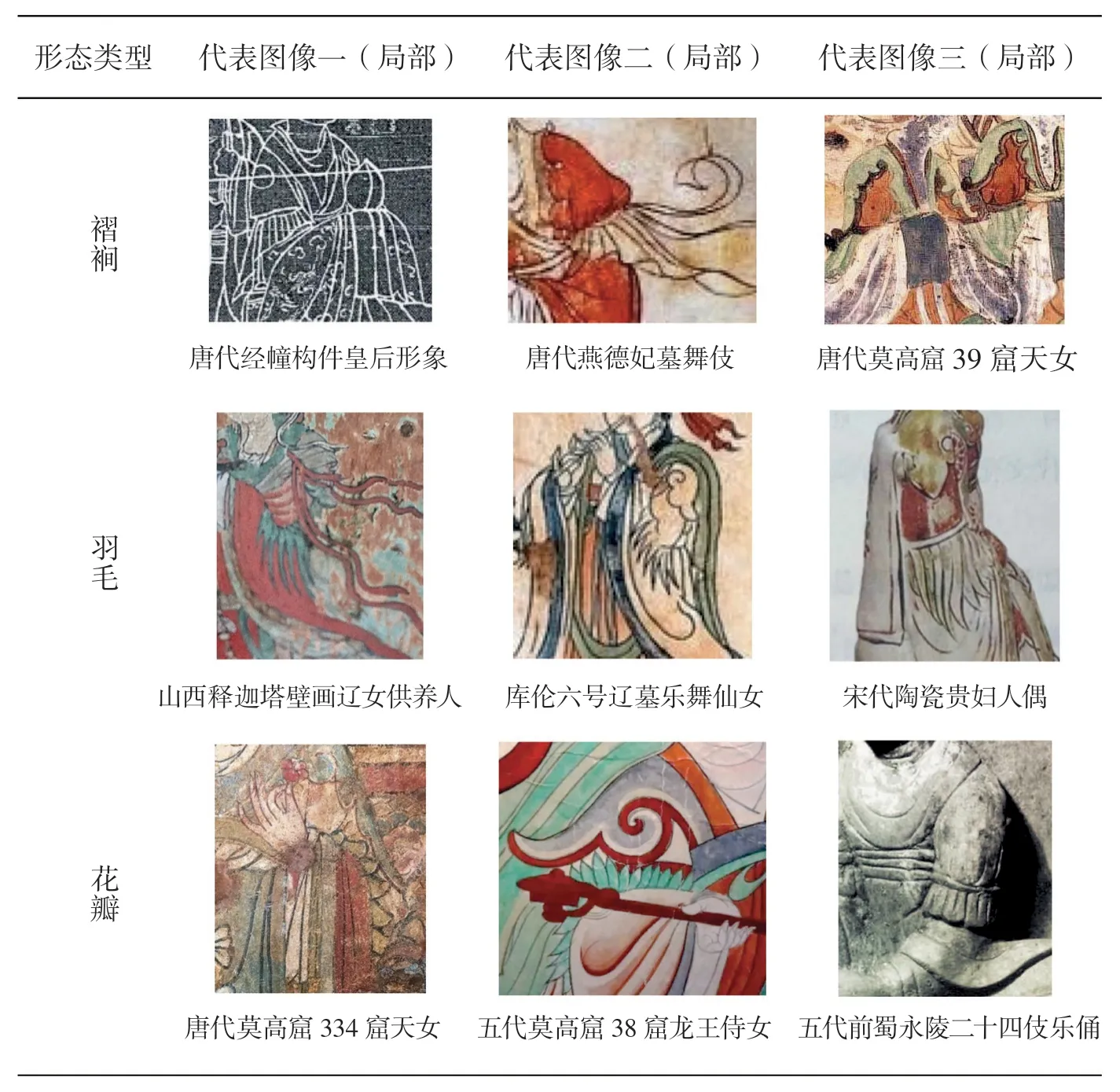

这种袖饰在黑白图像中呈现类似半袖缘边的装饰效果,例如《大唐皇后礼佛图》,在视觉上易将其归属于服装袖口缘边装饰的一部分。周锡保先生也将其称为“半袖袖端式样”。⑤而在彩色壁画中可明显看出其与搭配的服装色彩甚至质地完全不同,明显如唐燕德妃墓壁画舞伎手臂上清晰的系带,可判断其袖饰是独立的装饰。如表1 所示,目前古代服饰图像中的这种袖饰形态大致可以分为褶裥、羽毛和花瓣类型。褶裥是其最常见的形态,围绕上臂一圈的系带上装饰规律的褶裥,或宽度相同,或前短后长,与袖子融为整体;羽毛呈长三角形态,看似由白色鸟毛或孔雀羽毛制成,或用飘带模拟羽毛造型,呈现飘逸的条状,尾端变细,质感比服装面料更轻透;花瓣比较短小,顶端或尖或圆,排列密集,推测是用硬挺的面料制作。但无论哪种形态,在存世女服形象中,这种袖饰几乎都是与大袖搭配。《通典》曰清商乐“舞四人,碧轻纱衣,裙襦大袖,画云凤之状”。⑥唐太宗的功成庆善乐“管弦舞者六十四人,衣紫大袖裙襦”。⑦宋高承《事物纪原》称:“唐则裙襦大袖为礼衣”。⑧《宋史·舆服志》载:“其常服,后妃大袖。”⑨大袖在古代通常出现在礼服或舞服中,有着礼仪的象征。女服袖饰搭配大袖,即在雍容端庄之气上增添了灵动的层次美感。男服形象中也存在这些袖饰造型,但存世数量明显少于女服,除大袖外,也与甲胄搭配。

表1:袖饰形态类型图

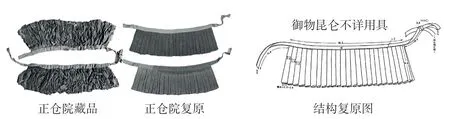

我国暂时没有发现这种袖饰的实物,但在日本正仓院藏有一对标注为“昆仑腰裶?”的不详用具,面料紫綾里料红絁,均为中国传统丝织物,如图1 所示,复原其褶裥部分长32.5 厘米,宽10 厘米,不仅式样与褶裥形态的袖饰一致,而且数量刚好成双,甚至尺寸也接近上臂加合体松量的围度,极大可能是这种袖饰的实物。正仓院作为“唐代文物的地上宝库”,收藏了许多唐代保存至今、流传有序、品相完好的珍贵文物。因为缺乏与服饰搭配成套的记录,所以这对藏品功用不明。由“腰裶?”这一带问号的标注,可见正仓院在对其进行了结构和工艺复原的基础上,对于这是腰带一类的饰物存疑。从数量、长度和宽度而言,它更符合袖饰的装饰和功能需求,与古代图像文献更契合。

图1:正仓院文物和复原品(日本正仓院藏)

魏晋风格的现代汉服常见这种袖饰,造型丰富,灵动飘逸,仙气十足,不限于装饰在上臂,还扩展其功能可系拴于身侧、袖口和肩膀,不仅增加装饰美感,同时还兼具灵活的实用功能。这种穿搭思路结合史料文献,推测这种袖饰可行的用途有三。第一,礼服搭配,固定大袖。以黄昇墓出土的大袖礼服实物为参考,通袖长在146 ~160 厘米之间,袖宽66 ~72 厘米之间,袖口宽68 ~75 厘米之间,这种大袖尺寸于行动而言非常不便。如果其上拴系袖饰,袖固定于手臂,袖长自然缩短一些,可适度降低不方便的程度,类似于魏晋时期的缚裤用带子绑腿束脚便于行动。阎立本《步辇图》有唐太宗的宫女在腹下系带以提高间裙下摆方便行走(图2);宋《百马图》有马夫用绳索襻膊提高袖子方便劳作(图3)。因此,这种袖饰固定搭配于大袖,不仅为美观,而且可能具有功能意义。第二,舞服道具,突出舞姿。这种袖饰常出现在舞伎形象中,为舞服增色不少,细节感十足,推测应该是某个舞种的常规装扮。从舞蹈功用考虑,手臂在大袖中挥舞,无法展示手势动作的精准细节。而加上袖饰固定,一来袖随手动的状态更容易被视觉捕捉;二来袖饰本身的装饰随舞而动为舞蹈增加灵动感;第三,置于身侧,类似陌腹。阿斯塔那29 号唐墓出土的唐高宗咸亨三年(672 年)《新妇为阿公录在生功德疏》文书中,详尽罗列了新妇所布施的两套完整女装的名目,其中包括“紫黄罗间陌腹一腰”。陌腹是这一时期的特殊样式,承袭自初唐襦衣下围相连的一圈腰裳⑩,可参看唐李寿墓的线刻舞伎(图4)和新城公主墓壁画的女子形象。陌腹造型与袖饰系于胸腹两侧的形象很接近,但袖饰在古时是否能替代陌腹使用还需进一步考证。除此之外,其用于袖口收祛和肩膀装饰,在古代服饰图像中暂无据可依。

图2:《步辇图》线描局部

图3:《百马图》线描局部

图4:唐李寿墓线刻舞伎线描(均源自《中国古代服饰研究》)

二、袖饰名称考

目前没有史料能明确这种袖饰的名称,有学者认为可能是“帷裳”或“华袂”,但从词义来讲并不准确。⑪匹配度和使用频率更高的称谓有两种,一是以制作材料起名的羽袖,二是以形态特征起名的鳍袖。

1、道教之羽袖

“羽袖”一词多次出现在古代文学作品中,虽无精准描述或图像解释,但确实和服装的袖子密切相关。唐代韦渠牟《步虚词》中“羽袖挥丹凤,霞巾曳彩虹”;许浑《宿咸宜观》“羽袖飘飘杳夜风,翠幢归殿玉坛空。步虚声尽天未晓,露压桃花月满空”。两首诗均提及“羽袖”,都和唐代道家步虚词密切相关。唐王睿《炙谷子杂录》云:“步虚辞,道观所唱。”宋郭茂倩在《乐府诗集》道:“步虚词,道家曲也,备言众仙飘渺轻举之美。”⑫步虚词是唐玄宗最推崇的道家音乐,通常浓墨重彩地刻画仙境和仙女之美,辞藻华丽,富于想象。如表2 所示,羽袖、仙人、道家一体的诗文从古至今还有不少,由此可见羽袖属于道家仙人的服饰象征。《元曲选》中《竹叶舟》是一本神仙道化剧,其中“ (带云)要舞呵,(唱)自有霓裳羽袖纤腰舞。(带云)要歌呵,(唱)自有绛树青琴皓齿歌,莫更蹉跎”⑬,更是延续唐代羽袖和仙人、仙曲、仙舞的捆绑效应。神仙世界是道教终极理想的体现,不仅融入诗歌为普通大众感知,更随着元杂剧艺术的兴起,在生动形象的演绎下,直接形成思想灌输。“霓裳羽袖纤腰舞”应是源自著名的“霓裳羽衣舞”,即便不是同一舞曲,至少为同一舞种。《长恨歌》“风吹仙袂飘飖举,犹似霓裳羽衣舞”中的“仙袂”虽代指杨贵妃的华美盛装,但也可判断其袖型属于大袖。陈暇《霓裳羽衣赋》中“尔其绛节回互,霞袂飘扬”⑭,同样用大袖表达仙气飘飘的乐舞,营造仙人意境。这与众多女服形象中袖饰与大袖的固定搭配是吻合的。《霓裳羽衣曲》是一种采用道曲音乐的法曲,《唐语林》曰其表演时“执蟠节,被羽服,飘然有翔云飞鹤之势”⑮,用服饰和舞蹈共同表达了“飞升仙境”的意境。⑯以上种种都表明“羽袖”是类似霓裳羽衣舞种的固定配饰,更是道家仙人的装扮符号。

表2:古今“羽袖”相关诗文

诗文虽能证实“羽袖”这一称谓的存在和象征,但古人著书,惜字如金,仅闻其名,未见其详。这一袖饰是否为羽袖,并未有史料可明确证实。羽袖,顾名思义,就是羽毛做的袖子,或羽毛状的袖子。远古人类崇拜能翱翔天空的飞鸟,演化出理想的神仙世界和神话故事,从而赋予羽毛成为仙人的符号,产生了“羽化登仙”的论调。《诗经·商颂》有云:“天命玄鸟,降而生商。”⑰《史记·秦本记》载:“秦之先,帝颛顼之苗裔孙曰女脩。女脩织,玄鸟陨卵,女脩吞之,生子大业。”⑱古人认为鸟是生命之源,对鸟的崇拜实际是带有祖先崇拜的意味。王充《论衡·无形》中载 :“图仙人之形,体生毛,臂变为翼,行于云,则年增矣,千岁不死。”⑲从各种历史遗迹中不难发现,在传承和变迁的过程中,其形象从禽鸟具化,发展为生搬硬套的局部元素,再逐渐向自然的羽毛服饰形态过渡。以道教女仙之尊的西王母形象为例,从汉代画像石中肩生双翼的王母形象,如图5 所示的山东嘉祥宋山、成都新都新农乡,以及山东沂南北寨西王母汉画像,演化至唐代《天王送子图》、元代《朝元图》羽袖云肩的西王母形象。作为鸟的象征,羽毛被赋予了这种崇拜的符号表现,既可穿着,又可装饰。《礼记·礼运》有云,华夏先民“未有麻丝,衣其羽皮”。⑳甘肃酒泉丁家闸五号墓十六国壁画羽人(图6),上身穿明珠点缀的褂衣,其袖臂有一圈明显的羽毛装饰。在古代羽毛饰衣有两层含义,一是礼仪,二是飞仙。《辞海》解释,旧时以“羽仪”比喻被人尊重;《周易》载,“鸿渐于陆,其羽可用为仪”㉑;《燕喜亭记》道,“智以谋之,仁以居之,吾之其去是而羽仪于天朝也不远矣”。㉒而飞仙之意,不仅体现在神仙形象,而且延伸至道装、舞服。《后赤壁赋》:“梦一道士,羽衣翩仙。”㉓唐代颜师古注《汉书》曰:“羽衣,以鸟羽为衣,取其神仙飞翔之意也。”㉔元杂剧《邯郸道省悟黄粱梦》唱道:“羽衣轻,霓旌迅,有十二金童接引。”㉕古人称道士为羽士、羽衣,视羽衣为天上金童、神仙的服饰。羽袖与羽衣虽有称谓差异,但所指内涵应该是一致的。

图5:各个时期的西王母形象

图6:甘肃酒泉丁家闸五号墓壁画羽人

综上,羽袖从字义理解指用羽毛装饰的袖子,至于是布满羽毛的袖子,还是仅以羽毛制成的袖饰,就目前图像史料匹配度而言,后者可能性更大一些。无论是女仙之首的王母、《洛神赋图》的神女(图7)、《阆苑女仙图》的仙女(图8)等,其身份和形象符合道家宣传思想,其袖饰用羽毛或羽毛之形装点,与“羽袖”称谓的吻合度极高。

图8:《阆苑女仙图》仙女

2、佛教之鳍袖

关于鳍袖的称谓,见于目前佛像研究者对手臂处花瓣或荷叶袖饰的注释㉖,但没有出处说明和名称解释。笔者在查阅资料时暂未发现我国现存古文献中有这种称谓,而研究甲胄武具㉗、敦煌学㉘等相关学者都称其为鳍袖。据考证,日本武士装袖口缘边称为“鳍袖”㉙;用整幅布做连袖衫时,袖断缝的下袖部分被称之为“鳍袖”㉚;日本著名的辞典《广辞苑》也对鳍袖进行了注解㉛,因而推测这种称谓可能来自日本,但鉴于历史上中日以佛教、服装、语言等为载体的文化流向,也有源自我国的可能性。不过以鱼鳍之形命名这种袖饰,非常形象生动。在佛教相关的人物画像中,如莫高窟、龙门石窟等艺术石刻和壁画,确实存在很多这样的袖饰造型,并且主要集中在天女和天王形象上。

佛教画像中的天女与道教仙女形象多有雷同,其袖饰也呈褶裥、羽毛、花瓣形态,通常也与大袖裙襦固定搭配。以敦煌壁画为例,自隋朝以来,菩萨、飞天、乐舞伎等形象女性化日益明显,其服饰不仅呈现了当时的审美理想,更是反映了多元文化融合的时代特征。手臂装饰,从最初以佛教“八饰”之一的臂钏为主,发展到唐五代随处可见各种形态的鳍袖,如图9 所示,甚至有些佛教天女出现云肩羽袖造型,与道教仙女形象完全重叠。自东汉起,佛道之争就未曾停息,随着统治者的更迭兴替而此消彼长,以《老子化胡经》成书为标志趋于尖锐化,南北朝后更是白热化。然而随着二教在民间的深入,佛道文化又逐渐走向融合,尤其在自由开放、兼收并蓄的唐朝。《佛道论衡》载唐初“一音演说各随类解。蠕动众生皆有佛性。然则佛陀之与大觉,语从俗异;智慧之与般若,义本玄同”㉜,即佛道二家究其根本理趣相同,只不过说法各从俗而异。家喻户晓的《西游记》正是以民间传说为基础,玄奘法师《大唐西域记》为蓝本,融合佛道文化的经典案例。因此,佛道仙女形象的重叠,可以视作二者在世俗中调和兼容的结果。

图9:莫高窟唐、五代、宋天女形象图例

佛教图像中的天王袖饰造型与天女如出一辙,唯一不同的是搭配着装为甲胄。以佛教四大护法天王之一的北方多闻天王为例,他的形象变迁和汉化过程比较清晰,如图10 所示。多闻天王被独尊时也称毗沙门天王,起源于印度,原型为俱毗罗夜叉,其现存最古老的石像约建于公元前2 世纪的巴尔胡特佛塔。古印度四大天王服饰皆与其相近,类似印度王公贵族,并无鳍袖造型。随着佛教的东渐,传入龟兹国的天王造型,可参看克孜尔石窟画像,其绘画艺术和人物服饰都有着鲜明的中亚特征。鳍袖的大量出现,主要集中在西域风格的于阗式样和更“中土化”的敦煌式样㉝毗沙门天王像中,如榆林窟25 窟毗沙门天王像、莫高窟154 窟毗沙门天王像、龙门石窟多闻天王像、印度国家博物馆藏毗沙门天王像,以及温州瑞安慧光塔出土北宋金漆木雕毗沙门天王像。它们的共同特点除了甲胄和托塔外,还有手臂处的鳍袖,其服饰与印度、中亚造型已大相径庭,其形象和内涵甚至与托塔李天王重叠,完成了本土化变迁。从毗沙门天王服饰变迁的时间和地理坐标推断,鳍袖虽然频繁出现在佛教人物画像中,但不是由印度传入,而是西域与中土文化交流的产物。

除天女和天王外,菩萨(图11)、神明(图12)、童子(图13)等服饰形象也有鳍袖的踪影。鱼鳍的形态特点就是皱褶肌理和小块拼接,引申至鳍袖,就是小面积的褶皱、波浪或花瓣拼接的缘边,形象而生动。从造型的角度,鳍袖形态和莲花十分吻合,而莲花是佛教的吉花。佛教的袈裟称“莲花衣”,佛座称“莲台”,寺庙称“莲刹”,所谓“花开见佛性”同样指莲花。所以,鳍袖中花瓣如莲瓣,褶裥如荷叶,这个称谓更贴近花瓣和褶裥形态的袖饰。

图11:柏孜克里克20 窟供养菩萨

图12:柏孜克里克21 窟三首四臂明王像

三、袖饰源流考

无论佛道,这种袖饰已成为随着宗教传播形成文化交融的固化符号,那么它应用于哪些情境,最初的形态如何,又通过什么途径传播呢?本节通过时间轴和地理线的梳理,就已有线索进行初步推论。

1、袖饰的应用情境

就存世的石刻、壁画、陶俑而言,这种袖饰广泛应用在女装,始于北魏,集中于唐五代,零星见于宋元,地理位置主要分布在西域和中原地区,少量出现在西南和江南地区。它大都作为一种符号形象出现在或虚构或真实的女性人物造像中。就袖饰出现频率和数量而言,仙女服饰最多,舞服和礼服次之,而在世俗女性服饰中非常少见。仙女的这种袖饰装扮不论佛道贯穿始终,直至明清逐渐消失,成为神仙服饰的固化符号之一。而乐舞伎的袖饰装扮多集中于唐五代的皇家墓葬图像,有种天宫伎乐为宫廷独享的既视感。舞服借用仙女装饰,一为增加表演效果,二为突出皇家地位。皇后等宫人的这种袖饰始于北魏龙门宾阳洞皇后礼佛图,后多出现在大唐皇后礼佛图、王后修持图、释迦塔门楣壁画等佛教场景中。这与当时佛教在南北朝、中晚唐盛行息息相关,五代之后再无出现。皇后等宫人使用袖饰符号装扮,出于政权对佛教的重视,同时利用仙饰强调皇家的“天命所归”和“与众不同”,以巩固统治和强化民心。

袖饰应用于男装通常在魏晋之后,多见于天王甲胄、菩萨衣衫、童子装束等虚拟人物形象中,暂未出现在写实情境。尤其是佛教天王、道教守卫等武士的上臂处,常见与甲胄材质、色彩完全不同的花瓣或褶裥装饰。笔者在研究过程中,曾对男装与女装中的袖饰是否为同一饰物产生过疑惑,但在对大量图例进行比较后,发现无论是从造型、色彩、材质,亦或是绘画技法、雕刻工艺等方面,两者均无太大差别,甚至兴衰时段和分布位置都很接近,仅是穿着对象和搭配服饰有所差异。而且,从符号的角度而言,它们均是神佛服饰的一种局部固化形态,因此笔者认为将其归为同一饰物是合理的。表3 列举了从魏晋到宋元各个时期,袖饰应用于仙服、舞服、礼服和甲胄的典型案例。

表3:各时期袖饰应用案例类型

2、袖饰与半袖渊源

将历史图像按年代梳理,如图14的时间轴所示,巴蜀地区最早出现这种形似造型,但不是独立袖饰,而是装饰于半袖袖口的褶裥缘边。成都、重庆、绵阳、乐山等川渝地区出土的东汉舞俑、侍奉俑,多见此服饰形态,内穿圆领长袖衫,外着右衽交领绣䘿,袖口宽大,并镶以荷叶状缘边。绣䘿,即加有边缘的半袖㉞。三维立体陶俑比二维平面画像更能清晰地反映出此时的褶裥缘边明显是与半袖缝合为一整体的。由此证实早在东汉,巴蜀地区就流行荷叶褶边形态的袖口。直至五代,前蜀永陵二十四伎乐俑上臂仍呈现这种细节造型,但倾向为独立的袖饰。抛开袖饰是否独立不谈,这种典型的局部形态在同一区域的不同时期出现,绝不可能毫无关联,而更有一脉相承的延续之势。古代巴蜀既是道教的创教之地,也是佛教北传和南传的交汇之地,无论是道教出川还是佛教入川,都在巴蜀地区得到熔炼㉟。近年来绵阳、乐山、宜宾、什邡、彭山等地发现不少东汉崖墓和石墓中的佛教造像,而且大多数铸造在具有神仙思想的青铜摇钱树上,甚至与西王母共存一树,不仅证实佛教早在东汉就与本土民间信仰杂糅,同时也存在其在巴蜀熔炼后向外传播的可能性。无论是时间、地理还是文化环境,巴蜀地区都具备作为这种袖饰形态源头的条件,其亦佛亦道的内涵出处也可得以解释。由此推测这种袖饰极大可能源于巴蜀半袖缘边。

图14:袖饰形态时间轴

如果说人俑石刻可能与真实服装有所差异,那么若羌楼兰故城北1 号墓出土的半袖衣,则以实物更客观地呈现出这种袖口形态—褶裥喇叭口。同墓室中还原墓主生活场景的壁画也证实带褶裥的半袖衣是作为日常服饰穿着。周边区域的莫高窟、榆林窟、柏孜克里克千佛洞等遗迹都出现了这种袖口或袖饰造型,再次证实这种袖饰与半袖服饰确有很大的渊源,两者形态可能存在继承关系。由半袖局部转变为独立袖饰,推测跟衣袖形制发展和服装穿搭方式息息相关。中国传统服饰衣袖呈现平面状态,通常与衣身一体,由布料幅宽和裁剪形态生成变化效果,常见形制有窄袖、直袖、琵琶袖、垂胡袖、大袖和半袖。其中大袖形制自古是礼服正统,是服饰形制华夷之辩的显著标志㊱。自周朝建立以来,历代政权尤为注重构建礼仪秩序,其中就包括服制和礼乐,有利于教化人伦的政治功效。除了佛教画像中天王等男性服饰采用袖饰与甲胄的搭配,女性服饰中的袖饰与大袖基本形成固定搭配,成为某种身份的符号化配饰。魏晋之前衣衫比较狭窄,大袖服饰适宜套上半袖,但随着魏晋大袖的广泛流行和唐代衣衫的日趋肥大,宽博的袖袂已不适合加罩半袖,唐朝甚至出现半袖内穿的案例。如果想继续呈现绣䘿的缘边效果,增加层次美感,独立成袖饰是最好的选择。孙机先生认为那是把半袖袖口上的褶裥边缘单缝在礼服大袖的中部。但从永陵伎乐袖臂上清晰的窄线刻痕,燕德妃墓舞伎袖饰的飘逸系带等陶俑、壁画的细节,以及正仓院疑似实物的形制特征来看,基本可以证实这种袖饰是独立的。从半袖的缘边逐渐过渡为独立袖饰的整个过程是比较合理且清晰的。

3、袖饰与丝绸之路

这种袖饰雏形作为日常或舞服的局部,早期出现在巴蜀、楼兰地区,后随着北魏鲜卑拓跋政权才现身中原,说明它并非出自中原服饰文化。从现存图像可推知,它于魏晋时期流动发展,并在隋唐时期各地可见。虽然魏晋南北朝是政权更迭频繁,分裂割据持续的动乱时代,但其伴随的民族迁徙、互助交往、联合斗争和政治改革,反而促使民族大融合,形成文化的交流碰撞,思想的兼容并蓄。就服饰而言,多个来源的服饰元素汇聚融合带来了多元化的发展。正如东晋葛洪《抱朴子·讥惑》记载:“丧乱以来,事物屡变,冠履衣服,袖袂财制,日月改易,无复一定,乍长乍短,一广一狭,忽高忽卑,或粗或细,所饰无常,以同为快。”㊲

魏晋时期在农耕文明和游牧文明汇聚的过程中,如出现可视性符号系统有差异或相矛盾的文化元素时,人们会对其文化意义重新阐释;同时,文化行为主体在自身所持的文化观念指导下对他者文化的服饰形制进行改造,从而使其意义在地化,以达到共享的目的。㊳所以,这种袖饰雏形在魏晋之前展示的是地方民间风貌,而魏晋之后却以更多的形态涌现于佛道场景人物形象中,并被赋予天女神仙的符号意义。虽然这种意识形态转化过程的图像证据有所缺失,但从时间线推算,恰好与佛教的中土化进度同步。随着魏晋玄佛合流,南北朝学派林立,隋唐五代鼎盛繁荣,中国化佛学体系逐渐出现,标志着佛教中国化的过程基本完成。正如汤用彤先生在《汉魏两晋南北朝佛教史》中的描述,魏晋时期初次产生了儒释道的文化互动现象,在相互渗透与调和过程中,形成当时独特的思想格局。㊴而佛教更是以道立身、以儒立世,通过吸收中国的伦理道德规范,主动适应中土文化要求,最终融为中国传统文化的一部分㊵。万物并育而不相害,道并行而不相悖。在这样的背景下,佛道图像都出现这样的袖饰形象也就不足为奇了。

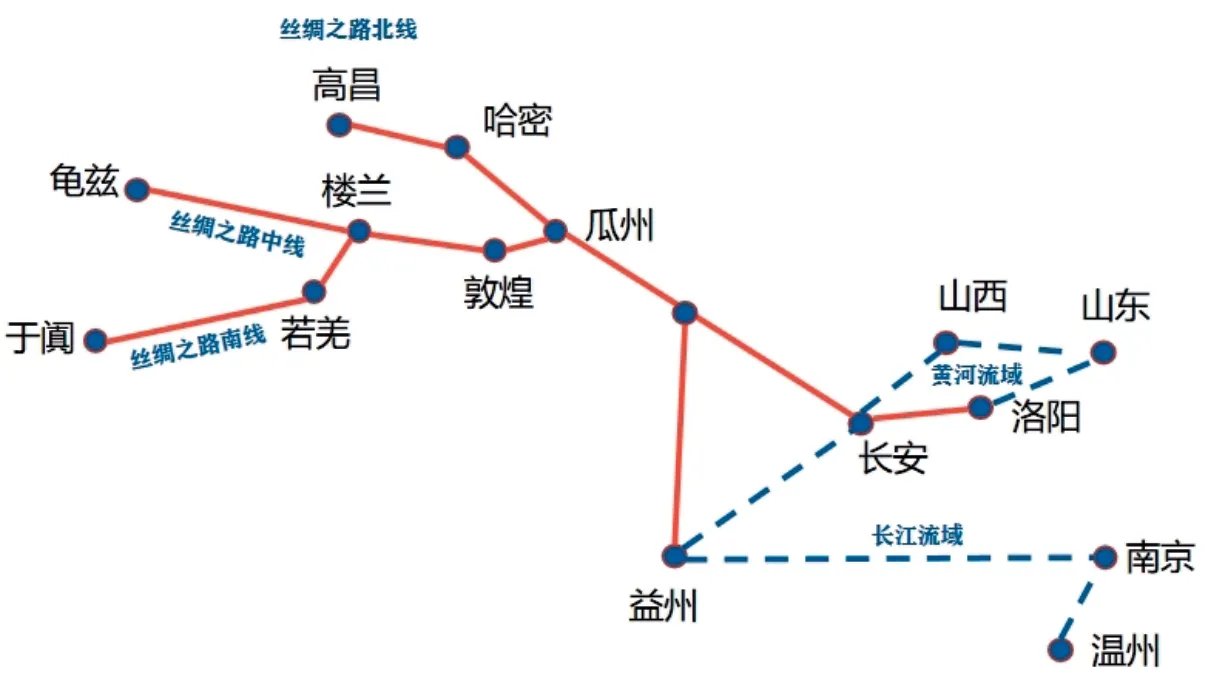

如果说时间线的同步可能是凑巧,那么从可以判定来源的壁画、俑像等地理位置梳理,如图15 所示,出现这种袖饰形象的坐标点位刚好构成清晰的丝绸之路区域简图。虽然这多源于大部分袖饰形象依附于宗教艺术保留下来,但路径的基本完整从侧面也证实了袖饰形象与佛教的中土化传播有着密不可分的关系。即使袖饰形象的具体传播流向还有待细化考证,发起源头也不能百分百定论为巴蜀地区,但可以确定它是随着货物交换、商贸互通、技术传播、文化交流,沿着丝绸之路在华夏大地上东传西渐,与佛教在我国的传播脉络和发展历程基本吻合。

图15:袖饰出现的坐标路径

结 语

受限于考据对象几乎都是石刻、陶俑、壁画等人物形象,仅凭色彩、材质、形态和视觉感知的袖饰可能与实际物品有差异,所以存在有些例举图像非独立袖饰的可能。这种袖饰有羽毛、褶裥、花瓣三种形态,称谓随道教为“羽袖”,随佛教为“鳍袖”,或还有其它名称,但所指一致。就目前而言,羽袖称谓的普及度大于鳍袖。这种袖饰极大可能源于巴蜀地区的半袖褶裥缘边,沿着丝绸之路东传西渐,并在此过程中被赋予新的文化内涵,融合道家羽衣、佛家莲瓣,发展成多种形态,成为神仙天女的符号性装饰,也是佛道二教在我国调和兼容的可视化依据。

注释:

① 孙机:《华夏衣冠—中国古代服饰文化》,北京:文物出版社,2010 年,第118-120 页。

② 沈从文:《中国古代服饰研究》,北京:商务印书馆,2011 年,第332-490 页。

③ 韩旭辉:《前蜀永陵二十四伎乐服饰形象考证》,《装饰》,2021 年第10 期,第80-84 页。

④ 佐藤有希子、牛源:《敦煌吐蕃时期毗沙门天王像考察》,《敦煌研究》,2013 年第4 期,第33-41 页。

⑤ 周锡保:《中国古代服饰史》,北京:中央编译出版社,2011 年,第193、265 页。

⑥(唐)杜佑:《通典(200 卷)》,卷146 乐六,清乾隆十二年武英殿刻本,第5519 页。

⑦(清)沈炳震:《唐书合钞(260 卷)》,卷38乐志,清嘉庆十八年海宁查世倓刻本,第2479 页。

⑧ (宋)高承:《事物纪原(10 卷)》,卷3,清光绪二十二年长沙刻惜阴轩从书本,第298页。

⑨ (元)脱脱:《宋史(498 卷)》,卷151 舆服志,清乾隆四年武英殿校刻本,第6648 页。

⑩ 左丘萌、末春:《中国装束:大唐女儿行》,北京:清华大学出版社,2020 年,第99-127 页。

⑪ 王惠莹:《道藏插图中的女仙服饰形象》,《艺术设计研究》,2022 年第2 期,第43-51 页。

⑫ (宋)郭茂倩:《乐府诗集(100 卷)》,卷七十八,明末汲古阁刻本,第2112 页。

⑬ (明)臧懋循:《元曲选(100 卷)》,陈季卿悞上竹叶舟杂剧,明万历刻本,第4494 页。

⑭ (宋)李昉:《文苑英華(1000 卷)》,卷74,明刻本,第1334 页。

⑮ (宋)王讜:《唐語林(8 卷)》,卷7,清道光二十四年金山钱氏刻守山阁从书本,第466页。

⑯ 皇甫菊含:《试论中国古代舞蹈服饰的审美特征》,《苏州丝绸工学院学报》,1997 年第12期,第17-23 页。

⑰ (周)左丘明撰、(晋)杜预注、(唐)孔颖达疏:《左传注疏(60 卷)》,卷30 襄公,清嘉庆二十年南昌府学重刊宋本十三经注疏本,第2067 页。

⑱ (汉)司马迁:《史記(130 卷) 》,卷5 秦本纪,清乾隆四年武英殿校刻本,第364 页。

⑲ (汉)王充:《论衡(30 卷)》,卷2,明万历二十年新安程氏刻汉魏从书本,第87 页。

⑳ (汉)郑玄注、(唐)孔颖达疏:《礼记注疏(63卷)》,卷21 礼运九,清嘉庆二十年南昌府学重刊宋本十三经注疏本,第1625 页。

㉑ (汉)郑玄注、(元)王应麟撰 :《周易郑注(12卷)》,卷5 下经夬传,清嘉庆二十四年萧山陈氏刻光绪八年重刻胡海楼从书本,第106页。

㉒ (唐)韩愈撰、(宋)廖莹中校正:《昌黎集(51卷) 》,卷13,宋咸淳刻本,第926 页。

㉓ (宋)吕祖谦:《 宋文鉴(150 卷)》,卷5,民国八年上海商务印书馆四部丛刊景宋刻本,第562 页。

㉔ (汉)班固:《汉书(100 卷)》,卷25 郊祀志,清乾隆四年武英殿校刻本,第1986 页。

㉕ (明)臧懋循:《元曲选(100 卷)》,邯鄲道省悟黄梁梦杂剧,明万历刻本,第3423 页。

㉖ 罗世平、如常:《世界佛教美术图说大典》,长沙:湖南美术出版社,2017 年,第1003-1322 页。

㉗ 张汉文:《药王山摩崖造像考古报告》,西安:三秦出版社,2015 年,第40 页。

㉘(日)笹间良彦、庄千里:《日本历史风俗图录》,成都:四川人民出版社,2019 年,第134 页。

㉙(日)松本荣一、林保尧、赵声良、李梅:《敦煌画研究》,杭州:浙江大学出版社,2019 年,第811 页。

㉚ 刘德章、王树林:《日汉服装服饰词汇(修订版)》,北京:中国纺织出版社,2006 年,第92 页。

㉛(日)新村出:《广辞苑(第6 版)》,上海:上海外语教育出版社,2012 年,第2257 页。

㉜(唐)道宣:《 佛道論衡(4 卷)》,卷丙,日本大正新修大藏经本,第64 页。

㉝ 霍巍:《从于阗到益州:唐宋时期沙门天王图像的流变》,《中国藏学》,2016 年第1 期,第24-43 页。

㉞ 高明春:《中国历代服饰文物图典:先秦、秦汉、魏晋南北朝》,上海:上海辞书出版社,2019年,第162-171、287 页。

㉟ 幸晓峰、廖韧:《论移民对巴蜀文化的影响》,《四川戏剧》,2009 年第6 期,第33-35 页。

㊱ 张玲:《南宋女装“大袖”形制特征及符号价值考》,《艺术设计研究》,2017 年第2 期,第44-51 页。

㊲(晋)葛洪:《抱朴子外篇》,卷26,北京:中华书局,2013 年,第608 页。

㊳ 苏日娜、李娟:《多民族服饰融合与中华文化认同—以魏晋南北朝时期为中心的考察》,《中南民族大学学报(人文社会科学版)》,2021 年第9 期,第27-33 页。

㊴ 汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,湖北:武汉大学出版社,2008 年,第1-20 页。

㊵ 吕玉霞:《魏晋时期儒佛道思想互动研究》,山东大学2011 年博士学位论文,第1-10 页。