基于三合一有机混合模式的教学改革与实践

王国林 丁文胜 吴志平 陈晓冬

摘 要:结构力学课程传统课堂存在教学内容单调、组织形式陈旧、考核评定单一等典型问题,影响工程教育持续改进。鉴于此,探索开展“线下课堂-线上SPOC-慕课堂”三合一有机混合的线上线下教学改革,主要包括对教学内容进行优化,对组织模式进行创新以及对考核评定途径进行信息化。实践表明,以学生为中心的三合一有机混合教学模式实现了多层次全过程的“教-学-评”轮转,有效提升学生的主观能动性,加强结构力学基本概念、原理和方法的理解,提高分析、计算和表达能力,取得良好的教学效果。相关改革经验可为其他课程的混合式教学实施提供参考。

关键词:结构力学;混合式教学;SPOC;过程化考核;线上线下

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)01-0128-04

Abstract: Disadvantages still exit about the teaching content, the organization mode and the assessment method for the Structural Mechanics course teaching, which has an adverse effect on the continuous quality improvement of engineering education. A three-in-one organic blended teaching mode was proposed, that is, consisting of classroom teaching, online SPOC learning, and managing. The teaching reform mainly includes the optimization of teaching content, the organization mode, and the information-based assessment method. The practice showed that the three-in-one organic blended teaching mode can actualize multi-level turning of teaching-learning-assessment, and effectively promote students' subjective initiative, not only strengthening their understanding of basic concepts, principals and methods, but also improving their abilities on analysis, calculation and expression. It indicates that the proposed teaching mode is effective, and can be for reference of other course.

Keywords: Structural Mechanics; hybrid teaching; SPOC; process assessment; online and offline

結构力学是土木工程专业的核心课程,其任务是在学习理论力学和材料力学的基础上进一步掌握结构分析的基本概念、原理和方法,旨在培养学生的工程分析、计算和表达等能力,对于工程教育人才培养目标的达成极其关键。内容抽象、理论性强、学习难度高是结构力学课程的典型特征。面对课堂学时的压缩、信息化技术的更新及“00后”大学生“互联网原住民”等时代特征,结构力学教学的持续改进主要面临如下三方面问题[1]:①在学生需求多元化的背景下,线下教学内容单调、难度单一,已无法适应“互联网+教育”2.0时代所应有的人才培养要求;②传统线下教学组织形式不便于及时获取学习反馈,无法有针对性地实时更新教学内容,缺乏以问题为导向的课程内容组织;③蓬勃发展的线上资源,其分散性和自主性容易造成学习者的盲目性,如何用好这些资源,并实现考核评价与学生的自我激励相融合,也有待完善。

近年来,众多高校为提升结构力学课程的教学质量,开展了多方面的探索。在教学内容方面,提倡与工程案例结合,增加可视化实验结构力学内容,增强学生对抽象理论内容的理解和掌握,提高学生的综合素养[2-5]。在教学方式方法方面,提出了很多建设性的教研成果,如开发利用辅助教具[6-7],基于学科思维导图法[8]、以问题需求为导向的“3W3E”教学法[9]、全流程跟踪教学法[10],以及将成为高等教育教学新常态的混合式教学模式[11]。混合式教学模式充分体现了以学生为中心的教学理念,越来越得到师生的青睐,其中,大多借助雨课堂、超星学习通等数字化教学工具开展线上教学指导与管理[12-13],部分基于自建MOOC进行线上教学[14-15],而通过引用国家优质MOOC资源并结合人才培养目标改造为专属SPOC的较少,而这正是国家一流课程建设推荐的主要形式之一。

近年来,针对上述问题,上海应用技术大学(以下简称“我校”)土木工程专业持续推进以学生为中心,以知识、能力和素养为培养目标,结合我校培养要求,对优选的国家精品MOOC进行有机改造而创建了SPOC专属课程,并以此为基础,开展了线上线下混合式教学改革,主要包括教学内容优化、教学组织模式创新及成绩评定方式信息化等内容。具体改革内容及实践效果如下。

一 混合式教学课程建设

(一) 教学内容优化

结构力学课程(以下简称“本课程”)64课时,其中线下50课时,线上14课时,具体内容及学时安排见表1。线上内容主要是学生可以通过自学容易掌握的章节内容。结合教学要求和学生情况,与改革前相比,部分章节学时变化,如考虑多數同学力学基础较弱以及部分内容对后续学习的重要性,在梁和刚架内力分析部分均增加了2个学时,而结合培养定位及课程目标,将影响线和虚功原理与结构位移计算分别减少2学时,具体见表1。

(二) 教学资源及模式创建

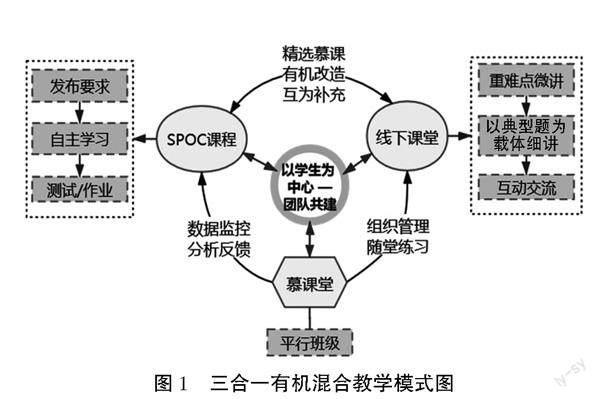

课程以国家级线上线下混合式一流课程建设为导向,以学生发展为中心,以结构力学知识、能力和素养为培养目标,结合我校授课要求,引用国家精品MOOC资源并进行有机改造,开展混合式教学,组织模式如图1所示。

教学团队首先通过分工学习、集中讨论的方式从诸多高校MOOC中优选了大连理工大学的国家精品课程,主要考虑资源教材选用、内容学时分配及授课内容等方面的因素。然后,结合我校结构力学课程授课大纲,通过团队共建方式对其进行“移、增、删”有机改造,成为学生课前和课后的线上自主学习的SPOC课程。在改造过程中,将大连理工大学MOOC资源相关章节按照我校教学计划进行了“移”动重组;对MOOC中缺少的“影响线”章节,团队通过专业公司协助拍摄,进行了增加(表1);对MOOC中难度高或超纲的少部分资源进行了删除。最终形成的SPOC课程包含视频资源187个,课件187个,章节导学公告16个。

线下面授课堂主要就重点、难点进行微讲,并通过典型例题的细讲,提高学生对原理和方法的理解和掌握。本校学生基础普遍偏弱,依托典型习题精讲精练,有助于其对结构力学基本原理和方法的理解和掌握。结合课程目标、授课内容及学生情况,建立了典型习题库,包括35道计算及作图题、70道判断题及126道选择题,涉及各个章节,并将其置于SPOC课程,用于学生随堂练习和课后复习,及时检查学习效果。同时,利用慕课堂对线上线下课堂开展组织管理、随堂练习、数据分析等活动,及时了解教学情况,以针对性地持续改进教学内容和方法。

二 课程成绩评定方式

课程采用线上线下混合模式进行过程化考核,与传统过程考核相比,手段更加信息化(表2),“四化”优势明显,即课外预复习情况数据化、课堂学习质量可控化、课后作业互评便利化及激励考核常态化,具体如下。

(一) 课外预复习情况数据化

授课团队至少提前2周将改造后的教学资源和学习要求上传至SPOC,并发送学习提醒。学生可以充分采用手机移动端进行自我学习。授课老师可实时查看每位同学的预习和复习数据,做到课堂授课有针对性。

(二) 课堂学习质量可控化

课堂上,要求每位同学将课程重点难点内容的讲解过程和补充的授课内容进行有效记录,课后及时发至班级群,提高学生课堂关注度;同时,依托慕课堂平台随时进行随堂练习,即时检查和巩固学习效果,并进行反馈。

(三) 课后作业互评便利化

在SPOC上发布作业,要求按时上传至SPOC系统,并提醒同学进行互评。这样不但可以让大家互相学习,发现一些易错知识点,同时还能促使他们换位思考,完成角色任务,提高学习兴趣。

(四) 激励考核常态化

对于笔记记录和作业完成质量较高的案例,在班级群进行公示表扬,起到鼓励和引领作用;同时,对SPOC学习数据不理想案例,个别进行线下沟通指导。

三 课程评价及改革成效

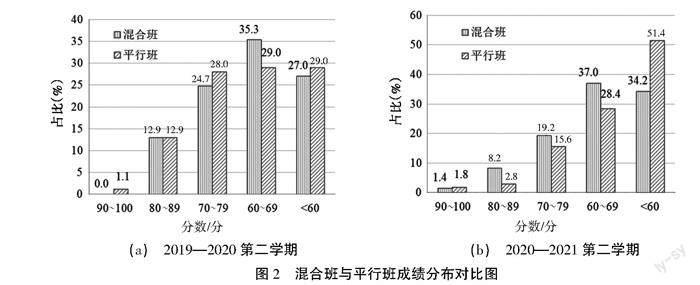

在2019—2020第二学期(新冠病毒感染疫情阶段),课程选课人数156人,其中混合教学班级85人(要求),其余平行班级71人(可选)。在2020—2021第二学期,课程选课人数153人,其中混合教学班级74人(要求),其余平行班级79人(自愿)。混合教学班视频学习2 106个。

混合班与平行班成绩分布对比如图2所示。在2019—2020第二学期,因为疫情均采用了线上教学方式,混合教学班卷面平均成绩与平行班接近(混合教学班63.7分,平行教学班63.5分),但成绩分布情况好于平行班。而在2020—2021第二学期,混合教学班较平行班的成绩有较大的提高,平均成绩提高了7.1%(混合教学班61.6分,平行教学班57.5分)。同时,同学们参与结构模型设计竞赛的参与度和作品质量均较往年有了较大提升。可见,基于三合一有机混合教学方式,结合信息化过程考核手段,学生的内在潜力和学习动力得到了激发。通过授课团队和同学们的共同努力,本课程2021年被评为上海市一流课程。

四 结束语

结构力学课程以学生能力发展为中心,建立了“线下课堂-线上SPOC-慕课堂”三合一有机混合式教学模式,在资源建设、教学模式、考核评价等方面取得了如下成效。

以学生能力发展为中心,优选国家精品MOOC作为线上资源,结合本专业人才培养目标,通过“移、增、删”,将“导学、微讲、评讲”融入线上资源,形成了面向应用创新型人才培养要求的、专属化SPOC结构力学课程。

以问题导向组织设计线下课程,通过多练精讲、教学翻转、学生互评等,让学生融入教学,增强了线下教学的针对性、互动性,课堂教学效果显著提高。

基于信息化技术,通过“四化”将考核评价融入导学、自学、助学三种途径,引导学生自我激励,强化“教-学-评”的角色轮转,融合贯通了线上线下的教学优势,教学效果显著提升。

参考文献:

[1] 陈朝晖,王达诠,陈名弟,等.基于知识建构与交互学习的混合式教学模式研究与实践[J].中国大学教学,2018(8):33-37.

[2] 陈再现,王焕定,王瑞,等.《实验结构力学》教学实验平台探究[J].力学与实践,2015,37(3):383-388.

[3] 王焕定,陈再现.开设实验结构力学课程的设想[J].力学与实践,2017,39(2):196-198.

[4] 陳涛,孙凯,尹文良.可视化结构力学教学实验初探[J].高等建筑教育,2020,29(5):133-136.

[5] 郑玉国.结构力学课程教学应重视工程直觉的培养[J].高等建筑教育,2016,25(1):100-104.

[6] 陈涛,郑元鹏,孙飞飞.结构力学几何体系的一组教学模型[J].力学与实践,2019,41(6):724-727.

[7] 王山山,杨海霞.结构力学现代课堂教学教具的研制及使用[J].教育教学论坛,2012(8):54-55.

[8] 周海龙,安珍,李平,等.基于学科思维导图的结构力学教学研究[J].高教学刊,2019(8):94-96,99.

[9] 程斌,向升.结构力学课程“3W3E”教学法[J].高等建筑教育,2020,29(1):119-125.

[10] 汪大洋,张永山,梁颖晶,等.全流程跟踪教学法的提出及其在结构力学I课程教学中的实践[J].高教学刊,2022,8(3):18-21.

[11] 吴岩.抓好高校教育教学“新基建”,走好人才自主培养之路[EB/OL].[2021-12-02].http://education.news.cn/2021-12/02/c_1211471188.htm.

[12] 孟庆成,齐欣,李翠娟,等.基于雨课堂的混合式教学在结构力学中的应用与探索[J].大学教育,2020(11):67-71.

[13] 经纬,薛维培.基于超星教学平台及腾讯课堂的混合式在线教学模式实践——以结构力学课程为例[J].佳木斯大学社会科学学报,2021,39(4):213-214,218.

[14] 陈廷国,曲激婷,陈璨.结构力学课程混合式教学探索与实践[J].高等建筑教育,2020,29(1):9-15.

[15] 曲激婷,陈廷国,黄丽华,等.结构力学课程建设及混合式教学研究[J].教育现代化,2019,6(17):77-79.

基金项目:2020年教育部产学研合作项目“BIM可视化招投标实训课程”;上海应用技术大学线上线下混合教改项目“结构力学”;上海应用技术大学课程思政领航课程建设项目“结构力学”

第一作者简介:王国林(1982-),男,汉族,江苏建湖人,工学博士,副教授。研究方向为复合材料在土木工程中的应用。

*通信作者:丁文胜(1968-),男,汉族,江苏常州人,工学博士,教授。研究方向为新型材料及结构的应用。