商标侵权判定中“商标性使用”的地位与认定

文 / 董朝燕

一、问题的提出

理论上,“商标性使用”并无明确而统一的概念,1. 注意,这里使用了“商标的使用”的表述。在我国商标法理论研究和司法实践中,除“商标使用”外,还存在“商标(法)意义上的使用”、“商标的使用”等表述。商标(法)意义上的使用、“商标性使用”并无实质上的差别,在实践中多用来描述被告对原告商标的使用。在具体的表述中,若存在商标使用的主体,那么便无必要区分 “商标使用”、“商标性使用”,如商标权人的商标使用、侵权人的商标使用等。在没有明确指明使用主体时,本文将商标权侵权语境下的商标使用统一表述为“商标性使用”,以区分商标权形成和维持中的商标使用。在未特别说明的情况下,“商标性使用”等同于侵权人的“商标使用”。对其进行界定一般依据我国《商标法》第48 条关于“商标的使用”的规定。2. 我国《商标法》第48 条规定:“本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。”其对“商标使用”的概念进行了形式与实质的规定,并明确指出商标使用是一种“识别商品来源”的行为。可见,商标使用不同于商标符号或标识的使用,其重点不在于商标的使用方式,而在于使用行为可否发挥商标识别功能。

关于“商标性使用”在商标侵权判定中的地位,3. 本文对“商标性使用”在商标侵权判定中地位的讨论,着重于结合我国《商标法》第57 条前两款所规定的商标直接侵权行为进行探讨。中外理论界一直争议不断,主要观点有:一是认为“商标性使用”是商标侵权行为的构成要件,且是商标侵权判定的前置条件;4. 参见祝建军:《判断商标侵权应以成立“商标性使用”为前提——苹果公司商标案引发的思考》,载《知识产权》2014年第1 期,第28 页;Stacey L. Dogan, Mark A. Lemley, Grounding TrademarkLaw through Trademark Use, Trademark Rep., 2008, p.1375.二是不赞同“商标性使用”作为商标侵权判定的前置性条件,认为“商标性使用”会限制商标权,或者过分抬高商标使用的作用;5. 参见何怀文:《“商标性使用”的法律效力》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》2014年第2 期,第172 页;GraemeB. Dinwoodie, Mark D.Janis, Lessons From the Trademark Use Debate, Iowa L. Rev., 2007, p.1704.另外,还有学者指出“商标性使用”确实构成对商标权的限制,但这是一种合理的限制。虽然认可“商标性使用”在商标侵权判定中的要件地位,但指出其并非为绝对的首要判断要件,“商标性使用”与“混淆可能性”为两个独立要件,至于适用哪个要件则需结合个案判断。6. 参见吕炳斌:《商标侵权中“商标性使用”的地位与认定》,载《法学家》2020年第2 期,第77 页。虽则我国司法实践中存在将“商标性使用”作为商标侵权判定先决条件的做法,但是由于商标法并未对此明确规定,7. 2020年6月15日,国家知识产权局发布了《商标侵权判断标准》,该标准的出台,将为商标执法相关部门在查处商标侵权案件时提供统一规范。其专设一章对“商标使用”进行了规定,其中第3 条提到:“判断是否构成商标侵权,一般需要判断涉嫌侵权行为是否构成商标法意义上的商标的使用。”可见,“商标使用”在商标侵权判断中的地位已经开始得到相关机关的重视。本文的讨论立足于《商标法》的修改和完善,以期在我国《商标法》中确立“商标使用”在商标侵权判断中的地位,并为商标侵权案件的裁判提供科学、统一的依据。且存在上述理论争议,对该要件的地位及其认定标准,实践中仍存在认识和判断不一的情况。

“与商标使用的核心地位相关的是‘商标使用’概念的多层次性,其内涵和外延的界定均需与具体的语境和背景相联系才能科学地进行。”8. 参见赵建蕊:《商标使用在TRIPs 中的体现及在网络环境下的新发展》,中国政法大学出版社2014年版,第117 页。虽然利用体系解释,可以将上述第48条适用于商标侵权的判定。但是,该条归属于“商标使用的管理”一章,从立法原意上更加偏重对商标权人商标使用的规定,难以涵盖不同语境下的商标使用行为。在具体适用上,则会出现判断标准不一的前后矛盾现象。以立法规定为基础对“商标使用”进行类型化研究,对解决上述问题具有根本性的作用。利用类型模组也是形成体系的方法之一,类型化为体系形成上使抽象者接近于具体,使具体者接近于抽象的方法。9. 参见黄茂荣:《法学方法与现代民法》,中国政法大学出版社2001年版,第472 页。“商标使用”贯穿于商标权形成、维持,以及侵权判断的全过程。但由于立法目的不同,对于这些不同阶段和制度中的“商标使用”,应以类型化为基础确定不同的构成标准,便于司法机关适用于具体的案件中。10. 参见刘铁光:《商标法基本范畴的界定及其制度的体系化解释与改造》,法律出版社2017年版,第113 页。“商标使用”的基本类型包括商标权人的商标使用与商标侵权判定中的商标使用。11. 需要特别指出的是,在我国商标法体系中,商标使用还涉及商标权限制中的商标使用,如商标合理使用、在先使用人的使用。还有获得显著性的商标使用、对抗抢注的商标使用、不使用不赔偿中的商标使用等。但有些商标使用并非仅关注“商标使用行为”本身,而以使用效果作为制度基础。如商标在先使用抗辩的适用,需满足一定的限制条件而成就,因此该制度并不存在复杂的商标使用认定标准。再如获得显著性的使用,以及对抗抢注中对在先使用的商标是否有“一定影响”的考察。并且,对使用效果的考察,相对于行为本身较易认定。而商标的合理使用本质上是一种“非商标性使用”,理应归属于侵权语境下对商标使用的判断体系。需结合不同制度目的下的商标使用类型,考察商标使用界定标准的差异。通过在规则适用中对商标使用的考察,发现以商标使用为中心的制度间的冲突,进一步推动立法和法律适用上的完善。

目前,我国已经启动《商标法》的第五次修订。从《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》(以下简称“草案意见稿”)看,12. 国家知识产权局:《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》,https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/13/art_75_181410.html,最后访问日期:2023年9月12日。关于商标侵权判定与商标使用的制度均有所完善。而以商标侵权判定中“商标性使用”的地位及认定的讨论为基础,并结合草案意见稿中相关规定的评述,将有助于发现现有商标侵权判定规则的制度漏洞与体系不足,并对我国《商标法》的全面修订提出完善建议。

二、商标侵权判定中“商标性使用”的地位

(一)商标侵权的本质

“界定商标使用行为首先要符合并表达商标和商标权的本质属性,也即商标和商标权的性质直接决定商标使用行为的构成。”13. 孔祥俊:《商标使用行为法律构造的实质主义——基于涉外贴牌加工商标侵权案的展开》,载《中外法学》2020年第5 期,第1288 页。商标权代表了权利人对其商标的支配力与控制力。“商标权本质上是商标所有人对特定符号与特定商品或服务信息之间的对应关系的支配权,而不是对商标符号的支配权……商标法保护的是特定符号与特定商品或服务信息之间的对应关系,而不是商标符号本身。”14. 刘期家:《商标权概念的反思与重构》,载《知识产权》2009年第4 期,第70 页。商标侵权行为最根本的危害便在于对商标来源识别效用的损害和对上述对应关系的破坏,而并非商标标识本身。如在“北京庆丰与济南庆丰商标权纠纷案”中,济南公司使用涉案商标的行为,一方面攀附他人知名商标,另一方面也容易使相关公众对其与北京庆丰包子铺的关系产生混淆误认,并且破坏了“庆丰”与北京庆丰所提供的商品和服务之间的对应关系。15. 参见最高人民法院(2016)最高法民再238 号民事判决书。总之,商标侵权的本质便在于对商标权支配效力的损害,包括对商标本身来源识别功能的损害以及商标权人对识别功能支配力的损害。16. 参见曹佳音:《支配权视角下的商标侵权混淆可能性研究》,载《知识产权》2016年第4 期,第52 页。商标侵权行为便是借助了商标的识别功能,通过建立虚假的商标-商品对应关系,使得凭借经验消费的相关公众产生误认,并将这部分已产生误认的消费者成功转移,从而在根本上破坏了商标权人对自身商标的控制。

可见,正是侵权人的“商标性使用”行为,对商标权人所享有的“对应关系”产生威胁,并破坏了商标权人所享有的控制力和支配力。商标保护的核心在于其识别功能,对识别性的破坏,在于对他人商标或近似标识构成了真正使用。若仅在文字或符号意义上产生使用他人商标标识的外观,不考虑被使用的标识是否发挥了商标识别作用,则不能认定使用人实施了侵害他人商标权的行为。“商标性使用”强调的不是商标使用的外在形式,而是使用的目的和效果。只有这种使用行为发挥了商标的识别力,建立了他人标识与自己商品的关联并构成“商标性使用”,才可能被认定为商标侵权行为。因此,商标的识别性本质不仅限制了商标侵权的构成,而且限定了商标侵权的前提。

(二)“商标性使用”是商标侵权判定的前置要件

事实上,英美法中关于“商标使用”在商标侵权判断中地位的争论,多见于对互联网环境中商标侵权构成的探讨。以实行商标使用制的美国为例,不管是在商标权取得或者商标侵权判断中,商标使用要求都是明确存在的。早期的判例法中并没有特别强调商标使用的要求,只是因为在互联网出现之前,很少会出现竞争者要利用原告的商标而不使用其商标的情况。17. Margreth Barret, Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use”, 39 U.C. Davis L. Rev. 371, 456(2006).笔者赞成“商标性使用”为商标侵权判定前置要件的观点。

首先,讨论“商标性使用”是否构成商标侵权判定的要素,实质上也是在界定商标权的权利范围。如果认为“商标性使用”不属于商标侵权认定要件,在被诉侵权行为并未对商标来源识别功能造成任何损害的情况下,仍判定此行为构成商标侵权,便意味着将极大扩张商标的权利范围。一般情况下,商标法对商标权的保护仅限于保护其识别功能。18. 参见蒋利玮:《论商标使用的判断:以“非诚勿扰”案为视角》,载《法治社会》2016年第3 期,第41 页。“商标性使用”在商标侵权判定中的合理定位也是商标权逐步扩张趋势下,合理确定权利边界,防止商标权过分扩张的应变之策。

商标权保护经历了对仿冒行为的抵制、反欺诈,以及以商标财产化为基础进行制度构建的发展过程,这种商标权人寻求救济的过程本身便伴随着商标权的扩张,具体体现为商标侵权判断标准由单纯的仿冒、欺诈,过渡到混淆可能性的判断。而商标法可以通过设定商标侵权构成要件,来实现对商标权行使范围的限制。“商标法限制商标权的方式与著作权法和专利法不同,它以明确规定所要禁止的行为的构成要件的方式来对权利的行使进行限制,不满足这些构成要件的行为都被排除在商标专用权的保护范围之外。”19. 杜颖:《社会进步与商标观念:商标法律制度的过去、现在和将来》,北京大学出版社2012年版,第263-264 页。消费者混淆可能性作为商标侵权判断标准意味着商标权人权利的扩张,是因为商标法不仅要阻止商标仿冒的行为,还要禁止会在商标权人商标与被告商品或服务之间创造任何联系的使用行为。20. Jessica Litman, Breakfast with Batman: The Public Interest in the AdvertisingAge,108 Yale L.J. 1717, 1721-1723 (1999).“商标性使用”有助于认清商标权的边界,也是在商标权扩张趋势下对其进行限制的应有之义。商标权的保护应保持在合理限度内,而“商标性使用”要件的引入,则是防止其过度扩张的有效工具。商标权的效力范围应参照商标识别功能的发挥,发挥商标识别功能的使用则构成商标侵权判断的要件。可以说,“商标性使用”代表了商标财产权的最佳保护程度,体现了商标法的利益平衡精神。21. 参见吕炳斌:《商标侵权中“商标性使用”的地位与认定》,载《法学家》2020年第2 期,第80 页。

其次,“商标性使用”与混淆可能性共同构成商标侵权判定的要件,是二者相互独立又存在紧密的关系。“商标性使用”考察的是被诉侵权行为是否向消费者传递了信息,而混淆可能性则关注所传递信息的具体内容。22. 参见凌宗亮:《商标性使用在侵权诉讼中的作用及其认定》,载《电子知识产权》2017年第9 期,第80 页。前者是侵权人实施侵权行为的手段,后者是其行为的目的和结果。在我国目前的司法实践中,混淆可能性仍是商标侵权判断的主要依据与核心要件。有学者指出,“商标性使用”是商标侵权判断中的“关键性的门槛要件”,并维护了商标法基础。它不会取代混淆可能性的判断,反倒为混淆可能性提供了一些规范的边界。23. Stacey L. Dogan, Mark A. Lemley, Grounding Trademark Law through Trademark Use, Trademark Rep., 2008, p.1375 .被告的商标使用必须在混淆可能性的分析之前就加以确定才更有意义。24. Uli Widmaier, Use, Liability and the Structure of Trademark Law, Hofstra L. Rev., 2004, p.647.即“商标性使用”扮演着商标侵权认定的“守门人”角色。我国商标法的发展远远落后于英美商标法理论的发展,典型表现便是,直至2013年我国《商标法》的第三次修改,才明确了“混淆可能性”在商标侵权判断中的地位。商标混淆理论认为,识别功能是商标的核心功能,保护商标的目的便在于维护商标的识别功能,以保证消费者可以识别并区分不同商品或服务的提供者;商标侵权判断的关键,便在于商标使用行为是否可能导致消费者的混淆。25. 参见邓宏光:《商标混淆理论的扩张》,载《电子知识产权》2007年第10 期,第37 页。混淆可能性是商标侵权判断的核心要件,而“商标性使用”则可以事先排除不属于商标法控制范围的行为,节省司法资源,提高裁判效率。26. 如“辉瑞案”,参见最高人民法院(2009)民申宇第268 号民事裁定书;“PRETUL 商标侵权案”,“在商标并不能发挥识别作用,并非商标法意义上的‘商标使用’的情况下,判断是否在相同商品上使用相同的商标,或者判断在相同商品上使用近似的商标,或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆,都不具实际意义。”参见最高人民法院(2014)民提字第38 号民事判决书;“功夫熊猫案”在该案再审程序中,最高人民法院指出:“商标是一种使用在商业上的标识,其基本特性是区别商品或者服务来源,因此构成侵犯注册商标专用权的基本行为是在商业标识意义上使用相同或者近似商标的行为,也就是说被诉侵权标识的使用必须是商标意义上的使用。”参见最高人民法院(2014)民申字第1033 号民事裁定书;“如果爱案”参见湖北省高级人民法院(2016)鄂民终109 号民事判决书。

(三)“商标性使用”与商标合理使用的体系考察

我国商标法所规定的商标合理使用,又可称为商标的描述性合理使用、商标的描述性使用,是商标侵权抗辩的一项重要制度。对“商标性使用”与商标合理使用的关系进行考察,目的不只在于对“商标使用”本身的认识,更重要的是理顺商标侵权判定的规则,合理界定“商标性使用”在商标侵权判断中的地位,为“商标性使用”的认定奠定基础。而上述目的的实现,又以对商标合理使用的本质的认识为基础。

我国《商标法》第59 条对商标的合理使用进行了规定,27. 我国《商标法》第59 条第1、2 款规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”“三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”该条规定是在原《商标法实施条例》的基础上对商标的合理使用所进行的规定,包括他人对注册商标中所包含的描述性要素或功能性要素的合理使用。主要指经营者为了说明自己所提供的商品或服务,便于消费者辨认,可以对他人注册商标中所包含的信息依法不经注册商标权人许可而进行使用。商标要素的合理使用本质上并非是对他人注册商标的使用,而是对他人商标中所包含的公共领域中的描述性信息的使用。28. 参见郎胜主编:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2013年版,第113 页。由描述性标识所构成的商标,具有天生显著性低的特点。这类商标标识既不能在“第一含义”上受到商标法的保护,又可能因为商标所有人的使用不当而只能得到立法较低程度的保护。商标的合理使用便是要防止那些纯粹描述性标识,对他人自由使用公共资源的权利造成限制。而描述性合理使用的存在,不是因为被告使用了原告的商标,有正当理由而不侵权;而是因为被告仅使用了原告标识的“第一含义”,而没有使用其“第二含义”,因此不可能侵犯其商标权。29. 参见熊文聪:《商标合理使用:一个概念的检讨与澄清——以美国法的变迁为线索》,载《法学家》2013年第5 期,第152 页。

商标的合理使用本质上属于“非商标性使用”行为。他人对注册商标中含有的表示商品通用名称、图形、质量、用途等特点或元素的使用,只是为了描述其商品特点,并将自己的商品介绍给消费者,并非为了借助商标权人的商标或商标构成要素,来吸引消费者产生误认而得以购买自己的商品。即描述性合理使用,是在商标的第一或初始含义上使用相关符号或标识,这种使用行为不能产生商标识别效果,发挥不了商标的功能,自然也不能割裂注册商标与商标权人的联系,而在非商标意义上使用相关标识,更不会构成商标侵权行为。即在以描述性合理使用抗辩的情形中,为了证明描述性使用方式的存在,需对“商标性使用”行为进行排除。

这也解释了为什么在司法实践中,当被诉侵权方提出合理使用抗辩时,法院往往会对涉案行为属于“描述性使用”还是“商标性使用”进行论证的原因。如在“中科联社与家乐福商标权纠纷案”中,法官运用商标描述性合理使用的规则,认定被诉侵权行为不成立“商标性使用”行为,从而判定被诉侵权方不构成商标侵权。30. 参见北京市第三中级人民法院(2014)三中民终字第06503 号民事判决书。该案中,商标权人所注册商标为“无懈可击wuxiekeji”,法院认定联合利华在其清扬洗发水外包装、官方网站、购物商城、电视广告等场合使用“无懈可击”或“无屑可击”字样的行为,是为了说明其洗发水产品的质量、功能或用途,属于描述性使用,不属于“商标性使用”行为,不构成对中科联社研究院商标专用权的侵害。另外,法院还根据联合利华在产品上突出使用自己商标以及延续使用“无懈可击”广告语的行为,判定其主观上并无将涉案商标作为自己商标标识使用的意图。在涉案标识含有描述性词汇时,法院往往会将案件处理的首要目标定位在被诉侵权方对涉案标识的使用,是“商标性使用”还是描述性使用行为。以历经一审、二审和再审的“功夫熊猫案”为例,茂志公司享有“功夫熊猫”注册商标专用权,而梦工厂在其制作的电影及相关宣传材料中均使用了“功夫熊猫”的字样。最高人民法院认为,梦工厂使用“功夫熊猫”字样是为了概括、说明电影的内容和主题,属于描述性使用,而并非用以区分电影的来源,因此梦工厂的涉案行为并非商标意义上的使用,最终梦工厂涉案行为被认定为不构成商标侵权。31. 参见最高人民法院(2014)民申字第1033 号民事裁定书。最高人民法院在再审程序中指出,商标侵权成立的前提是,被诉侵权标识的使用必须是商标意义上的使用。梦工厂是否侵权,应当视其对“功夫熊猫”的使用是否属于商标意义上的使用行为而定,即应当判断其使用“功夫熊猫”标识是否具有区分商品来源的作用。该案中,法院对描述性使用的认定决定了被诉侵权行为不构成“商标性使用”行为,从而认定被告不构成商标侵权。在司法实践中,法院对涉案侵权行为是否属于“商标性使用”行为的认定,直接决定了商标侵权行为的成立与否。如在“光明案”中,二审法院在裁判过程中指出,虽然商标法赋予了商标权人控制注册商标构成要素和标识的权利,但是非“商标性使用”上述要素和标识的行为,并不属于商标权的控制范围。法院认为,光明公司的行为,属于在温度含义上对涉案标识的正当使用,并综合其他判断要件推翻了一审判决,从而判定光明公司并未侵犯美食达人公司的商标权。32. 参见上海知识产权法院(2018)沪73 民终289 号民事判决书。法院认为,光明公司对涉案标识“85℃”的使用只是在温度意义上的使用,是为了向消费者说明其使用了特殊杀菌技术的工艺特征,乃是对自己商品特点的合理描述,不是对美食达人公司注册商标的使用,从而构成对温度表达方式的正当使用。该案中,由于一审和二审法院对于被诉侵权方光明公司使用涉案标识的行为,是否属于描述性使用的不同认定,导致了完全相反的裁判结果。另在“美的商标案”中,二审法院直接将涉案行为属于“商标性使用”还是商标合理使用作为侵权认定的关键要件。33. 参见广东省佛山市中级人民法院(2015)佛中法知民终字第42 号民事判决书。上诉人(一审被告)主张,在网页相关文字中对“美的”商标的使用属于介绍性质,是为了向消费者介绍其店铺的销售内容,属于商标的指示性使用。而二审法院则认为,原审被告所使用的标识直接起到了指示商品来源的作用,因此其使用行为对美的公司的商标构成“商标性使用”。因此原审被告的涉案行为仍然被判定为商标侵权行为。

因此,商标的描述性合理使用与著作权合理使用不同。著作权合理使用是对著作权的一种限制,其适用情形本属于著作权的控制范围,因作品利用行为的目的正当而不构成侵权。但是,商标合理使用者仅对商标进行标识或者单纯的符号使用,而非商标意义上的使用。使用者对标识的使用在最初便已脱离商标权的控制,自然谈不上对商标权的限制。34. 参见杜颖:《商标法律制度的失衡及其理性回归》,载《中国法学》2015年第3 期,第135-136 页。即商标的描述性合理使用本质上属于非“商标性使用”行为。“所谓的‘商标合理使用’不是说‘某种未经允许使用他人商标的行为是合理的、正当的,基于特定利益考量,不视为侵犯商标权’;而是为了澄清某些情形不构成商标使用,从而不可能侵犯商标权。它是以反向例举的方式重申‘商标使用’的概念……”35. 熊文聪:《商标合理使用:一个概念的检讨与澄清——以美国法的变迁为线索》,载《法学家》2013年第5 期,第157 页。非商标性使用与“商标性使用”概念相对,其认定关键在于对他人标识的非商标识别意义上的使用,而描述性使用的认定则包括描述性标识、描述性使用方式等方面的综合判断。虽然在认定商标侵权行为时,“商标性使用”是否属于商标侵权判定要件尚存争议,但大量商标权纠纷案件中都将涉案行为是否属于“商标性使用”行为作为商标侵权认定的前置要件。并且,对非“商标性使用”行为的认定意味着不必再讨论混淆可能性因素,而可以直接排除商标侵权行为的存在。

三、“商标性使用”的认定标准

(一)“商标性使用”与商标权人“商标使用”的认定差异

商标侵权行为侵害的是商标识别商品的能力。而防止商标识别能力受到损害,不仅是商标侵权中的首要考察因素,同时也是商标真实使用所要实现的目标。36. Tara M. Aaron, Axel Nordemann, The Concepts of Use of a Trademark Under European Union and United States Trademark Law, Trademark Rep., 2014, p.1224.即不管是商标权维持中的使用,还是侵权中的商标使用,都以商标识别能力的保护为核心。从权利人的角度看,使用商标便是为了保持和增强标识的识别能力;而从侵权角度看,使用他人的商标或类似标识,则会破坏权利人商标或标识的识别能力。尽管商标权人的使用与侵权人的使用都涉及商标识别功能的保护,但因制度目的存在差异,二者在商标使用认定上存在明显的差异。

首先,商标权人的商标使用与侵权人的商标使用,在具体认定上存在宽严不同的解释标准。从商标权的维持角度看,为了避免未经任何使用的商标干扰他人选择商标的自由,在认定权利人是否使用了商标时应严格解释;而在商标侵权判断中,被侵害的商标往往已经使用并凝聚了一定的商誉,此时对商标使用进行扩大解释,则有利于保护已经积聚市场信用的商标权人。37. 参见李扬:《注册商标不使用撤销制度中的“商标使用”界定——中国与日本相关立法、司法之比较》,载《法学》2009年第10 期,第99 页。实践中,针对同样的商标标识使用方式,在判断是否构成商标权人的商标使用及侵权中的商标使用时,结果可能会完全相反。以注册商标撤销案件为例,在“商评委等与杭州油漆公司上诉案”中,商评委与金连琴均不服原审法院判决,请求认定复审商标“大桥DAQIAO”及图已被实际使用,且存在真实、善意的商标使用行为,并认为复审商标不应被撤销。但二审法院认为商标权人的使用仅为广告行为及小规模的销售行为,属于象征性使用,判决维持一审原判。38. 参见北京市高级人民法院(2010)高行终字第294 号行政判决书。该案中,法院指出:“商标使用应当具有真实性和指向性,即商标使用是商标权人控制下的使用,该使用行为能够表达出该商标与特定商品或服务的关联性,能够使相关公众意识到该商标指向了特定的商品或服务。对于仅以或主要以维持注册效力为目的的象征性使用商标的行为,不应视为在商标法意义上使用商标。判定商标使用行为是否属于仅以或主要以维持注册效力为目的的象征性使用行为,应综合考察行为人使用该商标的主观目的、具体使用方式、是否还存在其他使用商标的行为等因素。”而同样是将商标使用于广告宣传中,在商标侵权案件中对商标使用的认定则截然不同。如在“卡地亚案”中,被告一方虽然认为其未将原告的商标用于所生产的陶瓷产品上,但一审、二审法院均认为被告在其网站页面、宣传手册上使用“卡地亚”“卡地亚KADIYA”等标识,属于商标使用行为,构成对原告卡地亚商标专用权的侵犯。39. 参见上海市高级人民法院(2011)沪高民三(知)终字第93 号民事判决书。可见,基于制度目的与使用主体的差异,商标使用的认定标准也会随之不同。

在判断商标权人是否履行了使用义务时,应遵循对商标使用相对严格的解释原则。而在商标侵权判断时,则以被诉侵权人使用他人商标,而可能与自己商品建立联系为标准。至于被诉侵权人是否同时标注了自己的商标,以及是否将涉案商品投入市场而产生识别效果等,都在所不问。只要这种使用可能产生识别效果即可。因此,侵权人使用的解释范围要远大于商标权人的使用,而前者的认定标准也会宽松于后者。

从国外经验看,也存在类似情况。在日本商标法体系中,针对商标权人维持商标全国效力的维权使用,与第三人为造成消费者混淆可能性的侵权使用,在规范理念与目的上并不相同,因此维权使用与侵权使用概念逐渐相对化。并且,理论与实务中也有逐渐对前者严格要求,而认定标准高于后者的倾向。40. 黄铭傑:《日本商标法上之商标使用》,载黄铭傑编:《商标使用规范之现在与未来》,元照出版公司2015年版,第123 页。根据美国商标立法,被诉侵权人的行为之所以构成商标侵权,便在于其使用了商标权人的商标,同时造成二者商标在消费者之间的混淆可能性。但是,这种侵权使用行为并没有要求与商标注册所基于的“商标使用”行为相符,后者的使用要求或范围是相对严格和狭窄的。41. Tara M. Aaron, Axel Nordemann, The Concepts of Use of a Trademark Under European Union and United States Trademark Law, Trademark Rep., 2014, pp.1206-1207.《兰哈姆法》第45条对商标注册所依赖的“商标使用”进行了解释,第32 条中对商标侵权使用行为进行了规定,后者包括任何可能导致混淆、错误或欺骗的与销售有关、提供销售或广告的行为,其范围要远远大于前者对商标使用的界定。42. 参见《美国商标法》,杜颖译,知识产权出版社2013年版,第35、66 页。

其次,在使用对象上,二者也存在认定范围差异。商标权人对其注册商标的使用,一般要强调真实使用商标,保持其注册商标的稳定性,且不可任意改变;而在商标侵权语境下,侵权人在相同或类似商品上,可能是使用了与权利人同样的商标也可能是近似的商标标识。也有可能在使用自己商标的基础上,在产品、包装或广告宣传中又使用了权利人的商标。原则上,在商标形成和维持商标权意义上,商标使用必须是使用相同的标识,而侵权中的商标使用对象不限于相同的标识,则会扩大到类似商品和近似标识。这是因为商标侵权判断中的商标使用,是为了消极地防止对商标权人所享有的专有权利造成不利影响。而在相同或类似商品上使用相同或者近似标识,都有可能造成混淆并损害商标权人利益。这也是商标禁止权的范围大于商标专用权范围的原因。43. 参见蒋万来:《商标使用的恰当定位与概念厘清》,载《政法论坛》2016年第3 期,第183 页。

(二)消费者标准抑或行为人标准

“商标性使用”的要点在于“识别可能性”,而商标侵权判断中的核心标准在于“混淆可能性”。“商标性使用”与混淆可能性应为商标侵权判断的两个独立要件。对“商标性使用”的判断依赖于消费者的认知,还是行为人建立识别关系的可能性,是存在争议的。

关于“商标性使用”的认定,理论与实践中均倾向于“消费者标准”。如认为构成侵权的“商标性使用”,必须能达到消费者感知的程度。如果“商标性使用”不为消费者所感知,那么他们便无法据以识别商品来源。44. 参见孔祥俊:《商标使用行为法律构造的实质主义——基于涉外贴牌加工商标侵权案的展开》,载《中外法学》2020年第5 期,第1293 页。国外也有学者指出,是否作为商标使用最终也取决于消费者的视角。45. Alexandra J. Roberts, Trademark Failure to Function, IowaL. Rev., 2019, p.2020.而我国司法实践中,对“商标性使用”的界定,也基本遵循了消费者感知的标准。以侵权语境下的涉外贴牌行为为例,法院多认为,“商标性使用”行为应发生在商品流通中,只有这样,消费者才能感知到相关行为。如使用商标的行为无法接触到消费者,便不构成“商标性使用”行为,也就不符合商标侵权的构成要件。46. 如“鳄鱼”商标案、“PRETUL”商标案、“东风”商标案。参见山东省高级人民法院(2012)鲁民三终字第81 号民事判决书、最高人民法院(2014)民提字第38 号民事判决书、最高人民法院(2016)最高法民再339 号民事判决书。

另有反对“消费者标准”的做法与观点。同样是侵权语境下的涉外贴牌行为,“HONDAKIT”商标案中,法院认为,虽然贴牌加工行为尚未发生于商品的流通环节,或没有接触到消费者,但是该行为同样具备了识别商品来源的可能性,就应当认定该使用状态属于“商标性使用”行为。47. 参见最高人民法院(2019)最高法民再138 号民事判决书。也有观点指出,采用消费者感知的标准,事实上犯了用结果证明行为的逻辑错误,即用消费者可以感知到的识别商品来源的结果,来证明侵权人是否具有“商标性使用”行为。并进而指出,“商标性使用”的判断应遵循“行为人标准”。48. 参见吕炳斌:《商标侵权中“商标性使用”的地位与认定》,载《法学家》2020年第2 期,第81-83 页。

本文同意摈弃“消费者标准”,而遵循“行为人标准”判断是否构成“商标性使用”。“消费者标准”不仅不符合商标侵权判断的逻辑,同时也可能造成“商标性使用”要件的丢失。

首先,消费者标准的提倡,本质上受到了商标法保护基础的影响。20 世纪后的美国商标法便是在商人所推动的“消费者浪漫观念”下发展起来的。商标本是商人限制竞争和防止仿冒的手段,商人为了确立商标保护的正当性,在策略上极力构造保护消费者的表达,并强调欺诈消费者的严重性,从而说服国家立法。而消费者只是商标法名义上的保护对象,商人才是事实上的受益者。49. 参见黄海峰:《知识产权的话语与现实——版权、专利与商标史论》,华中科技大学出版社2011年版,第230-231 页。虽然,商标保护源于对消费者的欺诈,商标侵权判断的核心在于消费者的混淆可能性。但事实上,消费者始终并未真正参与到商标法律关系当中。商标权人是消费者的 “代言人”,立法为了保护商标权人的利益,而设计各种规则来“猜测”消费者的感知或意图,难免导致事实上的偏差与不确定性。

商标法对消费者的保护在于,商标是消费者获取商品或服务信息的工具。通过商标的保护,一方面可以使得消费者免于被欺诈,而购买到其本想买到的商品;另一方面可以通过商标的指示功能,减少其搜寻成本。商标法旨在降低消费者的搜寻成本并且激励企业提高商品或服务的质量,并通过改善这些市场信息的质量而促进形成更具竞争性的市场。50. Stacey L. Dogan, Mark A. Lemley, The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli?, EMORY L.J., 2005, p.467.基于上述理论,商标法中的淡化概念和混淆类型扩张等遭到了学者的排斥与批评。这些发展被认为商标法不再关注消费者,而仅考虑生产者的保护。批评者指出,商标权的扩张代表商标法由“基于欺诈的商标”转向了“基于财产权的商标”。51. Glynn S. Lunney, Jr., Trademark Monopolies, Emory L.J., 1999, pp.371-372 .

但是,也有学者指出,现代商标法的发展已经脱离了传统消费者保护的束缚,并认为上述批评是对传统商标法的误解。欺诈消费者之所以被重视,是因为早期商标法为了保护生产者免遭非法贸易转移,而通过“欺诈”对正当竞争与不正当竞争进行区分。即商标法的早期发展也并非为了保护消费者,而仅是为了保护生产者的利益。商标法的真正发展并非“消费者中心”到“生产者中心”或者“消费者保护”到“财产权”的转变,而是商标本身的发展。52. Mark P. McKenna, The Normative Foundations of Trademark Law, Notre DameL. Rev., 2007, pp.1840-1843.商标法与反不正当竞争法一样,都是为了促进商业道德并且保护生产者免于遭受非法的贸易转移。消费者混淆作为侵权判定的规则,并不是为了保护消费者的利益,而是因为欺骗消费者是窃取竞争对手交易的有效方式。商标法从一开始也只是为了规制竞争对手之间的关系,对消费者的保护只是次要的。53. Mark P. McKenna, The Normative Foundations of Trademark Law, Notre DameL. Rev., 2007, p.1848.

商标保护源于欺诈之诉,虽然欺诈的对象是并非商标权人而是消费者,但消费者始终是各国商标法所极力倡导和保护的利益主体。商人借助消费者利益保护,不仅获得了权利保护的正当性,而且还扩张了自己的权利范围,如混淆类型的扩张。但事实上,商标侵权诉讼中损害赔偿的利益归属于商标权人,消费者并没有获得独立的权利主张地位,其仅是商标法名义上的保护对象。因此,商标法真正保护的核心仍在于“生产者”,而非“消费者”。在商标侵权判断中,核心标准在于消费者的混淆可能性。而“商标性使用”这一独立要件,不应再过多依赖于消费者的认知,毕竟消费者仅是商标法的次要保护主体。

其次,从“商标性使用”与混淆可能性的关系看,二者都是商标侵权判断的要件。“商标使用是事实问题,并不依赖于个案的消费者感知。”54. 李士林:《商标使用:商标侵权先决条件的检视与设定》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2016年第5 期,第153 页。“商标性使用”的认定是对使用行为的审查,其对消费者造成怎样的影响在所不问,而仅考虑行为本身是否是使用商标的行为,使用行为是否发挥了商标的识别功能。混淆可能性则需以消费者的认知为中心,综合各项判断因素考察“商标性使用”行为,能否引起消费者误认。它所关注的并非行为本身,而是商标使用的后果。因此,考察是否构成“商标性使用”行为,无需加入对消费者感知的判断。否则,消费者感知将与混淆可能性重叠并发生冲突,不仅会出现以结果证明行为的逻辑混乱,而且可能造成循环论证,如以证明消费者混淆的证据来认定是否构成“商标性使用”行为。55. 参见吕炳斌:《商标侵权中“商标性使用”的地位与认定》,载《法学家》2020年第2 期,第82 页。

并且,以“消费者标准”来判断是否构成“商标性使用”,不符合“商标性使用”在商标侵权判断中的定位。前文已论证,“商标性使用”是商标侵权判断中的独立要件。而混淆可能性的侵权标准本就依赖于消费者的认知与判断,如果在“商标性使用”的认定中还要考察消费者是否得以感知,将造成对其独立地位的忽略。即对消费者的过度关注,会使得“混淆可能性”吞噬掉“商标性使用”的要件。如有国外学者便认为,商标使用只能从消费者的角度加以认定,对其构成的判断也难以避免地并入混淆可能性中。56. Mark P. McKenna, Trademark Use and the Problem of Source, U. Ill. L. Rev., 2009, pp.773-778.但混淆可能性本就是一种消费者认知的判断。关于“商标性使用”的认定,是依赖于行为人还是消费者标准,其争议的本质也代表着识别可能性与混淆可能性的界分。

(三)侵权行为的识别可能性标准

针对“行为人标准”这一较为抽象的概括,还需结合商标侵权的本质——对商标支配力的破坏,考察应从哪些具体要素出发认定“商标性使用”。这种支配力便体现在权利人对其注册商标识别功能的控制上。如果被诉侵权人通过使用他人的商标或近似标识,将他人的标识指向了自己的商品或服务,这种行为便是对他人商标的使用行为,从而可能构成商标侵权。商标的侵权性使用,实际上会导致商标与商品对应关系的转移,从而在根本上破坏他人注册商标的支配力或识别力。这就意味着,如果被诉侵权行为不可能发挥商标的识别功能,也就无法实现商标指向关系的转移,从而不会构成商标侵权行为。判断被诉侵权人对他人商标的使用,是否构成“商标性使用”行为,应结合以下具体因素进行考察。

首先,侵权中的商标使用,并非符号使用或商标的简单贴附,其强调的不应是商标使用行为的完成,而是产生建立商标识别关系的可能性。如果只是完成了标识的贴附动作,但并没有建立任何识别关系的可能,也没起到区分商品或服务的作用,就不是真正意义上的商标使用行为。所以,能否发挥识别效果是“商标性使用”成立与否的核心。商标侵权行为侵害的便是商标的识别功能,被诉侵权人对他人商标的使用,不管以怎样的使用方式存在,关键要看其能否在商标权人的商标和自己的商品之间建立联系,是否将自己的商品指向了商标权人。如果使用他人商标,并不会引发这种识别关系的转移,则不能认定为“商标性使用”行为。57. 比如,为了美化自己的商品,对他人商标的使用行为。参见李春芳、李淇:《商标性使用的判定》,载《知识产权》2014 第4 期,第34-35 页;李士林:《商标使用:商标侵权先决条件的检视与设定》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2016年第5 期,第154 页。另外,如果被诉侵权行为根本没有可能发挥商标识别来源的功能,则不应认定为“商标性使用”行为。58. 如在“辉瑞”案中,最高人民院认为,被告公司的药片包装于不透明材料内,其颜色及形状起不到标识其来源和生产者的作用,消费者在购买该药品时也不能识别药品的外部形态,因此不能认定被告的使用行为构成商标意义上的使用。参见最高人民法院(2009)民申宇第268 号民事裁定书。

其次,被使用标识的显著性与知名度,会影响是否构成“商标性使用”的判断。如果商标权人的商标由一般描述性词汇或者由通用名称等构成,则显著性较弱,他人的使用则可能构成非“商标性使用”。显著性较强尤其是由杜撰词汇所构成的商标,具有较强的排他性,他人若在自己的商品上使用,则具有明显的以他人商标识别自己商品的故意。而且,那些具有较高知名度的商标更容易受到侵害,被诉侵权人一般都是借助商誉好、知名度高的商标,以便让自己的商品进入市场赢得消费者的关注和购买。“商标性使用”及商标侵权判断的难易程度与商标创造性密切相关。一是,相比而言,法院更愿意保护那些创造性高的商标,因为臆造的或者幻想出来的商标更易建立起商品与服务之间的联系,且不会影响其他竞争者的利益,也不容易给消费者带来混淆的困扰;二是,对于创造性程度不同商标的侵犯,创造性高的商标更易体现被告的恶意。若以商标创造性高低进行划分,其包括臆造性商标、任意性商标、暗示性商标和描述性商标等。根据商标创造性程度的不同,商标侵权判断中所要考察的要素也不同。独特的商标比没那么独特的商标,更能有效地防止竞争者进行有意的使用。因为,故意使用一个独创性高如臆造的商标,本身就是商标侵权的暗示。而对暗示性或描述性商标的侵犯,则需另外考虑混淆的因素。59. Jeanne C. Fromer, The Role of Creativity in Trademark Law, Notre DameL. Rev., 2011, pp.1910-1911.

再次,侵权中以突出的方式使用他人商标。被诉侵权人使用他人商标,若属于在同种或类似商品上将他人注册商标直接用作自己商标的行为,显而易见构成“商标性使用”行为,也极易导致消费者混淆。实践中,那些难以判定的行为往往是对他人商标标识的间接使用行为。如在商品上标有自己商标之外,在产品包装上标注与他人注册商标相同或近似的文字、图形等,将他人注册商标用作商品的名称或商品装潢使用。60. 我国《商标法实施条例》第76 条规定:“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的,属于商标第五十七条第二项所规定的侵犯注册商标专用权的行为。”这时,便需考察被诉侵权人是突出使用了自己的商标,还是突出使用了他人商标。同时,还应考察消费者是否可能关注到其对他人商标的使用行为。这里的行为仅以客观上明显突出为限,并不要求达到消费者实际上已经觉察的效果。

“商标性使用”的核心要素在于“用于识别商品来源的行为”,但这一要素本身只是一个抽象的概括。与混淆可能性相比,“商标性使用”的认定不要求实现行为的效果,只要标识的使用行为可能起到识别商品来源的作用即可。这也是行为人标准与消费者标准的主要区别。61. 参见吕炳斌:《商标侵权中“商标性使用”的地位与认定》,载《法学家》2020年第2 期,第84 页。如上文所述,侵权语境中,判断某一行为是否构成“商标性使用”,需考察行为人的客观行为,综合考察识别关系建立的可能、被使用商标标识的类型、使用方式等多个要素,而非单独考察某一要素。尤其在各类型商标权纠纷案件中,商标使用方式纷繁复杂,更应当结合商标实际使用行为对上述要素进行综合判断,并始终遵循行为人使用行为发挥商标识别可能性的评判标准。

四、我国《商标法》第五次修订的应有回应

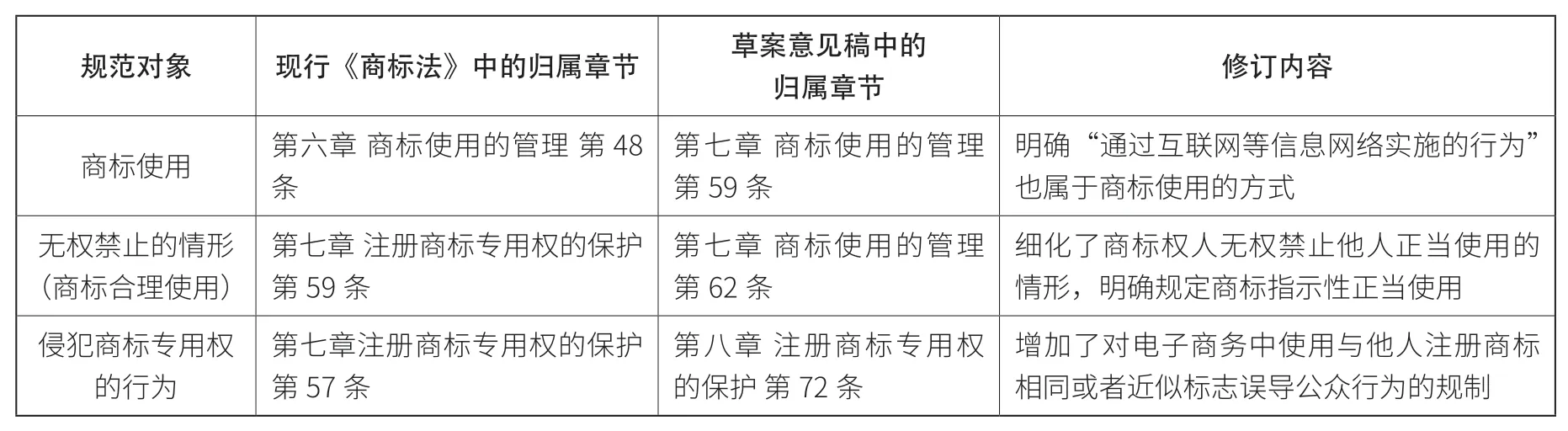

前文已述,我国正在进行《商标法》的第五次修订。从草案意见稿看,关于商标使用与商标侵权判定规则的完善,主要集中在商标使用的概念与方式、商标权人无权禁止的情形、侵犯商标权的行为等方面(具体见下表)。结合上述关于商标侵权判定中“商标性使用”要件及其认定的讨论,我国《商标法》的全面修订仍需进行如下完善。

(一)将“商标使用”规定在《商标法》总则部分

从草案意见稿的上述修订可知,我国商标立法逐渐重视对“商标使用”概念的规范,并结合实践考虑到了网络环境中的商标使用情形。并且,原归属于商标侵权抗辩部分的“商标合理使用”,除了内容上的细化及延展,在体例安排上开始作为“商标使用”的例外进行规范。只是,从“商标使用”的重要性以及涵盖范围看,理应将其规定在商标法总则部分,并区分商标权人的商标使用及商标侵权中的商标使用这两种基本类型,如此在规范对象及适用范围上将更加明确。

之所以强调商标使用在商标法中的立法位置,是因为法律条文的位置也体现立法的目的和精神。按照法律解释方法中体系解释的要求,对法律概念的理解和法律条文的适用都应考虑其在整部法律之中的位置。因为各个法律条文在整部法律中的位置,以及其与其他法条之间,均具有一定的逻辑关系和体系安排。当需要对某一法条作出解释时,也不得不考察其在整部法律中的位置及其与相关条文的逻辑关系。62. 参见梁慧星:《裁判的方法》,法律出版社2017年版,第137 页。而按照体系解释中“体系秩序的要求”,不管对法律概念还是对具体制度的理解,都应当联系立法的上下文进行解释。即对某一法条的理解,不能排除其上下条文。我们法律人应当推定,立法者在制定该项法律时,对于其编章节条款项目的前后安排,便代表了立法者对于各项法律规定间重要性的不同判断。63. 参见陈金钊:《法律解释规则及其运用研究(中)——法律解释规则及其分类》,载《政法论丛》2013年第4 期,第77 页。我国现行《商标法》中对于“商标的使用”规定在“商标使用的管理”一章,以此为依据,便能得出我国重视商标行政管理,而对商标使用的规定,也能得出倾向于对商标权人的行为进行约束的结论。

表1 草案意见稿关于商标使用与商标侵权规则的变化

同时,法条的适用均需要体系解释上的支撑。在具体规则的适用中,除去了解法律规定是什么,还需要发掘法条之间的体系关系,以对相关条款的含义进行深层次的理解并进行正确的适用。64. 参见孔祥俊:《论商标法的体系性适用——在<商标法>第8 条基础上的展开》,载《知识产权》2015年第6 期,第7 页。同样地以“商标使用”为例,将其规定于商标法总则部分,那么意味着整个商标法制度体系中对于“商标使用”的解释均将以此为准。如我国台湾地区“商标法”第5 条对于商标使用的规定,便同时适用于商标权维持以及商标侵权判断两种情形。如上文所述,我国《商标法》将“商标使用”规定在商标使用管理中,适用中自然会倾向于从约束权利人的角度进行概念的解释与理解。而该规定是否适用于商标侵权判断中或者在适用中是否存在相同的判断标准则易产生争议。

(二)体系化商标侵权认定与抗辩规则

在商标侵权行为的规制上,草案意见稿除增加对电子商务中商标侵权行为的规制外(草案意见稿第72 条),还涉及商标侵权纠纷处理程序的健全(草案意见稿第74 条)、商标侵权案件行政和刑事程序衔接(草案意见稿第75 条)、查处商标违法行为执法措施的完善(草案意见稿第76 条)、商标侵权赔偿数额计算方法的优化(草案意见稿第77 条)、商标侵权公益诉讼的引入等(草案意见稿第78 条)。上述条款,只有草案意见稿第72 条涉及商标侵权行为的认定,其他规定多涉及商标侵权规制的程序规范。即上述修订,在商标侵权判定的实体规则上变动不大。

首先,本次商标法的修订对商标侵权行为构成的关注,只是增加了对电子商务中使用与他人注册商标相同或者近似标志误导公众行为的规制。表明在商标侵权判定中,我国立法开始规制网络环境中已大量存在的商标使用行为。但在商标侵权判定上,草案意见稿仍然坚持以“混淆可能性”为核心标准,而对“商标性使用”要件重视不足。前文已述,不管是从商标权的权利范围限定,还是从“商标性使用”与混淆可能性的关系看,“商标性使用”都构成商标侵权判断的独立要件。商标侵权构成中引入该要素,也代表着对商标权人利益的最佳保护程度。商标权人的利益和消费者的利益分别对应“商标性使用”及“混淆可能性”这两个要件。虽然两种利益存在交叉,但毕竟是不同主体的利益。65. 参见吕炳斌:《商标侵权中“商标性使用”的地位与认定》,载《法学家》2020年第2 期,第80 页。商标侵权判断要件的完善,恰也体现了商标法的利益平衡精神。因此,建议在我国商标法中明确“商标性使用”的侵权判断要件地位。同时司法实践中也应重视对此规则的适用,以此可减少混淆可能性适用的不确定性,降低法律适用的成本。

其次,草案意见稿并未涉及商标侵权行为体系安排的调整。我国现行商标法采取列举的方式,对商标侵权行为进行规定,存在立法松散、重合交叉等问题。如对商标侵权行为的规定不只限于《商标法》57 条,还散见于《商标法实施条例》(以下简称“条例”)第75 条对《商标法》第57 条第6 项“提供便利条件”的解释,以及条例76 条对《商标法》第57 条第2项所阐明的商标侵权行为的补充。66. 即除了在“同种商品使用近似商标或类似商品使用相同或近似商标,容易导致混淆的情况”,“在同种或类似商品上,将与他人注册商标相同或近似的标志作为商品名称或者商品装潢,误导公众的”,也属于侵犯注册商标专用权的行为。另外,相关司法解释中,规定了《商标法》第57 条中“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”的行为。67. 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1 条规定:“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的。”而《商标法》第58 条则将以他人注册商标或未注册驰名商标用作企业字号误导公众,构成不正当竞争的行为,直接规定按照《反不正当竞争法》处理。同为将他人商标用作企业字号的行为,该条所规定的侵权行为与上述司法解释的区别在于,不限于相同或类似商品,同时也未要求“突出使用”,即关键在于是否将他人商标进行了商标识别意义上的使用,是否构成“商标性使用”。

上述规定,一方面暴露了商标立法的不科学、不协调问题,另一方面也容易造成法律适用的混乱。因此需要将商标侵权行为的规定加以整合,以保证司法适用的便捷和统一。事实上,《商标法》第57 条中第1、2 项规定的商标直接侵权行为,都为未经商标权人许可而将他人商标用作自己商标的行为。而条例中和相关司法解释的行为则为在标有自己商标之外,又将他人商标或近似商标标注于商品或服务的明显之处,对他人商标进行了“商标性使用”,起到了商标识别作用。此外,实践中还有类似的商标侵权行为,如将他人商标或近似商标用于广告宣传、商品包装等各种商业活动中。因此,可以将《商标法》及实施条例、相关司法解释进行统筹规定,统一将“在使用自己商标之外,又使用他人商标且构成商标性使用”的侵权行为规定在《商标法》第57 条中,使得属于商标侵权的行为都统一纳入商标法的规定。同时保留《商标法》第57 条最后一项的兜底条款,用于应对商标立法未明确列明的商标侵权行为。以此,可以解决商标侵权行为立法散乱,法律适用不统一等问题。

再次,所谓商标的合理使用,事实上是一个“伪命题”。商标的描述性合理使用,因其本质上属于“非商标性使用”行为,可在商标侵权判断中归于“商标性使用”的判断。草案意见稿吸收了现行商标法中关于商标合理使用的规定,将其扩展为商标权人“无权禁止的情形”,并开始作为“商标的使用”的例外规定,统一纳入“商标的使用与管理”一章。这种调整,意味着立法者开始认识到商标合理使用应属于“商标性使用”的例外情形。只是在体例安排上,在总则中明确规定“商标使用”及基本类型的基础上,应通过反面列举的方式,将商标合理使用的规定明示为“非商标性使用”,纳入商标侵权判定的规范中。以此为基础,不仅使得商标侵权认定的规则更加明确,并且可以有效缓解商标财产权的过度扩张。同时,还能在保障商标立法科学性和体系性的基础上,为司法实践提供完善的裁判依据。

五、结语

“商标性使用”可以有效界定商标权的范围,其不仅是商标侵权判断的前置要件,也可在体系上吸纳我国现有的商标合理使用制度。作为商标侵权判定的两大要件,“商标性使用”与混淆可能性相互独立又存在紧密的关系。“商标性使用”考察的是被诉侵权行为是否向消费者传递了信息,而混淆可能性则关注所传递信息的具体内容。对“商标性使用”的认定,不仅要区分于商标权人的商标使用,还要注意避免陷入混淆可能性的认定。这就需要在判断是否构成“商标性使用”时,正视消费者在商标保护中的从属地位,放弃“消费者标准”,回归商标侵权的本质,而遵循商标侵权行为的识别可能性标准。如此,在厘清商标法基本理论的基础上,才可在司法实践中对“商标性使用”进行科学认定,从而提高认定商标侵权行为的裁判效率。立足于商标法的全面修订,我们应在商标法总则部分统一规定“商标使用”,并对权利维持与侵权判断两种情形下的商标使用进行区分。同时,应在“注册商标权的保护”一章明示“商标性使用”在商标侵权判断中的要件地位,并对商标侵权构成及抗辩条款进行相应的整合。