“三分之一”:美国博士生教育规模与质量协调发展的方略

孙士茹 姚云

摘要:分析美国国家教育统计中心2000—2019年博士学位授予20年的數据,发现美国博士生教育在规模扩张的同时能够保障高质量,重要的措施就是坚持了4个“三分之一”基本方略。博士学位授予高校占学位授予高校总量的比例略超三分之一,有效避免所有学位授予机构开展博士生教育的冲动;极少数研究型大学授予的博士学位数量约占总体博士学位数量的三分之一左右,保证高水平博士学位授予机构授予的学位占据主体;学术型博士数量占所有类型博士数量的三分之一,以质量标准为前提促使不同类型博士学位分类发展;非STEM领域的博士学位授予比例相对稳定在三分之一,对标国家战略和社会需求调适博士生教育学科布局。

关键词:博士学位;博士生教育规模;博士生教育质量;学位授予机构

作者简介:孙士茹,北京师范大学教育学部博士研究生,北京 100875;姚云,北京师范大学教育学部教授,北京 100875。

基金项目:2020年度国家社会科学基金“十三五”规划教育学重点委托课题“国家‘十四五时期高等教育学科发展研究”(编号:WAA200001)

一、引言

规模与质量一直是困扰着博士生教育发展的一对矛盾。没有一定博士生教育规模,质量变得苍白,而没有博士生教育质量,规模就失去意义,解决好规模与质量问题是博士生教育发展必然面对的挑战。美国是博士生教育的世界大国和强国,在经历最初对“英德模式”的简单“嫁接合成”[1]后,步入探求适宜本土需求的自由探索与自主改革道路,最终构建了符合国情发展和适应社会需求的结构优化且卓越高质的特色化博士生教育规模体系与发展模式。正如斯特亚特·布鲁姆(Stuart Bloom)指出的那样,北美博士生教育模式具有吸引力的地方在于,它在以更大规模对研究者进行训练的同时,能够确保质量和效率[2]。

当前,我国正处于博士生教育规模大发展阶段,高质量发展成为博士生教育优先考虑的主题。需要强调,在高等教育语境中,高质量发展是以规模高速增长为基础的[3]。博士生教育的高质量发展绝不意味着规模和质量的线性区隔和二元对立,限制博士生教育规模增长和数量扩张,而是根据外部的国家与社会需求、产业经济需求和内部的教育规律与人才培养实践进行科学规划、适度发展和动态调整,系统实现博士生教育规模和质量的协调发展。进言之,博士生教育的高质量发展以规模增长为基本前提,建立在博士生教育规模“高质量”增长的基准之上。推进博士生教育的高质量发展,构建高质量的博士生教育体系,必须首先在宏观层面统筹推进和加速促成博士生教育的规模与质量协调发展,进而保障培养一大批能够促进知识与科学技术创新、主动服务国家战略和满足社会实践与市场发展需求的高质量拔尖创新人才。因此,归纳美国博士生教育规模发展与质量控制的内在逻辑,进而提炼二者协调发展的有效经验,对我国博士生教育改革和发展有现实意义。

学界针对美国博士生教育规模与质量问题展开了多项研究,如罗杰·盖格(Roger Geiger)借助美国国家教育统计中心(National Center for Education Statistics,NCES)数据,整体分析了美国20世纪以来博士学位的发展规模及其挑战[4];斯科特·弗兰克(Scott Frank)总结了美国国家科学基金会(National Science Foundation,NSF)20世纪20—90年代经济学领域博士学位规模与其授予机构数的历时性变化,分析了市场结构对经济学博士项目的影响[5];费尔南德斯·弗兰克(Fernandez Frank)则以NSF 2000—2010年人文社科领域(教育、人文科学和社会科学)的博士学位授予数据为基础,分析了拉丁美裔博士生在美国博士生教育与学术系统中代表性不足的问题[6]。此外,还有研究对非裔美国人[7]和墨西哥裔美国人博士学位获取规模与结构[8]的公平性分析。与国外偏重于美国博士生教育规模演绎与种族平等问题的研究倾向大为不同,我国学者更多集中于分析美国博士生教育的扩张动因[9-10],利用模型测算美国博士生发展规模[11-13],通过管窥美国博士学位授予高校数量[14]及其专业博士学位发展[15]等来研究规模与质量议题。这些围绕美国博士生教育发展的研究,所借助的数据源主要是NCES、NSF基于美国全国层面发布的年度数据。需要指出,两大数据源所采集的对象大为不同,前者包含中学后教育数据系统(The Integrated Postsecondary Education Data System,IPEDS)学位和证书授予的“学业完成情况调查(The Completions Survey)”,数据采集面广,调研对象范围大,调查包括了博士学位授予机构、授予类型及授予学科等多维数据。而后者主要针对被认证的博士学位机构所授予的博士学位获得者的调查(Survey of Earned Doctorates,SED),其数据常用来分析研究型(学术型)博士数量,特别是研究科学与工程博士生教育的发展趋势[16]。相对于前者,后者的统计数据覆盖面不够,难以全面反映博士学位授予机构和所有类型博士学位的授予数据。由于博士学位授予机构直接影响到博士生教育的规模和质量,因此NCES的数据更适合分析美国博士生教育的规模与质量。

二、博士学位授予高校占学位授予高校总量的比例略超三分之一

博士生教育规模是国家、社会和经济发展对高层次人才需求的集中反映,决定着博士的存量。与其他社会组织一样,博士学位授予机构亦存在博士生教育办学效益的规模经济问题。博士生教育规模的调整变化必须遵循教育发展规律,适应国家经济社会发展需求,应该控制在合理有限范围内,这是最大限度地利用优质稀缺办学资源,降低博士生教育成本,实现博士生教育效益最大化的基础和关键。纵览近20年美国博士生教育规模的发展轨迹,整体呈渐进式波动增长趋势。尽管美国拥有世界规模最大的博士生教育体系,但其实际具备提供博士生教育项目资格且能够自主授予博士学位的高等教育机构数是相对有限的。如从美国2000—2019年博士学位授予数量和学位授予高校数量变化(见表1)可以看出:一方面,近20年美国博士学位授予高校数量和学位授予高校数量变化不大。博士学位授予高校数量最小值是2006和2007年的1533所,最大值是2019年的1696所,最小值和最大值离平均数1610所都只相距几十所。同时,学位授予高校数量最小值是2019年的4042所,最大值是2013年的4726所,最小值和最大值离平均值4380所只有300多所。另一方面,博士学位授予高校数量占学位授予高校数量的比例变化也不大。博士学位授予高校数量占学位授予高校数量的比例最低是2013年的34.41%,最高是2019年的42.00%,而近20年它们的平均比例是36.76%。由此可见,美国博士学位授予高校数占学位授予高校总数的比例略超三分之一。

此外,从表1可知,2000—2019年美国博士学位授予数量連年递增,由2000年的118736个到2019年的187568个,博士学位授予数增加了68832个,博士学位授予数量增幅达到63%。与此同时,博士学位授予高校数量却变动不大,2000年为1636所,2019年为1696所,20年间仅增加了60所。可见,美国近20年博士学位授予人数增幅较大主要是依靠扩大博士学位授予高校授予规模实现的。将每年增加的博士学位放置到所有博士学位授予高校中可得出,博士学位授予高校平均授予博士学位的规模由2000年的73个增加到2019年的111个,平均每校净增加38个。相较于此,近20年博士生教育机构数量的增长状况相对较小。可以说,美国为了保障博士生教育质量与效益,并没有一味增加博士生招收高校数量,而是以扩大每所博士学位授予高校博士生培养数量为主要举措。这表明,美国现代博士生教育发展进程中保持规模适度发展与质量持续保障的基本策略与原则是维持博士学位授予机构与高等教育机构间的相对平衡,即博士学位授予高校数量约占中学后学位机构数量的三分之一,以防止其无限扩张所带来的质量滑坡问题。

三、极少数研究型大学授予的博士学位数量约占总体博士学位数量的三分之一

作为最高层次的教育,博士生教育实际上是一种高度精英化的教育[17]。在美国博士生教育系统中,这种精英化特征尤为突出。传统意义上,美国博士生教育项目的开展一般只局限于部分特定机构,即研究型大学通常是美国博士生教育的主体构成[18]。进入新世纪,美国博士生教育规模化、博士学位授予机构多样化成为发展的新趋向,博士生教育逐渐向部分非营利性私立大学、营利性私立大学和地方公立大学迁移。但综合来看,博士生教育高度集聚又相对分散的两极分布效应显著,由极少数研究型大学主导博士生教育的格局并无根本改变。

由图1可知:从比例上看,美国前60所授予博士学位较多的高校所授予的博士学位数约占博士学位授予总数的三分之一。在1999—2008年和2009—2018年两个10年段,美国分别授予了505395和1721924个博士学位。同期,前60所高校在两区间内各颁发255976和634572个博士学位[18],占同期总授予量的50.65%和36.85%。可见,不同时期美国前60所高校在博士生教育过程中所发挥的作用权重不同。从其发展曲线看,20世纪90年代末,美国前60所高校的博士毕业生占整个博士生教育系统的半壁江山,比例超过50%。2001—2004年,该比值降至40%左右。2005年后继续走低,跌至35.6%—39.7%。整体而言,美国前60所高校近20年的博士学位授予比例在渐次缩小,而近15年则基本保持在略超总量三分之一的水平。从规模上看,美国前60所高校20年间所授予的博士学位数稳步增加,由每年的23709人增至65542人,增长率为26.6%。同时,其年度授予博士学位平均数由1999年的395猛增至2018年的1092,实现了2.7倍的扩张。对标卡内基教学促进基金会(The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching)的高校类型及其分类标准,美国前60所高校绝大多数属于研究活动非常活跃的博士生教育机构①,即等同于研究型大学。尽管卡内基的分类框架重点描述的是学术型博士规模的划分,与以上探讨的所有博士学位类型规模测算并不完全吻合,存在一定误差,但鉴于这60所大学博士学位授予数远远超过了年均授予20个博士学位的基准,因此可将其统一归结为研究活动非常活跃的研究型大学。这印证了前文所述美国博士生教育主要依靠扩大学位点的博士生教育规模来实现扩张这一重要结论,同时也表现出,并非所有大学都可以提供大规模、高质量的博士生教育,极少数研究型大学才是美国博士学位授予机构的核心构成、博士生教育规模持续扩张的关键支撑点与博士生教育训练的“引力中心”[19]。

此外,有必要指出的是,上述60所研究型大学的博士学位授予数量并不是均等化配置的,存在一定的校际差异性。人们普遍认为诸如哈佛大学和耶鲁大学这类始终稳居世界大学排名榜首的大学应是最大的博士学位授予机构,但事实却相反,从2001—2018年的数据可以看出,授予博士学位数最多的3所高校分别是佛罗里达大学(University of Florida)、诺瓦东南大学(Nova Southeastern University)和明尼苏达大学双城分校(University of Minnesota,Twin Cities),分别授予了33617、30275和28481个博士学位。与此同时,哈佛大学以25690的培养规模位居博士学位排行榜第7位,约翰·霍普金斯大学以及耶鲁大学等老牌研究型大学,其博士学位授予量都不在博士学位颁发数前10的位置。

美国博士生教育集聚于研究型大学这一现象是其历史缘由和现实优势综合作用的结果。一方面,博士生教育的发展与研究型大学的浮现、科学技术的进步以及大学发展成科研联合体的目标相伴随[20]。二战后,美国联邦政府经由“曼哈顿计划”(Manhattan Project)等大科学项目愈发意识到研究型大学在保障国家国防安全、促进国民经济和社会发展、推动先进科学技术发明、实现基础研究重大原始创新方面的不可替代性,开始将联邦科研经费向研究型大学倾斜。20世纪70年代至20世纪80年代以来,虽然这一趋势有所转变,美国联邦政府更多地关注应用技术研究,大幅缩减了对自然基础研究的资助力度。但美国一部分企业家认为,基础研究对国民生活福祉具有重大意义,绝不能轻视基础领域的科学研究事业,以卡内基基金会(Carnegie Corporation of New York)、福特基金会(Ford Foundation)为代表的一批私人基金加大了对研究型大学基础研究的资助,并于20世纪初形成了基于私有资本的研究型大学科研体系,从而有力保障了研究型大学的科学教育和科研活动。

另一方面,博士生群体作为科研后备军的主力与未来的高层次人才,只有在研究型大学所提供的专业导师指导、先进科研条件和良好学术文化环境下才能确保其培养质量。因为只有科研能力与财政实力雄厚的研究型大学,才能形成和维持由优质博士生教育、先进基础研究与巨额研究经费有机耦合的稳定循环网络。美国联邦政府对高校科研经费的投入在名义上虽然属于公平的自由竞争,即有意向的大学自主对应政府需求与自身实际,提交申请材料展开竞争。但科研实力一般的大学大都无法比拟研究型大学在学者教授、科研实力及博士生生源等方面所积累的多重优势,极少数研究型大学更易于获得大额联邦科研经费并成为联邦的重点合作对象。如1998年统计显示,美国前20所研究型大学的科研合作经费占美国联邦政府投标总额的79%[21]。2001年,美国前20、前50所研究型大学所获得的联邦科研合作经费分别占到当年高校科研经费总额的三分之一和60%[22]。在这样的基础上,研究型大学自然更具备引导效果不明确且耗资巨大的前沿领域探索、科技成果转化与博士生培养的资质环境。正是得益于研究型大学生态系统中博士生培养、基础研究创新与科研经费使用三个环节所形成的互动链与社会声誉,才愈加稳固了美国博士生教育高质量发展的第二个“三分之一”原则,即三分之一的博士学位数量集中在极少数研究型大学的发展样态。

四、学术型博士数量占所有类型博士数量的三分之一

美国博士生教育类型多元,博士学位名目繁多。最初,美国在学习德国的研究生教育制度和模式时,重点借鉴和移植的是通用性的学术型/研究型博士生培养模式,不分学科专业统一授予哲学博士学位(Ph.D.)。19世纪末,大刀阔斧的大学“专业化运动”拉开了反思德国学科式的博士生培养模式弊端的序幕,美国博士生教育开始从综合走向分化,在传统单一性的哲学博士学位的基础上,衍生出医学博士(M.D.)、法律博士(J.D.)、工程博士(D.Eng.)等专业型博士学位。20世纪初,以哈佛大学为代表的著名大学教育及法律等领域专业实践型博士学位的设立为标志,专业学位博士生教育获得制度性确认、合法性地位并广受社会认可。其结果是,专业学位博士生教育作为一种新型博士类型,以其直接面向社会需求和问题实践的天然优势而异军突起、后来居上,最终形成了集传统学术型和新兴专业型并轨共存的现代化博士生教育体系,极大地促进了美国博士生教育的可持续发展。

NCES 2011年统计口径对美国博士学位的规模测算从研究/学术型博士学位(doctors degreeresearch/scholarship)、专业实践型博士学位(doctors degree-professional practice)和其他类型博士学位(doctors degree-other)三种类型展开[23]。与以往较为不同的是,将原来大部分第一级专业学位(First Professional Degree,FPD)中卫生健康及法律领域的学位一并纳入专业实践型博士的内涵所指与分类框架中,这使得专业实践型博士的规模体系显著扩大,而学术型博士的规模变动相对较小。尽管NCES收录了类型多样且全面的博士生教育数据,一个基本共识在于,鉴于美国学术型与专业实践型博士生培养模式与就业场域的趋同,NCES并没有将两类博士学位加以明确区分。所以,在NCES统计结果中,学术型与专业实践型博士授予的学科群目存在一定的交叉重叠,只不过规模体量与授予结构各有倾向。

在规模体量方面,近10年美国学术型与专业实践型博士的扩充路径因其培养类型与市场需求不同而截然不同(见表2)。整体来看,学术型博士在经历一百多年的渐进式发展后,现在基本保持在正向增长的稳步发展趋势。比如,在2010—2020年间,NCES共授予681505个学术博士学位,该领域博士学位年授予量从2011年的59579个增加至2020年的73505个,增长幅度为1.39万个。不同于此,专业实践型博士作为一种强烈遵循社会服务逻辑的新型博士学位,采取的是一种周期短而速率快的扩张策略,即初期发展规模相对较小,20世纪后随着对实践应用问题解决能力的凸显而呈井喷式增长,并进入高速发展的快车道。这种发展态势持续到21世纪依旧明显,如最近10年NCES授予的专业实践博士学位就高达1086297个,比学术型学位总量多404792个。同样的,专业实践型博士学位的年度授予基数亦远远超过学术型博士学位。2006年,专业实践型博士的供给量即为8.5万,高于学术型博士2020年1万多授予量。2010年跃升至9.4万,此后基本维持以每年2000—4000的规模进行扩张。经由2014—2016年的缩减逆转期,2017年重新进入新一轮的波动增长阶段,2020年达到114376个的规模,同比2010年增加11425个。

尽管专业实践型博士学位的年度授予增量小于学术型博士学位,但从两种类型博士生教育的总体规模及其在整个博士生教育体系中的结构占比来看,专业实践型与学术型博士生教育在数量差依旧显著的同时,二者的占比却基本趋近于美国博士学位类型的“三分之一”结构,即学术型博士在所有类型博士中的占比稍高于三分之一,专业实践型博士在三分之二左右。只不过,二者的增长速率相反。如2011年学术领域与专业实践领域在整个博士生教育中的占比分别为36.37%和62.84%。到2020年,学术领域的占比实现了2.28%的正向增长,达到38.65%;而专业实践领域的占比则减少了2.7%,为60.14%。由此可以看出,专业实践型博士生教育在历经先前几十年的后发式弥补扩充后,已进入大规模的平稳增长阶段。而学术型博士生教育则在自20世纪90年代以来,美国学术市场饱和度愈加明显、市场适应能力偏弱而需求度大幅下跌的“灰色”历史中逐渐回温,并继续增长。

在科目结构方面,学术型与专业实践型博士的增长所依赖的学科群亦存在较大差异。一方面,两种类型博士学位的学科分布数量不同,专业实践型博士分布学科数约占学术博士分布学科数的三分之二。在CIP-2020学科专业设置指南下设的48个学科群中,2010—2020年间美国授予的学术型与专业实践型博士学位分别涵盖34个与23个学科群,占CIP-2020学科群总数的70.83%和47.92%,专业实践型学科群数占学术型博士生教育学科分布数量的67.65%。结合表2中的数据可以发现,学术型博士生教育规模虽远远低于专业型,其学科覆盖面却更为广泛,两种类型博士学位扩张所重点发展的学科及其授予規模也存在明显差异。具体表现为学术型博士以教育、工程、生物与生物医学、物理科学和健康专业与相关科学为五大主要学科群,过去10年总计输出40.5万博士毕业生,各领域培养规模超过5.5万,占到学术型博士毕业生总量的59.45%。与此大为不同,专业实践型博士生教育以健康专业与相关临床科学和法律职业与研究为两大主体构成,10年间已向社会输送1053228个专业实践型博士毕业生,占专业领域总数的96.96%。可以说,健康与法律领域是美国专业实践博士生教育的绝对构成。如健康领域10年间的博士学位年平均授予量高达65664个,每年博士学位授予数与某一学术型学科群10年的供给总量相当(如学术型领域物理科学方向10年共授予58320个博士学位)。可见,囿于不同的发展历史、培养特色与社会需求,美国学术型与专业实践型博士生教育走的是完全不同的扩张路径:专业实践型博士生教育更加聚焦于极少数学科的大规模生产,而学术型博士生教育更偏向于科目多样的学科均衡化与小规模演绎。正是在功能价值与扩张策略殊同的两种类型博士生教育的共同驱动下,才塑造了美国学术型与专业实践型博士生教育的三分之一原则。

实际上,美国学术型与专业实践型博士生教育规模所构成的三分之一现象反映出的是社会市场与产业结构对多类型高端人才的动态需求。高校作为资源依赖型的社会组织,必须依循国家战略计划与社会发展方向,动态调整博士学位类型与培养规模,以持续、有效且高质量地供给“适销对路”的顶尖人才。比如,世纪之交以来,随着美国社会产业实践对知识应用与技术发明的依赖愈发加深,外加传统的学术劳动力市场渐趋饱和,博士就职学术领域的比例急速下降。针对此,通过创新设置与社会需求和实践紧密关联的专业博士学位来弥合博士人才供求结构,成为高等院校的重要改革趋向。以教育领域为例,2005年在授予教育领域博士学位的250所机构中,超过180所机构授予的是Ed.D.学位[24]。与此类似,健康领域作为关乎国民生命健康与未来生物安全的重点领域,在美国国家战略支持与资金投入下一直保持着较为强势的增长样态。这种国家、市场与高校的多元互动模式作用于博士生教育系统直接驱动着美国学术型博士数量的稳步增长和专业实践型博士规模的稳定扩张,促使博士生教育功能不断分化、博士生教育价值多元化与分类化发展以及博士生教育类型设计与结构系统更趋协调,从而保障了学术型博士在总体博士学位规模中三分之一左右的占比规律,促成了美国学术型与专业实践型博士相互支撑的“三分之一”结构。

五、非STEM领域的博士学位授予比例相对稳定在三分之一

美国高等教育系统素来强调实用主义价值取向和工具技术理性,注重对接服务国家战略发展、科技产业革命、经济业态转型与市场结构优化等现实需求。对于博士生教育系统而言,这种“烙印”则印刻在由国家战略政策、社会经济业态与关键行业转型多方因素共同作用驱动的博士人才输送与博士生教育学科结构和规模布局的调整变动过程中。尤其是20世纪中期以来,伴随着以信息通信技术、原子能利用、新材料新能源与生物生命科学、数字智能科技等为核心驱动力的新兴科技革命的迅速崛起及以高层次创新人才为内核的国际竞争的加剧,美国为促进国家核心竞争力的持续提升,维持其在全球事务中的领先地位,愈发重视人才战略与国家发展战略、科技创新战略和经济改革目标的深度结合。如2006年《美国竞争力计划》(American Competitiveness Initiative,ACI)强调美国必须加大科研教育投入,以促进创新能力提高[25]。2013年《联邦STEM教育五年战略规划》(Federal STEM Education 5-Year Strategic Plan)明确加强科学(science)、技术(technology)、工程(engineering)和数学(mathematics)领域后备人才的预先储备[26]。特朗普执政时期着重向攸关国家安全的未来产业(量子科技、人工智能、先进通信和生物科技等领域)倾斜投资[27],并积极携手促进两党立法、制定科技创新战略及行政部门规划与措施的制定和执行[28]。对现代关键核心科技的需求直接作用于博士生教育系统,驱使高校向高精尖科技与工程领域、新技术设计研发和应用服务行业等方向展开战略性学科布局调整,促使着博士生教育发展重心集中于科学和工程领域,而人文学科的博士生培养增速相对缓慢。美国国土安全部(The U.S. Department of Homeland Security,DHS)对攸关美国在国际竞争中扮演大国角色与强国地位的STEM领域做出认定,即重点提升CIP-2020分类中的两位数代码系列(包括工程学、生物科学、数学和物理科学及其相关领域)和部分6位数代码(如社会科学、心理学、健康相关知识与技能、多/跨学科研究)等相关领域的竞争力。一般来说,上述“相关领域”涵盖使用工程、数学、计算机科学或自然科学(包括物理、生物和农业科学)新技术的研究、创新或开发领域[29]。对照DHS的STEM学科清单,美国近20年以来博士生教育体现出重点发展以科学和工程为核心的STEM学科,注重向社会输送STEM人才的特点。

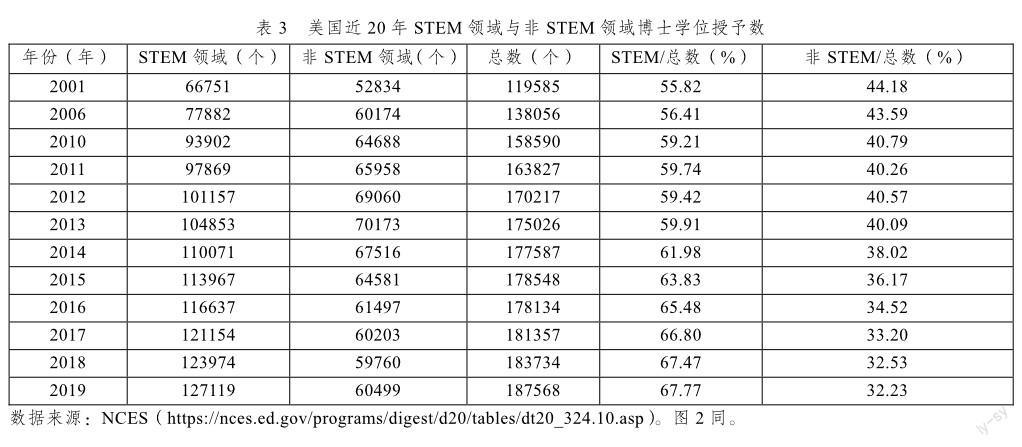

由表3可知:在近20年的发展历程中,美国STEM领域与非STEM领域授予的博士学位规模不同,且差距在逐渐拉大。21世纪初,美国STEM领域与非STEM领域各授予66751个和52834个博士学位,相差13917个;2019年,STEM领域增长到127119个,非STEM领域为60499个,差额高达66620个,其次,二者的扩张幅度、发展速率与演化路径大为不同,STEM领域发展迅速,而非STEM领域发展相当缓慢。从具体数据来看,STEM领域每年所授予的博士学位数由2001年的66751个跃升至2019年的127119个,增长接近2倍。与此同时,由教育、商业、人文学科等领域组成的非STEM领域博士生教育发展缓慢,2001年博士学位授予量为52384个,2019年规模为60499个,同比增加8115个,与STEM领域相距甚远。与此同时,近20年STEM领域博士生教育始终处于持续的连年直线式增长态势,而非STEM领域则以2013年为分水岭,呈现出先快速扩张后稳步缩减的特征,最终稳定在6万左右的规模。最后,STEM领域与非STEM领域的博士学位授予比例相对稳定在三分之一,即STEM领域博士学位数占博士学位总规模的三分之二左右,非STEM领域在三分之一上下浮动。从二者在所有博士学位中的占比可看出,STEM领域由2001年的55.82%增加到2019年的67.77%,非STEM领域则从44.18%缩减到32.23%,两领域的比例差与数量值的差距正渐趋增大。2017年后,STEM领域占比甚至开始高于非STEM领域的2倍,由此形成了STEM与非STEM领域博士生教育规模分配上的“三分之一”原则。

实际上,非STEM领域博士生教育规模的低速缓慢增长与STEM领域的快速高位扩展直接受美国联邦政府的政策指向和市场对高层次理工医人才的需求结构驱动。如美国总统拜登认为需要重新构想和改造STEM教育,增加对先进材料、健康医药、生物技术等美国本土科技产业的支持,以更新美国的创新生态系统,确保其科学技术可持续健康发展[27]。正是美国行政、立法部门及科学界的多重决策、规划与支持,促使以STEM教育与研究为核心的创新人才培养、先进技术升级与前沿科学创造被逐步确定为国家目标与民族利益,并不断加以强调。据不完全统计,2017—2022年,美国劳动力市场还需160余万STEM领域人才。未来,至少有五分之一行业的从业者需要掌握高级STEM专业能力[30]。加之全球化进程日益加速,国际发展形势和格局变化愈趋复杂多元,国家竞争实际上已演化为科学、工程、技术和人才的“硬实力”较量。对此,美国加紧对国内急需紧缺与国防经济安全领域的科技研发力度和战略布局,以构筑其在全球范围的绝对科技竞争和领导优势。在這种形势下,借助市场经济杠杆的调整运作逻辑,美国各博士授予机构与国家和社会经济发展需求同向而行,坚持动态调整其学科与专业设置情况,并不断向以生命健康科学、工程学、物理科学与技术、计算机与信息科学、数学与统计、农业与自然资源以及社会科学等学科为内核的STEM领域倾斜。不过,在以自然科学和社会科学为主要构成的STEM领域,产业发展对自然科学与技术的需求强烈高于社会科学领域,这种现象从图2 STEM领域不同学科群的规模分布与增长趋势上可见一斑。尤其是健康专业领域,2001年授予39019个博士学位,2019年增长到82895个,占当年博士学位授予总数的44.2%,为同年计算机科学与工程领域的6倍多。其持续走高的强势态势表明,作为关乎国民健康的重大民生项目和服务于新兴战略性产业的重要基石,健康领域在美国得到了前所未有的重视。也正是在健康项目的强力驱动下,STEM博士生教育规模持续扩大,最终型构了STEM领域占整体博士生教育略超三分之二、非STEM领域约占三分之一的学科结构布局,继而演化为美国博士生教育高质量发展的第四个“三分之一”原则,为博士生教育系统有针对性地为社会储备和输送重点领域的急需人才做出了巨大贡献。

六、结语

综合前述,美国近20年博士生教育规模数据的历时性分析表明,其博士生教育发展过程中坚持博士学位授予机构、授予规模、授予类型和授予学科的“三分之一”发展方略,有力地保障了其博士生教育规模、结构、质量和效益上的高质量与一体化发展。博士生教育“三分之一”方略的形成绝非偶然结果,而是深植于美国的国家发展、政策制度、社会需求和人才结构等,是多重综合因素使然。现阶段,我国博士生教育正处在规模扩张和质量建设协同交互推进的关键时期,必须协调处理好规模和质量的矛盾与张力关系,这是实现博士生教育高质量发展和博士人才培养提质增效的核心所在。美国博士生教育的“三分之一”方略对于我国具有一定程度的启示和借鉴价值,应该立足与遵循我国国情发展实际、社会需求结构和人才培养规律,促进博士生教育规模与质量的协调优化发展。具体而言,一方面,应结合国家战略和人才需求超前规划和适度适时调整博士生教育规模及其院校布局,有效避免所有学位授予机构开展博士生教育的冲动,通过渐次推进博士学位授权机构从“双一流”建设高校向普通高校分層扩散[31],以在稳步扩大博士生教育规模的同时,重点发挥少数高水平博士学位授予机构集中资源开展大规模优质化博士生教育的主体与核心作用。另一方面,注重结合社会产业链和经济市场结构,科学调适博士人才类型和学科专业结构体系,以质量标准为前提促使不同类型博士学位分类发展,稳步促进学术学位博士生教育,加快发展专业学位博士生教育,并同时重点加大关系国家核心竞争力和未来战略制高点的科学、工程、技术等紧缺和关键领域的博士生培养,以实现博士输出与产业未来变革的供需平衡和深度耦合,最终促进研究生教育内涵式发展。

参考文献

[1] 沃克, 戈尔德, 琼斯, 等. 学者养成: 重思21世纪博士生教育[M]. 黄欢, 译. 北京: 北京理工大学出版社, 2018: 17.

[2] 阿特巴赫, 冈普奥特, 约翰斯通. 为美国高等教育辩护[M].别敦荣, 陈艺波, 译. 青岛: 中国海洋大学出版社, 2007: 213.

[3] 郑文龙, 欧阳光华. 高等教育高质量发展: 内涵、挑战与路径[J]. 现代教育管理, 2022(6): 46-53.

[4] GEIGER R. Doctoral education: the short-term crisis vs long-term challenge[J]. The review of higher education, 1997, 20(3): 239-251.

[5] FRANK S, JEFFERY A. Market structure in the production of economics PhD[J]. Southern economic journal, 1997, 64(1): 307-320.

[6] FRANK F. Doctoral education of latinas and latinos in the United States: examinations of (sub)baccalaureate origins, the role of hispanic serving institutions, and the relationship between sources of financial support and post-graduation plans[D]. Pennsylvania: The Pennsylvania State University, 2017.

[7] SOLORZANO D. The baccalaureate origins of Chicana and Chicano doctorates in the social sciences[J]. Hispanic journal of behavioral sciences, 1995, 17(1): 3-32.

[8] Academic fields when no African Americans earned doctorates in 2020[J]. Journal of blacks in higher education, 2021(12).

[9] 赵世奎, 沈文钦. 中美博士生教育规模扩张的比较分析——基于20世纪60年代以来博士生教育发展的数据分析[J].教育研究, 2014, 35(1): 138-149.

[10] 石鸥, 陈旻君. 我国博士生教育规模必须扩大——美国的经验及其启示[J]. 高等教育研究, 2009, 30(1): 49-56.

[11] 牛梦虎. 重识美国博士学位授予规模——基于三种发展轨迹的分析[J]. 中国高教研究, 2015(8): 76-81.

[12] 王传毅, 杨佳乐, 李伊明. 美国在学博士规模究竟有多大:测算模型及其应用[J]. 研究生教育研究, 2019(1): 87-91.

[13] 李霞. 中美博士规模之比较[J]. 中国高教研究, 2011(3): 38-41.

[14] 张炜. 中美两国博士学位授予高校的比较与启示[J]. 中国高教研究, 2019(5): 25-30.

[15] 吴敏, 姚云. 美国专业博士学位的学科与规模特点研究[J].学位与研究生教育, 2018(8): 73-77.

[16] 张炜. 美国国家科学基金会关于博士学位的定义与数据——解读、比较及预测[J]. 高等工程教育研究, 2022(2): 179-185.

[17] 王东芳, 赵琦琪. 美国专业学位博士生教育: 历史回顾、基本属性与主要争议[J]. 学位与研究生教育, 2021(7): 76-85.

[18] NCES. Digest of educational statistics. doctor?s degrees conferred by the 60 institutions conferring the most doctor?s degrees, by rank order: 1998-99 through 2007-08[EB/OL].[2021-12-10]. https://nces.ed.gov/programs/digest/d09/tables/ dt09_325.asp.

[19] 梁彤, 李駒. 美国研究型大学及其基础研究[J]. 清华大学教育研究, 2005(2): 69-74,94.

[20] 黄海刚. 以学术为业——美国博士生教育本质之争[J]. 清华大学教育研究, 2009, 30(6): 84-89,103.

[21] 马万华. 美国研究型大学成功的内在要素及办学条件与联邦政府的作用[J]. 清华大学教育研究, 2004(1): 58-64.

[22] 学白羽, 李美珍, 王孙禺. 中美政府部门对高校科研经费的投入及管理方式比较[J]. 清华大学教育研究, 2004(6): 54-59.

[23] NCES. Projections of education statistics to 2022 (fortyfirst edition)[EB/OL]. [2021-12-10]. http://nces.ed.gov/pubs2014/ 2014051.pdf:163.

[24] 李云鹏. 美国教育博士培养的近百年经验[J]. 中国高教研究, 2013(5): 37-42.

[25] American competitiveness initiative: leading the world in innovation[EB/OL]. [2022-06-20]. http://www.whitehouse. gov/stateofiheunion/2006/aci/aci06-booklet, pdf.

[26] The White House. Federal science, technology, engineering and mathematics (STEM) education: 5-year strategic plan[EB/OL]. [2022-05-19]. http://www.whitehouse.gov/ sites/default/files/microsites/ostp/stem_stratplan_2013.pdf.

[27] 樊春良. 变动时期美国科技政策发展的逻辑和走向——从特朗普到拜登[J]. 中国科技论坛, 2021(5): 1-13.

[28] OSTP. Advancing America?s global leadership in science and technology: trump administration highlights: 2017—2020[EB/OL]. [2021-02-23]. https://trumpwhitehouse.archives. gov/wp-content/uploads/2020/10/Trump-Administration-STHighlights-2017-2020.pdf.

[29] NCES. The classification of instructional programs (CIP). DHS STEM designated degree program list[EB/OL].[2022-02-23]. https://nces.ed.gov/ipeds/cipcode/resources.asp x?y=56.

[30] American Institute for Research. STEM 2026——a vision for innovation in STEM education[EB/OL]. [2021-12-10]. http://www.air.org/system/files/downloads/report/STEM-2026-Visi on-for-Innovation-September-2016.pdf.

[31] 王传毅, 杨佳乐. 中国博士生教育规模扩张: 必要性、可行性及其路径选择[J]. 中国高教研究, 2019(1): 79-85.

(责任编辑 黄欢)

①卡内基教学促进基金会依据不同高校授予博士学位的规模差异与层次区别,将美国学术型博士生教育组织划分为研究活动非常活跃的研究型大学(research university,very high)、研究活动活跃的研究型大学(research university,high)、研究活动不活跃但至少授予20个以上研究型/学术型博士学位的博士/研究型大学(doctoral/research university)以及每年至少授予50个硕士学位和少于20个博士学位的硕士学位授予院校(masters university)。