贵州瑶族“绕家”民歌音乐变迁及意义阐释

○ 赵 凌

民歌的变迁是各民族民歌在适应社会发展过程中都面临的现象,民歌既要面对自身发展过程中改进传统的愿望,又要面对外来文化的扩张。因此,民歌的变迁成为民歌发展的必然趋势。然而,民歌的变迁需要对传统民歌进行改编与创作,在对传统民歌改编或创作的过程中就会出现对传统民歌的维护与背离的矛盾。体现在民歌的音乐方面,则表现为是否需要保持以及如何保持民歌旋律音调的民族特色或地方风格。音乐学界关于“原生态”“原形态”“原生”民歌的讨论可以说是民歌变迁研究的重要体现。解读民歌的变迁问题一直是音乐学研究的热点问题,同时又反映出音乐学界对传统民歌持有的珍重态度,以及对民歌变迁过程中偏离传统民歌“本真性”的担忧。从民歌音乐文献的研读中,可以推测理想状态中的民歌变迁应该是既对传统民歌的旋律音调进行完整保存,又能够在保留传统民歌旋律音调特色和风格的基础上进行创新。本文基于对贵州瑶族“绕家”民歌长时段的跟踪调查,运用音乐人类学双视角的研究方法,分析“绕家人”如何对民歌旋律音调进行继承并创新。①为行文方便,下文中出现的“绕家”“绕家人”等不再标注双引号。笔者在对绕家民歌音乐变迁的研究过程中,结合结构主义相关概念和术语,分析绕家民歌经由“局内人”口述、“局外人”整理建构“可读性文本”,“局外人”对绕家民歌进行解构并建构“可写性文本”,以及“局内人”通过模仿与创编建构新民歌的音乐变迁过程。在“主位—客位”“局内人—局外人”双视角研究方法的运用中,研究者在研究过程中应该避免将“主位—客位”“局内人—局外人”置于二元关系的两端,而是需要在研究过程中进行“主位—客位”“局内人—局外人”的平等对话,双向交流。②参见杨民康:《论民族音乐学双视角文化立场的历史演变和发展趋向(下)》,《音乐艺术》,2004年,第2期,第54页。“局内人”指某种文化的内部持有者;“局外人”指某种文化的观察者或研究者;“主位”指某种文化内部持有者的认知;“客位”指用外来的观念来认知、剖析异己的文化。因此,本文在绕家民歌音乐变迁研究中,结合田野调查资料,在“主位—客位”之间进行对话与交流,将主位的“地方性知识”与客位理解之间的“视界”呈现出来,透过对研究对象的表层观察接近对研究对象的深层理解,并对绕家民歌音乐变迁的相关意义进行阐释。

一、绕家传统民歌文本的建构

雅克·德里达(Jacques Derrida)区分了狭义的文本和广义的文本,认为狭义的文本是一种用文字写成的有一定主题和长度的符号形式;广义的文本可以是文字的或非文字的并具有意义的微型符号形式。罗兰·巴特(Roland Barthes)区分了“可读的文本”(readerly text)和“可写的文本”(writerly text),认为“可读的文本”是一种静态文本,其能指与所指的关系是预设的、先验的、明确的,读者不是意义的生产者而是消费者,其意义可以解读和把握;“可写的文本”是一种动态文本,可供读者参与重新书写,其意义和内容可以在无限的差异中被扩散。③王瑾:《互文性》,桂林:广西师范大学出版社,2005年,第57-59、98-99页。传统民歌的知识作为一种口述资料进入研究者的视野有着长久的历史。“但是现在正是文献作为终极权威存在,并且作为向未来传递的保证存在。因此,恰恰是那些公共的、长期的口头传说,尽管曾经是最受尊敬的,但已被证明是最脆弱的。”④〔英〕保尔·汤普逊:《过去的声音:口述史》,覃方明等译,沈阳:辽宁教育出版社,2000年,第31页。可以说,将传统民歌的口述资料转变成文字资料是一种趋势。口述资料和文字资料都是传递信息的符号系统,即不同类型的文本,将语言文本转变为文字文本可视为一种文本的建构行为。杨民康指出:“传承与传统文化概念系统及其内化过程密切相关,是文化建构行为的思想源泉、思维起点和行动基础。建构与创作、表演及主体外化的行为过程紧密联系,是主体思维活动的外向拓展、行动方式及具体呈现。”⑤杨民康:《“非遗”传承、文化建构与身份认同—关于中国传统音乐话语体系内在机制及功用的几点思考》,《中国音乐》,2021年,第6期,第17页。传统文化概念系统的内化与文化建构行为涉及文本的产生、解构、建构的过程。因此,结合结构主义相关术语有助于对绕家民歌的音乐变迁过程进行研究。绕家传统民歌从“局内人”口耳相传到“局外人”挖掘整理,其发展经历了一个从口传的“原型”本文向“可读性文本”转化的过程。

贵州瑶族绕家人聚居在黔南州都匀市洛邦镇的绕河村以及黔东南州麻江县河坝村。绕家民歌的原生分类种类较多,按歌词内容的主题大致有起房造屋歌、喜欢生(娃娃)歌、接亲嫁女歌、酒歌、大船歌、小船歌、野葱歌、腰箩鬼歌等,每一个种类的民歌均有对应的原生称谓。绕家民歌的演唱存在约定俗成的规定性,以下是笔者向绕家歌师请教相关问题时获得的信息,兹摘录以作说明。

许兴柱:我们绕家的调就是最后那个尾音,按照尾音来分调。“呃嘣”[e44poŋ53]有[nɛ55vi44][nɛ55pa22][nɛ55tɕaŋ22][nɛ55soŋ24]这些调。[nɛ55vi44][nɛ55pa22]调什么时候都可以唱,其他(调)不是什么时候都可以唱。过冬(过冬年)的时候可以唱[nɛ55tɕa ŋ22][nɛ55soŋ24]。[ɛ33pen35pen35][qa35i35tɕi31][ŋɛ31au31tən33](可意译为孝歌、开路歌)老人过世的时候才能唱,其他时候不能唱。⑥根据2013年6月15日的采风录音整理。括号中的内容为笔者所加,以下同。

许玉明:唱这个调要根据(歌唱情景进行选择)如果在河边遇到你,我要想起什么调,我在半路遇到你,我要想起什么调来对唱,山上有山上的调,不同地方有不同的调。呃嘣[e44poŋ53]有呃嘣的调,情歌有情歌的调。情歌的调有[qa33pu22][pu22saŋ24][pu22pei33],开头离不开[qa33pu22][pu22saŋ24][pu22pei33](歌词中含有这样的唱词)。比如起房子用[nɛ55vi44][nɛ55pa22]调,不能换调,如果唱错了调,人家就不喜欢听,你就是不懂这个礼。⑦根据2013年11月14日的采风录音整理。

许安军:酒席上不能有年轻人的那个[pu22saŋ24],不行的,那样就错了。酒席上,开头必须具备[nɛ55vi44][nɛ55pa22]调,才能变,结婚嫁女不能用坡上年轻人对年轻人的调。坡上⑧坡上为绕家人日常用语,意为野外或山坡上。是[qa33pu22][pu22saŋ24][pu22pei33]这些起头的规定。酒席上唱[qa33pu22],人家会笑话你。你最会唱,我们也说你不会唱。⑨根据2014年11月27日的采风录音整理。

根据绕家民歌演唱场合的规定,笔者认为绕家民歌可分为婚礼、诞生礼等场合演唱的歌、葬礼场合演唱的歌、情歌[qa44tei44ɣaŋ44]和腰箩鬼歌[qa44ɬjen44]。⑩[ ]内标注绕家话的国际音标,因汉字语音与绕家话语音很难对应,对于学界中已有的称谓,则在国际音标前面加上对应的汉字,其余不加对应的汉字语音。婚礼、诞生礼等场合演唱的歌有“呃嘣”[e44poŋ53]、酒歌[qa44tɕo24]⑪酒歌[qa44tɕo24]分两种:一种[na55qa33pja22]结构较为短小,歌词以几句居多;另一种[nə13qa33lɛ33]以四句为一段,结构较为长大,歌词由数段构成。。葬礼场合演唱的歌有[ɛ33pen35pen35](可意译为孝歌)、[qa35i35tɕi31]、[ŋɛ31au31tən33](可意译为开路歌)。情歌有[thɛ31hɛ31]和[ɕi31tɕa24]两种,情歌主要在野外唱,不能在长辈面前演唱。腰箩鬼歌[qa44ɬjen44]是第一次薅秧后,在六七月的时间段,村寨歌师将头用帕子包起来在河滩上唱的歌。绕家民歌有演唱场合的严格规定,不同种类的绕家民歌遵守演唱场合的规定性可视为绕家民歌文化的传统语境,如婚礼、诞生礼的歌指向日常生活中的节庆吉日及普通生活场景演唱的歌;葬礼中的歌指向特殊的仪式活动且不能在其他时间演唱的歌;情歌指向青年男女的私密对话且不能在长辈面前演唱的歌;腰箩鬼歌指向特定时令的风俗歌。(见图1)

图1 绕家民歌的分类

薛艺兵指出,“在作为传播物的音乐符号(音乐的声音迹象)中,包含了互为关联但又相对独立的两套体系:一套是音乐声音形式的独立结构或形态体系;一套是人们赋予这些声音形式中的观念或意义体系。这两套体系,前者相当于语言符号的‘能指’;后者相当于语言符号的‘所指’。”⑫薛艺兵:《音乐传播的符号学原理》,《黄钟》,2003年,第2期,第9页。绕家不同类型的民歌旋律是独立结构或形态体系,对应于“能指”;绕家人赋予民歌演唱场合的规定性体现着绕家人的观念或意义体系,对应于“所指”。笔者通过对绕家民歌传统文本的整理,将绕家民歌的相关知识建构为“可读性文本”(如图1)。建构“可读性文本”的过程也可以看作绕家传统民歌语境化的过程,即在绕家人的传统观念中,民歌的能指与所指是一一对应的,其意义由“局内人”提供并解释。这种“可读性文本”的意义是可以解读和把握的,即不同种类的绕家民歌的能指(旋律)与所指(观念)是给定的,其关系是约定俗成的。

二、绕家民歌的音乐变迁

杨民康指出音乐文化的变迁从所含的不同要素可分为文化形态的变迁和生态环境的变迁。其中文化形态的变迁涉及某种文化的本体要素或形态特征;生态环境的变迁除了包含文化形态变迁的特征以外,还包括某种文化的整体生态状况的变化。⑬杨民康:《“原形态”与“原生态”民间音乐辨析—兼谈为音乐文化遗产的变异过程跟踪立档》,《音乐研究》,2006年,第1期,第14-15页。因此,可以从音乐文化形态变迁的角度对绕家民歌的旋律音调结构、演唱形式、演唱时空等方面的变迁进行论述。2008年“多彩贵州”歌唱大赛发动期间,贵州省黔南州州委宣传部计划打造两个节目参加比赛,安排黔南州都匀市承办一个民歌的打造任务。都匀市文化馆工作人员联合当地高校教师对绕家民歌进行调查和改编。⑭杨殿斛:《“他者”声音:“原生态”歌唱对都市缺失的文化救赎—音乐民族志写作探索之一“绕家‘呃崩’”舞台化叙事》,《音乐探索》,2014年,第4期,第52页。根据绕家歌师及都匀市文化馆工作人员的回忆,在对绕家民歌的创编过程中,绕家歌师和相关专业人员就如何创编、如何提炼、如何体现绕家民歌特色等问题进行了多轮协商。最后创编的作品既组合了多种绕家民歌的旋律音调,又在绕家民歌的演唱形式方面做了相应的改变。

(一)绕家民歌旋律音调的变迁

2008年创编的两首作品《绕家呃嘣·迎客歌》和《绕家呃嘣·成长歌》目前已成为绕家民歌对外演出和比赛的经典曲目。其中上演率最高的曲目是《绕家呃嘣·迎客歌》,其创编手法得到绕家歌师的认可与模仿。(见谱例1)

这首《绕家呃嘣·迎客歌》改变了传统民歌单旋律的形态特点,采用齐唱与合唱相间的演唱形式,在演唱两声部旋律片段时,第一声部为女声演唱,第二声部为男声演唱,使乐曲既有和声色彩又保留传统民歌一领众合的演唱形式。《绕家呃嘣·迎客歌》结构图式(见图2)。

图2 《绕家呃嘣·迎客歌》结构图式

谱例1 《绕家呃嘣·迎客歌》;韦祖雄整理

这首改编的《绕家呃嘣·迎客歌》将绕家民歌喜事场合演唱的呃嘣[e44poŋ53]、酒歌[qa44tɕo24]和白事场合演唱的[ɛ33pen35pen35]的旋律并置在一起,将传统民歌旋律音调的分节歌结构转变为具有不同旋律风格特点的三段式结构。改编者在旋律的一些片段中加入第二声部,由男声、女声分别演唱不同声部来增加音色对比并形成一定的和声效果。改编的《绕家呃嘣·迎客歌》既打破了传统民歌的原生演唱语境,又改变了传统民歌的旋律结构特点。改编的《绕家呃嘣·迎客歌》是由政府人员、作曲家、绕家歌师三方协作完成,是“局内—局外”协商的结果,也是对绕家民歌进行解构并建构的过程,即绕家民歌的所指被“悬置”,能指(旋律)不再与所指(观念)一一对应。雅克·德里达(Jacques Derrida)认为“解构不但不是对传统的摧毁,反而是对传统的追溯。解构不但不是否定,而且还是肯定,是通过转变来肯定”⑮张汝伦:《现代西方哲学十五讲》,北京:北京大学出版社,2003年,第478页。。可以说,改编者在绕家民歌“可读性文本”的基础上进行解构并建构一种“可写性文本”。从“可读性文本”转换到“可写性文本”的过程中,“可读性文本”的旋律形态得到了保留,也就是说绕家民歌的“可写性文本”肯定了“可读性文本”在旋律音调方面的丰富性与多样性。2008年,绕家“一江鱼”歌唱组合以歌曲《绕家呃嘣·迎客歌》参加“多彩贵州”民歌民间唱法组比赛中获得最高奖项“金黔奖”。无疑,这次绕家民歌的改编是成功的。

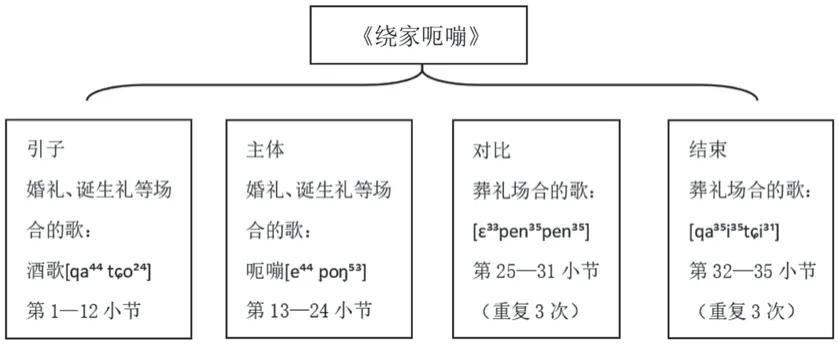

2008年以来,多彩贵州歌唱比赛及一系列演出活动让绕家人知道怎样的歌唱才是符合外界大众的听觉需要。正如绕家歌师许安升所说:“你们喜欢听我们将很多歌唱在一起。”绕家人也学会了将不同种类的民歌旋律音调进行组合的创编手法。如2014年8月,绕家人自己创编《绕家呃嘣》代表黔南州司法局参加贵州省22个县市的普法大赛并获得第三名(见图3)。⑯因篇幅受限,不列乐谱,只标示乐曲结构图。

图3 《绕家呃嘣》结构图示

这首《绕家呃嘣》是在没有局外人参与的情况下,局内人集体完成的作品,绕家歌师用酒歌[qa44tɕo24]的旋律起头,后面接呃嘣[e44poŋ53]的旋律作为歌曲的主体部分,用葬礼场合的歌[ɛ33pen35pen35]中较为明快的旋律与主体部分悠长的呃嘣[e44poŋ53]形成对比,最后用[qa35i35tɕi31]中节奏感突出的旋律音调作为歌曲结尾。作品中结合了四种绕家民歌的旋律音调,音乐整体上显现出不同于传统民歌分节歌形式的一种对比性结构思维。绕家歌师运用局外人改编传统民歌的手法,将绕家传统民歌进行解构并建构为“可写性文本”,体现了“可写性文本”的动态性以及可以被重写、被再创作的特点。2008年以来,绕家呃嘣以多种类型民歌的旋律音调组合的方式向外界展示,局外人对绕家呃嘣的印象也建立在这种拼贴组合后的旋律音调基础之上。

(二)绕家民歌演唱形式和演唱时空的变迁

以2008年绕家民歌外出参赛获得一系列奖项为起点,绕家民歌产生变化的不仅仅是民歌的旋律音调结构,还包括民歌的演唱形式和演唱时空等。据许玉明介绍:“唱呃嘣的时候,(开头第一句)原来是大家领(起头),现在是一个人领(起头)。原来是大家先唱,歌师后面唱。现在是歌师先唱,大家后面唱。[tɕy22ʑɔ22lɛ33pui24]这一句原来由大家来起(起头),现在是由歌师来起(起头),反过来了,(唱的)内容是一样的,唱法也是一样的。过去是我们邀请歌师唱,现在是歌师邀请大家唱,改变了。”⑰根据2014年8月17日的调查资料整理。传统的绕家呃嘣由酒席上的众人先唱,邀约歌师确定歌唱内容并带领大家演唱;如今的绕家呃嘣由歌师先唱,邀约其他人加入演唱的队伍。绕家人对这种演唱形式的变化有着积极的评价。许明礼说:“我觉得震撼力在合(合唱)的时候。我感觉以前的唱法(演唱形式)没有(不能)吸引人,现在的(唱法)吸引人,以前的(唱法)没有力(力度、气势),现在的有力。我们以前在歌师面前都不敢高声唱歌的。(现在)由歌师领[tɕy22ʑɔ22lɛ33]到[pui24]大家来合,力度不一样了。以前的力度不够,从艺术角度来说,热情度不够。”⑱根据2014年8月17日的调查资料整理。

从目前绕家人掌握传统民歌演唱的能力来看,这种演唱形式的变化契合当下实际。首先,熟悉所有类型民歌的绕家歌师人数较少,仅有数位平均年龄60岁以上歌师能够演唱长篇民歌。其次,年轻一代的绕家人很少接触传统民歌,年轻的绕家人没有能力即兴编唱来邀请歌师演唱。再次,随着日常生活中绕家民歌演唱机会的减少,绕家人失去了学习演唱民歌的机会,歌师的威望相对减弱。总体来看,绕家民歌在旋律音调结构、演唱形式、演唱时空方面发生了改变,形成了与原生型民歌有别的次生型民歌(见表1)。⑲杨民康:《中国民歌与乡土社会》,长春:吉林教育出版社,1992年,第22-26页。杨民康在民歌的文化演生层次中以汉族民歌为例,提出民歌的原生型层次(形式的单纯性、内容的现实性、演唱的即兴性、表达的直畅性);次生型层次(音乐与歌词形式的规范性、严整性);再生型层次(艺术性)三类。

表1 绕家原生型民歌与次生型民歌比较

综合来看,绕家民歌的音乐变迁主要体现在民歌的旋律音调结构、演唱时空、演唱形式等方面,而在旋律音调的旋法、节奏、音色等方面仍然保持着传统民歌的风格特点。

三、绕家民歌音乐变迁的意义阐释

杨曦帆指出,“音乐的形式如果失去了必要的语境,那么可能失去了意义阐释的空间;没有意义的阐释,一种文化实际上就很难在历史中传承,最终,也会失去其形式本身。”⑳杨曦帆:《建构与认同理论的音乐人类学反思—以嘉绒藏族为例的少数民族节庆仪式与传统音乐发展研究》,《中国音乐》,2020年,第1期,第24页。随着社会生活方式的改变,很多民间音乐失去了赖以生存的社会环境,从而导致一部分民间音乐难以为继,绕家民歌同样也面临着这样的困境。绕家传统民歌不仅有演唱场合的规定,同时又依存于传统的生活方式。比如结构长大的大船歌、小船歌、野葱歌,这些民歌的演唱时间均在数小时以上,在社会娱乐生活单一的传统社会,这些民歌既能起到娱乐作用,同时又传递着民族历史文化知识。又如绕家的情歌也只能在恋爱方式单一的传统社会才有其生存的土壤,现代社会娱乐途径的多样化、恋爱方式的多元化,情歌也失去了生存空间。2008年以来绕家呃嘣一系列比赛和演出的成功,让绕家人为这些即将失去传承机会的传统民歌找到了新的生命力。

(一)“摘引”式创编有助于传统民歌的完整保存

杨民康在布朗族民歌研究中提到布朗族原为徒歌形式的“老[索]”配上玎琴形成弹唱形式的“新[索]”,并指出“‘新[索]’已开始成为某种彰显地域与族群文化意识及符号象征意义的族性标识,一块闪亮鲜活的‘文化招牌’。这种现象在当时的布朗族乃至其他少数民族地区均带有一定的普遍性。”㉑杨民康:《云南布朗族风俗歌[索]的变异过程及其异文化解读》,《中国音乐学》,2011年,第1期,第72页。杨晓在研究南侗“嘎老”传承中写道校园化的嘎老传承和舞台化的嘎老传承中,嘎老的教学及表演主要选择旋律感强,能突出展现歌手嗓音的‘声音歌’作为主要内容。㉒杨晓:《南侗“嘎老”传承的当代变迁及其文化意义》,《贵州民族研究》,2003年,第4期,第34-35页。“与被重点保护的侗族大歌、琵琶歌相比,南侗歌谣体系中的其他歌种在南侗民间几近失传,整个歌谣体系极度萎缩,并在根本上影响到南侗歌俗仪式的完整性和功能性。”㉓杨晓:《社会结构变迁与侗族大歌保护的多重两难》,《中华文化论坛》,2011年,第3期,第59页。从上述研究可以看出民歌传承过程中凸显某一类旋律性强、适合舞台表演的民歌,而其他种类民歌则较少受到关注并逐渐流失的现象是普遍存在的。这一局面的形成不利于民歌的整体保护,也不利于展现民歌种类的多样性。相比较而言,绕家民歌在音乐变迁过程中将不同种类的民歌旋律音调进行拼贴组合,这种创编方式成为绕家民歌整体保存的重要动力。绕家民歌这种创编作品的传播方式类似于张应华提出的非本土“原生型”推介和本土“原生性”推介的交融,㉔张应华:《全球化背景下贵州苗族音乐传播研究》,2012年中国音乐学院博士学位论文,第140、260页。作者将苗族音乐的“原生态”推介归为“本土‘原生型’苗族音乐推介”“非本土‘原生型’苗族音乐推介”“本土‘原生性’苗族音乐推介”“非本土‘原生性’苗族音乐推介”等四类。即绕家人创作的《绕家呃嘣》虽然离开了原生环境,但其音乐旋律真实体现了“原生态”的音乐旋律特点,同时又体现了绕家歌师的主体性行为。进而言之,绕家歌师将不同民歌旋律音调进行组合的行为,从创作方式上来讲形似于“有机拼贴”中的“摘引”方式,即从已有民歌中摘取出一部分,保持原样地引用到新创作的民歌之中。㉕宋瑾:《西方音乐从现代到后现代》,上海:上海音乐出版社,2004年,第116页。有机拼贴具体所指是摘引、改编和意译。“摘引”指从已有的音乐作品中摘取出一个部分,保持原样或大致原样地引用到新的创作中。因此,从民歌旋律音调这一层面来说,绕家歌师对民歌旋律音调进行组合的行为有利于在没有改变各类绕家民歌的旋律形态特点和风格特色的前提下进行完整保存。

(二)绕家人主动学习传统民歌

随着不断外出参赛以及演出,绕家人开始意识到传统民歌的价值,很多传统民歌又进入了绕家人的视野。许玉明就带领一群绕河村的年轻人经常聚在他家里跟他学唱绕家民歌,甚至出现晚上学唱到凌晨两三点的情况。许玉明说:“是他们(绕河村年轻人)知道我会唱,他们有那种迫切的希望,本来我也不是讲要主持教歌(教唱),我们是在2008年唱歌比赛那一次得了奖以后呢,就把我的名字传出来了嘛,然后这几年他们遇到我,他们说你愿不愿教歌哦。我讲我留着能做什么嘛,我老了我巴不得你们来学啊,把我跟老师傅们学得的都丢(教)给你们,我留着干什么,我这个人爱开玩笑,所以有两三个经常在我老家那边骑摩托上来学(许玉明现住在黔南州都匀市),又骑摩托车回去。”㉖根据2018年8月11日的调查资料整理。绕河村平寨小学校长许明礼说:“从2008年开始,我们平寨小学的这个绕家歌(绕家民歌)的课程开设还是坚持得很好的,就是保证每个星期都能上一节课。一直到现在,我和许厚润(绕家歌师)还有许化明(绕家歌师)坚持在学校(平寨小学)教孩子们唱民歌。但是学校又没钱开他们的工资,只保证他们来了以后有一餐饭,我们就煮点饭吃吃饭,聊一聊教课的工作这条路是怎么走(的),我们通过这个聊一聊交流一下。”㉗根据2018年8月11日的调查资料整理。

上述绕家人开始学唱民歌、重视民歌的过程可看作“通过现代回归传统”的过程,即通过“可写性文本”的成功来反观“可读性文本”的意图和倾向。正是绕家民歌从2008年多彩贵州歌唱大赛获奖以来的一系列比赛及演出活动的成功,促进了绕家人对绕家民歌的自觉认同,增强了绕家人对传统民歌文化的自信心和自豪感,绕家人对绕家传统民歌产生了主动传承和保护的意识。可以说,绕家民歌音乐变迁中“摘引”式创编手法与绕家民歌的整体保存是双向互动的关系,绕家民歌“摘引”式创编手法取得的成就激发了绕家人学习民歌的积极性,而绕家民歌的完整保存又为绕家民歌“摘引”式创编提供了源源不断的旋律素材,二者之间循环往复,良性互动。

(三)传统民歌与创编的新民歌并行发展

“在利用带有‘指向未来’意味的音乐民族志研究思路和方法,去论证和阐明中国的汉族和少数民族民众何以能够在长期内并未依赖很多外力作用的情况下,借助于音乐文化表演的内部机制及特殊的文化语境,尽力挖掘、发挥自身的文化主体性、潜在意识和生产性、活动性能力,让自己的传统音乐文化源源不止,生生不息地传衍至今。”㉘杨民康:《“立足当下,指向未来”的艺术民族志—兼论音乐民族志与相关学科的互文性渗融关系》,《思想战线》,2020年,第5期,第47-48页。绕家民歌在局内人与局外人共同参与的建构过程中,探索出“摘引”的方式创编新民歌。绕家歌师根据作曲家、政府人员等局外人的欣赏、审美趣味,主动运用“摘引”的方式创编新民歌,这种新的民歌文本让绕家民歌得到了局外人的认可。从绕家新民歌的产生过程中可以看出,绕家歌师在局外人远离的时间段,尽力挖掘传统民歌的资源,激发自身的文化创作能力,给予传统民歌新的生命力。可以说,绕家民歌“摘引”式的创编手法给民歌提供了完整保存的机会。绕家歌师对传统民歌有着清醒的认识,他们知道传统民歌需要年轻人来传承;绕家歌师也知道民歌要适应当代社会的审美需要就必须对传统民歌进行创新性发展与创造性转化。因此,从绕家民歌音乐变迁中可以看出,绕家的传统民歌与创编的新民歌是并行不悖的。

结 语

杨荫浏在《国乐前途及其研究》中指出,“国乐的基础,更是在过去的事实,而绝不是现在或未来的无中生有!”㉙杨荫浏:《国乐前途及其研究》,《中国音乐学》,1989年,第4期,第7页。绕家民歌的创编作品在实践中获得荣誉与外界的关注之后,绕家人主动向绕家歌师学习传统民歌就是对“过去的事实”的尊重。绕家民歌经由局内人口述与局外人整理建构的文本是一种“可读性文本”,“可读性文本”属于民歌的传统文本,民歌的传统文本是民歌文化的底色,民歌的传统文本需要保护。在传统民歌生命力式微的趋势下,寻找新的发展出路是必然的选择。传统民歌在变迁过程中,局内人口述与局外人通过解构传统民歌文本,在所指“悬置”的情况下,将能指进行组合而建构“可写性文本”,“可写性文本”保留了民歌的旋律音调原型,“可写性文本”属于民歌的现代文本,现代的民歌文本需要对传统民歌文本进行创新性发展与创造性转化。在绕家民歌的音乐变迁中,绕家歌师清醒地认识到传统民歌要生存与发展,就必须对传统民歌进行加工与改编,对传统民歌的加工与改编不能背离传统民歌的音乐特色与民族风格。因此,绕家民歌在音乐变迁过程中保留了旋律音调的旋法、节奏、音色等方面的风格特点,其变迁主要体现在民歌的旋律音调结构、演唱时空、演唱形式等方面,绕家民歌的音乐变迁问题可为民歌的传承与保护提供借鉴。