程大昌《演繁露》中的乐器史料梳理及其价值研究

○ 薛 忠 曹国梁

目前对程大昌的研究主要集中在其政治、思想、文学等领域,尚未见到对程公音乐史料进行梳理及其价值研究,程公喜欢在著作中大量引用史料,故《演繁露》音乐史料的引用颇多,经分类统计,乐器史料三十余条,涉及琴、瑟、琵琶、钟磬、鼓、角、笳等各类传统乐器二十余件,其乐器史料具有形式多样、时代跨度大、史料密集且一个条目涉及多处史料等特征。为此本文对程公《演繁露》乐器史料的引用及其价值做一番梳理。文中所引《演繁露》原文均来自中华书局2018年本、许逸民校证的《演繁露校证》(上、下),所引原文只注明所在卷数,不再注明页码和出处。

一、弹拨类弦鸣乐器

(一)琴瑟与筑筝

琴瑟与筑筝均属我国弹拨乐器类横式乐器。琴是中国历史最为悠久的拨弦乐器,亦称古琴和七弦琴,最早文字记载见于《诗经》,汉代末期古琴构造已趋于成形,唐代古琴构造完全定型。《演繁露》中有多个条目专述古琴。其一:卷四《颂琴》:“《左氏·襄公二年》穆姜择美槚,自为颂琴。杜预曰:‘琴名也。犹言雅琴’……唐李勉所宝之琴有二,一名响泉,一名韵磬,其义亦取此乎?”这段史料前半句来自《左传·襄公二年》所载:“夏,齐姜薨。初,穆姜使择美槚(楸),以自为榇与颂琴,季文子取以葬。”①〔魏晋〕杜预注,〔唐〕孔颖达疏,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏本·春秋左传》,北京:中华书局,1980年,第227页。对“颂琴”杜预和孔颖达分别注疏,杜预注:“榇,棺也,颂琴,琴名,犹言雅琴,皆欲以送终;孔颖达疏:“琴瑟必以歌《诗》,《诗》有《雅》《颂》,故以‘颂’为琴名,犹如言‘雅琴’也。”②〔魏晋〕杜预注,〔唐〕孔颖达疏,〔清〕阮元校刻:《十三经注疏本·春秋左传》,北京:中华书局,1980年,第227页。北宋时期依然言“颂琴”,聂崇义的《新定三礼图》载有“颂琴七尺二寸”③〔北宋〕聂崇义集注:《新定三礼图》(卷五瑟编),康熙十二年通志堂二十卷刊本,第44页。其后历代多刻本及抄本,题名亦作《三礼图》《三礼图集注》。,近代杨伯峻引用以上说法,并在《春秋左传注·襄公》中说:“据宋聂崇义《三礼图》,颂琴长七尺二寸,广尺八寸,二十五弦。穆姜制此以殉葬。”④杨伯峻:《春秋左传注》(第三册),北京:中华书局,1981年,第116页。此处“琴”曰“颂琴”,春秋时期有人以此为陪葬品。后半句史料来自《新唐书·李勉传》:“(勉)善鼓琴,有所自制,天下宝之。乐家传响泉、韵磬,勉所爱者。”⑤〔宋〕欧阳修、宋祁撰:《新唐书》,北京:中华书局,1975年,第4,509页。《琴史》以此而述为:“勉有所自制,天下以为宝,乐家传响泉、韵磬皆勉所爱者。”⑥〔宋〕朱长文:《琴史》,上海:上海古籍出版社,1987年,第22页。后世对李勉雅琴之语颇多,如《尚书故实》《因话路》《历代名画记》《国史补》《乐书》《绀珠集》等都有相似之句,但相关史料均与《新唐书》相似。唐代《国史补》中载:“(李勉)雅好琴,常斫桐,又取漆筒为之,多至百张,有绝代者,一名响泉、一名韵磬,自宝于家中。”⑦〔唐〕李肇:《唐国史补》,北京:中华书局,1991年,第148-149页。陈旸《乐书》引《国史补》:“李汧公勉者,雅性好琴,尝斫桐为之,多至数百张,求者无不与之,其中二者一名响泉,一名韵磬。”⑧〔北宋〕陈旸:《乐书(卷一四一)·文澜阁四库全书》(第211册),台北:(台湾)商务印书馆,1986年,第651;652页。陈旸《乐书》(卷一四一)在“百衲琴”条记载:“唐汧公李勉,素好雅琴,尝取桐孙之精者,杂辍为之,为之‘百衲琴’。用蜗壳为晖。其间三面尤绝异,通谓之响泉、韵磬焉。”⑨〔北宋〕陈旸:《乐书(卷一四一)·文澜阁四库全书》(第211册),台北:(台湾)商务印书馆,1986年,第651;652页。古琴是我国纵贯千年不曾中断的重要乐器,有着深厚的传统,在文人士大夫中有着广泛的知音。北宋始,由于宋太宗的倡明,宋代帝王均十分好琴,古琴在当时的文人士大夫中亦极为盛行,并出现了众多琴派,《演繁露》中多处对古琴的记载也体现了程公对古琴的喜爱,程大昌在此记述李勉制作百衲琴,即响泉与韵磬,也印证了宋代士大夫对古琴及其艺术的推崇。

关于古琴的条目还有卷六《白屋》和卷九《峄山》。卷六《白屋》:“《盐铁论》文学讥汉俗奢僭,曰:‘虽白屋草庐,歌讴鼓琴,日给月殚,朝乐暮戚。’”此处史料的引用来自西汉桓宽《盐铁论·通有》:“虽白屋草庐,歌讴鼓琴,日给月单(同‘殚’),朝歌暮戚。”⑩〔西汉〕桓宽:《盐铁论》,上海:商务印书馆,1930年,第6页。所谓白屋,程大昌在《白屋》条释为“古者宫室有度,官不及数,则屋室皆露本材,不容僭施采画,是为白屋也矣”。讴歌鼓琴,是一种惬意、潇洒、自如的生活状态,每天有充足的供给,讴歌抚琴,鼓琴以自娱,此处“戚”,是为一种舞具,在舞蹈时依此为舞具。卷九《峄山》:“其石玲珑如此,宜孤桐清响,中琴瑟也。”峄山在今山东邹城南,曲阜南二十余里,又名邹山。孤桐指特生的桐树,为制琴的上等材料。《太平御览·地部七》中有“峄山犹多孤桐”⑪〔北宋〕李昉:《太平御览》(8),上海:上海古籍出版社,2008年,第489页。的记载。今存南宋赵孟(号松雪道人)制仲尼式古琴“钧天雅奏”即为峄阳孤桐斫制,为松雪道人逸然独弹的自用之琴,秘不示人,为今传世之名琴也。此“中”则适宜、合乎之意,即峄阳孤桐适宜于斫制琴瑟。《尚书·禹贡》载:“羽畎夏翟,峄阳孤桐。”孔安国传曰:“孤,特也。峄山之阳特生桐,中琴瑟。”⑫〔西汉〕孔安国:《尚书正义》(2),上海:中华书局据元刻本校刊,第115页。是为程公史料之来源。

关于琴的记述在卷一“服匿、刁斗、斯罗”条目中也简单提及,名曰嵇琴。原文:“于是酒器之有‘豐’也,乐之有‘阮咸’‘嵇琴’也。食品中之有毕罗、銮虚也,节本其自而立之名也。”此嵇琴乃古琴之一种,嵇康所制,或专指嵇康所抚之琴。《晋书·嵇康》载:“临锻灶而不迴,登广武而长叹,则嵇琴絶响,阮气徒存。”⑬〔唐〕房玄龄等撰:《晋书》(9),上海:中华书局据武英殿本校刊,第105页。又宋高承撰《事物纪原·乐舞声歌·嵇琴》亦云:“或曰嵇琴,嵇康所制,故名‘嵇琴’,虽出于传诵,而理或然也。”⑭〔宋〕高承:《事物纪原(文渊阁四库全书·子部·类书类·原文电子版(M/CD)》,武汉:武汉大学出版社,1997年,第49页。同时,宋时所存奚琴也称之为嵇琴,拉弦乐器,两弦,以竹片夹于其中拉擦出声,约唐朝时从北方游牧民族奚部族传入中原。宋代陈旸《乐书》(卷一二八)中载有:“奚琴本胡乐也,出于弦鼗而形亦类焉,奚部所好之乐也。盖其制,两弦间以竹片轧之,至今民间用焉。”⑮王耀华、方宝川主编,郑俊晖执行主编:《中国古代音乐文献集成》(第二辑第四册),北京:国家图书馆,2011年,第374页。它是在古代弹弦乐器弦鼗的基础上衍变发展而成的,其演奏方法与轧筝相似,完全是受到唐初汉族轧筝的影响所致,不同之处是奚琴只有两条琴弦,轧时竹片不在弦的上(外)面而处于两弦之间。《演繁露》所言嵇琴应为嵇氏所斫之琴也。

瑟是我国最古老的弹拨弦鸣乐器,目前所见实物为春秋晚期制品。史料最早见于《诗经》。《演繁露》中有三处瑟的记载,除卷九《峄山》所载之外,还有卷五《廁》:“汉文居霸,北临廁,使慎夫人鼓瑟。”《史记·张释之冯唐列传第四十二》载:“顷之,至中郎将。从行至霸陵,居北临廁。是时慎夫人从,上指示慎夫人新丰道,曰:‘此走邯郸道也。’使慎夫人鼓瑟,上自倚瑟而歌,意惨凄悲怀。”⑯〔西汉〕司马迁:《史记》,上海:商务印书馆,1935年,第206页。霸陵是为汉文帝陵墓。“廁”即“厕”,同“侧”,旁边之意。慎夫人是汉文帝刘恒的宠妾,今河北邯郸人,有美色,能歌舞,擅鼓瑟。汉文帝时期的瑟弦数已发展至25弦,并主要用于歌舞伴奏。程公此处史料引用与《史记》记载相符,应为此史料之出处。卷十五《凡将》中亦有瑟的记述,原文:“汉小学家司马相如作《凡将篇》,其后,元帝时史游又作《急就篇》,《凡将》今不可见矣。《艺文类聚》载‘凡将’一语曰:‘钟磬竽笙筑坎侯’与《急就》记乐之言所谓‘竽瑟箜篌琴筑筝’者,其语度规制全同,率皆立语总事,以便小学,即《急就》也者,正规模《凡将》也。”程公所言《凡将》与《急就》之体裁类似,《凡将》乃西汉武帝时人司马相如所作,一篇,目前仅存38字,《汉书·艺文志》载:“《凡将》一篇,司马相如作。”⑰〔东汉〕班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1,720页。《隋书·经籍志》云:“梁有司马相如《凡将篇》一卷,亡。”⑱〔唐〕魏征:《隋书》,北京:中华书局,1973年,第942;731页。如上程公亦言:“《凡将》今不可见矣。”由以上记载可知,南朝梁时仍有《凡将篇》。元帝时黄门令史游作《急就篇》,《汉书·艺文志》载:“《急就》一篇,元帝时黄门令史游作。”⑲〔东汉〕班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1,720页。《急就篇》(卷三第十六章)中有“竽瑟空侯琴筑筝,钟磬鼗箫鼙鼓鸣。”⑳〔西汉〕史游撰,曾仲珊校点:《急就篇》,长沙:岳麓书社,1989年,第15页。与《艺文类聚》(卷四四)所引司马相如《凡将篇》:“钟磬竽笙筑坎侯”相似,以上史料正是《演繁露》之来源。

《凡将》中提及的筑是古代击弦乐器,筑以持竹尺击之而命名,其颈细而肩圆。形始如筝,后又有似琴的。初为5弦,后又有12弦和13弦的。《风俗通·声音·筑》曰:“筑似筝,细项,古筑与筝相似,不同瑟也。”㉑〔东汉〕应劭:《汉魏丛书·风俗通》,清乾隆精刻本,第96页。东汉刘熙《释名》记载:“筑,以竹鼓之。筑,筑然柲之乐也。”㉒〔汉〕刘熙撰:《释名》,上海:商务印书馆,1939年,第106页。《隋书·音乐志》记载:“筑,十二弦。”㉓〔唐〕魏征:《隋书》,北京:中华书局,1973年,第942;731页。《旧唐书·音乐志》云:“筑,如筝,细颈。以竹击之,如击琴。”㉔〔后晋〕刘昫等撰:《旧唐书》,北京:中华书局,1975年,第9,774页。宋代陈旸《乐书·乐图论·俗部》记载:“击筑,筑之为器,大抵类筝。其颈细,其肩圆。以竹鼓之,如击琴。然又有形如颂琴,施十三弦。”㉕王耀华、方宝川主编,郑俊晖执行主编:《中国古代音乐文献集成》(第一辑第五册),北京:国家图书馆,2011年,第572;487页。长沙马王堆一号汉墓棺头档上有一击筑图像,以左手执筑,右手持细竹棒击奏。

最后,《演繁露》关于筝的记述除《凡将》外,在卷十《筝》中还有专门叙述,原文:“鼓弦竹身乐也。按:今筝未有以竹为之者。”程公所言“鼓弦竹身”来自《说文·竹部》:“筝,鼓弦竹身乐也。”㉖〔东汉〕许慎:《说文解字》,天津:天津古籍出版社,1991年,第98页。《风俗通》亦曰:“筝,谨按《乐记》,五弦筑身也。今并、梁二州筝形如瑟,不知谁所作也,或曰秦蒙恬所造。”㉗同注㉑,第94页。为此,清段玉裁在《说文解字注·竹部》中提出:“据此,知古筝五弦,恬乃改十二弦,变形如瑟耳。魏、晋以后,筝皆如瑟十二弦,唐至今十三弦。”㉘〔清〕段玉裁注:《说文解字注》,上海:上海书店出版社,1992年,第198页。同时,魏晋时期对筝的演奏有过短暂的以竹甲替代真甲的习惯,通过“筝未有以竹为之者”可知,宋时已经没有人用竹制甲演奏了。此两处文献应为筝之史料出处。

(二)箜篌与琵琶、阮咸

箜篌与琵琶属我国弹拨乐器类竖式乐器。前文“凡将”条目中列举了琴瑟筝筑等横式乐器,除此,《凡将》还提及另外一种弹弦乐器—箜篌。箜篌亦作“空侯”“坎侯”,有卧式和竖式两种。卧箜篌是横弹的,又名“箜篌瑟”,音箱板面上有固定品位,张弦7条,用拨子弹奏。竖箜篌约公元2世纪时由西域传入我国,当时被称为“胡箜篌”。音箱木制,弓形或木梳形,大小、长短不一,文献中记载为3尺至5尺。弦数有13、20、25弦不等。琴头上饰有凤首,故亦称“凤首箜篌”。其起源说法不一。《通典》载:“竖箜篌,胡乐也,汉灵帝好之。体曲而长,二十二弦,竖抱于怀中,用两手齐奏,俗谓之‘擘箜篌’。”㉙〔唐〕杜佑撰,王文锦等点校:《通典》,杭州:浙江古籍出版社,1988年,第174页。《史记》载是太帝时由五十弦瑟演变而成。《风俗通》则认为由汉武帝时乐人侯调(作者注:或叫侯晖)所造。另有陈旸《乐书》(一三八卷):“高丽等国,有竖箜篌、卧箜篌之乐。”㉚王耀华、方宝川主编,郑俊晖执行主编:《中国古代音乐文献集成》(第一辑第五册),北京:国家图书馆,2011年,第572;487页。卧箜篌在汉、魏时曾用于祭礼雅乐;南北朝时用于梵声;隋、唐时,卧箜篌和竖箜篌同时用于九部乐和十部乐中。

琵琶称谓,大约在中国秦朝时已出现,又称“批把”,向前弹出称作批,向后挑进称作把。最早见于史载的是汉代刘熙《释名·释乐器》:“批把本出于胡中,马上所鼓也。推手前曰批,引手却曰把,象其鼓时,因以为名也。”㉛同注㉒,第107页。琵琶在《演繁露》中出现次数较多,代表性的记述有三处。其一,卷十二《琵琶皮弦》:“叶少蕴《石林语录》谓琵琶以放拨重为精,丝弦不禁即断,故精者以皮为之。欧公时,士人杜彬能之,故公诗云:‘坐中醉客谁最贤,杜彬琵琶皮作弦。’因言杜彬耻以技传,丐公为改。予考公集所载《赠沈博士歌》,诚有此两句,然其下续云:‘自从彬死世莫传,玉练锁声入黄泉。’则公咏皮弦时,彬已死,安得有丐改事?恐《石林》别见一诗耶。陈后山亦疑无用皮者,然元稹《琵琶歌》:‘澒声少得似雷吼,缠弦不敢弹羊皮。’又曰:‘鹍鸡铁拨响如雷。’房千里《大唐杂录》载:‘春州土人弹小琵琶,以狗肠为弦,声甚凄楚。’合三物观之,以皮造弦,不为无证。若详求元语,恐是羊皮为质,而练丝缠裹其上,资皮为劲,而其声还出于丝,故欧公亦曰‘玉练锁声’也。”

关于叶少蕴与《石林语录》,许逸民在本条目中有详细的注解,他认为:“叶少蕴即叶梦得,号石林居士,苏州吴县人,宋哲宗绍圣四年登进士第,著有《石林燕语录》《避暑录话》《石林诗话》等,今人未见有《石林语录》之作,按此所引杜彬事,见于《避暑录话》(卷上),疑《石林语录》或即《避暑录话》当日之俗称。”㉜许逸民:《演繁露校证》(上、下),北京:中华书局,2018年,第831页。《避暑录话》(卷上)载:“欧文忠在滁州,通判杜彬善弹琵琶,公每饮酒,必使杜彬为之,往往酒行遂无算,故有诗云:坐中醉客谁最贤,杜彬琵琶皮作弦。”㉝〔北宋〕叶梦得:《钦定四库全书·子部·避暑录话》(卷上),第75页。

琵琶用弦种类很多,主要以丝弦为主,除此之外还有以岱谷丝、鹍鸡筋(即鹍弦)、羊皮为弦的。如孙该《琵琶赋》里有:“弦则岱谷糜丝,篚贡天府,伯奇执扼,祀妻抽绪。大不过宫,细不过羽。清朗紧劲,绝而不茹。”㉞〔清〕严可均校辑:《全上古三代秦汉三国六朝文之全三国文》(卷四十),北京:中华书局,1958年,第1,277页。唐段成式《酉阳杂俎》:“古琵琶弦用鹍鸡筋,开元中,段师能弹琵琶,用皮弦,贺怀智破拨弹之,不能成声。”㉟〔唐〕段成式:《酉阳杂俎》,北京:中华书局,第64页。《乐府杂录》:“开元中有贺怀智,其乐器以石为槽,鹍鸡筋作弦,用铁拨弹之。”㊱〔唐〕段安节:《乐府杂录》,上海:商务印书馆,1936年,第22页。唐元稹《琵琶歌》有这样的描述:“玄宗偏许贺怀智,段师此艺还相匹。自后流传指拨衰,昆仑善才徒尔为。声少得似雷吼,缠弦不敢弹羊皮。”段成式与段安节的记述互为印证,段善本所用琵琶之弦为羊皮弦,而贺怀智所用琵琶弦是以鹍鸡筋作弦,并指出羊皮弦相对与鹍弦更加难以掌握。胡仔《苕溪渔隐丛话》亦云:“唐贺怀智于明皇时弹琵琶,以石为槽,鹍鸡筋作弦,用铁为拨。今杜彬以皮为弦,各自是一家也。”㊲〔宋〕胡仔:《苕溪渔隐丛话》,北京:人民文学出版社,1962年,第77页。胡仔也承认杜彬以皮作弦的,并认为皮作弦与鹍鸡筋作弦只是门派不同而已。关于琵琶“以皮为弦”的史料记载还有多处,如《能改斋漫录·杜彬琵琶皮作弦》也承认有皮作弦这件事,并提出:“而好事者遂传彬真以皮为弦,其实非也。”㊳〔南宋〕吴曾:《能改斋漫录卷》,上海:上海博古斋,1922年,第44页。这与程大昌推测“皮弦外还要裹上丝,实际上发出声音的还是丝弦”的记述相符。

其二,卷十二《六么》:“段安节《琵琶录》云:‘贞元中,康昆仑善琵琶,弹一曲新翻羽调《绿腰》。’”《绿腰》为唐代宫廷乐舞,属于软舞,也称《六幺》《录要》《乐世》等,为女子独舞。节奏由慢到快,舞姿轻盈柔美。《六幺》乐曲流传很广,白居易《杨柳枝》云:“《六幺》《水调》家家唱。”《琵琶行》亦云:“初为《霓裳》后《六幺》。”南唐顾闳中《韩熙载夜宴图》有王屋山舞《六幺》的场面。程公此处史料来源于唐段安节《乐府杂录》:“贞元中有康昆仑,第一手。始遇长安大旱,诏移两市祈雨。及至天门街,市人广较胜负,及斗声乐。即街东有康昆仑琵琶最上,必谓街西无以敌也。遂请昆仑登彩楼,弹一曲新翻羽调《录要》,其街西亦建一楼,东市大诮之。”㊴〔唐〕段安节:《乐府杂录》,上海:商务印书馆,1936年,第22页。

其三,卷十三《明妃琵琶》:“琵琶所作,为乌孙公主出塞也。文人或通明妃用之,姚令威辨以为误,是矣。然《玉台新咏》载石崇明妃词序曰:‘公主嫁乌孙,令琵琶马上作乐,以慰其道路之思。其送明妃。亦必尔也。其造新曲,多哀声,故书之于纸。’则崇之明妃诗,尝以写诸琵琶矣。郭茂倩著为《乐书》,遂载崇此词,入之楚调中。楚调之器凡七,琵琶其一也。则谓明妃为琵琶辞,亦无不可。”关于第一句“琵琶所作,为乌孙公主出塞也”,史料记载颇多,如魏晋傅玄的《琵琶赋·序》:“汉遣乌孙公主嫁昆弥,念其行道思慕,故使工人裁筝、筑,为马上之乐。欲从方俗语,故名曰琵琶,取其易传于外国也。”㊵王耀华、方宝川主编,郑俊晖执行主编:《中国古代音乐文献集成》(第一辑第一册),北京:国家图书馆,2011年,第419页。唐段安节《乐府杂录》亦载:“琵琶,始自乌孙公主造,马上弹之。”㊶同注㊱。以及《乐府诗集·相和歌辞》:“(元帝)初,武帝以江都王建女细君为公主,嫁乌孙王昆莫,令琵琶马上作乐,以慰其道路之思,送明君亦然也。其造新之曲,多哀怨之声,”㊷〔北宋〕郭茂倩编:《乐府诗集》,北京:中华书局,2017年,第226;873页。等等。此琵琶亦称“秦琵琶”,刘细君带到西域的琵琶对西域弹拨乐器的发展有很大促进作用。明妃即王昭君,晋人避晋文帝司马昭讳,改成明君,故又称明妃。“姚令威辨以为误”,从今姚令威(即北宋姚宽)著作《西溪丛语》中未见有辩明妃事,南宋王楙《野客丛书》中有近似考辨,《野客丛书·明妃琵琶事》载:“傅玄《琵琶赋·序》曰:‘故老言汉送乌孙公主嫁昆弥,念其行道思慕,使知音者于马上奏之。’”㊸〔南宋〕王楙撰,郑明、王义耀校点:《野客丛书》,上海:上海古籍出版社,1991年,第148页。至于姚令威是否对明妃事有所考辨,从当今史料无法考证。“石崇明妃词序”之语,为《王明君辞序》所言,即“王明君者,本为王昭君,以触文帝讳故改。匈奴盛,请婚于汉,元帝以后宫良家女子明君配焉。昔公主嫁乌孙,令琵琶马上作乐,以慰其道路之思,其送明君,亦必尔也。其造新之曲,多哀声,故书之于纸云而”㊹〔南朝梁〕徐陵编,吴兆宜注:《玉台新咏》,上海:上海书店出版社,1988年,第51页。。同时需要指出,石崇《王明君》词,为《乐府诗集》卷二九吟叹四曲之一,即《大雅吟》《王明君》《楚妃叹》《王子乔》,非如程氏所言“入楚调”。程氏云“楚调之器凡七,琵琶其一也”,与《乐府诗集·相和歌辞十六》楚调曲题解所引《古今乐录》“楚调有白头吟行、泰山吟行、梁甫吟行、东武琵琶吟行、怨诗行,其器有笙、笛弄、节、琴、筝、琵琶、瑟七种”㊺〔北宋〕郭茂倩编:《乐府诗集》,北京:中华书局,2017年,第226;873页。相符,则程大昌所谓“郭茂倩著为《乐书》”,指郭氏《乐府诗集》无疑。盖其误以“吟叹”为“楚调”,不过以此也体现出程公对《乐府诗集》的认识。

在卷一“服匿、刁斗、斯罗”条目中还出现了弦乐器阮咸,原文:“于是酒器之有‘豐’也,乐之有‘阮咸’‘嵇琴’也。食品中之有毕罗、銮虚也,节本其自而立之名也。”此处“豐”与“豊”是同一个字,《说文·豆部》:“豊,行礼之器也。”㊻〔东汉〕许慎:《说文解字》,北京:中华书局,1985年,第103页。本义:古代盛酒器的托盘,故“豐”本是盛有贵重物品的礼器。阮咸简称阮,形似月琴。据史料记载,阮是中国自己创造的一种圆体、直项、四弦、12柱(品)的乐器。起源大约在公元前217年至公元前105年,汉时称秦琵琶、秦汉子或汉琵琶。后因西晋音乐家阮咸善弹此乐器,因而得名。《旧唐书·音乐志二》:“阮咸,亦秦琵琶也,而项长过于今制,列十有三柱。武太后时,蜀人蒯朗于古墓中得之,晋《竹林七贤图》阮咸所弹与此类,因谓之阮咸。”㊼同注㉔,第673页。唐代武则天时改称阮咸,宋代又简称为阮,现代阮已经发展为中国民族乐队及戏曲乐队的常用乐器,拥有小阮、中阮、大阮、低音阮的阮家族,其音域和在现代中国乐队中的演奏效果都大大改善。

二、吹奏类气鸣乐器

(一)笛与笳角

笛俗称笛子、竹笛,古代称为“篴”,竹制,左一孔为吹口,次孔加笛膜,右六孔皆上出,又谓之横吹,有南方曲笛和北方梆笛之别,是中国最为古老的吹奏类气鸣乐器。《演繁露》中多个条目提及笛子,其中卷八《吹鞭》:“马融《笛赋》云:‘裁以当簻便易持。’李善注曰:‘簻,马策也。裁笛以当马簻,故便易持’……以竹为鞭,中空可吹,故曰‘吹鞭’也。簻,即马策,可以策马,又可为笛,一物两用,军旅之便,故云‘易持’也。今行陈间皆有笛,即古吹鞭之制也。”条目中出现马融《长笛赋》:“近世双笛从羌起,羌人伐竹未及已。龙鸣水中不见己,截竹吹之声相似。剡其上孔通洞之,裁以当簻便易持。易京君明识音律,故本四孔加以一。君明所加孔后出,是谓商声五音毕。”李善注:“粗者曰挝,细者曰枚。言裁笛以当簻,故便而易持也。簻,马策也,竹瓜切。”㊽韩格平等校注:《全魏晋赋校注》,长春:吉林文史出版社,2008年,第511页。此处与程公所言相似,但却不是《演繁露》的直接出处,而此处应是程公直接引用《梦溪笔谈·乐律典·笛部杂录》:“马融《笛赋》云:裁以当簻便易持。李善注谓簻,马策也。裁笛以当马簻,故便易持。此谬说也。笛安可为马策。簻,管也。古人谓乐之管为簻。故潘岳《笙赋》云:修簻内辟,余箫外逶。裁以当簻者,余器多裁众簻以成音,此笛但裁一簻,五音皆具。当簻之上,不假繁猥,所以便而易持也。”㊾〔北宋〕沈括:《梦溪笔谈(四部丛刊续编子部)》,上海:民国上海涵芬楼景印明刊本,第166页。

程公所言吹鞭即是古乐器名,似羌笛,也是马鞭子,竹制,《说文·竹部》:“箛,吹鞭也。”㊿同注㊻,第146页。也可以说是兼用作笛的马鞭,既可策马,又可吹曲,同时也用于军中。宋陈旸《乐书·胡部·竹之属》亦云:“汉有吹鞭之号,笳之类也。其状大类鞭焉者,今牧童多管芦叶吹之。”51同注⑧,第336页。戴侗《六书故》载:“笳、箛一物,今人亦谓之角,或吹鞭,或卷木皮、芦叶而吹之。笳、箛、角,一声之转,凡吹笳者,皆为角声,且以其卷皮叶如角,故谓之角。”52〔南宋〕戴侗:《六书故》,上海:上海社会科学院出版社,2006年,第568页。《六书故》中认为吹鞭即箛,而箛、笳为一物,即胡笳。据此,箛即胡笳。以上史料可以看出,吹鞭是一件似羌笛或胡笳的吹奏气鸣乐器,主要为策马之具,同时在愉悦时也可作羌笛或胡笳吹曲。其形制以竹制为主,同时亦可以或卷木皮、芦叶而吹之,具有“易持”的特点。

在卷十二《笛曲〈梅花〉》条目中也论述了笛,并介绍了两首笛曲《落梅》《折柳》以及乐器胡笳。原文:“段安节《乐府杂录》:‘笛,羌乐也。古曲有《落梅花》。’吴兢《乐府要解》:‘胡角者,本以应胡笳之声,后渐用之。有双横吹,即胡乐也。’兢所列古横吹曲有名《梅花落》者,又许云封《说笛》,亦有《落梅》《折柳》二曲,今其辞亡,不可考矣。然词人赋梅用笛事,率起此。”条目中所言笛事,其史料在《乐府杂录》《乐府诗集》以及《太平广记》等均有记述。

其一,《乐府杂录》:“笛者,羌乐也。古有《落梅花》。”53同注㊱,第30页。此笛为羌笛,前文《长笛赋》中就写有“近世双笛从羌起,羌人伐竹未及已”的记述,在唐时王之焕的《凉州词》中亦有“羌笛何须怨杨柳?春风不度玉门关”的诗句。关于《落梅花》一曲,《乐府杂录》中有记载:“开元中,有李谟独步于当时,后禄山乱,流落江东。越州刺史皇甫政,月夜泛镜湖,命谟吹笛,谟为之尽妙。倏有一老父泛小舟来听,风骨冷秀,政异之。进而问焉,老父曰:‘某少善此,今闻至音,辄来听耳。’政即以谟笛授之。老父始奏一声,镜湖波浪摇动。数叠之后,笛遂中裂。即探怀中一笛,以毕其曲。政视舟下,见二龙翼舟而听。老父曲终,以笛付谟,谟吹之,竟不能声,即拜谢以求其法。顷刻,老父入小舟,遂失所在。”54同注㊱,第30页。此外,《乐府诗集·横吹曲辞》中有对《梅花落》一曲的详细记载,两者应为一曲。“梅花落,本笛中曲也。按唐大角曲亦有大单于、小单于、大梅花、小梅花等曲。今其声犹有存者。”55同注㊷,第509页。

其二,第二句史料应该来自《晋书·乐志下》:“胡角者,本以应胡笳之声,后渐用之横吹,有双角,即胡乐也。”56〔唐〕房玄龄等撰:《晋书》(6),上海:中华书局据武英殿本校刊,第112页。而唐吴兢的《乐府古题要解》(卷上):“又有胡角者,本以应胡笳之声,后渐用之,有双角,即胡乐也。”57〔唐〕吴兢撰:《乐府古题要解》,北京:中华书局,1991年,第55页。之语应该也是引用于《晋书》和《通典》。中国古代,笳与角,是同类乐器。此处胡笳,出于西北民族地区,汉时传入中原,是汉、魏鼓吹乐中的主要乐器。以芦苇制成哨,装在一根没有按孔的管子上吹奏。汉代鼓吹中所用的笳,已经具有较完备的乐器形式与性能。到后来,有按孔的觱篥产生之后,比较原始的笳被逐渐淘汰。据《太平御览》(卷五八一)引《蔡琰别传》载:“笳者,胡人卷芦叶吹之以作乐也,故谓曰胡笳。”58〔宋〕李昉等撰:《太平御览》,北京:中华书局,2000年,第3,816页。宋代陈旸《乐书》中称芦叶卷成的笳为“芦笳”,《乐书》中另有“大胡笳”“小胡笳”,是用木制无按孔的管,上装芦苇制成的哨。据记载,在隋、唐的燕乐及宋、辽、金代的鼓吹乐中,都使用笳。

在卷六《角》中也主要围绕胡角陈述,原文:“《通典·乐门》:‘蚩尤率魑魅与黄帝战,帝乃命吹角为龙吟以御之。其后,魏武北征乌桓,减为半鸣,二尤更悲矣。胡角者,本以应胡笳之声,后渐用之横吹,有双角,即胡乐也。张骞入西域,传其法于西京,后汉以给边将。和帝时,万人将军得之。’”此处史料来源程公指出为《通典》,即《通典·乐典》:“蚩尤氏帅魑魅与黄帝战于涿鹿,帝乃命吹角为龙吟以御之。其后,魏武北征乌丸,越沙漠,而军士多思,于是减为半鸣,而尤更悲矣。胡角者,本以应胡笳之声,后渐用之横吹,有双角,即胡乐也。张骞入西域,传其法于西京,唯得《摩诃兜勒》一曲。李延年因胡曲更造新声二十八解,乘舆以为武乐。后汉以给边将。和帝时,万人将军得之。”59同注㉙,第735页。此所谓“龙吟”是远古拟声工具模拟野兽咆哮嘶鸣之声的神化,这类音声的指向性乐器就是胡角、胡笳。这里所说的“角”,是指中国古代最初“卷叶为角”(或卷树皮而成)的“笳”类猎角,所以说它“本以应胡笳之声”。从时间上看,《晋书》为唐代太宗朝房玄龄等人合著,吴兢是武则天朝人,《乐府古题要解》略晚于《晋书》,而杜佑是唐代玄宗朝人,其《通典》成书年代同样晚于《晋书》,可见《晋书》成书最早,据此梳理,此处史料来源应为《晋书》。

其三,“又许云封《说笛》,亦有《落梅》《折柳》二曲”一句史料来自《太平广记·许云封》:“许云封,乐工至笛者。贞元初,韦应物自兰台郎出为和州牧……忽闻云封笛声,嗟叹久之。韦公洞晓音律,谓其笛声,酷似天宝中梨园法曲李謩所吹者,遂召云封问之,乃是李謩外孙也……至如《落梅》流韵,感金谷之游人;《折柳》传情,悲玉关之戍客。”60〔宋〕李昉等撰:《太平广记》,北京:中华书局,1986年,第599页。许云封,是唐德宗时期一位善于用笛子演奏的乐师,乃李谟之外孙。他认为当时的名乐曲,美妙如《落梅》流韵,感金谷之游人;传情如《折柳》,悲玉关之戍客,对这两首乐曲给予很高的评价,也表明这两首乐曲具有极高的艺术内涵和浓郁的艺术风格。《梅落》即《落梅花》,前文已做叙述。《折柳》一曲也称为《杨柳枝》,源于北朝乐府的横笛曲《折杨柳》。至唐易名《杨柳枝》,开元时已入教坊曲。《乐府诗集·横吹曲辞五·梁鼓角横吹曲》有《折杨柳歌辞》五首和《折杨柳枝歌》四首,歌辞不同但其曲均来自笛曲《折杨柳》,其曲调是为一首,即《折柳》,乐曲体现了汉文化与西域文化的交流与融合,具有非常重要的历史价值。

(二)笙竽与籥籁箹

在前文中通过卷十五“凡将”条目,详细地介绍了琴、筑、筝、箜篌等弹拨类弦鸣乐器,在此想通过《凡将》,详细的介绍一下吹奏类气鸣乐器笙与竽。笙属于编管吹奏的簧鸣乐器,是我国特有的能吹奏和声的编管乐器,考古发现最早的笙属于春秋晚期,是宫廷和民间最为常见的乐器之一。与竽类似,区别在于音位排列及簧片数目不同,36簧为竽,13—19簧为笙。曾侯乙墓出土的就有14簧笙,是我国迄今为止发现的最古老的实物笙,当时的笙斗为匏(葫芦)制,笙管上的发音簧片为竹制。《诗经·小雅·鹿鸣》:“我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”61〔春秋〕孔子编著,〔宋〕朱熹集传,〔清〕方玉润评:《诗经》,上海:上海古籍出版社,2009年,第169页。《仪礼·乡射礼第五》载:“三人吹笙,一人吹和。盖小者。”62〔春秋〕孔子删订,〔汉〕郑玄注,〔清〕黄丕烈校:《仪礼》,上海:商务印书馆,1936年,第176页。《尔雅·释乐》:“大笙谓之巢,小者谓之和。”63〔两晋〕郭璞注:《尔雅》,上海:商务印书馆,1937年,第85;86页。《说文解字》:“笙,十三簧。象凤之身也。笙,正月之音,物生,故谓之笙。”64同注㊻,第86;148;194页。南北朝至隋、唐时期,有19、17、13簧多种,唐朝时,笙斗改为木制,笙管数目增加。现在的笙斗一般为铜制,音量较大,音色清脆明亮。竽属簧管吹奏乐器,形似笙而较大,管数亦较多。战国至汉代曾广泛流传,《韩非子·内储说上七术》载:“齐宣王使人吹竽,必三百人。”65〔战国〕韩非:《韩非子》,上海:商务印书馆,1935年,第102页。秦汉至唐竽都比较流行,宋代之后逐渐消失。关于《凡将》史料前文也已叙述,在此不做赘述。《演繁露》卷十《籁》条目中同样对笙做了论述:“庄周天、地、人皆言籁。《说文》曰:‘三孔籥也。大者谓之笙,中者谓之籁,小者谓之箹。’”此段史料中除了提到笙,还提到了另外三件吹奏类气鸣乐器,分别是籥、籁和箹。

籥属吹奏气鸣乐器,用芦苇管编排而成,也叫苇籥。这种吹奏乐器目前仅见于甲骨文,据郭沫若考证乃编管乐器,甲骨正象其形。据甲骨文看来,它应是具有三管左右的旋律乐器。《礼记·明堂位》:“土鼓、蒉桴、苇籥,伊耆氏之乐也。”66钱玄、钱兴奇等注译:《礼记》,长沙:岳麓书社,2001年,第436页。《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》:“于是命皋陶为《夏籥》九成,以昭其功。”67〔秦〕吕不韦:《吕氏春秋》(卷1-6),长沙:湖北崇文书局,光绪元年(1875)刻本,第52页。这都是关于苇籥的记载,早在周代礼乐中已有乐师掌教籥的吹奏,称为籥师。籁也是古代管乐器的一种,竹制,三孔,属箫类,后称排箫。《史记·司马相如传》:“吹鸣籁”,集解:“籁,箫也。”68同注⑯,第288页。两条史料认为籥与籁为一,均为比竹(即为编管之形)。箹为古乐器名,是一种小管的乐器,即小籥。《尔雅·释乐》:“大籥谓之产,其中谓之仲,小者谓之箹。”69〔两晋〕郭璞注:《尔雅》,上海:商务印书馆,1937年,第85;86页。《说文》载:“籥三孔也。大者谓之笙,中者谓之籁,小者谓之箹。”70同注㊻,第86;148;194页。则籥之大者为笙,《尔雅》中“产”字当为笙。张舜徽《说文解字约注》:“小龠谓之箹,箹之为言要也,谓其发声要眇清微也。”71同注㊻,第86;148;194页。《太平御览》引舍人云:“小者形声细小曰箹也。”72同注58,第798页。可见,吹奏乐器“箹”的特点是发声细小清微。

依据以上史料的梳理,再来详述此条目的史料出处。首先第一句“庄周天、地、人皆言籁”,出自《庄子·齐物论》:“汝闻人籁而未闻地籁,汝闻地籁而不闻天籁夫!”73〔清〕王先谦:《庄子集解内篇补正》,北京:中华书局,2010年,第9页。陈鼓应《庄子今注今译》中认为:“籁即箫,这里意指空虚地方发出的声响。人籁是指人吹箫管发出的声音,譬喻无主观成见的言论。地籁是指分吹各种窍孔发出的声音。天籁是指各物因其各己的自然状态而自鸣。可见三籁并无不同,他们都是天地间自然的音响。”74陈鼓应注译:《庄子今注今译》,北京:商务印书馆,2007年,第46页。第二句:“《说文》曰:‘三孔籥也。大者谓之笙,中者谓之籁,小者谓之箹。’”之语确为《说文·竹部》所载:“籥三孔也。大者谓之笙,中者谓之籁,小者谓之箹。”75同注㊻,第110页。

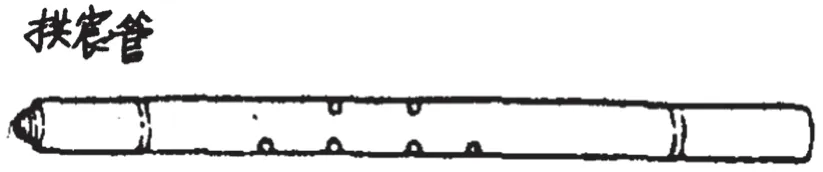

(三)拱宸管

拱宸管是中国古代气鸣管乐器,亦作“拱辰管”,也称“叉手管”“交手笛”。因演奏姿势为两手交叉,故称。此管吹口在管中央,宋朝宫廷雅乐仪仗队广泛采用,今已不存。《宋史·乐志一》:“乐器中有叉手笛……此笛足以协十二旋相之宫,亦可通八十四调。其制如雅笛而小,长九寸,与黄钟管等。其窍有六,左四右二,乐人执持,两手相交,有拱揖之状,请名之曰‘拱宸管’。”76〔元〕脱脱等撰:《宋史》(全四十册),北京:中华书局,1985年,第5,097页。拱宸管究竟什么样子,怎样演奏,迄今说法不一。陈旸《乐书》绘有拱宸管图(见图1),并在拱宸管图后记述道:“圣朝乾德中,太常和岘论乐府手笛之制,如雅笛而小,其长九寸,与黄钟之管相埒。其窍有六,与雅声相应。然四窍在左,两窍在右。笛工两手交叉而拱之,因更名拱宸管。”77同注㉕,第368页。

图1 陈旸《乐书》中的拱宸管图

不过从目前的各种文献史料来看,宋代以前及其之后都没有见到交叉笛的记载,由此可以推断拱宸管仅存于两宋时期,在宋代音乐中留下了相当光辉的记录。如《宋史·仪卫三国初卤簿》:“(公元966年)大驾卤簿……太常前部鼓吹……拱宸管二十四……拱宸管二十四……后部鼓吹……拱宸管二十四……”78〔元〕脱脱:《宋史》(卷142—148),清光绪元年(1875)刊刻本,第84页。所以拱宸管在《演繁露》中两次出现就充分证明其在宋朝被广泛采用。卷九《背嵬》:“沈存中《笔谈》载,拱宸管乐之辞曰:‘银装背嵬打回回。’背嵬者,大将帐前骁勇人也……背嵬,即圆牌也。以皮为之,朱漆金花,焕耀炳日。”背嵬亦作“背峞”,指大将帐前骁勇之人,亦指古代大将的亲随军,同时也是一种作战时用的盾牌。“银装背嵬打回回”是宋代大学者沈括的诗作《凯歌五首》中的第四首,《梦溪笔谈·乐律一》载:“鼓吹部有拱宸管,即古之交手管也。太宗皇帝赐今名。边兵每得胜回,则连队抗声凯歌,乃古之遗音也。凯歌词其多,皆市井鄙俚之语。予在鄜、延时,制数十曲,令士卒歌之,今粗记得数篇……其四‘旗队浑如锦绣堆,银装背嵬打回回。先教净扫安西路,待向河源饮马来。’”79同注㊾,第44页。续集卷四《莫射雁》:“牧之《猎》诗曰:‘凭君莫射南来雁,恐有家书寄远人。’沈存中用之作拱辰乐府曰:‘弯弓不射云中雁,归雁而今不寄书。’”第一句“牧之《猎》诗”即指杜牧的《赠猎骑》或《猎骑》诗。“弯弓不射云中雁,归雁而今不寄书”是宋代大学者沈括的诗作《凯歌五首》中的第三首,根据杜牧的《赠猎骑》而作,用之拱宸乐府。《梦溪笔谈·乐律一》载:“鼓吹部有拱宸管,即古之交手管也。太宗皇帝赐今名。边兵每得胜回,则连队抗声凯歌,乃古之遗音也。凯歌词其多,皆市井鄙俚之语。予在鄜、延时,制数十曲,令士卒歌之,今粗记得数篇……其三‘马尾胡琴随汉军,曲声犹自怨单于。弯弓莫射云中雁,归雁如今不寄书。’”80同注㊾,第44页。这组诗体现了作者的爱国主义激情和收复失地的决心与信心。《演繁露》中两条关于拱宸管的史料均来自于沈括的《梦溪笔谈》,而且都来自于《梦溪笔谈·乐律一》,同时也表明拱宸管广泛运用于宋朝军中仪仗音乐中。

结 语

以上是对《演繁露》著作中出现的琴、瑟、筑、筝、箜篌、琵琶、阮等七件弹拨类弦鸣乐器和笛、笳、角、笙、竽、籥、籁、箹以及拱宸管等九件吹奏类气鸣乐器所有史料的介绍,做到了每一件乐器史料的详尽整理和罗列,并对其史料的出处进行了梳理,虽然并未完全梳理出所有相关的史料,但是均能找到程公所引史料的出处。而且通过对以上史料的梳理发现,《演繁露》对乐器性能、制作材料、结构、发展、演奏等知识都能做到详尽的分析,体现了程大昌对乐器理论的掌握和理解以及对历代音乐史料的辩伪与甄别。

《演繁露》作为一部笔记体杂著,其内容十分繁杂,音乐史料方面涉及乐器、乐制、乐舞、乐人、乐曲等领域,其在古代音乐史的地位逐渐被凸显,音乐学者开始大量引用和参考其内容。由于乐器史料较多,史料引用形式多样,程公对乐器史料的大量引用都是经过深入的考证,不拘泥于经典,敢于思考,提出自己的见解,尽可能用各种史料文献来证明自己的观点。即便如此,该著作依然没有对乐器进行太多创新性的研究,更多的是对前朝乐器史料的归纳与整理,并将其运用到著作中,但这不能否认,《演繁露》对研究南宋及其以前的音乐历史文化具有重要的参考价值。通过古代弦鸣和气鸣部分乐器的史料梳理,以此证明《演繁露》中引用了大量的古代典籍,并在古代典籍的基础形成自己独有的音乐学术成果。对《演繁露》中音乐理论研究目前还未见到相关成果,仅从乐器领域来看,著作中还有大量的打击类体鸣、膜鸣乐器需要更多的音乐文化学者进行深入研究。最后,通过对乐器史料的梳理,能够有效探索《演繁露》在音乐领域的学术价值,为中国古代民族乐器的发展提供研究史料,丰富中国古代音乐史的理论研究。