场景连接、时空情境与社会共识:专题片《香江永奔流》新闻叙事研究

朱姗姗,赵萌

摘要:新闻是通过一定媒介对事实的叙述和传递,新闻叙事将故事文本符号化、符号组合意义化,在主流价值观的引导下建构叙事框架,传达特定的意识形态。本文以庆祝香港回归祖国25周年特别制作的专题片《香江永奔流》为研究对象,从叙事语法、叙事话语、叙事声音3个层面进行解析。叙事语法通过不同的叙事主题与叙事序列构建叙事场景,诠释故事主旨及意义;叙事话语通过融合不同的新闻文本和叙事修辞传达特定的价值观念;叙事声音则通过不同的叙事视角和叙事主体展现多元、客观的故事世界。专题片《香江永奔流》从以上3个层面全面展现了香港回归祖国25年来的发展变化,传递了社会主流价值观,为高质量发展凝聚了社会共识与强大力量。

关键词:新闻叙事;《香江永奔流》;场景情境;社会共识

中图分类号:G210 文献标志码:A 文章编号:1671-9840(2023)04-0062-08

DOI:10.16713/j.cnki.65-1269/c.2023.04.007

Scene Connection, Spatio-Temporal Context and Social Consensus:

A Study of News Narrative in the Feature Film The Xiangjiang Runs Forever

ZHU Shanshan, ZHAO Meng

(Xinjiang University of Finance and Economics, Urumqi 830012, China)

Abstract: News is the narration and transmission of facts through certain media. News narrative symbolizes the story text and symbolizes the combination of symbols, and constructs a narrative framework under the guidance of mainstream values. This paper takes the special film The Xiangjiang River Runs Forever produced to celebrate the 25th anniversary of Hong Kong's return to the motherland as the research object, and analyzes it from three aspects: narrative grammar, narrative discourse and narrative voice. Narrative grammar constructs narrative scenes through different narrative themes and narrative sequences, interprets the theme and meaning of the story, narrative discourse conveys specific values by integrating different news texts and narrative rhetoric, and the narrative voice presents a diversified and objective story world through different narrative perspectives and narrative subjects. From the above three aspects, the feature film The Xiangjiang River Runs Forever comprehensively shows the development and changes of Hong Kong since its return to the motherland 25 years ago, transmits the mainstream values of society, and gathers the social consensus and strong force for high-quality development.

Key words: news narrative; The Xiangjiang River Runs Forever; scene situation; social consensus

2022年7月1日,慶祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼在香港会展中心隆重举行,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席并发表重要讲话。他说:“香港回归祖国,开启了香港历史新纪元。25年来,在祖国全力支持下,在香港特别行政区政府和社会各界共同努力下,‘一国两制实践在香港取得举世公认的成功。”

为庆祝香港回归祖国25周年,中央广播电视总台特别策划制作5集专题片《香江永奔流》,全景式呈现了香港回归祖国后,特别是党的十八大以来所取得的历史性成就、历史性变革以及未来的光明前景,以宏大叙事谱写了香港在回归祖国后,在新的历史机遇中谋发展、在拨乱反正中求变革、在融入国家发展大局中开新篇的历史巨著,该片播出后引发了强烈的社会反响。专题片《香江永奔流》共分为5个叙事篇章,该片以故事场景连接叙事主线,以时空情境激发情感共鸣,以社会共识增强身份认同,构建故事的意义空间,以多元、平衡的叙事视角展现香港社会生活的真实面貌。新闻叙事在叙事对象上与文学叙事不同,文学叙事多以虚构的故事框架展开,而新闻叙事则依托新闻事实的真实性和客观性,通过阐释新闻叙事的功能、特点及作用总结新闻叙事的方法与技巧1,探究新闻叙事的原理和实践。何纯在《新闻叙事学》中将新闻叙事的研究范畴集中在叙事声音、叙事语法、叙事话语和叙事接受4个不同的层面2,本文着重探讨专题片《香江永奔流》文本内容的系统建构,将研究重点放在叙事语法、叙事话语、叙事声音3个层面,探析新闻叙事的内在逻辑关联和意义表达空间。

一、专题片《香江永奔流》的新闻叙事语法

(一)话题叙事形成意义张力,形塑公众价值判断

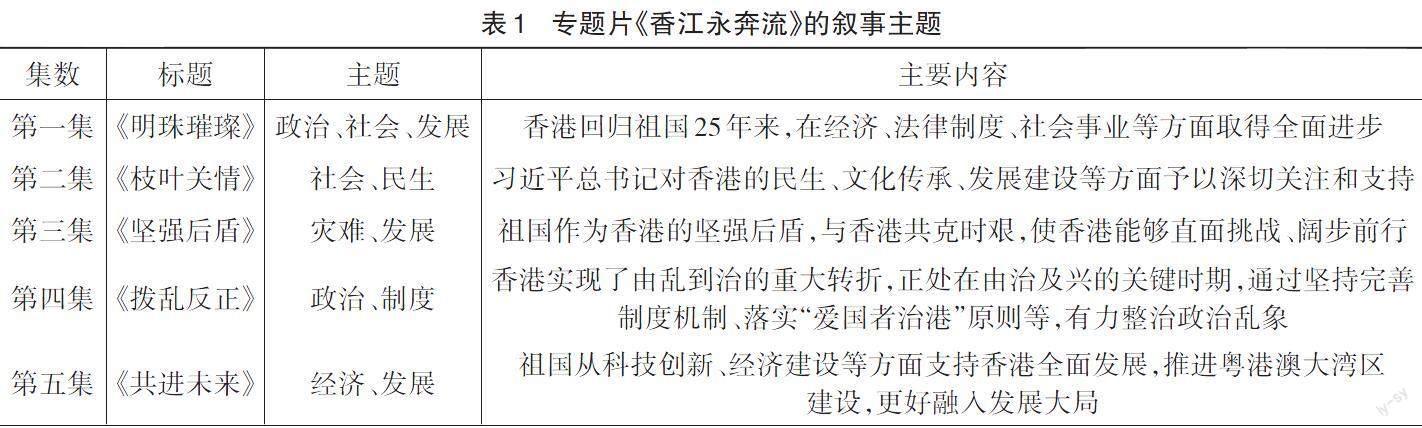

在叙事语法方面,专题片《香江永奔流》以叙事主题为切入点剖析每个篇章的主题事件组接逻辑与原则,并通过叙事文本的序列搭建阐释故事世界的建构与选择。专题片中每集一个叙事主题,通过话题将具有共性的、分散的新闻事实汇聚起来,在原始事件及其相关思想和概念的新闻化、话题化的基础上进行信息处理和话语安排[1],引导受众以新闻事实为依据,充分感知事件原貌,参与话题讨论,形成有力反馈,在故事的铺陈叙述中层层递进主题意义,通过话语传播构建广泛认同的观念秩序,形塑公众的价值判断并彰显中国香港故事背后的政治制度、价值观念和意识形态。表1梳理了专题片《香江永奔流》的叙事主题,从中可以看出片中的宏观布局主要遵循总-分-总的逻辑架构。

第一集《明珠璀璨》作为总起篇章,从整体上介绍了香港回归的背景,以线性时间叙事模式为叙事逻辑构建叙事情境,并以此为基调奠定了整体故事世界的表现形式。第二集《枝叶关情》、第三集《坚强后盾》、第四集《拨乱反正》作为3个并列篇章,起到了承前启后的作用。这3集依托第一集《明珠璀璨》的宏大叙事背景,立足香港的社会民生、政治制度和发展历程,以小人物及其生活为叙事切入点,从历史回望中展现香港和祖国血浓于水的骨肉亲情,以及香港背靠祖国实现由乱到治、由治及兴的转折和变迁,描绘了一幅生动曲折的历史发展图景。第五集《共进未来》作为收官篇章,总结了香港回归祖国25年来走过的不凡历程,并立足于香港当前的发展形势,勾勒出一幅更加开放、包容、有生机的未来发展景象。专题片《香江永奔流》的5个篇章对应着5个主题,共同构成故事世界的不同侧面,不同篇章之间相互连接、彼此参与,构建起首尾主题相互呼应、中间主题互为支撑的叙事结构。第二集、第三集和第四集是对篇首《明珠璀璨》的续接铺陈部分,也是片尾《共进未来》的前情叙述基础,为新闻叙事提供了扎实的事实证明和翔实的细节补充。

专题片《香江永奔流》以主题诠释构建宏观意义空间,注重发挥新闻传播的主流价值观形塑功能,其新闻结构与社会实践及新闻制作的意识形态相连接[2],彰显出传播者的話语解释力和价值影响力。新闻叙事通过议题设置和叙事策略结构编排的方式,引导社会思潮及舆论的发展。同时,通过线性叙事回望香港发展历程,将过去的事实融入特定情境中进行重组叙事,实现逆向叙述,并赋予现时的表意功能。此外,各篇章标题均能凸显话题叙事,通过篇章标题与主题诠释将传播者的编码行动与接受者的解码行动凝聚在同一主题空间,传递特定的社会语境与历史意涵,并以史实为依据连接起香港的现在和未来,呈现出历时和共时的叙事话语特征。

(二)叙事序列构建故事场景,彰显叙事空间意义

新闻叙事中不同形式的序列搭建出不同的叙事框架,传递相应的主题并呈现特定的叙事效果。专题片《香江永奔流》的事实呈现依托基本序列铺设及复合序列搭建,叙事序列的连接、组合、嵌套等建构出故事世界的叙事场景,并通过不同的场景连接叙事主线,为主题的诠释和表达提供特定的意义空间。

新闻事件是新闻序列的构成单位,对事件的报道包括核心事件及其相关事件的补充,一系列合乎逻辑的、有连带关系的新闻事件组合在一起构成了新闻事实1,但在较为宏大的主题背后,一个事实主题的表达往往是由多个基本序列或多个复合序列组合而成。新闻叙事序列可以分为并列式、结合式和包含式3种类型。并列式序列是由几个基本序列按并列关系组成的新闻事实2,使用并列式组合报道能够兼顾同一主题下事实的不同侧面,具有增强叙事效果、凸显叙事主题的功能,使故事世界的立意表达更加鲜明立体、通俗易懂。从叙事主题的表达上看,专题片《香江永奔流》中第一集《明珠璀璨》和第三集《坚强后盾》所包含的叙事角度宽,事件层面涵盖的范围广,因此运用并列式序列较多。第一集《明珠璀璨》中共有7个独立的叙事序列,各序列间相互并列又独自展开叙事,构成了特定的新闻事实。第三集《坚强后盾》通过6个不同事件的并列式序列展现了祖国作为香港坚强后盾的丰富事实基础,案例的叠加均作用于叙事主题的表达,起到了强调、举证的作用,诉说着香港同胞与内地人民血脉相连、骨肉相亲的深情。然而,当事件之间出现复杂的逻辑关联时,并列式序列就很难清晰地呈现事实的逻辑结构,而是需要通过结合式序列梳理出多个事件的结合点和其中的内在逻辑关联3,以使复杂的事实全貌可以较为清晰地展现在公众面前。结合式序列在第二集《枝叶关情》中运用最多,这一集的叙事聚焦于细节的呈现,各个基础序列看似相互独立,实则通过叙事主体的行为和态度呈现出事件内在的结合点,以点带面整合事实、提炼主题,使各个基础序列之间形成相互连接、互为建构的叙事结构。包含式序列适用于复合序列中的典型剖析和事实陈述,可以使公众既能快捷有效地把握故事梗概,又能通过阅读主体内容满足信息需求,达到应有的叙事效果。专题片《香江永奔流》中运用包含式序列较少,但可以从第三集《坚强后盾》中窥见其对核心事件主题表达的催化作用。

新闻叙事场景产生于新闻序列的铺陈排序中,一个场景可能由一个或多个叙事序列组合构成。并列式序列能够以基础序列为单位构建多个叙事场景,结合式序列能够以复合序列的逻辑构建整体的意义场景,包含式序列能够以共通意义场景的多次搭建产生对核心主题的催化作用。不同的叙事序列传递不同的场景表达,每个场景都伴随着故事发生的特定社会背景,因而叙事场景的连接便可以形成场景地图的时空情境,并通过叙事话语将不同的场景紧紧联系在一起。为明确专题片《香江永奔流》的叙事场景,本研究立足微观序列表达,基于对专题片文本内容的分析,梳理出片中48个叙事序列和35个叙事场景,以更好地体会叙事序列的不同组合所连接的不同叙事场景,以及故事世界的意义在叙事情境的融合搭建中如何实现整合与传递。

二、专题片《香江永奔流》的新闻叙事话语

(一)文本语境传递情感表达,叙事话语呈现叙事情境

新闻文本是新闻报道存在的根本,专题片《香江永奔流》的新闻文本将画外音、字幕、独白等融入其中,通过回顾事实背景交代事件的历史发展脉络,构建起叙事的历史情境,并作为叙事触点增强叙事的连贯性、因果性和可追溯性。新闻叙事情境是由传播者的编码和接受者的解码共同建构的,而接受者会因个人社会背景、受教育程度等方面的差异产生不同的情境解码。新闻叙事力图通过带有强烈情感化因素的柔性话语表达引起接受者对特定主题、特定事件和特定对象的关注与思考,实现情感共鸣和价值观传递。此外,在新闻文本中通过对事件背景、时空情境的描绘能够与后续报道形成互文关系,使“旧闻”与“近况”相呼应,形成完整的新闻事实,增强公众对新闻事实的直观感受。

在专题片《香江永奔流》的新闻叙事中,为尽量避免新闻解读中出现信息减损和变形等1,传播者通过清晰的信息编码将新闻文本语境置于低度呈现之中,最大限度地保留了新闻叙事的真实性、客观性以及叙事时空情境中最真实的情感流露,拉近了所叙之事与受众之间的心理距离,激发了受众的场景认知和情感认同。叙事情境大多是通过文字符号体现出来的2,专题片《香江永奔流》的语言表达具有很强的严谨性、客观性和通俗易懂性,先通过画外音和字幕将受众代入故事情境并引导其认知接受,再利用叙事修辞增强叙事情境的塑造力和影响力,最后通过多元叙事和多方表达的平衡叙事策略,对一系列背景事实、情境事实和数据事实进行整合排列,以典型叙述人的观点陈述和意见表达使受众信服。同时,宏大叙事、精英叙事、平民叙事及主流叙事交相呼应,增强了专题片的可感性和可证性。

新闻需要通过文本传递价值,而文本则需要通过叙事话语来表达。在新闻话语中,叙事频率可凸显事件的重要程度,对同一事件的重复性叙述能展现事实的不同侧面,使事实的呈现更加客观全面、真实可信。重复性叙事可以分为描述和评价两种形式,描述主要是以事实的多面性展现完整的故事内涵,评价则是通过观点的多方平衡呈现客观的故事世界。专题片《香江永奔流》中共有40个重复性叙事序列,占比达83%。在对基础序列的事件进行报道时,片中多以3~5次的叙事频率对同一事实进行重复强调或意见表达;当故事情节复杂,需要大量细节来呈现时,片中通常用8~10次或更高频率的复合序列来呈现多元平衡的叙事视角。重复性叙事在专题片《香江永奔流》中的大量运用,体现了专题片平衡客观的叙事立场,由翔实的故事素材构成的故事世界,其多元表达丰富了场景地图的景深描绘,也使时空情境的再现更多地融入个人情感,在新闻叙事中促进共鸣的产生和共识的形成。

(二)敘事修辞凸显文本主旨,多形式事实铺陈搭建叙事结构

新闻旨在向社会公众传递信息,而新闻叙事则在新闻事实的基础上结合了叙事手法,通过新闻文本的整合、重构或排列赋予新闻叙事以意义空间。叙事修辞作为新闻叙事话语的点睛之笔,是提升新闻报道真实性、合理性、正确性、精确性和可信度的策略性手段[3],新闻叙事以此来诠释新闻事实背后的主旨,有效传递社会主流价值观。

好的叙事修辞会针对不同的事实特性选取不同的叙事手法,并将叙事技巧不着痕迹地附载在事实之中,使受众对事实产生强烈的心理认同。不同的修辞手段产生的作用效果不尽相同,何纯将新闻叙事的修辞手段分为“告知以事”“服之以势”和“晓之以理”1,在对专题片《香江永奔流》的叙事修辞进行分类剖析后,可以发现这3种修辞手段在片中相互补充、互为支撑。总体上说,专题片《香江永奔流》以“告知以事”的修辞手段为主,充分展现了其作为新闻纪实片的本质特征。片中对港珠澳大桥通车、《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》的颁布等报道采用“用事实说话”的方式铺陈叙述,为专题片提供了强大的事实背景支撑,增强了新闻叙事内容的真实性,向公众传播了真实、准确、客观的事实真相。在此基础上,该片还将香港回归夜、“十四五”规划宣讲团赴港活动等情境事实进行巧妙的穿插排布,在叙述事实的基础上增强了受众的现场体验感。“服之以势”的修辞手段也贯穿专题片始终,片中所选叙事人多以国家领导人、国家行政机关人员或行业权威人士为主,将叙述人的人格特征融入新闻叙事,让受众更易接受所述内容及观点。“晓之以理”的修辞手段则着重关注情理表达,将受众置于其熟悉的事件情境之中去理解叙事主旨。例如,第一集《明珠璀璨》中出现的“马照跑”,以香港市民熟知并热爱的赛马为切入点,从受众的逻辑思维出发讲述香港回归祖国后赛马的变与不变。又如,第四集《拨乱反正》中所讲述的有关培侨中学、香港沙头角抗战纪念馆的故事,都具有一定的代表性,专题片通过动之以情的讲述全面回顾了那一段拨乱反正的艰辛岁月。

基于背景事实、情境事实的特质,专题片的叙事时序大多以回顾和追述为主,而展望则是基于主题叙事对香港未来发展的美好期冀。叙事修辞在该片中的运用,不仅增强了叙事意义的表达,引导受众更好地接受和理解新闻事实,还为专题片产生积极的社会效果奠定了坚实的叙事基础。

三、专题片《香江永奔流》的新闻叙事声音

(一)多元视角平衡叙事声音,时空情境触发视角转换

新闻的客观、平衡视角需要通过新闻叙事文本中多元叙事声音的表达来呈现,叙事人的身份及其对事件的情感、态度等,综合汇聚成故事世界传递的立场和观点。专题片《香江永奔流》在叙事声音中主要通过叙事视角和叙事主体从宏观层面展现客观的故事世界,同时搭配叙事落点从微观层面体现专题片的主题聚焦,阐释文本的意义世界。叙述人作为叙事主体之一,其社会背景及认知差异等都会导致最终所呈现的叙事视角和叙事图景不同,因此,对叙事人的选择及对叙事人的组合关乎新闻叙事的全面性、客观性和公正性。从某种意义上说,叙事主体的多元组织构成有利于实现客观表达和意见均衡[4],叙事人以第一人称的视角讲述事实,通过叙事声音将个人的经历和观点嵌入新闻文本,多层面、多样化地呈现社会各阶层对新闻事实的价值判断,为受众观察和思考事实的不同侧面提供新的向度。依据内容分析法可对专题片《香江永奔流》中的叙事人进行量化统计,进而得到7类不同的叙事人,分别为国家工作人员、商业机构负责人、专家学者、媒体从业人员、教育机构从业者、医务人员及其他人员。叙事人中国家工作人员占比达47%,构成了新闻叙事中事实诠释及表达的主体,具有相当的权威性,形成了特有的话语价值体系;其他人员占比达29%,彰显了专题片以人为本、平等客观的价值理念;商业机构负责人占比达11%,既体现了香港作为全球商业中心的重要地位,也反映了香港经济实体的发展变迁。从叙述人的地域属性来看,专题片《香江永奔流》借助来自不同地域的叙事人之口,讲述了香港回归祖国25年来各领域的发展变化,展现了不同的地域视角,诠释了事物的多面性,也增强了新闻叙事的可读性和事实观点的客观性。可以说,平衡报道促进了受众对事实观点的接受和解码,社会各领域的发声令各类观点得以自由呈现,使新闻叙事能够更加立体、客观、真实地呈现在受众面前。

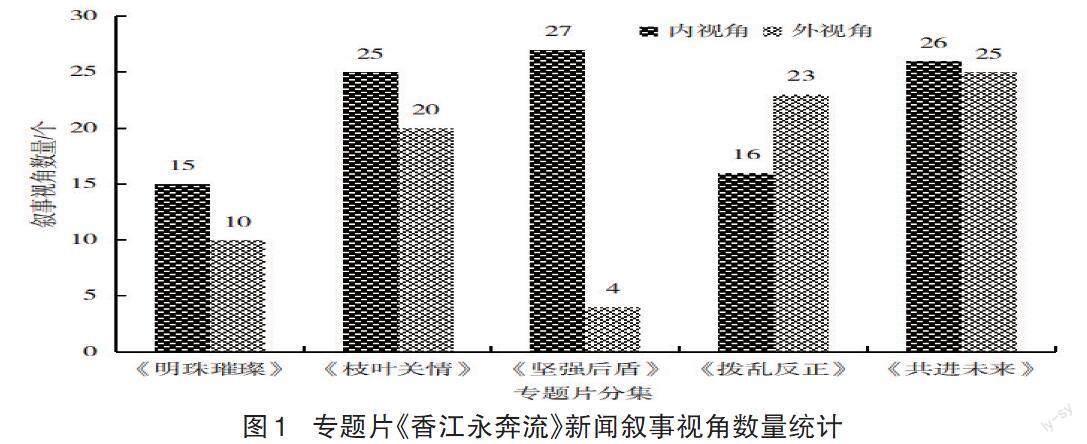

叙事视角是叙事人讲述故事的角度,可在一定程度上体现叙事人在故事中的参与程度,其可分为内视角和外视角两大类。从功能上看:内视角将故事世界中的人物作为叙述者,以其所看所感和行动态度引导故事主线的推进;而外视角的叙述者则置身于故事之外,其本身并不是事件参与者但对事件全貌有较为清晰的把握和认知,因此能够站在相对客观公正的立场对事件进行评论,引导社会舆论并在新闻叙事中连接传受双方。图1为专题片《香江永奔流》新闻叙事视角的数量统计图。由图1可知,专题片《香江永奔流》以内视角叙事为主,注重叙事主体真实情感的表达和主题意义的传递。内视角在第三集《坚强后盾》中运用尤为突出,而外视角的运用则主要集中于第四集《拨乱反正》和第五集《共进未来》。在第三集《坚强后盾》等篇章中,专题片通过对时空情境的并列再现和事件当事人内心世界的情感表达,以局内人的叙述视角增强了故事的真实感,提升了新闻叙事的感染力,深化了受众的情感认同。同时,内视角的亲历性能够在一定程度上逼近事实原本的状态1,通过叙事声音配合影像画面再现事件的时空情境,让受众仿佛置身于真实场景,为事实的铺叙搭建生动的舞台背景。在第四集《拨乱反正》和第五集《共进未来》中,运用大量外视角能够让受众从更为客观的角度观察事件,但由于镜像化的客观描述只能以外部观察者的身份来叙述,缺乏细节的事实支撑,从而需要大量内视角的阐释进行补充,以此传递更加全面、具体的新闻事实。

从专题片《香江永奔流》的故事世界层面来看,新闻叙事的时空情境主要由内视角的叙事构建而成,外视角作为事件评述穿插其中,故场景情境的再现成为叙事视角转化的关键,其可调节新闻叙事的情感表达和事实评述。叙事视角随着时空情境的转换而潜移默化地发生变化,叙事人在内外视角的转换中串联新闻文本与故事世界的时空情境,完成叙事的时空重塑。同时运用叙事视角将制作文本转换成故事文本,实现叙述主体与故事内容的融会贯通。在新闻叙事的整体构建中,内视角的真实可感和外视角的客观公正在新闻叙事中相互补充、互为依存,共同服务于事实建构和主题表达。

(二)视听语言营造真实情境,叙事落点强化主题聚焦

新闻的视听语言是一种向公众展示故事、阐释理念的工具,与其他形式的视听语言相比,新闻的视听语言有其特殊性。专题片《香江永奔流》通过多种形式的视听语言传递特定的主题和价值观。在片头部分,先以香港全景航拍镜头进入故事叙事场景,再通过粤语旁白及香港社会日常的声音和画面,激发受众的环境感知,并将其迅速代入故事情境。同时,专题片运用图像元素引发受众联想,以话语声音辅助阐释主题要义,以背景音乐激发受众情感共鸣,以音效及语速制造轻重缓急的叙事节奏,共同完成新闻叙事场景的切换,将受众从上一个情境中抽离出来并代入下一个叙事主题当中。在片尾部分,专题片使用了粤语版《东方之珠》MV的展望未来部分,经过全新改编的歌曲极具叙事性,使被选取的片段与专题片的主题交相呼应,既承接新闻叙事的情感表达,也为受众对专题片叙事内容的理解和对主题的想象提供了意犹未尽的延展空间。片头和片尾作为固定的叙事框架,构建了宏观的叙事背景,奠定了基本的情感基调,在不断的重复和循环中,新闻叙事内容和主题思想情感逐渐内化为受众的认知和价值判断,在视听语言的呈现中成为显性的时代记忆符号和专题片《香江永奔流》的表征符号,当音乐响起、画面再现,即使不在故事世界当中,也能激发受众产生联觉和想象的空间。

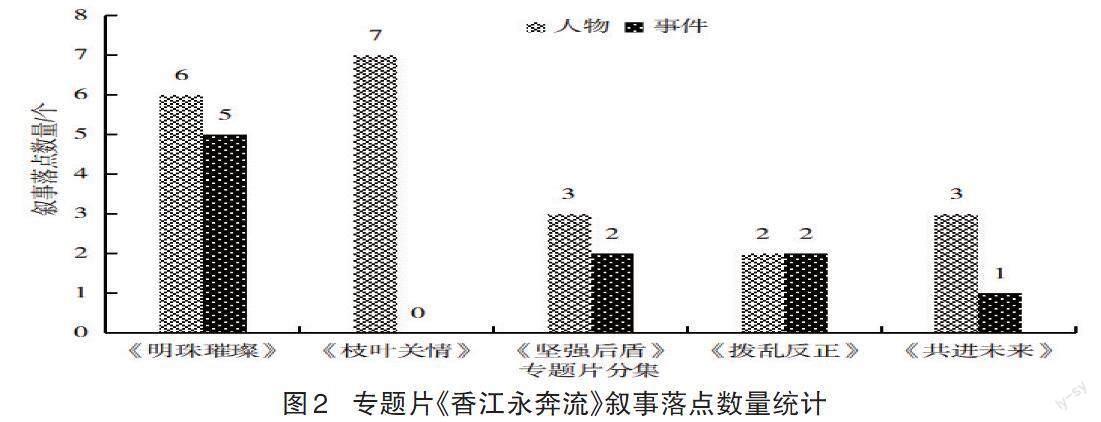

新闻叙事的具象化表达最终要体现在叙事落点上,新闻叙事落点能够彰显主题聚焦,而聚焦之处也凝聚着故事的意义世界。叙事落点将宏观主题具化为可感知的事件和人物,通过典型人物或事件的选取和组合,呈现特定的叙事主题并表达叙事者的立场、观点。复杂的新闻事实一般通过多个新闻事件的不同侧面联动呈现,以叙事落点和主题聚焦的有机联动强化意义的引导和接受,并影响社会舆论的形成和发展。图2为专题片《香江永奔流》叙事落点的数量统计图。由图2可知,相较于标志性事件的选取,专题片《香江永奔流》的叙事落点主要集中在人物身上。叙事中的人物作为鲜活灵动的元素,其本身所具有的复杂性和多面性使叙事有更强的故事性和感染力。专题片《香江永奔流》对人物的选取有“小”有“大”:小人物作为叙事落点能够迅速拉近受众与故事主人公之间的距离,增强故事的真实感,让受众在典型人物的故事中汲取精神力量,同时以小人物的命运变化和情感表达来展现变迁中的社会景象;大人物即公众人物,他们作为舆论领袖出现在新闻叙事中,一般是具有较强权威性的公职人员或有突出贡献的行业领军人物,他们能够直接参与香港的蓝图规划或社会建设,并立足于较大的视野格局进行事实的深度剖析,通过公众人物视角能够提升叙事的可信度和影响力。整体来看,新闻叙事既需要人物落点,也需要事件落点。人物落点通过细节描述传递情感和意义,而标志性事件作为香港发展的社会表征,连接着过去、现在和未来,凝聚着时代的集体记忆,在新闻叙事中起到补充例证和增强历史逻辑关联的作用。

(三)構建社会共识,塑造新闻叙事的意义空间

新闻媒体作为承载新闻事实的媒介,是国家意识形态的传播机器,从某种意义上说,借助媒介渠道传播的新闻叙事,在主题表达和意义建构中都有特定的意识形态倾向。新闻媒体作为公众了解外部世界的主要渠道,通过事实选择和价值判断搭建议程设置,向公众呈现一个有意义的世界。社会知识的积累对建立良好的社会秩序有促进作用,新闻媒体通过知识传播促进公众经验积累,组织社会大众积极参与公共生活讨论,在社会化的过程中引导社会舆论、形塑思想观念,使公众形成较为稳定的行为和价值解码框架。专题片《香江永奔流》将事实符号化,通过叙事者的视角转换触发时空情境再现,将历时的叙事场景连接重组为共时表达,激发受众的情感共鸣和话题讨论,为社会共识的形成提供了舆论基础和意义空间。

在香港回归祖国25周年之际,主流媒体通过专题片《香江永奔流》对外回应诸多社会关注的香港发展问题,掌握话语主动权并占领社会舆论高地,向世界讲述中国香港故事,传递中国蓬勃发展之音,具有特殊的时代内涵,其通过回望香港发展历程,剖析“一国两制”下香港回归祖国后的变与不变,展现在祖国政策支持和特别关怀下香港人民的真实生活场景,展望香港背靠祖国融入国家发展大局的宏伟蓝图。主流权威媒体引导社会公众正确认识香港发展,通过梳理事实以及观点的表达、反馈等促进公众形成社会共识,引导社会舆论并形成推动香港繁荣发展的积极力量。专题片《香江永奔流》连接故事世界和现实社会,故事世界的意义传播促进了现实社会的精神交往,受众根据主体需要对新闻叙事传递的信息进行整合加工和内化吸收,外化为社会行动指导认知和实践。在新闻媒体社会化功能的影响下,新闻叙事的接受者通过个人行为和观点的二次传播,不断扩大故事世界意义的延展范围,唤醒隐性接受者参与新闻文本意义的解码。

场景连接和时空情境构成故事的叙事空间,组成了新闻叙事场景地图的意义密码。媒介语境依托新闻事实,将新闻文本符号化、符号排列意义化、意义传播定位精准化和普适化,避免受众因社会认知水平或文化背景差异而产生信息误解,使新闻叙事文本的内容定位规范在受众理解和接受的范围之内,提升接受者的判断力和意义识别的可能性,实现新闻叙事意义的一元解读。文本意义是由编码者和解码者共同建构完成的,接受者基于自身视角对新闻文本产生不同的理解,实现已有知识与现实视野不同视域的“视界融合”1,形成不同个体对文本的多元解读。新闻文本通过对故事世界意义的精准表达,进一步深化主旨,增强认同,使文本的多元解读在互联网的意见交流中融合成为文本的一元解读,即形成社会共识并完成意义空间形塑。

四、结语

专题片《香江永奔流》凝聚着香港发展的时代之音,展现了“东方之珠”在新的历史时期开新篇、展新颜的发展宏图。通过讲好中国香港故事、传递好中国声音,专题片为香港繁荣发展营造了良好的社会氛围,并指导人们的社会实践。在专题片的新闻叙事中,叙事符号凝聚着主题意义的表达空间,在社会知识积累中形塑着社会秩序。片中由不同事件组成的叙事序列搭建起叙事场景,并通过叙事主线再现时空情境下的事实原貌,从而赢得公众信任并使其产生情感共鸣,在潜移默化中达成社会共识,重塑价值认同。专题片《香江永奔流》中的历史回溯和价值表达激发了全体中国人的爱国情怀,表达了中国人民对美好生活的向往和追求,凝聚了民族团结的力量,汇聚了不竭的发展动力。正如专题片的主题——香江之水奔流不息一样,香港与内地的互联互通也如同江水支流汇入奔腾大海,凝聚了强劲的发展动力,在为香港谋新篇的新征程中注入了富有生机、奔腾不止的动力。

参考文献:

[1]齐爱军.关于新闻叙事学理论框架的思考[J].现代传播(中国传媒大学学报),2006(4):142-144.

[2]臧國仁,蔡琰.叙事传播:故事/人文观点[M].杭州:浙江大学出版社,2019.

[3]托伊恩·A.梵·迪克.作为话语的新闻[M].曾庆香,译.北京:华夏出版社,2003.

[4]马嘉.海外华文媒体“一带一路”新闻叙事研究:以“日本东方新报”两届“一带一路”国际合作高峰论坛报道为例 [J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2021(5):126-134.

【责任编辑:郑雅倩】