互助养老意愿、形式偏好和服务内容偏好的性别差异

易治齐 隋玉杰 孙金明

一、研究背景

互助养老自2008 年在河北创出“肥乡模式”之后,很快在全国农村推广,随后在城市中也广泛开展。近年来互助养老也频频出现在国家积极应对人口老龄化的顶层设计政策文件中。2021 年民政部、国家发展和改革委员会联合印发的《“十四五”民政事业发展规划》和2022 年2 月国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》均提及互助养老,2022 年的《政府工作报告》也提出鼓励发展农村互助式养老服务。学者指出,互助养老在促进养老观念转变、缓解社会养老压力、促进社区和谐与社区凝聚力提升、完善社会养老服务体系等多个层面具有重要意义(金华宝,2014)。

在老年长期照护体系中,互助养老也发挥着重要作用。老年长期照护包括正式照护体系和非正式照护体系,其中非正式照护体系由家庭、邻居、朋友和志愿者组成,为老年人提供照料以保证其生活质量(鲁伟等,2017)。在实际中,制度政策不完善、资金投入不足、专业护理人员缺乏、服务质量低,以及“421”的家庭结构导致由机构承担或由家庭承担的老年长期照护呈现颓势,越来越需要其他非正式照护来弥补家庭照料和机构照料的不足(李彩霞、赵向红,2015;鲁伟等,2017)。在老年长期照护的实践中,以时间货币模式为代表的互助养老可以有效缓解老年长期照护的压力(Blanc & Marie,2013),促进社区非正式照护资源的开发。互助养老与家庭养老、社区照护和机构养老共同构筑老年长期照护体系。

互助养老的实践仍面临诸多挑战。与家庭养老、社区照护和机构养老所强调的老年人为服务接受方不同,互助养老在本质上注重的是老年人既是服务供给方,也是服务接受方。他们通过守望相助,满足步入老年后的生活照料、精神慰藉和患病时的陪伴支持等方面的需要。家庭、社区和机构养老更多是通过外在的制度规范保障给老年人提供帮助,而互助养老更强调的是内生动力,是自我驱动的共建共享。现实之中,有学者发现互助养老的实际情况不容乐观,设备闲置、徒有其表等情况时有发生(赵志强、刘刚,2013),其背后的原因可能包括老人参与互助养老的意愿不足,对老年人参与互助养老的原因缺乏了解,以及无法为不同特征的老年人提供符合需求的互助养老服务。因此,探究老年人的参与意愿、对互助养老的形式偏好和服务内容偏好对于互助养老的实施具有重要意义。

性别分析是老年研究中的基本视角。以往研究显示,不同性别的老人在选择互助养老时存在一定差异。王立剑、杨柳(2022)和廖欢(2022)在研究中指出性别对互助养老意愿有显著影响。但就男性老人还是女性老人更愿意参与互助养老方面,已有研究还存在一定争议。一部分研究指出,女性老人的参与意愿较男性老人更强(王振振等,2017;曹文静等,2020),这可能是因为社区被赋予生活空间的属性,被归为女性空间(刘建军、张兰,2019),因此女性老人更愿意参与社区互助养老。另一部分研究发现男性老人较女性老人的参与意愿更强(闫奕宇等,2022),这可能是因为男性老人更习惯于从社会中获取养老资源,女性老人对家庭的依附程度较男性更强(高翔、王三秀,2017;王鹏、吴愈晓,2022)。

此外,已有的互助养老研究中,大量实证研究着眼于社会人口变量对互助养老意愿和需求的预测,对于性别本身的关注较弱。尚无研究结合实证数据对互助养老意愿的性别差异进行深入分析和阐述。另外,已有互助养老研究对于不同性别的老年人在互助养老的形式和内容的偏好差异探讨相对较少,互助养老形式和服务内容的性别差异尚无专门论述,仍待进一步探查。因此,从社会性别视角出发,本研究将探查不同性别老人在互助养老意愿、互助形式偏好以及互助服务内容偏好上的差异。

二、理论基础

社会性别理论是本研究的理论基础。性别包括生物意义上的性别和社会意义上的性别,生理性别即生物学上不同性别存在的差异,而社会性别是社会建构的结果,它并非先天决定,而是由文化确定的(Jaggar,1983)。具体来说,社会性别是用来指由社会文化形成的对男女差异的理解,以及社会文化中形成的属于女性或男性的群体特征和行为方式(谭兢嫦、信春鹰主编,1995:145)。

社会性别带来的差异表现在语言、社会分工、工作职业和家庭角色等方面(苏红,2004)。社会性别差异在家庭领域内的一种表现为传统性别分工的“男主外、女主内”模式,家庭被视作妇女的工作场所,公共领域为男性赚钱的工作场域(沈奕斐,2005),以此符合男性家庭生存供养者和女性家庭照料者的社会期待和社会性别气质。在传统性别分工框架下,女性对于家庭的依赖程度较男性更强,男性较女性能更自如地运用社会资源。

传统性别分工理论框架适用于中国老年人。一方面,传统性别角色观念在“60 后”和“70 后”群体中仍然占主导地位(吴愈晓等,2022),这侧面反映了中国老年群体仍保持传统社会性别观念;另一方面,老年群体在家庭劳动方面同样保持传统性别分工,女性一直是家务劳动的主要承担者。数据表明,女性在照料家庭成员和做饭、清洁、日常采购等家务劳动上花费的时间为154 分钟,约为男性的2 倍(第四期中国妇女社会地位调查课题组,2022)。尤其在退休后,传统性别分工模式和性别观念仍然延续,女性老人仍然承担较重的家务劳动和照顾工作,男性老人则从“公”领域的劳动中解放出来,获得更多闲暇时光,而女性老人需要在完成家务劳动后才拥有闲暇时间(韩央迪等,2017)。这一定程度上意味着女性的家庭照顾压力一直延续到老年时期,而承担家务劳动也降低了女性老人的生活质量,剥夺了女性老人社会参与的机会,限制了女性老人的活动场域。

不同性别老人对自身的认知会影响其互助养老的参与意愿。由于长期处于“男主外、女主内”的分工和“逢老必衰”的刻板框架内,女性老人会被视为疏离和脱离社会的群体(李翌萱,2020)。女性老人也会更倾向于将自己界定为弱势,这种片面的消极态度会成为女性老人社会参与的阻碍因素,并可能影响女性老人的个体认知和社会参与的信心(陶璐,2011;韩士博,2012;李翌萱,2020)。因此,女性老人在传统性别观念的影响下,在面临养老选择时可能会更不愿参与社会化养老服务。

另外,传统性别框架下,不同性别老人在参与社会养老服务的过程中也会受到过往生活经验的影响,会产生养老形式和养老服务内容上的偏好。女性老人在过往生活中可能更多在建构有意义的家庭和情感和谐的生活,在社区养老服务中,女性老人会更注重“关系”的维持(张静敏、陈业强,2022)。而男性老人在过往生活中承担着掌权者和直接劳动生产的角色(刘建军、张兰,2019),退休后,社区也成为男性老人的主要活动场域,注重“秩序”的建构(张静敏、陈业强,2022)和自我价值的实现是男性老人社会参与的重要内容。因此,不同性别老人在互助养老服务形式和服务内容上可能会呈现差异。

基于社会性别理论,传统性别分工所导致的老年人在家庭内所要承担的责任和家庭外社会参与机会的不同,以及传统性别观念内化带来养老倾向上的差异,有可能带来两性老人在互助养老意愿的差异,以及在互助形式偏好和互助服务内容偏好上的差异。这方面的研究目前仍然匮乏。

三、研究方法

(一)数据样本

本研究的数据来源于2019 年3 月至9 月在北京、石家庄、廊坊三地开展的互助养老问卷调查,调查对象为城市社区中非失智60 岁及以上的老年人。

研究采用配额抽样方法。由于缺少全面性的互助养老服务管理平台去获取所有互助养老服务使用者的名单,以及缺乏三个调研地点区域内所有的互助养老站点的完整名单,为尽量提高样本的代表性并兼顾调查总体的结构性特征,抽样以2014 年中国老年社会追踪调查中老年人的性别、年龄及婚姻状况数据为参照,以确定样本中老年人的性别、年龄和婚姻状况比例,使样本结构在辅助变量层面上与实际情况尽可能相近。

本研究选择在北京、石家庄和廊坊三地分别进行问卷采集的考虑因素如下。第一,在城市规模上,2019 年北京市、石家庄市城区常住人口分别为2 153.6 万人、506.56 万人,廊坊市城区常住人口约100 万人,三地分别属于超大城市、大城市、中小城市,满足不同城市规模的差异性。第二,在城市社会经济发展水平上,三个地区存在较大差异。在2019 年全国城市国内生产总值排名中,北京市国内生产总值位列全国第2,石家庄市位列第36,廊坊市位列第68。第三,就老龄人口比例而言,北京市60 岁及以上老年人口占总人口的17.24%,65 岁及以上人口占比为11.4%;石家庄市60岁及以上人口占比为20%,65 岁及以上人口占比为13.4%,廊坊市60 岁及以上人口占比为16.85%,65 岁及以上人口占比为11.68%。按照国际公认的60 岁以上人口占10%以上或65 岁人口占7%以上即为步入老龄化社会,2019 年三座城市均已步入老龄化社会。

问卷内容包括老年人的社会人口特征、健康状况、对互助养老的认知、参与互助养老意愿、互助养老形式等。问卷填答方式分为访问员面访和老人自填。排除无效问卷的原则如下:一是问卷漏答三道题目及以上,二是单选题项选取2 个或2 个以上答案,三是问卷答案呈现高度同一性。本次调研共收集问卷752 份,其中有效问卷633 份,有效问卷回收率为84.2%,调查中数据缺失值小于5%。有效问卷中面访问卷占75.3%,自填问卷占24.7%。

(二)变量

参加互助养老的意愿变量包括不愿意参与和愿意参与两个选项。“对互助养老感兴趣的原因”可多选,包括“发挥余热,实现自身价值”“身体状况允许”“经济条件较好”等8 个选项。“对互助养老不感兴趣的原因”可多选,包括“没有时间”“身体条件不允许”“帮不上别人什么忙”等10 个选项。

互助养老形式变量包括“结对帮扶”“熟人抱团”“住一起互助”等8个选项,受访者对这8 个具体的互助养老形式的支持程度赋值为“1”“2”和“3”,分别代表“不支持”“一般”和“支持”。

互助养老服务内容变量包括“希望在互助养老中获得的服务”以及“希望在互助养老中提供的服务”。两个变量包括8 项相同的具体服务内容,如“休闲娱乐”“居家卫生”“饮食照料”等。受访者可以在8 个选项中选择多项。

(三)数据处理方法

本研究使用SPSS26 软件进行统计分析,运用交叉表方法对性别与互助养老意愿和原因、互助养老形式、互助养老服务内容进行描述分析,运用卡方检验对性别与参加互助养老的意愿之间的关系做显著性检验。

四、结 果

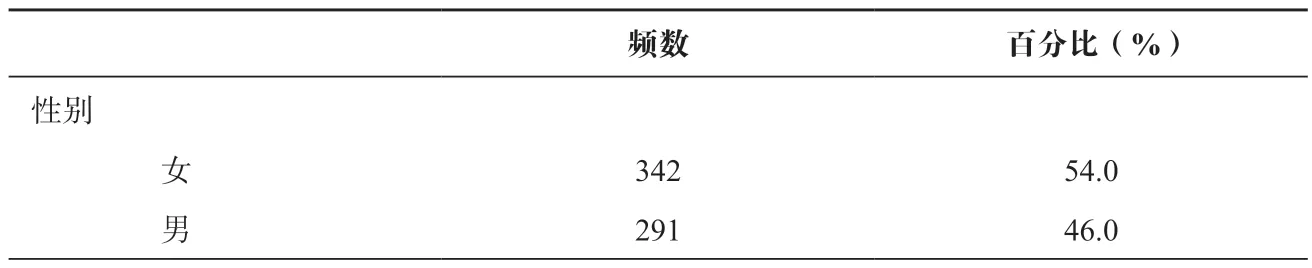

(一)受访者的社会人口特征

样本中男性和女性受访者分别为291 人和342 人,平均年龄为73.78 岁。其中有近四成受访者没有配偶,文化程度在高中或中专及以上的受访者占样本的37.92%,12.6%的受访者不识字,77.4%的受访者认为自身健康情况处于一般水平及以上(详见表1)。

表1 受访者的社会人口特征

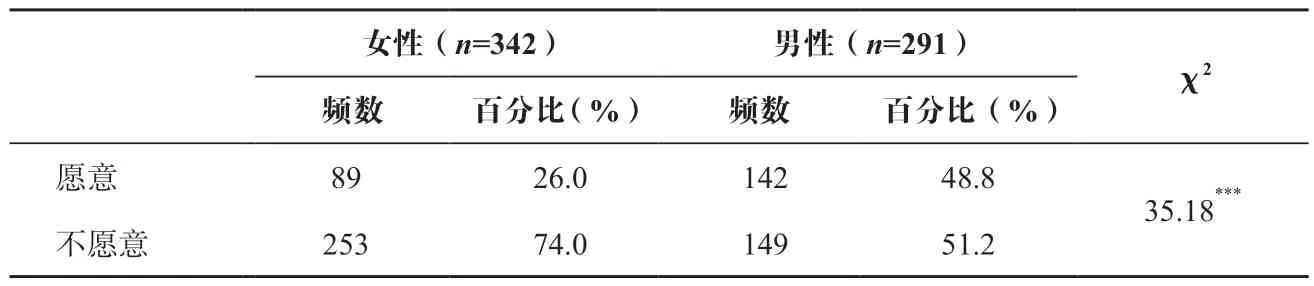

(二)性别与互助养老的参与意愿和参与原因

在342 位女性老人中,仅有89 位老人愿意参与互助养老(26.0%),而在291 位男性老人中,有142 位老人愿意参加互助养老(48.8%)。使用卡方检验分析后发现,不同性别的老人在互助养老意愿上有显著差异,男性老人的参与意愿显著高于女性老人(χ2=35.18,p<0.01),结果见表2。

表2 性别与互助养老意愿的卡方检验结果

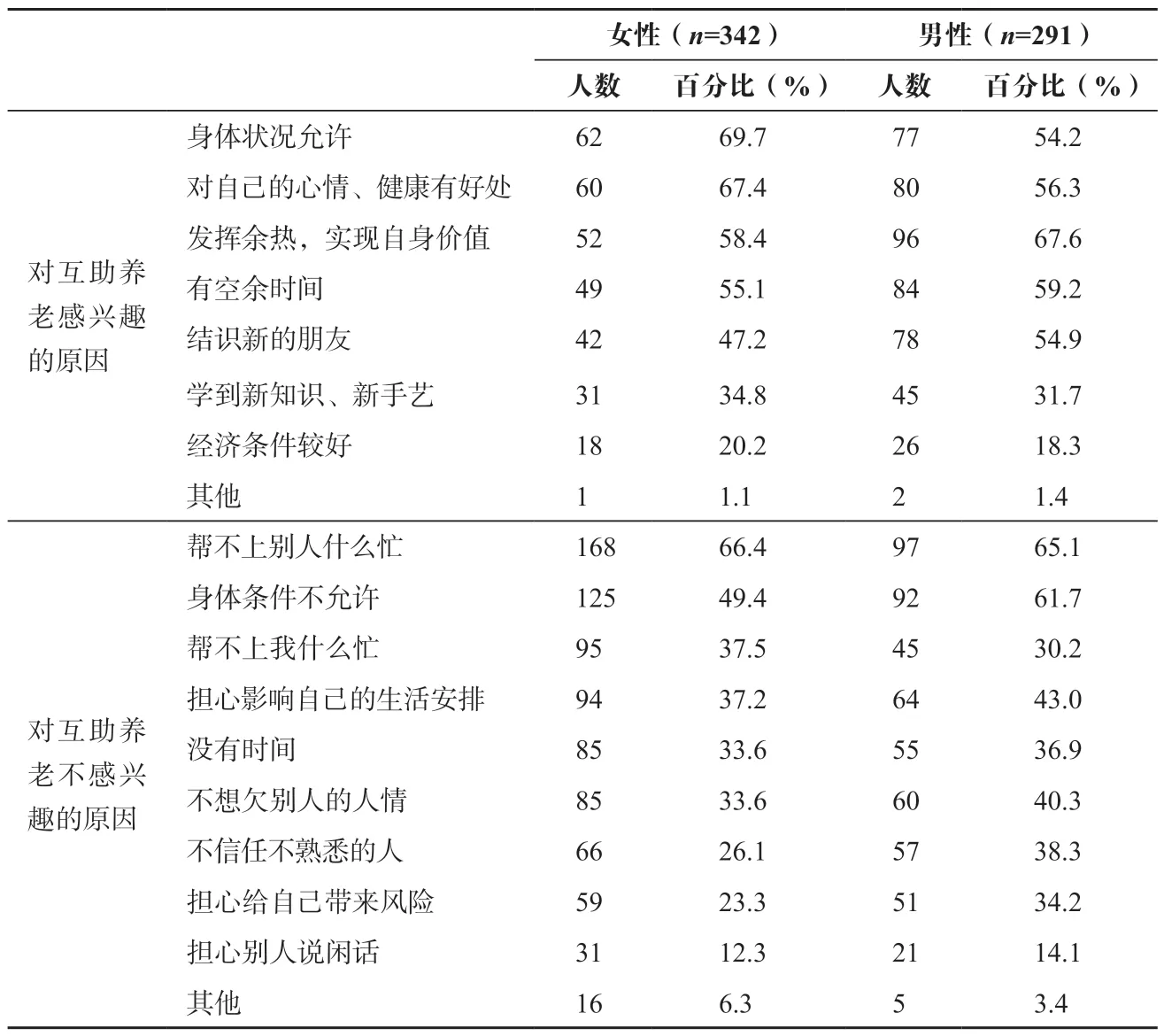

具体到愿意和不愿意参与互助养老的原因,在89 位有参与意愿的女性老人中,对互助养老感兴趣的三个主要原因为,身体状况允许(69.7%),对自己的心情、健康有好处(67.4%)和发挥余热、实现自身价值(58.4%)。在142 位男性老人中,发挥余热、实现自身价值(67.6%),有空余时间(59.2%)和对自己的心情、健康有好处(56.3%)是三项主要原因。不同性别的老人对互助养老感兴趣的主要原因存在明显不同,女性把自身状况和受益排在最前面,而男性把利他和自我实现排在首位。

对互助养老无参与意愿的老人中,女性老人不愿参与的三个主要原因为帮不上别人什么忙(66.4%)、身体条件不允许(49.4%)和帮不上我什么忙(37.5%)。男性老人则认为帮不上别人什么忙(65.1%)、身体条件不允许(61.7%)和担心影响自己的生活安排(43.0%)是不愿参与互助养老的重要原因。男性老人更担心参与互助养老会影响自己的生活安排,结果见表3。

表3 不同性别老人参与和不参与互助养老的原因

(三)性别与互助养老形式和服务内容

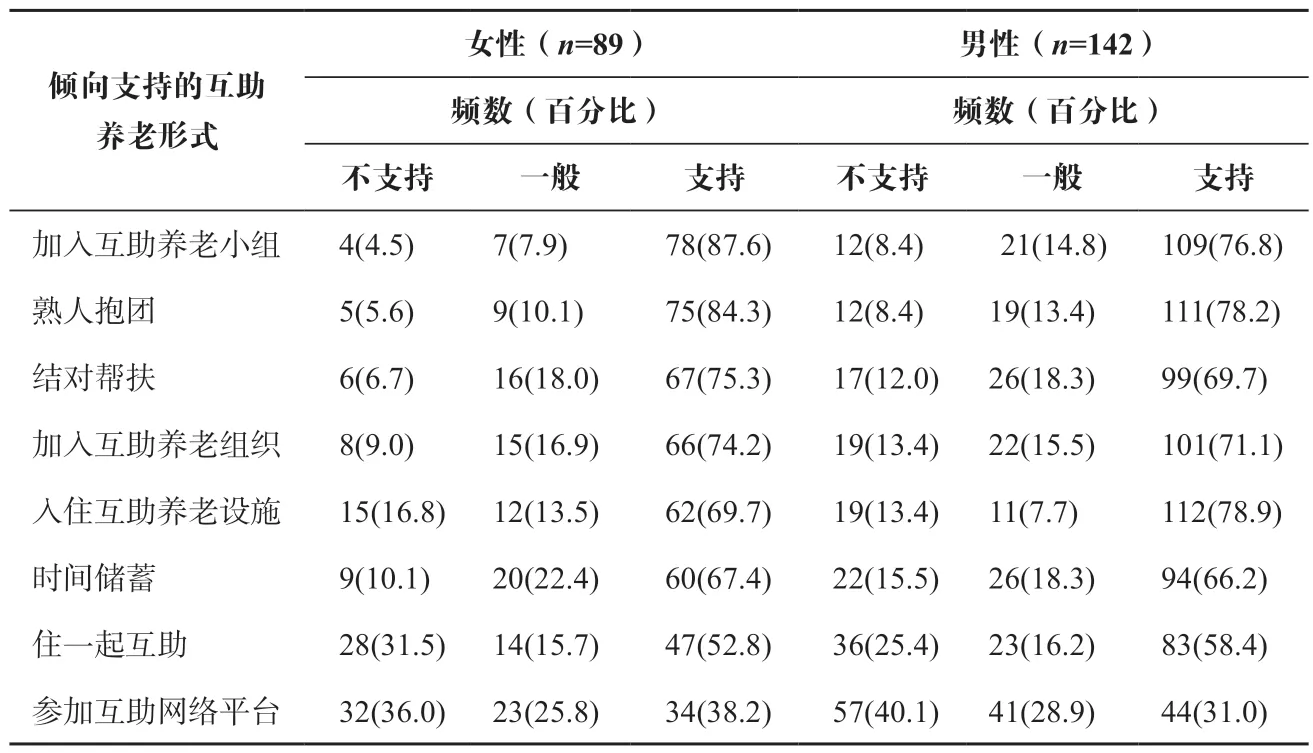

不同性别的受访老人在互助养老形式的选择上存在一定的差异。在八项具体的互助养老形式中,女性老人支持率较高的三种形式分别是加入互助养老小组(87.6%)、熟人抱团(84.3%)和结对帮扶(75.3%),男性老人支持率较高的三种形式分别是入住互助养老设施(78.9%)、熟人抱团(78.2%)和加入互助养老小组(76.8%)。两性老人对于时间储蓄、住在一起互助和参与互助网络平台三种互助形式普遍的支持率普遍较低。不同性别老人的互助养老形式倾向存在较大差异,具体结果见表4。

表4 不同性别老人倾向支持的互助养老形式

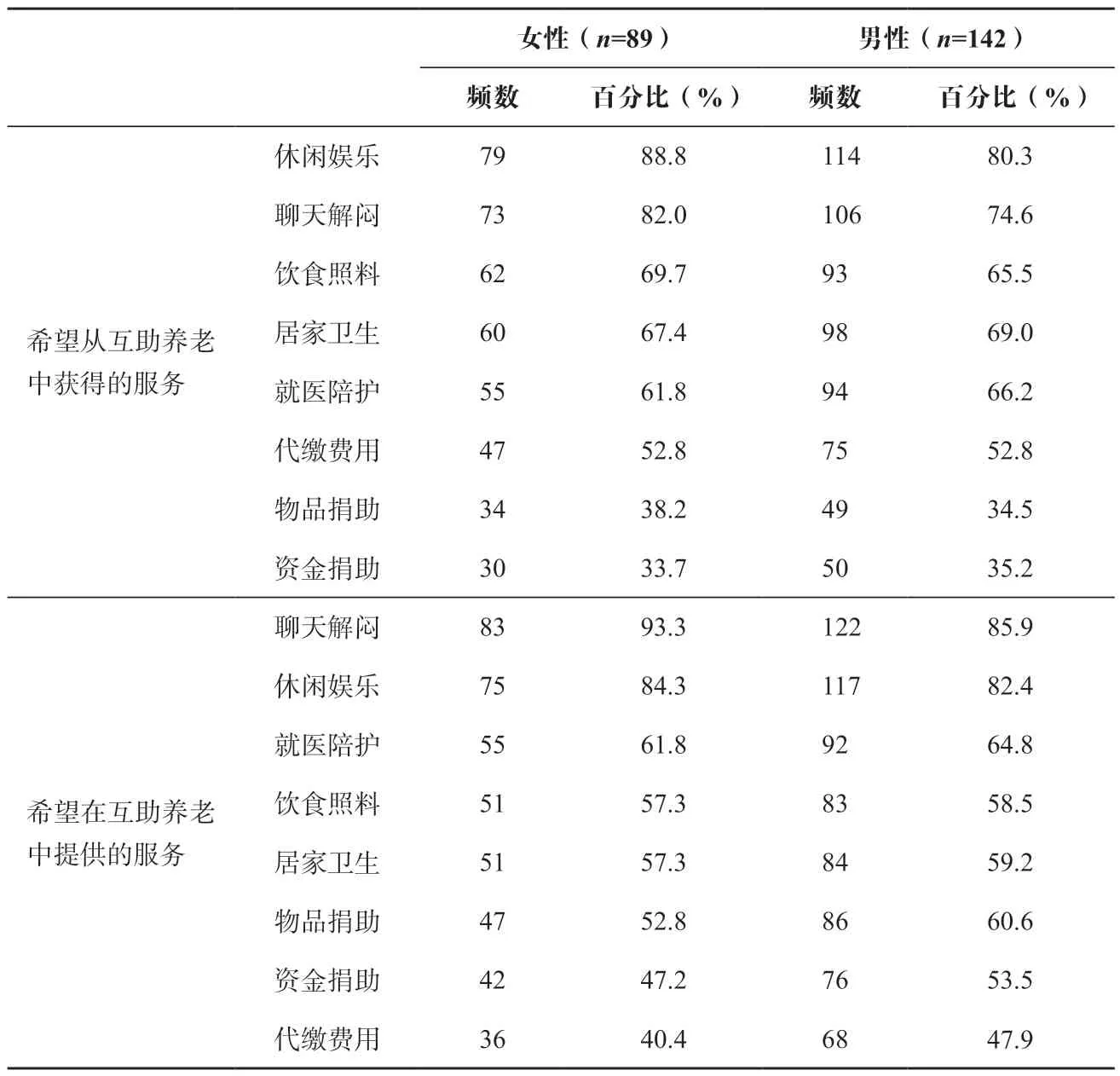

不同性别受访老人希望在互助养老中获得和提供的服务的选择差异较小。在89 位愿意参与互助养老的女性老人中,三项首要需求是休闲娱乐(88.8%)、聊天解闷(82.0%)和饮食照料(69.7%),三项愿意提供的服务为聊天解闷(93.3%)、休闲娱乐(84.3%)和就医陪护(61.8%)。在142 位愿意参与互助养老的男性老人中,三项首要需求是休闲娱乐(80.3%)、聊天解闷(74.6%)和居家卫生(69.0%),三项愿意提供的服务为聊天解闷(85.9%)、休闲娱乐(82.4%)和就医陪护(64.8%)。不同性别的老人对于互助养老的服务需求和服务提供的在排序没有明显差异,但在需求的前三项上男性选择的比例都明显低于女性老人。总体而言,不同性别老人在互助养老服务内容倾向上的差异不明显,具体结果见表5。

表5 不同性别老人希望在互助养老中获得和提供的服务

五、结论与讨论

互助养老是一种强调内生动力和自我驱动的养老服务模式,性别差异会带来老年人对互助养老偏好的不同。本研究致力于探查不同性别老人在互助养老意愿、互助养老形式和互助养老服务内容偏好上的差异。研究结果表明不同性别老人在互助养老意愿上有显著差异,在互助养老服务形式偏好上存在差异,在互助养老服务内容偏好上差异不明显。

第一,不同性别的老人的互助养老参与意愿存在显著差异,男性老人的参与意愿显著高于女性老人,这与王振振等(2017)的研究结论不一致。男性受访老人和女性受访老人对互助养老感兴趣的主要原因存在明显的不同,女性把自身状况和受益排在最前面,而男性把利他和自我实现排在首位。从社会性别视角看,一方面,女性老人更可能因为传统性别观念内化而认为自己处于更弱势的状态,对待衰老女性老人更容易产生无助等消极态度(章敏敏,2013),而男性老人长年参与社会活动,更容易接受社会化养老服务,并在社会参与中达到自我实现(张静敏、陈业强,2022)。另一方面,传统性别分工还导致女性老人承担了更多的家务劳动,占用了女性老人的休闲时间(韩央迪等,2017),较大程度上限制了女性老人的选择,导致其参与互助养老的意愿更低。另外,互助养老在城市里更多是作为一种社会参与性的志愿服务活动,在传统性别框架下,对女性社会参与的期待较低,而当女性老人参与志愿服务的价值不被社区居民和家人认可时,参与意愿会明显降低(沈蓓绯,2011)。

第二,不同性别的老人在互助养老服务形式偏好上存在差异。研究结果中,女性老人的首选互助养老形式为加入互助养老小组,而男性老人的首选为入住互助养老设施。这一定程度上反映出女性老人可能更加重视人与人之间的支持与互助,男性老人更注重有组织保障的互助支持。这或许是受到社会化过程中男女不同社会角色期待的影响。女性习得关爱与关系维系的价值导向,而男性习得运用社会制度体系中的资源的价值导向。这与已有研究保持一致,男性在进入社区时,会承担社区领导者的角色,更倾向权威性的工作活动(王政、杜芳琴主编,1998:271—272),男性老人会更倾向于社会制度体系的价值导向,偏好有组织保障的互助养老形式。

第三,不同性别的老人在互助养老服务内容偏好上的差异不明显。但值得注意的是,互助养老服务需求和供给不匹配。在生活照料方面,两性老人对于饮食照料和居家卫生的需求旺盛,而愿意提供服务的老人相对较少。女性老人提供照料服务的意愿和需求的差距相较男性老人更大。这可能是因为,一方面,女性老人的健康状况和患病情况劣于男性老人,女性老人生活照料更为缺乏,需求更为旺盛(夏辛萍,2016);另一方面,女性老人长期负责家庭生活照料,可能对这类事务产生了倦怠,从而产生较低的提供意愿。而男性老人的生活照料服务上供需差异较小,可能是因为一方面男性老人更可能在生活照料方面获得配偶支持,另一方面目前调查研究的老人受传统性别观念和性别分工的影响较大,男性老人较少接触生活照料工作,可能认为生活照料服务难度较低,因而有更强的提供意愿。

上述结论为互助养老政策调整和具体实施提供了一定启示。首先,互助养老存在明显性别差异,在积极推广互助养老,促进非正式照护资源的开发,构筑老年长期照护体系的过程中,应关注到不同性别老人的在参与意愿、偏好和需求方面的差异。在推广互助养老的过程中,应积极关注女性老人的参与意愿,提升女性老人对互助养老的认知,在女性老人中传播积极老龄化意识观念,并提供满足女性老人需求的互助养老服务。同时在男性老人中积极倡导利他主义,促进男性老人参与互助养老,作为男性老人实现积极老龄化的途径之一。其次,在互助养老实际运行中,应注重男女两性老人在互助形式和内容的差异。关注女性老人对于关系和情感的需求,为女性老人提供互助小组和结对帮扶等形式的互助养老服务。为男性老人提供更有组织保障的互助服务能更好地促进男性老人参与互助养老。最后,关注两性老人在互助服务的供需差异,应在互助中提供补充性服务。仅仅通过老年人的自助和互助难以完全满足老年人的养老需求,特别是生活照料类的需求,应加强志愿服务和第三方购买服务,补全互助养老服务中的短板。另外,关注女性老人在生活照料类服务上更大的供需差异,一方面为其提供补充性照料服务,另一方面关注其在提供该类服务中可能产生的倦怠,为其提供相应的支持。

——基于CFPS 2016年数据的实证分析