新时代我国社会救助制度变迁路径研究

张浩淼 高 晨

一、引 言

党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代,完成了脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务。在此期间,社会救助制度开始从“生存型”转向“发展型”(仲超,2021a)。一方面,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,城乡低保受助人数总体呈减少趋势;另一方面,我国社会力量蓬勃发展,丰富了支持社会救助事业的慈善力量①根据民政部历年《民政事业发展统计公报》汇总得出。民政部,《民政事业发展统计公报》,http://www.mca.gov.cn/n156/n189/index.html,最后访问日期:2023年8月3日。。为满足困难群体的生存和发展需求,中共中央办公厅、国务院办公厅颁布《关于改革完善社会救助制度的意见》,提出要建立健全分层分类的社会救助体系,提升服务能力,拓展救助功能(国务院,2020)。党的二十大立足从“全面小康”到“共同富裕”的目标衔接,再次强调健全分层分类社会救助体系,意味着提供“物质+服务”的发展型社会救助制度建设已成为当下社会救助制度变迁的前进方向(李春根、王悦,2023)。

进入新时代以来,我国社会救助制度的功能和定位得到了怎样的拓展?我国社会救助的制度模式发生了怎样的转变?是什么力量触发了制度变迁的尝试?基于实现共同富裕目标的要求,未来我国社会救助制度的发展方向是什么?本文将通过制度变迁有关理论构建分析框架,尝试对上述问题作出解答,为新时代我国社会救助制度创新发展提供有益借鉴。

二、文献述评

社会救助制度是国家和社会满足困难群体基本生活需要的制度安排,是我国社会保障体系的重要组成部分。新中国成立以来,社会救助制度经历了一个渐进且系统的变迁过程。学界对我国社会救助制度变迁的研究主要集中在变迁历程、制度理念、目标功能、救助方式四个层面。

在变迁历程层面,学者从宏观整体和焦点事件两个维度整合我国社会救助制度“救济—救助—发展”的变迁主线(刘喜堂,2010)。一方面,宏观整体维度的研究体现了制度变迁的渐进性,从70 年制度发展中概述出“应急化、边缘化、基础化和民生化”的政策范式(张浩淼,2019),描述了一条“水平—垂直”的立体式变迁轨迹(赵晰,2023)。另一方面,侧重焦点事件的研究体现了社会救助制度变迁的间断性和突发性,探究了制度快速调整的动因(林闽钢、霍萱,2019)。在制度理念层面,学者基于“以人为本”的发展理念,认为传统“生存型”社会救助单纯强调救济性和补缺性(余少祥,2022),只有形成“促发展”的积极救助理念才能从根本上提升困难群体抵御风险的能力(公衍勇、聂淑亮,2021)。在目标功能层面,研究指出社会救助制度的目标与功能应随着时代环境的变化而调整,既重视在“需求侧”强化服务救助(陈水生,2013),又强调在“供给侧”构建更有张力的社会保护网络(梁土坤,2022)。在救助方式层面,学者在指出现阶段兜底型社会救助制度不足的同时(朱楠、王若莹,2023),提出了以服务促进困难群体可行能力提升的新视角(王君健,2019)。

总体来看,既有研究从宏观总体视角出发,通过制度理念、目标功能、救助方式等方面对我国社会救助制度变迁的阶段性特征进行梳理,特定的经济社会背景、标志性的制度创新焦点、阶段性的制度供需关系共同影响我国社会救助制度变迁的路径。尽管学者描绘了我国社会救助制度从“生存型”到“发展型”的制度变迁路径,但相对缺少对内生动力和行动主体互动关系的解释。本文将在制度变迁有关理论的指导下结合我国国家治理实际情况,抓住“新时代”制度变迁的关键时间节点,探究多元行动主体和制度环境之间的互动关系,尝试对新时代我国社会救助制度变迁的动力机制和变迁路径作出新的解释。

三、制度化视角下我国社会救助的制度变迁

学者对我国社会救助制度变迁的研究既体现出围绕“事件—过程”的历史制度主义倾向,又体现出从多元主体需求出发、多元行动者互动建构的理性选择要素。为讲好中国故事,研究新时代我国社会救助的变迁路径还应结合我国特有的实践经验。因此,本文在我国国家治理的现实情境下构建了分析框架。

(一)关注宏观环境:历史制度主义下的制度变迁分析框架

历史制度主义将制度变迁纳入社会历史发展洪流,充分探讨了环境、制度、行动者之间的互动关系和动力机制。该理论认为制度变迁以“路径依赖”和“关键节点”为核心(汤利华,2022),强调制度变迁将受到初始制度“锁定效应”的影响,直到重大历史转折点出现突破路径依赖(卡波奇等,2017)。历史制度主义认为,如果潜在收益大于成本,制度发展就会突破路径依赖产生变迁需求(胡海峰、李雯,2003),迸发出内在动力,进而形成“自下而上”的诱致性制度变迁力量和外在压力“自上而下”的强制性制度变迁力量(马广奇,2005)。受特定制度环境和制度特点影响,行动者会根据行使自由裁量权的空间采取合适的策略推动制度变迁(Mahoney &Thelen,2009)。因此,新时代我国社会救助制度变迁的研究既要考虑制度惯性和路径依赖,探究“生存型”和“发展型”社会救助制度的内容衔接,又需要分析各级行动者的制度偏好,明确多元主体在制度环境中的行为选择如何对新时代社会救助制度的变迁过程产生影响。

(二)聚焦行动者:理性选择制度主义分析框架的借鉴

理性选择制度主义依托理性选择理论,认为制度是被设计出来的,从演绎的方向解决个体所遭遇的集体行动问题,为宏观制度变迁研究提供了微观基础。该理论通过动态视角重点研究制度变迁过程中行动者的利益博弈,从互动角度聚焦制度的结构性规制作用对行动者的影响,从而形成制度层面的“结构诱致均衡”(高春芽,2012)。为系统解释制度变迁的路径选择过程,理性选择制度主义不仅强调行动者的制度偏好,还重视制度环境和制度遗产对偏好和行为的塑造作用(吴健青、马雪松,2022)。因此,理性选择制度主义一方面注重分析行动者的制度需求、变迁成本和行为选择,另一方面分析宏观制度环境、制度变迁情境和新制度特点对行动者的影响,更加强调在特定情境中对焦点事件的分析(陈世香、邹胜男,2022)。借鉴理性选择制度主义的分析框架,行动者在制度变迁的过程中不仅受到理性主义工具性的目标信念影响,还受到社会文化公平正义内生性的规范信念影响。因此,研究我国社会救助制度的变迁路径需要充分考虑社会环境对行动者信念的影响。

(三)实现本土化:基于我国国家治理模式的社会救助制度变迁分析框架

我国国家治理模式的建构包括“中央权威—地方权力”和“国家—社会”两对关系性线索,分别从国家组织制度安排和社会建设两个维度呈现国家治理的整体性视角(周雪光,2014)。在中央、地方关系层面,中央自上而下推动地方政府实现制度变迁(周黎安,2007)。地方政府通过自下而上的创新探索释放积极信号,推进制度试点和政策试验(孙柏瑛、周保民,2022)。在国家和社会关系层面,国家和社会的互动在制度变迁进程中发挥重要作用。国家通过社会动员整合各类社会资源,形成政治动能撬动制度变迁杠杆,进而引导社会力量形成常态化治理机制,持续巩固制度变迁成果。因此,本文将“中央—地方”“国家—社会”的治理主线纳入对“制度环境—关键节点”“制度需要—主体行为”的分析,从整体性视角研究制度变迁的动力与路径塑造过程(如图1 所示)。

从制度变迁的轨迹来看,新时代我国社会救助制度变迁需要经历准备阶段、突破阶段和均衡阶段。在制度变迁准备阶段,历史传承的生存型社会救助制度与环境相互影响,共同反馈到多元主体的制度需求层面。当生存型社会救助制度无法满足制度需求时,多元主体将推动制度变迁进入突破阶段。在此阶段,不同层级的行动者依据自身制度需求在政策制定和执行层面做出行为选择,通过强制性和诱致性变迁动力推动社会救助制度突破路径依赖。此后,制度变迁将进入均衡阶段。新的制度环境将与多元行动者的制度需求相互作用,明确发展型社会救助制度的理念、目标、功能和方式,逐步完善新兴的社会救助制度,进而达成新一轮制度均衡。

四、从“兜底保障”到“发展支持”:新时代我国社会救助制度的变迁路径

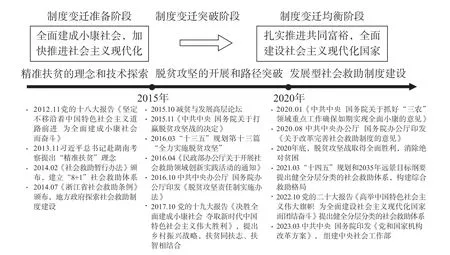

党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代。在新的历史起点上,我国社会救助制度经历了从“兜底保障”向“发展支持”的转变(见图2)。

图2 新时代我国社会救助制度变迁历程

(一)制度变迁准备阶段:制度环境变化催生新的制度需求

当特定的制度环境发生改变,历史传承的生存型社会救助制度无法满足多元行动者的制度需求,制度变迁的动力得以积累,为突破路径依赖奠定基础。

1.制度环境:全面建成小康社会的现实任务要求

2013 年11 月,习近平总书记首次提出精准扶贫理念,在理念与目标层面影响了社会救助制度变迁的制度环境(莫光辉,2016)。在精准扶贫理念的引导下,以社会救助促贫困治理成为地方政府的优先事项,为社会救助制度变迁积累庞大政治势能(贺东航、孔繁斌,2019)。同时,中央鼓励地方政府展开各类扶贫实践,使反贫困目标成为社会共识。

2.制度遗产:生存型社会救助制度的影响与突破路径依赖的准备

进入新时代,“重维稳,保生存”的生存型社会救助制度问题逐渐明显(关信平,2017)。一方面,生存型社会救助制度存在“捆绑式救助”的问题,在降低救助效率的同时容易滋生贫困依赖。另一方面,生存型社会救助制度以现金和实物为主的救助方式无法从根本上提升困难群体抵抗风险的能力,其“事后补救”的特点也难以预防潜在的致贫问题。为完善社会救助制度,在中央层面,国务院于2014 年颁布《社会救助暂行办法》,建立了我国“8+1”社会救助体系,规范了制度执行的有关标准,探索了发展型社会救助制度的建设路径。在地方层面,浙江省于同年7 月颁布《浙江省社会救助条例》,为推动全国范围制度变迁积累地方经验。

3.制度需求:新时代多元主体对生存型社会救助制度的改进方向

多元行动主体的制度需求影响制度变迁的实践路径和新制度的塑造,决定对发展型社会救助制度“救助谁”“谁来救”“怎么救”问题的回答。从制度设计来看,困难群体基本生活的“兜底保障”职能仍是社会救助制度的根本。在此基础上,对“事后补救”的返贫风险、“捆绑式救助”的定位不清和效率低下等问题是新时代社会救助制度变迁的改进方向。对救助主体而言,要促进政社合作,减轻政府财政压力的同时促进社会参与。对救助客体而言,要增强困难群体主动脱困的能力,预防更多脆弱群体落入贫困陷阱。

(二)制度变迁突破阶段:脱贫攻坚战与制度变迁路径塑造

随着脱贫攻坚战的打响,我国社会救助制度变迁进入突破阶段。在此阶段,中央加强对地方政府的领导和社会资源的整合,以大规模社会动员的形式突破路径依赖。

1.动力来源:国家政治目标和社会发展目标要求

多元行动主体的制度需求是推动社会救助制度变迁的主要动力来源,影响多元主体的行为选择。在脱贫攻坚目标的要求下,中央激励地方政府开展社会救助制度的创新实践,开展针对贫困的社会治理。在社会发展目标的要求下,社会组织和社会工作者承担社会责任,以开展服务的方式丰富救助内容。此外,希望脱贫致富的困难群体、社会企业、慈善人士等行动主体同样为新时代我国社会救助制度变迁积累了强大的变迁动力。当制度需求达成一致,多元主体便会采取推动社会救助制度功能转变的集体行动,产生自上而下的强制性制度变迁和自下而上的诱致性制度变迁两种力量推动制度创新。

2.自上而下强制性制度变迁的压力传导

强制性制度变迁是通过行政权力和立法手段等外部力量强力推动制度变迁的一种方式。在新时代我国社会救助制度变迁过程中,自上而下的强制性制度变迁力量起到主导作用。2015 年11 月,《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》的发布将全面脱贫转化为政治任务,通过物质下沉、人才下沉和组织下沉等方式强化社会动员能力。相关政策文本中“不脱贫不调整、不摘帽不调离”等表述将强制性变迁动力传导至基层。随着脱贫攻坚顺利开展,乡村振兴战略要求将扶贫同扶志、扶智相结合,明确社会救助不仅要强调物质救助的“兜底保障”功能,还要完善自助和互助的“发展支持”功能。在中央的强力推动下,发展型社会救助的理念与方法自上而下向基层扩散,实现了对路径依赖的突破。

3.自下而上诱致性制度变迁的动力传递

诱致性制度变迁指行动主体为满足制度需求而推动制度变迁的一种内生性方式。在鼓励创新的制度环境中,引发了多元主体的制度探索。2015 年起,浙江等地通过创新吸纳社会力量、动态调整救助标准和支持慈善事业发展等多种形式构建了“社会大救助”网络。为进一步激发地方制度创新动力,民政部于2016 年在全国开展社会救助领域创新实践活动,加强地方政府对建设发展型社会救助制度的关注。自上而下的诱致性变迁动力进一步促进了社会救助的创新与整合,探索了社会救助“保生存”和“促发展”优势互补的实现路径,尤其强化了“服务救助”的新理念,为重塑制度均衡奠定基础(王磊、王青芸,2020)。

(三)制度变迁均衡阶段:发展型社会救助制度建设与完善

2020 年底,我国脱贫攻坚战取得全面胜利,国家需要进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。为此,我国“十四五”规划和2035 年远景目标纲要提出健全分层分类的社会救助体系。党的二十大报告进一步强调了这一要求,我国社会救助制度变迁正式迈入以“发展支持”为理念的制度均衡阶段。

1.制度理念转变:从“兜底保障”到“发展支持”的制度逻辑生成

后脱贫攻坚时代,我国社会救助制度不再局限于仅对困难群体提供“兜底保障”的生存式救助,而是在兼顾生存保障的同时为更多困难群体提供“发展支持”。

第一,我国社会救助制度理念从为经济发展服务的工具性“效率导向”向全面实现共同富裕的规范性“公平导向”转变。一方面,社会救助制度修正了被异化的制度功能,重塑了救助服务理念和受助权利观念,强化了社会公平正义对全面实现共同富裕的重要作用;另一方面,社会救助制度在实现“弱有所扶”的民生目标要求下,更加注重个体的个性化发展。第二,我国社会救助制度理念从较为被动的“政府救助”向更加积极的“能者自助”与“社会互助”转变。在新时代社会救助制度变迁过程中,旧的权利义务关系得到调整。一方面,政府积极推进政社合作,构建“社会互助”格局;另一方面,社会环境鼓励困难群体“能者自助”,重塑了社会救助中的权利义务关系,形成积极的社会救助文化。第三,我国社会救助制度理念从消极“事后补救”向积极“主动发现”转变。相对于生存型社会救助制度,发展型社会救助制度一方面能够实现对困难群体的动态监测和提前帮扶,有效避免返贫问题,降低社会救助的制度成本;另一方面,“主动发现”的救助理念能够不断完善分层分类社会救助体系,为我国发展型社会救助制度的持续变迁提供重要的理念基础。

2.目标功能转变:从“全面小康”到“共同富裕”的制度功能演进

在全面实现共同富裕的背景下,社会救助不仅发挥保障困难群体基本生活的作用,还具备提升困难群体可行能力、实现社会高质量发展的功能。

第一,提升能力,发展社会资本与人力资本。提升困难群体抵御风险的能力是避免困难群体返贫的根本途径。为此,发展型社会救助制度强化了“授人以渔”的功能,通过增强对困难群体社会资本投资的方式增加困难群体的人力资本,促进困难群体就业发展。在高质量发展的要求下,发展型社会救助制度突破了“事后救助”的限制,形成了“事前预防”的救助理念,提升了全社会抵御贫困风险的能力。第二,整合资源,实现社会救助整体化目标。发展型社会救助制度致力于破除救助“碎片化”问题,为困难群体提供“兜底保障”和“发展支持”的全过程帮扶。一方面,发展型社会救助制度具有整合政府资源的功能,促进政策资源和行政服务的统一;另一方面,发展型社会救助制度具有整合社会资源的功能,实现“物质+服务”资源的充分链接。第三,精准施策,完善分层分类社会救助体系。分层分类社会救助体系通过“对象分层”和“救助分类”实现救助对象与具体需求精准匹配,是发展型社会救助制度的重要基础。通过大数据动态监测平台,社会救助工作实现互联化、动态化、可视化,能够做好“兜底”“扩面”“救急”工作,全面提升社会救助制度的精准程度和救助效果。

3.救助方式转变:从“单一”向“多元”的常态化帮扶体系建立

救助方式的转变直接影响对“谁来救”“救助谁”“怎么救”问题的回答,决定具体社会救助政策的执行和救助服务的供给。

第一,救助主体多元。相对过于依赖“政府兜底”的生存型社会救助制度,发展型社会救助吸纳更多行动者,形成政府、社会组织、企业、公众共同参与的多元主体协同治理模式。多元行动主体凝聚了“中央—地方”“国家—社会”的治理合力,协调了社会救助事业中的政社关系,对社会救助政策制定和执行提出更高的要求,有助于提升社会救助的服务质量。第二,救助客体多元。发展型社会救助制度的救助对象范畴得到拓展,不仅包括低保和特困群体,还包括低保边缘群体、支出型贫困群体等更多社会脆弱群体,进一步扩大了救助客体的覆盖面。同时,发展型社会救助制度在救助方式层面更加关注困难群体生存发展的个性化需求,通过社会工作者“一案一策”为困难群体制定帮扶措施和发展规划。第三,救助措施多元。相较于强调提供物质救助维持基本生活标准的“生存型”最低生活保障制度,发展型社会救助制度强调“物质+服务”的混合型救助措施,使兜底保障与发展支持相结合。一方面,多元化的救助措施能够直接提升困难群体主动脱困的能力,形成积极的社会环境;另一方面,救助措施的多元体现在我国“以工代赈”的传统思想上,能够推动困难群体积极投身劳动力市场,实现社会救助与经济发展的统一。

五、制度展望:持续推进社会救助制度的创新发展

我国社会救助制度变迁经历准备、突破和均衡三个阶段,呈现从“兜底保障”到“发展支持”的制度变迁路径,在制度理念、功能目标和救助方式层面做出了调整。在新时代的起点上,发展型社会救助制度应持续优化“物质+服务”的发展支持功能,持续推进制度创新发展。

(一)增强上下联动:优化发展型社会救助制度的创新环境

新时代以来,中央通过社会动员开展了大规模减贫实践,增强了社会兜底能力(仲超,2021b)。在此过程中,自上而下的行政力量发挥了关键作用。当大规模减贫运动获得成功后,发展型社会救助制度的持续创新需要依托行政科层建立常态化治理模式。因此,持续推进社会救助制度创新发展需要发挥“上下联动”的制度优势,进一步释放诱致性变迁动力(袁明宝,2018)。

在自上而下的方向上,中央应鼓励地方政府开展社会救助创新实践活动,进一步创造宽松的制度环境。针对发展型社会救助制度的特点,中央应给予地方政府理解社会救助政策精神的空间,释放鼓励地方政府主动创新的积极信号。通过中央建设发展型社会救助制度目标的引导,地方政府持续推动探索分层分类社会救助体系建设,实现在救助理念、制度功能和救助方式等层面的创新。在自下而上的方向上,地方政府一方面应贯彻中央制度精神,通过制度试点等方式推动区域发展型社会救助制度建设;另一方面,地方政府应回应多元主体的制度需求,加大财政投入保障社会救助基础设施建设,关注基层制度执行过程。此外,中央和地方应持续推动政府间分层分类社会救助体系建设的互动,共同打通条块间信息沟通渠道,完善政府间制度学习机制。目前,社会救助工作的责任分散在医疗、住建、人社、民政等多个职能部门,不同部门组织边界和合作机制的模糊容易引发社会救助制度实际执行过程中的“落实难”问题。因此,各级政府需要以实际救助工作需求出发,使现阶段分层分类社会救助体系的设计得到自下而上“需求侧”和自上而下“供给侧”两方面整合,从宏观整体的角度完善发展型社会救助制度框架。

(二)推进政社协同:整合发展型社会救助制度的创新动力

多元主体的需求是社会救助制度创新动力的重要来源,为我国社会救助制度指明从“生存保障”到“发展支持”的变迁方向。为此,政府亟须释放制度创新动力,推动“国家动员社会”向“社会自我动员”转化。

第一,政府“搭台”,协调多元主体救助协作关系。多元主体的参与为发展型社会救助制度增添了持续创新的不竭动力。为促进政社协同,一方面应打通信息壁垒,面向社会构建多元主体信息交流机制,厘清多元行动主体在发展型社会救助制度建设中的定位与职责,明确权利行使与监督的边界;另一方面,要协调社会救助的政社合作机制,尊重多元行动主体的自主性,明确政府行政和社会参与的有关权利和责任。第二,社会“唱戏”,强化多元主体自我动员能力。“强国家、强社会”是中国特色社会主义现代化建设的重要实践路径,是实现国家与社会良性互动的关键(胡文木,2020)。为强化社会自我动员能力,发展型社会救助制度应充分尊重社会多元主体的自主性,推动社会组织、企业和公众主动参与社会救助服务,自主创新发展型社会救助的服务方式,推动发展型社会救助制度本土化、人性化和多样化的创新。第三,城乡联动,突破城乡界限促进救助公平。在“兜底保障”层面,发展型社会救助制度强调各地城乡最低生活保障标准统一。早在2015 年,上海市在全国率先实现省市级层面的社会救助标准城乡一体化,促进了政策层面的城乡统筹(国务院,2015),并带动其他地方开展实践。在“发展支持”层面,应完善社会救助公共服务体系建设,为广大农村地区提供高质量社会救助服务,在减贫实践的基础上进一步推动组织、人才、物质与服务下沉至基层,提升基层社会开展社会救助工作的能力。城市应加强与农村的联系,通过社会救助向农村的渗透协助其完善社会救助体系,增强农村开展社会救助工作的能力。

(三)优化服务救助:培育社会力量做好社会工作

《关于改革完善社会救助制度的意见》明确指出促进社会力量参与。2023 年3 月,我国在新一轮大部制改革中成立社会工作部,体现出党的社会工作机构职能体系由地方探索上升为国家顶层设计,进一步肯定了社会工作在我国社会建设和基层治理领域的重要作用(张克,2023)。在政社协同的基础上,政府应促进社会力量发育,通过培育社会组织和社会工作者提升救助服务的专业性,切实提升困难群体抵御风险的能力。

第一,推动社会工作与社会救助的衔接与融合,打通服务入户的“最后一公里”。在发展型社会救助制度的制度均衡阶段,如何通过稳定的资源、服务和人员配置满足困难群体的实际需求,成为制度稳定运行的关键。因此,完善发展型社会救助制度需要依托社会力量对政府行政的“神经末梢”进行补充,需要推动社会工作与社会救助的衔接与融合。第二,培育枢纽型社会组织和专业社会工作者,提升服务救助的供给能力。社会组织和社会工作者是服务救助的主要提供者,是提升社会救助供给能力的关键环节。因此,政府一方面应提升社会组织的培育力度,以枢纽型社会组织建设为抓手,强化社会工作质量与救助服务能力,通过政府购买社会服务等方式鼓励社会组织介入社会救助工作;另一方面,应注重对社会工作者的专业培训,加强社会工作者的人才队伍建设,以专业化的社会工作者队伍实现社会救助服务的高质量化。第三,规范并发扬社会工作的专业方法,形成标准化的服务救助供给模式。社会工作通过开展个案工作提供救助服务,能够实现专业识别的精准化和专业服务的精细化(张和清、廖其能,2021)。在社会工作专业方法的指导下,社会工作者能针对困难群体的实际需求提供差异化救助服务。随着体系化、制度化的服务救助流程形成,社会工作个案化、小组化的专业方法将在需求评估、资源链接、服务供给等方面优化服务救助能力,提升社会救助工作的质量。

(四)落实数字赋能:深化社会救助精准高效的智慧化理念

互联网、大数据、云计算等信息化平台使社会救助工作具备了动态监测功能,使困难群体的具体需求可视化。推进数字赋能,不仅能完善高效的信息监测管理,使困难群体的需求与救助方式相匹配,还能健全主动发现的救助工作机制,一站式跟踪解决困难群体的生存和发展问题。

第一,发挥“精准高效”的技术功能优势,实现供给侧与需求侧相匹配。大数据动态信息监测平台具备数据挖掘、信息比对、用户画像等多项功能,能够对困难群体的特征等有关信息实现精准高效的统一管理。一方面,信息监测系统能够对已采集的有关信息进行分析,判断困难群体致困的深层次原因,挖掘困难群体的实际需求;另一方面,信息平台能够实现困难群体的具体需求和救助项目的匹配,促进救助服务的精准递送。在数字赋能下,社会救助效率得以提升,可以降低制度成本与困难群体的返贫风险。第二,深化“事前预防”的主动发现理念,完善动态监测和返贫预警机制。大数据动态信息监测平台在社会救助中的应用有利于主动发现困难群体、挖掘致困成因、提供救助服务,在困难群体陷入贫困前及时进行帮扶。在积极的社会救助理念指导下,社会救助工作应强化智慧救助的工作机制,在信息获取、信息识别以及信息传播等维度提升信息素养,配套数字平台实现可视化分析与监测。数字赋能社会救助可以实现由“被动等待”向“主动帮扶”的转变。第三,完善“通力合作”的跨部门工作机制,形成“民政牵头、部门联动”的工作模式。目前我国“8+1”社会救助体系不仅包含民政部门主导的最低生活保障、特困人员供养和临时救助,还包含由住建、教育、医疗等部门负责的住房救助、教育救助和医疗救助等内容,一定程度上容易引起政策衔接性较差和困难群体“办事难”的问题。数字赋能通过打造功能多样的综合信息管理平台,使不同部门“通力合作”的工作机制得以完善。

(五)整合制度体系:完善“物质+服务”救助模式的优化机制

分层分类社会救助体系建设使我国社会救助制度进入重视“发展支持”的新阶段。在此阶段,国家对碎片化的社会救助项目和职能进行整合,优化了开展社会救助工作的制度基础,为进一步制度创新提供了文化环境,完善了发展型社会救助制度的优化机制。

一是以分层分类理念为指导,实现“物质+服务”救助方式的转变。一方面,发展型社会救助制度需要从“对象分层”入手,精准定位制度需求。这不仅要求社会救助从个体角度出发,通过医疗救助、就业支持、心理疏导等项目提升发展能力,还要从家庭角度出发,对困难儿童、困难老人等群体有针对性地提供家庭支持和照料服务,在精神层面防止社会排斥。另一方面,发展型社会救助制度要重视“救助分类”,通过“物质+服务”的救助方式提升困难群体的可行能力。二是以制度整合为发展目标,构建社会大救助体系格局。基于实现共同富裕的目标,应构建社会大救助体系,整合社会救助“兜底保障”与“发展支持”的双重功能。一方面,完善社会救助制度功能,在制度层面加强不同社会救助政策的整合,避免“悬崖效应”和“福利捆绑”问题,关注城乡社会救助质量的差距,织密社会救助网;另一方面,加强制度设计和制度执行的连贯性,推动保障型救助项目和发展型救助项目相衔接,使社会救助项目完成助力困难群体“摆脱困境—提升能力—获得美好生活”的目标,从根本上优化社会救助的制度逻辑。三是以文化环境为制度优化重点,积累诱致性制度变迁的持续动力。发展型社会救助制度不仅强调“救助”观念从“被动”向“主动”的调整,也提出了由“救助”向“自助”和“互助”的变迁方向。作为社会互助文化的重要体现,慈善文化包含了广大社会公众的慈心善行,鼓励多元社会主体对困难群体施以援手。因此,弘扬慈善文化能够提升全社会对社会救助事业的关注,丰富“物质+服务”的救助基础,积累诱致性制度变迁的内生动力。在慈善文化的引领下,发展型社会救助制度的话语体系在实践中逐步形成,在全社会范围内塑造支持制度持续创新的文化环境,持续推进发展型社会救助制度创新发展。