电网企业资金内控数字化审计实践

林涛 国网甘肃省电力公司白银供电公司

党的二十大报告指出,要深化国资国企改革,推动国有资本和国有企业做强做优做大。内控审计是现代企业治理体系的重要一环和企业全面风险管理的“第三道防线”。内控审计实施过程中通过对企业运营管理、财务状况、合规风险等维度的审查和评估,为企业健康运营构建了有效的风险防范和内部监控机制,是企业做强做优做大和高质量发展的基础和保障[1]。近年来,国务院国资委等机构陆续出台了一系列内控合规监督办法及配套制度规定,以进一步提升国有企业内部审计监督的效能。习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上更是进一步明确,要更好发挥审计监督作用,打造“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”经济监督“特种部队”[2]。上述要求不仅进一步明确了内部审计的职责和权力,更是为新时代背景下国企如何加强内控审计体系建设提出了崭新的要求。

发展数字经济、建设数字中国,是我国“十四五”规划和2035 年远景目标的重要内容。近年来,随着数字中国战略的渐次落地,信息技术在诸多领域得以广泛应用和发展,内控审计数字化也成为业界热门话题。通过引入信息技术和大数据挖掘分析方法,可极大地提升内控审计的效率和准确性,促使内控审计更好地融入现代企业治理体系[3]。在上述背景下,内控审计应尽快适应数字化转型新形势,更新理念,强化内控审计数字技术运用能力,提升内控审计人员数字化审计的胜任能力,推动实现更加敏捷高效的内控审计资源配置,积极实践并推进内控审计的数字化转型,以更好地服务企业发展战略落地落实[4]。

一、国网白银供电公司数字化内控审计思路

(一)模型构建

长期以来,电网企业由于管理层级多、上下游链条长,造成企业内部专业壁垒严重、管理系统繁杂,审计人员在获取和分析数据时面临巨大困难,导致了审计监督缺乏前瞻性和全局性。同时,由于近年来电网企业业务范围不断拓展、数字化应用程度不断提高,数据量日益增加,面对海量数据,传统的审计方式已经滞后于被审计业务的发展。

对此,国网白银供电公司以资产安全管理为主线,围绕业务流、数据流、资金流变化规律,串联营销、人资、法律合规等多项业务,以问题、结果、目标为导向,深挖数据价值,通过数据关联分析、业务逻辑梳理、数据分析实施三个环节组建了资金安全管理内控制度执行情况审计场景模型,以提升电网企业资金内控审计成效,再进一步通过资金内控审计创新实践研究全面内控审计数字化场景模型建设。

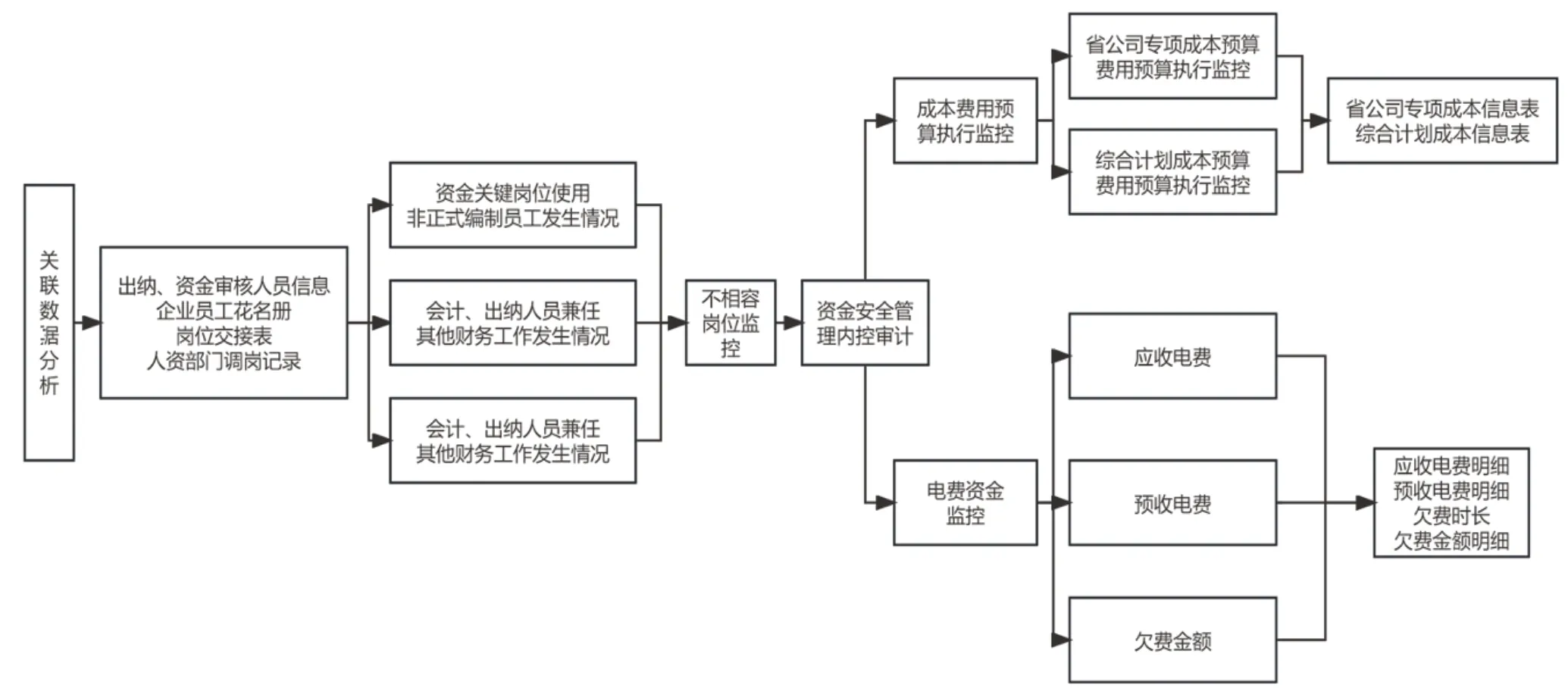

首先,数据关联分析。通过构建思维导图,对“不相容岗位监控、成本费用预算执行监控、电费资金监控”三大模块中业务数据之间的关联关系进行分析,找出各独立系统数据之间的联系点,整体思路如图1所示。

图1 数据关联分析逻辑图

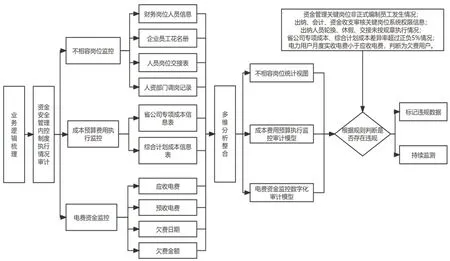

其次,业务逻辑梳理。采用流程图的形式呈现,体现“不相容岗位监控、成本费用预算执行监控、电费资金监控”三大模块对应细分业务类别、业务规则以及根据业务规则判定的流程,具体流程如图2 所示。

图2 业务逻辑梳理图

最后,数据分析实施。数据分析实施过程包括数据导入、数据处理、构建审计中间表及业务规则融合四个步骤。数据分析实施过程中,通过将数据导入oracle 数据库实施数据处理。数据处理工作利用SQL语言将所有异常数据进行异常值删除或将所有文本、数值型字段格式进行正确转换、将所有日期型字段统一转化为规范日期格式。同时,将财务人员信息表、成本费用信息表、用户欠费金额信息表作为主表,分别与人员岗位职责分工表、专项成本明细表、综合计划成本信息表、用户用电信息表进行关联,形成多张审计中间表。最后,融合业务规则、统计分析违规数据,基于《国家电网有限公司“四严五强六十条”资金安全管理规程》及资金安全监控规则,对关键环节的全量数据进行逻辑稽核,对所有违规数据进行违规类型标识,输出审计疑点,对疑点定性分析形成审计问题清单进行整改治理。

(二)数据整合

有效数据是数字化内控审计实施的基础。国网白银供电公司数字化内控审计模型通过数据中台、企业数据服务超市等渠道直接抽取来自财务、人资、营销、法律等专业系统以及ERP 系统的海量业务数据,保持了与业务部门所见数据的一致性,从而保证后续数据分析结果的客观性。在模型验证阶段,抽取的系统数据涵盖人员系统权限、人员岗位职责、人员轮岗休假记录、专项成本、综合计划成本、用电客户档案、用户账户余额以及用户收费记录等信息,累计数量达到68.88 万条,充分释放有效数据的内在价值。

上述过程中,国网白银供电公司通过数据中台与系统前端、后台各渠道信息的统一收集、脱密、汇总和归类,解决了数据获取和分析的基本问题;通过设计中间表和审计模型,将审计思维逻辑前置嵌入,对关键岗位权限执行、资金流入、资金流出三个资金安全管理关键环节数据实施了有效监督。通过数据整合和审计模型建立,充分发挥审计监督的建设性和前瞻性,提高了风险防控的预见性和有效性。

二、内控数字化审计模型的应用实践

国网白银供电公司结合日常审计中常见的多发性问题,有针对性地搭建了“不相容岗位监控、成本费用预算执行监控、电费资金监控”三大审计模块,构建成“资金安全管理内控制度执行情况审计场景”,实现财务预算、大额资金使用、资金安全管理等审计风险高效预警和价值提升。

第一,不相容岗位统计视图可视化界面包括“审计资金管理关键岗位使用非正式员工”“出纳人员兼任其他不相容岗位工作”以及“出纳人员轮换休假交接未按规章执行”三类问题。通过自动化获取正式员工花名册、人资系统财务岗位信息表以及财务人员账号权限明细数据,使用岗位不相容筛选规则和财务人员休假规则对国网白银供电公司的财务人员数据进行筛查分析,并输出不相容岗位违规情况的统计结果。

第二,成本费用预算执行监控模块汇总整理2021 年至2023 年之前的专项成本和综合计划成本执行明细数据,构建了项目预算执行情况监控分析审计模型。该模型通过整合专项成本信息表和综合计划成本信息表数据,对比分析上级单位下达预算金额、采购申请金额、发票挂账金额和资金支付金额,可视化动态展示项目预算执行进度及资金支付情况,实现预算执行刚性、业务合规性和投资效益性的实时分析。

第三,电费资金监控分析模块利用数字工具对营销业务应用系统的电费回收相关数据进行整合分类,并进行审计分析。通过构建数字化审计场景,实现对电费资金的实时监督和日常常态化管控。电费资金数字化审计模型采用的数据主要来自数据中台,通过获取营销系统用电客户档案数据、用户账户余额数据以及用户收费记录数据,构建了电费资金监控模型。该模型通过获取国网白银供电公司经营区域内客户的详细信息,筛选出当月及历史欠费用户,并将用户的电费发行情况与预收账户余额进行比对分析,输出欠费用户及欠费金额的明细清单,重点关注欠费金额超过10 万元的用户,输出电费欠费情况的统计数据以及欠费金额超过10 万元的用户的详细信息,以实现对应收电费资金的实时监控。

三、内控数字化审计模型的应用成果

国网白银供电公司资金安全管理内控审计应用模型搭建完成后,审计部与相关业务部门开展了模型联合测试,减少人工操作与人为主观干预,取得了良好的应用效果,体现了审计工作的经济价值与管理价值。第一,不相容岗位监控分析模块发现疑点信息4 条,成本费用预算执行监控模块发现疑点信息103 条,电费资金监控模块发现疑点信息50 条,涉及金额1.27亿元。第二,基于上述疑点信息,完成财务岗位信息表修改4 条,变更财务人员账号权限4 人;对2023年成本项目优化审减189 项,优化安排资金2.89 亿元,对财务预算执行率明显偏低的10 家责任部门在月度绩效予以考核。解决了诸如人员系统权限与岗位不匹配、成本项目进度缓慢及虚列成本、电费回收过程管控考核机制应用不深入等具体问题。第三,基于疑点排查及整改,促使营销部门建立市县所三级风险预警机制,设立电费日监测报表,按日发布“红橙黄”三级预警清单,有效规避了电费回收风险。第四,在内控审计数字化模型应用过程中,通过视频演示的形式更加形象地展示数据模型可视化操作,让审计人员可以更加清晰地了解模型的整体界面以及操作过程,从而更好地分析和理解数据模型的结果,对数字化审计全面推进起到了积极的作用。

四、结语

本文介绍了国家电网白银供电公司资金安全管理内控数字化模型构建及落地的过程,展示了做好审计创新与数字化转型,更好地发挥审计风险预警和价值提升作用的具体做法。国网白银供电公司作为西部较落后地区的供电企业,在内控审计数字化创新及应用方面取得的成效可总结为如下几个方面:

第一,建立“数据关联分析—业务逻辑梳理—数据分析实施”资金安全管理内控制度执行情况审计场景,实现“不相容岗位监控”“成本费用预算执行监控”“电费资金监控”三大模块的数字化审计分析及结果输出。

第二,利用信息化手段,整合财务、人资、营销、法律、用户等专业以及ERP 业务数据的统一收集、脱密、汇总和归类,实现业财数据的深度融合和审计监督的前置嵌入,充分发挥了审计监督的质效,为后期基于多维精益管理体系的数据分析打基础。

第三,利用数字化审计模型,实现对“不相容岗位监控”“成本费用预算执行监控”“电费资金监控”三大模块业务数据关联关系的自动化分析和判定,实现应收电费资金实时监控、业务合规性和投资效益性实时分析,有效释放数据的内在价值。

通过应用资金安全管理内控审计模型,国网白银供电公司提升了审计精益化管理水平。运用数据挖掘分析技术构建数字化模型,实现审计部门和业务部门联动运作,持续推动内部控制体系建设完善,强化内控制度有效运行,提升了审计和经营的精益化管理水平。通过资金安全管理内控审计过程的多方数据对比分析,对业务数据质量核查与评价,在利用审计成果驱动提升数据质量、提升数字化审计效能的基础上助力国网白银供电公司整体的数字化转型。

同时也应注意到,创新无止境,充分利用大数据时代契机,持续深化优化数字化内控审计势在必行。尤其在数字化内控审计平台建设及应用、部门协同监督、审计与现代治理体系深入融合等方面,目前仍有较大提升空间。为此,后续将持续深入推进内控审计数字化监督的常态化、精准化、长效化,并进一步深化内控审计数字化的内部统筹和外部联动,构建企业内部公平、和谐、高效、清廉的可持续发展环境,促使公司治理体系现代化水平不断提升。