PowerBreatheK5压力阈值吸气肌训练改善慢性阻塞性肺疾病患者膈肌功能的超声表现*

赖秋香,卢致婷,潘艳群,龚享文,万丽兰

江西省赣州市第五人民医院超声与功能科,江西赣州 341000

慢性阻塞性肺疾病(以下简称慢阻肺)是一种可防可治的疾病,以不完全可逆的气流受限为特点,是临床上最常见的慢性呼吸道疾病[1]。由于其疾病过程漫长,早期无症状,确诊时疾病已经发展至较晚阶段,给患者家庭和社会造成严重的经济负担。膈肌作为最主要的呼吸肌,是呼吸运动的主要动力来源,吸气时承担60%~80%的通气需要。膈肌功能障碍与多种肺部疾病的发生和发展密切相关[2-3]。慢阻肺患者呼吸困难和活动耐力差关系密切,膈肌疲劳是慢阻肺患者发生呼吸衰竭的重要因素;膈肌无力和收缩能力下降是慢阻肺患者死亡的独立危险因素,因此需要锻炼膈肌功能,而PowerBreatheK5压力阈值吸气肌训练仪能够引导患者正确锻炼膈肌功能,改善患者病情。因为膈肌功能无法从外观上进行判断,需要借助辅助工具来分析,而超声是最有效的评估方法,通过超声评估,能够了解膈肌厚度、厚度变化及移动度,可间接反映膈肌收缩功能状态,便于医师把握患者病情改善情况[4]。为分析PowerBreatheK5压力阈值吸气肌训练对慢阻肺患者膈肌功能的影响,探讨膈肌超声在其中的应用价值,本研究选取2021年7月至2022年6月收治的80例慢阻肺患者进行分组对照研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2021年7月至2022年6月本院收治的80例慢阻肺患者作为研究对象,采用随机数字表法将其分为观察组和对照组,每组40例。观察组:男23例,女17例;年龄25~74岁,平均(45.12±1.14)岁;病程1~8个月,平均(3.21±1.04)个月。对照组:男25例,女15例;年龄23~70岁,平均(45.22±1.05)岁;病程2~9个月,平均(3.15±1.01)个月。两组性别、年龄、病程比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者及家属对本研究内容均知情同意,且本研究经本院医学伦理委员会批准。

慢阻肺诊断标准:(1)患者出现慢性咳嗽、咳痰,进行性加重的呼吸困难症状。(2)有慢阻肺危险因素的接触史。(3)进行肺功能检查确诊,使用支气管舒张剂后第1秒用力呼气容积(FEV1)/用力肺活量(FVC)<70%,可以明确诊断。(4)患者符合《慢性阻塞性肺疾病诊治指南:2021年修订版》[5]中的诊断标准。

纳入指标:(1)符合慢阻肺的诊断标准。(2)年龄18~80岁。(3)文化程度为初中或初中以上。(4)自愿参与受试。(5)受试前1个月未使用糖皮质激素。

排除指标:(1)有其他严重合并症、并发症者。(2)观察期间病情突然加重,无法继续接受治疗而退出者。(3)未按规定用药,不能坚持治疗者。(4)观察过程中发生严重过敏反应及不良反应者。(5)资料不全,无法判断疗效者。

1.2方法

1.2.1干预方法 对照组:行常规治疗,包括给予沙美特罗替卡松气雾剂50微克/次,雾化吸入,每日2次;同时指导其进行常规康复训练,包括适当运动、吹气球训练等。临床治疗15 d,每天1次。

观察组:在慢阻肺常规治疗的基础上,采用PowerBreatheK5压力阈值吸气肌训练仪进行训练:患者取舒适体位,将身体向前倾10°~15°,采取腹式呼吸模式,对呼吸状态进行调整,当呼吸平稳之后,采取K5测试程序对最大吸气压(MIP)进行检测,吸气阻力设定为30% MIP,每周最后一次训练完成后,展开MIP 测定,根据结果对下一周负荷阻力进行调整,临床治疗15 d,每天1次。

1.2.2膈肌超声检查方法 采用LOGIQ E9、Siemens ACUSON X600彩超仪器观察2组慢阻肺患者膈肌功能变化(厚度、移动度、厚度变化率),在治疗前后各进行一次检查。

(1)膈肌厚度检查:指导患者保持仰卧位,床头高30°~45°,指导患者进行潮式呼吸或深呼吸,选择高频探头(线阵),设置工作频率为6~15 MHz,于膈肌胸廓附着区、腋前线或腋中线以及7~8肋间、8~9肋间、肋膈角下方0.5~2.0 cm进行探测,探测深度达浅表3~4 cm,调整工作模式为B型和M型。静态图像显示两条平行的高回声线分别是壁层胸膜和腹膜,之间的低回声部分是膈肌;动态图像显示呼气末厚度。正常平均呼气末膈肌厚度是(2.7±0.5)mm,膈肌功能障碍时呼气末膈肌厚度<2 mm。(2)膈肌增厚分数:膈肌增厚分数=(吸气末厚度一呼气末厚度)/呼气末厚度×100%。(3)膈肌移动检查:取仰卧位,选择低频探头(凸阵),设置工作频率为2~5 MHz,探测深度较深,于前肋缘下方、右侧进行测量,探头指向头部、背侧,与膈肌运动方向垂直,静态图像呈现肝脏远处高回声线;采用M型超声获取平静呼吸移动范围及最大呼吸移动范围。

2 结 果

2.1两组干预前后膈肌厚度比较 干预前,两组膈肌厚度水平相似,差异无统计学意义(P=0.590);干预后,两组的膈肌厚度均较干预前有改善(P<0.001),且观察组的膈肌厚度比对照组更厚(P<0.001)。见表1。

表1 两组干预前后膈肌厚度比较

2.2两组干预前后膈肌增厚分数比较 在干预前,两组膈肌增厚分数水平相似,差异无统计学意义(P=0.949);干预后,两组的膈肌增厚分数均较干预前有改善(P<0.05),且观察组的膈肌增厚分数比对照组更高(P<0.001)。见表2。

表2 两组干预前后膈肌增厚分数比较

2.3两组干预前后膈肌移动幅度比较 干预前,两组在平静呼吸、吸气试验“嗅”和最大深呼吸3种状态下膈肌移动幅度相似(P>0.05);干预后,两组在3种状态下膈肌移动度均较干预前有所增加(P<0.05),且观察组的膈肌移动度比对照组更大(P<0.001)。见表3。

表3 两组干预前后膈肌移动幅度比较

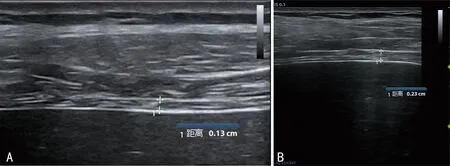

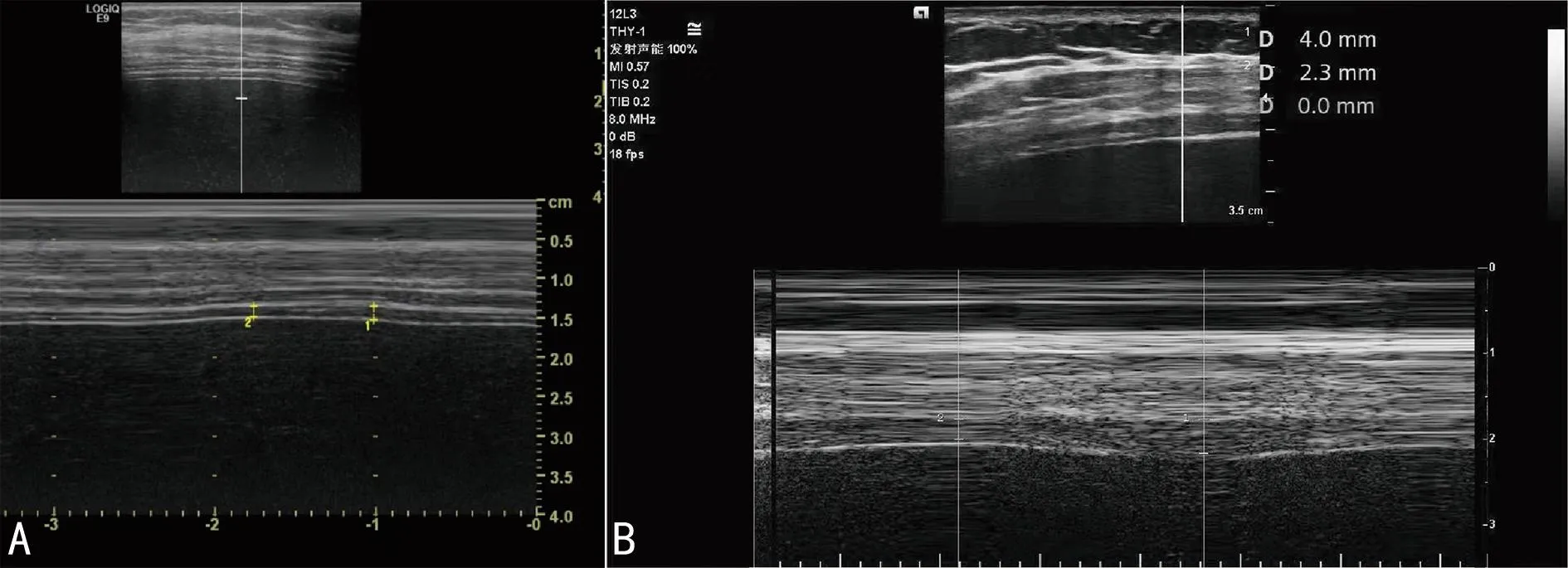

2.4观察组典型病例治疗前后的膈肌超声、M型超声图 患者,男,68岁,因反复咳嗽10余年,气紧半年,加重5 d入院。诊断为慢阻肺急性加重、支气管扩张伴感染,治疗方案:对症、抗炎、康复训练。治疗前后的膈肌厚度结果见图1,膈肌M型超声的变化情况见图2。

注:A显示患者治疗前膈肌厚度1.3 mm;B显示治疗后膈肌厚度2.3 mm。图1 观察组典型病例治疗前后的膈肌厚度变化超声图像

注:A显示患者治疗前膈肌变化率20%以下;B显示治疗后膈肌变化率达45%。图2 观察组典型病例治疗前后膈肌厚度变化M型超声图

3 讨 论

慢阻肺是患者的支气管壁、血管周围有巨噬细胞等炎症细胞浸润,上皮细胞出现大量脱落,纤毛运动降低,致使患者的肺功能下降[5]。发生慢阻肺后,患者极易出现呼吸困难、呼吸衰竭等并发症,严重时甚至会致使患者死亡[6-7]。当前在治疗慢阻肺患者时,多用药物治疗,可改善患者肺功能指标,提高患者生活质量[8-9]。

呼吸康复是近些年新兴的治疗慢阻肺的手段之一,其中包括了PowerBreatheK5压力阈值吸气肌训练。其作用机制是用PowerBreatheK5呼吸训练仪对患者展开吸气肌训练,其中吸气阻力的大小可根据患者呼吸肌的强度改变而发生改变,让患者在吸气过程中,吸气肌处于肌肉力量最佳的训练状态,从而促使吸气肌的肌肉力量量明显提升。将其与breathe-link软件联合应用,可促使训练过程、训练结果实现可视化,帮助患者掌握吸气技巧,提升患者训练效率[10-11]。在治疗慢阻肺的过程中,利用各类康复治疗措施,使患者的气道压力得到提升,避免出现并发症,使气体可以在患者肺部均匀分布[12-13]。另外利用PowerBreatheK5压力阈值吸气肌训练仪可以有效改善患者的集体交换功能,缓解患者呼吸疲劳问题,改善患者的肺功能[12,14]。

如今,PowerBreatheK5呼吸训练仪在腰背部疼痛、脑卒中治疗中的应用逐渐增多。邹建鹏[15]选取60例慢性非特异性腰背痛患者,随机分组,对照组以电脑中频治疗,试验组加入PowerBreatheK5呼吸训练仪治疗,结果发现试验组患者的吸气肌肌指数及吸气峰流速均优于对照组,提示PowerBreatheK5呼吸训练仪可明显改善患者的呼吸功能。李卫卫等[16]选取40例脑卒中患者进行研究,对照组进行常规训练、腹式呼吸训练,试验组加入PowerBreatheK5呼吸训练仪,结果显示试验组呼吸肌肌肉力量情况、生活质量均优于对照组,表明这一干预方法对呼吸功能的改善明显。不过目前在慢阻肺患者中,PowerBreatheK5呼吸训练仪的应用相对较少。

膈肌超声具有无创、价格优惠以及携带方便等优势,能够监测患者膈肌萎缩以及膈肌功能的恢复情况,特别是在患者病情较为严重的情况下,利用膈肌超声能够准确且快速对患者的膈肌功能展开评估[11,17]。另外,在利用膈肌超声对慢阻肺患者进行监测时,能够对其夜间机械通气以及自主呼吸的同步性进行分析,有效预测夜间患者氧饱和度,对危重患者或需床边检查的患者具有重要意义,成为当前临床分析、诊断患者膈肌功能的一种可靠方法[18]。因此现阶段,临床常选择膈肌超声对患者膈肌功能进行评估,指导是否撤机等[19]。本研究应用膈肌超声观察了慢阻肺患者采取PowerBreatheK5压力阈值吸气肌训练仪的治疗效果,结果发现观察组患者的呼气末膈肌厚度、膈肌增厚分数以及膈肌移动度均显著优于对照组。这与宋学红等[14]的研究结果一致,其在超声监测下,通过对比膈肌厚度、膈肌增厚分数,证实了对慢阻肺患者行呼吸肌训练可明显提高患者肺功能。

综上所述,慢阻肺患者采用PowerBreatheK5压力阈值吸气肌训练仪治疗效果较佳,能够有效改善患者的膈肌功能;膈肌超声可以通过测量膈肌的厚度、增厚分数和移动度等指标来反映其膈肌功能改善情况,具有方便、快捷、准确、可靠等优点,值得推广。