从司马光与欧阳修的科举论争看北宋科举制度改革

贾树硕

[摘要]科举制是宋代统治者大力推行的教育考试制度,承担着选拔人才的重要任务。宋代士大夫发迹于科场,对取士制度的发展动向密切关注,多次掀起科举改革的争论。治平元年,司马光建议改革省试录取制度,提出“逐路取人”的设想;欧阳修反对其观点,维护原有取士制度,坚持“凭才取人”的原则。这场围绕取士政策展开的讨论,涉及派别利益、人才观念的多方差异,反映了对考试“至公”的追求。虽然司马光“逐路取人”的建议当时未能落实,但对后世考试制度改革产生了重要的影响。

[关键词]宋代科举改革;司马光欧阳修之辩;逐路取人;凭才取士;考试公平

[中图分类号]G424.74[文献标识码]A

[文章编号]1673—1654(2023)04—096—013

北宋时期崇文重教,科举制如同一条线索,串联起政治、民生、吏治等各个方面,是社会风貌的微缩。北宋格外关注选士制度的公正与平等,数次围绕科举制展开论争与改革。科举取士地域性失衡的现象始终困扰着宋室君臣。治平元年,针对科举省试中地区录取名额差异大的状况,司马光提出了“逐路取人”的科举改革方案;而欧阳修反对司马光的提议,主张维持“凭才取士”的旧制度。这场争论,涉及科举省试各个环节,聚焦于“南北举子录取名额不均衡”的现实状况,体现了士大夫阶层对教育资源分配、取士公平的深刻思考。最终,宋英宗因种种原因,驳回了司马光的奏请。然而,“分路取人”的观点对后世产生了重要影响,不仅为明清时期的取士制度提供了思路,而且时至今日仍有借鉴价值。

在已有研究中,将科举放置于历史政治背景下加以探析的不在少数,“所谓新旧思想之冲突,亦可说是两种态度之冲突……新党大率多南方人,反对派则大率是北方人”[1]。学界关注北宋时期各派的思想冲突,认为士大夫的科举论争包含着不同派别的政见之争、学术之争、取才利益之争。但是,以具体的取士之争作为切入点的研究较少。科举制承担着铨选官吏的职责,必然带有一定的政治性;取士之争表面是一场关于教育制度公平取向的讨论,实际上可以追溯到士大夫在政见、学术、派别利益等方面的观点。另外,在考虑士大夫利益纠葛的同时,也不能忽视宋代儒臣济世兴邦的家国情怀。

一、北宋科举取士公平之争

隋唐时期,科举制度正式确立为中央官员选考制度;进入宋朝,在统治者的大力推行、社会士人的积极参与下,科举制度蓬勃发展。在“崇文抑武”的社会大环境下,关于科举改革的论争几乎贯穿北宋始末,其中尤以取士公平为热议话题。士大夫间的取士公平之争集中于糊名誊录制度的存废、取解名额的地域性失衡两方面。

糊名法是指试卷统一装订,将考生的个人信息密封或隐去,编号后加盖印章,再交由考官评审的制度[2]。誊录法是指将考生试卷用统一笔迹誊抄后再交由考官评阅的制度。糊名誊录是科举考试中具有代表性的反舞弊制度,全面推广、渐成定制。然而在庆历、熙宁变法中,有士大夫提出了废止糊名誊录的主张,他们认为基层考试人数较少、范围较小,不必大动干戈。同时,糊名誊录法禁锢了选士标准,只以考卷成绩、考场发挥为唯一依据,不能兼采声望、选拔出德才兼备的士子。实际上,糊名誊录法能有力打击考官和举子之间相互勾结、徇私作弊的现象,尽管忽视了举子的日常品行,终究还是利大于弊,时人对此也多持支持态度。糊名誊录法包含着宋廷对于“天下至公”的追求与权衡,在北宋中叶以后以制度形式确定下来,是宋代科举改革中较具现代价值的部分。

宋廷对取解名额地域性失衡的讨论非常激烈。宋代科举的基本程式包含发解试、省试、殿试三级,开封府、国子监、各类别头试及诸路州郡通过发解试后解送礼部参加省试的名额称为“解额”[3]。仅发解试有地区解额限制,省试、殿试均“一切以程文为去留”。解额关乎士子后续的省试、殿试资格,是宋代科举中复杂且多变的重要问题。

宋初发解试并无固定解额,成绩合格即可解送礼部参加省试。太宗以后,读书人参与科举的意愿强烈,考试人数明显增长,朝廷设置解额以控制录取人数。解额由中央按照各地人口数量统一划归到地方,有明确、统一的分配标准。但不同地域的经济、政治、文化状况不同,如何在此背景下保证选士公平,是宋室君臣的争论焦点。北宋中期,南北士人及第差距日益增大,为增加西北地区录取人数,缓和北方士子情绪,部分北方士大夫建议在礼部省试中采用“逐路取人”的录取政策。这遭到参知政事欧阳修的强烈反对,最终取士方式一如旧制。熙宁年间,宋廷设五路取人法为常规贡举的平行制度。按此政策,北方五路地区①可以推荐学生免考发解试,免考士人与其他地区通过常规选拔的举子一同参加省试,免试名额占各地总解额的三分之一。五路取人法是宋廷平衡南北录取名额的权宜之计,可看作常规贡举与三舍法之间的过渡政策,但在实际操作中效果不佳。宋室君臣关于录取名额分配的讨论,促成了逐路取人的新尝试,本研究所聚焦的“司马欧阳之辩”即与此相关。

此外,北宋科举改革中政策反复问题十分显著,科举的数次争论和改革,均不考虑教育政策稳定性,经常从一个极端跳转到另一个极端。例如诗赋与策论的考试科目之争,仅在哲宗一朝就出现了三次较大的变动。改革又有过于理想化、步伐激进等问题:例如边疆战事缓和之时,朝廷便彻底停开武举;当凭才取士出现弊端,君主便希望彻底退回察举;为了将学校纳入选士体系,执政派直接废除科举。这种大刀阔斧改革的本意是从根本上革除弊病,卻忽视了教育的长期性、滞后性。取才制度朝令夕改、支离破碎,一定程度上影响了登第进士的质量,挫伤了士子读书入仕的积极性。

北宋科举改革问题频出,或许因为改革集团动机不纯、掺杂了士大夫之间的利益对抗。庆历、熙宁、崇宁三次兴学,均因改革派得势而大力推进,也因守旧派的卷土重来而骤然落寞,“钟摆式”的政策难以持续;王安石改换教材、统一思想,也有借助政治势力推行一家之言、选拔符合本派利益应举士子的私心;蔡京废科举带来了人才选拔混乱、阶层固化、徇私舞弊等问题,却因政治得势而无人能驳。不仅如此,政见、文风等难言对错的观念差异,本应了结于科举考场之外,却无可避免地影响着士人的录取。诗赋与策论的思想交锋,由“乌台诗案”转为了朋党攻击;知贡举的文风学术“偏好”,一定程度上决定了士子的录取;“整顿太学体”“古文运动”中,士大夫以文章体裁为政治武器,维护新政、选拔人才。政治、文化、人才观念的利益冲突是研究北宋科举改革不可忽略的角度,在这一层面上,司马、欧阳二公的取士争论也不能免俗。

二、司马光与欧阳修科举取士之争

发生在宋英宗治平元年的取士之争,关注到科举考试录取人数地域性失衡的问题,涉及欧阳修、司马光两位朝堂重臣,是北宋科举公平之争中具有代表性的案例。这场取士之争聚焦于教育制度,受派别利益、文化观念等多种因素的影响,双方取士观点截然不同,难以调和。

(一)争论起因

司马、欧阳之辩源于悬殊的地域性进士录取人数差距。据学者贾志扬统计,有史可考的北宋进士中,南方籍占据95%以上,其中尤以江南、两浙、福建人士居多,占总数的73%;北方籍士子仅有466人,占总数的4.8%[4]。随着宋王朝政权日渐稳定,南方地区的经济文教事业迅速发展、进士及第者逐渐增多。宋中叶以后,文化重心转向南方,并且科举考试偏重诗赋,这对有诗赋学习习惯的南方士子更为有利,因此进士录取南多北少的格局日渐固定了下来。此时,朝廷多次向南方偏远地区增加解额,如真宗、仁宗多次在广南、川峡四路等地增加解额。不仅如此,朝廷在考虑人口基数的基础上,向“进士解额绝少处”——即因科举发达而导致的解试竞争大的东南一带——给予一定的政策倾斜,如仁宗嘉祐五年,朝廷向福建、两浙、江西等南方地区增加解额共139名[5]。虽然宋廷同时也在北方偏远地区增加解额,但是北方及第进士的数量依旧日渐少于南方。及至英宗年间,进士录取的地区差异已经非常悬殊。

在司马、欧阳二公的争论之前,这种情况已引起了朝廷中北方籍官员的关注。仁宗时,富弼在《上仁宗乞诏陕西等路奏举才武》中说明了河北、陕西、河东三个地区进士及第数量极少的情况,并且提出“北方五路具有文武才能的士子,由地方长官提拔入仕”的改革方案[6]。富弼的构想与北宋后期的“五路取人法”有相似之处,不是要改革常规的考试录取制度,而是试图在科举之外寻求一个北方士子进入朝堂的途径。但囿于“重进士登科”的社会风气,该提议并未被皇帝采纳。此后,北方籍士大夫司马光尝试在考试科目方面进行改革,从另一条道路入手维护北方士子利益。他向宋廷上《贡院定夺科场不用诗赋状》,指出在国家平稳、社会安定的时期,不应再以浮华务虚的诗赋作为考试内容,而应该以策论成绩选拔人才,这样能够鼓励士人专注义理之学、扭转社会的浮躁风气[7]300-302,但该建议仍未被英宗采纳。此后,官员柳材向朝廷上书,列举了省试中及第士子的籍贯构成,说明了各地区录取人数的悬殊差异:“然而天下发解进士到省,常不下二千余人,南省取舍,才及二百。而开封、国学锁厅、预奏名者,殆将太半。其诸路州军所得者,仅百余人尔。惟陕西、河东、河北、荆湖北、广南东西等路州军举人,近年中第者或一二。”[7]326新科进士中,京城士子和官家子弟占了大多名额,偏远地区的士子千里迢迢上京赶考,日常生活和教育资源均难与京城士子匹敌,在省试中几乎无人中举。面对如此严峻的形势,柳材建议在省试中按地区糊名誊录、各地区内划给固定名额予以录取,这样能够平衡各地区的进士录取比例,关照偏远地区士子。柳材当时知封州(属广南东路,在今广东封开),作为边疆地区的官员,本意是为偏远地区士人争取更多进士及第的机会。在南北失衡愈加激烈的景况下,北方士大夫代表司马光关注到了这份奏疏,并在此基础上提出了“逐路取人”的设想,揭开了论辩的序幕。

(二)论辩过程

治平元年(1064年),谏官司马光上书《贡院乞逐路取人状》,提出了“逐路取人”的省试录取方案。“路”是宋代行政区划的基本单位,宋初共分二十一路,后多有分合变动,英宗时期为十八路之制。“逐路取人”,就是将省试的录取名额划分到“路”中,各路按照“十人取一人,少于五则不取”的规则进行录取。“逐路取人”法融合了富弼、柳材的取士观念,不仅关注到北方士子在科举考试中的不利地位,而且提出了明确的录取比例。这种录取策略显然对考生少、竞争相对较弱的北方士子更友好,司马光欲借此缓解北方诸路在科举录取中的不利局势。

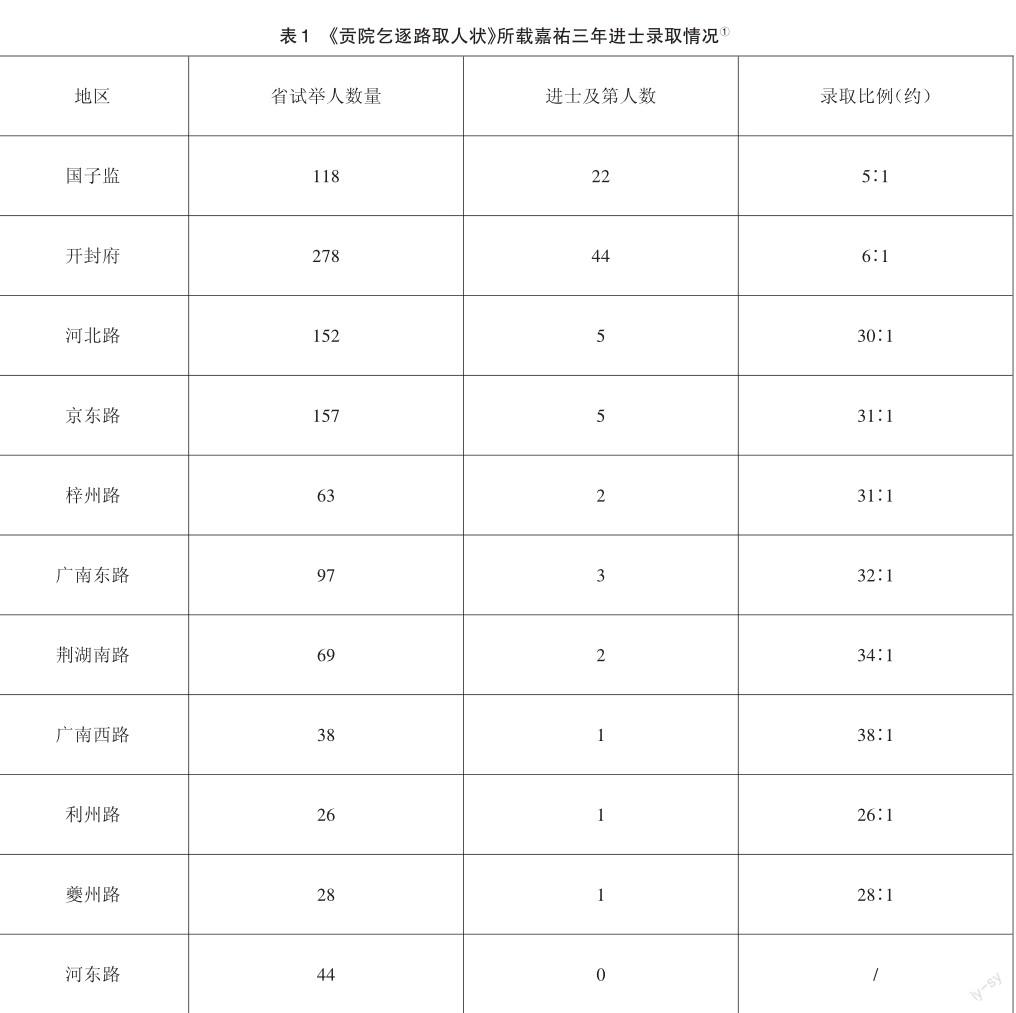

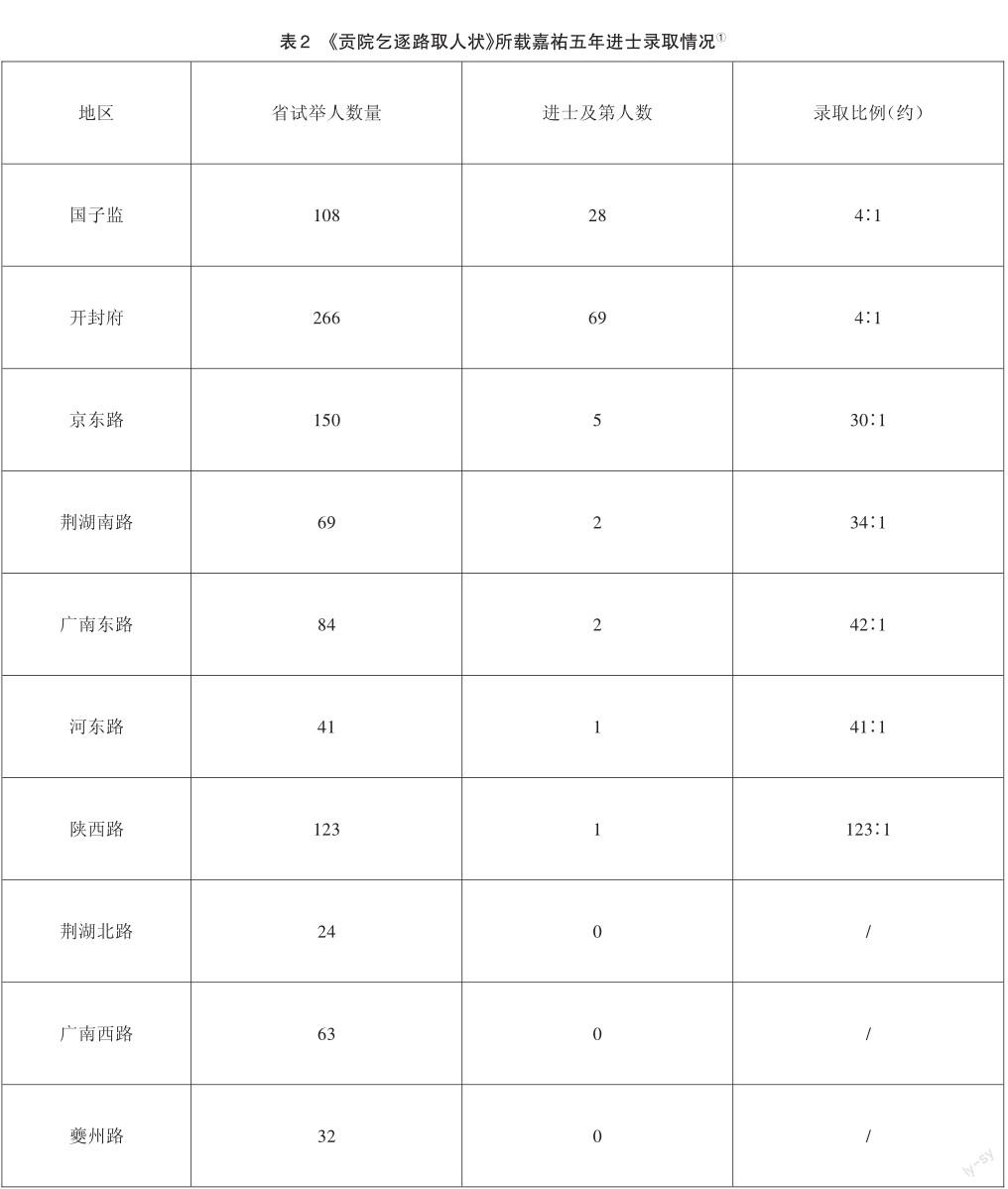

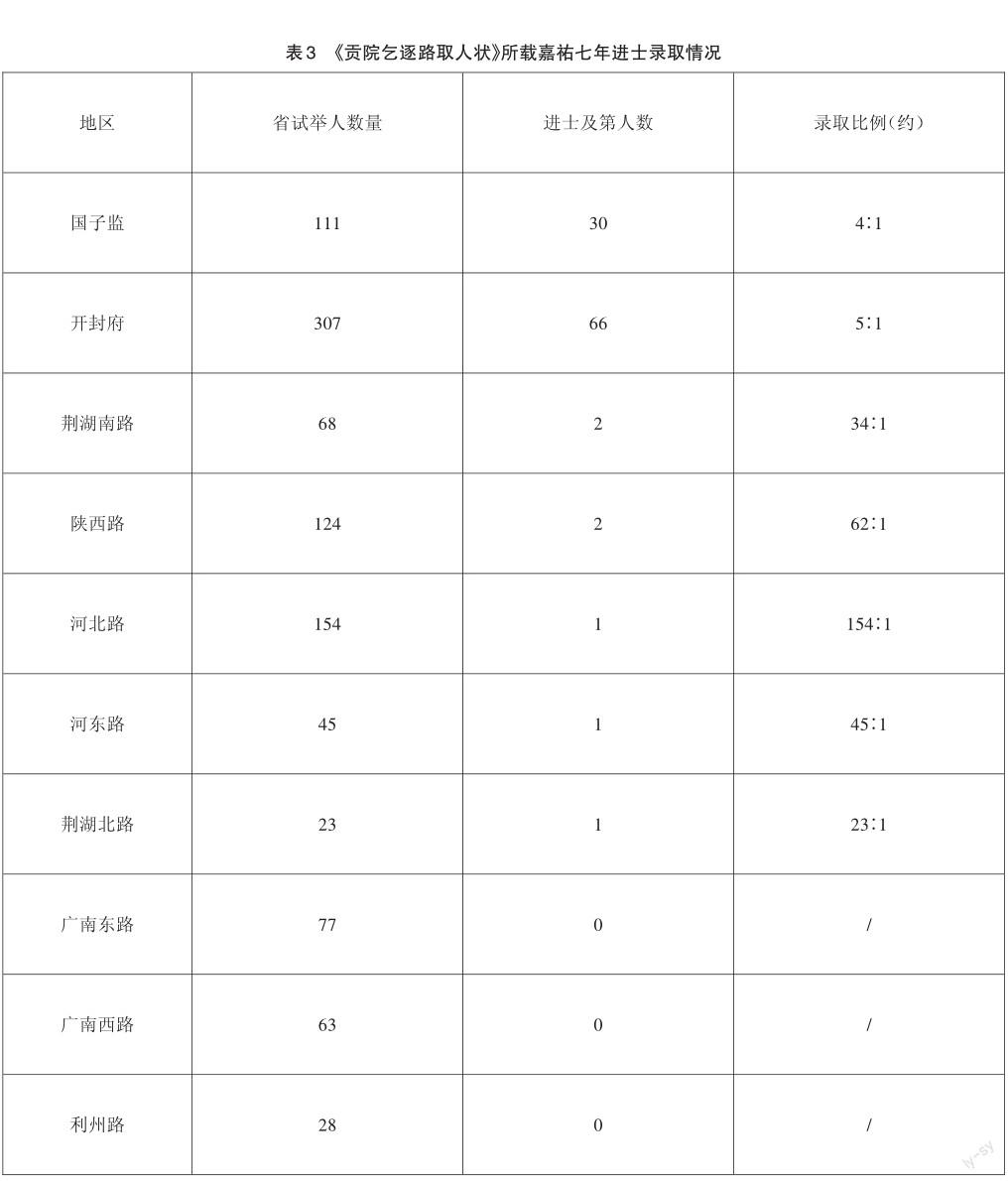

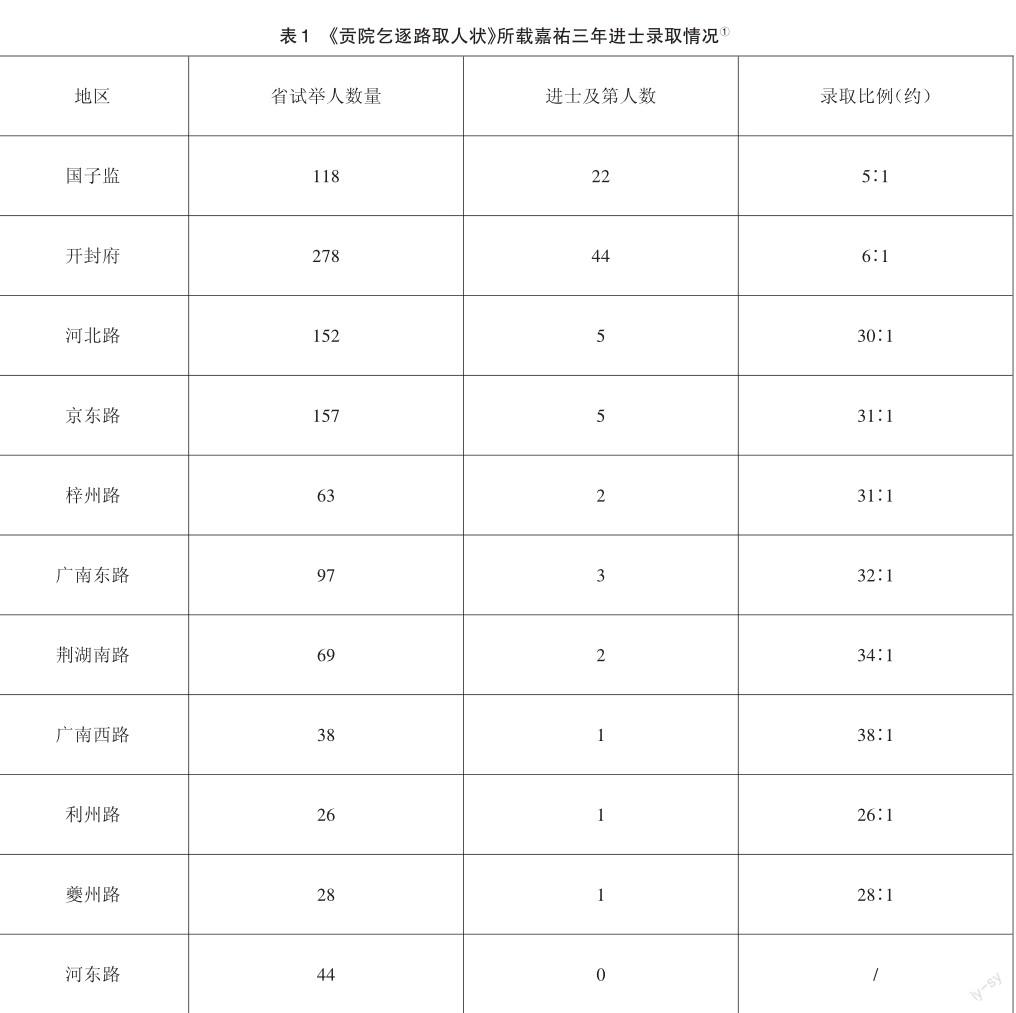

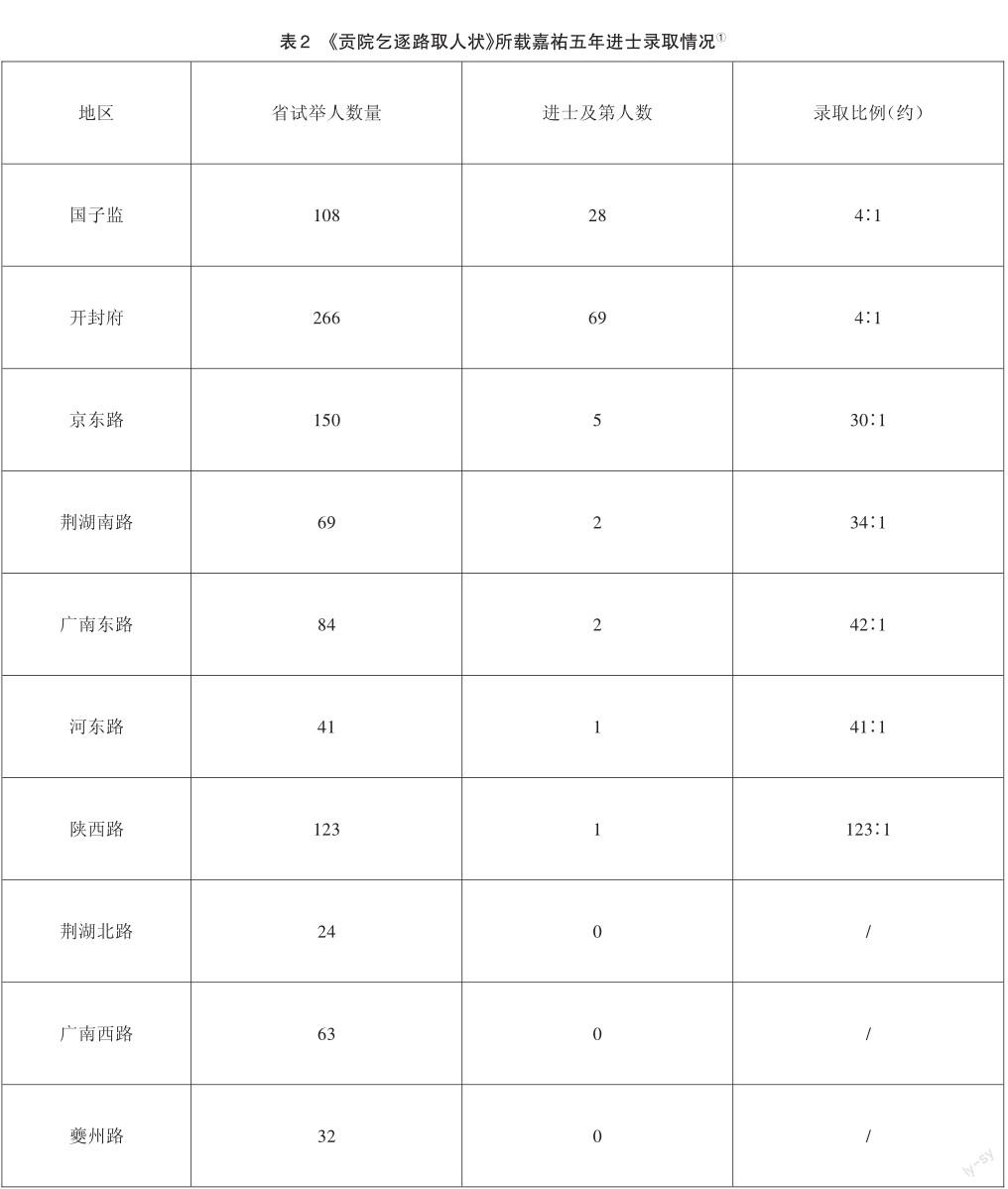

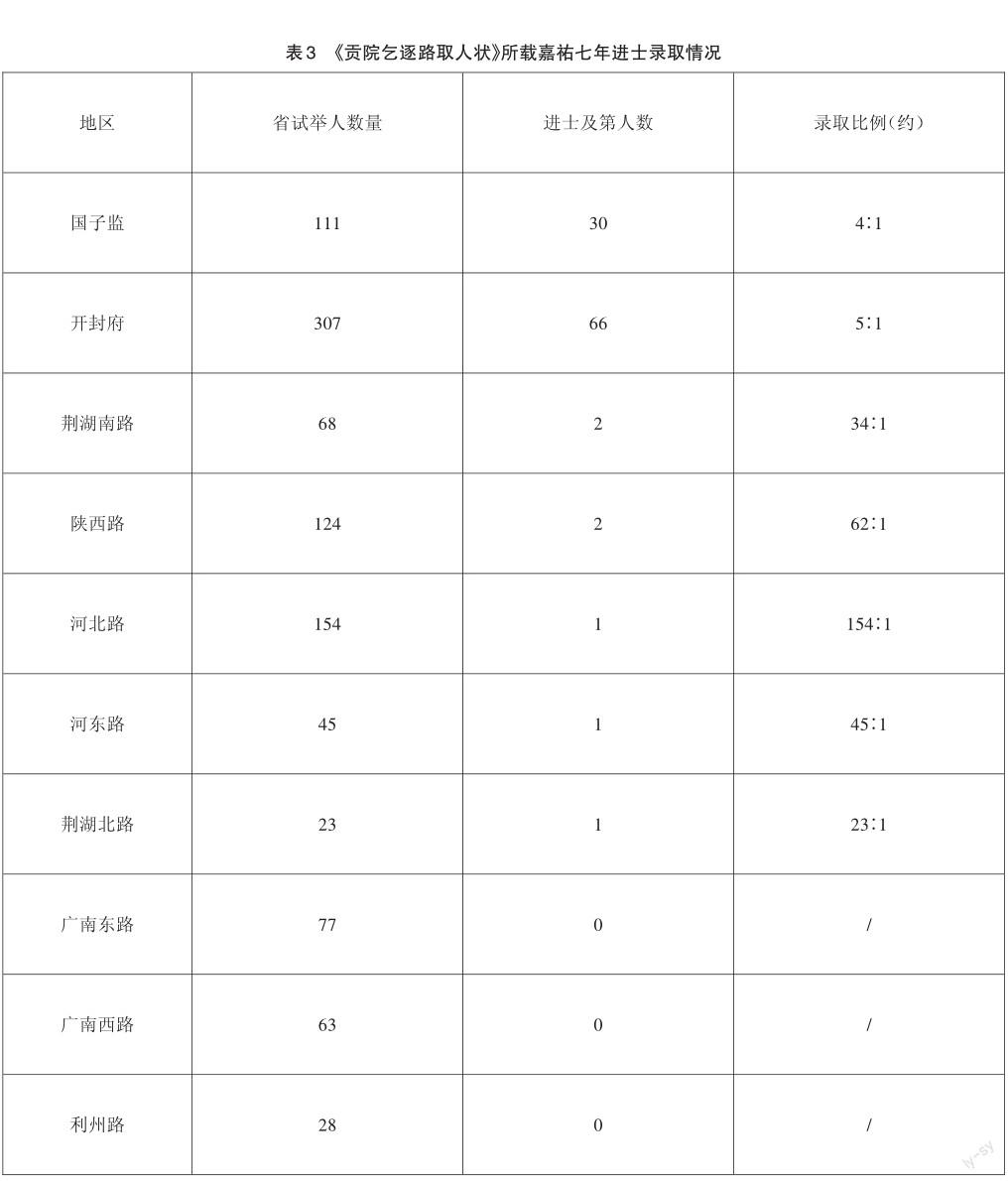

在《贡院乞逐路取人状》中,司马光详细列举了仁宗嘉祐三年、五年、七年各地区入闱省试与进士及第的人数,详见表1、2、3。

司马光共列举了13个地区与机构的进士录取数据,说明了北宋进士录取中存在的悬殊地域差距。在国子监、开封府等文教资源最为集中、士人活动最为频繁的地区,士人考取进士最为容易,录取比例稳定在至少“六人中取一人”的极高水平。其次,距东京较近的京东路,进士录取比例稳定在“约三十人取一”的水平,京东路推荐举人数量与国子监相差不大,但录取人数与京畿相比则少之又少,一届最多五人及第。位于中部地区的荆湖南路、荆湖北路与京东路录取比例相似,每三十余名举人中,约有一名进士及第。河北路、河东路距东京更近,录取比例却低于荆湖两路,约为“四十人取一”。梓州路、利州路、夔州路在北宋同属“川峡四路”,与西南诸藩接壤;广南东路、广南西路包括南岭(即今湘、赣、粤、桂四省区边境一系列东北-西南走向的山地的总称)以南的广大区域,是北宋最南端的两路;陕西路毗邻西夏、吐蕃,是北宋的西北边界。这些边疆地区的进士录取人数极少,多次出现无人及第的情况。此后,司马光说明了在京录取比例较高的原因。

其一,“朝廷每次科场所差试官,率皆两制三馆之人”,在京举子近水楼台先得月,更容易答出符合考官文风喜好的试卷而被录取,偏远地区的士子信息不畅、多有黜落。其二,国子监、开封府文教资源更好、录取名额更多,在京城学习更能提升考试成绩、更易进步。其三,间岁开科场以来,士子们碍于上京路途遥远,往往不回原籍而寄居在京中参加考试。种种原因使京城羁旅士子急剧增多,考生中出现了“私置监牒,妄冒户贯”的违法行为,带来了不良的社会影响。由此可见,在进士录取这一环节,举人真才实学之外,还有许多社会因素需要考慮。

从嘉祐三次科举可以看出,各地区及第进士数显然极不平均。其一,在京录取进士多、诸路录取进士少。开封府籍举人考取进士的概率,是其他诸路的十倍;与偏远地区相比,能达到三十倍之多。其二,南方录取进士多、北方录取进士少。河北路、河东路均与东京距离较近,但录取比例却低于淮水以南、距离较远的荆湖两路。河北路解送举人数量与国子监、京东路相差无几,然而其录取人数最少,创下“154:1”的惊人比例。若按司马光所言,“南省取舍,才及二百”,礼部试录取进士二百人,表中所录只百人左右。除去已列举的地区与机构,余下的六路大多居于南方地区,及第士子一半出于南方①。其三,偏远地区在进士录取中长期处于劣势地位。虽然有发解试政策的扶持,但边疆籍举人在全国选拔性考试中,难以脱颖而出,这说明边疆各路的教育文化资源与东京、南北诸路相差甚远。如果不对偏远地区加以关照支持,他们会被迫退出中原政治,甚至会逐渐淡化对中华文明及宋王朝的认同感。

梳理现实情况后,司马光提出只有采用“省试中各分名额、逐路取人”的政策,才能“使孤远者有望荣进”。他对柳材的提议加以整理,形成了较为系统的“逐路取人”法,具体措施为:“将国子监、开封府及十八路临时各定一字,为偏傍立号……委知贡举官于逐号之中。考较文理善恶,各随其所长短,每十人中取一人,奏名不满十人者,六人以上,五人以下,更不取人。”[7]329-330“逐路取人”提出了以地域为进士录取基本单位的设想,关注到文教政策广泛的社会外延。然而司马光的上书遭到参知政事欧阳修的强烈反对。

欧阳修撰《论逐路取士札子》,对司马光的主张进行了激烈抨击,他主张科举应该维持旧有制度、保证每位士子的考试程序公平[8]。欧阳修以“至公”为中心论点,明确了“不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而唯才是择”的人才选考观念。欧阳修尖锐地指出,司马光只看到了进士录取“东南多、西北少”的最终数据,却没有以历史的眼光、深层次地追溯其原因。北宋疆域辽阔,东南西北所承文化传统不同,生活风俗各异,因而各地举人的学术风格与性格气质也大相径庭。西北士子偏好经文义理,在明经科中更为拔萃,录取人数更多,这也弥补了进士科中录取少的情况。欧阳修提到,南方地区文化兴盛,教育水平较高,发解试的录取比例大约在100∶1,西北各路的教育水平较低,取解比例大约在10∶1,所以在省试中西北地区及第人数少是客观合理的,符合当地文教水平。逐路取人实际上是对西北地区的优待,在录取人数不变的情况下,势必会黜落更多真才实学的南方士子,这是对“天下至公”理念的违背。同时,逐路取人的目的是按照地域选拔人才,但却使士子涌向竞争小、名额多、资源好的地区,加剧背井离乡、冒籍应举的情况,还会出现选士过滥、滋生舞弊等问题。此外,欧阳修毫不留情地批驳了司马光通过考试制度笼络西北士子的主张。西北地区与少数民族政权接壤,确实可能出现屡试不第的举子投靠外族的情况,但他认为,平稳边疆民情应当有其他的方法,不能使朝堂政治干预了科举录取。他指出,科举改革的当务之急在于祛除“盛行怀挟,士风亏损”的弊病,至于录取政策,新政的效用与风险几乎可以相抵,故而大可不必进行改革。欧阳修将新旧政策相比较,在变与不变之间,极其敏锐地捕捉到了司马光等北方士大夫群体的意图——在进士录取中为西北籍士子争得一席之地。欧阳修认为,司马光基于地域公平的“逐路取人说”实际上损害了更多南方籍举人的利益,对科举体制的公平属性造成了严重损害。司马光、欧阳修两方僵持不下,政策选择一时难以定夺。

(三)双方主要观点差异

司马、欧阳二公都是从“公平”的角度说理的。司马光认为,要想真正实现取士公平,就要从当前地域间及第进士悬殊的问题方面入手,在综合考量文教资源、社会形势、经济水平差距的前提下,确定一种可量化的进士录取准则。歐阳修则认为,新议中的录取标准与地域出身挂钩,变相地浑浊了取士标准,不是公平的体现。两位士大夫的观点差异主要体现在以下四个方面。

第一,取士制度是否可变。司马光认为,当前科举中及第进士地域性失衡的情况愈演愈烈,进而产生许多社会问题,不能“坐视旧法之弊而不变也”[9],即“法可变”。而欧阳修认为,以才学取士的进士录取标准包含着最公平的取士思路,自宋初代代延续,选拔出了许多高素质人才,是“祖宗以来,不可易之制也”,因而不能妄谈废止,即“法不可变”。

第二,诗赋、策论两科目能否合并取士。在这个问题上,司马光采纳了富弼不单以文辞、念诵取士的主张,认为可在礼部会试中合并两科以录取人才。而欧阳修认为,南北具有文俗差异,东南之人更容易在诗赋考试中拔得头筹,而西北之人更擅长经学策论,不同禀赋的读书人所任官职、办事习惯也不同,因而不能“合而较之”。

第三,对地域性教育水平差异是否关注。司马光高度关注该问题,认为“虽微陋之处,必有贤才”,因此他上书建议“逐路取人”,试图使南北取士数尽量平衡。而欧阳修秉承的是“王者无外,天下一家”的观念,认为进士录取应该“不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一”进行录取。他提出,南方文化繁盛、人才辈出,其发解试取解难度远远高于北方,与北方相比录取更加“不公”;发解试既然已经具有“区域内相对评价”的属性了,那么省试录取便无须、也不应该把重心放在区域间教育水平的差距上来。

第四,取人新议一旦实施是否利大于弊。司马光认为,按地区录取能有效均衡南北进士数量,并且可以解决京师积压士子过多、科场舞弊的问题;同时,逐路取人法将同乡举人聚在一处,考官即使面对自己的同乡,也没有偏私舞弊的机会,因此利大于弊。欧阳修则认为,“逐路取人”的成效有限,又与现行制度同样有冒籍寄应、羁留他乡的弊病,为了维持制度的稳定性,改革必要性不大;同时,新议包含着北方士大夫对东南进士科举应试的偏见,容易造成选士泛滥的危害;与其改革,不如着力整顿士子风气,守好祖宗之法。欧阳修基于新旧制度比较阐述了自己的立场:新政弊大于利,因此不可实行。

三、司马光与欧阳修观点差异之成因分析

司马光、欧阳修两位士大夫的观点差异,根本上表现为其对“至公”原则的理解不同,其次表现为派别利益、人才观念的差异。

(一)科举“至公”之争

司马光的“逐路取人”说,关注到地区间教育水平的差异,认为地域之间进士数差异悬殊的现象是取士不公的表现。在北宋,科举的重要性不言而喻,进士录取虽属于文化教育层面的事务,但其政策的变动深刻地影响着政治、经济层面,因此朝廷应通过统一调配录取名额等手段,实现区域间矛盾的调和,以维护整个社会的稳定安宁。司马光认为,“京城及东南进士多,偏远及西北进士少”的情况损害了文教相对落后地区的利益,要想实现科举取士的公平,必须疏通各地区的仕进渠道,不能因为教育水平的差异而有所偏废,这一提议具有大局观念,能够满足宋廷笼络士子、维护统治的实际需要。

欧阳修的“凭才取人”说,认为朝廷择人不应问出处,无论地区教育资源如何,士子参与省试选考只凭真才实学进行竞争,文教兴盛的地区参与省试的举子本就是优中选优,自然会在进士考试中占据大量名额,因此朝堂中南方读书人占据明显优势地位是客观公允、理所应当的。他认为科举取士的公平在于每位考生的机会均等、程序相同、标准唯一、排名公正。这种微观层面上“考试技术的公正”[10]97-98,不仅能够保障科场秩序不受舞弊侵害,更能保证高素质人才的一脉相承。

可见,司马光的“至公”思想以宏观层面的教育资源公平为辩论依据,而欧阳修的“至公”思想更多地关注到微观制度层面给予每位考生的程式公平、机会公平,两者立场不同、认识不同、观念不同,自然很难在争辩与讨论中达成统一。

(二)南北派别之争

司马光与欧阳修的取士之辩,因南北取士不均而起,由南北两派士大夫代表提出,其重要目的是维护南北士子在科场、朝堂中的利益。因此,要想明确两位士大夫观点差异的背后成因,就必须关注到宋代旷日持久的南北地域之争。南北之争是历史遗留问题。自唐代以来,北方士子一直在科举考试中占据优势,宋初也是如此;转至北宋中叶,频繁的战争与对峙使北方经济社会发展受到影响,经济文化的重心逐渐向南方转移,越来越多的南方士子在进士考试中被录取,南北差距逐渐悬殊,而北方的士大夫不欲失去朝堂优势地位,便有了司马、欧阳之辩。司马光出生于光州光山,在洛阳接受教育,祖籍陕州涑水,是地道的北方士人;欧阳修生于绵州,长于随州,居于吉州永丰县,自称“庐陵欧阳修”,是正宗的南方士人①。他在上书中提到,新议因进士名额东南多、西北少而提出,不留情面地点明了司马光上书奏请“逐路取人”的根本意图:利用西北进士及第人数少的现实情况,为北方读书人争取解额、维护北方籍士子在朝利益。欧阳修,一个在庆历新政中锐意改革、锋芒毕露的坚定变法派,之所以在本次论争中转向了“利不百者不变法”的反对阵营,是因为他看到了变革背后的隐患——在录取总人数不变的情况下,增加北方名额势必会大量削减南方名额,这将使南方籍读书人的竞争更加激烈,使南方籍官员在朝堂上的优势地位受到威胁。同时,欧阳修敏锐地注意到,新议中“进士、经学合而较之”的观点制约着南方士子的及第之路,他以“四方风俗异宜,而人性各有利钝”为论据,阐述了南北士子的材性差异与文俗差异,说明了分科取士的合理性和必要性。在辩论之中欧阳修力挽狂澜,点明司马光新议的“私心”,以坚决的态度表达着自己捍卫南方士大夫朝堂利益的决心。

王水照曾谈到,宋代士大夫是集文士、学者、官僚三位于一体的复合型人才[11],宋代科举作为一条关键线索将宋代士子的三个身份串联在一起。因此,在有关北宋科举改革的讨论中考虑官僚利益冲突不足为奇。梳理以上内容可知,司马光的“合并科目、分路取士”建议,实际上是为平衡南北差异、维护北方士子利益而量身定做的;而欧阳修以“憑才取人”旧制反驳,也并非其因循守旧、泥古不化,根本目的是为南方读书人争取入仕机会,巩固南方士人在朝堂中的优势地位。两位士大夫在南北争斗中的派系立场不同,必然就取士政策产生不可调和的矛盾。

(三)选才标准之争

规范的考试制度必须具备符合社会要求的人才衡量标准。科举制承担着为宋廷选拔人才的重任,秉承不同选才标准的士大夫,其提出的政策与制度构想截然不同。因此,取士论争在一定程度上也体现了两种截然不同的人才观念。

司马光认为,人才选拔不能以文学技艺一以概之。进士取解只考诗赋策论,然而实际官场中,并非每个职位都需要通晓诗赋与义理的大儒之才;实际生活中,考试黜退之人也并非一无是处,“虽于文艺或有所短,而其余所长有益于公家之用者,盖益多矣”。司马光生于官宦之家,随父生活多见民情疾苦,思想具有经世致用色彩,主张以实际行动为民谋利。作为一名实用派官吏,司马光建议拓宽科举录取标准,为大宋笼络有利于社会建设的各种人才。如精通财务经济的能吏,他们的技术可以为社会服务,司马光便认为朝廷应当酌情录取[12]。自然,这种宽泛取士的录取标准,被欧阳修诟病为“滥举冗官”之弊。从人才选拔标准来看,欧阳修是毋庸置疑的“凭才取士”派,即按照士子才学高低的标准录取人才。欧阳修指出,朝廷既然坚持按照士子才学高低的标准排序取人,就要将这种制度性的公平贯彻到底,不能让怀才士子枉然黜落,让才行不足的士子凭借地方优惠政策得以录取。欧阳修眼中的“才学等次”似一把钢尺,严格地对士子的及第与否加以限制,只有经过钢尺测量、才学文艺确实出众的士子,才是名正言顺的吏治之才。欧阳修的选才观念具有宁缺毋滥的意味,他坚持以客观、确定的才学标准衡量人才,主张“四方如一、为能是选”的录取原则,以达到他心中“天下至公”的理想境界。

可见,司马光提出“合并策论、诗赋两科目”的主张,一定程度上受到其博采众科、经世致用人才观念的影响;而欧阳修坚持“凭才取士”的唯一标准,恰恰体现他要求严格、宁缺毋滥的人才观念。两位士大夫在选拔人才时所秉持的核心标准、思想观念不同,其对考试录取政策的讨论自然不可能达成一致。

四、司马、欧阳之辩的结果与影响

司马光、欧阳修的科举论争,由考试制度出发,辐射到社会生活各个层面。有学者认为,这是中国科举制度诞生以来关于考试公平问题的首要争论[10]98。司马光“逐路取人”的观点对“五路取人法”、南北卷制度、分卷录取制度等造成深刻影响。自此之后,取士公平之争成为文教领域长期讨论、经久不息的话题,对当今教育考试制度也有着深刻的启发。

(一)司马光、欧阳修取士之争的结果

司马光、欧阳修的取士之争,是以奏疏的形式展开的。司马光以《贡院定夺科场不用诗赋状》《乞贡院逐路取人状》进行提议,欧阳修则以《论逐路取人札子》反驳。此后,双方陷入僵持,宋英宗也并未进行明确表态。自此,“逐路取人”的改革设想便被搁置一旁,进士录取仍然沿用“凭才取士”的旧制。宋英宗在这次争论中默许了欧阳修的提议,站在了“凭才取士”一边,但争论之后,朝廷也关注到了北方、边地及第人数少的实际情况,在解额方面有所倾斜和照顾,给予偏远地区士子更多的入仕机会。自此,司马、欧阳之争告一段落,但南北士子及第差异悬殊的情况并未得到缓解,后世对于教育区域公平和考试程式公平的争论也从未停止。

实际上,司马光、欧阳修两位士大夫各自坚持的两种录取原则,都在科举考试的公平属性层面引发了后人深思。元朝马端临指出,“司马公之意,主于均额,以息奔竞之风。欧阳公之意,主于覆实,以免谬滥之弊”,他更支持欧阳修的观点[13]907。邓嗣禹谈到:“分路取人,可以普及文化。而其为弊,文化低落之地,亦必照例取录。凭才取人,可以吸收英彦,而其为弊,多京师国学之人,鄙陋之乡难及焉。”[14]当代学者刘海峰认为,凭才取士能够发挥大规模考试的社会控制功能,保证考試的客观性和公平程度;分路取人有利于提高文化相对落后地区士人的学习积极性,促进区域经济发展,维护国家的团结和统一;科举“至公”之争是利弊兼具的一个“两难问题”[15]。田建荣认为,欧阳修的观点聚焦于考试的客观性、公平性,司马光的观点关注到宋代各区域、各民族间的凝聚与统一,两者的主张各有道理[16]。

(二)取士之争对北宋及后世考试制度的影响

科举考试在发展过程中,由对程序公平、机会公平的追求,逐步转向对实质公平的追求。虽然“逐路取人法”在当时没有得到落实,但其不仅为北宋后期的“五路取人法”提供了思路,更对元明清三朝的科举改革形成了深刻影响。

北宋中叶以后,各地区文化教育差距更大,众多士大夫也认识到地区文教资源不均、进士录取悬殊的情况,并向朝廷提出建议。宋敏求曾经奏请增加北方地区的录取名额,他谈到,“北方士子性朴茂而登第者少”,因此请朝廷增补河北、陕西、河东地区才艺出众、谋略武勇的举子入朝为官[17]9737。《文献通考》中记载,熙宁变法时期,王安石进行合并诸科的科举改革,“榜出多是南人预选,北人预者极少”[13]939。此后,五路取人法为平衡京师和各路的进士数量被提出,范纯仁在《奏设特举之科分路考校取人》中谈到,“南省只试策论、经义,仍各分路分改校,逐路各与优立分数取人”,表面上是偏重经义,实际上是关注到北方士人专精经学的实际情况,希望以此达到南北进士录取人数大体均等的理想状态[18]。“五路取人法”虽然对北方五路有所优待,但在考试科目上变动不大,省试录取并未真正综合南北方士子的学术、才性特点,政策收效甚微。可以看出,范纯仁的取士思路受到“逐路取人”的影响,虽然改革收效甚微,但在一定程度上缩小了地区差异,是科举考试追求区域公平的第一次实际尝试。

宋代之后,“科举公平”逐渐由机会均等转向地域平衡,“分路取人”主张为后世科举考试录取程式的改革提供了新思路。元朝的科举考试将考生划为蒙古人、色目人、汉人、南人四个类别①,无论是考试还是录取,均按照完全相等的固定名额在各民族中进行分配。有学者认为,这种民族与区域固定配额相结合的录取政策,虽然含有一定的歧视意味,但是广泛地考虑到了民族文化差异,具有一定的参考价值[19]。明初以单一的成绩标准录取士子,这种自由竞争的政策使南北士人之争再次尖锐爆发,激化为洪武年间的“南北榜”政治事件。为解决争端,明代确立了南北卷分区录取的制度。宣德二年,科举录取将全国地域划分为南、北、中三卷,考虑到各卷地区竞争压力不同、所含州府数量不等,设定南卷录取人数最多,北卷次之,南北各抽5人归中卷,按照三卷定额进行录取[20]。通过南北卷制度,科举取士的南北地域差距得到了较好的平衡。及至清代,南卷内部各省份之间差距过大的情况,又上升成为影响科举制度的主要矛盾。康熙帝就此问题颁布上谕,取消各省进士的固定名额限制,依照“省之大小,人之多寡”,按省份进行录取,正式确立了“分省取中”的取士制度[21],反映了科举公平改革的趋势。

五、余论

宋代科举社会的实际状况激发了宋室君臣对科举改革的热情,士人阶层对科举考试公平的追求引发了这场影响深远的取士之辩。宋廷对考试政策的改革受多方势力影响,也对社会政治、文化、教育产生“牵一发而动全身”的深刻影响。科举制作为自上而下、广泛铺开的选才体系,与行使单一职责的考试制度不同,它将宋代社会的文教思想与社会政治发展串联起来,具有巩固王朝统治、稳定社会关系的职能。在凭才取士的制度下,官员队伍中缺乏西北及偏远之地的“代言人”,朝廷变成了南方士人群体的“一言堂”。长此以往,北方统治基础日益薄弱,南北之间的悬殊差距难以挽回,统一政权的分离崩析也成了历史的必然。李弘祺曾经谈到,一种考试制度,可以适当突出机会的均等和技术的公正,但是绝不能忽视一个政府对其寄予的“更远大的目标”,这种目标要求考试制度符合“社会的、地缘的、道德评判的要求”[22],即某一集体政策的实施,不仅需要保证政策制度下的个体人人平等,而且还要使该制度能够保证更广大范围内的个体得以参与其中。有学者指出,此处“远大的目标”可以理解为统治阶级利益公平分配的理念[10]98,在封建王朝“天下为公”的背后,实际隐藏着统治者维护自身权益、巩固政权稳定的目的。这在制度设计方面,对于当下的考试政策制定也具有一定参考价值:一种符合社会发展需要的人才选拔机制,只关注程序的公平显然过于浅薄;考试制度改革中,应该允许“倾斜的分数线”暂时存在,在程式公平的基础上,追求教育的实质公平。

在讨论宋代科举改革争端时,不能否认朝堂政治对它的深刻影响,但也不能将士大夫的改革动机仅仅归结于利益斗争。宋代文教兴盛,由于儒家文化传统的熏陶与济世精神的复振,士大夫们的批判意识、参与意识空前高涨,出现了一批锐意进取、积极改革的名流重臣。这些“先天下之忧而忧、后天下之乐而乐”的士大夫,是怀着为国为民的热情投身于社会改革的[23]。频频出现的科举改革争论,寄寓着一代文臣对清明政治的憧憬、对天下至公的追求,司马光与欧阳修的取士之争也不例外。司马光为教育地域公平几度发声,欧阳修始终关注考试程序的公正,两人的争论也充满文人风度,并未因为立场观点不同而将思想差异转变为朋党攻讦。司马光、欧阳修两位士大夫,都是北宋士大夫中一流的精英人物,他们在宽松、开明的政治生态环境中呼吸吐纳,在“儒者报国,以言为先”的朝堂氛围中培养品格,以自己的实际行动展现着儒者的家国情怀。欧阳修,庆历新政的先驱者,嫉恶如仇、直言不讳,将贬谪作为一种褒奖,始终以“敢为天下先”作为自己的政治理想;司马光,在垂暮之年主持元祐更化,革除变法弊病、稳固赵宋江山,为国为民不顾生前身后名。这两位“纯臣”,终其一生燃灼着兼济天下、救世安民的共同理想,他们的政治见解总以国家大局为重,他们的科举论争均以社稷安危为底色。作为政策制定者的司马光,希望以文教政策的改革维持北宋社会的安定,这一建议思虑周全、经验老到,体现了一名封建士大夫的优秀素养。而欧阳修主张在进士录取中摒弃官场思维,用均一的考试标准守护文教领域的纯粹与公平,这一观点充满文臣风骨,体现了北宋士大夫独有的人文襟怀。

参考文献:

[1]钱穆.国史大纲下册[M].北京:商务印书馆,1996:581.

[2]姚登权.我国科举考试与阅卷制度[J].湖南师范大学教育科学学报,2008,(02):74-76.

[3]姚红,刘婷婷.两宋科举与文学研究[M].杭州:浙江人民出版社,2008:232.

[4]贾志扬.宋代科举[M].台北:东大图书股份有限公司,1995:198-199.

[5]程民生.宋代地域文化史[M].合肥:安徽文艺出版社.2017:193-194.

[6](宋)赵汝愚,编.宋朝诸臣奏议[M].上海:上海古籍出版社,1999:893-984.

[7](宋)司马光.司马温公集编年笺注3[M].成都:巴蜀书社,2009.

[8](宋)欧阳修.欧阳修集编年笺注6[M].成都:巴蜀书社,2007:464-467.

[9](宋)司马光.司马温公集编年笺注6[M].成都:巴蜀书社,2009:101.

[10]李兵,刘海峰.科举不只是考试[M].上海:上海教育出版社,2018.

[11]王水照,主编.宋代文学通论[M].开封:河南大学出版社,1997:27.

[12]李昌宪.司马光评传[M].南京:南京大学出版社,1998:301-302.

[13](元)马端临.文献通考[M].北京:中华书局,2011.

[14]邓嗣禹.中国考试制度史[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2011:121.

[15]刘海峰,李兵.中國科举史[M].上海:东方出版中心,2004:183.

[16]田建荣.中国考试思想史[M].北京:商务印书馆,2004:194-195.

[17](元)脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局,1985:9737.

[18]曾枣庄,刘琳,主编.全宋文第71册[M].上海:上海辞书出版社;合肥:安徽教育出版社,2006:164.

[19]吴根洲,编著.科举导论[M].杭州:浙江古籍出版社,2016:178-179.

[20](清)张廷玉,等.明史[M].北京:中华书局,1974:1687-1698.

[21]赵尔巽,等.清史稿[M].北京:中华书局,1977:3158.

[22] Thomas H. C. Lee. Government Education and Examinations in Sung China [M]. Hong Kong:The Chinese University Press,1895:204.

[23]邓小南.祖宗之法·北宋前期政治述略[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2006:423-424,431.

The Debate between Sima Guang and Ouyang Xiu over the Reform of Imperial Examination in Song Dynasty

Jia Shushuo

Beijing Normal University,Beijing,100875

Abstract:The imperial examination system is an education and examination system vigorously promoted by the Song dynasty,which undertakes the important function of selecting talents. Scholar-officials in the Song Dynasty paid close attention to the examination policy and cause many controversies about the reform of imperial examination. There was a conflict between Sima Guang and Ouyang Xiu over the selection criteria of the imperial examination system in Yingzongs period of the Song Dynasty. Sima Guang proposed that emperor can increase the quotas of matriculation in Northwest China,while Ouyang Xiu opposed it. He suggested the emperor keep the original examination policy unchanged,and he believed the fairest policy was to rank students according to their grades. This debate reflects many differences in factional interests and talent concepts. It also reflects the Song Dynastys unremitting pursuit of fairness in examinations,which had a profound impact on the reform of the examination system for later generations.

Key words:Reform of Imperial Examination System in Song Dynasty,the Debate of Sima Guang and Ouyang Xiu,Regional Fairness in Examination,Procedural Justice in Examination,Testing Fairness

(責任编辑:陈畅)

①京东、京西、河北、河东、陕西路,此为北方五路地区。

①国子监,北宋最高学府及教育管理机构,国子监生可参加国子监发解试考取举人。开封府,北宋都城,今河南开封市。河北路,辖境约今河北大部及山东、河南黄河以北大部分地区。京东路,辖境约今山东中南部、江苏西北部及河南、安徽小部分地区。梓州路,辖境约今四川西北部;利州路,辖境约今四川东北部、陕西西南部地区;夔州路,辖境约今重庆中南部、贵州北部、湖北西部等地;梓、利、夔与益州路合称“川峡四路”。广南东路、广南西路合称“广南路”,广南路辖境约今广东、广西两省区。荆湖南路与荆湖北路合称“荆湖路”,荆湖路辖境约今湖北中南部、湖南全省、广西小部分地区。河东路,辖境约今山西大部、陕西东部地区。以上参考:中国历史大辞典·历史地理卷[M].上海:上海辞书出版社,1996:106,568,543,805,424,1045,73,74,611,568.

①陕西路,辖境约今陕西、宁夏、山西、河南部分地区及甘肃东南部地区。参考:中国历史大辞典·历史地理卷[M].上海:上海辞书出版社,1996:584.

①除司马光在《贡院乞逐路取人状》中列举的十二路之外,未提及的地区有京西路、两浙路、淮南路、江南东路、江南西路、福建路。以上六个地区,除京西路北部部分地区位于淮河以北、其他各路均位于淮河以南,属于广泛意义上的南方地区。参考:周振鹤,编.中国行政区划通史·宋西夏卷[M].上海:复旦大学出版社,2007:182,727.

①光州光山,今河南省光山县。陕州涑水,今山西省夏县。绵州,今四川省绵阳市。随州,今湖北省随州市。吉州,北宋时期又称“吉州庐陵郡”,今属江西省吉安市。以上参考:李昌宪.司马光评传[M].南京:南京大学出版社,1998:34,27及黄进德.欧阳修评传[M].南京:南京大学出版社,1998:18,30.

①所谓汉人,是指原金朝所辖地区的汉族和蒙古、色目(回回)以外的其他少数民族,大体上属于北方汉族;所谓南人,是指原南宋所辖的南方人民,大体上是南方汉族。参考:吴根洲,编著.科举导论[M].杭州:浙江古籍出版社,2016:179.