《考工记》“夏后氏世室”探析

刘畅

《考工记》中对“夏后氏世室”的描述有着具体的规格尺寸,历史上有不少学者对其进行过深入的解读和复原,然而其结果却莫衷一是,聚讼纷纭,其中以郑玄、俞樾和孔广森的理解最具代表性。郑玄等三人的解释不尽相同但却都指向了“明堂”一词,通过对明堂一词的分析,可推断出世室是明堂的初期形式之一。同时结合现有的考古资料,对于我们理解夏后氏世室的真实情况有一定的启发。

《考工记·匠人营国》篇中有这样一段:“夏后氏世室,堂修二七,广四修一。五室,三四步,四三尺。九阶,四旁两夹,窗白盛。门堂三之二,室三之一。”自古以来,有不少学者对其进行了研究,其中以郑玄、俞樾和孔广森的观点最具代表性。本文将主要着眼于这三人对于“夏后氏世室”的不同见解,并对造成这些不同理解的原因进行探究。

一、前人对“夏后氏世室”的解读

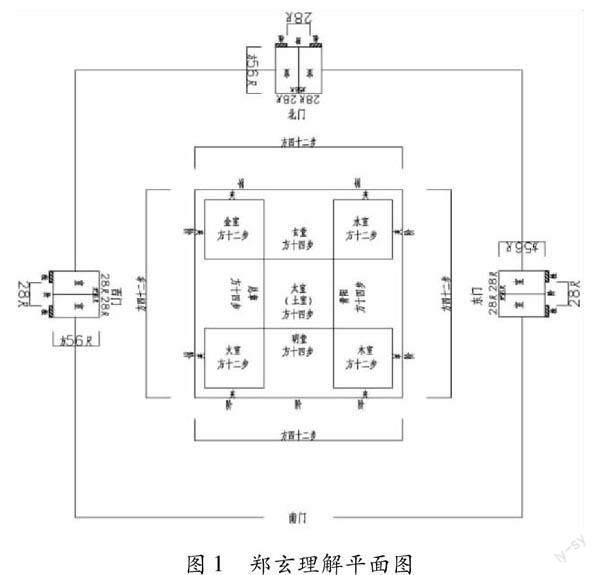

(一)郑玄的理解

东汉郑玄在其著作《周礼注疏》中指出,“世室者,宗庙也”,认为“夏后氏世室”就是指夏朝的宗庙。(李学勤:《十三经注疏》之四《周礼注疏》,北京大学出版社1999年,第1150-1151页)其余内容则理解如下:

“堂修二七,广四修一”是说堂深十四步(84尺),宽十七步半(105尺)。夏朝度以步,一步合为六尺。这里“修”是指南北之深,即房子的深度;“广”是指房子的宽度。“广四修一”则被郑玄注为“其广益以四分修之一”,认为宽度比深度多出四分之一。历史上关于此处郑注的看法有过不少疑义,如孙诒让在《周礼正义》中写道“尺度迫隘,形制不称,且修广异度,四堂不方,尤为非制”(孙诒让:《周礼正义》,中华书局 2013年,第3433页),认为郑玄所给出的尺寸过于狭窄,并且宽度和深度不一致,行礼拘束,不符合礼义规范。

“五室,三四步,四三尺”,五室指木、火、金、水、土五室,木室于东北,火室于东南,金室于西南,水室于西北,土室于中央。其中,木、火、金、水四室在土室的四角上,“其方皆三步,其广益之以三尺”,深度为三步(18尺),宽度为三步三尺(21尺)。土室,“方四步,其广益之以四尺”,深度为四步,(24尺),宽度为四步四尺,(28尺)。“此五室居堂,南北六丈,东西七丈”,五室居于堂上,南北深度共为六丈,即60尺(一丈为10尺),东西宽度共为七丈,即70尺。五室之所以是这样一个结构,是因为郑玄认为“其宗庙制如明堂”,而明堂之中有五天帝、五人帝、五人神之坐,皆象征着五行,所以五室代表五行。其中,土居中央为大室,所以中央之室大一尺,且“以其中央大室有四堂,四角之室皆有堂”,故其余四室在土室四角,而不是正对东、南、西、北四个方位。由此我们也可发现,郑玄认为的“堂”是指五室的台基。

“九阶”指九个台阶。郑玄指出,“南面三,三面各二”,这实际上是参照了《礼记·明堂位》中的内容。根据后者记载,明堂的南面有东阼、西阼、中阼三处台阶,所以南面是三阶,其余三面各两阶。

“四旁两夹窗,白盛”,这句话郑玄在“窗”处断句,认为“四旁”是五室的四面墙,“两夹窗”是指五室的每一面各有一个户,每个户的两边各有一个窗夹着,形成“牗户牗”的形式。这样一来,五室共二十个户、四十个窗,墙面均用白色蜃灰粉饰。

“门堂三分之二”,郑玄指出“门堂”即侧门之堂,其修和广分别是“堂”的三分之二,即深度为九步二尺(56尺),宽度为十一步四尺(70尺)。“室三分之一”,郑玄认为是指“两室与门,各居一分”,即两室和门各占门堂的三分之一。

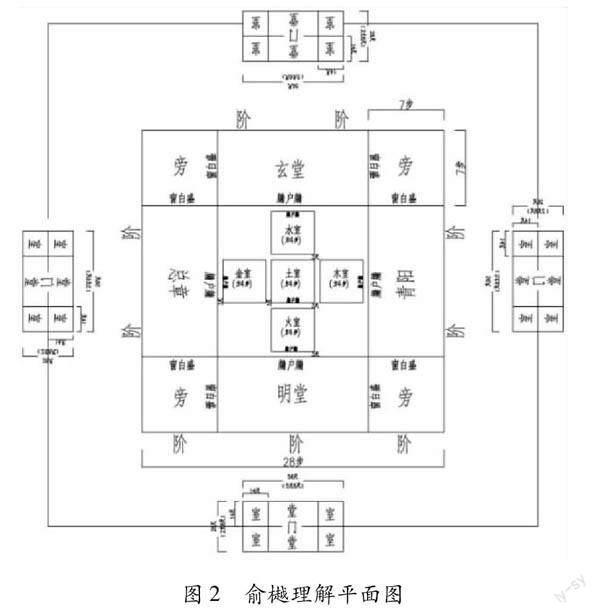

(二)俞樾的理解

清代俞樾在《群經平议》一书中对“夏后氏世室”这段提出了与郑玄完全不一样的看法。他认为“夏后氏世室”为明堂,是天子布政之堂,而不是郑玄所说的宗庙。此外,两人对“堂”的认知也不尽相同,这就导致了俞樾最终得出的布局与郑玄的大相径庭。(俞樾:《俞樾全集》第一册《群经平议》,浙江古籍出版社2017年,第410-418页)

俞樾指出,“世室”为大室,“合五室而名之”,所以称为“世室”(在这里大室和世室指明堂中最重要的一个室,用来代称整个明堂,古人常用部分作为整体之称)。至于“堂修二七”,俞樾认为“二”为衍文,即多出来字,原文应该为“堂修七”。这是因为在《隋书·宇文恺传》中记载到: “(宇文恺)雠校古书,并无‘二字,此乃桑间俗儒信情加减。”(魏征《隋书》,中华书局年 1982年,第589页)由此俞樾推测,郑玄当时所读的古书上应该也是“堂修七”,但是郑玄认为五室在堂之上,如若堂只有“七”,则不能容下五室,故作注为“二七”。后来的学者看见郑玄的注,便将原文的“堂修七”改为“堂修二七”,如此就导致千百年以来人们都误认为是“二七”,于是俞樾断定“凡堂皆七步”,而“堂”,大室四面之外有四堂,南面为明堂,北面为玄堂,东面为青阳之堂,西面为总章之堂。可以发现,俞樾所谓的“堂”是一种建筑空间布局,即前堂后室,与郑玄所认为的五室的台基不同。(孟玉林源:《考工记“夏后氏世室”中“堂”字释疑—兼论夏商周"堂"字释义》载《建筑师》2020年第6期)其次,“广四修一”是说,“广”是四,“修”是一,“广”是“修”的四倍,即宽度二十八步(168尺),深度七步(42尺),这也与郑玄理解的不同。至于俞樾对堂和大室的具体分布情况,我们要结合“四旁两夹,窗白盛”以及“五室,三四步,四三尺”进行分析。

“四旁两夹,窗白盛”,这里俞樾是在“夹”字处断句。他认为大室的四面各有一堂,其四角,也就是两堂所夹形成的正矩形空间即为“旁”,共有四个“旁”。这“四旁”均由两个堂相夹而成,此谓“四旁两夹”。“两夹”处用“窗白盛”隔开。“窗白盛”就是指上面为窗,下面为白色蜃灰粉饰的墙。如此一来,大室方十四步(84尺),旁方七步(42尺)。而俞樾之所以要使用这样的布局,其目的是为了贴合“五室,三四步,四三尺”。

“五室”,与郑玄所注一致,为木、火、金、水、土五室。土室居于正中,木室居于正东,火室居于正南,金室居于正西,水室居于正北。五室均方四步(24尺),室之外各余三尺空地。这样一来,分别从东西和南北两个方向看,各有三个四步,四个三尺,即“三四步,四三尺”。大室的四面都有墙,又是前堂后室的结构,按照常制,每面墙上都有户有牗,形成“牗户牗”的形式。至于五室户和牗的分布情况,俞樾指出,金室的户和牗在西面,水室的户和牗在北面,木室的户和牗在东面,火室的户和牗在南面,至于土室,根据董仲舒所言的“土者,火之子也”,其户和牗应位于南面。

对于“九阶”,俞樾赞同郑玄的观点:“然四堂之制如一,何一难面独多一阶?盖土室户牗南鄉,必由明堂入,故南面特设中阶。”他认为,想进入土室必须要从明堂进入,所以南面有三个台阶。

“门堂三分之二”,俞樾认为门堂为门基,院落四面皆设门,门在四面的正中间,门的内外都称之为堂。正堂修七步,广十四步,门堂取其三分之二,即修二丈八尺(28尺),广五丈六尺(56尺)。“室三分之一”是说门内外皆有堂,堂左右皆有室。大室方十四步,室取其三分之一,即二丈八尺(28尺)。

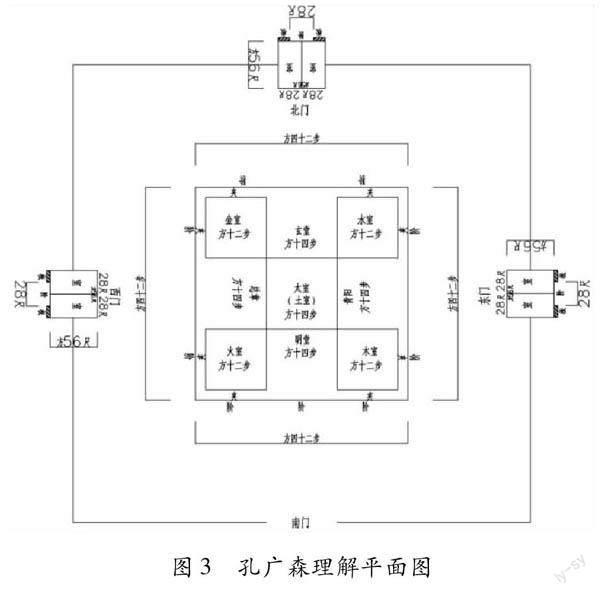

(三)孔广森对“夏后氏世室”的理解

孔广森在《礼学卮言》中明确表明“夏后氏世室”为明堂,他说,“世室者,明堂之中室”,世室就是明堂中位于最中间、地位最重要的一个室,所以也称“世室”,也就是大室。(孔广森:《礼学卮言》,中华书局2013年,第88-91页)

关于“堂修二七,广四修一”的涵义,孔广森既认为郑玄的说法有误,也不赞同俞樾的观点,认为应该是“堂修二七者,每一面之堂其深十四步也。广四修一者,谓堂之广与四堂之修皆若一也”,堂的宽度和深度皆是十四步(84尺)。除此之外,对于“堂”,孔广森写到:“明堂之制,顺时布政,四方有堂,东曰青阳、南曰明堂、西曰总章、北曰玄堂”,这样一来,“然则四堂各方十四步,全基方四十二步,以六尺之步记之为二百五十二尺”。可以发现,孔廣森对于“堂”的理解和俞樾的相类似,再结合后文对“五室”的阐述,不难发觉,两者都把“堂”作为了一种前堂后室的建筑空间布局。

孔广森对“五室”的方位布局也有自己的理解。他依据乾卦的卦位,认为应是木室于东南、火室于西南、金室于西北、水室于东北。至于“三四步,四三尺”,他写到:“三四步者十二步也,四三尺者十二尺也。四隅之室方十二步,中央之室益以十二尺,则亦方十四步,与堂修广同。”木、火、金、水四室是方十二步,中央土室比四室多出十二尺,即土室方十四步。这样一来前文的“全基方四十二步”就清楚明了了,是指两堂之方加上中央土室之方,共为四十二步(252尺)。

“九阶”,孔广森与前面两位观点一致,都认为是南面三,其余各二。

“四旁两夹”,孔广森认为是“四旁犹四方也。四旁各有两夹,當隅室户牗之外,即所谓左右个也。木室之南曰明堂左个,东之曰青阳右个;水室东之前青阳左个,北之前曰玄堂右个;金室北之前曰玄堂左个,西之前曰总章右个;火室西之前曰总章左个,南之前曰明堂右个”。“四旁”就是指整个世室的四周,每一个边有两个“夹”,在木、火、金、水四室的户牗之外,也就是在每一方的左右两边上。

“窗白盛”,孔广森认为每一个室都有四户,户旁有二牗。如此,室的每一面就形成了“牗户牗”的组合形式。“赤缀户也,白缀牗也。白盛即所谓白缀独,言此者明其尚潔質”,原本户,也就是门是用赤色装饰,牗才用白色。而白盛是指只用白色,用以表明洁质。

最后“门堂三之二,室三之一”,孔根据《三朝记》认为,整个明堂四周的围墙各有一门,其中东、西、北门有堂有室。室在堂的左右,称之为“塾”。“其度门基通广取于堂广三分之二,得五十六尺,又取堂广三分之一得二十八尺为两室,实则室基居门基之半,而门中两枨相距亦合堂三分之一也”,门基,即门庑下的地面,其广取四堂之广的三分之二,即56尺。门堂的两室取四堂之广的三分之一,即28尺,这实际上也就说两室各占门基的一半。门的两个门枨(在古代,枨多竖于古时门两旁,以防车过触门)之间的距离是四堂的三分之一,即28尺。

二、三人理解不同的原因

郑玄、俞樾、孔广森三人的解释虽有相似之处,但总体而言相差甚远。除了上述三人的分析之外,历史上还有不少人对“夏后氏世室”的内容进行过诠释,但都只是后人的一种猜测和想象,必定与真正的夏代宫室制度不同。比如,郑玄等三人都把“五室”与五行相对应,但是“五行”概念却可能是晚于夏代的。“五行”一词最早出现于《尚书·甘誓》,是夏启讨伐有扈氏时的誓词,不过当时的“五行”并不是我们现在所认为的金木水火土。最早确定其金木水火土意义的时期可追溯到西周初期。《尚书·洪范》中记载道:“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。”所以,用五行象征五室未必是合理的。再有,这三人对文本的断句处理也不尽相同。例如“四旁两夹窗白盛”这句,郑玄是在“窗”字处断句,以“四旁两夹窗”为句,指四面墙上都有两个窗之间相夹着一个户;而俞樾和孔广森均在“夹”字处断句,以“四旁两夹”为句,并且这两人的理解又各不相同。可见,对于文本的诠释是存在着一定的主观性的。最后,《考工记》本身也存在着诸多疑点。《考工记》的作者不详,其成书年代也存在争议,现在比较主流的观点认为,《考工记》的大部分内容创作于战国初期,是齐国的官书,其余部分有可能出自于春秋末年或更早。然而经过多年的战乱,《考工记》的内容经过了多次的增益或修订,我们从郑玄和俞越的“堂修二七”的争论就可见一斑。所以,很有可能历代学者所注释的内容已经和最初的版本所有差异,这也会影响对文本的理解。

总之,这三人虽然对“夏后氏世室”的理解不尽相同,但是这些不同点归根结底是出于一个共同点上,即都与明堂有关。郑玄虽然认为夏世室为宗庙,但他也说“此三者或举宗庙,或举王寝,或举明堂,互言之,以明其同制”,认为宗庙和明堂同制,所谓“堂”是指台基。而俞樾和孔广森虽也赞同明堂之说,认为夏世室就是明堂,但是把“堂”理解为前堂后室的建筑空间布局,并且俞樾指出夏明堂是天子布政之堂,这也与郑玄认为的祭祀的功能不同。所以,要搞清三人为何观点不同,夏后氏世室到底是什么样子,其关键问题就在于什么是明堂。

三、明堂

(一)明堂的定义

分析明堂,不妨先从“明”和“堂”二字入手。“明”古文写作 ,《说文解字》中解释为:“照也。从月从囧。”囧指窗户,意思是月光照进窗户而明,也暗含明天之意。但根据古文的写法,一个日一个月,取“日”和“月”组成“明”,表光明之意更为悠久。此外,日与月在原始时代也被赋予了日、月之神的意义。“堂”,《说文解字》中解释为:“殿也。”段玉裁注:“堂之所以称殿者,正谓前有陛,四缘皆高起。”也就是说“堂”和“殿”早期是指四面围有高墙的台基。而“堂”古文写作“坣”,与祭品放在土台子的形象相似,由此“堂”更原始的意思为祭祀用的土台子,后来随时代发展,堂渐渐多指建筑物的台基。因此单从字面意思上看,明堂最基本的含义是指祭祀神明的土台子,其主要功能就是祭祀,后来随着时代发展和礼制的不断成熟及进化,明堂也被赋予了更多的职能。(参见 张一兵:《明堂制度源流考》,人民出版社2007年,第13-16页)比如在周代,周明堂就附加了政治教化的职能。《逸周书·明堂解》中写道:“明堂,明诸侯之尊卑也,故周公建焉,而朝诸侯于明堂之位。”(黄怀信:《逸周书汇校集注》,上海古籍出版社1995年,第708页)这可能就是俞樾将堂理解为布政之堂,将明堂的功能扩大,附加上了朝觐诸侯和各种礼制的功能的原因。不过,这里讨论的是夏明堂,虽然在夏朝,礼制已经趋于成熟,但根据目前所获得的相关史料记载,关于明堂政治教化的功能最早出现于周朝,夏朝并无相关记录。所以,把夏世室解释为布政之堂是不太妥当的,相反解释为宗庙,用于祭祀则相对合适,同时,郑玄把“堂”当作台基的理解也比俞樾和孔广森把“堂”当作前堂后室的空间布局的理解更为恰当。

现在我们熟知的明堂一般是指礼制建筑的总称,承载祭天、祭祖、朝会诸侯、发布政令等职能,是象征天人合一的圣神隆重之地。清代惠栋在《明堂大道录·明堂总论》中写道:“明堂为天子大庙,禘祭、宗祀、朝觐、耕籍、养老、奠贤、飨射、献俘、治历、望气、告朔、行政,皆行于其中,故为大教之宫。”(惠栋《明堂大道录一》,上海商务印书馆1937年,第11页)不过,这是经过长期历史层累所得的明堂定义,在国家制度刚刚确立的夏朝,明堂或者世室是否真如后郑玄等三人所说的那样其布局设计有如此之多的涵义?我们可能还需要考察“明堂”一词的由来。

(二)明堂的由来

“明堂”一词最早出现在《逸周书》中,这似乎暗示了“明堂”一词最早出现于周朝。惠栋就支持这个观点,他在《明堂大道录》中写道:“明堂之名,当始于周。”不过也有学者不以为然,清代学者严虞惇就认为“明堂”一词早在上古神农、黄帝时期就已出现,理由是《隋书·宇文恺传》中曾引《淮南子·主术训》:“昔神农之治天下也,……祀于明堂。”

在《逸周书》之前的文献中虽无“明堂”,但是该词却已经在周代的各种文献中反复出现,可以说是通用的公认名称了。按照历史发展逻辑而言,“明堂”一词虽不至于在上古时期就已被发明创造出来,但一个名词的创造、使用和记录往往需要比较长的时间,再加上周代之前的文献资料稀少,所以“明堂”在周代之前就已存在應是大有可能的。并且上文就已论及,明堂最原始、基本的含义就是祭祀用的土台子,很可能是农业生产出现后,原始人类祈求农神和祖先保佑生产和安全的仪式所需。其后,随着生产力的不断发展、国家和礼制的创立,出现类似或者对等于明堂的概念也是在情理之中的。(参见 张一兵:《明堂制度研究》,中华书局2005年,第46页)那么,世室和明堂究竟有什么关系呢?

(三)明堂与世室

我们知道,在夏朝禅让制已经变成世袭制,“世”字有一代、祖先的意思,那么“世室”就是祭祀祖先的地方,并且国家和礼制也在这时确立和出现。因此,夏朝很可能是明堂演化过程中一个非常重要的节点,“世室”和“明堂”的关系应该是十分密切的。

前人对于世室的理解大致可以分为两类。一类认为世室就是明堂或者明堂的一部分。如《隋书·宇文恺传》中引《尚书帝命验》注:“唐虞之天府,夏之世室,殷之重屋,周之明堂,皆同矣。”惠栋《明堂大道录·明堂兴替》也说:“明堂,黄帝曰合宫,唐虞曰天府,夏后曰世室。”另一类则认为世室是指宗庙或者宗庙的一部分。这类观点虽然没有直接将世室理解为明堂,但多多少少都与明堂有关系,要么如郑玄所说:“此三者或举宗庙,或举王寝,或举明堂,互言之,以明其同制”,认为宗庙制如明堂,要么干脆说宗庙是明堂的一部分,或者明堂有宗庙的功能,如秦蕙田《五礼通考·明堂》:“夏曰世室,则取义于宗庙……周曰明堂,盖兼朝庙之用。”(秦蕙田:《五礼通考》,中华书局2020年,第1594页)

综上,祭祀是明堂最重要、基本的功能,而宗庙的用处就是祭祖,并且“明堂”一词在周代已普遍使用,周代之前已经出现,从上古时期开始就有了类似于明堂的概念。由此笔者认为,世室不等于明堂,而是明堂的一种演化形式。再根据前人对明堂、世室、宗庙的各种论述以及夏朝的特殊性,笔者推断夏后氏世室可能是一个重要节点,后面慢慢发展成为明堂和宗庙两种形制,也因此明堂和宗庙之间也有着千丝万缕的联系。总之,世室可以认为是明堂的初期形态之一。

四、依据考古资料的解读

可以肯定的是,郑玄等三人对夏后氏世室的描述很大程度上是依照周制推夏制,夏后氏世室的实际情况未必如三人所言。如今我们若是想对《考工记》做真实的考察,只能依靠考古的发掘和考古资料的进一步探究。

古时“世”“太”“大”的意思是一致的,所谓“世室”,正如俞樾和孔广森所言,也指大室。此外需特别注意的是,在秦之前“宫室”是房屋的泛指,不分贵贱。直到秦始皇时期,才规定只有帝王使用的房屋可称之为“宫”。《释名·释宫室》中对“宫”的解释为:“宫,穹也,屋见于垣上穹隆然也。”是说在墙上有屋盖的建筑称之为“宫”,这明显不等同于宫殿。至于“室”,《释名·释宫室》解释为:“室,实也,人物实满其中也。”人和物所处的地方为室,其实也就是房子的内部空间。“宫”和“室”其实就是一个东西,只不过分别对房子的外和内进行描述。(参见 杨鸿勋:《明堂泛论——明堂的考古学研究》载《杨鸿勋建筑考古学论文集》,北京出版社1998年,第16页)而《考工记》大约是春秋战国时期的书籍,这就意味着其实夏后氏世室的真实情况并没有后人所说的这么隆重和繁琐。考虑到《考工记》是齐国官书,其中“夏后氏世室”与“殷人重屋”“周人明堂”并列,所以夏后氏世室应该不是普通百姓的房屋,而应该是指宫廷的主要宫殿。夏后氏中的“氏”是“氏族”的意思,并且夏朝作为中国首个建立王朝国家的朝代,必定未能完全脱离原始氏族的形式。如此看来,“世室”完全可以通俗地理解为宫廷中的“大房子”。

建筑学史家和考古学杨鸿勋在其论文《明堂泛论——明堂的考古学研究》中就持该观点。据文中介绍,目前最典型的氏族“大房子”是位于西安半坡的大约六千年前的仰韶文化聚落遗址的半坡F1。“半坡氏族‘大房子的进一步发展,便是‘夏后氏世室所由脱胎的最后形态——原始宫殿的雏形 。”

在河南省偃师县二里头村发现了大量遗址,考古学界普遍将二里头遗址视为夏都遗存。其中,偃师二里头F1遗址与《考工记》中“夏后氏世室”有高度相配之处。根据二里头F1和《考工记》的记载,杨鸿勋认为“夏后氏世室”是兼作朝、寝之用的一座宫室,可参照“前堂后室”的格局,“世室”就是大室。如下示意图所示,记载中的“五室”“四旁”“堂三分之二”“室三分之一”都符合二里头F1遗址的布局。关于备受争议的“四旁两夹”,他指出,“室”“旁”“夹”都是“室”,即小房间,之所以有这么多不同的名称,只不过出于生活中指示的方便,以房间所处位置的不同进行命名。“堂三分之二”“室三分之一”,杨鸿勋理解为堂和室分别占进深的三分之二、三分之一。他假设“九阶”的布局为堂前有东、西两阶,两夹各有一阶,五室的后面各有一阶。(杨鸿勋:《杨鸿勋建筑考古学论文集》(增订版),清华大学出版社2008年,第95页)此外,不仅在空间布局和建筑格局上,根据考古发现来考订《考工记》中“夏后氏世室”的尺寸,数据也惊人地贴合——显然这些不是巧合。

五、总结

综上我们可以认为,《考工记》关于“夏后氏世室”的记载是比较可靠的,但后人对其的考察明显是将周之后的明堂形制强加在夏后氏世室上,带有太多的主观猜测和想象。由于关于《考工记》、“明堂”“世室”的文献繁多而芜杂,相关文字对于后世来说也显得古奥难解,这些都对这个问题的梳理和考察带来了较大的困难。然而,新的考古发现给我们带来了新的材料和视角。就本问题而言,西安半坡F1遗址与偃师二里头F1遗址所呈现的结构布局能够较好地贴合《考工记》中“夏后氏世室”的记载,给这个问题的解决带来全新的思路。当然,在没有更多历史资料和考古发现的情况下,我们还是不能对此问题进行决断,进而还原真正的夏后氏世室——这其实关系到中国古代政治与礼制的发展,值得我们持续关注。