皖南国际文化旅游示范区乡村旅游高质量发展时空演变及响应

摘 要:探索皖南国际文化旅游示范区乡村旅游高质量发展的时空演变特征,能够促进乡村旅游有序发展、提质升级,对制定其相应的规制政策具有启示意义。本文选取旅游总收入等18 个指标,基于统计数据,采用主成分综合评价法,对乡村旅游高质量发展进行了评价;运用基尼系数法,对示范区乡村旅游空间差异进行了考察。结果表明:(1)示范区乡村旅游高质量发展指数从2012 年38.36跃升至2022 年的77.68,年均增长7.31%,整体呈稳步提升的趋势;但历年均值均低于80,且年增幅低于地区生产总值(GDP)增速,乡村旅游仍有较大发展空间。(2)示范区乡村旅游高质量发展水平基尼系数由2012 年的0.051 下降至2022 年的0.018,乡村旅游高质量发展均衡性逐渐增强;(3)马鞍山、安庆市乡村旅游高质量发展指数增幅位居示范区前2 位,分别为8.13%、7.79%,宣城市增幅较慢,为5.96%;不同时段各地市发展水平有差异,2022 年黄山、宣城两地发展指数超过80,同时也存在如马鞍山、安庆等凹陷区。基于研究结果,乡村旅游高质量发展水平与国家宏观政策、地区经济发展水平、乡村旅游在区域经济发展中的地位、资源禀赋条件等因素密切相关, 从加强区域协同合作、深度挖掘文化内涵和加大投入力度等方面对乡村旅游发展的一体化、差异化提出了相应对策。

关键词:乡村旅游;高质量发展;主成分分析;基尼系数;皖南国际文化旅游示范区

中图分类号:F592.7 文献标识码:A 文章编号:1004-342(2024) 04-90-12

一、引言

党的二十大报告明确提出“全面推进乡村振兴”,“发展乡村特色产业,拓宽农民增收致富渠道”,并强调“坚持以文塑旅、以旅彰文, 推进文化和旅游深度融合发展”。a依托乡村绿色生态资源和地域文化资源发展起来的乡村旅游是最具产业活力和市场优势的乡村特色产业。各级政府高度重视乡村旅游在乡村振兴中的作用,积极探索文旅产业赋能乡村振兴的路径。近年来,安徽省紧抓乡村振兴和长三角一体化发展新机遇,以高质量发展为主线,力争在“十四五”期间打造成“皖美乡村”高品质乡村旅游目的地、全国乡村旅游示范区、国际乡村旅游典范区。皖南国际文化旅游示范区乡村旅游发展起步早、特色足、势头好,是全省乡村旅游精品的富集区。然而,示范区乡村旅游快速发展的同时,仍存在区域比较优势不明显、绿色生态产品创新不足、乡村社区贫富差距加剧等问题,与高质量发展的目标有一定差距。因此,构建合理的乡村旅游高质量发展评价指标体系,评价乡村旅游高质量发展水平,并考察乡村旅游发展的地区差异,对助力示范区乡村旅游提质升级具有重要意义。

学界早期关于乡村旅游的研究主要侧重于乡村旅游发展水平、影响因素、发展模式及存在问题、发展路径和对策等方面。有关“乡村旅游”和“高质量发展”的联合研究起始于2018 年。在理论研究方面,众多学者对“乡村旅游高质量发展”的概念、内涵及其特征进行了探究,如于法稳从绿色发展、资源可持续利用、产业融合、绿色旅游产品供给等方面提炼了乡村旅游高质量发展的概念和内涵特征。a 舒伯阳等提炼出“生态基地、智慧转型、文化赋能和产业优化”b的乡村旅游高质量发展的理论内核。吴彦辉则从宏观层面、产业层面、企业经营层面理解乡村旅游高质量发展是全面均衡、产业转型升级、产品质量可靠和持续创新的发展。c 在实证研究方面,学者们运用熵值法、TOPSIS、核密度、标准差椭圆、障碍度模型等方法测度乡村旅游高质量发展的空间差异及其障碍因子,并提出高质量发展的实现路径。研究对象以省域乡村为主体,也有对流域、区域以及民族地区的研究,如李江敏、柯晓兰等人分别对湖北、四川乡村旅游高质量发展水平进行测算。de 时朋飞基于“四生空间”运用熵值法、核密度估计、自然断点法等方法剖析了长江经济带乡村旅游高质量发展的时空演变及驱动机制。a 王彦君从“乡土文化—活性—韧性”视角考察了黄河流域乡村旅游高质量发展的空间差异及其障碍因素。b 杨建春从产业、生态、文化、治理及利益分配等方面探索了民族村寨旅游高质量发展的路径。c 同时,随着乡村振兴战略的深入实施,不少学者对乡村旅游高质量发展与乡村振兴的耦合开展研究,如杜岩、尹长丰通过构建耦合协调评价模型分别测算了山东、安徽乡村旅游高质量发展与乡村耦合协调关系,并探究了影响二者耦合协调发展的主要因素。de 陈航则通过构建测度体系,分析了我国乡村旅游高质量发展赋能乡村振兴水平的时空特征及障碍因素。f可见,学界关于乡村旅游高质量发展的研究成果日益丰硕,也为本研究提供了借鉴和启示。但当前关于高质量发展的系统性探索较少,也缺少较小尺度的研究,目前尚未有学者对皖南国际文化旅游示范区乡村旅游高质量发展进行过实证研究。

基于此,本研究以2012—2022 年为研究时段,运用主成分分析方法,对皖南国际文化旅游示范区7 个地市乡村旅游发展水平进行评价,采用基尼系数方法,对示范区乡村旅游高质量发展的时空差异进行分析,以期为管理部门制定示范区乡村旅游高质量发展的规制政策提供参考依据。

二、研究区概况与数据来源

(一)研究区概况

皖南国际文化旅游示范区位于安徽省南部,以沿江平原和山地丘陵为主,包括黄山、池州、宣城、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆等7 市,土地面积5.7 万平方公里。截至2023 年12 月,研究区拥有全国乡村旅游重点村24 个,全国乡村旅游重点镇3 个,中国传统村落455 个,中国历史文化名村23 个,中国历史文化名.镇8 个,分别占安徽省的58.6%、100%、96.8%、95.8%、72.7%。2023 年芜湖市南陵县霭里村、安庆市岳西县石关乡入选世界旅游联盟旅游助力乡村振兴案例,黟县国际乡村旅游度假区列为国家级旅游度假区创建单位,安庆市潜山市、芜湖市湾沚区获准首批全国文化产业赋能乡村振兴试点。可见,研究区文化底蕴深厚,具有山水田园景观、皖南乡村风貌和绝佳生态环境优势,是安徽省建设和美乡村的样板区,是打造农文旅融合乡村振兴的示范区。

(二)数据来源

本文选取2012—2022 年皖南国际文化旅游示范区7 个地市为研究样本,数据来源于安徽省及各地市统计年鉴、国民经济和社会发展公报等,部分数据通过咨询相关地市主管部门获得。

三、乡村旅游高质量发展时序演化特征分析

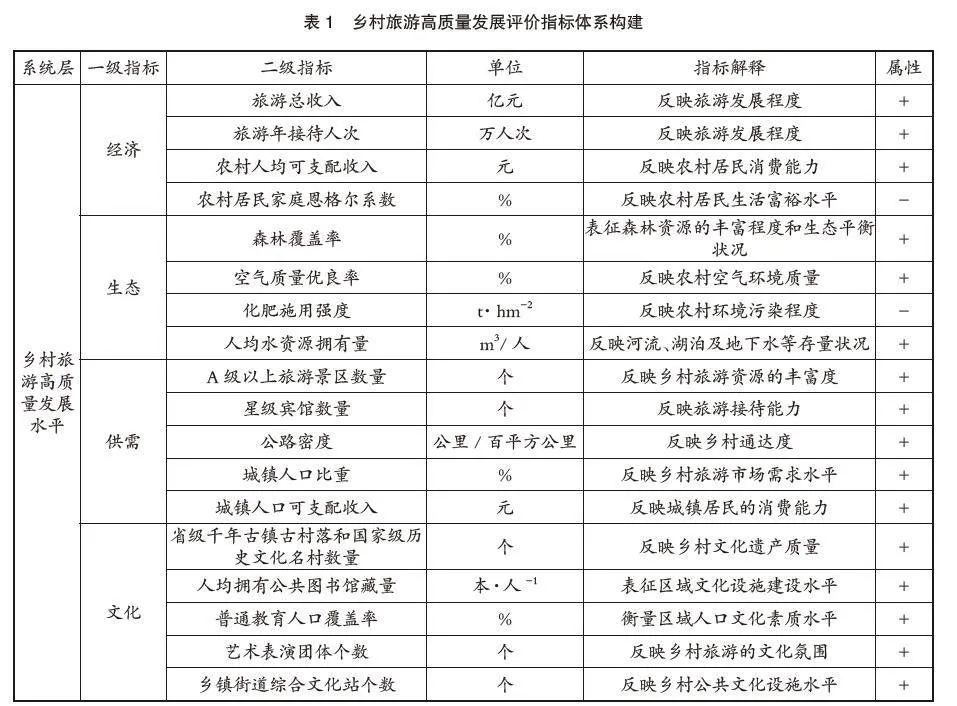

(一)乡村旅游高质量发展评价指标体系

本文基于高质量发展理念的内涵特征,结合已有研究成果,abc兼顾数据的完整性、科学性和可得性,从经济、生态、供需、文化四个维度构建示范区乡村旅游高质量发展评价指标体系(表1)。1. 经济方面。实现乡村经济发展,提高农村居民生活水平是发展乡村旅游的根本目的。众多学者以旅游总收入、旅游年接待人次来表征旅游的发展程度,本文结合张圆刚等基于共同富裕视域下乡村旅游区域不平衡指标,选取旅游总收入、旅游年接待人次、农村人均可支配收入、农村居民家庭恩格尔系数四个二级指标。d2. 生态方面。生态文明是乡村旅游发展的根本。生态环境状况和资源利用情况能较好地反映乡村生态文明建设水平,包括森林覆盖率、空气质量优良率、化肥施用强度、人均水资源拥有量四个二级指标。3. 供需方面。景区数量是旅游供给的物质载体,也是发展旅游的重要依托。随着人民生活水平的不断提高,食宿设施的供给水平极大地影响着旅游体验。公路密度表征了乡村的通达度,为发展乡村旅游提供了有力支撑;同时乡村旅游游客主要来自城镇,因此采用城镇人口比重以及城镇人口可支配收入表征乡村旅游的需求。4. 文化方面。乡村文化振兴是乡村振兴战略的重要组成,也是乡村旅游持续发展的动力来源。本文在参考李江敏、肖黎明等对乡村文化指标的评价的基础上,ef 结合示范区的实际情况选取省级千年古镇、古村落和国家级历史文化名村数量、人均拥有公共图书馆藏量、普通教育人口覆盖率、艺术表演团体个数、乡镇街道综合文化站个数五个二级指标来表征。

(二)乡村旅游高质量发展评价

学界对乡村旅游高质量发展多采用熵值法ab 或主成分分析法c,主成分分析法通过线性降维浓缩概括性指标,可用于权重计算和综合竞争力研究,能有效避免主观赋权的随机性,具有操作简单、结果简洁明了的优点,为此,本文采用主成分分析法测算示范区乡村旅游高质量发展水平。

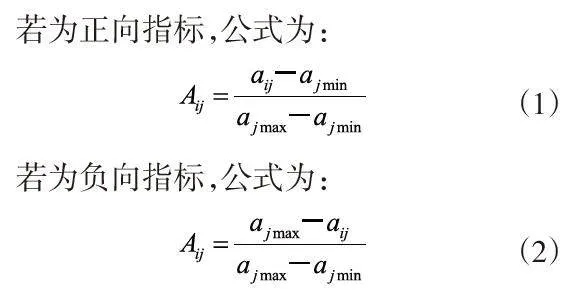

1. 标准化处理。在正式计算之前,先采用极差标准化方法对原始数据进行无量纲化处理, 假设j 指标i 年的原始值为aij。

式中,Aij ∈[0,1],为标准化后的值。

2. 主成分分析。运用SPSS 软件提取方差贡献率超过85% 的n 个主成分, 以xk,yk 表示各主成分k 的贡献率及得分值(k=1, 2, 3…n, n < j),并运用公式(3)计算各地区乡村旅游高质量发展指数Zi。

3. 数值转换。运用公式(4)将指数值转化为百分制,以供区域差异比较。

式中,Pi 为百分制转换后的乡村旅游高质量发展水平数值;Pmax,Pmin 分别为最大和最小发展水平指数。

(三)乡村旅游高质量发展时序演化态势分析

运用2012—2022 年统计数据,经极差标准化后,将其输入SPSS 软件进行主成分分析,可测算示范区7 地市2012—2022 年乡村旅游高质量发展水平指数,将其百分制转换后,结果如表2。

基于时序变化来看,示范区地区乡村旅游高质量发展水平整体呈稳步提升的趋势,数值从2012 年38.36 上升到2022 年的77.68,总体增幅高达102.53%,年均增长7.31%。2012—2017 年乡村旅游发展水平指数年增幅9.73%,2017—2022 年年增幅为4.95%,2022 年较上年增长率下降仅为1.9%,与地区生产总值(GDP)增速趋势一致。可见党的十八大后的五年是乡村旅游快速发展阶段,步入党的十九大以后,乡村旅游高质量发展速度放缓,向更加成熟更加高质量的方向发展。

根据以上数据分析,可知,乡村旅游发展指数增长既离不开国家宏观政策的科学指引,也与地区经济发展速度密切相关。同样作为旅游业的重要组成,乡村旅游发展也受到突发事件的影响。原因分析如下:1.2012 年以来,党中央、国务院在“三农”工作和乡村振兴战略总体布局中,尤其注重乡村旅游的作用发挥。文化和旅游部联合有关部门出台《关于实施乡村旅游富民工程推进旅游扶贫工作的通知》《促进乡村旅游发展提质升级行动方案(2018 年—2020年)》《关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见》等一系列政策规划和务实举措,推动新时代乡村旅游发展迈上快车道。2. 随着党的十九大报告首次提出“ 高质量发展”,示范区乡村旅游经过早期发展,已经具备更新换代、提档升级的基础,乡村旅游发展指数年增幅也较之前有所下降。3. 随着长三角高质量一体化的全面提速,示范区各地市积极创造条件、加大投入,全面推动乡村旅游基础设施建设,促进乡村旅游与相关产业融合发展。4. 疫情期间,跨区域城市旅游受到影响,相对而言,乡村旅游呈现出了一种独特的振兴势头,尤其是以具有绝佳生态环境优势的黄山在此期间仍以年12.23% 的增长率领跑全省,宣城、池州年增长率维持在5% 以上,示范区其他地市年增长率在3% 左右。

地区生产总值(GDP)年度增长率表征区域经济发展态势,通过安徽省统计年鉴获取2012—2022 年示范区生产总值(GDP)数据,计算其年均增长率,并与乡村旅游发展水平增速相比较:示范区生产总值(GDP)年均增长率为8.48%,高于乡村旅游发展水平年增幅7.31%。区域经济是乡村旅游发展的基础和前提,乡村旅游反过来也会推动区域经济发展。可见,作为乡村振兴发展的重要引擎,示范区乡村旅游发展仍有较大发展空间。

四、皖南乡村旅游高质量发展空间差异分析

(一)空间差异演化态势分析

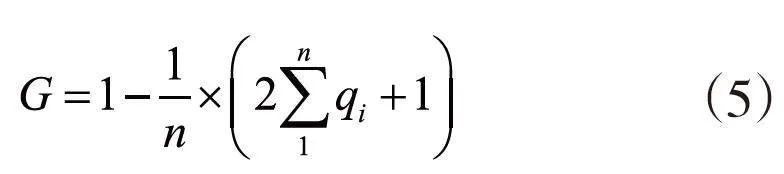

基尼系数法最初用于衡量区域居民收入差距,因其在考察属性空间差异方面具有独特优势,得到了学界广泛认同。abc 为此,本文采用基尼系数法测算示范区乡村旅游发展空间差异。表达式如下:

式中,G 表示乡村旅游发展基尼系数,取值范围为[0,1];n 表示考察区域数量,本研究为7;qi 表示第1 组累计到第i 组表征乡村旅游发展水平占区域发展水平总和的百分比。参照国际通用惯例,界定如下乡村旅游发展基尼系数评判标准:如果基尼系数低于0.2,表示示范区乡村旅游发展水平均衡,0.2—0.3 表示相对均衡,0.3—0.4 表示相比较均衡,0.4—0.5 表示差距较大,0.5 以上表示高度不均衡。

运用式(5),可对2012—2022 年乡村旅游高质量发展空间差异进行测算,结果如.图1。

由图1 可知,从时间序列看,示范区乡村旅游高质量发展水平基尼系数均低于0.2,均值为0.0359,表明示范区乡村旅游高质量发展水平同质性较强,区域差异较小。年际变化整体呈现下降的趋势,说明示范区乡村旅游高质量发展水平空间差异越来越小。党的十八大以来,示范区各地市以长三角旅游一体化发展契机,在相关政策制定、乡村旅游产品优化、基础设施完善等方面投入了大量的人力物力,同时区域内山水相连、文化相近、市场相通,因此,各地市在乡村旅游发展过程中资源—要素—政策等因素差异性较小。2015 年出现低值,分析原因:一是2015 年新发展理念的提出为各地区发展乡村旅游提供了科学指引,各地市在乡村地区加快要素保障能力建设,大力发展乡村旅游;二是2015年中央吹响了打赢脱贫攻坚战的号角并做出全方位部署,示范区各地市精准施策聚力攻坚,充分利用资源优势推动旅游扶贫。三是自2014 年《皖南国际文化旅游示范区建设发展规划纲要》正式批复后,示范区7 地市不断整合精品线路、加强产品建设,优化生态环境,示范区全域旅游发展格局不断显现。2022年基尼系数出现较小幅度的上升,差距略扩大,主要受到复杂的国际环境和国内改革发展稳定任务,加之疫情影响,地区经济社会发展和乡村旅游受到的不同程度的影响。

(二)空间差异对比分析

以2012 年、2017 年、2022 年三个时点数据为基础,借助 ArcGIS 软件,可对示范区乡村旅游高质量发展水平进行可视化对比分析(图2)。

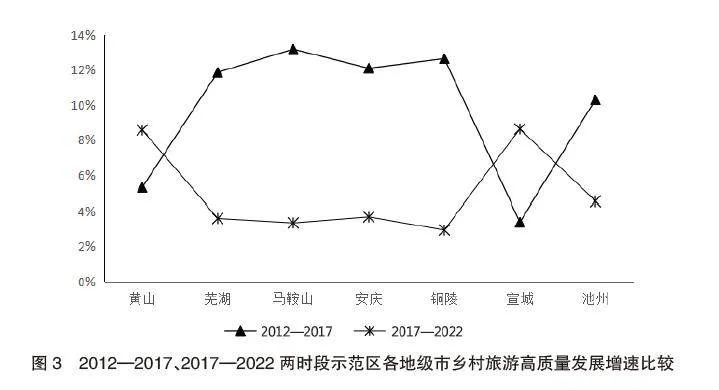

同时,计算2012—2017、2017—2022两个时间段各地市乡村旅游发展指数年增幅,比较各地市发展空间差异(图3)。

结合图 2和图3,示范区7地市乡村旅游综合发展水平绝对增量基本相当,年均增幅最大的是马鞍山和安庆,分别为8.13%、7.79%;宣城市增幅最小,为5.96%。马鞍山和安庆早期发展水平相对较低,2012年初始值仅为33.73、35.80,明显低于均值38.36,宣城初始值最高为 44.96,黄山次之,池州第三;2017年除黄山、宣城外,其他五个地市乡村旅游发展迅速,尤其是铜陵、芜湖发展指数分别达到66.31、64.43,居区域前二;2022年各地市发展态势又发生扭转,乡村旅游高质量发展评价指数居前三,且超过均值的地市分别是黄山、宣城、池州,尤其是黄山和宣城高质量发展指数均超过 80,发展指数低于平均值的地市分别是马鞍山、安庆、铜陵和芜湖,马鞍山指数最低,仅为73.73。同时,通过各地市 2012—2017、2017—2022乡村旅游发展年均增幅数据可看出,黄山、宣城两地市2012—2017 年发展增速低于2017—2022年,其他地市则相反。

由此分析可见,示范区乡村旅游高质量发展水平与地方经济发展水平、旅游业在经济发展中的地位密不可分,更离不开乡村资源禀赋、生态本底以及个体参与水平和能力等微观层面的因素影响。1.经济发展水平直接影响乡村旅游发展的要素投入和市场供给。芜湖、铜陵、马鞍山是示范区7地市经济发展水平较高的地市。2012年至2017年,各地市充分认识到旅游扶贫在脱贫攻坚战略中的积极作用,经济发展水平较高的地市在旅游基础设施建设投入、政策配套等方面力度更大。同时经济发展水平较高的城市相对客源市场更大,乡村旅游发展随之较快。而黄山、池州在区域经济发展中处于末位,人口基数较小。2.2017年之后,各地市经济社会进入高质量发展阶段,尤其2019—2022年三年疫情影响,经济增速放缓。芜湖、铜陵、马鞍山等工业城市经济发展贡献中旅游业占比较小,相比较,黄山、宣城、池州三地作为安徽省旅游发展强市,因绝佳的生态环境、山水文化成为疫情期间微旅游的首选,因而得以快速发展。3.资源禀赋是乡村旅游发展的基础和前提。黄山市是徽文化核心区,具有自然、文化、生态等方面的先天优势。截至2023 年8 月,黄山市森林覆盖率82.9%,拥有310 个中国传统村落、全国乡村旅游重点村9 个,70% 的行政村有游客接待,乡村旅游产值占全市旅游三分之二以上,均位居安徽首位。同样作为大黄山核心区、徽文化重要发源地的宣城,截至2023年8 月,“已创成全国乡村旅游重点村5 个,省特色旅游名镇8 个、特色旅游名村13 个、休闲旅游示范点33 个,旅游民宿11 家”a,乡村旅游发展处于全省领先水平。相比,作为典型的工业城市,马鞍山乡村旅游资源特色、品牌效应等方面明显不足。

进入新发展阶段,在人们日益增长的高品质美好生活的需求驱动下,作为大黄山核心区的黄山、宣城、池州,因其具有鲜明地域文化和绝佳生态环境,乡村旅游发展后劲更足、发展更稳定,而文化内涵挖掘不充足、生态环境欠佳的地市乡村旅游发展则受到较大限制。

五、结论与建议

(一)结论

1. 从经济、生态、供需、文化四个维度构建皖南国际文化旅游示范区乡村旅游高质量发展评价指标体系,采用主成分分析法对示范区7 地市2012—2022 年乡村旅游高质量发展水平进行了测算,结果显示:示范区乡村旅游高质量发展水平稳步提升,年均增幅为7.31%。2012—2017 年乡村旅游发展水平指数年增幅9.73%,2017—2022 年年增幅为4.95%,党的十八大之后的五年是乡村旅游快速发展阶段,步入党的十九大以后,乡村旅游发展速度放缓,向更加成熟更加高质量方向发展。但历年均值均低于80,且年增幅低于地区生产总值(GDP)年均增长率。可见,作为乡村振兴发展的重要引擎,示范区乡村旅游发展仍有较大发展空间。

2. 基于基尼系数法考察示范区乡村旅游发展空间差异,基尼系数均低于0.2,示范区乡村旅游高质量发展水平均衡,区域差异较小。年际变化整体呈现下降的趋势,说明示范区乡村旅游高质量发展水平空间差异越来越小。从年增幅来看,马鞍山市、安庆市乡村旅游高质量发展指数增幅位居前2 位,分别为8.13%、7.79%,宣城市增幅较慢,为5.96%;从2022 年发展指数来看,黄山、宣城、池州三地市相对较高,尤其是黄山和宣城均高质量发展指数超过80,发展指数低于平均值的地市分别是马鞍山、安庆、铜陵和芜湖,马鞍山指数最低,仅为73.73。可见,进入新发展阶段,具有鲜明地域文化和绝佳生态环境的区域乡村旅游发展后劲更足、发展更稳定,而文化内涵挖掘不充足、生态环境欠佳的地市乡村旅游发展则受到较大限制。

3. 随着经济发展,旅游消费不断升级,人们对乡村旅游的高品质需求将持续释放。芜湖、马鞍山、铜陵是省内除省会合肥外经济发展水平最高的三个城市,但乡村旅游发展指数相对较低,这与乡村旅游在各地市的经济发展地位有一定关系。作为乡村旅游资源禀赋较好,但人均地区生产总值(GDP)区域最低的地市,安庆也是乡村旅游发展的凹陷地带。因此,各地市对乡村旅游发展的重视程度、投入能力和投入力度会较大地影响乡村旅游的高质量发展。

(二)建议

1. 加强区域协同合作,推进示范区乡村旅游一体化发展。以“大黄山”建设为契机,充分发挥黄山、宣城、池州等高值区域的辐射带动作用,打造以徽文化为核心的世界文化旅游品牌,在旅游精品线路打造、旅游产品设计、旅游市场拓展、文旅企业和人才交流等方面开展深度合作;马鞍山、芜湖、铜陵等城市借助发达的交通优势,加强与江浙沪的互联互通;安庆除了对标沪苏浙,打造长三角特色旅游康养基地外,还要加强与江西、湖北文旅合作,实现区域乡村旅游均衡化发展。

2. 深度挖掘文化内涵,推进示范区乡村旅游差异化发展。在近十年发展过程中,示范区空间差异不断缩小,均衡性不断提升,但仍然存在发展凹陷区,与此同时,发展的同质化问题突出。各地市应充分认识广袤农村是传统文化的主要载体,乡土文化的根性是乡村旅游高质量发展的持续动力,要着力摸清乡村文化底色,提炼乡村文化精粹,在乡村旅游发展中融入能够展现资源特色的地域文化,打造非遗村、艺术村、哲学村、戏曲村等,让乡村地域文化能够被游客感知、体验、消费和享受,形成特色旅游IP,从而避免区域内产品同质化,形成错位竞争。

3. 加大投入力度,推动皖南乡村旅游高质量发展。“大黄山”核心区四个地市要加大环境保护力度,降低旅游活动中的环境污染;加大对古村落、古建筑的保护力度,坚持保护中利用。芜湖、马鞍山、铜陵等经济发展水平较高的地市应充分认识发展乡村旅游在巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村振兴中的重要作用,加大资金、人才和技术的投入力度,引导更多的资源和要素向乡村聚集。各地市要借力乡村振兴战略的实施与安徽“千万工程”的建设,加快完善乡村旅游配套基础设施,改善乡村环境,积极打造“皖美乡村”高品质乡村旅游目的地,让乡村旅游市场释放更大动能,更好满足人们日益增长的美好生活的需要。

(实习编辑:郭静姝)

基金项目:安徽省高等学校人文社会科学研究项目“‘双循环’背景下皖南乡村旅游高质量发展路径研究”(项目编号:SK2020A0562)。