江苏扬州黄庄东汉窑址、北宋墓葬发掘简报

【关键词】东汉砖窑;北宋墓葬;江苏扬州

【摘要】2021年3月23日~5月26日,扬州市文物考古研究所在扬州市邗江区甘泉街道黄庄发掘了3座东汉陶窑和15座北宋墓葬。其中3座陶窯东距1981年发掘的老虎墩东汉墓200米,可能服务于老虎墩汉墓的营建;15座北宋墓葬皆为小型竖穴土坑墓,分布集中,排列有序,保存状况较好,出土了包括陶器、瓷器、釉陶器、银器、臘器、铜器、漆木器和铜钱在内的随葬品45件。本次发掘不仅丰富了广陵地区东汉高等级墓葬的文化内涵,也为研究扬州地区北宋墓葬文化提供了新的资料。

2021年3月23日至5月26日,为配合扬州市邗江区拆迁安置房建设工程,扬州市文物考古研究所对邗江区甘泉街道黄庄发现的遗迹进行了配合性发掘。

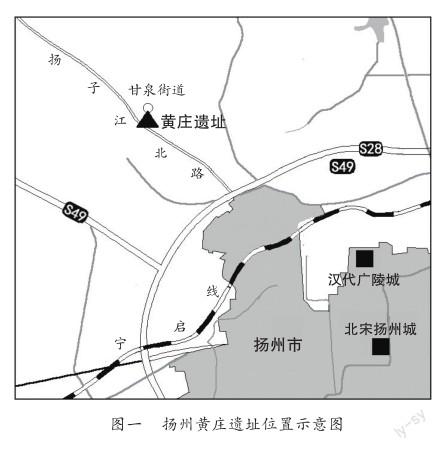

发掘区位于扬子江北路东北,海拔32米,东南距北宋扬州城10.9公里(图一)。共布设10米×10米的探方10个,后又在发掘区北部和东南扩方,发掘总面积1200平方米。清理东汉陶窑3座,编号为Y1、Y2、Y3,北宋墓葬15座,编号为M1、M3—M11、M13、M14、M17—M19,另有元代墓葬2座(M12、M16)、明代墓葬2座(M2、M15),以及1座时代不明的火葬墓(M20)(图二)。其中东汉陶窑和北宋墓葬均开口于现代耕土层下,特别是北宋墓葬,分布集中,保存状况较好,排列有序,出土了较为丰富的随葬品。

一、东汉陶窑

共3座,分别为Y1、Y2、Y3。开口周边分布有大片的黄黏土、草木灰和烧土块,除部分残砖外,未发现遗物。

(一)Y1

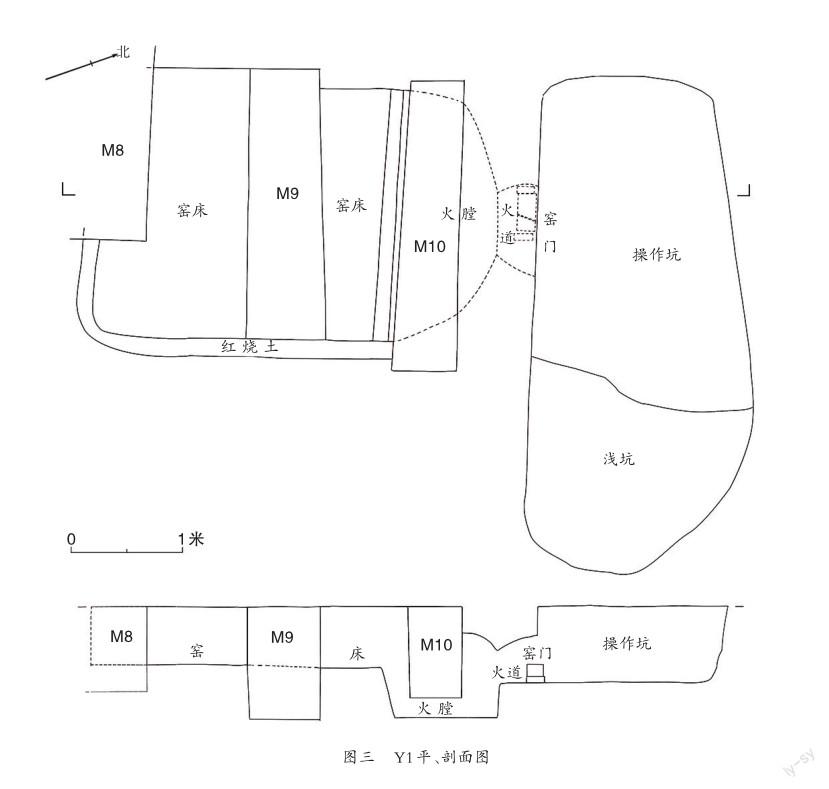

位于发掘区中部,被M8、M9、M10打破,由操作坑、窑门、窑室构成,方向72°(图三)。

操作坑略呈椭圆形,开口长3.05米,宽2.02米,深0.68米,底部有一层草木灰。东部有一长2.13米、宽2.35米、深0.35米的浅坑与之相接。

窑门长0.35米,高0.34~0.4米,宽0.56米,由青砖砌筑,仅存部分残砖。通过长0.36米、宽0.56~0.84米、高0.32~0.44米的火道与窑室相连。

窑室分为火膛和窑床两部分,东、西、南三壁存厚约0.17米的红烧土。火膛平面略呈半圆形,大部分被破坏,长2.24米,最宽处0.93米,深0.98米。窑床呈长方形,中部被破坏,距开口0.52米,南北长2.47米,东西宽2.25米。表面较平整,有一层厚8厘米的青灰色烧结层,床壁呈斜坡状。

窑内出土少量碎砖,规格有两种,一种为宽16.5厘米、厚5.3厘米的素面砖,一种为宽16.5厘米、厚5.9厘米的细绳纹砖。

(二)Y2

位于发掘区西南角,Y1西南5米处,由操作坑、窑门、窑室等构成,方向162°。操作坑平面略呈圆形,开口长3米,宽2.95米,深0.74米。底部略呈方形,较平整,长1.41米,宽1.46米,有一层草木灰。

窑门高0.45米,宽0.5米,深0.56米,门口处平铺两块青砖。通过长0.56米、宽0.3~ 0.52米、高约0.5米的斜坡火道与窑室相连。

窑室分为火膛和窑床两部分,东、西、南壁生土经高温烧烤,形成厚0.1~0.26米的红烧土。火膛长2.02米,最宽处0.77米,深0.71米。窑床呈长方形,南北长2.08米,东西宽2.17米,表面较平整,有一层青灰色烧结层,床壁呈斜坡状。床面有9条南北向平行的黑色痕迹。窑内残留少量宽16.5厘米、厚6厘米的碎砖。

(三)Y3

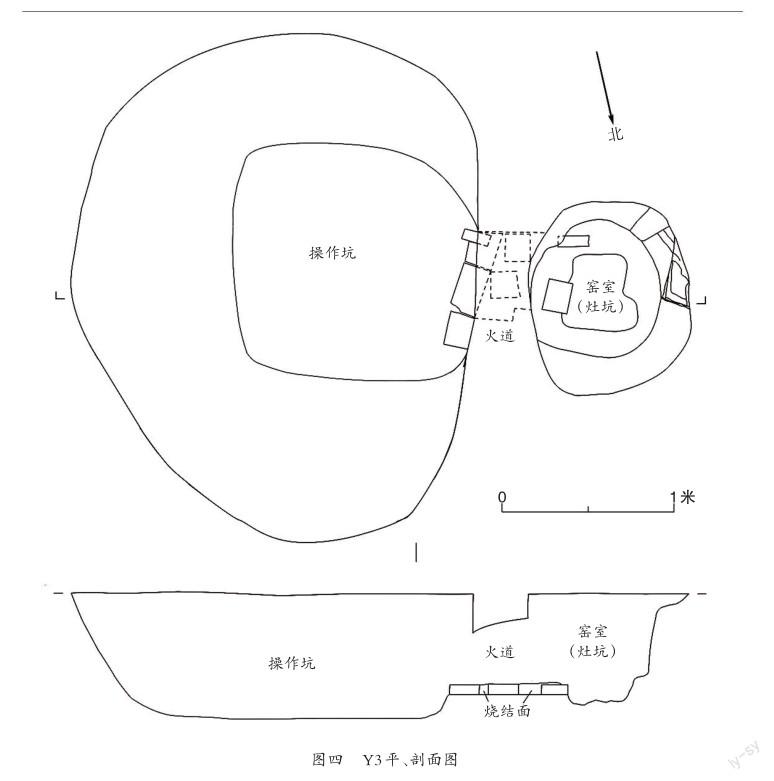

位于发掘区东南部,Y1东南9.5米处,由操作坑、窑门、窑室构成,方向100°(图四)。

操作坑开口略呈椭圆形,南北长2.87米,东西宽2.15米,深0.81米。底部较平整,有少量草木灰,略呈方形,边长约1.75米。

窑门由青砖砌筑,高0.32米,宽0.51米,深0.41米。通过长0.4米、宽0.52米、高0.36~ 0.45米的火道与窑室相连。

窑室平面呈椭圆形,南北长0.82米,东西宽0.71米,深0.71米,顶部由青砖砌筑,整体塌落进窑室内。周壁有厚0.13米的青灰色烧结层,自上而下向内斜收,底部凹凸不平(图四)。

窑内出土少量碎砖,皆饰细绳纹,分为两种规格,一种为长30.3厘米,宽15.5厘米,厚5.3厘米,一种为宽16.5厘米,厚5.8厘米。

二、北宋墓葬

(一)墓葬形制

共15座,形制基本相同,皆为小型竖穴土坑单人墓,以较为典型的M6、M8和M19为例介绍如下。

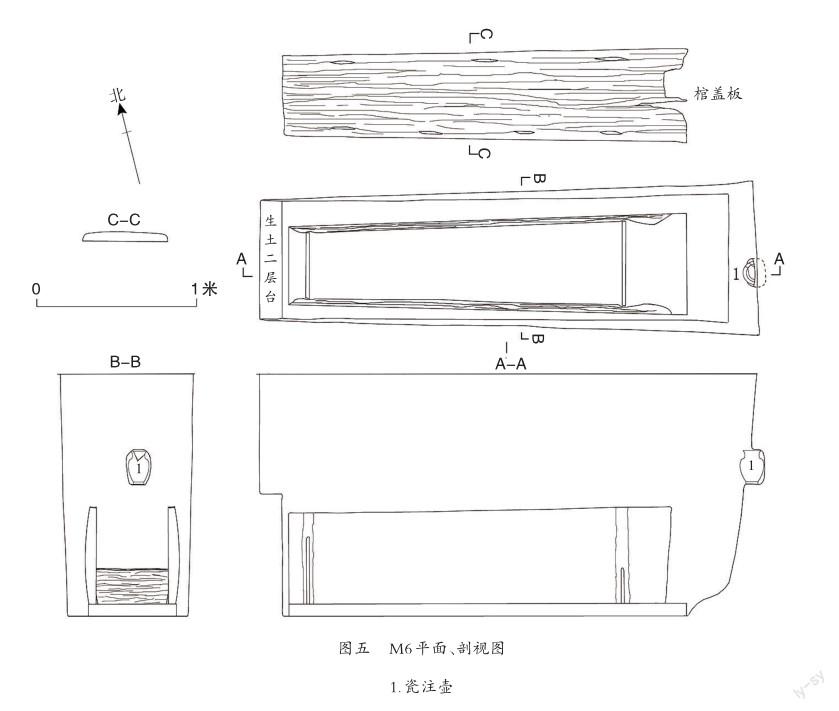

1.M6位于发掘区中部,方向97°。坑口呈梯形,距现地表0.2米,长3.12米,宽0.74~0.97米。四壁略斜内收,壁面略加修整,墓底近长方形,长2.8米,宽0.72~0.80米,深1.52米。东壁距开口0.68米处有一高0.23米、宽0.15米、深0.12米的小龛,龛壁粗糙,龛中置瓷注壶1件。西壁距开口0.75米处修治生土二层台,长0.72米,宽0.14米。葬具为一杉木质单棺,由盖板、头侧和脚侧挡板、左右侧板及底板6部分组成,保存较好。盖板残长2.54米,残宽0.5~0.6米,中部稍凸起,最厚处0.06米;左右侧板长2.35~2.4米,高0.56~0.6米,前宽后窄,中部向外凸出,最厚处0.065米;头侧板宽0.51米,残高0.22米,厚0.02米;脚侧板宽0.41米,残高0.42米,厚0.02米;底板平面呈梯形,长2.5米,宽0.47~0.62米,厚0.08米。头侧、脚侧挡板与左右侧板通过凹槽扣合,与盖板通过铁质棺钉连接,棺钉锈蚀后在盖板上留下7个孔隙。人骨保存差,仅残存少量骨渣(图五)。

与M6相同,M1、M3、M5、M11、M13等5座墓在棺前或棺后分别留有宽0.15~0.27米、高基本与棺平齐的生土台,M13东南壁(头侧)也有小龛,龛内置釉陶罐1件。

2.M8位于发掘区南部,方向105°,与M9、M10一致,三墓基本坐落在Y1窑床范围内,两两间隔相近。开口近长方形,距现地表0.2米,长2.3米,宽0.54~0.6米。四壁向下斜内收,壁面略加修整,无壁龛。墓底为长方形,长2.2米,宽0.47~0.5米,深0.87米。葬具基本不存,残存棺板痕迹长1.93米,宽0.34米。人骨不存。棺内东部随葬釉陶罐、瓷盏、瓷碗、镴钗各1件。

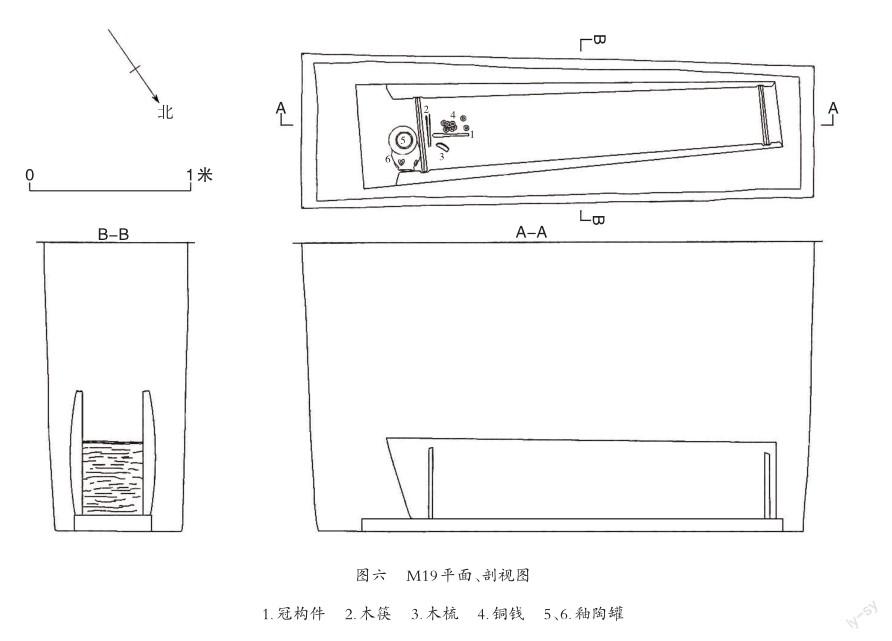

3.M19位于发掘区北部,方向125°(图六)。坑口近长方形,长3.23米,宽0.84~0.98米,距现地表0.2米。四壁向下斜内收,壁面略加修整。墓底略呈梯形,长3.04米,宽0.71~0.87米,深1.82米。葬具保存较好,形制与M6木棺相同。盖板长2.58米,宽0.44~0.60米,中部向外弧凸,最厚处0.065米;侧板长2.25~2.42米,高0.467~0.492米,中部向外弧凸,最厚处0.05米;底板长2.65米,宽0.42~0.65米,厚0.08米。人骨保存差,仅残存少量骨渣。头侧棺板外随葬釉陶罐2件,其内出土纱冠构件、木梳各1件,木筷1双及铜钱18枚。

(二)出土器物

15座墓共出土器物45件(套),包括陶器1件、釉陶器13件、瓷器6件、金属器8件(套)、漆木器9件(套)、铜钱8套。除铜钱多散置于棺内和个别瓷器、釉陶器置于壁龛外,其余器物基本都发现于墓主头部及其周围。陶器、釉陶器、瓷器除2件瓷碗较完整外,其它17件都有不同程度的损毁。

1.釉陶器共13件,包括罐11件、壶1件、碗1件。

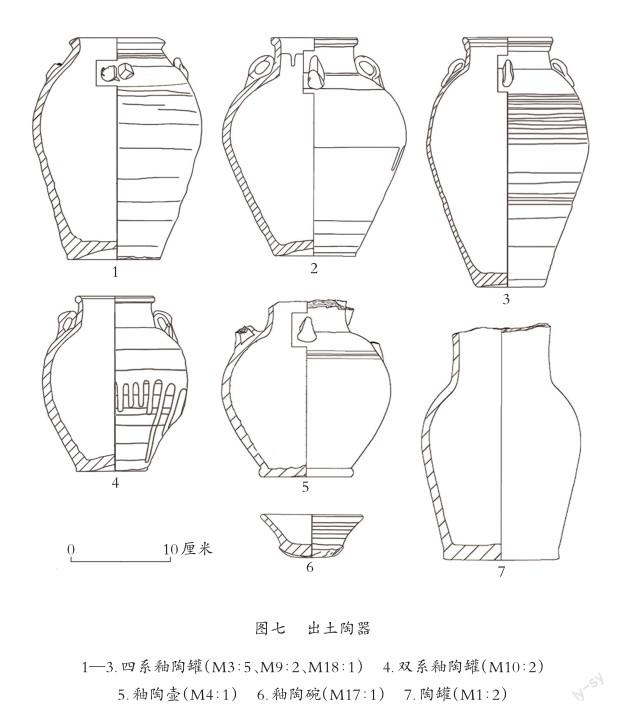

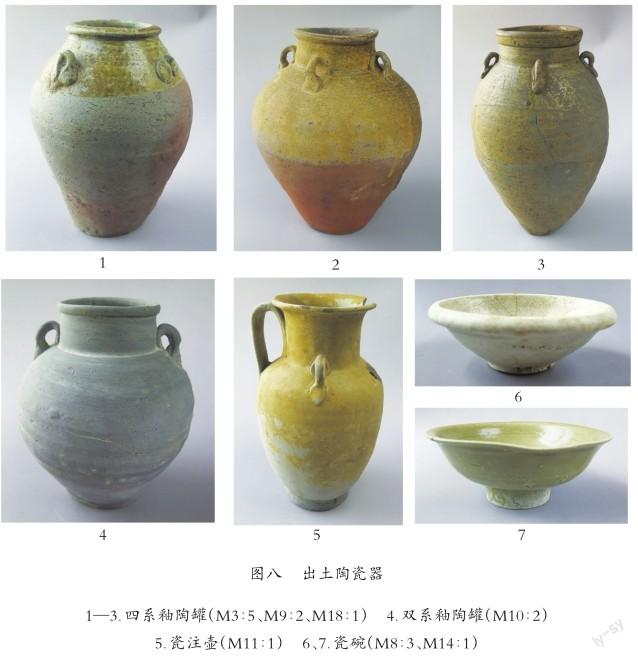

罐11件。其中M13∶6因残破较甚形制不明,其余10件可根据系的数量分为A、B两型。

A型四系,9件。根据系的形态又可以分为横系、竖系2个亚型。

Aa型横系,5件。M3∶5,侈口,斜沿,尖唇,鼓腹向下斜收,三系破损,凹底。胎质不均匀,呈青灰色、暗红色,轮制痕迹明显。酱绿色釉,内施全釉,外施釉仅至肩部,釉面不均,脱釉明显。口径8厘米,最大腹径17厘米,底径9.1厘米,高22.4厘米(图七,1;图八,1)。

Ab型竖系,4件。M9∶2,口微侈,平沿,圆唇,束颈,球形腹,向下斜直内收,凹底。砖红色胎,酱釉,外施釉至最大腹径处,内施釉至颈部,釉面不均,有流釉、脱釉现象。口径8.5厘米,最大腹径18.5厘米,底径8.2厘米,高22厘米(图七,2;图八,2)。M18∶1,口微侈,平沿,圆唇,束颈,鼓腹向下斜直内收,凹底。砖红色胎,酱釉,外施釉至最大腹径处,内施釉至颈部,釉面不均,有流釉、脱釉现象。口径8.7厘米,最大腹径16.2厘米,底径8.64厘米,高25.2厘米(图七,3;图八,3)。

B型双系,仅1件。M10∶2,侈口,圆唇,颈部斜直,球形腹,凹底。灰胎,外施一层化妆土,淡青色釉,釉层极薄,施釉至最大腹径处,有流釉痕迹。口径7.5厘米,最大腹径14.7厘米,底径7.0厘米,高17.7厘米(图七,4;图八,4)。

壶1件。M4∶1,口沿、流和把手均破损,球形腹,平底微内凹。肩部饰两周凹弦纹,双系。紫胎,酱黄色釉,外施半釉,内施釉至颈部,釉面不均匀,脱釉明显。最大腹径16.9厘米,底径9厘米,残高18.2厘米(图七,5)。

碗1件。M17∶1,器形不规整,侈口,底部凹凸不平。酱釉,内外施全釉,釉面不均匀,脱釉明显。口径10.3厘米,底徑6.3厘米,高4.3厘米(图七,6)。

2.陶器1件,罐。M1∶2,泥质灰陶。口部残,长颈,鼓腹向下斜收,平底。最大腹径16厘米,底径11.6厘米,残高23.5厘米(图七,7)。

3.瓷器共6件,包括注壶3件、碗2件、盏1件。

注壶3件。M6∶1,口沿破损,把手、流残失。侈口,直颈,圆肩,竖式双系位于肩部,与口、流位置相垂直,鼓腹,圈足。灰白胎,青釉,外施全釉,内施釉至颈下部,釉面厚薄不均匀。颈、肩部饰多道凹弦纹。口径10.8厘米,最大腹径15厘米,底径7.4厘米,高21.8厘米(图九,1)。M11∶1,口沿破损,流缺失。侈口,直颈,溜肩,双系,腹部向下弧收,圈足,与流相对一侧有把手。灰白胎,外施一层化妆土至近底处,内施化妆土至半颈处。黄釉,外施全釉,内施釉至半颈处,脱釉较严重。器身素面无纹。口径8.4厘米,最大腹径11.8厘米,底径6.5厘米,高20厘米(图九,2;图八,5)。M17∶2,口沿、把手破损,侈口,斜颈,溜肩,双系,鼓腹,矮圈足。紫胎,酱釉,外施釉至近底处,内施釉至半颈,釉面不均匀,有流釉、脱釉现象。肩部饰两周凹弦纹,下腹部饰一周凹弦纹。口径10.4厘米,最大腹径13.8厘米,底径7.1厘米,高20.5厘米(图九,3)。

碗2件。M8∶3,唇口,弧腹近直,平底微凸。白胎粗糙,白釉,内外施全釉,器身有大量细密沙眼。口径11.3厘米,底径3.6厘米,高4.4厘米(图九,4;图八,6)。M14∶1,侈口稍变形,弧腹,高圈足。白胎,青釉,内施全釉,外施釉至圈足,有流釉痕迹。碗内上部和腹底之间各有一周刻划弦纹。口径15.8厘米,底径6.1厘米,高6.7厘米(图九,5;图八,7)。

盏1件。M8∶2,侈口,弧腹,卧足。致密白胎,青白釉,釉面莹润,内施全釉,外施釉至底。口径9.6厘米,底径4.4厘米,高3.2厘米(图九,6)。

4.漆木器共9件(套),包括漆盘1件、木筷3双、木梳2件、冠构件2件、不明木器1套。

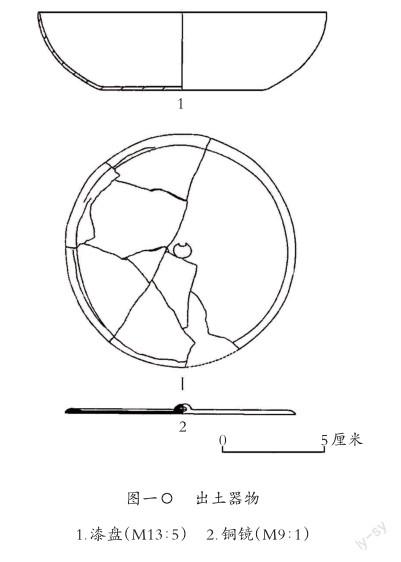

漆盘1件。M13∶5,敛口,平底,薄木胎,内髹暗红色漆,外髹黑褐色漆,素面无纹。口径14厘米,底径8厘米,高3.8厘米,厚0.2厘米(图一〇,1)。

木梳2件,形制基本一致。整木制作而成,弧背,由中部向两端逐渐变薄,梳背与齿端之间有一道凹线纹。M19∶3,梳背残长9.9厘米,最厚处1.5厘米,齿残长2.3厘米(图一一,1)。

冠构件2件,出土于墓主头部附近,形制基本一致,由整根木片简单削制而成,头部稍宽,呈尖状,尾部较窄长,其上粘连有部分纱质织物残留痕迹。M19∶1,通长23厘米,前宽2.3厘米,后宽1.3厘米,厚0.2厘米(图一一,2)。

木筷3双,形制基本一致。M19∶2,两支长短不一,一端尖,直径0.4~0.5厘米,制作粗糙,表面有明显削制痕迹。分别长20厘米和21.3厘米(图一一,3)。

木器一套4件,出土于M7墓主头部附近,用途不明。M7∶1两端尖头,中部有一边长约2.75厘米的方形凹槽,槽内有一直径2.2厘米的圆洞。长9.6厘米,宽2.9厘米,最厚处1.5厘米(图一一,4)。

5.金属器共8件(套)。

银耳环2件(套)。表面氧化呈墨绿色。M13∶2,一对,形制相同,为银丝弯折成环状,尾部弧弯。最粗处直径0.3厘米,通长2.8厘米(图一二,1)。M14∶2,为银丝弯折为环状,头粗尾细,尾部波折。通长3.8厘米(图一二,2)。

镴钗4件(套)。皆出土于墓主头部附近,颜色近银白,质地较轻,有韧性,表面有黑色和白色氧化痕迹。M3∶2,共3件,皆为双股,头粗尾尖。最长者17厘米,最短者16.6厘米,直径0.2~0.3厘米(图一二,3)。

铜镜2件。M9∶1,碎成多块,圆形,桥形钮,素面。直径11.1厘米,缘宽0.5厘米,厚0.2厘米(图一〇,2)。M13∶1,圆形,钮部残损,锈蚀较严重。一周凸弦纹将镜背纹饰分为两部分,内区纹饰大致可辨为花鸟纹,外区纹饰模糊不可辨。出土时周围有大量漆皮,应是放置于漆器中。直径9厘米,缘宽0.3厘米,厚0.2厘米(图一二,4)。

6.铜钱共8套44枚。唐代钱币最多,共32枚,主要为开元通宝,有30枚,其余2枚为乾元通宝。钱文隶书,直径2.25~2.6厘米,厚0.1~0.15厘米,部分钱背饰一道或两道月牙纹。其次为北宋钱币,共11枚。包括元丰通宝、天圣通宝各2枚,至道元宝、咸平元宝、元祐通宝、宋元通宝、皇宋通宝、太平通宝、祥符通宝各1枚。钱文楷书、篆书、隶书、草书均有,直径2.4~2.5厘米。

汉代五铢钱仅1枚。M19∶4-3,钱体轻薄,面有外缘、无穿廓,背有外缘、穿廓,钱文篆书,磨损较甚。直径2.8厘米,厚0.05厘米。

结语

1981年,扬州博物馆曾在本次发掘的窑址以东200米处的老虎墩发掘了一座东汉大型砖室墓,被认为是东汉中期的某一代广陵王或其重臣的墓葬。墓中出土青砖长33厘米,宽16厘米,厚6厘米[1],与本次发掘的3座窑址所出青砖形制类似,故推测Y1、Y2、Y3的时代为东汉时期。其中Y1、Y2可能是老虎墩汉墓营建时专为其烧造青砖的砖窑,Y3规模较小,有可能用于烧造小型陶器或仅为灶坑。3座窑址的发掘丰富了东汉时期广陵地区高等级墓葬的文化内涵。

本次发掘的15座土坑竖穴单人墓,其形制、随葬品组合及出土位置皆与扬州四季金辉北宋景德二年(1005)万夫人墓和景德四年(1007)刘六到墓[2]相似,基本符合扬州地区北宋时期小型墓葬的特征。墓葬出土的瓷器多有长期使用的痕迹,M8中出土的瓷碗M8∶3与瓷盏M8∶2分别呈现出五代与北宋晚期的特征,因此不可用于具体年代推断。而出土钱币和明器色彩浓厚的釉陶器较多,可作进一步断代的依据。M3、M7、M19所出釉陶罐M3∶5、M7∶1、M19∶6与北宋景德二年(1005)万夫人墓所出釉陶罐M2∶2形制接近[2],故这3座墓的年代约为北宋早期;M14出土钱币年代最晚者为“元丰通宝”,说明其年代应不早于元丰年间(1078—1085),M8、M13出土钱币年代最晚者为“元祐通宝”,其时代则不早于元祐年間(1086—1094)。这15座北宋墓葬的发现为完善扬州地区北宋时期小型墓葬的年代序列提供了新的资料。

北宋墓葬中出土了6件瓷器,窑口特征较为明显,经鉴定可知:注壶M6∶1为衡州窑产品,M11∶1为寿州窑产品,M17∶2为宣州窑产品;碗M8∶3、盏M8∶2为景德镇湖田窑产品,碗M14∶1为繁昌窑产品。这些瓷器的出土为研究五代至北宋瓷器相关问题,了解当时社会生活提供了新的资料。

————————

[1]扬州博物馆.江苏邗江县甘泉老虎墩汉墓[J].文物,1991(10).

[2]南京大学历史学院考古文物系,扬州市文物考古研究所.扬州四季金辉南唐墓和宋墓考古发掘简报[J].江汉考古,2017(1).

〔责任编辑:迟畅〕