三门峡市陕州区北朝墓地发掘简报

河南省文物考古研究院 三门峡市文物考古研究所 三门峡市陕州区文物地质钻探管理站 渑池县文物钻探队

【关键词】北朝墓葬;家族墓地;河南三门峡

【摘要】2021年8月至9月,为配合三门峡市陕州区12万吨刚玉生产线项目工程建设,受河南省文物考古研究院委托,三门峡市文物考古研究所联合三门峡市陕州区文物地质钻探管理站、渑池县文物钻探队对工程区域内的古墓葬进行了抢救性考古发掘,共清理32座两汉至明清时期墓葬。其中有北朝墓葬19座,分为长斜坡墓道土洞墓和阶梯墓道土洞墓两类,各墓方向基本一致,排列有序,可分为4排。结合其出土遗物,推测可能为平民家族墓地。此次发掘为进一步研究三门峡地区北朝时期的丧葬习俗提供了实物资料。

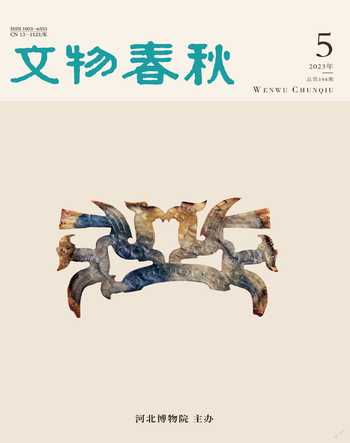

2021年8月至9月,为配合三门峡市陕州区12万吨刚玉生产线项目工程建设,受河南省文物考古研究院委托,三门峡市文物考古研究所联合三门峡市陕州区文物地质钻探管理站、渑池县文物钻探队对工程区域内的古墓葬进行了抢救性考古发掘。发掘区位于三门峡市陕州区西南,上官村东北约450米处,东南距209高速路340米,中心地理坐标为34°40′46″N,东经111°2′57″E(图一)。

该发掘区域地层堆积可分为2层:第①层为表土层,为疏松的浅黄色土,厚0~0.5米,内含少量植物根系、石块及现代垃圾;第②层为扰土层,距地表0.5~2米,为疏松的灰色土,厚1.5米,内含少量石块、料礓石、青砖瓦砾等;②层下为生土,为较硬且纯净的黄褐色土,内含少量料礓石。

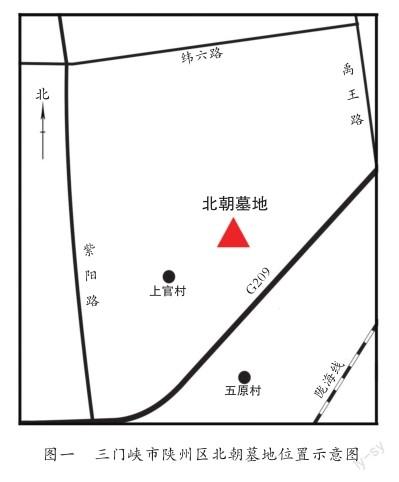

此次发掘共清理两汉至明清时期墓葬32座,均位于②层下,部分墓葬顶部被破坏。其中北朝时期墓葬有19座,分别是位于墓地北部的M1、M2、M4~M8、M14~M20,西南的M9~M11以及位于墓地东南的M12、M13(图二)。本文仅对19座北朝墓葬作报告。

一、墓葬形制

19座北朝墓葬均为单室土洞墓,坐北朝南。根据墓道形制可分为阶梯墓道土洞墓和长斜坡墓道土洞墓两类。

(一)阶梯墓道土洞墓共15座,分别为M1、M4~M6、M8~M11、M14~M20,其中M4、M5、M6、M17、M19保存较好。

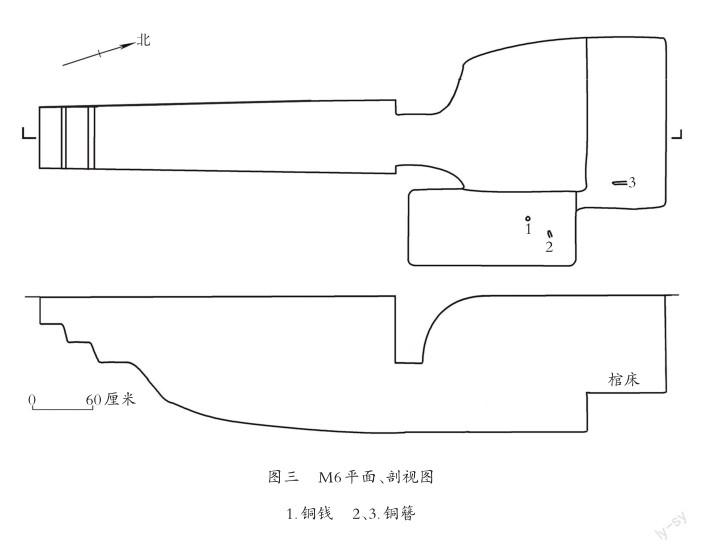

1. M6位于墓地北部,M5、M7之间,东距M5约0.8米,西距M7约0.4米,西北距M14约5.9米。开口距现地表1.8米,方向198°,由墓道、甬道和墓室3部分组成。

墓道略朝西南,平面呈长条形,北宽南窄,长3.38米,宽0.6~0.7米。直壁,南部有3级台阶,深0.24~1.3米。

甬道平面呈喇叭形,长0.64米,宽0.44米,高0.68~1.3米。

墓室平面呈不规则形,长1.92米,宽1.64~2.18米,残高1.3米。顶部已坍塌,推测为拱顶,直壁,加工较规整。北部、东部各有一座长方形棺床,其上均存有部分人骨,推测分别为1个个体,腐朽严重,性别、年龄均不详:北部棺床长1.52米,宽0.76米,高0.38米,东部出土1件铜簪;东侧棺床南北向,长1.6米,宽0.72米,高0.28米,北部出土1枚铜钱和1件铜簪(图三)。

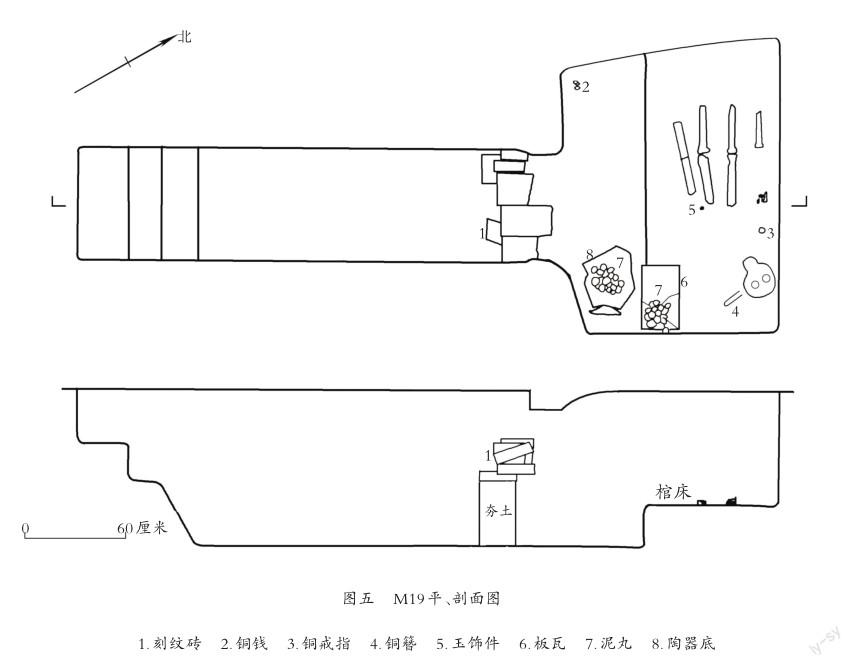

2.M19位于墓地西北部,北距M17约2.7米,东距M8约12米,西距M20约2.7米。开口距现地表1.2米,方向221°,由墓道、甬道、墓室3部分组成。

墓道略朝西南,平面呈长条形,长2.78米,宽0.68米。直壁,南部有2级台阶,深0.32~0.94米。封门位于北端,在略经夯打的黄土堆积上用残砖堆砌而成。夯土厚0.22米,高0.4米;砖砌部分宽0.68米,厚0.24米,高0.26米。砌砖中发现刻纹砖1块。

甬道位于封门以内,通往墓室,长0.22米,宽0.64米,高0.84米。

墓室位于甬道以北,平面呈梯形,长1.8米,宽1.3米,残高0.94米。顶部已被破坏,推测为拱顶,底部较平坦。北部有一高0.25米、宽0.82米的生土棺床,其上存有少量人骨,保存较差,仅剩部分头骨、肢骨,其余呈黄褐色粉末状,推测为2个个体,均仰身直肢,头向东,性别、年龄均不详。墓室西南角发现铜钱4枚,东南角有一残陶器底,其内盛放若干泥丸。棺床上发现铜戒指、铜簪、玉饰、板瓦各1件,板瓦上亦盛放若干泥丸(图四、五)。

(二)长斜坡墓道土洞墓

共4座,分别为M2、M7、M12、M13,其中M7、M12、M13保存较好。

1.M7位于墓地北部,北距M14約3.7米,东距M6约0.4米,西距M8约1.5米。开口距现地表2米,方向192°,由墓道、甬道和墓室3部分组成。

墓道略朝西南,平面呈长条形,北宽南窄,长2.3米,宽0.6~0.8米。直壁,斜底,北深南浅,深0.3~0.7米。

甬道长0.5米,宽0.56米,高0.7米。

墓室位于墓道以北,为单室土洞。平面近方形,长2.1米,宽1.8米,残高0.7米。顶部已被破坏,推测为拱顶,底部较平坦。北部有一“L”形棺床,与墓室同长,宽1.1米,高0.3米,淤土中发现少量人骨,推测为1个个体,腐朽严重,性别、年龄不详。西南近甬道处发现陶瓶1件(图六)。

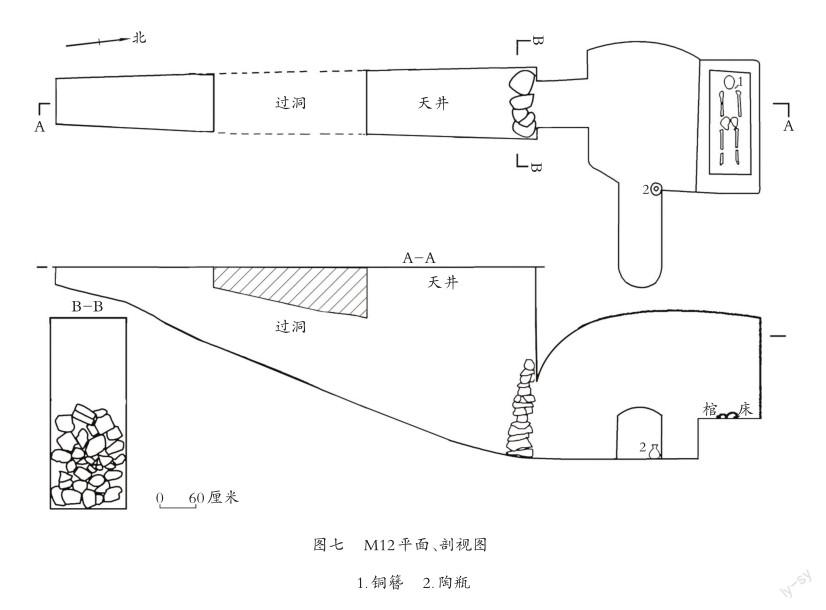

2.M12位于墓地东南部,西北距M4约21.4米,东距M13约0.9米,西北距M11约27.6米。开口距现地表2.3米,方向187°。由墓道、甬道、墓室、耳室4部分组成。

墓道略朝南,平面呈长条形,北宽南窄,长7.9米,宽0.82~1.24米。直壁,底为长斜坡,与口基本同宽,长8.36米,深0.4~3.2米。中部有一长2.54米、宽0.94~1.08米、高0.96~1.4米的过洞。过洞以北有一天井,开口与墓道在同一层位,平面呈梯形,北宽南窄,长2.82米,宽1.08~1.22米,深0.28~0.84米。墓道北端用椭圆形青石垒成高1.62米、厚0.3~0.5米的封门。

甬道连接墓道与墓室。长0.84米,宽0.76~0.84米,高1.32~1.92米。

墓室位于墓葬北端,平面略呈长方形,直壁,拱顶,四壁加工规整,底较平坦。长2.84米,宽2.22~2.52米,高2.12米。北侧有一高0.68米、宽1.04米的生土棺床,其上有木棺一具,腐朽严重,仅存灰白色及灰黑色棺痕,长1.7米,宽0.66~0.68米。棺内葬一具人骨,仰身直肢,腐朽严重,初步鉴定为一成年人,性别不详。头骨附近发现铜簪1件。

耳室位于墓室东壁,呈长方形。东西长约1.69米,宽0.72米,高0.88米。西北角出土陶壶1件(图七)。

二、出土遗物

保存较好的8座墓葬共出土遗物24件(套),分为陶器、玉器、金属器3类。

(一)陶器共7件(套)。

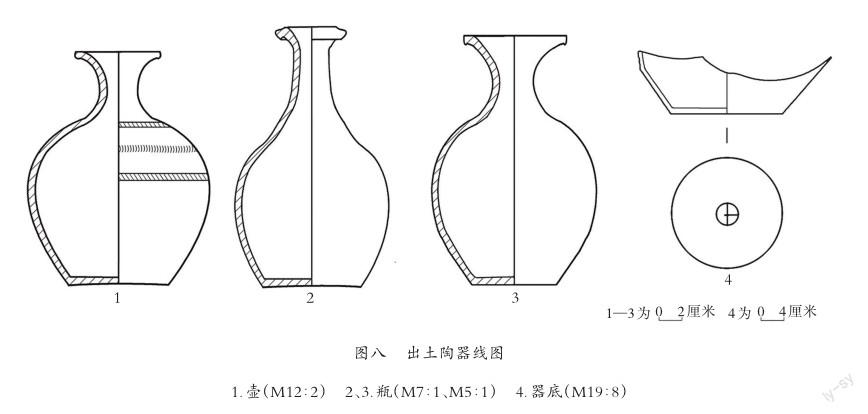

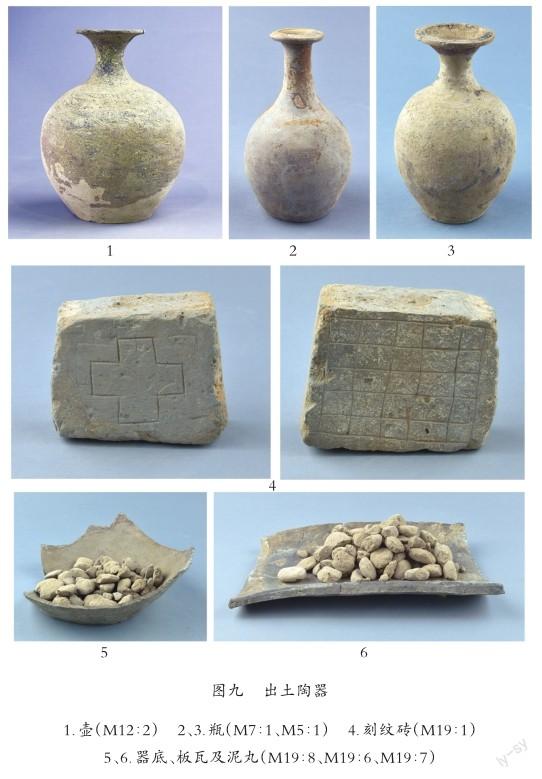

1.壶1件。M12∶2,泥质灰陶。侈口,平沿,方唇,细颈,溜肩,弧腹下收,平底微内凹。肩部和中腹各饰一周斜线纹,上腹饰一周弧形纹。器身表面原有一层青色附着物,可能为彩绘。口径7.6厘米,腹径16厘米,底径8.8厘米,高20.7厘米(图八,1;图九,1)。

2.瓶2件。均为泥质灰陶,侈口,细颈,溜肩,弧腹,平底,素面。M7∶1,卷沿,圆唇,底微内凹。口径4.6厘米,腹徑13.8厘米,底径8.7厘米,高23厘米(图八,2;图九,2)。M5∶1,平沿,方唇,腹下收。口径9厘米,腹径14.6厘米,底径7.4厘米,高22.1厘米(图八,3;图九,3)。

3.器底1件。M19∶8,腹部及以上残,斜壁内收,平底。底部有一直径4厘米的圆形纹饰,圆内饰“十”字纹。残高11.2厘米,底径19.8厘米(图八,4;图九,5)。

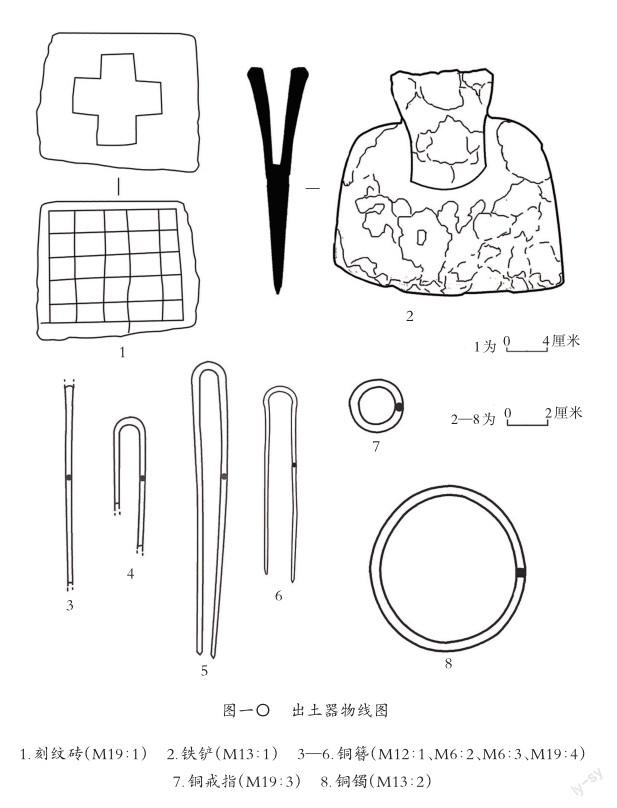

4.刻纹砖1件。M19∶1,为半块青砖,正面刻划5×5棋盘状方格,背面刻“十”字形状。残长16.4厘米,宽14厘米,厚5.8厘米(图九,4;图一〇,1)。

5.板瓦1件。M19∶6,平面呈长方形,横截面为弧形,瓦外素面,内印有细布纹。长37厘米,宽22.6厘米,厚1.4厘米(图九,6)。

6.泥丸1套共52件,编号为M19∶7。均近椭圆体,分两种规格:大者长5.1厘米,宽5厘米,厚1.6厘米;小者长3.6厘米,宽2.9厘米,厚1.1厘米(图九,5、6)。

(二)玉器1件。

玉饰M19∶5,近正方体,青绿色,器身有磨制痕迹,中部有一圆形穿孔。边长0.86厘米,孔径0.1厘米,重1.5克(图一一,6)。

(三)金属器共11件,除1件铁铲外,其余均为铜质。

1.铜戒指2件,M19∶3、M19∶4。均为圆环状,横截面近圆形,素面,尺寸相同。直径1.9厘米,截面直径0.1厘米(图一〇,7;图一一,10)。

2.铜簪4件。均呈U形,由一根两端为尖头的铜丝弯折而成,簪体横截面为圆形,直径0.3~0.4厘米。M6∶2,残长6.6厘米,宽1.6厘米(图一〇,4;图一一,11)。M6∶3,长15厘米,宽1.8厘米(图一〇,5;图一一,9)。M12∶1,残破较为严重,仅剩一股保存较好,残长10厘米(图一〇,3)。M19:4保存较好,长10厘米,宽厘米(图一〇,6)。

3.铜镯1件。M13∶2,呈圆环状,横截面近椭圆形,素面。直径6.8厘米,厚0.4厘米(图一〇,8;图一一,12)。