叮!你的《2023年度阅读报告》 已送达

经典名著是我们望向世界的窗口,阅读它们,我们能看到那些文字背后的人,听到他们的声音,感受他们丰富的人生;循着它们的指引,我们得以进入一个又一个汹涌年代的心灵与他们对话,获得质疑和追问的勇气,寻找与现实生活相拥的可能。

“经典阅读”栏目已陪伴我们走过整整一年的时光,在这一年里,或许有很多经典好书曾让你印象深刻。请查收这份“专属于你”的《2023年度阅读报告》。

第一季度:从人工智能开始,关于人类、科技与未来的思考……

聊天机器人程序 ChatGPT上线后,在2023年的开篇掀起科技革新的浪潮,关于AI(人工智能)的新闻被广泛关注,从中我们可以看到AI首次在围棋领域战胜人类,AI开始艺术创作,AI开始写新闻,AI开始编写代码,AI被应用在医疗领域……不由得幻想着未来的种种机遇或危机。

AI能否取代有血有肉的生命?

科技能否创造出新的文明?

人类的命运,是否掌握在科技手里?

在与“高阶文明”的冲撞中,人类将何去何从?

我们往往会因为某个非常具体的科学现象产生困惑。为了得到可信的答案,通常需要我们站在人类命运的宏观视角,不断思索、推测和探究。而蕴藏着深厚人文思想的科幻文学作品或许可以为我们解答关于人类、科技与未来的种种疑问。

科技 未来 人类 旅行 风景 情感 自然 命运 抗争

专属阅读清单

《弗兰肯斯坦》

[英 ]玛丽·雪莱 译/孙法理

“我原应是你的亚当,如今,倒更像是你的堕落天使了。”

《阿西莫夫:机器人短篇全集》

[美 ]艾萨克·阿西莫夫 译/叶李华

“机器人学三大法则:

“一、机器人不得伤害人类,或因不作为而使人类受到伤害。

“二、除非违背第一法则,机器人必须服从人类的命令。

“三、在不违背第一及第二法则的情况下,机器人必须保护自己。”

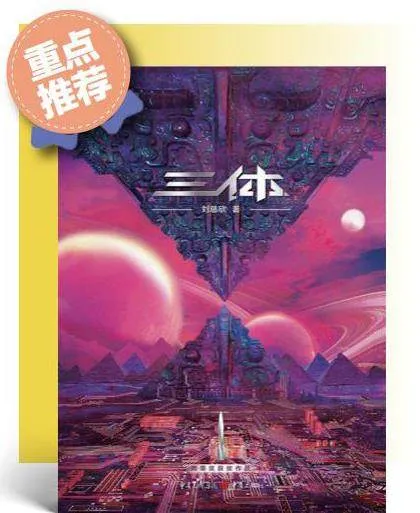

《三体》

刘慈欣

“弱小和无知不是生存的障碍,傲慢才是。”

重点阅读笔记

无论科幻文学中的想象多么天马行空、故事多么离奇怪异,反映的其实都是作者对当下世界的理解。无论世界如何发展、科技如何进步,人类的命运,终究取决于人本身。

阅读赏评:《三体》中的生命与人性力量

刘慈欣的科幻小说《三体》共三部,讲述了人类文明和三体文明的信息交流、生死搏杀,以及两种文明在宇宙中的最终命运。面对拥有更强科技、更高文明的三体人,弱小落后的地球人要怎样拼得一线生机?小说中史强这一角色,以生命与人性的力量给出了最掷地有声的回答。

史强在《三体》的前两部作品中都担任主要角色,也完整见证了“三体”危机的整个过程。他的身上表现出完全不同于传统文学英雄形象的特质。史强退伍后当了警察,但作者并没有把他塑造得崇高伟大,反而粗鲁庸俗、劣迹斑斑,为人更是狡猾、冷酷、缺少同情心。这样一个凡人,在灾难到来前的平凡日子里,存在的目的只是存在本身,并没有崇高的科学追求与高尚的道德理想。但当灾难降临,将他置于关乎人类生死存亡的严肃时刻,他就被赋予了凡人英雄的特质,显示出超强的责任感与顽强的斗志。

史强凭借自己的经验与阅历、强大的心理素质以及敏锐的观察力与推理能力,依靠强大理智,在主角之一的科学家汪淼即将精神崩溃时挽救了他。当三体文明的“降维打击”使伙伴们完全丧失了信心与斗志,是史强把他们带到了华北平原的“蝗虫地”,告诉他们“虫子虽然弱小,但从来就没有被真正战胜过”。虫子不可能被真正战胜,不是因为它们有什么技术,而在于生命本身的力量。于是,“三个人沐浴在生命的暴雨之中,感受着地球生命的尊严”。

史强就是这样一个令人难忘的灵魂,他或许渺小如蝼蚁,但绝不扭曲如蛆虫。正如北大哲学系教授吴飞所言:“在三体危机带来的恐慌中,只有史强真正表现出了生命的尊严和对生命本身的尊重。……他诉诸的,是一种非常古老的中国智慧:生之谓性。没有抽象的人性,人性就是生命的深度展开。……人性的力量,也正在生命本身。”

是啊,我们笃信生命之力量,何惧科技之未来!

第二季度:“特种兵旅游”,带着名著去打卡

不知不觉,夏日气息渐浓,朋友圈的“特种兵旅游”开始刷屏,你或许也有了出门旅行的打算。请跟随我们的脚步,带着名著去“打卡”。

专属阅读清单

《边城》

沈从文 去处|湖南,湘西 打卡|如诗山水

“茶峒地方凭水依山筑城,近山一面,城墙俨然如一条长蛇,缘山爬去。临水一面则在城外河边留出余地设码头,湾泊小小篷船。船下行时运桐油、青盐、染色的五棓子。”

《四世同堂》

老舍 去处|北京 打卡|胡同

“走了几十步,忽然眼一明,你看见了葫芦的胸:一个东西有四十步,南北有三十步长的圆圈,中间有两棵大槐树,四围有六七家人家。再往前走,又是一个小巷—葫芦的腰。”

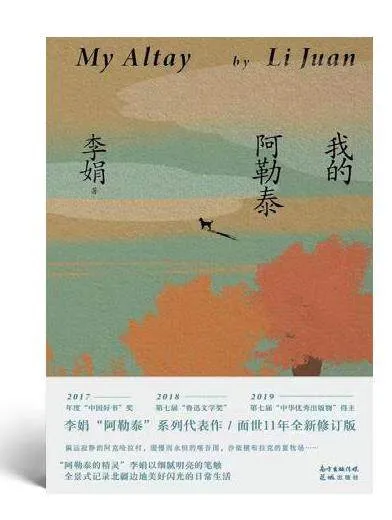

《我的阿勒泰》

李娟 去处|新疆,阿勒泰地区 打卡|原野与牧场

“喀吾图的整个冬天似乎都是泡在酒里的。天空有时候明亮深蓝,有时候阴郁沉暗。而大地不变,白茫茫直到天边。深色的牛群,一只一只在远处缓缓走动。”

重点阅读笔记

在湘西古城的人与景中穿行,走过了很多路,看过了很多风景,也细细地读完了沈从文的《边城》,我们似乎于山光水色、风土人情间习得了某种荡动灵魂的秘术。那是源于对自然、对生命、对人的最朴素的感动。于是我们读懂了《边城》的美,读懂了善良、悲悯的沈从文。

阅读赏评:《边城》中的美与善

沈从文在回乡之旅的船上给妻子张兆和写过一封信,他这样写道:“我看到小小渔船,载了它的黑色鸬鹚向下流缓缓划去,看到石滩上拉船人的姿势,我皆异常感动且异常爱他们。……我会用自己的力量,为所谓人生,解释得比任何人皆庄严些与透入些!我看久了水,从水里的石头得到一点平时好像不能得到的东西,对于人生,对于爱憎,仿佛全然与人不同了。我觉得惆怅得很,我总像看得太深太远,对于我自己,便成为受难者了。这时节我软弱得很,因为我爱了世界,爱了人类。”

由此可以知道,沈从文写《边城》是出于对世界和人类的爱。他观照了那个酉水河边的小小角落,于是把它写给世人看。正如沈从文所言:“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式’。”他将这种“优美、健康、自然”成功地投注于《边城》中的十六岁少女——翠翠身上。

故事的尾声:祖父死后,杨马兵充当了翠翠“新祖父”的身份,他照顾翠翠、与翠翠谈心,从两人交谈的内容中,一切因缘际会的来龙去脉也变得明了。翠翠哭了一夜,自那夜以后,她又要面对什么呢?……一切的人都没什么太坏的心眼,可翠翠只能在寂寞的回忆中等着那个青年人遥遥无期的归来……

《边城》里的人性是善良美好的,心灵是澄澈纯净的,而人物的悲剧,或许来自命运的强大推手。而留给读者的,是沈从文所说的“对于人生,对于爱憎,仿佛全然与人不同了”,是对美与善的感动以及对捉摸不定的命运的思考。

除了关于人性中的美与善,我们还流连于书中的景色。就像小说的名字一样,那景与景中的人是“边缘化”的,是属于“世外桃源”的。或许我们能在现实中找到湘西古城,走过酉水河上的桥,去看河岸边的吊脚楼,却遇不到文中的碾坊、白塔和渡口……于是,我们不再执着于“打卡”,而学会了停留,要在那穿越时光的景色里深深地感受。

第三季度:对话大海,关注“人与自然”

“蓝是天空的,也是海洋的。”当污水被排进大海,人与自然的关系被再次聚焦。人与大海同属于自然,人们见惯海的脾气:她有时明艳温柔,仿佛对人类的一切行为予取予求;她有时暴怒无常,在人与海的“交锋”中永占上风。海是神秘的,对于人类的“试探”,她总是以沉默回答。后来,我们决定从关于海的文学作品中,听一听她的声音。

专属阅读清单

《白鲸》

[美 ]赫尔曼·麦尔维尔 译 /罗山川

“当北方短暂的白天消失在黑夜中时,四望已经几乎全是荒凉的大海了,寒冷刺骨的浪花着身便成冰,我们好像披上了一身光亮的盔甲。舷墙上一长排一长排的冰齿在月光下闪闪发亮,巨大的弧形冰凌像巨象的长牙从船首垂了下来。”

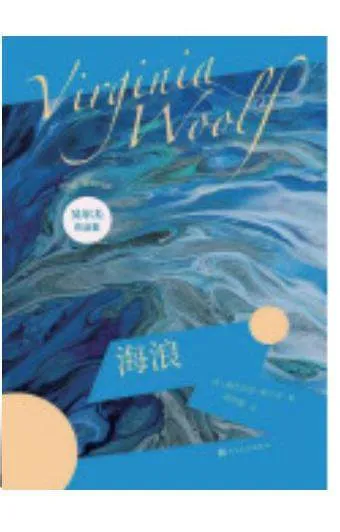

《海浪》

[英]弗吉尼亚·吴尔夫 译 /吴钧燮

“太阳还没有升起。海天混沌一色,只有海面稍稍有一点涟漪,仿佛有一块布在上面起伏打皱。随着天色逐渐泛白,天边现出一条暗沉沉的线,把海和天分了开来,这时那块灰色的布上就出现了一行行浓重的条纹,在水面下绵延不断,互相追逐,彼此推拥,不断前进。”

《老人与海》

[美 ]海明威 译 /吴劳

“陆地上空的云块这时像山冈般耸立着,海岸只剩下一长条绿色的线,背后是些灰青色的小山。海水此刻呈深蓝色,深得简直发紫了。他仔细俯视着海水,只见深蓝色的水中穿梭地闪出点点红色的浮游生物,阳光这时在水中变幻出奇异的光彩。”

阅读赏析:《老人与海》中的抗争与和

孤独而穷困的老人和他仅有的一条小船在海上“流浪”,“幸运”地遇到了一条同样“倒霉”的大马林鱼。于是,老人独自在海上搏斗。老人从没失掉勇气、从没放弃奋斗和抗争,即使他的年纪已经太大,身体也无力承受战斗的疲劳……最后,老人带着他的战利品—一副被鲨鱼啃得所剩无几的巨大马林鱼骨架,回到了他破败的海边棚屋。

我们很容易就能读出小说中表现出来的抗争精神和意志力量,但老人要抗争的到底是什么呢?是大海吗?海明威是要借老人圣地亚哥之口,发出“挑战自然”的宣言吗?

在小说里,大海到底是什么?大海是“仁慈的、美丽的、有时又十分残忍”,象征着生活的永恒神秘。作为一名渔夫,老人几乎一生都在海上度过,所以大海对他来说意义非凡。

海明威这样形容老人眼中的大海:海岸是“一条长长的绿线”,山是“灰蓝色”,水是“深蓝色”或“紫色”。大海有着复杂多变的颜色,有时是一个静态的整体,有时变成一个动态的碎片,在起伏变化中给视觉带来强有力的冲击。在缤纷的颜色描写中,可以看到老人对大海的1ec4ca70b9160baa914158bbcdb4ed55热爱。

除了对大海外表之美的热爱,老人也爱着海的“内在”,他是懂得大海的。小说中这样写道:“这老人总是拿海洋当作女性,她给人或者不愿给人莫大的恩惠,如果她干出了任性或缺德的事儿来,那是因为她由不得自己。”在老人眼里,无论是给予还是保留,大海都对世人怀着巨大的恩惠,如果她做了野蛮或邪恶的事情,那是因为她已无能为力。

与那些仅仅把大海当作一种谋利之物的年轻渔民不同,老人圣地亚哥始终以爱、尊重和敬畏的眼光看待大海,从他对待那条大马林鱼和其他鱼类的态度上可见一斑:

夜间,有两条海豚游到小船边来,他听见它们翻腾和喷水的声音。他能辨别出那雄的发出的喧闹的喷水声和那雌的发出的喘息般的喷水声。

“它们都是好样的,”他说。“它们嬉耍,打闹,相亲相爱。它们是我们的兄弟,就像飞鱼一样。”

跟着他怜悯起这条被他钓住的大鱼来了。它真出色,真奇特,而且有谁知道它年龄多大呢,他想。我从没钓到过这样强大的鱼,也没见过行动这样奇特的鱼。

在这孤注一掷的“出海行动”中,那条最先战败的大马林鱼并不是老人的对手,反而更像是与他惺惺相惜的伙伴。所以,老人顽强对抗的并不是以大海为代表的自然,而是自身的限度,是人类都要面对的共同命运。

合上书,不由得被小说中包含的人与自然相互依存、对立统一的思想感动、震撼,回想起曾眺望过的那一望无际的蔚蓝,怀念着那时的宁静与和谐。大海是自然的一部分,大自然具有无私的慷慨品质与净化一切的力量,而人类应对此怀有敬畏,不应自以为是地亵渎、对抗。

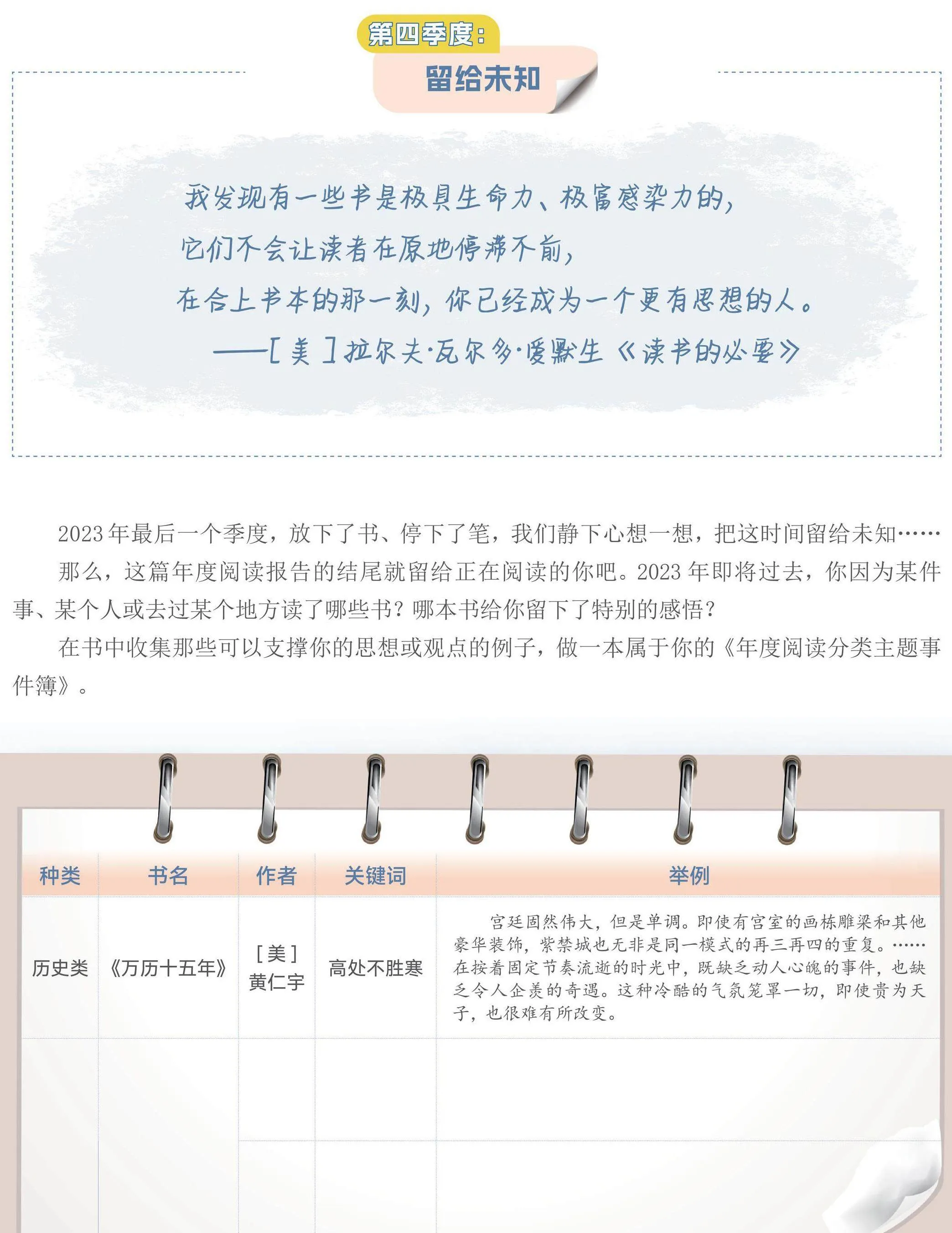

第四季度:留给未知

我发现有一些书是极具生命力、极富感染力的,

它们不会让读者在原地停滞不前,

在合上书本的那一刻,你已经成为一个更有思想的人。

—[美 ]拉尔夫·瓦尔多·爱默生 《读书的必要》

2023年最后一个季度,放下了书、停下了笔,我们静下心想一想,把这时间留给未知……

那么,这篇年度阅读报告的结尾就留给正在阅读的你吧。2023年即将过去,你因为某件事、某个人或去过某个地方读了哪些书?哪本书给你留下了特别的感悟?

在书中收集那些可以支撑你的思想或观点的例子,做一本属于你的《年度阅读分类主题事件簿》。