体味景语悟情语(下)

名师简介

王大绩

王大绩,高考专家、北京市中学语文特级教师,长期从事高三语文教学、教研工作,曾多年参与高考阅卷工作。20世纪90年代以来,应邀为历届高考生讲学上千场,足迹遍布全国各省市自治区,深受广大师生欢迎。

在阅读、写作的教学和备考中有独到见解和有效实践方法,发表语文学科专著文章几十部,逾千万字,近年出版“王大绩讲高考”系列、《高考语文解题思维与技巧:体味景语悟情语》等图书。

导读

在上一期“见地一方”栏目中,王大绩老师提出:语文学习要通过联想和想象,以细察“体味景语”、以深思“领悟情语”。语文学习要与生活情景相勾连,懂得生活的意义与价值。而这一思维的培养,在当前部分教师的语文教学中较为欠缺。本期王大绩老师继续以高考真题为例,解析语文到底应该怎么学,高考到底考什么。

检索“景语”,深思领悟“情语”

撷取景语,推衍情语,我们的语文教学和备考如若有所欠缺,就难以适应高考。

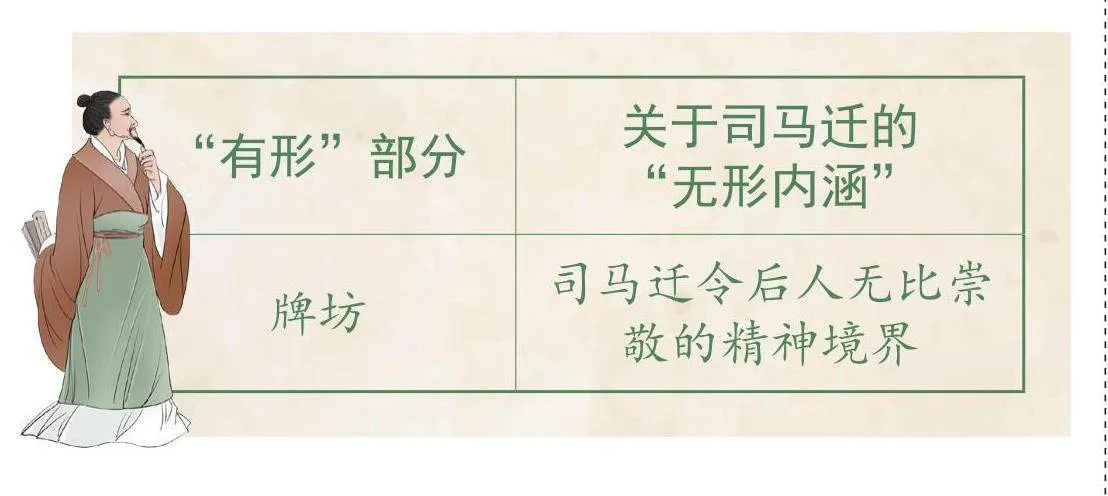

举2009年北京高考语文题目为例:文章侧重描述了司马祠哪些“有形”的部分?这些部分各自负载着什么与司马迁有关的“无形内涵”?

要回答这个问题,我们需要细察考题选段中与问题对应的文句,检索“景语”——牌坊:

“高山仰止”,是《诗经》里的名句,嵌在这头顶的牌坊上,正好合了拜谒者的心情。

深思领悟“情语”:崇敬司马迁、拜谒司马祠的人,在他们心里面,司马迁就如同高山一样,需要仰望。然后简单列表:

答题到这里为止。但是,作为语文教师不能就此打住,应该给学生作一点儿补充。“高山仰止”出自《诗经》里的名句:“高山仰止,景行行止。”这句话也是司马迁在《史记》中赞扬孔子的话。司马迁非常尊重孔子,五十二万字的《史记》,《孔子世家》写了三万多字。现在人们把司马迁赞扬孔子的话送还给了司马迁,这表明在后人心目中司马迁是孔子儒家思想的传人,他继承了儒家思想。我们称孔子为“圣人”,称司马迁为“史圣”,正是因为司马迁在史学领域继承和开拓了孔子的学说和思想。

补充这些内容,加深了题目的意义。语文教师都知道,有两个历史人物在学生作文里特别“忙”:一位是司马迁,一位是苏东坡。有的语文教师甚至发狠话:“你们谁在作文里再写司马迁,我就不给他及格。”教师的牢骚可以理解,学生作文写了几十年司马迁了,翻过来调过去就俩词儿:《史记》、宫刑。但是,如果把刚才这些新的认识写到作文里去,我想对学生写“司马迁”有成见的语文教师也会刮目相看。教师的“成见”并不意味着学生不能用司马迁的事迹当作文素材,而是告诫学生不要陈词滥调。唐韩愈曾言“惟陈言之务去”,即陈旧的言辞一定要去掉,要有新的认识、新的感受。但新的感受从哪儿来?当然主要从阅读中来。

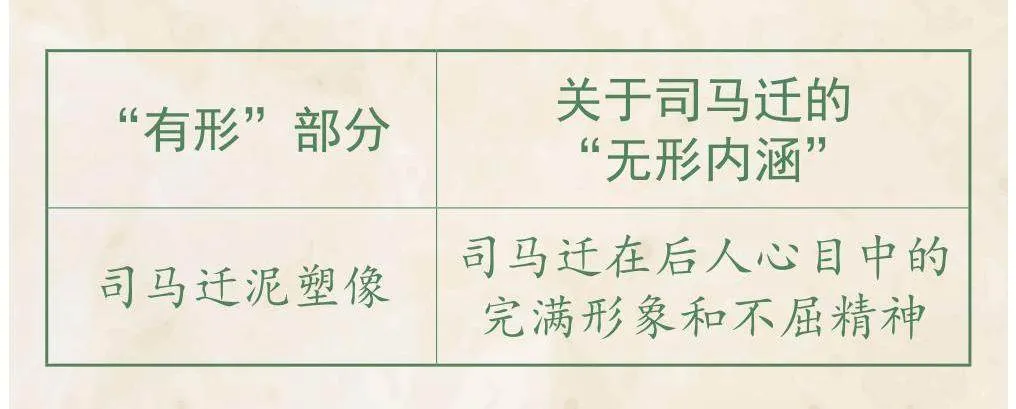

继续细察与问题对应的文句,检索“景语”——司马迁泥塑像:

造于北宋的司马迁泥塑像,不是宫刑后无胡须的“妇人像”,是据芝川乡间寻访到的太史公壮年线描画像塑造的,相传画像出自司马夫人之手,泥塑像面稍北望,是在想念苏武和李陵吧?

从“景语”中深思领悟“情语”。司马迁受了宫刑,胡须和喉结都没有了,嗓音变得又尖又细。人们当然不能接受敬爱的司马迁变成这副落魄模样,所以其塑像“不是宫刑后无胡须的‘妇人像’”,而是完整的壮年男人形象。芝川(今陕西韩城南部)是司马迁的家乡,“乡间寻访到的”更显真切可信。“相传画像出自司马夫人之手”,文章这样写必定有它的内涵,我们阅读时有责任把它加工、剖析出来。且看,夫人为丈夫画像,第一,增加可信度;第二,这其中带着一种独特的意味和情感。想到此处,不禁联想到《邹忌讽齐王纳谏》:邹忌问夫人,我和城北的徐公谁美?夫人说,你比徐公美。邹忌说,你说我美,是因为爱我。因此我们可以想象到,司马迁泥塑像里一定隐藏着一种特殊情感。“泥塑像面稍北望,是在想念苏武和李陵吧?”历史记载,司马迁因为替李陵辩护而获罪,但是他没有顺应汉武帝的心意低下头去,而是拧着脖子向北看。据上:

这里需要仔细斟酌才能将题目答得“完满”。根据汉代律法,司马迁被判死刑,他只有两种解赎方式,一种是用宫刑替代死刑,另一种是用钱赎罪。司马迁本想用钱赎罪,无奈一贫如洗、两袖清风。实际上,他本可能有钱为自己赎罪,因为作为负责记录皇帝、官员言行的史官,他若是以权谋私,便可获取无数财富。但是司马迁忠于职守,秉笔直书,始终不为钱财所动。从他被判死刑到等待执行的几个月间,司马夫人在长安到处奔走求告,踏遍了所有权贵的门槛,希望借到一笔丈夫的买命钱,然而世态炎凉,求告无门,这些权贵曾是他们的座上客,如今却避之唯恐不及。可以想象,短短几月,司马夫人内心的焦虑、愤懑、苍白、无助、憔悴……借不到钱,又承担着修撰《史记》的使命,司马迁只能忍受羞辱,接受了残酷的宫刑。

今天,当人们写到司马迁、《史记》、宫刑,往往描述得浅薄而苍白。事实上,回顾司马迁被施以宫刑的命运,这个过程真的容易吗?汉代没有现代的医疗条件,受刑的人容易感染致死,为了减少风险,需要在密闭的“蚕室”里行刑,伤口终生不能愈合……因而司马迁是在身心都受到严重摧残的状况下,为中华民族写完了《史记》。

古人认为宫刑有辱祖先,受刑者死后不能葬入祖坟。白天,司马迁受尽同僚的奚落、鄙夷、冷眼、嘲弄,夜晚躲在一间小书房,在一盏油灯下,削好一枚枚竹片,写下了鸿篇巨著《史记》,开启了“二十四史”的先河。如果没有司马迁的编著,中华民族的历史记载可能会遗失两千年。如今,在世界四大文明古国里,中华民族的历史保留得最为完整,可以说,司马迁居功至伟。

这种对“有形”和“无形”内涵的细察深思,早已超越了题目和文章的原有意义,也超越了司马迁带给人们的认知。因此,从“景语”中领悟“情语”,会促使学生对历史、社会、人情、人格、责任有更透彻的思考。

认清“语文是生活的学科”的本质

教育界早就有个口号,近些年再次响起:得语文者得天下!这口号确实鼓舞人心,也正因此,有两点应该澄清。

其一,“天下”是什么。如果只是认为提高高考语文分数的权重,提高高考语文试题的难度、长度和广度,学好语文才能决胜高考;或者,认为语文是基础学科,学好语文有利于各个科目的读题、审题、答题从而获取全胜——那就太小瞧语文了。语文是生活的学科,和学生的思想、思维密切相关。学生迈出中学校门,跨进高考考场,正与跨过成年门槛同步。高中三年,学生由少年到成年,应该具备正确的世界观、人生观、价值观,具有清正的人格、诚信的人品、深刻的思想、丰富的感情、理性的思维,禀赋青年应有的家国情怀、时代精神、文化传承、生活哲理。这不全是语文的责任,不全是语文教师的责任,但语文作为生活的学科,要主动承担这个责任。这才是“得语文者得天下”的真正内涵。

其二,怎样“得语文”。要重视阅读,要重视积累,要重视表达,要重视写作,要重视语言构建,要重视整本书阅读,要重视核心素养,要重视学习任务群……道理堆成山,道理谁都懂,问题是,如何“重视”?践行落实的具体途径是什么?一句话:体味景语悟情语。