整体性思考 结构化学习

从2020年开始,为了实现素养导向、能力立意的“教—学—评”一致性课堂教学改革,引导一线教学从碎片化走向整体化,加强知识关联与衔接,让学生在深度学习中提高课堂教学质量,我们太原市开启了大单元整体备课的本土化实践。课改多年,在我们的思维中,对教学方式的选择过度重视,而对教学内容的理解关注不够。有些老师甚至认为只要课堂放得够开,对学生的主体地位足够尊重,无论讲什么,都是一堂好课。当老师对“教什么”理解不深的时候,“怎么教”就会受到很大制约。我相信,以知识与技能为载体到底要教什么的立意越深远,学生的获益就越大。2022年版课标颁布后,核心素养作为数学课程的统领性目标,明确强化了育人导向,要想让学生整体性思考、结构化学习,教师就先要成为这样的人。下面以苏教版教材三年级上册“两、三位数乘一位数”拓展课为例展开具体说明。

一、课前思考

1.相关的教学事实。

郑毓信教授在《如何很好地发挥数学教育的文化价值》一文中讲述了我国台湾地区一位小学教师的真实困惑——“女儿为什么变笨了”。大致情况是:这位教师带着儿女去吃每人199元的比萨,然后问他们一共要付多少元。小学三年级的儿子口算有困难,向妈妈要纸和笔记录“进位”的过程,幼稚园大班的女儿却借助数数很快得出了结果——“199接着就是200,三个人一共要给600元,柜台阿姨应该再找3元给我们”;可是两年后,三人去吃每人380元的“沙拉吧”,再次计算总价时,两人同时提出需要纸和笔的要求,女儿明确表示没有纸和笔就算不出来。

在一线听课和调研的过程中,我发现类似的情况在我们学生身上也司空见惯,尤其是在学习了笔算乘法并进行大量训练之后就更为明显。有一年太原市提供的四年级期末测评中有这样一道题:实验小学用水缸收集雨水,用来浇花、浇树和打扫卫生。一场大雨后,学校共收集到雨水5000多升。大扫除时,平均每个教室用水102升,这些雨水够36个教室使用吗?解决这个问题,借助口算、估算就可以,102×36=100×36+2×36,或者102×36=102×6+102×30,无论怎么算,得数都只有3000多,连4000都不到,学校收集的雨水绝对够用。可是,自主选用这套试卷的学生一律精确计算,无一人简算。

针对这样的事实,每一位数学老师都应该认真思考这样一个问题:“我们究竟是怎样把学生教笨的?如何改善这种状况?”

2.课标要求。

要想上好计算课,首先要理解“数与运算”主题。2022年版课标以“计数单位”为核心概念,将“数的认识”与“数的运算”贯通起来,就是要表达数的认识与数的运算的一致性。在整数笔算乘法系列课中,“数位”“位值”“十进制”与“计数单位”同等重要。其次要理解运算能力这个核心词的内涵。义务教育阶段的运算能力主要涉及三个问题:一是“如何算”,即对算法与运算程序的运用,表现为运算的熟练性;二是“为什么这样算”,即对算理的理解,表现为运算的合理性;三是“怎样算得更好”,即对算法的优化,表现为运算的灵活性。2011年版课标要求“寻求合理简洁的运算途径解决问题”,2022年版课标要求“选择合理简洁的运算策略解决问题”,两个版本课标的描述异中有同,都要求学生在根据法则和运算律进行正确运算的基础上,对运算策略(途径)是否合理简洁作出判断、比较和选择。

3.内容编排与学情分析。

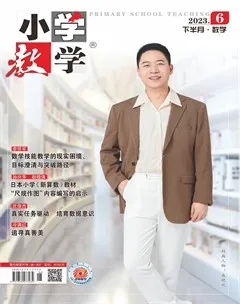

苏教版教材对整数乘法笔算安排了三个阶段:三年级上册“两、三位数乘一位数”,三年级下册“两位数乘两位数”,四年级下册“三位数乘两位数”,之后就是小数乘法、分数乘法了。显然“两、三位数乘一位数”属于笔算乘法系列的起始课。对算理的阐释,课本多次以两位数乘一位数为例,基于位值原理,结合小棒图呈现长竖式到短竖式的简化过程(如图1),并由此迁移到三位数乘一位数以及乘数中间有0、乘数末尾有0的笔算。

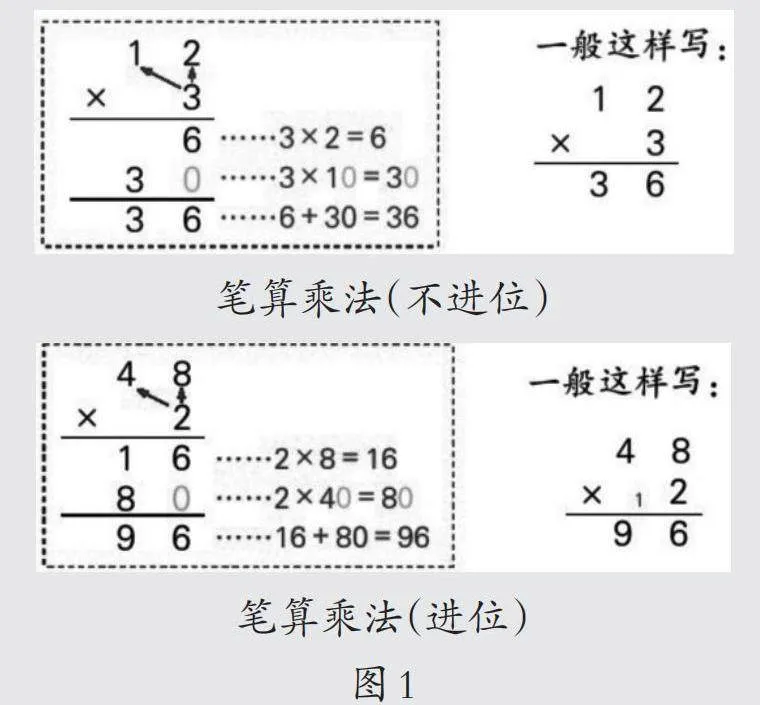

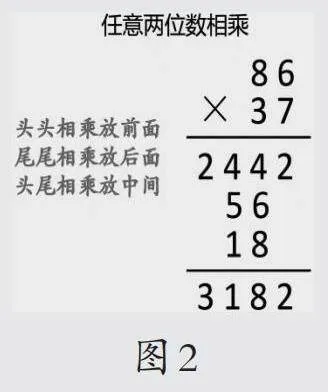

在这个内容的教学中,老师们容易将长竖式处理成短竖式成型的辅助,然后瞄准计算的速度和准确率,迅速进入短竖式计算的程序化训练。这样的教学处理和节奏,给学生一种错觉:算理(长竖式)不重要,记住短竖式计算的程序和步骤即可。时间长了,学生的计算思维就僵化了。在学生学习了后续的两位数乘两位数后,铺地锦、印度(日本)算法以及用短视频吸睛的万能法(如图2),让我们的学生屡屡惊叹别人的智慧,只会笔算的无力感催生了他们对习以为常的这种“笨方法”的诸多不解和质疑,却不知这些“无来由的神秘幻术”背后的算理是一致的,就是“位值”,在他们学过的长竖式里就有,稍微调整一下运算的顺序,他们自己也可以创造出来(如图3)。这种事实不只关乎能否选择合理简洁的运算策略,更深刻影响学生学好数学的信心和兴趣。

经过以上对笔算乘法的内容本质、整体知识结构及学生认知规律的分析,从“运算即推理”的理念、笔算乘法的整体发展线索出发,我认为完全可以让长竖式在学生的笔算乘法练习中再保留一些时间,让竖式计算再自由一些,不再拘泥于只能用简化后的短竖式(否则考试就要扣分)计算。在这个单元结束后,上一节三位数乘一位数的拓展课,并以长、短竖式的繁简辩证认识,引发基于简算需求的竖式计算结构的再创造。

二、教学过程

1.梳理结构,回到本源。

教师和学生一起梳理本单元学习的计算内容,有口算、估算、笔算、验算。其中,笔算的内容包括:两、三位数乘一位数(不进位),两、三位数乘一位数(一次进位),两、三位数乘一位数(连续进位),乘数中间有0的乘法,乘数末尾有0的乘法。由此确定本课复习重点是笔算。

学生列竖式计算237×4,并请一名学生描述计算过程,教师板书关键步骤(如图4)。

师:两、三位数乘一位数的笔算,每一步都要回到表内乘法,有进位时,要先心算两步再写一步。

2.长短联系,沟通算理。

(1)借助旧知,异中求同。

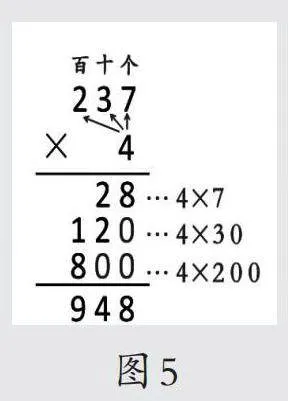

教师板书237×4的“长竖式”笔算法(如图5),多数学生表示看不懂。有学生提问:4×7的进位“2”为什么不写在横线上方?竖式里的12是什么意思?

教师继续板书237+237+237+237的计算过程(如图6),边板书边借助手势辅助理解。

学生小组讨论,集体反馈。

生:4×7的进位“2”写在短竖式的横线上方,是因为短竖式里的十位数要算两次才写一步,个位计算得到的进位“2”要先记在脑子里,算完十位的3×4再加上;写在长竖式的横线下方,是因为长竖式本来就是算一步写一步,不用担心忘记。

生:12是4×3得到的。3在十位,表示3个十。4乘3个十得到12个十,也就是120。

生:我来补充,竖式里的8是4×2得到的,4乘2个百得到8个百,8就写在百位上。

教师根据学生回答完善板书,最终结果如图4~6。

师:接下来,我们做一个游戏,我在长竖式里指一步,你也在短竖式里找到和我指的这步一模一样的计算。

教师依次指4×7=28,4×3=12,4×2=8,8+0=8,2+2=4,8+1=9,学生步步对应。

同桌两人再次玩这个游戏。

师:经过刚才的游戏,我们知道三位数乘一位数也可以用长竖式计算。比较一下,如果下次笔算三位数乘一位数,你选择长竖式还是短竖式?

生:我选择短竖式,因为简便。

生:我喜欢长竖式。因为短竖式里有进位时,脑子里算两步才写一步,我经常犯的错误是算了下一步,就忘加上一步的进位了。

师:长竖式虽然写得多,但脑子里记得少;短竖式写得少,但需要脑瓜子灵活,遇到进位,就得口算两步再写一步。这真是繁里有简简亦繁呀!

【思考】华应龙老师说:复习课的成败在“新”“旧”二字。由于课本中没有出现过三位数乘一位数的长竖式,因此,此处教师板书三位数乘一位数笔算的长竖式,会有很多学生看不明白。一来是长竖式笔算法打破了短竖式笔算的惯性思维,二来是不明白长竖式中的步骤和程序。此刻,让学生提出问题,并以加法竖式为支架,能很好地帮助学生基于旧知再发现,进一步理解“位值”的概念。

(2)及时巩固,迁移运用。

师:请一位同学用短竖式笔算207×4,并描述计算过程。

学生边写边说:4×7=28,进2写8,0×4=0,0+2=2,十位上写2,4×2=8,百位写8。

师:其实,计算207×4时,0×4这一步可以省略,只算两步就可以,4×7=28,4×2=8。

部分学生表示自己平时就是这么算的,没有错过。

教师请学生用长竖式的方法笔算207×4,体会这样计算的道理。

生:0乘任何数都得0。乘数的十位上如果是0,当个位计算不进位时,乘积的十位上也是0;当个位计算进位时,进几就在乘积的十位上写几,因为任何数加0都得原数,加的过程可以省略。

教师组织学生用长、短竖式计算230×4,体会末尾有0的乘法的简便算法。

3.算理迁移,迎接挑战。

师:仔细观察237×4,207×4,230×4的长、短竖式,有没有同学能想到,其实237×4还能列出不一样的竖式,计算起来还特别简便?

学生小组讨论,集体反馈。

学生板书新竖式(如图7),班里的同学一片赞叹之声,掌声雷动。我让他们把自己的名字写到竖式旁边,他们很开心,很骄傲。

两个学生为同学讲解,学生的求知欲很强,互动解惑,气氛热烈……

4.回顾反思,总结全课。

师:同学们有没有发现,其实他们这样简算的道理很简单,就是竖式计算的原理——位值。掌握了这个原理,大家的竖式计算就会很自由,根据自己解决问题的需要,可以自由安排计算的顺序,自由选择长、短竖式,将来学习两位数乘两位数等笔算乘法时,希望还能看到你们自己的创造。

【思考】事实上,237×4还有其他笔算方法,例如从高位算起。只要理解算理,把握核心概念,程序性知识也可以灵活变换。以不变应万变的前提是我们发现了其中的规律。在这个片段中,我以学生已经理解和创造的237×4、207×4等长、短竖式为支架,让学生再创造笔算237×4的简便算法,有挑战、空间大。跳一跳就能摘到果子的经历,不仅让学生触及若干知识的核心概念,把书读薄,也让学生看到了更好的自己,甚至体会到了数学的逻辑美、结构美。用数学学科本身的魅力吸引学生,欣赏数学美,这不就是素养导向、能力立意的教学追求吗?

三、启示与思考

1.2022年版课标颁布,标志着我国基础教育课程改革又跨入了一个新的历史时代。核心素养具有整体性、一致性和阶段性,对应课程内容结构优化,要求全学年、全学段、全学校的数学老师,无论是新入职,还是常年只教某个年级或学段,都必须整体分析主题、单元和课时内容结构,清楚地知道自己所教知识的前后联系,充分发挥核心素养导向的教学目标对教学过程的指导作用,帮助学生建立能体现数学本质、对未来学习有支撑意义的结构化知识体系,学会用整体、联系、发展的眼光看问题,形成科学的思维习惯。

2.教师立足知识结构整体思考的思维方式,带来的最大好处是能直面那些年年教年年有、年年解决不了的顽固问题,重新定位单元整体教学视域下的课时内容,找到解决策略,以种子课、生长课、思维拓展课等多种形式提升教学效果。例如这节三位数乘一位数的拓展课,就立足解决运算思维僵化的问题,通过整体分析笔算乘法的知识线索,找到以“位值”为核心概念的具体解决路径,支撑学生整体建构笔算乘法的算理理解,提升了运算能力。

3.教育理应培养适应未来社会的人才,但未来世界什么样,我们完全无法想象。最近很火的chatGPT,已经可以“拟人化”思考,高质量完成写作、写程序、画画等我们以往认为人类最有创造力、机器无法替代的事情。人工智能的高速发展对教育的影响可能是颠覆性的,由此也再次引发我们对“培养什么人、怎样培养人”的思考与叩问,作为基础教育的数学教师,我们目前能做的,就是回归教育初心,回到“原理”理解,注重培养创造性思维,为学生未来能够驾驭人工智能奠基。

【本文系山西省教育科学“十四五”规划课题“核心素养视域下中小学学科思维培育策略的研究与实践”(编号:GH-220293)、太原市教育科学“十四五”一般规划课题“小学数学‘教、学、评一体化’的大单元整体设计的实践研究”(编号:GH-22034)的阶段性成果】

(作者单位:山西太原市教研科研中心)