探究前置,以问导学,让对话基于实证

一、暴露学前经验,引发需求

1.谈话引入,明确目标。

师:学习了一系列“解决问题的策略”,你们觉得是策略重要,还是解决问题重要?

学生各抒己见,意见不一。

师:我同意两者都重要。我们必须在解决问题的过程中习得策略,再用策略帮助我们更好地解决问题。这节课,同学们既要关注解决了什么问题,也要关注学会了什么策略。

2.展示差异,发现问题。

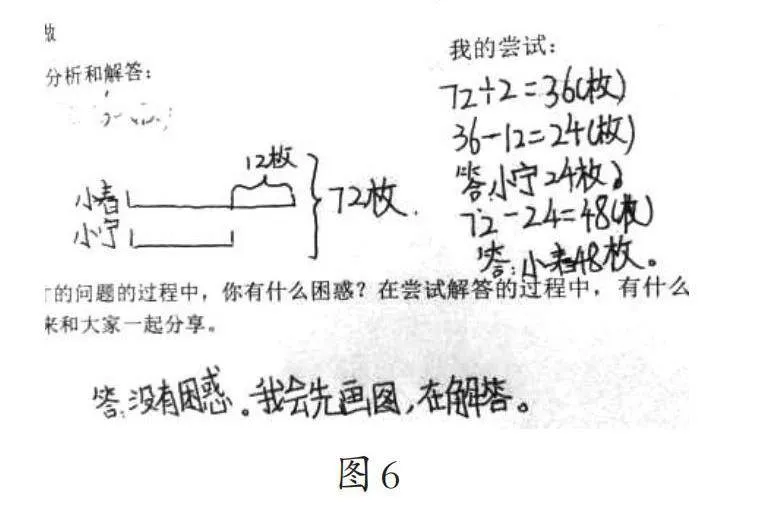

出示例题:小宁和大春共有72枚邮票,大春比小宁多12枚。两人各有邮票多少枚?

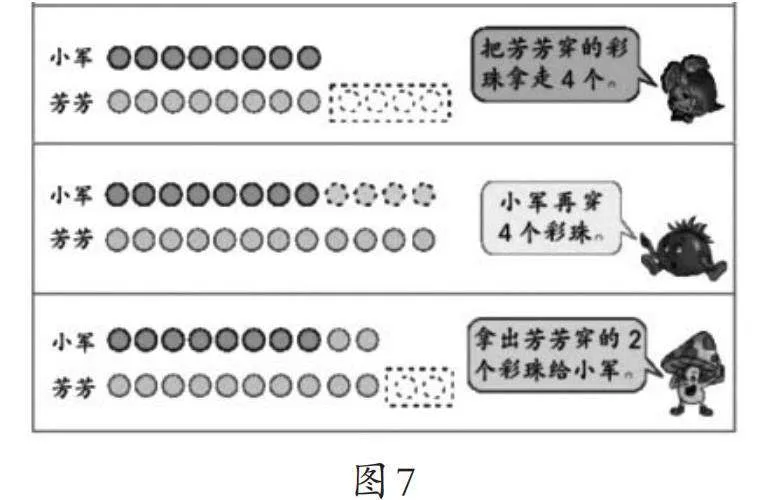

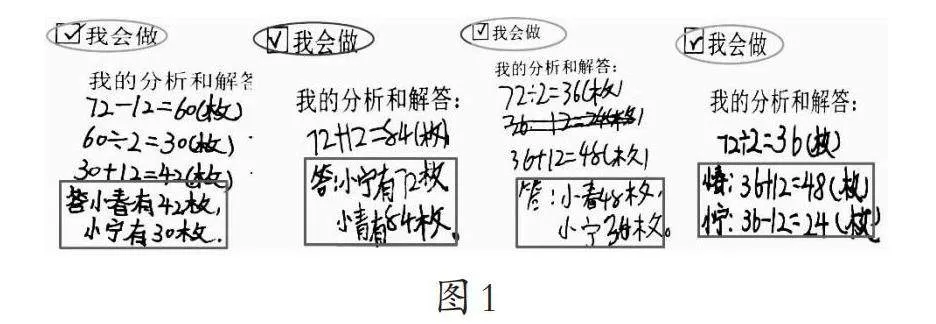

师:这是昨天的作业,也是今天的例题,大多数同学都认为自己会做,可答案五花八门(如图1)。看来,有一些“会”是“我以为我会”,但有可能——(生:不会)相比较而言,我更喜欢像这样(如图2)遇到问题不断尝试、提出问题的同学。新例题究竟难在哪里呢?

学生小组讨论后,集体反馈。

生:已知两人邮票数的和与差,求两人各有多少枚,这样的问题我们以前没遇到过。

生:根据两数的和与其中一个数,可以求另一个数;根据两数的差与其中一个数,也可以求另一个数。可是这道题只知道和与差,两个数都不知道,就不知道先算什么了。

师:听懂了,面对新问题和新结构,我们以前掌握的数量关系不够用了。思一题只能求一解,而找到问题症结,就能通一类,这是很重要的学习方法。已知两个数的和与差,求这两个数各是多少,又隐藏着什么新的数量关系呢?

【思考】2022年版课标较突出的新意是核心素养正式写入总目标。从知识走向素养,从学会走向会学,学会思考是关键。和差问题只是学习策略的载体,找不到隐藏的数量关系才是学生在解决问题过程中经常遇到的具有普适性的真问题。探究前置,有利于学生发现并提出超越文本的大问题,更好地感悟画图策略的意义和价值,从解答一道题到掌握一类题、从解答试题走向解决问题的建模之旅。

二、亲历直观表达,习得策略

1.直面问题,策略萌芽。

师:解题时找不到隐藏的数量关系很常见,采取什么策略能化解呢?

学生小组讨论后,一致认为画线段图比较好。

师:画线段图就能找到数量关系吗?我们以邮票问题为例展开探索吧。

学生小组合作,同伴互助,画线段图并列式解答。

2.以形助数,体验策略。

(1)互动交流,初步感知。

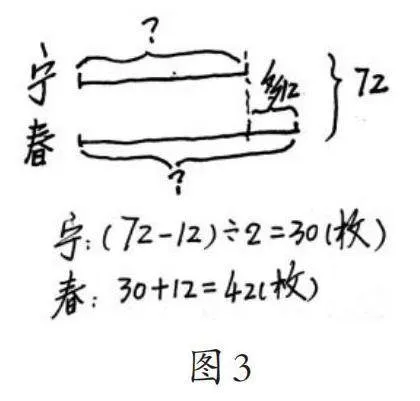

生:我先画一条线段表示小宁的邮票数,再画一条更长的线段表示大春的,最后标上条件和问题,图就画好了。大家看,两条线段不一样长,那怎么办呢?72-12,小春的邮票数就和小宁的一样多了,所以60÷2就求出了小宁的邮票数。(如图3)

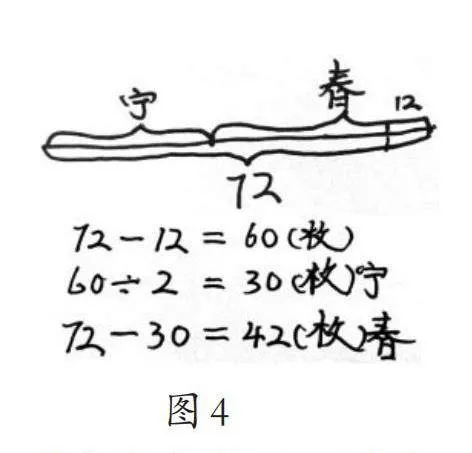

生:我先画了两条一样长的线段,表示大春和小宁一样多,再多画一点,表示大春比小宁多12枚。(如图4)这样看图就很容易想到,用总数72先减12,再除以2,就求出了小宁的数量。再用总数减小宁的就求出了大春的。

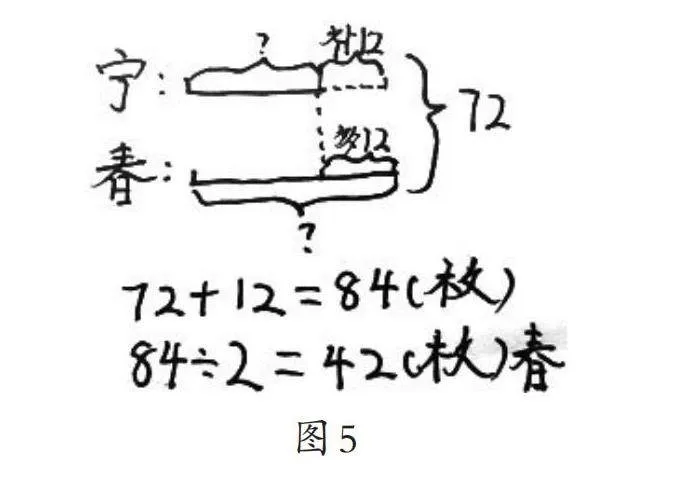

生:他们的方法是(和-差)÷2,我的是(和+差)÷2,其实都是一样的。给小宁补上12枚,两人就一样多了(边说边比画两条线段一样长,如图5)。用72+12求出的84就是两个大春的,除以2就求出了大春的邮票数。

师:同桌合作,先讲讲这两种方法,再想一想:这两种方法有什么相同之处?我们是看线段的什么特征来找到隐藏的数量关系的?

生:线段长,数量就多;线段短,数量就少。所以我们才想到了用“和-差”或“和+差”,让两个数量变得同样多,这也是这两种方法的共同之处。

师:两个数量比大小,先找一样多,这是我们在一年级就学过的。看来,画线段图的过程和线段的长短变化,成功转化了问题。请大家检验一下答案是否正确。

学生验证,教师提醒“答案应同时满足和是72、差是12两个条件”。

【思考】几何直观,主要是指运用图表描述和分析问题的意识与习惯,与“逻辑”“推理”密不可分。几何直观常常是靠逻辑支撑的,它不仅指看到了什么,更重要的是学生通过看到的图形想到了什么。几何直观会把看到的与以前学过的结合起来,通过思考、想象,猜想出一些可能的结论与解题思路,这样的合情推理为学生将来学习严格证明奠定了基础。

(2)独立探索,自主迁移。

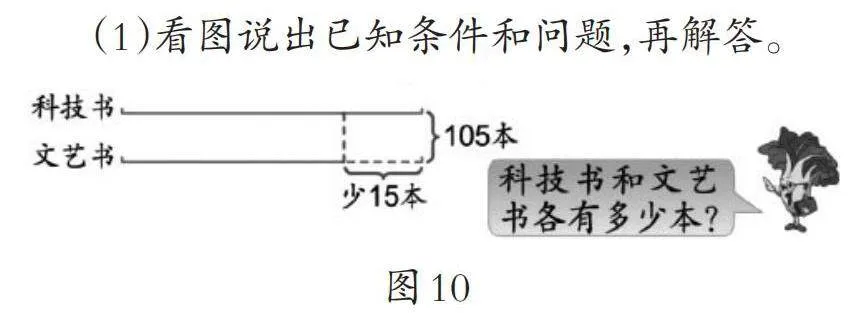

师:(如图6)画了线段图,就一定能找对数量关系吗?显然不是。很多学生都有类似的解法。错误,有可能是创新的开始。我给大家提供一个支架(如图7),二年级时,我们学过如何让两个数变得同样多。小军穿了8个彩珠,芳芳穿了12个彩珠,要让两串彩珠同样多,除了“去多”“补少”,也可以“移多补少”。前两种方法你们刚才已经用过了,第三种方法能不能支持你们顺着“72÷2=36”想下去,找到正确的思路呢?

学生独立思考,集体反馈。

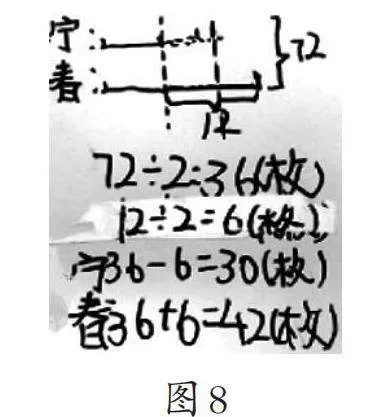

生:大春比小宁多12枚,他给小宁6枚,两人就一样多。这时候,两人各有36枚。(教师列表记录,辅助学生推理)要求小宁原来有多少枚,就用36减去大春给他的6枚;要求大春原来有多少枚,就用36加上给小宁的6枚。(如图8)

师:瞧,借助线段的长短变化,我们把新问题与以前学过的知识结合起来了,这个错误离正确只差“12÷2”这一步。

【思考】多次实践发现,学过“和差问题”的同学容易想到“和+差”“和-差”的思路,没有学过的学生多数会想到先均和再还原的思路,且离正确只差“12÷2”这一步。解惑,就应解在学生的困惑处。有支架的自主探索,助力每个学生亲历画线段图联系旧知解决问题的成功体验,这种“再发现”和“再创造”有利于学生感悟策略的价值,形成策略自觉。

(3)整体回顾,感悟价值。

师:回顾刚才我们画线段图解决邮票问题的过程与方法,画出的图形究竟形象化了哪些数量关系?你觉得画线段图有什么好处呢?

生:线段的长短很形象地表达了数量的多少,它会让我们联想起以前学过的知识,把不一样多变成一样多,找到隐藏的数量关系。

师:所以,画图策略的核心不只是画,看着画好的图进行联想更为关键。

3.抽象概括,建立模型。

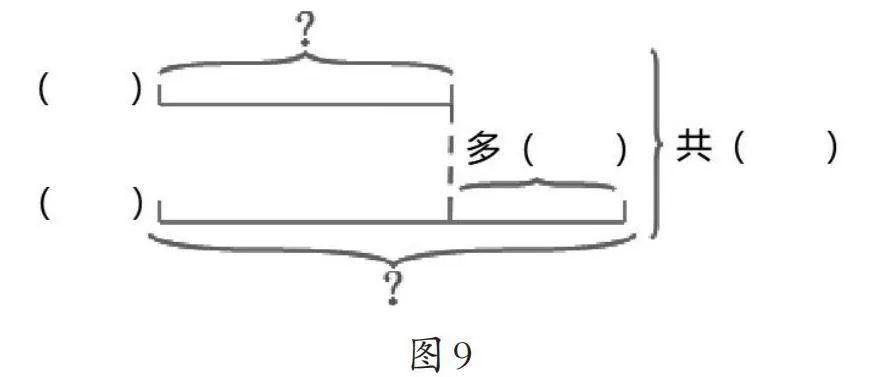

师:像这样已知两数和与差的问题还有很多,请同学们借助老师提供的线段图,(如图9)自己编一道题,并解答。

学生自主创编,集体交流。

师:经过刚才的编题、解题、讲解,大家有什么发现吗?

生:大家编的题都不一样,方法大同小异,都是先把两个不一样多变成一样多。

生:这些问题都是已知两个数的和与差,求这两个数。用(和-差)÷2或(和+差)÷2计算起来比较简便。如果用还原法的话,有时候除以2结果有余数,不好算。

师:题是编不完也做不完的,刚才讲也讲不完的故事都可以回到这幅线段图上,说明它们结构相同,所以解法相同。用好策略,我们的解题水平就能从一道题进阶到一类题。

【思考】20世纪伟大的数学家希尔伯特在其名著《直观几何》一书中谈道:图形可以帮助我们发现、描述研究的问题,可以帮助我们寻求解决问题的思路,可以帮助我们理解和记忆得到的结果。建立形与数之间的联系,构建数学问题的直观模型,有利于学生体会数学应用的广泛性特征,几何直观在研究、学习数学中的价值由此可见一斑。

三、变式练习,及时巩固

1.基础练习。

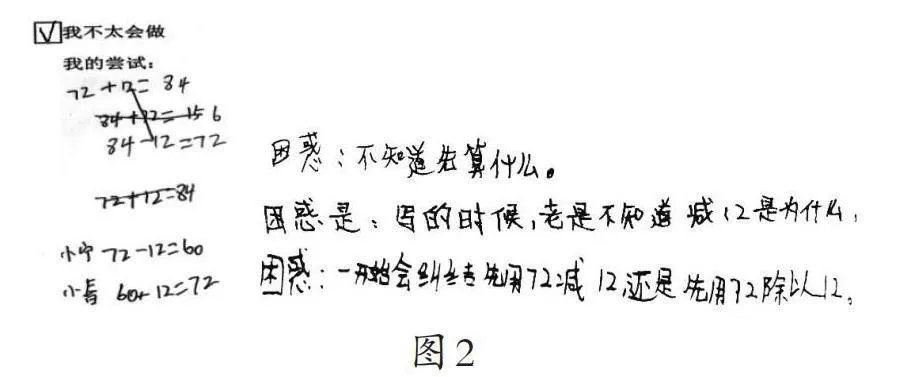

(1)看图说出已知条件和问题,再解答。

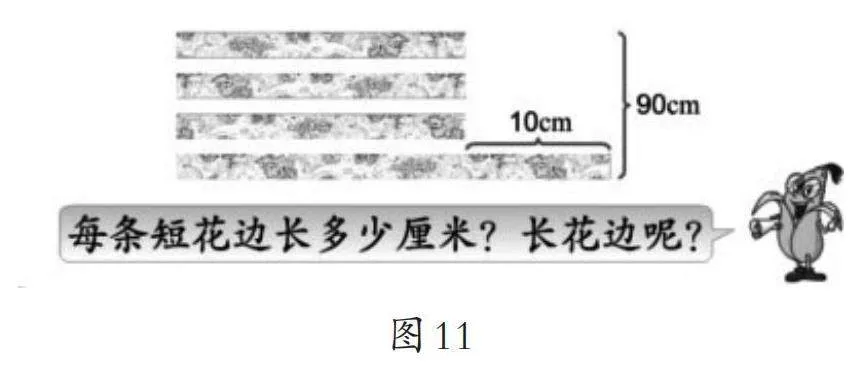

(2)李娟在手工课上剪了4条花边。(如图11)

学生独立解答,再交流:都是已知和与差,为什么求每条短花边的长要除以4呢?

2.拓展练习。

出示题组,学生独立解答。

(1)一个双层书架,上层书的本数是下层的3倍。如果从上层搬60本到下层,那么两层书的本数正好相等。原来上层、下层各有图书多少本?

(2)甲、乙两地相距495千米,一辆汽车从甲地开往乙地,已经行了3小时,剩下的路程比已经行的多45千米。这辆汽车的平均速度是每小时多少千米?

师:这些还是和差问题吗?以后遇到其他陌生的问题,如果已知条件的数量关系不明显,你会想到画图吗?

【思考】在解决问题的过程中习得画图策略,那整节课的素材就不能只有和差问题。设计和倍问题、行程问题等变式,就是为了让学生在更多样的问题情境中使用策略,明白本课的目标是以和差问题为例凸显画线段图的价值,绝非通过画线段图解决和差问题。让学生在变式中思考,才能掌握策略,举一反三。

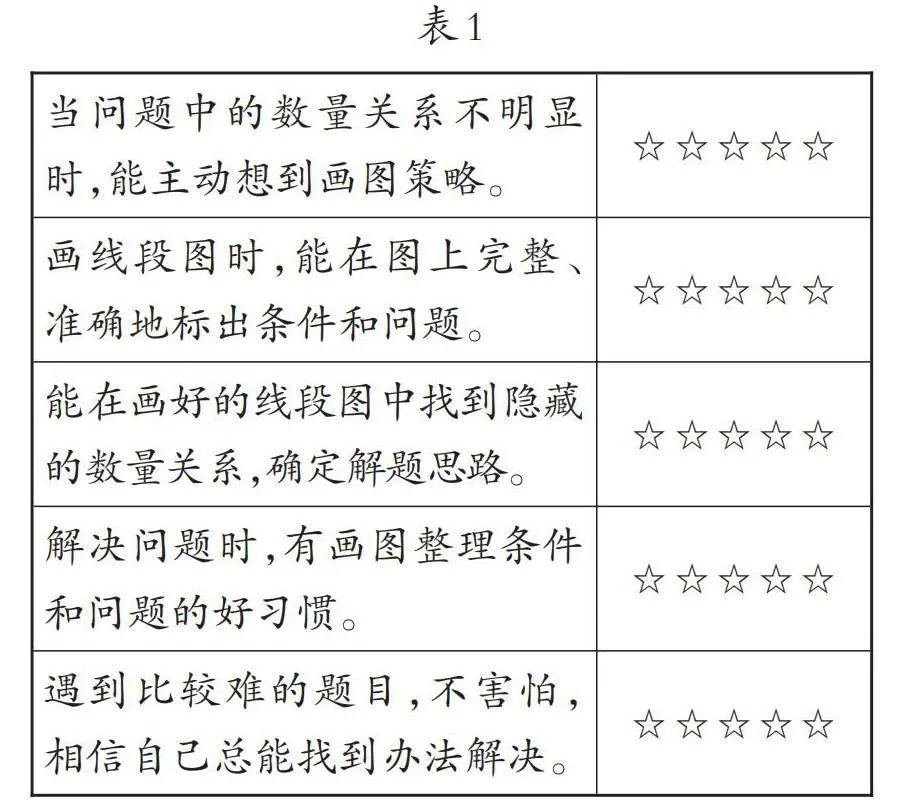

3.评价反思。

【思考】教、学、评一致,对一线教师而言,是指在特定的课堂教学活动中,教师的教、学生的学以及对学习的评价应该具有目标的一致性。评价与反思,有利于学生清楚地知道自己已经掌握了什么、掌握到什么程度以及应该努力的方向,为以后的学习和持续进步蓄力。

四、布置作业,延伸探究

(略)

【本文系山西省教育科学“十四五”规划课题“核心素养视域下中小学学科思维培育策略的研究与实践”(编号:GH-220293)、太原市教育科学“十四五”一般规划课题“小学数学‘教、学、评一体化’的大单元整体设计的实践研究”(编号:GH-22034)的阶段性成果】

(作者单位:山西太原市教研科研中心)