真实任务驱动 培育数据意识

2022年暑期,一股热浪席卷全球,高温红色预警连发,或破历史极值。随着极端气候的影响,这几个用季节命名的城市引起了大家关注:春城(云南昆明)、夏城(海南三亚)、秋城(云南昭通)、冬城(黑龙江哈尔滨)。贵州省的贵阳市有着“第二春城”的美誉,是不是也名副其实呢?怎样才算得上“春城”呢?这个问题引发了一节有浓浓科研味的综合实践课——“贵阳是第二春城吗”。真实问题驱动引发学生的数学思考,激发学生用数学的语言表达现实世界。

一、意识到需要收集数据

[片段一]

师:贵阳是第二春城吗?怎样才能为你的判断提供有力的证据?

生:应该要提供一些数据。

师:你真有数学的眼光!需要一些怎样的数据?

生:气温方面的。

师:能更具体一些吗?

生:比如说平均气温。

师:为你们提供几个城市的年平均气温:昆明,15.5℃;贵阳,15.1℃;南京,15.9℃;郑州,20.8℃。

生:好像也不能说明问题。

师:年平均气温是怎么得来的?

生:是用一年中每天的平均气温算出来的平均数。

师:也就是说冬的严寒和夏的酷暑已经被平均数折中调和了,怎样的数据才是我们想要的呢?

开课短短的一番谈话中,学生已经试图寻找“用事实说话”的有力证据——数据。学生能意识到需要收集数据,是统计教学中难能可贵的一点,毕竟收集数据是统计活动的开始。统计教学要有意识地培养学生收集数据的自觉,让学生知道有些问题的解决,首先需要调查研究,如果让数据的出现显得需要又迫切,统计活动就有了得以深入推进的源动力。2022年版课标指出:“知道在现实生活中,有许多问题应当先做调查研究,收集数据,感悟数据蕴含的信息。”“教学中还应重视发挥统计课程丰富的教育价值,而绝不仅仅是计算和画图。在小学设立统计课程,更重要的目的是通过学习,培养学生学会思考、学会做事的能力。”(张丹对史宁中教授的访谈)

二、感悟数据蕴含的信息

[片段二]

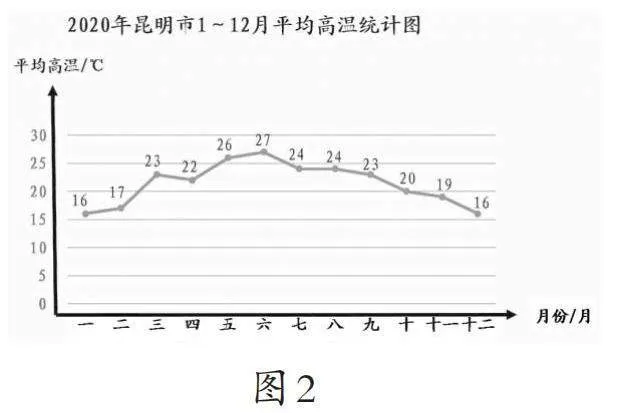

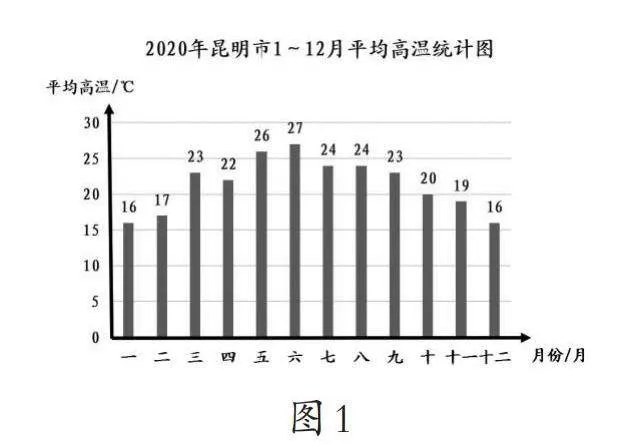

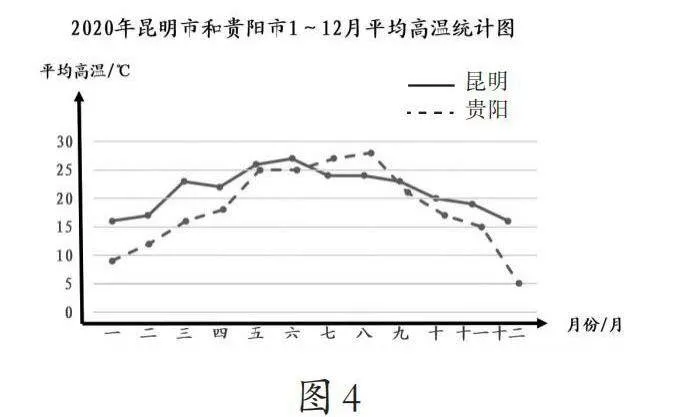

师:我们就以2020年1~12月平均最高气温为例进行数据的收集和整理。(出示表1)

师:用你觉得合适的方式表达数据。

教师依次展示(合成)部分学生作品(如图1~图4):

“感悟数据蕴含的信息”包括三个层次:①能从数据中提取信息;②通过数据进行推断;③根据背景选择合适的方法。学生要从一堆数据中提炼出信息,选择合适的方式来表达数据。学生利用该学段所积累的数学活动经验,不难想到选择条形统计图或折线统计图,这样的表达往往只是为了表达,觉得统计图是统计活动中的一个必要环节。然而,选择哪一种统计图,以怎样的方式呈现,取决于我们对所要解决问题的深入思考。此时,用数据分析的方法解决真实问题的需要,以及数据表达方式的选择,正是“数据意识”在“会用数学的语言表达现实世界”中的素养表现。在学生作品的依次呈现中,需要不断地回看我们所要解决的问题,这样的呈现能为我们问题的结论提供哪些佐证?还可以优化呈现方式或更好地表达数据吗?

三、体会数据的随机性

[片段三]

师:回顾今天的统计活动全过程,你觉得够严谨吗?请大胆提出你的质疑。

生:我们只统计了月平均最高气温,对于刚才分析的舒适感,最低气温也很重要。

生:我们只统计了2020年一年的数据,应该多统计几年的。

师:是啊,比如2022年,受拉尼娜现象的持续影响,这些数据就没有普遍意义。再如,2012年受厄尔尼诺现象的影响,昆明气温持续偏高,也有一定的偶然性。同样的事情每次收集到的数据可能不同,有足够的数据才能从中发现规律。

生:我们只分析了昆明和贵阳的就排第一和第二,应该再对比一些其他城市。

师:是啊,既然是第二,说明除昆明外,没有比贵阳更舒适的了,应该还要分析更多气候相似的城市。

统计思想就是一种随机的思想,在看待问题时要意识到其中的不确定性,要设法把握和估计这种不确定性。简·华生提出统计素养的第三层次是“能够对没有恰当说理的统计论断提出质疑”。曹培英老师提出“考虑到当前社会上忽悠人的虚假数据、不实信息较多,笔者以为保留‘质疑’较妥”。“质疑”也应该成为数据意识的一部分。大数据时代,我们面对纷繁复杂的数据,如何选取数据,用怎样的描述和分析方法,往往影响我们的判断和决策。无论采用怎样的方法解决现实问题,我们都应该养成反思与矫正的思考习惯,这有助于形成独立思考的科学态度与理性精神,也是创新意识的重要基础。

总之,在统计教学中,应鼓励学生经历从数据的收集到数据分析推断的全过程,围绕开放情境自由地提出问题,思考所提取信息的价值,通过数据收集进行跨学科调查与实践,以真实任务驱动,促进学生数据意识的形成。

(作者单位:江苏江阴市辅延小学)