“洞悉物质的微观世界”大概念教学探索

[摘要] 就高中物理来说,概念课非常普遍,理解物理概念是首要的教学目标,随着内容逐渐增多,概念数量水涨船高,如果不将繁杂的概念加以整合,学生大脑就仅仅体现了知识的储存功能。教师在大概念教学中备学生、备组织形式、备教学内容,就能促进学生将不同知识加以联结,达成对知识的自我建构与自我进化。

[关键词] 大概念教学;高中物理;物质的微观世界

近年来,大概念教学、大单元教学等先进教学理念相继提出,成为教学的重要载体,也为教师落实核心素养的培养指明了方向。人教版高中物理选择性必修三从第一章“分子动理论”开始,到第五章“原子核”,带领学生逐步进入微观世界。虽说前面对电与磁的学习中涉及电子、离子等粒子,学生可能在别的领域见过,也可能在化学等其他学科中学过,但他们了解的微观世界仍然比较浅层。本册教材的学习能丰富学生对微观世界的认识,加深学生的物质观念,并对物理实验、现象、理论有系统的掌握。不过,要达到提升学生的科学素养这一高阶目标,笔者认为还差一节可以系统整合学生物理、化学、生物学科中微观世界知识的课。为此,笔者设计了“洞悉物质的微观世界”一课,旨在带领学生一步步深入物质内部,将理、化、生三科的相关知识系统地整理出来,使学生能完整勾勒出“微观世界”,深度理解具体概念,培养结构化的思维。

一、大概念教学应“确有其意”

落实大概念教学不能流于形式,教师应该真正去挖掘大概念教学对提升学生素养的作用,而不是为做而做。基于教材分析,一方面,学生在物理学科中学习物质的微观世界时,如果教师没有进行系统梳理,学生的知识将难以形成交集。另一方面,物理、化学、生物都对微观世界的知识有所涉及,对高中学生来讲,能学会从宏观和微观的角度出发看待物理现象,对提升自身的素养、培养解题能力都很有必要,而如果学习的知识各成一套,虽然知识也越学越多,却感觉越来越杂,不利于知识建构。因而把三个科目中关于微观世界的内容充分联结,才能让学生更好地整合知识,充分体会知识背后的关联,做到轻松学习。如此,大概念教学才被赋予了实质性的意义。

二、大概念教学应“有备无患”

1.备学生

充分唤醒学生学习的自发性,才能发挥其能动性、主动性、创造性。为此,我们需要了解学生的问题症结。以学生为本的教育思想,要求尊重受教育者的个性特点,遵循受教育者的身心发展规律。因此,教师要充分了解学生的能力基础和知识水平,从而在教学中充分体现学生的主体性。

兴趣是产生学习动机的重要因素之一,它能使学生对学习内容产生持续注意,并能激活学生的潜能,达到事半功倍的效果。笔者在分析学情时发现,学生在生物学科中已经学习了很多高分子结构,这些内容在化学学科中也有所涉及。除此之外,化学课上还学习了原子结构,但并未深入原子核内部结构,而物理课上有相应的补充,可见这三门学科联系得十分紧密。极少数学生能把在这三门学科中所学的知识进行整合,大多数学生往往注重单一学科的知识。一些有高要求的学生会把各科的知识分别进行整合,而仍有大量的学生对这些抽象知识只停留在章节之间。鉴于此,学生的差异、学科之间的边界成为本节课要克服的难点,因而笔者将“融合”定为本节课的主基调。

2.备组织形式

学生是学习的主体,而教师是学生学习的引导者。从这个意义上讲,教师应该在学生成长的道路上撑起一片发展的天空,让学生能够在教师的帮助下轻松愉快地学习。笔者认为,可以把握这两个原则:

一是以引导学生思考为本。教育家弗莱雷指出,把他们自己认为正确的东西强压给学生,这是一种压迫式的教育,这样做会使学生习惯于循规蹈矩,不善于独立思考,缺乏理解问题、分析问题和解决问题的能力,更缺乏创新能力。因此,教师要鼓励学生善于发现问题,积极思考问题,以培养学生的思维能力。

二是把时间、空间、自主权还给学生,时间即课堂时间,教师单纯的讲解占一堂课的三分之一即可;空间指教室,课堂组织形式多样化能让学生的思想更活跃,学习效果更佳;自主权包括提问权利、质疑权利、评价权利等。这也就意味着,教师更应做到让学生主动参与课堂教学,引领学生完成课堂的诸多活动,而不是传统的以教师为绝对主导的“一言堂”。

基于以上分析,“洞悉物质的微观世界”这节跨学科大概念课的教学中,笔者运用了两种形式:一是为学生推荐学习资料——伽莫夫的《从一到无穷大》,来培养学习能力;二是通过小组学习方式,达到知识建构的效果。

3.备教学内容

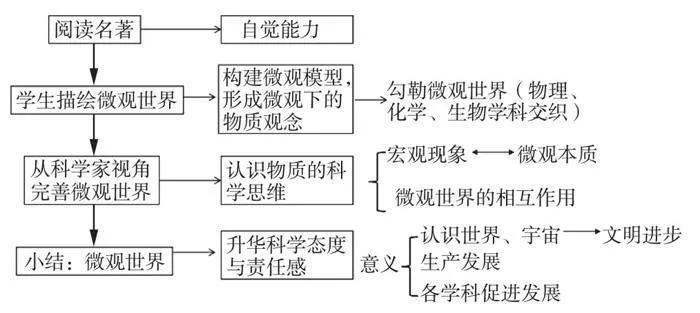

大概念是知识背后的知识,是从更广、更全面、更核心的视角去引领人的思想和行为的一种观念。要起到大概念教学应有的效果,就离不开从大概念视角分析教学内容、设计内容、评价内容,以达到学习进阶的目标。下图是本节课的教学思路,即以伽莫夫《从一到无穷大》这本科普名著作为学习资料进行设计。

《从一到无穷大》内容通俗易懂,风趣幽默,图文并茂。读者在阅读过程中能一步步进入微观世界,并形成一定的知识结构。这有利于学生对微观世界的整体把握和了解,脑海中能形成一定的画面感。书中下降的阶梯喻指人类探索物质微观世界的过程,给人一种想要探索的欲望,与本节课所要达到的教学目标不谋而合。不仅如此,名著阅读的环节还能抓住学生的好奇心,激发他们的学习兴趣,增强学习内驱力。

以往的教学主要以教师讲授为主,少量的实验探究已经是教学中的亮点。但是,由于微观粒子相关知识的抽象性,教师在教学中往往只能通过课堂讲授来说明概念及问题。在这个过程中,教师的主体地位很突出,就像学习金字塔中的塔尖位置,虽然这种“听讲”的方式容易组织,但学习效果却不佳。因此,本节课的学习方式是小组学习,让学生通过自己的学习、同学间的展示和交流,在交流中互相体会、学会倾听,也因此收获了更好的教学效果。

活动过程中,学生积极阅读,以画图的方式对微观世界进行描绘,再通过分享和交流,相互之间提出新问题和新观点,并进行修正,最终完成大家一致认可的微观世界图。总之,本节课强调提升学生的表达能力,助力学生形成自己的思维链和微观模型,提高反思和交流能力,增进对微观世界的认识,并在体会科学探索的艰辛历程中升华科学责任感。

[本文系北京市教育科学“十三五”规划课题“通过分级教学培养高中学生物理学科科学探究素养的行动研究”(项目编号:CDDB2020334)阶段性研究成果]

韩晓宇 芦小刚 北京师范大学第二附属中学未来科技城学校。