基于专利视角的滑板底盘技术发展研究

王军雷 王亮亮 王静

(中国汽车技术研究中心有限公司,天津 300300)

主题词:车身电池包一体化 线控底盘 热管理 专利布局

1 前言

汽车底盘包含悬架、制动、转向等子系统,对整车的舒适性、安全性和操纵稳定性具有重要影响。伴随着电动化、智能化、网联化技术的不断发展,为电动汽车设计的一体化底盘架构——滑板底盘技术得到长足发展,其具有高集成度、高通用率、高拓展性的优势,在缩短产品开发周期、降低研发成本、适配多样化车型需求方面具有显著竞争优势[1]。

滑板底盘主要有三大技术特征[2-3]:一是平台化开发,车身与底盘分体式研发,使研发更加高效;二是全线控系统和集成控制,制动、转向、悬架等底盘部件操作均通过线控方式实现,高度集成的电子电气架构及解耦控制还存在一定技术难点;三是底盘高度集成化,集电池、电机、电控和热管理等多模块于一体,为上部座舱保留了更多空间。

本文从专利分析的角度出发,以滑板底盘系统架构为基础,明晰滑板底盘技术整体发展情况,以及行业领先企业的专利布局情况和重点研发方向,梳理关键技术点的技术发展路线。

2 滑板底盘技术宏观专利分析

2.1 数据采集范围及相关说明

本文使用的专利检索数据库为中国汽车技术研究中心自主研发的全球汽车专利数据库,收录了全球160个国家1.6亿余条汽车及相关领域的专利,对全球汽车领域重要企业的专利按照技术领域、技术效果、技术手段3个维度进行了人工标引。在数据库的技术领域模块选取制动、转向、悬架、智能网联汽车、新能源汽车等节点,并用一体化、解耦、线控、电子电气架构、热管理、滑板底盘等关键词进行检索,检索截止日期为2023年6月30日。

共检索得到24 571件专利(含发明及实用新型),由于专利公开时间存在滞后性,2022~2023 年的数据仅供参考。

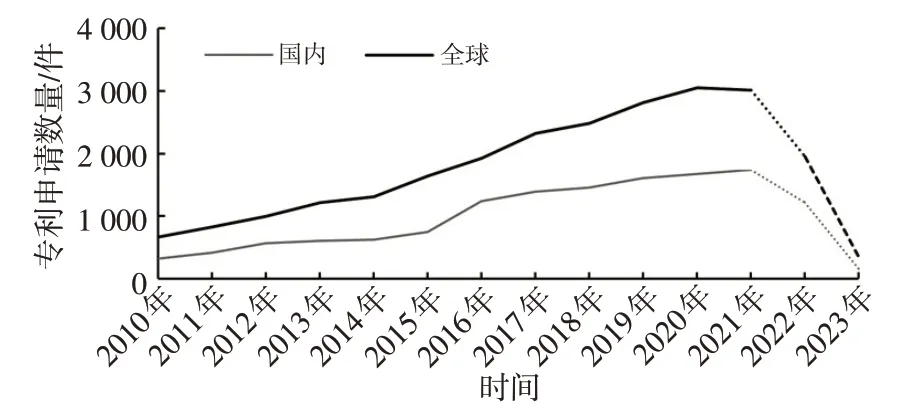

2.2 全球专利申请趋势分析

全球及我国滑板底盘技术专利申请趋势如图1 所示,其中全球专利申请量一直保持平稳增长态势,年平均增长率在15%左右。国内滑板底盘专利申请趋势可划分为2 个阶段,第一阶段为滑板底盘技术储备期(2010~2015年),相关底层技术还不成熟;第二阶段,滑板底盘技术迎来新的发展机遇(2016 年至今),相关专利申请量增长迅速。结合相关专利数量的增长态势与技术研发情况可以推测,滑板底盘技术仍具有布局潜力,后期知识产权保护力度还将不断增强。

图1 全球及我国滑板底盘技术专利申请趋势

2.3 专利技术构成及发展态势分析

从专利分析及滑板底盘系统架构两个维度综合考虑,将滑板底盘技术分为线控底盘和三电系统两个方面,如表1 所示。其中,线控底盘技术作为滑板底盘实现的基础,专利数量最多,三电系统技术主要涉及高度集成的电驱、电池系统及相关散热技术。

表1 全球滑板底盘专利技术构成

线控底盘技术发展较早,如图2所示,线控悬架、线控转向、线控制动技术从2010 年开始一直处于较稳定的增长阶段;上装底盘解耦技术包括机械解耦、软硬件解耦,专利数量从2015年起一直维持在较高水平;2017年起,以电机及电控集成、热管理系统为代表的三电技术发展势头强劲,近几年技术成熟度逐渐提高;车身电池包一体化技术相关专利申请量在2019年才开始进入快速增长阶段,此类技术专利布局还存在较大空间。

图2 全球滑板底盘技术发展趋势

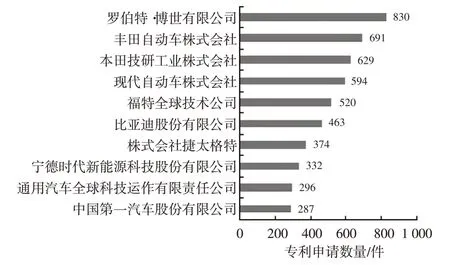

2.4 专利申请人研发点布局

在全球专利申请人方面,如图3 所示,前10 位申请人以国内外整车企业、零部件供应商为主。国内企业虽有上榜,但与国外头部企业相比还存在一定差距。国外方面:博世作为知名的零部件供应商,在制动、转向等底盘领域积累深厚,近年来不断加大在线控底盘、集成电机领域的专利布局;丰田、本田、现代等国外整车企业在研发方面积累了数十年的经验和技术,在三电、线控底盘、车身领域均有所布局。国内方面:比亚迪以新能源汽车为核心,打造垂直产业链,在电池热管理、电机及电控集成等领域布局力度较大;宁德时代主要从电池关键零部件出发,拓展至整车底盘核心,进一步加快整车热管理和车身电池包一体化的专利布局;中国一汽依靠在底盘系统部件方面积累的经验,重点在线控悬架、线控制动等领域进行布局。

图3 全球专利申请数量前10位申请人排名

3 滑板底盘关键技术专利分析

目前,滑板底盘开发遇到的挑战主要集中于集成和架构创新方面,因此本文重点研究线控制动、线控转向、车身电池包一体化、热管理系统方面的相关专利,通过分析专利文献,梳理各项技术的发展路线。

3.1 线控制动

行车制动系统直接关系到车辆运行安全性,技术要求高,在从机械控制向线控演进的过程中,制动系统实现了响应速度、制动能量回收及驾驶体验等方面的提升。现阶段,电子液压制动系统和电子机械制动系统在制动策略制定及制动冗余设计方面的技术成熟度均有待提高。

3.1.1 简化冗余备份结构以提高系统安全性

针对现有机械式制动冗余备份方案机构复杂、可扩展性差的问题,采埃孚在专利US18079051[4]中提出一种优化的线控制动系统,该系统通过制动踏板上的力传感器检测驾驶员的制动意图,制动单元未失效时,可正常通过踩制动踏板实现制动功能,制动单元失效时,驾驶员可通过踩踏加速踏板启动制动操作。此功能的实现主要基于控制单元内设定的阈值,当制动单元发生故障后,加速踏板上位置传感器和角度传感器将低于阈值的偏转信号检测为制动信号,直接作用于车轮制动器,实现车辆的制动。

3.1.2 优化域控架构通信策略以提高制动效率

针对新型域控架构下紧急制动时,底盘域、驾驶辅助域(ADAS域)协同调度效率及稳定性不高的问题,北京理工大学在专利CN202110579340.4[5]中提出一种联接中央网关和各域控制器的调度模块,如图4 所示,该模块基于分数型基本周期调度算法,可优化域架构下的车辆通信策略,避免网络延迟对紧急制动信号的影响。底盘域、ADAS 域下各回路调度模块协同互联,共同处理多种网络传输协议下的传输信号以确保紧急制动回路的优先级最高。

图4 域架构紧急制动控制系统原理

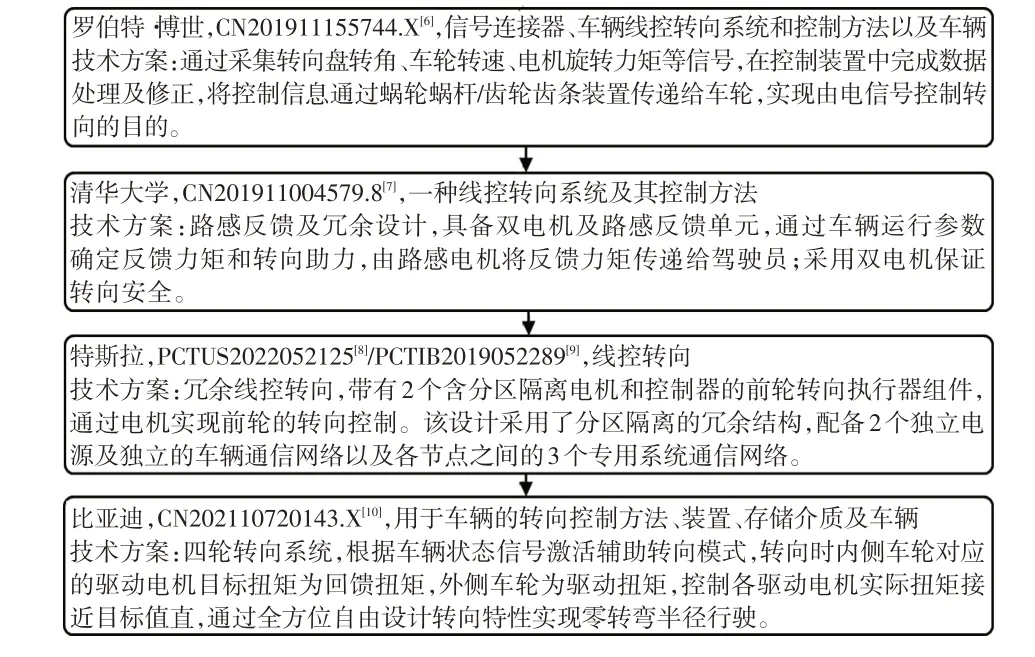

3.2 线控转向

线控转向系统提高了整车安全性、舒适性及智能化水平,但还存在可靠性低、设计难度大、成本高等缺点,技术落地应用进程不及预期。目前,线控转向系统根据转向电机数量及控制方式的不同可分为单电机、双电机及四电机三类。其中,双电机由于冗余性较好且对电机功率要求不高,是技术发展的主流,四轮独立转向等分布式转向控制最为灵活,技术发展前景较好,具体技术发展情况如图5所示。

图5 线控转向系统技术路线

3.3 车身电池包一体化

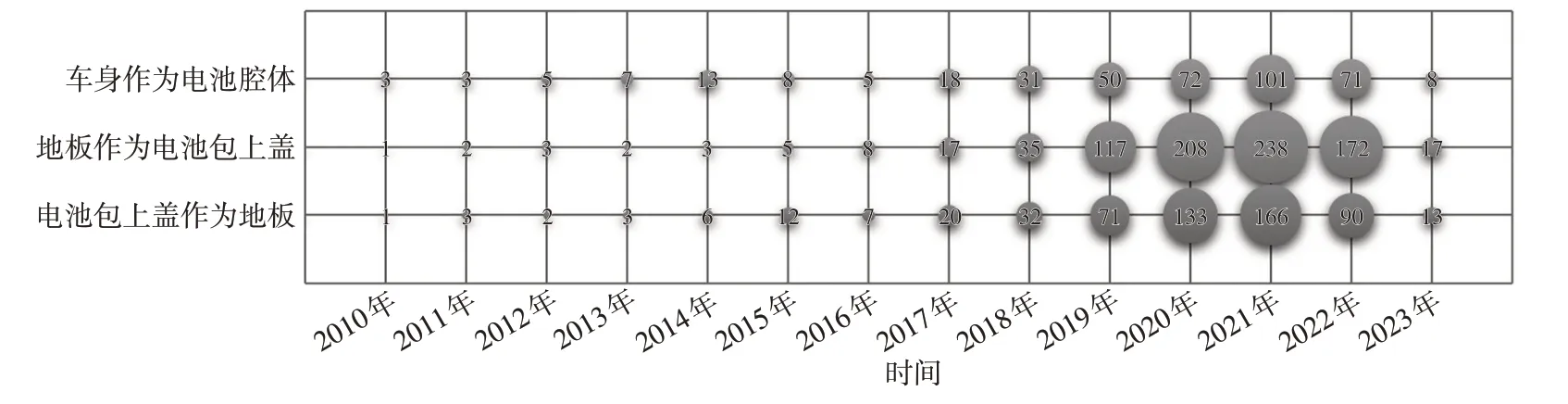

为使电池包结构进一步优化,结构化电池的概念被提出,使电池成为车身的一部分,即车身电池包一体化技术。该技术可极大提高电池包的空间利用率,使续驶能力提升15%~25%。但由于电芯作为结构件的一部分承受载荷,需要对电芯与上、下结构件的固定方式及工艺方法进行创新。现阶段主流技术方案有3种:电池包上盖作为地板、地板作为电池包上盖以及利用车身纵梁、横梁形成的密封结构作为电池包。地板作为电池包上盖的技术方案发展较为迅速,是目前专利布局的重点,如图6 所示,但碰撞力传递、电池包密封、电池散热等仍是制约车身电池包一体化技术普及的难点。

图6 车身电池包一体化技术研发趋势

3.3.1 优化电池包结构,形成多条传力路径

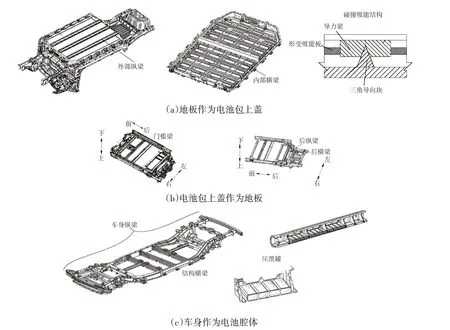

电动汽车开发初期,电池包不直接参与碰撞力的传递与缓冲过程,设计理念是尽可能保护电池不受挤压或变形,从而保证电池的绝对安全。随着电芯/电池模组技术的进步,尤其是滑板底盘技术的应用,电池箱内的纵梁参与碰撞力的传递已成为整车制造企业研发的重点。零跑在专利CN202110638163.2[11]中提出了一种电动车车身与电池包的集成结构:以地板为电池包上盖,作为电池包下盖的内部横梁、外部纵梁均采用U 型截面,且内外纵横交叉连接;侧边梁设有侧面碰撞吸能结构,内部包括2 个导力梁和形变吸能板,当车辆受到较大侧面撞击时,导力梁在三角导向块的作用下向前、后移动,将侧向力转化为车辆前、后方向的力,传递到前、后结构梁,减小内支撑梁的受力,从而保护电芯模组,撞击力过大时,还可以通过形变吸能板吸能,如图7a所示。比亚迪在专利CN202210346551.8[12]中提出一种将电池包上盖作为地板的结构,两侧门槛梁和后横梁作为电池包的安装梁,后横梁两端与门槛梁连接,前端与后纵梁的前端连接,正向碰撞时,后纵梁受到的力均可通过后横梁传递至门槛梁上,从而形成多条传力路径,而且利用电池包增大了传力结构的面积,进而可有效降低碰撞损坏程度,如图7b 所示。Canoo 在专利EP20809867[13]中提出了一种以车身框架作为电池安装腔体的结构,将电芯均匀安装在由车身纵梁和横梁隔绝的内部空间中且使用上、下板密封,门槛梁可设置压溃罐模块,压溃罐整体作为能量吸收单元增强电池舱的结构支撑,还可减轻电池舱外边缘结构的质量,如图7c所示。

图7 车身电池包碰撞吸能结构示意

3.3.2 创新密封方式,保证电池包密封性能

用电池包上盖代替地板,由于保留了独立的电池包,原有电池密封方案可以延续,但使用地板作为电池包上盖后,电池包整体性被破坏,需对密封介质及密封结构进行重新定义。小鹏汽车在专利CN202111214718.7[14]中提出一种车辆的动力电池包与车身集成的结构,电池箱体的突缘与车身纵梁通过紧固件连接,连接后设置密封层,由于电池包采用规则的形状,故密封面布置在车身门槛侧上方与地板配合处,并采用密封垫或密封环进行密封,密封层厚度在3~25 mm范围内,如图8a 所示。的卢技术有限公司在专利CN202011558601.6[15]中提出一种电池托盘与车身的连接密封结构,其电池托盘嵌设于车身门槛梁内,电池托盘上端的安装耳板通过螺栓与车身地板固定连接,电池托盘前、后密封面存在高度差,为保证密封面的连续性,电池托盘安装面上均设有密封槽,密封槽内放置密封块,如图8b所示。

图8 密封结构示意

3.4 热管理系统

滑板底盘的技术特点对热管理系统的集成化提出了更高的要求,现阶段较为热点的技术方案均围绕“座舱-电池-电机”三者之间的管路复用、热量传导以及液冷、风冷替换布局,从技术发展前景来看,通过直冷板与电池接触降温,并与换热器、热泵等结构连接于整车温控回路中,内部通过管路传输导热介质实现电池的直冷直热温控方案是未来发展的趋势。长城在专利CN202110189465.6[16]中提出一种直冷技术方案,通过电池直冷板进行电池换热,并在直冷板换热器的出口设置压力温度传感器,利用压力、温度和制冷剂的特性参数进行直冷板换热器出口的过热度计算,从而调节换热器的换热量。宁德时代在专利CN202310910256.5[17]中提出了一种直冷冷媒分流不均匀问题的解决方案,其冷却系统与加热系统独立运行,且加热系统为膜状结构件,体积和质量较小,设置在电池单体的侧面;车辆运行或充电过程中,通过获取多个电池单体的温度,判断温差是否在预设范围内,若第1块电池温度较低、第2块电池温度较高,则可在对第2 块电池进行冷却时开启对第1块电池的加热模式。

4 滑板底盘技术发展展望

滑板底盘作为标准化平台,提升了纯电动新车型的开发效率,降低了整车制造成本,且线控底盘等技术也是实现高级别自动驾驶的重要技术储备,以比亚迪为代表的整车制造商和以宁德时代为代表的电池供应商均有滑板底盘相关专利的布局,其他头部企业也在纷纷跟进。但其前置关键技术仍有待发展成熟,相关法律法规也有待进一步健全。

本文从专利公开态势、专利技术构成、关键技术点等方面剖析了滑板底盘技术的专利布局和技术发展路线。近几年,随着智能化技术的日趋成熟,滑板底盘技术进入快速发展期,专利申请量持续增长,但研究多集中在线控制动、线控转向等前置技术方面,上下车体解耦控制、集成热管理系统等方面的技术研发还不成熟。未来的研究应着力突破集成化电子电气架构下软硬件融合技术及热管理系统的智能化精准控制技术,以建立平台和架构一体化的开发逻辑,满足未来多车型、多品牌、多动力的快速研发迭代。