雪赋

赋是兴盛于汉魏六朝的一种文体,兼具诗歌和散文的性质。其中,大赋体制宏大,内容雅正;小赋小制奇巧,抒情言志。谢惠连的《雪赋》是六朝抒情咏物小赋的代表作之一。该赋虚构汉梁孝王邀宾客咏雪,几人各借典故刻画雪景,借物达情,自标一格。本期“文言观止”,就让我们一同走进《雪赋》,品读诗意雪景的无限美好。

作者简介

谢惠连(407—433),南朝宋文学家,陈郡阳夏(今河南周口太康)人,十岁能文,善诗赋,与族兄谢灵运并称“大小谢”,后人把他和谢灵运、谢脁合称“三谢”。

雪之典

选段 相如①于是避席②而起,逡巡③而揖,曰:“臣闻雪宫建于东国④,雪山⑤峙于西域。岐昌⑥发咏于‘来思’,姬满⑦申歌于《黄竹》。《曹风》以‘麻衣’比色,楚谣以《幽兰》俪⑧曲。盈尺则呈瑞于丰年,袤⑨丈则表沴⑩于阴德。雪之时义⑪远矣哉!”

注释 ①相如:即司马相如,曾为梁孝王门客。②避席: 离开座位。③逡巡:形容恭顺的样子。④东国:指齐国,在今山东省。⑤雪山:指祁连山。⑥岐昌:即周文王姬昌。 ⑦姬满:即周穆王。⑧俪:对。⑨袤:长,这里指深。⑩沴(lì):气候反常导致的灾害。⑪时义:时序意义。

“用典”的妙处

《雪赋》中有多处“用典”。典故的运用可以使文章言简意赅,引人入胜;能丰富而含蓄地表达作品的内容和思想;也可以暗喻时事,达到借古讽今的表达效果。此外,巧用典故可以丰富文字表达形式,彰显作者的文化素养,使读者读之更觉典雅风趣、含蓄有致。

【典故一:雪宫】

“雪宫”典出《孟子·梁惠王下》。据载,雪宫是战国时期齐国君王的离宫,因处于齐城东北门——雪门外而得名。文中提及雪宫的地点以及雪山峙立在遥远的西域,增添了雪浪漫神秘的色彩。

【典故二:来思】

“来思”典出周文王咏雪。《诗经·小雅·采薇》:“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。赋中取“来思”二字,以示与雪相关。

【典故三:黄竹】

“黄竹”典出周穆王咏雪。《穆天子传》:“日中大寒,北风雨雪,有冻人,天子作诗三章以哀民。曰:‘我徂黄竹……礼乐其民’。”黄竹原指地名,后指周穆王作诗《黄竹三章》。

【典故四:麻衣】

“麻衣”典出《诗经·曹风·蜉蝣》:“蜉蟒掘阅,麻衣如雪。”麻衣色白如雪,故云“麻衣比色”。

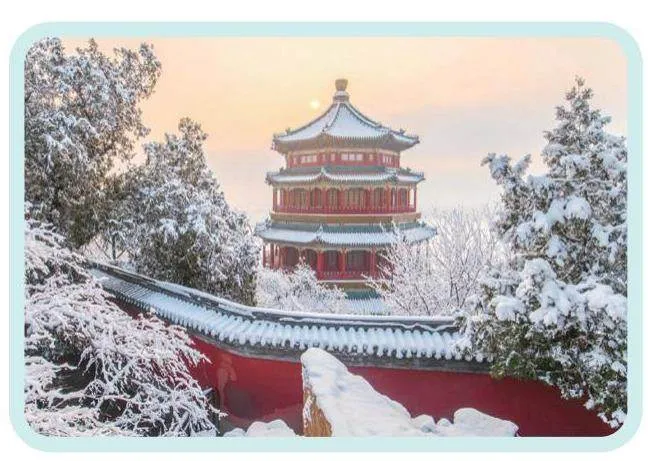

雪之景

选段 其①为状也,散漫交错,氛氲②萧索,蔼蔼浮浮③,瀌瀌弈弈④;联翩飞洒,徘徊委积⑤;始缘甍⑥而冒⑦栋,终开帘而入隙;初便娟于墀庑⑧,未萦盈⑨于帷席;既因方而为珪⑩,亦遇圆而成璧;眄隰⑪则万顷同缟,瞻山则千岩俱白。

注释 ①其:指雪。②氛氲:盛多的样子。③蔼蔼浮浮:雪势盛大,雪花漂浮不定。④瀌瀌弈弈:指雪下得很大。⑤委积:聚集。⑥甍(méng):屋脊。⑦冒:覆盖。⑧墀庑:台阶和堂下的走廊。⑨萦盈:雪轻盈地盘旋飞舞。⑩珪:古代玉器,多方形。⑪眄(miǎn)隰(xí):看低洼的地方。眄,斜视,此处指看。

雪的视角变化

大雪飘然而下,从空中洒向大地。此刻,雪花飞舞,漫天皆白;亭台楼阁、山川原野经雪妆点,银装素裹。天地之间,唯此一色。作者借视角的远近、俯仰变化,描绘出一幅清丽绝美的雪景图。

雪之联动

在《雪赋》的两个选段中,作者巧妙运用了用典、多感官描写等多种方式,勾勒出冬日飘雪的不胜美景。每到冬季,不同地区的雪景也各不相同。北方的雪气势磅礴,“千里冰封,万里雪飘”;南方的雪温婉动人,“可是滋润美艳之至了”。试着运用《雪赋》中描写雪的写作手法和修辞手法,将你所在地区的雪景用文字“画”下来。