平水诗韵概说

⊙ 西中文

近年来,关于古体诗词用韵的问题有许多讨论,意见纷纭,令初学者莫衷一是。事实上,这也确是一个很多写诗人关心和困惑的问题,故有弄清楚的必要。

诗词的新旧声韵之争,由来已久。当年启功先生写《诗文声律论稿》,书成后唐兰(立庵)先生认为,介绍诗文声律的知识固然必要,但是还不够,还应该把其中的道理说清楚。启功先生说:“我不敢捅这个‘马蜂窝’。”幽默的启老当时还写了一首诗送给唐立庵先生。诗曰:“伧父谈诗律,其难定若何?平平平仄仄,差差差多多。待我从头写,由人顿足呵。欲偕唐立老,一捅‘马蜂窝’。”连启功先生都忌惮如此,可见这是一个十分棘手的敏感问题。

要说清这个问题,首先要了解“平水韵”和“新诗韵”是怎么回事。本文就从这个问题谈起。

一、关于“平水韵”

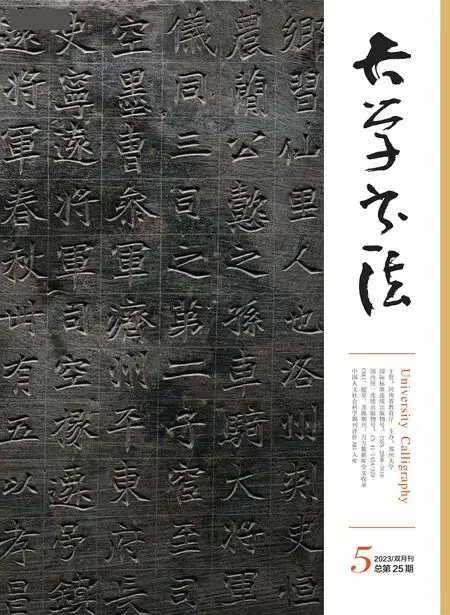

中国的文字起源很早,大约3600 年前的甲骨文,已经是很成熟的文字了。和印欧记音文字不同,中国的文字是以象形为基础,音形义相结合的文字,人们关注的首先是字形而非字音。对于文字的研究也是先从字形开始,东汉许慎的《说文解字》是最早的字典,该书就仅限于字形的分析,仅在分析形声字时指出声旁。而对读音的专门研究是晚到佛教传入中国之后才开始的。到公元6 世纪末7 世纪初,陆法言等人所著《切韵》的出现可以说是音韵研究史上的划时代事件。它开创的音韵学研究的体例延续1000 多年,经过后人的不断完善,形成一个相当完备的体系。不但准确地反映了中古音的面貌,而且对推动唐诗宋词的繁荣做出了很大的贡献。

《切韵》这本书后来失传了,唐人孙愐根据《切韵》编了一部《唐韵》,这本书也失传了。但宋人陈彭年、丁度等根据这两部书增补修订的《广韵》《集韵》却保存至今。它们都属于《切韵》系统,只有分部宽窄和收字多少的不同。比如《切韵》分韵部193 个,《广韵》《集韵》均分为206 个;所收字数,《广韵》也超过《切韵》一倍以上,《集韵》又超过《广韵》将近一倍。当初编《切韵》有两个目的,一是为写诗的人定一个标准,一是为了审音。唐宋人写诗填词,都是遵照这个标准的。

《广韵》《集韵》这样的书卷帙浩繁,不便携带,于是就有许多《韵略》之类的简编本行世。同时为了科考举子们临场写诗的方便,官方也颁行“礼部韵”。成书于公元1252 年(壬子)的《壬子新刊礼部韵略》(著者刘渊,山西平水人),以及稍早的平水书籍(官名)王文郁编的《平水韵略》这两部书对后世写诗的人影响最大,这就是后来的“平水韵”。平水韵根据《广韵》《集韵》中“同用”和“独用”的原则,以及唐宋人写诗用韵的实践,对韵部进行了大量的合并简化,从原来的200 多个韵部简化为106 个韵部。稍后的金人张天锡编了一本《草书韵会》,元代阴时夫编了一部《韵府群玉》,分韵也是106 个,故也属于平水韵系统。平水韵为元代以后的诗人普遍采用。清人编的《佩文诗韵》及有关写诗的工具书,如《诗腋》《词林典腋》《声律启蒙》《笠翁对韵》《龙文鞭影》《诗韵合璧》,等等,都是按平水韵编排的,其影响至今仍在。

二、关于新诗韵

所谓新诗韵,不是今天才有的。早在元朝,这个问题就出现了。宋季世变,北人南迁,蒙古人、通古斯人占据中原,北方语音发生了很大变化。元人建都北京,称“元大都”。元代的杂剧十分发达。这种主要在元大都演出的杂剧使用的是北方方言,和此前文人写诗所使用的平水韵完全不是一回事。元人周德清便根据元杂剧的用韵情况,编写了一本新的韵书《中原音韵》。这本书完全跳出了《切韵》系统,取消入声,平上去三声通押,共分为19 个韵部,后来又被人简化为13 个韵辙,称“十三辙”。这个音韵系统至今仍是戏剧和说唱文学的用韵标准。

《中原音韵》虽然对古体诗词影响不大,但它的确反映了元代以后北方语音的变化。简单说来就是:平分阴阳,浊上变去,入派三声。既然语音变化了,写诗用韵是不是也要跟着变?于是就有人提出在平水韵之外编出新的诗韵。这就是“新诗韵”的缘起。

“新诗韵”的版本很多,比较重要的是两种。一是明朝人编的《洪武正韵》。这是明朝以官方力量组织当时的一流学者如宋濂、乐韶凤、刘基、汪广洋等人编写的。该书主要参照北方语音,又照顾写诗人的传统习惯。保留入声字,分韵76 部,平上去各22 部,入声10 部。按说这部书的观点比较折中,应该是各方都能接受的。然而事实是,写诗的人并不买账,“学士大夫,束之高阁,不复省视”。虽有明朝历代帝王的推举,又有杨时伟作《洪武正韵笺》,也仍然没有流行起来,“终明之世竟不能行天下”。后来这部韵书被南曲作为用韵的标准了。

还有一部书是《中华新韵》,民国三十年(1941)由国民党政府教育部“国语推行委员会”编。这本书完全以北方语音为标准,分部按照《中原音韵》分18部(比“中原音韵”少一部)。

所谓“新诗韵”大体上不出以上两种的范围。主要区别在于有无入声字。无入声字的是纯粹的北方音,有入声字则是折中的产物。

三、写诗为什么要用平水韵

平水韵所反映的是中古时期的语音情况,与今天的语音相比,的确发生了很大的变化。按理说诗词用韵应该与时并进,采用今天的语音才对。但仍然有相当多的写诗人不愿用新韵。这究竟是为什么呢?难道是写诗的人都太保守吗?非也。原因主要有以下四个方面。

第一,“平水韵”属于《切韵》系统,这个系统历经1000 多年一代代人不断地研究,形成了对汉字语音完整的认知体系。主要包括读音、发声部位、发声方法、送音方式、清浊以及音值等几方面。与之相应的是一套完善的辨音审音系统,如反切、声纽、等韵等。具体说来,有以下几个方面:

1.声纽。《切韵》等书从韵母的研究开始,而对韵母的研究主要是归纳韵部。到了唐朝,人们又开始了对声母的研究。和韵母的研究一样,声母的研究也始于佛教界。吕介孺《同文铎》载;“大唐舍利瓶字母三十,后温首座(守温和尚)益以‘娘、滂、帮、床、微、奉’六母,是为三十六母。”声母也称声纽,共三十六个:

重唇音:帮、滂、并、明

轻唇音:非、敷、奉、微

舌上音:知、彻、澄、娘

舌头音:端、透、定、泥

齿头音:精、清、从、心、邪

正齿音:照、穿、床、审、禅

牙音:见、溪、群、疑

喉音:晓、匣、喻、影

半舌音:来

半齿音:日

2.反切。这是佛教传入中国之后,在翻译佛经的过程中,中国学者受梵文字母悉昙的启发,发明的一种为汉字注音的方法。反切简单说来就是用上字的声母与下字的韵母相切,但上下字并不是随意选的。我们看传统音韵学的声纽比现代汉语拼音字母的声母多15 个,这是因为声纽不但是声母,而且包含发声方法、发声部位、音值音量等信息。反切下字和被切字必在同一韵部而且必须在同一韵类。反切上字在发声方法、发声部位、音值音量方面也必须与被切字相一致。《切韵》系统韵部的确定就是根据这个原则。唐人有一首诗,题为《嘲内》:“呼石常为十,唤针却作真。忽然风雨至,却道是天因。”在现代汉语里,“石”和“十”,“针”和“真”,“阴”和“因”,拼音完全相同,但在音韵学里,它们的发声部位,发声方法有所不同,因此,其反切和韵部是不同的。如“石”是“常只切”,缉部,“十”是“是执切”,昔部(平水韵并入缉部);“针”是职深切,侵部,“真”是侧邻切,真部;“阴”是于金切,侵部,“因”是于真切,真部。在唐代的时候,它们的口语读音也是不同的。这位诗人的太太可能不是中原人,所以对这些音读不准。

3.发声部位。有两种说法:五音和七音。“五音”是指唇、舌、齿、牙、喉,南宋郑樵撰《七音略》又增加半舌音和半齿音。三十六母即是根据发声部位和发声方法来分的。比如“帮、滂、并、非、敷、奉”六母都是唇音,前三个是重唇音(现代语音学叫双唇音),后三个是轻唇音(现代语音学叫唇齿音)。其中“帮、非”属全清,“滂、敷”属次清,“并、奉”属全浊。

4.发声方法。发声方法是指产生声音的方式。传统音韵学提出“戛、透、拂、轹、揉”的概念。“戛”即塞音、塞擦音中的不送气音,“透”即塞音、塞擦音中的送气音,“拂”即擦音,“轹”即边音,“揉”即边音和半元音。

5.清浊。古人早就注意到各地方言有清浊的不同。《切韵·序》说:“吴楚则时伤轻浅,燕赵则多伤重浊。”所谓清浊,主要区别是送气与否。清浊又分为“全清”(不送气、不带音的塞音、塞擦音),“次清”(送气不带音的塞音、塞擦音),“全浊”(带音的塞音、塞擦音),“次浊”(带音的鼻音、边音、半元音)。

6.音值。音值即音量的大小,它决定于发音时口的开合程度。分为二呼四等:开口洪音(相当于普通话的“开口呼”),开口细音(相当于普通话的“齐齿呼”),合口洪音(相当于普通话的“合口呼”),合口细音(相当于普通话的“撮口呼”)。

“二呼四等”的音值概念既涵盖声母,也涵盖韵母,只有二者一致,才能构成反切。韵母按四等分成不同的类别,反切下字以此为定,然后据此找到声纽同等的字。如“汝移切”,查下字“移”为支韵三等字,据此再找上字“汝”属日纽,在日纽三等字下是“儿”字,这就是“汝移切”所切的字。宋以后出现一种专门的学问——等韵学。主要典籍有《七音略》《四声等子》《韵镜》《切韵指南》《切韵指掌图》等。刘鉴《切韵指南》有一首“明等第”的歌诀:“端精二位两头居,知照中间次第呼。来晓见帮居四等,日非三等外全无。”

以上这些,主要是用于审音,并非专门为写诗所用。但“平水韵”正是建立在此基础之上,因此,这些就是“平水韵”所依据的学理基础。

李清照在《词论》中说:“诗文分平侧,而歌词分五音,又分五声,又分六律,又分清浊轻重。”《切韵》系统给每个汉字制定了一个身份证和档案,里面有这个字完整的身份信息。写诗的人用起来心里踏实。好比用人单位招聘员工,有了身份证和档案,单位才能放心使用。而新诗韵系统就缺乏这样的基础,所以用来写古体诗词就会有诸多不便。或曰普通话不是有拼音吗?但这只相当于一个简易身份证,上面只有姓名、性别,其他档案信息一概没有,这让用人单位怎么使用呢?普通话的审音不是专为写诗制定的,而平水韵则是写诗专用的韵书。

第二,提倡新诗韵的一个主要理由是:从古到今,语音变化很大,故写诗用韵要与时俱进,跟上时代。这个看起来高大上的理由其实是经不起深究的。中国由于历史和地理的原因,自古以来都处在北人南迁的过程中。宋元以后,北人南迁的规模更是空前的,这自然会带来语音的变化。古代的中原人很多已迁往南方,而今天的中原人也许是通古斯人、蒙古人或更远的北方人的后裔。中国的地理特点是中间有横亘的山脉,通道极少。南迁的人大多是从豫东南的淮河水路下江浙闽粤的。古中原音与这些地方的方言相结合,就形成了如今三个最大的方言区,即吴越方言区、闽台方言区和粤港方言区。这些方言区保存有大量的中原古音。比如入声字,现在的北方普通话已经没有了,但在上述三大方言区里还有完整的保留。所以在音韵学界有一个说法:音韵变化不但要看古今,而且要看南北。比如金昌绪的诗:“打起黄莺儿,莫教枝上啼。啼时惊妾梦,不得到辽西。”北方人读起来,“儿”和“啼”“西”并不押韵。但在《广韵》里“儿”读“汝移切”。至今江浙人仍然读“ni”,并没有不押韵的问题。“鱼韵”的“虚”“居”“书”在普通话里也不押韵。章碣《焚书坑》:“竹帛烟销帝业虚,关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱,刘项原来不读书。”现在河南南部的人把“书”读“xu”,非常押韵。再说入声字,它是写诗词不可缺少的,尤其是填词。有不少词牌规定用入声韵。因入声字短促高亢,铿锵有力,是其他声调所不能代替的。仅仅因为北方话里没有入声字,就把入声韵从诗韵中排除,似乎是过于武断了。

明朝人编的《洪武正韵》本来是一个折中的方案,大体是北方音加入声字。但它背离了音韵学的学理,而且分部较粗,故写诗人不愿意用。拿到今天,这部韵书更不合适了。因为它既不合普通话的规定,又不合南方人的口味。在普通话里,早已“入派三声”,保留入声字就等于破坏了普通话的审音原则。

音韵改革,不能光考虑北方人的口音,当然也不能光考虑南方人的习惯。“平水韵”好像看起来有点偏向南方人,其实是当时南北方口音相结合的产物。而且它是历史的产物,是过去一直存在的,有扎实的学理基础,更重要的是用它来写古体诗词非常方便。

“音韵学”有四个分支:古音学、今音学、北音学和等韵学。其中今音学就是研究中古音的,它是音韵学研究的基础和起点。古音学也是在今音学的基础上开展起来的。从时间上看,今音学的研究至今已有1500 多年,而古音学从明末顾炎武算起,也不过400多年,北音学至今也才800 多年。所以可以说学界对中古音的认识是最深入的。平水韵正是建立在今音学基础上的。而所谓“新诗韵”属于北音学,这个系统起于元杂剧,后来也主要是服务于说唱艺术,和古典诗词没有直接的关系。要把北音学改造得像今音学那样适合于写诗词,且不论有无必要,即使有必要,可想而知那是多大的工程!

第三,“平水韵”所属的《切韵》系统,是一个书面语音系统。中国从先秦时期开始,就形成了专门的书面语言,也就是所谓的“文言”,也称“雅言”。《荀子》说:“楚人安楚,越人安越,君子安雅。”君子游历四方,所以不能用方言,必须用雅言。孔子提出“书同文”的概念,又说:“言之不文,行之不远。”钱基博先生说:“推孔子之意,若曰‘当今之下,各国国语虽不同,然书还是同文;倘使吾人言之无文,只可限于方隅之流传,而传之远处,则不行矣’。”(《国学必读》第二辑序言)南北朝时期,经过大规模的人口迁徙,南北的语音差别越来越大。《切韵序》指出:“吴楚则时伤轻浅,燕赵则多伤重浊,秦陇则去声为入,梁益则平声似去。”而《切韵》审音的标准,主要是根据当时的中原音,并参照吴越音。参与讨论的颜之推在《颜氏家训》中透露了一点信息,他说:“共以帝王都邑,参校方俗,考核古今,为之折中,榷而量之,独金陵与洛下耳。”

编著《切韵》的目的有两个,一是用于写诗作文,一是用于审音。陆法言在《切韵序》里说:“欲广文路,自可清浊皆通;若赏知音,即须轻重有异。”这里所说的,都是就书面语而言。“广文路”是指散文、应用文,即如以气盛的古风体诗,押韵也可以宽一些;而格律诗和以韵胜的古风体诗则属于“赏知音”的范畴,就必须弄清清浊开合、轻重洪细。词是可以配乐的,故必须合于宫商。

《切韵》编成不久,科举制度开始实行,正好为科举考试写诗用韵提供了现成的标准,进而带动了隋唐两宋诗词的繁荣兴盛。正因为有了这个音韵标准,我们今天读古人的诗,便不觉得有语音的障碍。如其不然,可以设想,河南人杜甫写的诗,四川人李白写的诗,还有浙江人孟郊、江苏人李绅写的诗必然千差万别,就连当时的人读起来都别扭,更别说流传到今天了。那时来自天南海北的举子在京城会试,大家用的都是统一的书面语言,写诗用的是统一的韵书,这对中国文化的有效传承无疑有十分重要的意义。

所谓“新诗韵”所依据的北音学,并没有一个完备的书面标准。说唱艺术虽以《中原音韵》和“十三辙”为张本,但各地的地方戏用韵很不一致。戏剧唱腔与音乐相伴,用韵的差异不是问题,但在书面艺术的诗词中,如此粗糙的用韵标准当然就很不合适了。

“五四”新文化运动中,胡适等人提倡文学改良,鼓吹“言文合一”,一时形成风气。有着数千年传统的书面语言“文言”遂废弃不用,大家都改写口语化的白话文。在此背景下,不但出现了口语化的自由体新诗,而且有人提倡写古体诗也应该用新韵,使之更符合口语。于是废除平水韵的呼声一时甚嚣尘上。1941 年由国民政府颁布的《中华新韵》就是在这个背景下出台的。因为涉及言文合一以及文学改良的问题,新旧诗韵之争就成了革命和守旧的试金石。使得很多人谈韵色变,讳莫如深。主张旧诗韵的似乎等于守旧派,当然很多人不愿戴这个帽子。这就是为什么启功先生说不敢捅“马蜂窝”的缘故。启功先生虽然写了《诗文声律论稿》,但他也表示不赞成旧诗韵,说它是“旧体诗最大的一块绊脚石”(《汉语现象论丛》)。

“五四”时期的“文学改良”是有成就的。白话文的流行就充分证明了它的成功。然而是否能真正做到“言文合一”,仍然是值得怀疑的。事实上白话文和口语仍然有很大的距离。口语虽然生动活泼,但有方言的不同,完全记录方言口语的书面文字是很难远距离和长时间传播的。这又回到孔子在几千年前提出来的命题:“言之不文,行之不远。”事实上,百年来的白话文也形成了一套书面语言。有人称之为“新八股”或“洋八股”。就脱离口语这一点而言,和文言文并无本质的不同,至于水准的高下,那就见仁见智了。

既然是书面的语音系统,它当然和任何地方的口语都不会完全吻合。所以在读古诗词的时候,总会有觉得不押韵的地方。但我们知道它是书面语音系统,符合“平水韵”的规定,就等于说它在书面上是押韵的。至于不同地方的人读古诗词,尽管用本地的口音去读。这既不妨碍理解,也不影响美感。为了押韵(其实是自己理解的“押韵”)而勉强变音是不可取的。比如李商隐的《登乐游原》:“向晚意不适,驱车登古原。夕阳无限好,只是近黄昏。”很多人读起来不押韵,但山西的一些地方口音,把“yuan”读成“yun”,正好是押韵的。这样是不是我们大家都读“yun”呢?我看没有必要。正像我们用普通话写的文章,不一定都要求别人用普通话去读一样。陈景寔《观尘因室诗话初集》在谈到杜甫诗《石壕吏》前几句“不押韵”的问题时说:“此篇音节既美,声韵无阻,即读‘人’‘看’字本音,未尝不可。”

至于古诗词的吟诵问题,有很多说法,启功、华钟彦、叶嘉莹等人都谈过这个问题,但说法有所不同。朱光潜在《诗论》中说:“中国人对于诵诗似不很讲究,颇类似和尚念经,往往人自为政,既不合语言的节奏,又不合音乐的节奏。”我听过老辈人吟诵,确如朱先生所言。吟诵有三个特点:一是南腔北调,一是摇头晃脑,一是拖长腔。南腔北调是为了避开方言口语对书面韵的干扰,摇头晃脑是为了玩味词句,拖长腔则是为了辨平仄四声,尤其是辨入声字。在吟诵中,悠长的平声字和短促的入声字形成鲜明对比,抑扬顿挫的节奏美格外突出。吟诵并无统一的规定和曲谱,各人根据自己的理解、需要和习惯来读,故难怪朱光潜先生说是“人自为政”了。

有人说现在既然有了普通话,大家都用普通话写诗不就行了吗?问题没那么简单。普通话也是超方言的,普通话和北京话最接近,但也并不等同。试问诗人们的普通话是否都很标准,不必翻字典就可以随心所欲地拈韵写诗?有人说古人写诗不用查韵书,这个说法是不对的。古人写诗大多要借助工具书。白居易《醉吟先生传》曰:“好事者相过,必为之先拂酒罍,次开诗箧。”“诗箧”是什么?“诗箧”就是《红楼梦》第三十七回所说的“韵牌匣子”。把同韵的字装在一个抽屉匣子里,用时拿出来,在里边挑字。今天即使用普通话写诗,也须借助字典正音(不排除有人普通话特别标准,不用查字典,不过大概是少数)。这和用“韵牌匣子”是同样的道理。试问用《新华字典》正音真的比用《佩文诗韵》正音省事吗?

第四,主张平水韵,还有一个比较现实的理由。我们今天所说的古体诗词,主要指唐诗宋词,这无疑是古诗词的鼎盛时期。今天的人学习古诗词,一定要大量地阅读这个时期的作品。当你读了几百首唐诗宋词在肚子里的时候,自然对平水韵也了然于心了。学诗都从模仿开始,有人还喜步古人韵,在此过程中,自然对平水韵就逐渐熟悉了,也有感情了。在这样的情况下,你写诗为什么还要换用新诗韵呢?可以想见,主张新诗韵的人,大约是没有经过学习模仿前人的过程,对平水韵不熟悉,没感情,才想要另起炉灶的吧?

这样说,并非仅仅是为了迁就习惯。事实是,平水韵好比土壤,唐诗宋词的奇葩就是在这种土壤里培养出来的。今天我们重新培育这种花,为什么一定要把土换掉呢?比如我们在舞台上扮演古代的故事,当然要让人物穿古代的衣服,说古代的语言,没有人认为这有什么不对。那么写古体诗为什么一定要用新韵呢?

其实这也是一个怎样继承传统的问题。想一想我们今天为什么还喜欢古诗词?无非是因为它精巧的形式、优美的节奏、动听的音韵、多样的风格、巨大的容量、隽永的味道。要把这份珍贵的文化遗产继承下来,就一定要充分地向古人学习,就像学习书法要大量临帖一样。相信在学诗的过程中,对古人经典下过大量“临帖”功夫的人,对“平水韵”一定会有不一样的感受。那些主张新诗韵的人恐怕多数缺少这种功夫。这种人写的什么“七律”“七绝”除了符合字数的规定,诗味、诗格、意境、技巧统统都谈不上。这样的东西,还能叫“古体诗”吗?

四、关于音韵改革

我们主张今天写诗仍然须用“平水韵”,并说了很多平水韵的长处。但并不是说“平水韵”就是完美无缺的。只是说拿“平水韵”和新诗韵以及普通话韵相比较,它是最适合写古体诗的音韵标准而已。“平水韵”是《广韵》和《集韵》的简化本,为了方便携带检阅,“平水韵”把《广韵》的206 韵合并为106 韵。虽然这种合并也有一定的根据,但仍然存在粗糙和苟简的问题,故有人说“平水韵”有点不伦不类,使用起来也有很多麻烦。比如《广韵》“元部”下注“魂痕同用”,“平水韵”就干脆把这几个韵部的字都归入“十三元”。以致此韵部韵母太多,清浊不分。使用起来很容易混淆。“元”和“魂”“痕”在隋唐时期韵母相近,发音相类,但到宋朝时,二者发音的差别就渐渐显露出来。元人刘鉴编《经史正音切韵指南》,在“归摄”的时候就把“魂痕”归入“臻摄”,而把“元”归入“山摄”。“摄”是音韵学的一个概念,凡韵腹相同或相近,韵尾相同或部分相同都可以归为一摄,本来是一个很粗的概念。刘鉴把《广韵》的206 个韵部归为“十六摄”,即便如此,“元”和“魂”“痕”也未归在一起。宋人填词,往往也是把二者分开用的。所以清戈载在编《词林正韵》的时候,就把“十三元”中所含“魂”“痕”二韵的字归入“十六部”和“真”“文”二韵的字放在一起,而把“元”韵的字归入第七部,和“寒”“删”“先”韵的字放在一起。今人写诗,可以参考这个办法,在用“十三元”的时候,把“元”韵的字和“魂”“痕”韵的字分开使用。

同样的情况还有“九佳”和“十灰”。《广韵》“佳”韵下注“皆同用”,“灰”韵下注“咍同用”。“平水韵”就直接把“皆”并入“佳”韵,“咍”并入“灰”韵。造成这两个韵部也很混乱。晁说之《打球图》:“阊阖千门万户开,三郎沉醉打球回。九龄已老韩休死,无复明朝谏疏来。”“回”与“开”“来”总觉不协。《词林正韵》把“平水韵”之“九佳”中原“皆”韵的部分和“十灰”中原“咍”韵的部分并在一起,列为第六部,而“九佳”中原“佳”韵的部分与下平声“六麻”并在一起;“十灰”中原“灰”韵的部分则和“四支”“五微”“八齐”通用,列在第三部。这样北方人读起来顺口多了,南方人也没有什么妨碍。写诗也可以比照这个原则处理。

平水韵的主要问题是苟简。陆法言在《切韵序》中对“支脂、鱼虞共为一韵,先仙、尤侯俱论是切”的现象表示不以为然;《广韵》《集韵》分部206,本来已经合并了很多韵类。据陈澧、黄侃、周祖谟等人的研究,其实206 韵部中包含的韵类有300 个左右。写诗押韵当然不一定分得那么细。正如唐孙愐《唐韵序·后论》所说:“若细分其条目,则令韵部繁碎,徒拘桎于文辞。”但把本来已经简化的206 韵再合并为106,似乎也太简了一些。其中还是把陆法言认为应该分置的“支”“脂”“先”“仙”“尤”“侯”合并了。现在看来,有些韵的合并没什么不顺口的地方,有些就留下很多后遗症。明白这一点,我们在使用“平水韵”的时候就宁可从严,以避免与现在的读音差距过大。

启功先生说:最早编《切韵》的目的不是为写诗押韵。此论值得商榷。《切韵·序》中所提到的“欲广文路”“若赏知音”,难道不是指写诗作文吗?其中举了很多前人的音韵学著作如吕静《韵集》、夏侯该《韵略》、阳休之《韵略》等,无疑也都是为写诗用的。起码为写诗文押韵是编韵书的主要目的之一。正是从三国以来韵书的不断出现,使诗人们在押韵的问题上逐渐达成共识,这才出现了魏晋六朝格律诗的成熟。我们举《文心雕龙》上的一个例子。其《明诗》篇末赞曰:“民生而志,咏歌所含。兴发皇世,风流二《南》。神理共契,政序相参。英华弥缛,万代永耽。”这里押的韵是“含、南、参、耽”。在后来归纳的“十六摄”中同属“咸摄”,在韵图中同属“外转三十九开”,其中“南”“耽”属舌音一等字,“参”属齿音一等字,“含”属喉音一等字。而在“平水韵”里,这几个字同属下平声“十三覃”。这难道是偶然的吗?难道不是在《切韵》形成以前,音韵界、文学界在审音分部上已经存在某种共识了吗?启功先生举《切韵·序》中“我辈数人,定则定矣”这句话,证明《切韵》的作者“用强硬手段来编辑这部书”,这完全是一种误解。《切韵·序》在列举了前人的许多音韵学著作之后,认为它们“各有乖互”,使取韵人莫衷一是。既然需要一部统一的韵书,就要有人来承担这个责任。当时参与讨论的九个人是刘臻、颜之推、卢思道、魏彦渊、李若、萧该、辛德源、薛道衡、陆法言,他们都是当时顶级的学者。他们自认为有能力、有资格对“乖互”之处做一个裁断。如果用“我辈数人,定则定矣”这句话来证明《切韵》这本书是几个人“拍脑袋”定的,那就太有点厚诬古人了!