廷韩复古不乖时

——莫是龙对米芾书法接受初探

⊙ 周鸿元

引言

作为宋代“尚意”书风的集大成者,米芾(1051—1107)成为中国书法史上首屈一指的书家。他一步步追溯古法,在魏晋古法的基础上融入个人极具辨识度的率意风范。清代王文治(1730—1802)《论书绝句》中以一句“一扫二王非妄语”[1]将米芾抬至与“二王”并立的高度。作为完美贯通“古”与“今”的书家,米芾于历朝历代都有着忠实的追随者,他们通过对米字个性特点的继承和发扬,在米芾书法经典化的过程中发挥了重要作用。在当前的米芾传承谱系内部,大致有两个主要脉络:其一是全面借鉴米字书法特征,无论用笔或结字,皆是对米芾笔墨亦步亦趋的效仿,以米友仁(1074—1153)、吴琚(约1189 年前后在世)等一众书家为代表。这种继承方式模糊了他们书写表达中的个人特色;相比之下,另一脉络中的学米书家把书写中的“自我”表现得更为突出,将米字的笔法和意趣内化,衍生出区别于米芾的另一种鲜活面貌,以徐渭(1521—1593)、董其昌(1555—1636)、王铎(1592—1652)等书家为代表。除上述两条发展脉络之外,还有一些取法米芾的书家因为无法进行明确的谱系划分而极少被学术史提及。其中,明代中期“云间书派”的莫是龙(1537—1587)[2]便是被忽略的重要书家。如果说莫如忠(1508—1588)师法“二王”,进一步打破了明代前期赵氏书风在江南地区的统摄,那么其子莫是龙则在直追魏晋的传统之外兼学米芾,创造出新的师古路径,以此来抗衡尽学赵氏的吴门书家,成为推动明中期书法发展的重要力量。以莫是龙为代表,在米芾传承谱系中不太典型的一众书家亦可丰富米芾书法接受史的发展脉络。本文将以莫是龙为中心,通过探讨其对米芾崇古思想、笔墨表现等层面的接受,进而分析这类不显于米氏传承谱系的书家在米芾书法接受史中的作用和价值。

一、莫是龙对米芾“崇古”思想的客观接受

学“古法”是自古以来众多书家继承传统、形成个人风格的重要途径。米芾以“集古字”著称,强调以古为尊。尝言:“壮岁未能立家,人谓吾书为集古字,盖取诸长处,总而成之。既老,始自成家,人见之不知以何为祖也。”[3]他用自身学古的事例来证明“集古成家”的可行性。米芾曾在《宝晋英光集》中概述了自己最初“集古”的过程,从钟鼎铭文到唐代诸家,他所学习的范围极其广泛。在元丰七年(1084),米芾将晋人笔法正式作为自己取法学习的核心。翁方纲(1733—1818)编著的《米海岳年谱》中曾记载:“七年甲子——按温革叔皮跋米帖云:‘米元章元丰中谒东坡于黄冈,承其余论,始专学晋人,其书大进。’考坡公自元丰三年二月到黄州,至七年四月以前皆在黄也。”[4]由此可知,米芾对魏晋古法的推崇,一方面来源于自身对于经典的广泛探索,另一方面来源于对苏轼(1037—1101)经验的接受。莫是龙崇尚“二王”的书学背景虽然更多来源于家学传统[5],但其受到米芾的影响,在取法“二王”行草的基础上亦观照魏晋真书的发展,具体体现在米、莫二人对于锺繇(151—230)的评价。

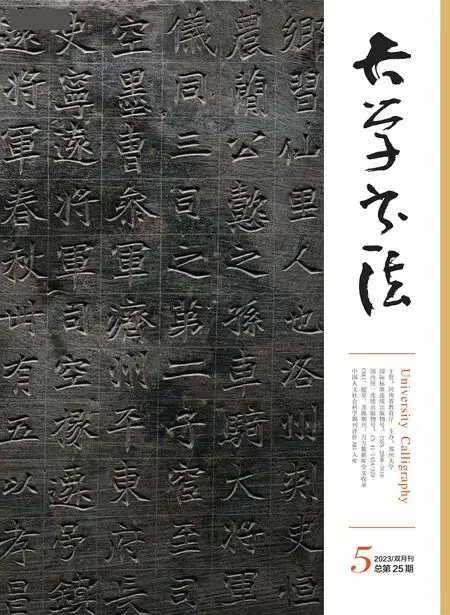

米芾 行书《研山铭》 故宫博物院藏

米芾在《海岳名言》中表述了其对于唐代真书古法缺失的失望:“智永有八面,已少锺法。丁道护、欧、虞笔始匀,古法亡矣。”[6]结合米芾的其他书论及其“刷字”的书写特点,可知米芾认为锺繇所具有的“古法”,是笔锋提按、运腕灵活、极尽变化的同时兼有晋人含蓄、天然的特质。莫是龙在一定程度上延续了米芾对于唐代楷书的看法,却不似米芾那般对唐代书家进行猛烈的批判,他客观地认为“魏晋——唐法”的转变是由于时代更迭而存在的必然现象。唐代笔法的变化与“元常古肥,子敬今瘦”[7]同样是因为“今古异尚”,其《评书》一文中对欧、虞、褚等赞赏有加,夸赞褚遂良“出入锺、王,古雅绝俗”[8]。由此可见,在面对米芾有些“偏激”的言论时,莫是龙可以更加理性地分析其中的是非。

另外,在明代中期“学术复古”的世风之下,当时的书法艺术也随之将经典作品的时代上溯至魏晋。社会与家学环境同时向“魏晋古法”倾斜,莫是龙便提出了“书法不由晋人,终成下品”[9]的概念。同时期的王世贞(1526—1590)更是将其讨论诗学的“格调说”平移到个人的书学思想中,晋人之“古雅”是他书法评价中的理想标准。而赵孟(1254—1322)较为遒逸的行草书在王世贞看来正是“淳雅有古法”[10]的典范。在王世贞所提出的理论基础上,赵氏书风笼罩下的文徵明(1470—1559)、祝允明(1460—1526)成为备受推崇的对象。此时的吴门弟子纷纷忽视古法转而效仿文氏,吴门书派逐渐走向僵化。与王世贞的态度不同,“云间书派”的莫是龙却将矛头直指吴中末流:“数公而下,吴中皆文氏一笔书,初未尝经目古帖,意在佣作,而以笔札为市道,岂复能振其神理,托之豪翰,图不朽之业乎!”[11]尽管莫是龙在当时书坛的地位不及文、祝二人,却仍想以一己之力打破“旧法”立“新法”,挑战逐渐式微的吴门书家。这里的“旧法”即吴门书派一味学习赵书所造成的萎靡风气,“新法”即重新回到学习魏晋的正轨。在他制定“新法”的计划中,米芾便是他重溯晋人源头的桥梁。在莫是龙眼里,米芾可以“登右军、大令之堂”,得晋人笔法真传,而苏、黄二人却“大悖古法”[12]。于是,他将米芾取法晋人的特点化为自己入古魏晋的基石,并在不断学古的过程中,完成了对米芾“崇古”思想的拓展和深入。

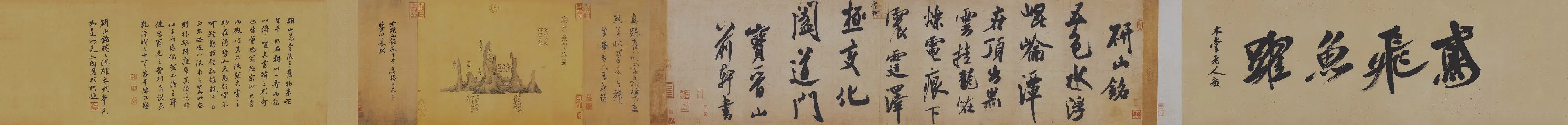

莫是龙 行书《游九峰记》 何创时基金会藏

米芾在师古的基础之上对“古”的概念进行了一定程度的延伸。“趣”的思想也由此生发。当然,这种“趣”还需要经历一个穷极变化的过程。相比于技法层面的“变”,“趣”的思想更接近“自然而然”的审美境界,是书家美学修养的综合体现。米芾此前的“八面出锋”与莫是龙后来所提出的“姿态横生”皆是古法积累由量变到质变的过程。米芾所注重的率意自然,是对宋代禅宗思想下“无法之法”文艺观的一种回应,将书法视为一种惬意的情感输出方式,时刻表达书者的情绪变化,通过超越文化理性的“趣”来反思前人的经典,大胆地对唐人的“安排费工”进行批判。打破了唐代以技巧、法度为核心的书写传统,将两宋书法带到了新的高度,也为后世书家延续革新魏晋笔法开拓了路径。

在禅宗思想同样兴盛的明代中期,极具性情的莫是龙常与众多隐士、僧侣禅师往来,乐在其中。他在笔墨中也延续了与米芾相似的审美偏好。万历十年(1582)秋,汤子重携米书与莫是龙共赏,对于米芾“风樯阵马”的笔墨,莫是龙表示出由衷的喜爱:

壬午秋日,汤子重携米书二卷见示,其一谢人赠笔一诗,字如拳,而时作枯墨飞白,老健无比。其一亦帖,纸墨皆精好如新,而法甚颠逸。留玩累日付还,信佳物也。余因临得诸帖存之案头,聊以寄慕而已。[13]

在莫是龙的评价中,“颠逸”一词完美贴合了米芾鲜明的狂狷人格。在书学思想方面,莫是龙更是延续了米芾的“随意落笔”,在“法度既得”的条件下“任吾心匠”[14]。突出强调其凝结生命感悟的艺术功能。他常与好友“呼酒大饮”于山林之处,而后“泼墨满袖”[15],称自己为“狂墨颠书”[16],与米芾“意足我自足,放笔一戏空”[17]的状态异曲同工。在《笔麈》中,莫是龙更以山作喻,来说明“疏林秀竹”所产生的“趣”远胜于“叠石为山”的“工”。[18]

莫是龙不仅延续了米芾强调率真的艺术表达,并利用与米芾相似的主张来应对明代中期更为复杂的书学环境。如前文所讲,在当时的吴门,学习文徵明而忽略前人经典的现象愈演愈烈,加之赵孟影响下“复古”之风的盛行,诸多书家一时找不到新的突破方向,莫是龙清醒地意识到一味“学古”而不“出古”的弊端。试图用“不问工拙”来冲破挡在晋人和明人之间的“吴兴风尚”,这也暗合了书法史发展的大规律。这种学古而不拘泥于古,以米芾为跳板上溯魏晋的观念,直接影响到他的忘年之交——董其昌,后者更是“不复以文徵仲、祝希喆置之眼角”[19],将米芾列为“宋朝第一”[20],这种崭新的发展方向也促进了晚明更多书家对晋人笔法的再诠释。

二、莫是龙对米芾的笔墨接受

前文言,莫是龙取法“二王”一部分来源于家学传统,但在当时,“酝酿诸家”的莫是龙显然比取法略显单一的莫如忠更具知名度:

父子书家,自“二王”后有欧阳询、欧阳通,徐峤之徐浩,本朝则吾郡莫方伯与其长公廷韩耳。余师方伯而友廷韩,每论两家之书,吾师则应规入矩,骞翥回翔,似正反奇,超俗即雅,廷韩则风流跌宕,俊爽多姿,酝酿诸家,匠心独妙。廷韩如五陵豪侠,宝剑金丸,意气自喜;吾师则似温伯雪子,正容对客,望之意消。廷韩游道既广,鉴赏之家无不遍历;吾师人地高华,知希为贵,晋人之外,一步不窥。故当时知廷韩者有过父之目,然吾师以骨,廷韩以态,吾师自能结构,廷韩结字多出前人名迹,此为甲乙,真如羲献耳。[21]

在这段文献中,最值得注意的便是董其昌对莫是龙的书法特点以“态”字归纳,既体现出莫是龙与莫如忠不同的审美理念,也为分析莫是龙对米芾的笔墨继承提供了线索。

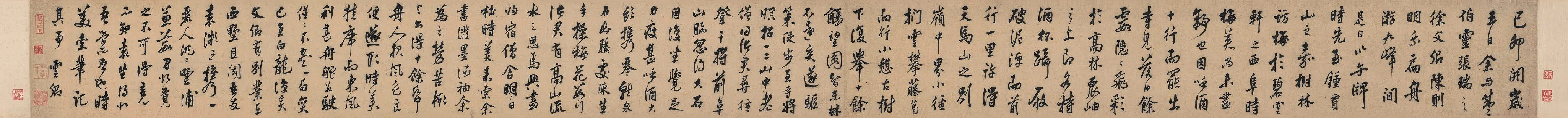

米芾(左)与莫是龙(右)“水”字对比

米芾(左)与莫是龙(右)“挂”字对比

米芾(左)与莫是龙(右)“来”字对比

米芾(左)与莫是龙(右)“可”字对比

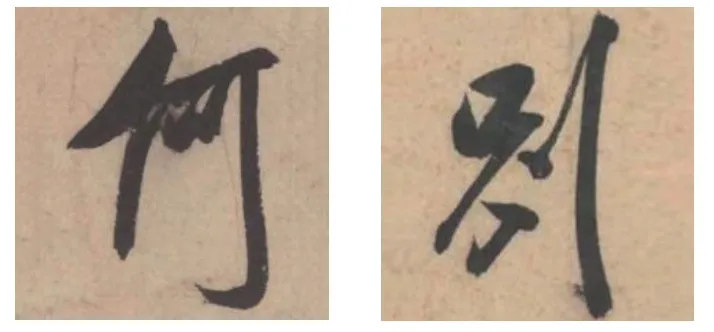

米芾(左)“何”与莫是龙(右)“别”字竖钩对比

在《画禅室随笔》中,董其昌这样评价米芾的小楷:“但以妍媚飞动取态耳。”[22]孙鑛也在其著作《书画跋跋》中评论韩世能(1528—1598)所藏米芾《天马赋》“颇豪劲有态”[23]。可见,在视觉感受上,无论是单字的结构体态,还是整体章法的不断腾挪,米芾的作品给观赏者的第一印象永远是他打破常规、突破平衡的动态感。董其昌以“态”字评价米、莫二人,可以说是对莫是龙继承米芾笔墨的认可。

莫是龙常常模仿米芾笔意,甚至引此为豪,并示以他人,除上文记莫是龙临摹汤子重所携米书之外,在其《笔麈》一文中还记载了他对米芾《研山铭》的喜爱与勤加模仿:“余甚爱之,时时仿其笔意,书以示识者”。[24]莫是龙不仅通过多次临写来学习米芾沉顿雄快的笔意,并将临摹作品示以他人。不得不说,在与“识者”不断交流和个人深入钻研的交替中,莫氏最终实现了自我风格的构建。结合米芾所书《研山铭》与何创时基金会藏莫是龙作《游九峰记》两幅作品可以看出,莫是龙对米芾的笔墨继承是深刻扎实,却又不拘泥于米芾一家的。莫是龙所继承米芾的“态”,首先体现于单字的结构安排。通过对单字部分大小的特别强调,或是对倾斜角度的刻意放大,突出单字的形态个性,打破作品通篇循规蹈矩的平正,将“趣”的意味落实在“态”的表现之上。例如《游九峰记》中的“水”字,莫是龙将笔画压缩于单字空间的下半部分,与上半部分的空间形成强烈的对比,突出表现竖钩的挺拔。整个字向右倾斜,通过笔画的摇摆与体势的倾斜达到一种动态平衡,这种摇摆的字势是对米字一大特点的继承。再如“挂”字,米芾在《研山铭》中同时将左右两部分向中线倾斜,带来视觉动感的同时组成了一个稳定的三角形,整体和谐而灵动,而《游九峰记》中的“挂”字,莫是龙则着重强调对右半部分的倾斜,同时用左半部分的平正达到“以静制动”的目的,同样保证了单字整体的美观。在用笔上,莫是龙继承了米芾较为浑厚的特点,通过铺毫体现“块面感”的同时大胆使用侧锋,以明显的提按动作和对笔锋各个方向的自如运用,进一步丰富笔画的形态,不凝不滞。例如“来”字,整个字凌厉沉实,具有极强的视觉冲击力,而这种笔笔果断也正是米芾用笔的精到之处。再如“可”“别”二字的竖钩,自上而下,粗细、向背变化多端,这正是由于手腕不断运动、提按所带来的笔墨效果。在单一的笔画中表现出不同的姿态,可见莫是龙对米芾“态”的继承是成功的。

纵观莫是龙《游九峰记》整幅作品,尽管个别字的字形仍然类似“二王”,偏于规矩,但绝大部分单字在结构、字势上皆与米字高度相似,无论是用笔的丰富性,还是字体形态的趣味性,莫是龙对米芾的书法继承都是较为深入的。在此之上,莫是龙发挥其“善于用浓墨”[25]的特长,淡化了米芾因书写速度过快而形成的浓枯对比,使得作品温润有余,更加符合魏晋尚“韵”的古法。

结语

莫是龙作为明代中期“云间书派”的代表书家,其对米芾书学思想的传承在一定程度上也可以反映米、莫二人各自所处的历史文化语境。二人对魏晋古法的推崇,皆是在特定社会环境下生成的产物。通过前文分析可发现,米芾在“古”的基础上追求自我意志,这种借助笔墨表达其内心情感的行为,是宋代书法将晋人美学思想转化为艺术风尚的具象表现。莫是龙继承米芾的审美思想,其所求的“佳趣”亦是明代中期复古与创新思想融合的缩影,这种对书家主体精神的高扬逐渐成为一种带动力。在明代中期以后,莫是龙与众多书家皆受到这股带动力的影响,并利用与之类似的思想主张来应对此前吴门书派“皆文氏一笔书”[26]现象的泛滥。从莫是龙的书论里,亦可以窥探到他对待米芾书法的态度,即将米字作为他直溯魏晋古法的重要跳板,并将这种审美观念融到自己的笔墨表现中。由此可见,莫是龙对米芾的继承是立体的,不只体现在书学思想层面,也体现在书写技巧方面,对米芾继承魏晋笔法方面的认同与追随成为他抗衡明代中期吴门书派崇赵之风的有效途径,也为后来董其昌等书家进一步师法米芾,摆脱赵氏书风笼罩,以“图不朽之业”[27]提供值得借鉴的方法和路径。