书法美学研究的现状与方法

⊙ 崔树强

1998 年秋,我考入首都师范大学书法研究所(现为中国书法文化研究院)攻读书法方向硕士研究生。在此之前,我零零星星接触过一些书法史和书法理论的知识,但缺乏系统性。读研期间,有机会比较系统地对书法史和书法理论进行学习,为我后来的学术研究打下了扎实的基础。1999 年4 月,我与张同印先生合作,在《中国书法》发表《高昌墓砖书法》一文,从此开始了我的学术研究生涯。2005 年秋,我考入北京大学哲学系攻读美学专业博士研究生,师从朱良志先生学习中国美学。此后,书法美学就成为我的主要研究方向。

一、书法美学研究的现状和意义

书法美学是中国古典美学的重要内容,也是书法创作、鉴赏活动的思想结晶,它孕育和诞生于中华文化特有的思维传统,凝聚并呈现出具有鲜明中国特色的美学思想和艺术精神。中国古代书法美学思想有其悠久的传统,经历了滥觞、萌芽、发展、成熟的历史过程,其内涵和外延不断丰富。近代以来,很多有识之士充分肯定书法的艺术和美学价值,梁启超、朱光潜、宗白华、丰子恺、林语堂等都对书法予以极高评价。尤其是随着近代美学学科的传入,朱光潜、宗白华、林语堂、李泽厚等人推动了书法美学的研究,为建构当代书法美学理论体系提供了可能和基础。

但另一方面,近百年来,书法发展也遭遇严重挑战。书法作为传统文化精神基本载体和技术手段的地位被彻底颠覆,书法原有的文化土壤和社会生态发生了剧变。在建立近代中国学科制度的过程中,书法没有获得相应的学科地位,甚至能否作为艺术还一度受到质疑。在五四新文化运动中,一些学者由反思传统文化进而提出汉字拼音化和拉丁化,甚至提出“汉字不灭,中国必亡”的惊世言论,以汉字为基础的书法前途堪忧。书法在读书人中的重要性出现断崖式下跌,整个知识阶层以及社会大众的书写水平明显下降。

中华人民共和国成立以来,书法经历了漫长的空窗期。直到20 世纪80 年代,书法才重新引起关注。在20 世纪八、九十年代出现过一段时间书法美学热潮,书法美的本质问题是当时热议的话题,但90 年代后期又趋于沉寂。目前,书法美学研究状况并不乐观,呈现出边缘化趋势。近年来,美学和美育问题受到国家高度重视。习近平总书记深刻揭示了文化自信与民族复兴的关系,强调中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,大力倡导弘扬中华美学和美育精神。在新时代语境中,以中国传统文化为根基,建构起具有中国特色的汉字书法美学理论体系,让书法美学成为面向世界的美学理论和话语体系的有机组成部分,既是学科发展的需要,也是时代的要求。书法是民族审美精神的重要体现,全面准确把握中国书法美学的内涵和内在逻辑,对推动当代艺术和文化建设具有重要现实意义。

梳理20 世纪以来国内对于书法美学的研究,也取得了不少成果,主要表现为文化定位、历史梳理、范畴辨析、断代史研究、个案研究和体系建构等几个方面:1.书法美学的哲学基础和文化特质研究。在这方面,宗白华、朱光潜、林语堂、熊秉明等都有开创性探讨,且常置于中西文化对比中进行。2.古代书法美学史研究。书法美学史是书法艺术在美学层面上的观念形态史,主要以古代书论为研究对象,辅之以书法作品,前者体现为美学范畴系列,后者呈现为作品形象系列。3.书法审美范畴和心理研究。用具有逻辑性的理论阐释书法审美范畴的确切内涵至关重要,书法审美心理根源和机制研究也有助于解开书法美的奥秘。4.书法美学断代史研究。书法美学断代史研究是通史写作的重要基础,也是构建书法美学理论体系的基石之一。对书法美学演进的历史脉络和时代特征,已有学者进行剖析。5.注重史实的书法美学个案研究。6.书法美学理论体系建构研究。书法美学理论体系建构,是近代以来才有的事。古代书论对于书法美有自觉不自觉的讨论,但由于中国传统思维方式导致其理论逻辑性不强,其审美和品评理论的内在逻辑性不够明晰。当代书法美学在理论体系建构方面有所推进,侧重从整体的角度探讨其内在逻辑关系。

崔树强 草书道源《早梅》斗方

对书法以及书法美学的研究,长期以来是国外学术界以及汉学家研究的薄弱环节。美国Lucy Driscoll和日本Kenji Toda 合著的《Chinese Calligraphy》(1935)是西方第一本关于中国书法的著作,从书法的“势”、结构以及书法的价值三个方面来阐释中国人对书法艺术的理解,使得西方读者和学者能认识中国书法这门独特的艺术。蒋彝(Chiang Yee)《Chinese Calligraphy:An Introduction to Its Aesthetic and Technique》(1938)囊括了与书法相关的历史、理论、技法、美学等多个方面,是将中国书法完整介绍给西方世界的第一次成功尝试。日本河内利治《汉字书法审美范畴考释》(2006)试图构建东亚汉字书法共有的审美范畴,对现代中国书法美学研究着力尤深。

通过对已有相关书法美学研究成果的梳理可知,这些研究通过探讨书法美学概念范畴的来源和发展,对古代书法美学思想进行源流梳理,确立了其在中国古典美学发展中的地位。通过书法审美观念的流变研究,使我们对中国古代书法审美观念的时代环境、美学特征等有了更深刻的认识;以书法美学概念范畴的重释为抓手,有力地推动了中国书法美学的理论建设,凸显出中国学术话语的特色,彰显出中国学术话语和传统美学的特色。同时也必须看到,20 世纪中国书法在借鉴日本墨象派和少字数书法、西方现代艺术和后现代艺术观念方面曾出现一些偏失。英文书法等对汉字作为书法基础的动摇、西方现代艺术和后现代艺术影响下“现代书法”的尝试、当代书法创作中对技术和材料过度依赖、过分强调视觉效果而忽视对人心灵的涵养作用,所有这些都源于理论和学理上的无根。因此,关于书法美学中概念与内涵、源流与发展、特征与风格的研究需要更坚实的理论基础,在本体建构、中西比较、世界美学建构等方面,需要中国书法美学的积极参与,也需要进行更为系统性的理论建构工作。总之,系统建构中国汉字书法美学理论体系,对于弘扬中华优秀传统文化,增强文化自信,弘扬中华美学和美育精神,推动全社会美育,促进书法学科建设,传播好中国声音,推动“到2025 年,中华优秀传统文化传承发展体系基本形成”的“总体目标”在书法领域得以实现,具有重大的理论和现实意义。

二、需要哲学、美学与书法的贯通

书法作为中国特有的艺术形式,在西方艺术学的体系框架中,是找不到它的位置的。这一点,只要翻一翻目前国内出版的艺术学教材和著作,即可明白。这些著作,大多不设书法一章,或者对书法避而不谈。书法在现在艺术教育和学科设置中的尴尬处境,显然和近百年来中国学界全面地“向西看”有关。那么,我们究竟是要把中国文化作为西方文化的注脚,时时处处以西方的框架和模式来套自己,并试图在西方艺术精神的屋檐下,为中国艺术找到一膝容身之地,企图以此来找回失落已久的文化尊严;还是真正地进入到自己的文化之中,去深深地体味她、感受她,试图把握到本土文化传统的脉搏?这一点,是今天很多人文研究者正在重新考虑的问题。而这个问题,在书法中似乎更为明显。

书法在中国向来自成艺术,对于中国人来说,书法可列于艺术,是无可置疑的。中国人对于书法毫不陌生,千百年来,它以活泼泼的意态安顿了中国人的翰墨情怀。不仅如此,书法还和中国其他艺术门类(比如诗、画、印、乐、舞等)水乳交融地结合在一起,为中国人营构出一种生命的诗意,并折射出一种深沉的文化哲思。正是从这个意义上,我们说,中国书法与中国艺术精神以及中国传统文化的精神,是一脉相承的。书法笔断意连,形断势联,笔简而意丰,形散神不散,以少少许胜多多许,在中国艺术中最具有形而上的意味,它也是中国人对于抽象美认识的大本营。

作为中国文化的独创,书法自然与中国文化的内在精神息息相关。甚至可以说,书法与中国人的宇宙观念有一种暗合的性质。已有学者指出,中国的书法适合中国宇宙的性质,中国人的宇宙观念适合用书法来表现,书如宇宙是中国文化的特色。因为,中国古人的宇宙是一个气化的宇宙,而与气的宇宙最相合的,是线的艺术。气之流行而成物,线之流动而成字。书法的构成本身,就契合了中国宇宙的构成:纸为白,字为黑,一阴一阳;纸白为无,字黑为有,有无相成;纸白为虚,字黑为实,虚实相生。可以说,宇宙是一幅大书法,书法是一个小宇宙。

所以,书法不仅是一门艺术,还是一种文化。书法和中国文化精神之间,在思维方式和内在逻辑上,有着深刻的一致性。中国文化重视生命,中国书法追求活趣。中国人以气的眼光看世界,认为通天下一气;中国书法家则认为,书以气为主,写字就是写气。中国文化在本质上关注的是生命的意义和生命的价值,是一种生命安顿之学。儒家安顿的是人的道德生命,道家安顿的是人的艺术生命,佛家关注的是生命的解脱。这些思想,在书法中都留下了深深的文化烙印。书法以黑白两色为基调,以点画线条为手段,在中国艺术中最具有形而上的意味。而中国人所追求的人生境界理论,也深深地影响了书法的基本观念。

鉴于此,研究书法美学不能脱离中国文化的土壤和中国哲学的背景,必须要在中国文化和中国哲学的背景下讨论书法艺术精神的深层机制,及其所体现的根源性的智慧。实际上,汉字书法与中国文化在思维方式和内在逻辑上有高度的一致性,蕴含着深刻的哲学基础、价值内核与美学机制,是中华美学精神的重要体现。书法提供给中国人以最基本的美学,并成为中国人美育的基本途径。同时,中国书法是中国文化“技近乎道”的绝好样本,书法的一整套技法体系和实践中有明确的审美指向,它是中国人用身体写成的哲学。书法对于中国文化的艺术表现力无可替代,在脱离了实用之后,它的艺术性更加凸显,其文化价值和育人功能被重新激活。特别是近百年中国书法发展的曲折历史,折射出中华民族从凋敝走向复兴的命运转折,从一个侧面昭示了中华文化和美学精神的内涵与活力,也是书法与国家命运、民族兴衰同频共振的逻辑结果。

林语堂1935 年在美国出版的一本书《My country and my people》,中文翻译为《吾国与吾民》。当林语堂向西方世界介绍中国生活的方方面面,包括种族、思想、社会、政治、文学、艺术,并以此来剖析中华民族的精神特征时,他也谈到了书法。他在有限的篇幅中,既没有谈书法的历史,也没有谈书法的技法,而是主要谈书法的审美。他以一个西方读者的视角追问,中国人为什么会在毛笔的书写中,获得经久不衰的审美愉悦,这里面究竟有哪些东西令人着迷,它的原则和原理是什么?我想这的确是书法走向世界,人们首先感兴趣的问题。所以,在这个时候,书法就不仅仅是历史,也不仅仅是技法,而是要在历史中寻得原理和规律,在技法中探求背后的审美观念和文化精神。从这个角度来讲,书法研究如果切断了从技术、历史通向审美、哲学和文化的通道的话,一定会让人知其然而不知其所以然。

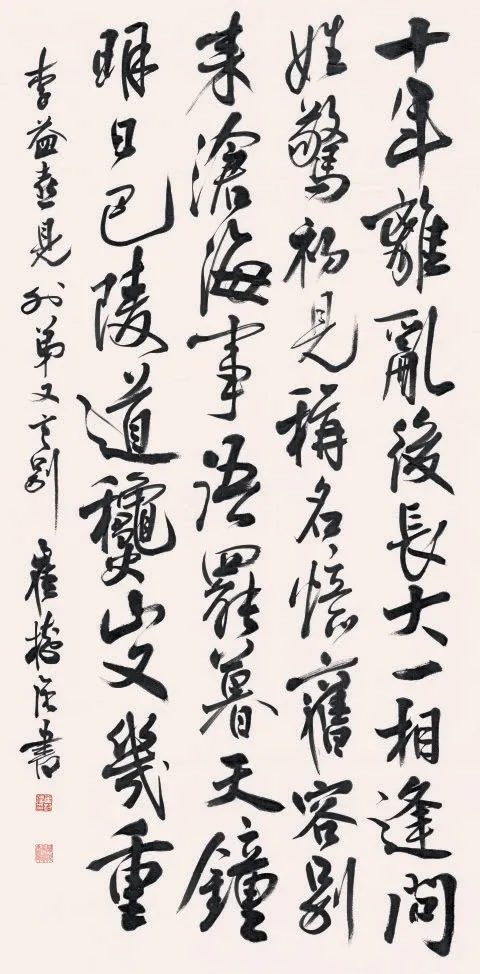

崔树强 行书李益《喜见外弟又言别》轴

中国人常说“技进乎道”,中国书法就是在技道之间徘徊。它有技术和技法,比如各种笔法、墨法、章法的原理。为什么要中锋?为什么要疾涩?为什么追求淡墨?因为它有自己的审美理想。比如要体现出力量,要达到一种和谐,要在布白中体现出虚实,通过“淡”实现雅和逸,等等。总之,在书法的技法中,有明确的审美指向,而这种指向和中国文化精神之间,在思维方式和内在逻辑上,有着惊人的、深刻的一致性。所以,我认为要想知其然和知其所以然,就必须把中国书法和中国美学、中国哲学贯通起来,才有可能去领会中国书法中所蕴含的中华文明的哲学基础和和核心价值。书法在实用性日益丧失的今天,要想不沦为美丽的古董,显现出其文化上的光辉,那么,书法这条艺术的河流,就必须要汇入文化的大海,才能获得不绝的生命活力。河流因为沟通了大海,便获得了深厚的滋养和生命的源泉;大海因为河流的灌注,更增添了丰富的来源和新鲜的活力。而它们在本质的内在精神上,本来就是可以沟通的。

三、对青年学子从事书法研究的建议

(一)为了书法学科的均衡发展,需要书法美学研究

从近四十年书法学科发展的实际情况来看,书法学科各个分支的发展是极不均衡的,书法界对于书法学科的定位和整体规划也没有能达成普遍共识,这与书法学科升级的要求不相适应。目前,书法史学可以说是一枝独秀,文献考证吸引了过多的研究力量。考证当然是治学的一种必要手段,但绝不能把考证看成最高或唯一的学问。检视当代的书法学术研究,存在掉书袋和学究气情况,有考证癖的人很多,就像贡布里希所说的“当今艺术史研究一切东西,但就是不研究艺术本身”,也就是李泽厚所说的“思想家淡出,学问家凸显”。有不少研究,让人感觉只是在谈文献学和考证,而不是在谈书法本身。考证是为研究工作准备前提条件,考证的结束不是研究工作的结束,而恰恰是研究工作的开始,而且,不是所有的考证都是有意义的。在客观上,对书法史学和文献考证的过度强调,使得书法的理论、美学、批评、教育、创作技法等方面的研究受到了某种抑制,这对于整个书法学科的发展是不利的。对于这样一个书法学术研究的基本现状必须有所认识,并在此基础上明确自己的研究方向。

(二)理论研究和书法创作应相互促进

理论研究不是为了研究而研究,它本来是在创作实践的困惑和问题中生发出来的。带着各种困惑去读书、去思考,又回到临池中去体会和印证,这样,理论和创作两条腿走路,交替前进,这是比较理想的状态。但是,作书和论书毕竟出于两种不同的状态。练字当然要多读帖、多临摹,着实下一番勤苦锻炼的功夫,把自己的感觉和生命都安放在线条的流动里。论书则需要多思考、多读书,了解书法所根植的文化土壤,把对书法的体悟和对艺术思想的领会结合起来。很多人往往以一种咏叹的心境来读书,所以读书不求甚解,当然也能由欣赏咏叹而对书能有所得。但是,一旦触及到理论的根本问题,仅仅靠经验的总结和即兴的感悟,往往难有深入的洞见,还必须要从源头抓起,完善系统性的知识结构,了解中国哲学,了解中国文化的基本精神。只有这样,才能真正做一点哲理性的美学研究。因为艺术家可以安住在感性的世界里,而学者必须进入理性的世界,要以钻研探究的心境来读书,读书必求甚解,当然也常常因钻研探究而对书能有所得。在现实生活中,要在两种精神状态中作自由的转换,并非易事。因为,并不是创作者由感性世界转换为理智世界时,即可成为理论家;反过来,也不是学者由理性世界转换为感性的世界时,便能成为书法家。两者之间必须经过各自不同的阶段和功夫,才有可能得到各自不同的成就。

(三)需要有计划地读书,才能厚积薄发

鉴于此,若有志于书法学术研究,需要结合自己的兴趣和方向给自己制定读书的计划,而读书的第一原则,就是阅读经典。尤其是在今天信息爆炸和泛滥的时代,经典显得尤为重要。经典大师的著作中往往包含了更多的智慧,经常接触经典,聆听大师,就能不断提升自己。有人形容读书就等于和古人做朋友,在和接触对象的长期对话中,不自觉地久而久之就受到影响,所以要与第一流的学者结缘,与第一流的著作结缘,从而变化气质,陶冶性灵。在阅读经典的过程中,重在“慢、懂、通、透”。慢在速度,懂在理解,通在旁通,就是触类旁通,透在穿透,就是要穿透新的问题。所以,读经典要静下心来,放慢速度,充分消化,反复思考,甚至背诵。要熟读玩味,要反复咀嚼,从而读懂、读通、读透。在读书的过程中,可以下一些笨功夫。读书做笔记、做卡片就是一个厚积薄发的好办法,要逐步积累、整理,并逐渐建构起自己的知识结构。笔者的体会是,一个人要提高文化修养,打下做学问的基础,必须精读一些经典著作。老一辈学者,没有电脑,甚至买不起书,只好抄书和做笔记,这反而成就了他们学问的基础。李泽厚说过:“很多年轻人看我写文章很快,以为这是天分,其实我是下过笨功夫的。”

(四)要注重培养问题意识和提高学习效率

但下笨功夫并不是死读书,读书要同时思考,有问题意识,带着各种各样的问题去读书,会收到事半功倍的效果。比如,在读书过程中,要善于抓住书中最有启发性、最有包孕性的东西。启发性就是启发你的智慧,包孕性就是作者最有价值的思想和命题。这些是一个人思想的精华和灵魂,尤须用心体会。同时,要争取更多的时间读书,这不仅是指时间量上的多,而且要最大限度地利用时间,即提高单位时间里的效率,善于迅速抓住重点。在读书的过程中,可以摘录自己最有体会、最有包蕴性的段落句子。总之,通过有计划地读书,带着各种问题意识,稳步推进自己的阅读量,这样,不知不觉之中,就慢慢建构起自己的知识结构和学术之网。为了获得更好的读书效果,一段时间可以集中一个或一些相近的问题,这样,就能把自己的学问基础打得更扎实。

在中国经历了近一百年混乱而又彷徨的历史处境之后,我们现在要静下心来,重新思考古老的中国曾经信守过的、曾经坚持过的那些关于生命的理想、关于美的理想。我们要平心静气地去重新审视我们过去的生命痕迹,切切实实找到真正能够支撑我们精神、给我们以感动和灵魂洗礼的美的力量,那才是我们的精神家园。中国文化在人心安顿上、在发掘道德根源和人生价值的根源上,不仅具有历史的意义,而且具有现实的和将来的意义,所以说,中国文化在二十一世纪究竟能有多大作为,在一定程度上取决于我们能从传统当中发掘出多少有益的的价值。而书法的命运,同样是如此。