“案件事实”结构分层下的“准共同诉讼”框架

——以多数人侵权案件为例

卢 佩

一、问题的提出

我国《民事诉讼法》第55 条第1 款以“诉讼标的是共同”和“诉讼标的是同一种类”为区分标准,将共同诉讼划分为必要共同诉讼和普通共同诉讼。而从程序规则设置而言,以“诉讼主体是否必须一并诉讼”和“裁判结果是否必须合一确定”为标准,在学理上可将共同诉讼进一步细化为固有必要共同诉讼、类似必要共同诉讼和普通共同诉讼三种具体诉讼形态。目前学界与司法实务界对案件“绝对不可分”的固有必要共同诉讼和“完全可分”的普通共同诉讼两种类型并无太大争议,模糊地带主要涉及“类似必要共同诉讼”类型。从法规范层面而言,我国并未确立类似必要共同诉讼制度。该术语主要源自德国,仅适用于较为特殊的几类案件,即在该类诉讼中,每个共同诉讼人均享有单独起诉或应诉的诉讼实施权,但针对该部分共同诉讼人做出的判决的既判力将扩张至未参与进前诉的其余共同诉讼人。[1]卢佩:《多数人侵权纠纷之共同诉讼类型研究》,《中外法学》2017 年第5 期,第1240 页。也就是说,单独起诉或应诉的资格只是外在表现形式,既判力的扩张才是类似必要共同诉讼的本质属性。股东大会决议无效或撤销之诉(德国《股份法》第241 条和第246 条)[2]根据该法规定,只要决议经生效判决宣告无效,该判决对所有股东、董事和监事生效,即使这些人并非判决的当事人(《股份法》第248 条第1 款第一句)。我们将其称之为既判力在肯定性判决上的单向扩张(Einseitige Rechtskrafterstreckung)。即为类似必要共同诉讼的典型形态。只有当法院支持原告诉讼请求,做出否认公司决议效力时,判决既判力才对其他未参与诉讼的主体扩张。如果原告败诉,其他股东及其利害相关人仍可就该决议的效力问题再次提起诉讼。[3]相关论述参见刘哲玮:《论公司决议诉讼的裁判效力范围》,《山东大学学报》(哲学社会科学版)2018 年第3 期,第95 页。但在这种情况下,该诉讼往往基于较短的起诉期间而无法获得胜诉判决,因为法律规定原告必须在决议作出后一个月内提起诉讼(《股份法》第246 条第1 款)。[4]MüKoAktG/Hüffer/Schfer, 4.Aufl.2016, AktG § 246 Rn.25.由此看出,尽管在理论上无法通过既判力理论将后诉纳入前诉的辐射范围,但在实务操作中仍可借助于“丧失胜诉权”来最大限度地防止后诉的提出。

若采用德国概念体系进行阐释,我国公司决议确认无效之诉和公司决议撤销之诉(《中华人民共和国公司法》第22 条第1 款和第2 款)无疑也应属于类似必要共同诉讼。尽管目前《公司法》并未对该类诉讼的既判力主观范围进行明确规定,但按照我国《民事诉讼法解释》第247 条“重复诉讼”的认定标准,公司决议诉讼的肯定性判决仍可借助于“一事不再理”原则阻止后诉的提出,从而将效力扩张至未参与本诉的所有适格当事人。若为否定性判决,其他股东及其利害相关人仍可依据前诉中并未提及的其他无效事由再度挑战该决议的效力。但中国规定的特殊之处在于,《公司法》第22 条第2 款[5]《公司法》第22 条第2 款规定:“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。”对三个可撤销原因(会议召集程序、表决方式是否违反法律、行政法规或者公司章程,以及决议内容是否违反公司章程)进行了“封闭式列举”,审查外延不具有开放性与动态扩展性。因此对于先行提起的第一个公司决议诉讼,无论原告在诉讼请求中依据何种可撤销事由,法院在案件审理过程中都将依职权逐项排查可能导致决议无效的所有法定事由,最终根据审查结果综合判断决议的效力问题。[6]如(2009)杭建商初字第238 号。最高人民法院第10 号指导案例(法2012227 号)裁判要点确认,人民法院在审理公司决议撤销纠纷案件中“应当”审查会议召集程序、表决方式是否违反法律、行政法规或者公司章程、以及决议内容是否违反公司章程。由此可见,虽然否定性判决的既判力不会扩张至后诉,但由于前诉审查已涵盖所有立法所认可的可撤销事由,任何后诉诉讼请求的审理,或者与前诉审查内容产生重合,或者在实质上否定前诉裁判结果,由此后诉将构成重复诉讼而被法院所禁止,从而产生与既判力扩张相同的效果。

相较于公司决议诉讼在纳入类似必要共同诉讼类型上的无可争议,值得探讨的是我国法律中涉及连带责任关系的主体一旦提起诉讼,共同诉讼类型该如何确定的问题。从相关法律条文的表述来看,我国立法者将被诉主体的范围交由原告自由决定,如“二人以上依法承担连带责任的,权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任”(《民法典》第178 条条第1 款)。[7]类似规定还有“当事人请求由挂靠人和被挂靠人依法承担民事责任的”(《民诉法解释》第54 条)“债权人向保证人和被保证人一并主张权利的”(《民事诉讼法解释》第66 条)“原告起诉被代理人和代理人的”(《民事诉讼法解释》第71 条)等等。而一旦原告选择部分主体进行诉讼,该诉讼的判决效力是否扩张至后续针对其余主体提起的诉讼,立法并无明确规定。学界大部分的观点将其此类诉讼纳入“类似必要共同诉讼”,在阐述理由时更多也是将“诉讼实施权”行使主体上的可分性作为考量依据,[8]张卫平:《民事诉讼法》,法律出版社2016 年版,第150 页;王亚新、陈杭平、刘君博:《中国民事诉讼法重点讲义》,高等教育出版社2017 年版,第131 页;江伟、肖建国主编:《民事诉讼法》,中国人民大学出版社2013 年版,第133 页。而忽略“既判力的扩张才是类似必要共同诉讼的本质属性”这一命题。传统共同诉讼二分法(必要共同诉讼-普通共同诉讼)的体例在“固有和类似必要共同诉讼”上的制度缺失,立法与学理对“起诉主体的可自由选择性”的过分偏重,都导致我国“类似必要共同诉讼”类型相较德国有严重扩大化的趋势。无论是立法上所确立的共同诉讼二分法(必要共同诉讼-普通共同诉讼),还是学理所认可的共同诉讼三分法(固有必要共同诉讼-类似必要共同诉讼-普通共同诉讼),其共同的制度逻辑在于,诉讼程序的“分与合”必须在起诉之时选定,选定之后与之相对应的程序规则贯穿整个诉讼阶段始终。这种共同诉讼二分法在大部分责任形态明确的案件类型中运行通畅,而在多数人侵权领域则陷入“分与合”的选择困境,规则适用摇摆不定。[9]《民法典》第178 条规定:“各侵权人承担连带责任的,被侵权人既可以起诉全部侵权人,也可以只起诉部分侵权人。”最高人民法院颁布《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第5 条规定:“赔偿权利人起诉部分共同侵权人的,人民法院应当追加其他共同侵权人作为共同被告。”《最高人民法院关于审理医疗损害责任纠纷案件适用法律问题的解释》第2 条规定:“在患者仅起诉部分就诊的医疗机构情况下,法院对当事人提出的追加其他医疗机构的申请应予准许。”抛开不同法律文本之间效力位阶的宪政考量,[10]不可否认,此处存在着法律规定与司法解释之间的不协调。但在我国现行法对司法解释的效力未有明确规定、学说也远未形成明确、一致共识的背景下,不做类型区分简单地做出非黑即白的判断都是草率的。两者之间应作何选择,涉及司法解释在宪法框架内的效力位阶问题,并未纳入本文讨论范围(相关文献请参见王成:《最高法院司法解释效力研究》,《中外法学》2016 年第1 期,第272 页;刘风景:《司法解释权限的界定与行使》,《中国法学》2016 年第3 期,第222 页;胡岩:《司法解释的前生后世》,《政法论坛》2015 年第3 期,第40 页)。但毋庸置疑的一点是,在司法解释立法化趋势有增无减的中国语境下,司法解释在司法实务中所发挥的作用早已溢出“解释”的效力等级,成为法院在审判工作中所必须遵循的法律依据之一。如果将讨论划入“根据法律与司法解释的效力位阶从中二选一”的选择题,恰恰可能将问题简单化而掩盖问题的真正本质。因此本文并未从法律效力层面对不同规则进行取舍,而将重点放在规则内容的解读与阐释上。我们更应探究上述不统一规则产生的根源到底是什么。由此有以下两个因素需要重点斟酌:其一,“诉讼程序分与合”时间点的选择问题。在多数人侵权领域,在案件基本事实查清之前,法官无法判断程序的分与合,只能待权责明晰之后才可判断,而何为“案件事实”则是本文第二部分论述的重点。其二,“诉讼规则动与静”的流动性设置问题。规则的流动型涉及取决于“法官查明案件事实的需求”与“原告自由处分诉权的个人意志”两种利益的平衡配比。如何在诉讼的动态流程中呈现程序“分与合”,将在本文第三部分予以展示。

二、“案件事实”之内部构成

无论是将案件事实作为诉讼标的等值构成要件的二分肢说,还是将其作为解释诉讼标的辅助要件的一分肢说,案件事实都是判断原告在诉讼程序中所期望达到的实体法律效果的重要方向标。一般而言,“案件事实”在实务操作上仍然以实体法所构建的要件事实为框架进行确定,即从一个外在客观观察者的角度,以要件事实为框架勾勒出来的引发原告权利主张产生的过往“整体性生活历程”,构成“案件事实”的概念内核。但该概念内核是如何得出,以及该内核在本论文所涉主题“多数人侵权”纠纷类型下具有什么样的表现形态,仍需进一步论证。而原被告之间纠纷发生的原始生活事实构成以下论证的逻辑起点。

(一)比较与分析:德国请求权基础的规范体系

原始生活事实进入诉讼视野,成为具有法律意义的“案件事实”需要借助一定的工具。而这种以“最小单位”为划分标准将案件的实体内容加工为可通过诉讼解决的法律问题的过程,我们都将其纳入“诉讼标的”的概念范畴。[11]王亚新、陈杭平、刘君博:《中国民事诉讼法重点讲义》,高等教育出版社2017 年版,第11 页。无论最小单位的计量标准采纳实体法请求权、诉讼请求与案件事实、诉讼请求或是法律关系,法律效果都是“诉讼标的”永恒的实体内核。这一法律效果以实体法上的权利或法律关系为基础。[12]卢佩:《困境与突破:德国诉讼标的理论重述》,《法学论坛》2017 年第6 期,第77 页。而凯尔森法律规范理论强调,某一特定事件的法律意义是依据某一规范获得的,即要想理解某一自然事件的法律意义,必须以某一规范为基本解释框架才有可能。通过以法律规范为基础来描述事态,于是在法律规范与事态的结合过程中赋予事态以法律意义,从而产生法律事实。[13]Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory, Trans Stanley L.Paulson & Bonnie Litschewski Paulson, Clarendon Press, p.8, 转引自陈景辉:《事实的法律意义》,《中外法学》2003 年第6 期,第668 页脚注32。在此背景下,选择根据请求权基础规范对生活事实进行选择并将其加工为具有法律意义的“案件事实”,无疑最具有可行性。

所谓请求权基础规范,是可供支持一方当事人得向他方当事人有所主张的法律规范。请求权基础的找寻,从诉讼请求出发,以当事人主张之法律效果为指向标。在本文所涉论题“多数人侵害”情境下,受害人向各加害人主张侵权损害赔偿,所有在法律效果层面对侵权损害赔偿责任成立的构成要件予以规范的法律条文均构成请求权的基础规范。探寻请求权基础规范的法律思维方法源自德国,故下文首先以德国为参照系解析该国多数人侵权情境下的一般侵权损害赔偿请求权基础规范,总结规律,然后再回归至中国语境找寻《民法典》中侵权损害赔偿请求权的基础规范。

《德国民法典》第823 条第1 款、第2 款[14]《德国民法典》第823 条规定:“(1)因故意或过失,不法侵害他人之生命、身体、健康、自由、所有权或其他权利者,对于该他人,负赔偿因此所生损害之义务。(2)违反以保护他人为目的之法律者,负同一之义务。依法律之内容,无可归责事由亦可能违反该法律者,仅于有可归责事由之情形,始负赔偿义务。”法律文本译本出自台湾大学法律学院/台大法学基金会编译:《德国民法典》,北京大学出版社2017 年版,以下亦同。和第826 条[15]《德国民法典》第826 条规定:“故意以背于善良风俗之方法,加损害于他人者,对该他人负损害赔偿之义务。”采用类型化的规范模式,确定了一般侵权行为的三种类型(即“侵害法益与权利”“违反保护性法律”和“悖俗致害”),分别构成独立的请求权基础规范。[16]程啸:《侵权责任法》,法律出版社2015 年版,第200 页。多数人侵权行为主要包括共同加害行为、共同危险行为和无意思联络共同侵权行为。共同加害行为规定于《德国民法典》第830 条第1 款第1 句和第2 款[17]《德国民法典》第830 条规定:“(1)数人共同为侵权行为致生损害者,各应对损害负责。不能知数参与人中孰为以其行为致生损害者,亦同。(2)造意人及帮助人,视同共同行为人。”中。该条文是否独立构成多数人共同侵权行为的请求权基础规范在理论和实务界存在分歧。大部分侵权法论著认为该条文只是描述一种“证据规则”,意在降低受害人因果关系证明难度。因此任何一个参与者都可以通过证明他与损害后果没有因果关系而获得免责。而司法判例采纳与之不同的观点,认为该条文构成独立的请求权基础规范。在所有参与者具备共同意思联络的情况下,每一个参与者均需对全部损害后果负责。因此除非参与者能证明自己与其他参与者之间没有意思联络,否则不能以个人行为与损害后果之间不存在因果关系而主张免责。至于受害人因果关系证明难度因此而获得减轻只是附带效果,并不是其原始功能设定或立法本意。[18]MüKoBGB/Wagner, 7.Aufl.2017, BGB § 830 Rn.6-7.

共同危险行为规定于《德国民法典》第830 条第1 款第2 句中。早期司法判例在很长的一段时间里都将该条文视为“因果关系推定”的证据规则,后来联邦最高法院改变观点,认为该条产生了新的侵权责任构成要件,自此通说均将其视为独立的请求权基础规范。[19]MüKoBGB/Wagner, 7.Aufl.2017, BGB § 830 Rn.45; Hemmer/Wüst, Schuldrecht BT II, 4.Aufl., Marktheidenfeld 2011, Rn.388.但也有学者对此持反对意见,认为该条文只是一个减轻受害人证明责任的裁判规则。通过这一规则将“共同危险行为集合之中因果关系无法查明的风险”在数个参与实施危险行为的人中进行合理分配,即推定每个行为人都与损害具有可能的因果关系,因而各人均应对损害承担赔偿责任,除非他能证明其行为与损害之间不存在因果关系。[20]MüKoBGB/Wagner, 7.Aufl.2017, BGB § 830 Rn.4.而在无意思联络共同侵权行为下,因任何一个侵权人的加害行为与损害之间均具备责任成立所需的因果关系,由此受害人都可依据第823 条第1 款要求各侵权人承担侵权损害赔偿责任。只是各侵权人的责任承担方式因各自加害行为与损害之间因果关系类型上的差异,承担按份责任,或连带责任(第840 条第1 款[21]《德国民法典》第840 条规定:“(1)数人就基于侵权行为所生之损害共同负责者,负连带债务人之责任。”)。[22]MüKoBGB/Wagner, 7.Aufl.2017, BGB § 840 Rn.2ff.由此可见,无意思联络共同侵权行为下责任成立的请求权基础仍是第823 条第1 款,第840 条第1 款处理的只是在侵权责任成立之后各加害人的具体责任承担方式问题。[23]程啸:《侵权责任法》,法律出版社2015 年版,第377 页。同理,第840 条第1 款所确立的连带责任承担方式,也并不仅适用于无意思联络共同侵权行为,也可适用于第830 条下所确立的共同加害行为和共同危险行为。[24]Hemmer/Wüst, Schuldrecht BT II, 4.Aufl., Marktheidenfeld 2011, Rn.412.

(二)借鉴与启示:中国法下要件事实的结构分层

综上分析可知,判断某一法律条文能否构成独立的侵权损害赔偿请求权的基础规范,取决于该规范性质属于责任成立规范还是责任澄清规范。《民法典》第1169 条至1172 条构成我国多数人侵权责任的一般规则体系。尽管我国在多数人侵权纠纷类型及其适用范围上与德国有所差异,但规范的结构形式类似,可遵循相似的分析路径。

1.一般侵权行为。《民法典》第1165 条[25]《民法典》第1165 条规定:“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。”构成一般侵权行为的独立请求权基础规范。在此框架下侵权责任产生的侵权行为事实、主观过错事实、损害结果事实以及因果关系事实四个法律构成要件事实都应该纳入“案件事实”范畴。此处无需过多赘述。

2.狭义共同侵权行为。在第1168 条[26]《民法典》第1168 条规定:“二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任。”狭义共同侵权行为制度框架下,“共同的意思联络”取代“每个参与者与损害后果之间的因果关系”,使第1168 条产生了区别于第1165 条的侵权责任成立要件,构成单独的请求权基础规范。由此共同侵权行为项下的“案件事实”范畴扩展至各参与人所实施侵权行为事实、主观过错事实、损害结果事实、“各参与人之间意思联络”事实及其任一参与人与损害之间存在因果关系事实。而“参与人之间是否具有共同侵害的意思联络”成为该项请求权项下案件事实的重点审查对象。[27]如(2018)湘12 民终398 号、(2018)沪民终80 号、(2013)深福法知民初字第659 号、(2018)苏0321 民初1440 号、(2015)粤高法立民终字第450 号等。从法院案件事实查明的立场出发,各参与人均应被纳入诉讼,因为单独参与人的主观意图分别构成“行为整体之意思联络”审查中不可或缺的一环,除非受害人(即原告)没有提供足够的初步证据显示某一参与人存在共同侵权的可能性。[28]如(2014)长中民五初字第00492 号。

3.共同危险行为。在第1170 条[29]《民法典》第1170 条规定:“二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为,其中一人或者数人的行为造成他人损害,能够确定具体侵权人的,由侵权人承担责任;不能确定具体侵权人的,行为人承担连带责任。”共同危险行为制度框架下,侵权责任的成立仍需具备第1165条一般侵权行为的责任成立要件。特殊之处在于,因果关系要件上仅需满足“每个共同危险行为人与损害后果具备可能的因果关系”,除非该行为人能证明其行为与损害之间确定不存在因果关系。笔者认为,第1170 条是否构成独立的请求权基础规范,取决于对该条“可能因果关系”的解读方式。若将其视为“择一因果关系”而取代第1165 条中的“必然因果关系”要件,成为独有的侵权责任成立要件,则构成单独的请求权基础规范。若将其视为“结果推定上的必然因果关系”(因行为人不能绝对排除因果关系的存在),则仍是第1165 条“必然因果关系”要件项下的具体证据认定规则,当然不构成单独的请求权基础规范。由此共同危险行为项下的“案件事实”范畴扩展至若干行为人所实施的共同危险行为事实、主观过错事实、损害结果事实、择一因果关系事实(或“结果推定上的必然因果关系”)。

共同危险行为的困境在于,若干行为人所实施的危险行为都有导致损害后果发生的可能性,而受害人无法证明损害后果具体由其中何人所为。在“案件事实”领域我们应该重点考虑的问题在于,“此处由若干行为人构成的人员圈子”外延究竟划到什么程度才是妥当的。从比较法来看,德国立法条文(《德国民法典》第830 条第1 款第2 句)并没有采用“共同实施”的限制性用语来表述行为人的“参与”行为,也就是说,没有将“行为人之间的内部关联和危险行为之间的同时性”作为“共同危险行为”成立的前提。但此举是否意味着无需对行为之共同性进行任何限制?例如,停在路边的汽车后视镜在某一天晚上被人毁损,但具体是谁干的并不知晓。如果对危险行为不加丝毫限定,则该晚开车经过这条路的车主都要承担责任,此举显然并不合理。[30]MüKoBGB/Wagner, 7.Aufl.2017, BGB § 830 Rn.58.

德国司法判例立场与立法有所不同。一直以来联邦最高法院均要求共同危险行为需纳入一个“事实上统一的、空间与时间上相互关联的进程”(“时空同一性”标准)之中。例如在前一次交通事故中受伤的伤者,在乘坐救护车送往医院抢救的过程中再次遭遇车祸。两次车祸时间间隔15 分钟,相距2.5 公里。法院无法查明伤者最终的损害事实分别是由哪一次车祸导致。[31]NJW 1971, 506.对于本案所涉及的这两次车祸能否纳入共同危险行为的连带责任圈,法院主要从以下两个方面进行分析:其一,进程的统一性标准,即所有危险行为需具备同质性。[32]Brüggemeier, Gert, Haftungsrecht: Struktur, Prinzipien, Schutzbereich, Berlin Heidelberg 2006, S.189.在本案中,前后两次车祸均属因驾驶人疏忽所引发的交通事故。其二,进程的关联性标准,即所有共同参与最终损害结果形成的危险行为,构成一个相互连贯的进程。在本案中,两起交通事故虽然并非同时发生,但也不是毫无关联。时间上的间隔和空间上的距离在本案中法院并非全无考虑。客观上讲,正是因为时空的间隔导致前后两次事故的损害结果无法区分,因此应该分析这种间隔是受害人主观因素还是客观环境所致。本案中,在第一次交通事故发生之后,伤者当时客观上的唯一选择只能是乘坐救护车前往医院就医,而不是停下来查验已经形成的损害。因此不能将第二次交通事故发生后所形成的损害无法区分的局面归责于受害人。法院由此判定本案两次危险行为之间符合进程关联性标准。[33]NJW 1971, 506.随着时间的推移,法院对危险行为之间的时空同一性标准的审查与论证逐渐放宽。[34]NJW 2002, 2841; MüKoBGB/Wagner, 7.Aufl.2017, BGB § 830 Rn.74; 刘保玉/王仕印:《共同危险行为争议问题探讨》,《法学》2007 年第2 期,第75-78 页;程啸:《共同危险行为论》,《比较法研究》2005 年第5 期,第60 页。

我国《民法典》第1170 条同样没有对“共同危险行为”[35]这里需要注意的是,对共同危险行为的界定,中国和德国存在差异。《德国民法典》第830 条第1 款第2 句意义上的“共同危险行为”包括加害人不明和加害份额不明两种情形。加害份额不明的适用前提是,每个参与人都将会导致损害后果的发生,或者全部或者部分,如果不具备这个前提则不能适用830 条第1 款第2 句。比如原告龋齿损害,损害原因是期间喝了A 企业和B企业生产的果茶,可以肯定的是果茶导致损害后果的产生,但是如果损害后果到底是单独由A 企业生产的果茶导致或单独由B 企业生产的果茶导致,还是A 企业和B 企业生产的果茶共同导致,并不清楚,此时不能适用共同危险行为,而只能用823 条单独侵权行为结合840 条由AB 企业承担连带责任(NJW 1994, 932)。中国《民法典》第1170 条将“共同危险行为”限定在“加害人不明”这一类情形中。但无论“共同危险行为”在具体类型上如何划分,两国共同危险行为在制度价值、风险分担和责任分配上并不存在本质差异,因此德国的比较法研究经验对中国制度设置仍具有借鉴意义。中的“危险行为”进行限定。但正如前面所述,将所有接近事故现场的危险源毫无限制地纳入“共同危险行为”的规制范围,将严重扩大承担连带责任之行为人的适用范围,行为人只能通过证明自己的行为和危害结果没有因果关系来排除出这个责任圈,极大加重了行为人的证明负担,未免过于苛刻。因此需要对危险行为的范围进行限定无需太多讨论,关键在于该如何进行限定。从德国司法判例的发展历程来看,“时空同一性”标准设立的本质并不在于审查各危险行为在时间和空间上是否绝对同一,而是在具体个案情境中,时空间隔所导致的具体损害无法查明的风险分配给哪一方(受害人还是侵害人)更为公平合理,在这种风险分配的过程中,时间间隔的长短、时空距离的范围、间隔产生的原因客观性分析、潜在危险转化为现实损害的可能性大小[36]程啸:《侵权责任法》,法律出版社2015 年版,第367 页。等均是其重要的考量因素。

4.无意思联络共同侵权行为。《民法典》第1171、1172 条[37]《民法典》第1171 条规定:“二人以上分别实施侵权行为造成同一损害,每个人的侵权行为都足以造成全部损害的,行为人承担连带责任。”第1172 条规定:“二人以上分别实施侵权行为造成同一损害,能够确定责任大小的,各自承担相应的责任;难以确定责任大小的,平均承担赔偿责任。”所规制的无意思联络共同侵权制度下,行为人仍依据第1165 条第1 款承担侵权责任。侵权责任成立后,根据损害后果的表现形态以及不同参与者之间行为的结合方式,或依照第1171 条承担连带责任,或依照第1172 条承担按份责任。由此可见,第1171 条和第1172 条只是责任澄清规范,而非独立的请求权基础规范。[38]程啸:《侵权责任法》,法律出版社2015 年版,第377 页。因此无意思联络共同侵权行为项下的“案件事实”范畴依然遵循一般侵权行为的结构框架,在此不多赘述。

三、“准共同诉讼”的程序构造

共同诉讼程序应该采纳“分”还是“合”,取决于法官“案件事实查明的现实需求”与原告“处分自身权益的自由尺度”之间的博弈。而诉讼过程本质上就是一个法律适用的过程,用逻辑化语言和框架将其分解,即以请求权基础规范为出发点,通过法律解释、法律创制等方式阐释法条内容,形成大前提;以拟适用法律规范为导向对原始生活事实进行加工整理,形成小前提;结合大前提与小前提,经由涵摄导出结论。[39]卢佩:《“法律适用”之逻辑结构分析》,《当代法学》2017 年第2 期,第97-105 页。因此,在对“准共同诉讼”的诉讼形态进行程序设定时,也可借用此逻辑模型,将整个诉讼流程划分为起诉阶段、法律适用之大小前提的找寻阶段以及司法结论的导出三个阶段,逐项分析每个阶段中法官与当事人之间利益诉求流动对比,力求建立一套与诉讼进程相结合的“准共同诉讼”动态规则,具体如图1 所示:

图1

其一,在起诉阶段,原告自由处分的权利占据主导地位,应由原告自由决定被诉对象的范围,法官对此应予以充分尊重。

其二,在案件审理阶段,法官侧重于寻找法律适用的大、小前提,从本文第二部分对“案件事实”的内部结构剖析即可看出,请求权基础规范的探寻与生活事实的整理加工两个过程并不彼此割裂,而是两者之间目光的相互流转,是一种相互解明的思想过程,[40]只有在考虑可能是判断依据的法条之下,成为陈述的案件事实才能获得最终的形式,而法条的选择乃至必要的具体化,又必须考量被判断的案件事实。参见[德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003 年版,第162-163 页。因此可将其统称之为“案件事实的查明阶段”。在此过程中,法官审理案件的现实需求占据主导地位,采用“宽进”策略,即根据不同的多数人侵权类型,所有纳入各类型案件事实群的行为主体,法官均享有通过“当事人追加”制度将其追加进诉讼的自由裁量权。具体而言,在狭义共同侵权行为中,每一个参与人所实施的行为、所造成的损害均因参与人之间的共同意思联络而被整体评价为一个侵权行为。因此所有参与人均属于该类型的案件事实群的具体节点,法官可依职权追加进诉讼。在共同危险行为中,处于共同危险行为责任圈的各行为人都可能是最终导致损害结果发生的真正侵权人,因此均属于该类型的案件事实群的具体节点,法官可依职权追加进诉讼,除非该行为人能够证明该损害结果不可能是由其行为导致。当然正如前所述,“共同危险行为责任圈”的范围由法官结合个案具体情况加以判定。在无意思联络共同侵权行为中,因其本质属于各行为人的分别侵权行为,原则上每一个行为人的侵权行为及其所造成的损害后果构成各自单独的案件事实群,这一点和一个单独侵权行为没有任何差异。比如当任何一个行为人的侵权行为都足以造成全部损害的,则每一个侵权人单独实施的侵权行为和全部损害后果彼此构成相互独立的案件事实群,法官可尊重原告的自由意志选择任何一个或几个行为人进入诉讼,彼此案件事实独立审查,无需将所有人都追加进诉讼。当各侵权人的行为造成同一损害后果,如果各行为人在诉讼开始之时即能够各自区分责任大小和分割损害后果,则每个行为人的侵权行为和相应的损害后果构成相互独立的案件事实群,否则所有行为人的侵权行为因同一损害后果而纳入同一案件事实群。

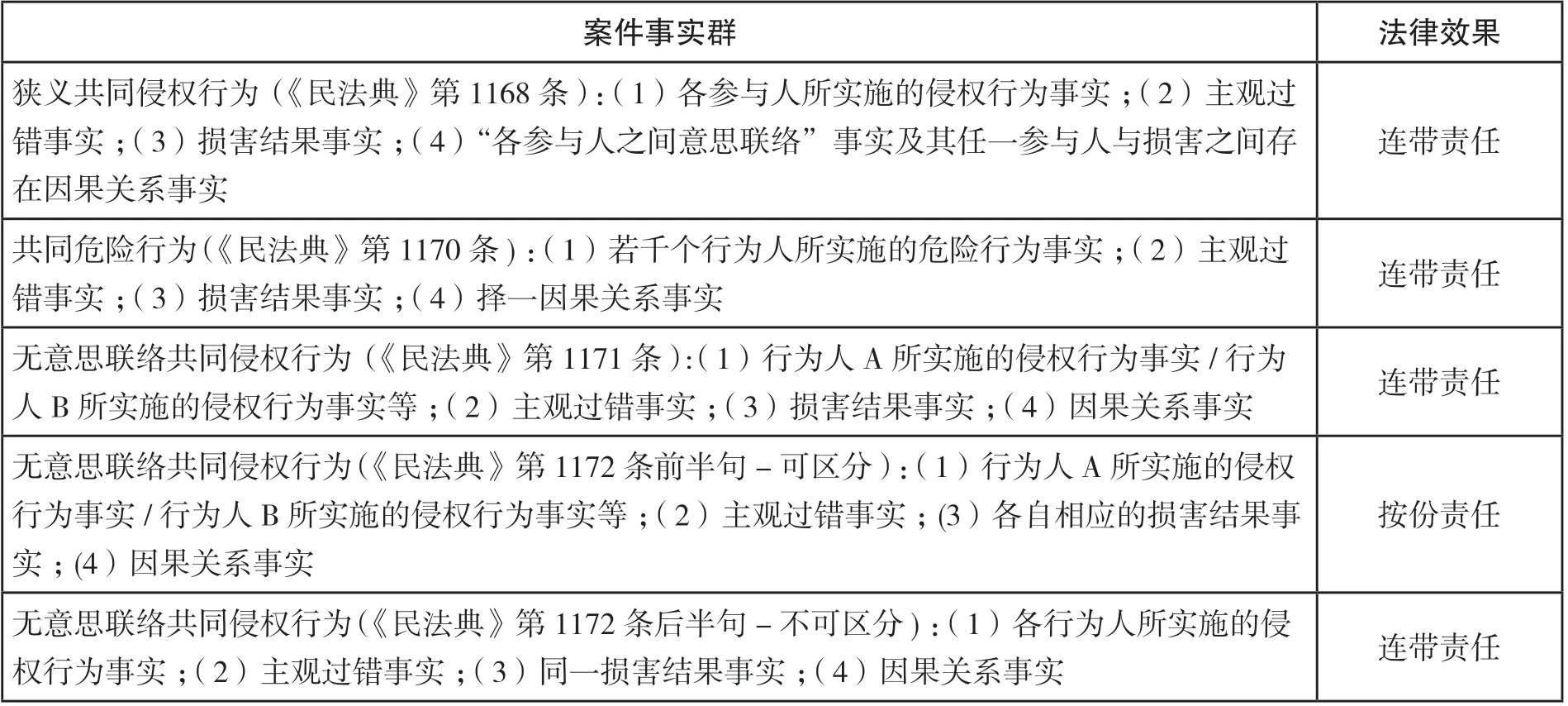

案件事实群 法律效果狭义共同侵权行为(《民法典》第1168 条):(1)各参与人所实施的侵权行为事实;(2)主观过错事实;(3)损害结果事实;(4)“各参与人之间意思联络”事实及其任一参与人与损害之间存在因果关系事实连带责任共同危险行为 (《民法典》第1170 条) :(1)若千个行为人所实施的危险行为事实;(2)主观过错事实;(3)损害结果事实;(4)择一因果关系事实 连带责任无意思联络共同侵权行为(《民法典》第1171 条): (1)行为人A 所实施的侵权行为事实/行为人B 所实施的侵权行为事实等;(2)主观过错事实 ;(3)损害结果事实;(4)因果关系事实 连带责任无意思联络共同侵权行为 (《民法典》第1172 条前半句-可区分):(1)行为人A 所实施的侵权行为事实/行为人B 所实施的侵权行为事实等;(2)主观过错事实;(3)各自相应的损害结果事实;(4)因果关系事实按份责任无意思联络共同侵权行为 (《民法典》第1172 条后半句-不可区分) :(1)各行为人所实施的侵权行为事实;(2)主观过错事实;(3)同一损害结果事实;(4)因果关系事实 连带责任

其三,在案件事实清楚、权利义务关系明晰之后,进入司法结论的导出,也就是责任的承担阶段。在此阶段,原告处分自身权利的自由意志回归至考量的主导价值取向,建立由原告“自由选择”的“排除”机制。详细言之,在上一阶段,法官可以根据审理案件的现实需求,将纳入各类型案件事实群的所有行为主体依职权追加进入诉讼。待案件事实查清之后,原告可以依照个人自由意志将相关的责任承担主体排除出本诉讼程序,是否同时应该扣除该主体本应承担份额,取决于该责任主体的责任形式。如果该类型侵权行为的责任承担方式为连带责任,债权人(受害人-原告)有权向连带债务人(侵权人-被告)中的一人、数人或者全体请求履行全部或部分给付本就是连带之债的题中应有之义,因此原告可以将任意被告排除出本诉讼程序,而无需扣除该主体本应承担的内部份额。[41]如(2018)粤0803 民初151 号、(2018)赣0822 民初543 号、(2018)陕0725 民初499 号。当然留在诉讼程序中的被告在承担赔偿责任后依然可以向其他责任人另行追偿。如果该类型侵权行为的责任承担方式为按份责任,如果原告要将该责任主体排除出本诉讼程序,该责任主体本应承担的份额也应该相应地予以扣除。[42]如(2013)平民初字第06099 号、(2014)大民初字第5737 号、(2015)昌民初字第3006 号。

四、结语

在多数人侵权领域,共同侵权人责任承担的方式取决于各个侵权人的加害行为与损害后果之间因果关系的类型。由于因果关系的形态经常表现为多因一果或多因多果,较单独的侵权形态复杂很多。因此在起诉阶段,法院往往无法根据原告的起诉状即对多数人侵权纠纷中的因果关系类型进行准确判断,而只能随着审理的逐渐深入和证据的多方面呈现而最终认定侵权的类型。对于此类特殊案件,为查清案件事实,应将传统共同诉讼类型中“分与合”的抉择放置入诉讼的动态流程进行综合评估,赋予法官决定案件诉讼标的“分”与“合”的裁量权,但同时不得随意压制原告自由处分诉权的空间。这种共同诉讼程序的新型类型,笔者称之为“准共同诉讼”。适用区域如图2 所示:

图2

准共同诉讼类型的程序规则应根据诉讼流程的不同而灵活设定,在起诉阶段,法官应充分尊重原告自由处分的权利,由其自由决定被诉对象;在案件审理阶段,法官可根据不同纠纷类型中案件查明的不同需求,采用“宽进”策略,将所有纳入案件事实群的行为主体依职权追加进入诉讼;在查明案件事实、明晰权利义务关系之后,采用“排除”策略,由原告自由选择是否将相关的责任承担主体排除出本诉讼程序,至于是否同时应该扣除该主体本应承担份额,取决于该责任主体的责任形式。这种新型共同诉讼类型从规则的内容上看,依然要遵从“分”或是“合”的程序设置,这与传统共同诉讼类型并无二致。但区别在于法官选择“分与合”的时间点并不固定,且这种选择可以随着诉讼进程的推进而发生变化。因此与其将其称之为“一种新型的共同诉讼类型”,毋宁说是一种共同诉讼的临时过渡状态,在起诉阶段赋予原告自由选择被告的权利,而在案件审理阶段按照多数人纠纷类型,或适用固有必要共同诉讼规则、类似必要共同诉讼规则,抑或是适用普通共同诉讼规则。