媒介化视域下在线教学的问题与对策

林升栋 李芳

摘要:随着媒介对于社会各方面的深度介入,我们已经进入“媒介化社会”。作为知识传播和人际交往的重要领域,教育也深受“媒介化”的影响。2020—2022年新冠疫情期间的在线教学,就是以互联网连接为基础的媒介与平台深入且大规模影响教学领域的典型。虽然当前已有不少研究从不同角度对在线教学進行了考察,但从媒介化影响视角进行的探讨还较少。基于媒介化理论“传播型构”的视角,从媒介的物质性、行动者丛、指引框架和传播实践四个角度出发,对疫情期间微博上有关在线教学的热门发帖和评论进行分析发现:在“极端”媒介化的特殊状态下,在线教学行动者游走于物理空间和虚拟空间中,教学上呈现出整体的单向度和规训强化的倾向,参与双方在适应的过程中都表现出了相对消极的接受态度,教学空间中关系的连接和互动意愿都有所弱化。“教以成人”是教育的原点和旨归,也是在线教学的基本遵循。教学参与者应转变规训思维,回归教学本质;增强学生学习的主动性,以连接对抗焦虑;积极拥抱媒介平台,探索多形式互动模式,将教学从由上至下的知识传递转变为多主体发力的知识空间拓展。

关键词:媒介化;在线教学;行动者;技术规则;传播实践

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2023)06-0102-10 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2023.06.012

基金项目:中国人民大学2022年度中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金、中央高校基本科研业务费课题“多元主体共建中国形象亲和力”(2022XWTD011)。

作者简介:林升栋,博士,教授,博士生导师,中国人民大学新闻与社会发展研究中心,中国人民大学新闻学院(北京 100872);李芳,硕士研究生,中国人民大学新闻学院(北京 100872)。

随着媒介对于社会各方面的深度介入,我们已经进入“媒介化社会”。媒介化社会是一个全部社会生活、社会事件和社会关系都可以在媒介上展露的社会,是媒介影响力对社会的全方位渗透。作为知识传播和人际交往的重要领域,教育也深受“媒介化”(Mediatization)的影响。2020—2022年新冠疫情期间的在线教学,就是以互联网连接为基础的媒介与平台深入且大规模影响教学领域的典型。虽然当前已有不少研究从不同角度对在线教学进行了考察,但从媒介化影响视角进行的探讨还较少。疫情期间教育场景处于“极端”媒介化的特殊状态,教学模式的全方位切换给教学活动参与者,包括教师、学生以及学校管理人员,造成了不适。教师、学生、家长都在社交媒体,尤其是微博上发表了大量针对“网课”的看法。这些自然语言文本,大多基于教学参与者亲身参与网课的体验,对这些文本的分析可以反映行动者们在教学活动中的关系、对教学过程中媒介涉入的看法以及对秩序权力变动的感知。因此,本文拟收集疫情期间新浪微博上有关在线教学的自然语言文本,借助媒介化的相关理论,从微观具体的互动实践角度,对互联网媒介之于教育领域的影响进行分析与探讨。

一、文献综述

1.媒介技术与教育

技术的发展助推了媒介的纵向更新与横向扩展,媒介已然渗透至社会与文化的各个角落,日常生活中的实践和社会关系的发展逐渐成为媒介组织和技术中介下的“元过程”(Livingstone,2011)。从莎草纸到互联网,任何一个以技术更新为背景的传播中介变革都面临着挑战。人们会如何理解新媒介?新媒介会给社会带来怎样的改变?它有哪些作用?又有哪些潜在的风险?人们对于新技术的态度,呈现出三种倾向:技术决定论、社会建构论和社会形成论。技术决定论认为,技术作为一种外部力量,其发展会给人类社会带来巨大改变,是社会生活发生变化的驱动力。社会建构论更强调人的影响力,认为人类而非机器,才是社会变革的推动者。新技术的发明产生于社会语境,其接受和推广也会受到政治、经济、文化等其他社会因素的影响。而社会形成论居于前两种观点之间,认为技术的后果来自一种混合的“可供性”(Affordances),人、技术和机构都有能力影响技术的发展和后续使用(南希·K.拜厄姆,2020)。

20世纪50年代,马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)通过实验证明了媒介对学习效果的影响,试图引起人们对教育中媒介作用的注意。麦克卢汉认为:“我们正在进入新型的教育时代,它的目的是发现,而不是传授。”(马歇尔·麦克卢汉,2019,p.13)他一方面强调了学生积极发现和建构的价值,另一方面则要求老师跳出传统教学的讲授模式,注重学生的深度参与。他还认为,教学中工具化、形式化的媒介使用十分片面,教师需要提升自我教学专业高度和媒介素养,在课程设计中充分考虑学生的媒介经验,将媒介素养与课程教学深度融合(孙珏,2013)。

媒介与教育也是媒介环境学派创始人尼尔·波兹曼(Neil Postman)的主要研究议题之一。在他看来,媒介会影响教育的宗旨、目的和教育观念的形成,也会影响个体认知的方式。媒介技术在社会生活领域的快速扩张,极易影响人的思维与认知,有着支配人性和技术统治的趋势。因而为了平衡媒介技术所带来的垄断性可能并避免文化的极权统治,教育需要保持批判性,为学生提供对抗技术控制的精神食粮,并指导学生对媒介进行调查和批判。从历史向度来看,从口语、手稿、印刷再到电子媒介,媒介技术的发展的确推动了教育模式的变革(李曦珍,2013)。就电子媒介(特别是互联网)对于教学模式的影响而言,新冠疫情出现以前,已有学者对远程教学、慕课、翻转课堂等教学模式进行过探讨。但他们通常将这类模式视为传统课堂教学的辅助,或将它们视为未来教学发展的方向,并未从主流和现实的角度进行探讨。新冠疫情暴发后,教学“极端”地依赖互联网。大多数研究者从教育和心理学视角关注这种线上教学的效果,注重从实证的角度,研究哪些因素会对教学效果产生影响以及可针对性地采取哪些改进策略,而从媒介化角度探讨极端依赖场景的研究很少。

2.媒介化理论

早期人们只是将媒介当作承接内容的工具性载体。麦克卢汉提出“媒介即讯息”,倡导以媒介技术或媒介形式而非媒介上呈现的内容作为其主要研究对象(马歇尔·麦克卢汉,2019,p.19)。自此,媒介研究相关学派和思潮纷纷涌现。“媒介化”作为一个学术概念,源于20世纪30年代德国社会学家卡尔·曼海姆(Karl Mannheim)提出的“人类关系的媒介化”(周翔等,2017)。传播理论中“媒介化”概念的兴起,则与欧美国家对于电子媒介在政治社会中的“扩权”,甚至“侵权”现象密切相关。真正意义上完整的媒介化理论的问世,则要归功于丹麦学者施蒂格·夏瓦(Stig Hjarvard)。区别于传播学以往的效果范式和文化研究范式,他认为现有的研究大多是使用媒介以传递意义的研究,限于传播学回路内,而媒介化研究应该“关注媒介在文化和社会中所扮演角色的长期结构性转变”(施蒂格·夏瓦,2018)。夏瓦主张将“媒介化”与价值判断脱钩,强调“媒介化”应被理解为新的互动形式如何取代原有的社会互动方式,以及现有传播及整体沟通技能的扩张如何同时改变面对面沟通的条件(唐士哲,2014)。这被称为媒介化的“制度传统”(Institutional Tradition)。

媒介化理论的另一研究路径是以尼克·库尔德利(Nick Couldry)为代表的“社会建构传统”(Socio-Constructivist Tradition),强调主体与传播工具的过程性互动,其基本逻辑是人类可以使用媒介来改变社会的建构方式(胡翼青等,2017)。社会建构着眼于微观上的媒介化对个体交往方式和交往行为的影响,特别是媒介化对个体交往情境的建构与拓展如何使个体的私人实践与公共活动参与勾连起来(胡翼青等,2020)。社会建构在强调个体主动的同时,也要求将媒介的“物质性”纳入建构活动之中。这里的“物质性”并非单纯的物质或技术特质,而是要从传播活动凭借的对象、基础设施以及身体这三个层面进行理解。

为了解决两大传统的“二元对立”,安德烈亚斯·赫普(Andreas Hepp)和乌维·哈泽布林克(Uwe Hasebrink)提出了“传播型构”(Communicative Figuration)这一框架,指代“一段各种传播行为之间交错联结的过程”(Hepp et al.,2018),它存在于多重媒介环境之中,由拥有共同主题导向的传播行动组成,包含三大基本特质:行动者丛(Constellations of Actors)、指引框架(Frames of Relevance)和传播实践(Communicative Practice)。由此,某一具体社会领域的媒介化问题便可被转化为更为经验性的问题,即描述媒介所生成的特定传播型构是什么(戴宇辰,2021)。本文以“传播型构”框架中的三大基本特质,结合“媒介的物质性”,作为内容分析的基本框架。

二、研究设计

在当下流行的社交媒体中,新浪微博是一个广受人们关注的公共话语平台。在这个平台上,用户可以创造和参与社会公共话题讨论。来自官方的、民间的、草根的、精英的不同声音,都可以在这里得到公开传播。相较于微信,微博平台也更便于获取数据。因此,研究拟从微博上收集不同在线教学参与者的真实体会和看法。

微博上的数据收集分别在两个时间段完成:第一阶段,以“网课在线教育(教学)”“在线教育(教学/学习)” “上网课”为关键词,通过微博热搜进行话题检索。选取2020 年1月27 日至6 月30 日的热搜话题。该时段为2019 年末公共卫生事件暴发以来多地采取在线授课模式的第一学期段,教学参与者对于网课这种新型授课模式还处于熟悉和接受阶段,因而讨论的文本较为全面多样。检索共得到151条记录,剔除了其中与名人、特殊群体、时事热点相关但与个体经验关联较少的话题,得到有效热搜话题120 个。选择每个话题的热门发帖及其点赞数超过100 的评论(对其中的同质化文本进行手动剔除)作为样本。第二阶段,以同样方式检索2020 年9 月1 日至2021 年1 月31 日的话题,此阶段为第二学期段,线下教学恢复,但各地仍不时发生公共卫生事件,在线教学与线下教学交叉进行,相关话题讨论变少,检索得到17 条记录,同样以其中热门发帖与过百点赞评论为样本进行分析。这些热门话题的阅读量都在千万以上,上亿的也不少。尽管不是所有的老师、学生和家长都愿意在上面发言,但从阅读量来看,有相当的代表性,切实反映了在线教学利益相關者参与网课的体验、教学实践中的互动关系以及对秩序权力变动的感知。

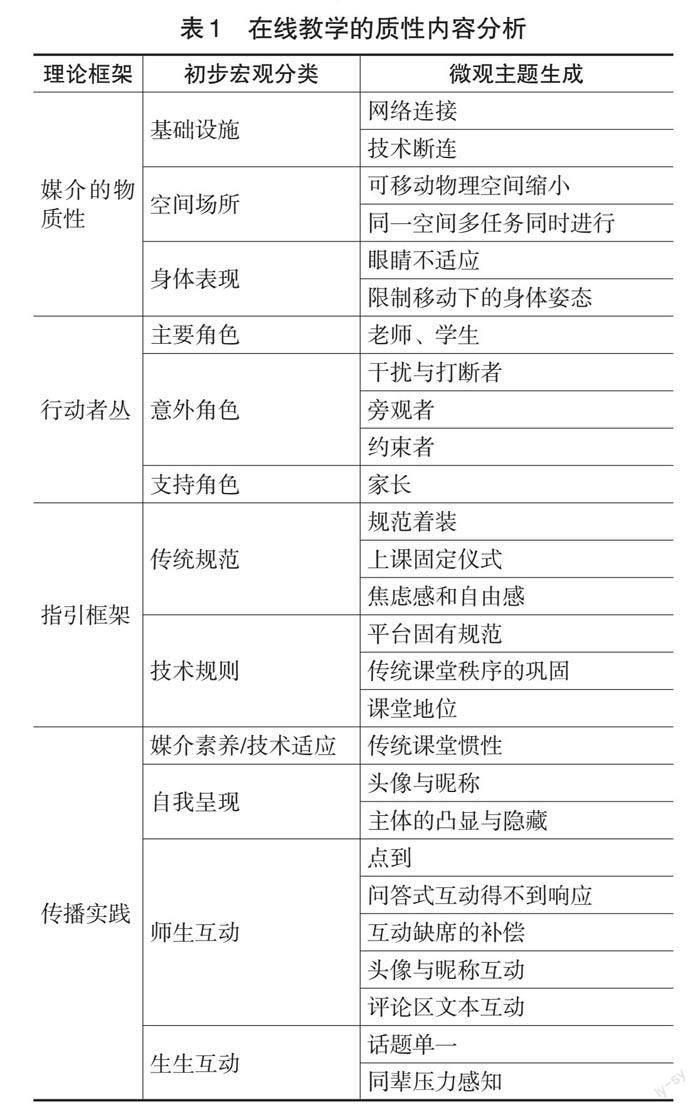

研究者首先反复阅读和讨论资料,以获得对资料的整体感;然后借助“传播型构”的理论框架,对文本中复杂的现象进行宏观的初步分类;再标注出文本中的重要思想和概念,进行开放性编码,并将相似和相关的编码归类形成类别和亚类别;最后,定义类别、亚类别和编码,并从资料中找出相应的摘录范例(朱丹玲等,2018)。遵循这些步骤,研究结合媒介物质性、行动者丛、指引框架和传播实践的框架,初步分成宏观的12类,再从1203 个帖子中提取出了27个微观主题和135 个重要标签,见表1。

以物质性概念“不以人的意志为转移”这一核心特质为基础,线上教学中的媒介物质性维度可从教学赖以发生的媒介平台这一基础设施、教学所涉空间场所以及参与教学互动中的身体表现这三个方面展开;行动者丛维度涉及所有教学活动的参与者,包括教师、学生、家长以及其他可能涉入其中的主体;指引框架主要从以往线下教学中形成的传统规范和媒介技术平台带来的技术规则两方面展开;传播实践维度则涵盖了行动者对媒介技术的适应、在媒介平台上的个性化自我呈现以及线上教学中所涉及的师生、生生互动实践。

三、资料分析

1.媒介的物质性维度:技术基础与空间限制

在线直播授课的顺利进行,要求以顺畅的互联网连接为“基础”。一旦网络有所卡顿或延迟,且不论教学体验如何,最为基础的课堂进度都会受到直接影响。媒介平台的基础技术规则同样也会影响到整体的教学进度和体验。例如,教师常会运用“全体禁言”这一技术规则,以阻断其他主体发声对教学可能带来的干扰。而这一技术性的阻断同样关闭了反馈管道。当授课中出现网络不佳等问题时,学生只能通过发送文字弹幕或评论的方式告知老师。但习惯了线下课堂教学模式的老师们极易沉浸在自己的授课内容中,等注意到学生的反馈时,课程已然过去了一大半。

在线下教学空间中,教师可移动的区域基本局限于教室之内、讲台之上。而在线上教学中,大部分教师会将计算机当作最基本的授课设备,一些教师还会配备摄像机、话筒、手写板等装置辅助课堂教学。此类教学设备的共同点在于固定性较强,但受装置限制,教师在授课过程中基本无法移动。学生则恰恰相反。线下授课模式下,学生被固定在自己的桌椅间难以移动。在线教学中,原有的课堂规则约束和教师凝视不复存在,学生可自由选择便携式听课设备。借助手机和平板等可移动性较强的电子设备,学生可在课程中轻松实现位置转移,活动范围更大,且更容易被其他非课程活动吸引,如吃零食。

大部分学生会在自己的座位上同时进行多类型的媒介活动,如上网课的同时看电视、打游戏、刷微博。曾经三点一线的“食堂—教室—寝室”,变成了“客厅—厕所—床”,听课和其他个人活动的空间转换几乎不存在,公私空间的混用极易引发学生的倦怠感。在听课的压力下,大部分时间里学生被限制在同一个物理空间中的同一位置。他们很少移动,变化更多的是身体姿态。学生们可以选择端坐、瘫坐甚至平躺等姿势参与直播。在不同的身体姿态之下,个体的专注程度则会受到影响(苏状,2021)。随之而来的还有,因长时间注视电子屏幕引起的视觉疲劳和视力损伤担忧。

2.行动者丛维度:教学参与者的角色表现

在线上教学空间中,参与者变得更为多元。一方面,教师和学生实际身处的物理空间是私人化的。以往只是接受着对方注视的教师与学生,现在还是私空间中被注视的对象。学生眼里的老师也是家人眼中的子女、父母、妻子/丈夫,身份角色间的冲突因教学活动在私空间中的嵌入变得更加显著;学生除了要受到在线课堂规则约束(虽然大部分情况下这种约束作用较弱),也要接受私空间中来自父母的教导。

干扰与打断的声音通常从私空间发出,这样的声音通常与私空间中的活动相关。那些因为技术功能(主要是麦克风)的开启意外被公之于众的声音,并不仅是在“声音”这个单一维度上对教学产生干扰,它干扰的是参与者对于同处一个教学空间的想象。参与者“听”声音,却不仅仅是“听到”声音,而是同时完成了一个“听—感知—识别—感官反应—聯想和想象—构筑图景—思维梳理—形成自我认识和理解”的过程(田园,2015)。这样的想象时刻提醒着课程参与者身处不同物理空间的事实。

家长们承载了更多压力,他们一方面在技术设备等物质保障方面对教学活动予以支持,另一方面在规范和约束方面扮演了以往教师和学校管理者的角色。在线课堂可轻松摆脱实时时空的限制,随时录制,可复制性高,更容易被更多的人在任何时间观看与评论,教学活动处于随时被监视的状态(何丽敏,2020)。

3.指引框架维度:传统规范与技术规则

师生着装得体(一些学校要求学生穿校服)一直以来被默认为惯例,甚至被列入学生守则。但在线上教学的大部分时间里,学生不用开启视频,即便是偶尔被要求开启视频,也只需在摄像头可见范围内简单应对,穿衣规范变得无关紧要。对于需要出镜的老师而言,着装打扮会受到一定限制,但也只是在镜头所能看见的范围,直播教学的时候“上装正式,下装短裤”的情形并不少见。准时起床、早起洗头、化妆等课前准备动作被描述为上网课“最大的仪式感”,原本默认的“标准”被视为“例外”,学生们因为短暂逃离传统规训而感到自由,同时也得以在讨论中对传统规范进行重新审视。

当教学参与者不得不分隔多地,同步性的确能够增强人们的去空间感。统一的上课铃能帮助学生们建立起统一的时间感知,“做眼保健操”“起立”等指示下的一致性身体动作则有助于增强“去空间感”。因而有部分老师会要求学生即使是在线上上课,也要做出线下课堂中的习惯性身体动作,以增强学生们的在校感,使学生更加沉浸于教学活动中。

教室这一物理空间与课堂规范严格绑定,一旦脱离了实体教学空间的约束,学生们便会产生逃出感和自由感。以往线下授课时,学生们只是短暂地在课间休息时进行放松调整,上课铃响之后便要立即进入紧张状态,集中精力于课堂。相比之下,线下课堂的松弛感是持续性的,私空间并不会如教室那样对学生形成压迫感。当然,持续性的自由感和放松状态也容易引发焦虑。在线上教学中,学生需要自我驱动,如果学生无法保持以往习惯性受约束的状态,保证听课的专注度,便会将责任归咎于自己不够自律。然而,即便是意识到不够自律,也很少有学生会采取行动改变,大多数情况下只是在不够自律的自我认知中徒增焦虑。

在线空间中的教学除了传统规范的指引,也必然会受到技术规则的约束。技术规则的指引更强调背后可能引发的权力关系变动。一些直播平台会在技术设置上遵照国家政策法规,对涉及敏感词汇的直播间采取封禁措施。一些生物学、医学相关的课程不可避免会涉及生殖器这类被划定为敏感词的内容,但因为技术规则的限制直播间被封,授课活动只能被迫中断。在这里,技术平台手握决断大权,监视着所有直播间的教学活动,一旦发现可能有违前期技术设定的内容,便立即通过技术手段予以干扰甚至完全关闭。教师不得不在授课时考虑到这一技术规则,在备课和授课中都须时刻提防平台随时可能发出的警告。

技术规则与传统规范也有重合之处。在授课过程中,教师作为主讲人拥有随时开启麦克风和摄像头的权力,他们可以将不符合起名规范的学生踢出直播间,也可以在讲授的任何一个时刻要求学生截图证明自己正在认真听课。相较于线下课堂,在线授课中教师们确认学生课程参与状态的频次和手段都变得更多。因此即便是已经进入在线教学空间,学生也不能完全放心,他们需要对授课内容时刻保持关注,以提防随时可能出现的老师确认其是否在场的技术要求。在此种情形下,技术为传统权力的运作保驾护航,学生们则面临着来自老师和操作技术的双重压力和焦虑。

在线上教学中,老师和学生们各自占据着屏幕上等面积的小方块区域,以头像和昵称为主要标识。对于老师而言,教室中前后排的座次区分不再明显,同学们的窗口排列基本以进入直播间的时间顺序为标准。学生也不再以仰视姿态聚焦于老师,他们可以随意查看其他学生的头像和昵称(若开启了视频也可对其他同学在镜头前的表现进行观察)而不被发觉,甚至也可以只专注自己,弱化其他主体对自身的影响。以腾讯会议这一媒介平台为例,参与者本人的窗口被系统默认设置为“前排”,在屏幕中的顺序排列仅次于主讲人窗口,这虽然不代表着老师视角中的前排,但从学生角度来说,也会提高自身的主体意识。

大部分情况下课堂的互动由老师开启,老师可随时向学生发问,且向学生施加压力要求回答。但在线上教学中,学生可以技术连接为借口拒绝回答。老师的讲授过程,也可能因为学生的意外开麦被打断。身处私空间的学生默认自己的“悄悄话”不会被老师听到,并不会顾及声音分贝,但意外的开麦却将“悄悄话”公开化,老师讲课的声音会因为受到其他麦克风发出的声音的干扰而变得模糊,因而在干扰课程进度这一方面,学生的作用比以往更加突出。

4.传播实践:个性化与互动实践

教师作为课程的发起方,相比以前直接走进教室开始上课的简单动作,在线教学需要技术性操作更多。受教学惯性影响,在从线下到线上的教学转换中,教师们所遭遇的冲突会更多。如,讲课忘记打开麦克风、不会进行音量控制、基于传统课堂的空间印象展开云空间的活动等。相比之下,学生们在技术适应方面所面临的压力较小,即便出现了不适应技术的情况也不会直接影响到整体教学活动。

师生各自以头像和昵称为标识占据电子屏幕中的一小片区域,头像和昵称被用来区分个体,是个体在线上教学空间中自我呈现的重要手段。学生不再是制式化管理下的“姓名+学号”,而有了更多展现自身个性的空间。在线教学中老师对于学生们的想象更加偏向于一个整体,差异化并不明显。在这种情况下,个体凸显的方式便不再以传统的外在身份特征为主,取而代之的是头像、昵称或者是出镜画面等数字技术介入后的表征。采用真人头像、趣味性昵称、搞怪视频背景墙、特别的出镜画面等都可以成为在众人中凸显自身的有效方式。相对地,个体也可以通过头像、昵称等方式进行自我隐藏。比如,通过选取不好念的、和其他同学相似的昵称,以避免受到老师的关注。

当然,个体的凸显逻辑并不完全由学生自己的个性化设定决定。例如,学生在进入直播间时会显示昵称,而当学生在课程进行中退出又再次进入时,课程直播间往往会出现众人可见的“某某某进入直播间”这类较为突兀的提示。在这种情况下学生很容易被老师认为是没有好好听课,容易被点名。

就教学中的交互性而言,不论是在线下的面对面课堂还是在线的直播授课,都是以讲授为主,即“教师讲授,学生聆听”这样一种较为单向的模式。在面对面课堂中,师生间的互动以“问—答”式互动为主,即老师提问,学生在教师和班级同学的凝视下被迫起立回答。而在线上教学中,技术赋予了听课者拒绝的空间。听课者能以技术问题(网络不佳、麦克风异常等问题)为借口,选择不回答或者忽视提问这样的方式来逃避“问—答”式课程互动。在这种情况下,大部分老师会基于时间关系和授课效率的考虑,选择跳过互动阶段。如此一来,老师对于课程交互的主导作用不复存在。

空间的阻隔下,老师无法随时确认学生的学习情况,因而会更为频繁地通过点到这类方式对学生的听课状况进行确认。又因为在线课堂寻求互动回馈无果,老师难以得知学生对课程知识的掌握程度,不安感和无奈感增加,随之而来的便是通过布置更多的课程作业来检验教学效果。这一点在样本文本中体现得十分明显:很多学生抱怨网课作业比线下课作业多得多,且形式五花八門,令人疲于应对。而这正是课堂互动缺失的代偿性后果。

媒介平台为在线教学提供了文本讨论区,这里也是教学互动得以实现的主要场所之一。老师会要求学生在评论区回答问题,学生也通常会主动在课程开始前或结束时发送问候语,甚至在课程进行中发布一些与课程内容无关的评论。这些文本问候并不总是如线下课堂问候那样模式化,如一则微博评论所说,“现实中我唯唯诺诺,网络上我重拳出击”,学生会采用互联网流行词汇、缩略语句、网络用语等较为新奇大胆的表达方式,跳出传统框架开启新形式的互动。讨论区的文本互动实质上是一种在严肃教学空间中进行的带有趣味性和逾矩意味的互动尝试。对于掌握这些语言的学生来说,这些词汇和语言风格变成了圈内人的标志,有助于增强群体内部的亲密感和凝聚力。那些不了解文本含义的老师被隔离在圈子之外,只有当他们主动接受并学习掌握这类语言使用模式后,才能够更加轻松地实现与学生间的交流。

在线教学空间中互动的发生还有另一个特别的场所——自我展示区域,即头像与昵称。在文本中我们发现,一些学生会迎合老师的头像和昵称偏好,修改自己的个人头像和昵称。如有老师的网课头像照是电视剧《庆余年》中的角色范思辙,第一天上课后,好多学生就把头像也改成了《庆余年》里的人物角色。这既是学生期望与老师建立起亲密感和联系感的体现,也是潜在的激发师生互动的趣味性尝试。

当然,教学空间中的互动不只在师生之间,学生间的互动也十分重要。同伴学习能增强自主效能,提升自信,有助于实现学生间的共同发展。线上教学中的生生互动缺乏了现实的环境背景,大部分学生在课中和课后都只会沉浸在自己身处的物理空间,参与所在空间内的个人活动,生生互动往往仅限于“点到了”这样的课程提示,话题较为单一。同伴互动的缺失也会增加学生的焦虑感,会产生自己不如其他同学那样专注的消极心理暗示,在无形中增加了同辈压力。

四、研究发现

1.连接弱化:教学关系的淡漠化趋势

教学过程不仅是一个认识过程,同时也是一个涉及教师与学生的动态人际交往过程。交往互动促成关系连接,教学过程中的关系发展与认知提升相伴而生。相比传统线下教学情境,在线教学中的关系连接有所弱化,教学关系存在淡漠化的趋势。

连接预期被打破成为教学关系淡漠化的首要表现。教学参与者对于媒介技术介入教学活动的预期停留在线下课堂时的“辅助”作用,期望借助某些课堂辅助设备可以在原有教学连接的基础上,进一步提高教学互动的频次和质量,优化师生双方教学体验。然而,当媒介技术成为教学活动赖以发生的基础性存在时,行动者不仅无法借助媒介技术优化连接,甚至可能因为基础性技术设置问题而无法建立连接。当媒介作为基础设施存在,教学参与者的媒介使用能力成为必要前提,原本由师生自主驱动的关系连接成为了技术支配下的随机事件。网络卡顿、全体禁言、意外开麦……,参与者期望的连接随时可能被切断。而一旦断开连接,师生对于互动的掌控感将被极大削弱,对于互动的期待也将大大降低。

除此之外,教学过程中的现实互动表现也显现出了组织化互动减弱、非正式连接缺失、深度连接受限三大问题。在线上课堂教学中,学生可以“网络不好”“麦克风故障”等问题为借口不回答或忽视提问,逃避组织化课程互动。在线下课堂中,非正式互动往往发生在课后,发生在私下的日常交流中。非正式连接为学生的情感影响、行为培养与人格熏陶等提供了宝贵的时机和空间(叶子等,2001)。然而,在线教学中的非正式互动失去了其发生的客观场所,学生间的互动频次相比线下课堂中的生生互动更少。在课间休息时,大部分学生都会在自己所处的物理空间中走动或是选择诸如打游戏、刷微博等其他媒介性活动,与同学间的互动仅限于上课提醒、作业分享或者其他与课程直接相关的内容。自我娱乐需求的满足大于互动连接的需求。就连接深度而言,在线教学中的关系推进也因媒介中介而受限。没有一种媒体能提供面对面交流中的亲密感和联系感。在线教学既可能因视线聚焦与课堂氛围相对缺失而缓解学生的压力,也可能因为无法感知情绪而增强距离感。许津津(2021)发现网课的负面体验包括:因时空分离所带来的时间煎熬感与空间隔绝感、因身心疲惫所带来的生理倦怠与心理焦躁、因人际关系疏远所带来的师生关系淡漠与同伴关系生疏、因教学形式单一所带来的教学方法单调与教师角色固化。

网络教育导致的情感淡漠问题由来已久(吴全洲,2008),但值得一提的是,虽然直接教学互动促成的连接有所弱化,但基于潜在互动建立连接的可能依然存在。学生们通过头像、昵称和评论区文本进行潜在互动。对于掌握这些符号规则和隐含意义的学生来说,这一方面是将老师隔离在外的内部狂欢,另一方面也体现了学生与老师进行连接的意愿。当老师们掌握这些符号意涵,再对学生们的互动尝试(如,迎合老师的头像和昵称修改个人设置)进行趣味性响应,便能将师生间的潜在互动请求转变为现实互动。

2.背离“育人”本质:单向度教学的深化

“单向度教学”概念引自赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse)《单向度的人》一书,认为单向度社会中的教育是被异化了的教育,教育的工具理性向度被无限强化,背离了培养完整的、全面的、和谐发展的人的教育本质(付永昌,2010)。单向度教学遵循经济效率至上的科学主义范式,在程序上遵循“默认教学目标—教学选择与组织学习活动—评价学习结果”这一线性逻辑展开(杨燕燕,2009),而这一线性逻辑倾向在线上教学中则表现在模式化的课程设计、被禁言的学生反馈和形式化的教学互动三个方面。刘振天等(2020)通过调查也发现,单向度教学束缚着线上教学。

从数据文本来看,大部分在线教学的课程安排照搬线下,课时长度和课间休息时间也都与线下课堂保持一致。然而,在线教学状态下,学生的可活动范围主要是在自己家中,移动受限,听课活动和其他个人活动间的空间转换几乎不存在。在有限的物理空间内,学生从早至晚面对同一块电子屏幕,极容易产生视觉疲劳和心理倦怠。以往被视作休息放松的“屏幕时间”变成了教学禁锢,“以前抱着手机嗨一天,现在抱着手机愁一天”,学生们仿佛成了“毫无感情的知识接收器”,面临着精神和身体的双重疲劳。以体育在线教学为例,原来灵活多变的身体实践教学变成了线上死氣沉沉的“听看课”教学,最需要让身体参与的一门课程,却让身体处于一种“缺场”的状态,单纯发挥“心灵”想象,导致“教无法,学无力”的尴尬局面(王彤,2022)。

“全体禁言”是大部分授课老师常用到的技术操作,其目的是防止意外事件干扰课程进度。但这一设置也彻底隔绝了学生发言反馈的可能。如前述文本分析提到,“全体禁言”设置基于主讲人(即教师)视角,教师之外的参与者被视为课程的潜在干扰和打断者。老师在课程讲授中占据绝对主导地位,学生被要求毫不质疑地接受知识。而这也是单向度教学的重要表现——忽视学生主体地位。

基于对资料文本的分析,本研究也发现,在线教学中“互动”让位于“效率”的情况更为普遍,而所谓的“互动”往往只是形式化的课堂问答。一方面,延续线下课堂的惯性,真正意义上的教学互动在大部分情况下不被允许。大部分教师按照自己的课程规划和进度掌控课程节奏,能够预留出来的讨论时间较少。在线教学中观点讨论语境的缺失、不再可见的眼神示意等暗示性鼓励,也导致学生们的主体表达受限。形式化的问答式互动在线上教学中也可能因为媒介技术的干扰和学生的故意逃避受挫。教师授课的效果需要通过所授对象的外显行为进行检验,老师需要在短时间内以此为依据决定是否需要调整以及如何调整和执行自己的讲授活动(肖禹等,2020)。为了确认学生的听课状态和效果,机械式的“点到”和作业布置变成了教师寻求反馈的常态化手段,由此再一次强化了教师主导下的单向度教学模式,使得在线教学活动在“教师确认在场—学生互动逃避—机械化作业布置—教师确认授课效果”这一程序化过程中循环往复。媒介技术在此成为了教师权威施展和学生逃避互动的手段,在不经意间让互动的意涵流于表面化和形式化。

3.无处可逃:全方位的教学规训

寄宿学校封闭管理、秧田式的座位安排、以成绩为基准的等级排列等空间分配方式都被视作规训教育的重要体现。时间控制被视为规训权力发生作用的另一大帮手。学生们在时间的精细化分配中(如严格的课程表安排)完成指令性动作,同时也发展以固定的身体姿态(如坐姿修正)为代表的效率最大化的时间利用手段。

互联网技术的发展似乎成就了一种社会全体成员之间平等、互动、共享的新型关系与新的情境(杨乐怡等,2019)。但当与规训密切绑定的教学活动转移至线上,线下空间变得不可见的时候,借助时空技术所实施的规训权力却并未发生消解。网课平台全方位的教学质量监控,比如签到、抢答、选人回答、随堂测试、作业批改等,充分利用了福柯的规训机制(吴龙桓,2020)。穿衣自由、随意走动、随时随地玩游戏……,学生们的确因为脱离物理空间的规训而感到自由,然而随之而来的还有无止境的焦虑,诸如“网课一点没上,作业一点没动,玩游戏也玩不安心”此类“边玩边焦虑”的学生并不少见。在学生眼中,规训本身与学习成果绑定。如果无法在上网课时将自己调整至受规训状态,将无法获得好的学习效果,更不能适应未来线下复课后的状态(如“网课划水一时爽,开学考试做文盲”)。当自我规训的努力无果时,学生们会归罪于自己不够自律,而不是思考原有规训发生的条件与在线教学状态可能存在的不适切问题。

除了自我控制,在线教学中的规训还出现了新的“监工”。媒介平台的技术规则持续巩固着传统秩序。教师作为主讲人拥有随时开启麦克风和摄像头的权力,他们可以将不符合起名规范的学生踢出直播间,也可以在讲授的任何一个时刻要求学生截图证明自己正在认真听课。在此种情形下,技术为传统规训的运作保驾护航,学生们则面临着来自老师和操作技术的双重压力和焦虑。除此之外,原本居于二线的家长群体因在线教学嵌入私空间的特性,不得不充当起支持者和监视者的角色。家长们被输入规训与知识并生共存的意识,将规训以爱之名加之于学生之上,而这样的规训往往无处不在,让人难以逃离。

网络匿名观看对师生双方都产生了“规训”。福柯提出,“全景敞式监狱”借助“少数监看多数”,处于监狱中心的监视会使犯人产生一种内心的自我约束,权力在无意识中自主运行。線上教学则是一种“多数观看多数”的场景,校领导、家长都可以加入课堂旁观中。有老师提到,自己的直播被学生所在村庄的许多人一起观看,这种处于隐蔽空间的匿名观看者无疑给教师和学生带来了额外的监视与压力(何丽敏,2020)。

4.媒介潜能:开启互动新方式

在线教学中老师可要求学生在评论区回答提问,学生也会主动发送问候语,甚至在课程进行中发布一些与课程内容无关的评论。这些文本评论并不总是如线下课堂问候那样模式化,学生会采用互联网流行词汇、缩略语句、网络用语等较为新奇大胆的表达方式,更容易跳出传统框架开启新形式的互动。那些不了解文本含义的老师只有主动接受并学习掌握这类语言使用模式,才能够更加轻松地实现与学生间的交流。亲近性的表现,不再限于面对面交流,人们甚至可以利用纯文本媒体传递社交线索、娱乐性和幽默感。在线上教学实践中,媒介平台给予师生双方自我展示的空间。头像、昵称和视频背景墙设置都被用作自我展示的窗口,行动者以此公开展示自己的兴趣爱好,彰显个性。相比传统面对面教学中的固化印象,媒介平台为个人提供了更多的展示维度,为基于兴趣的关系连接提供了更多可能。师生间的头像和昵称互动,便是相较传统严肃化教学关系而言更加亲近和幽默的体现。而在评论区文本互动中的流行语混用、输入法错误、缩略语和歧义性文本的使用,实质上是一种娱乐化和幽默化的表达方式,有助于在生生互动中引发共鸣,在师生互动中拉近距离。

传统教学中面对面交流互动的严肃性和权威感与课堂空间的规训绑定,暗示只有严肃性的、权威式的师生关系才会导向好的教学成果,而在线媒介所带来的些微变革被视为需要修正的非理想化互动。但这些细小转变中暗含着的、超越传统互动方式的变革却可能没被认真对待。

五、对在线教学的建议

1.转变规训思维,回归教学本质

“教以成人”是教育教学的原点和旨归,也是在线教学的基本遵循(张媛媛等,2021)。学校和教师应更多思考如何在课程设计中嵌入学生的主体性,如何借助技术开启多样化的在线互动,如何让学生在吸收课程知识的同时强化自我表达、发展个性等。除此之外,还要思考学生群体的整全式进步,推进教学关系和教学共同体的建设,深化“群体成人”的方式。学习效果的认定也不应唯成绩论,要着眼于学生的切实收获,从更多样的维度进行评价。

2.优化私空间关系,拓展非正式学习空间

家长自身应该意识到成绩并不是衡量学生价值的唯一标准,在按照老师的指示对孩子的学习行动进行约束之余,也应主动去触动和活化学生已有的经验,包括在私空间活动中形成的知识体验和生命体验(陈亮等,2007)。家长可将家庭和小区作为学习的资源,以学生的亲身经历、家人故事、家庭关系和小区议题等私空间活动中的亲身体验为基础,在互动中启迪孩子从经验出发进行深度思考,激发共情力、创造力与成就感。家长应对孩子所学课程内容保持好奇心,以平等对话姿态引导孩子对所学内容积极发表见解,充分利用好私空间中的互动,在助力孩子成长的同时维系好亲子关系。

3.增强主动性,以连接对抗焦虑

老师要积极引导学生正视自身的互动交往需求,借助技术开展多样化的沟通交往活动,引导学生尊重和认识课程场域中他者的存在,帮助学生获得归属感、成就感、荣誉感(刘敏等,2021)。老师可尝试跳出“课上讲授—课后布置作业”的线性教学模式,在发布课程大纲后,请学生主动表达对课程内容的看法,以“课前发问”的形式激发学生的主动思考。除此之外,老师还需要对学生的互动交流请求进行积极响应,对学生的主动提问和积极回答予以肯定,完善在线教学奖励机制,在积极作为和正向反馈中形成良性循环,发展良好的师生关系。

4.拥抱媒介平台,启动课程互动

可通过在教学过程中嵌入可点击回答的问题(如弹窗式问答)的形式以激发学生的参与(崔允漷等,2020)。问题的设计需要更加精细化,且要以学生可理解的方式提出,避免机械式设问。在课程设计上一方面需要设置考查学生对课程基本内容掌握情况的问题,另一方面也要有足以激发学生学习兴趣的问题,增强学生的参与感。彰显个性的昵称、头像和视频背景墙设置给师生互动、生生互动带来了出乎意料的效果,课程进行中实时更新的评论区文本也是开启互动的有效资源。对于那些没能及时给出回答的评论,老师应在课后给出解答。教师可用相对轻松活泼的话语表达对学生们评论的响应,通过对流行语、缩略词等非严肃性语词的使用拉近与学生间的距离。

总之,线上教学要让学生有一种“见屏如面”的感觉,就必须立足建构主义,链接生活情境(王永林,2022)。居家在线学习是一种在非正式学习环境中进行的学习。教师不仅应注重开发非正式学习环境中的学习资源,还要观照媒介给学习者带来的影响。在后疫情时代,在线教育与线下教育必然会走向融合。这种融合需要超越技术的视角,重构制度中的规训与监控,重建教学文化,重组教学结构,再造教学程序,让疫情期间长期的在线教学经验成为中国教育改革和发展的资源(崔允漷等,2020)。

参考文献:

[1][丹麦]施蒂格·夏瓦(2018).文化与社会的媒介化[M].刘君,李鑫,漆俊邑.上海:复旦大学出版社:4.

[2][美]马歇尔·麦克卢汉(2019).理解媒介:论人的延伸(55周年增订本)[M].何道宽.南京:译林出版社.

[3][美]南希·K.拜厄姆(2020).交往在云端:数字时代的人际关系[M].董晨宇,唐悦哲.北京:中国人民大学出版社:47.

[4]陈亮,朱德全(2007).学习体验的发生结构与教学策略[J].高等教育研究,(11):74-77,109.

[5]崔允漷,余文森,郭元祥等(2020).在线教学的探索与反思(笔谈)[J].教育科学,36(3):1-24.

[6]戴宇辰(2021).媒介化研究的“中间道路”:物质性路径与传播型构[J].南京社会科学,(7):104-112,121.

[7]付永昌(2010).基于单向度理论的人与教育异化之反思[J].西南大学学报(社会科学版),36(5):134-136.

[8]何丽敏(2020).“在场”与“规训”:直播教学场景与行为研究[J].当代教育科学,(8):28-33.

[9]胡翼青,王焕超(2020).媒介理论范式的兴起:基于不同学派的比较分析[J].现代传播(中国传媒大学学报),42(4):24-30.

[10]胡翼青,杨馨(2017).媒介化社会理论的缘起:传播学视野中的“第二个芝加哥学派”[J].新闻大学,(6):96-103,154.

[11]李曦珍(2013).语言媒介技术的教育模式及其变革——麦克卢汉主义“媒介即讯息”的教育变革论[J].兰州大学学报(社会科学版),(3):48-56.

[12]刘敏,胡凡刚(2021).遮蔽、破局与解蔽:在线教学的分析与思考[J].现代教育技术,31(3):28-33.

[13]刘振天,刘强(2020).在线教学如何助力高校课堂革命?——疫情之下大规模在线教学行动的理性认知[J].华东师范大学学报(教育科学版),38(7):31-41.

[14]苏状(2021).手机屏幕的具身视觉建构研究[J].新闻大学,(7):46-59,120-121.

[15]孙珏(2013).麦克卢汉的媒介教育思想述评[J].全球教育展望,42(9):39-48.

[16]唐士哲(2014).重构媒介?“中介”与“媒介化”概念爬梳[J].新闻学研究,(121):1-39.

[17]田园(2015).媒介融合环境下广播媒体的非视觉空间拓展[J].当代传播,(6):81-83.

[18]王彤(2022).新冠疫情背景下体育线上教学:实施困境与应对策略[C]//中国体育科学学会.第十二届全国体育科学大会论文摘要汇编——专题报告(体育社会科学分会).成都:成都体育学院研究生院:3.

[19]王永林(2022).线上教学如何让学生见屏如面——小学语文线上教学的问题诊断及改进策略[J].西藏教育,(6):24-26.

[20]吴龙桓(2020).从福柯规训视角来看超星学习通在大学英语网课中的作用[J].校园英语,(46):42-43.

[21]吴全洲(2008).网络教育中的情感淡漠与反思[J].继续教育研究, 24(12):47-49.

[22]肖禹,梁进龙(2020).教学本质的存在现象学解读[J].陕西学前师范学院学报,36(6):91-97.

[23]许津津(2021).大学生网络课程负面学习体验研究[D].长沙:湖南师范大学:Ⅰ.

[24]杨乐怡,钟大年(2019).“关系技术”:互联网技术的社会化内涵[J].现代传播(中国传媒大学学报),41(12):140-145.

[25]杨燕燕(2009).基于批判的课堂互动观[J].全球教育展望,38(4):35-39.

[26]叶子,庞丽娟(2001).师生互动的本质与特征[J].教育研究,(4):30-34.

[27]张媛媛,程良宏,韩光明(2021).“教以成人”:线上教学的原点回归及其实现[J].教育理论与实践,41(22):54-58.

[28]周翔,李镓(2017).网络社会中的“媒介化”问题:理论、实践与展望[J].国际新闻界,39(4):137-154.

[29]朱丹玲,周云仙(2018).護理文献中质性内容分析法的应用误区探讨[J].护理学杂志,33(21):97-99.

[30]Hepp, A., & Hasebrink, U. (2018). Researching Transforming Communication in Time of Deep Mediatization: A Figurational Appoach[M]// Hepp, A., Breiter, A., & Hasebrink, U. (Eds). Communicative Figurations. Transforming Communications—Studies in Cross-Media Research. Palgrave Macmillan, Cham:30.

[31]Livingstone, S. (2011). If Everything Is Mediated, What Is Distinctive About the Field of Communication?[J]. International Journal of Communication, 5(5):1472-1475.

收稿日期 2022-12-09 責任编辑 汪燕

Problems of Online Teaching and Learning and Solutions from the Perspective of Mediatization

LIN Shengdong, LI Fang

Abstract: With the deep involvement of media in all aspects of the society, we have entered the “mediated society”. As an important field of knowledge dissemination and interpersonal communication, education is deeply influenced by “mediatization”. Online teaching during the COVID-19 pandemic of 2020-2022 is a typical example of the deep and large-scale impact of Internet-connected media and platforms on the teaching field. Although there are lots of research on online teaching from different angles, there are few research from the perspective of mediatization. Based on the framework of “communicative figuration”, which consists of materiality of the media, constellations of actors, frames of relevance and the communication action, popular posts and comments on online teaching on Sina Weibo during the epidemic period are analyzed and results are found as follows. In the special state of “extreme”mediatization, online teaching actors walk in physical space and virtual space, reflecting the tendency of the overall one-dimensionality and discipline strengthening of teaching, while both the teaching and learning participants show a relatively negative acceptance in the process of adaptation, and the willingness to actively connect and interact with each other in the teaching space tends to be weakened. “Teaching to make a person” is the origin and purport of education, and also the basic guideline of online teaching. Teaching participants should change their traditional regulatory thinking and return to the essence of teaching, enhance students’ learning initiative against anxiety, actively embrace media platforms to explore multiple modes of interaction, transforming teaching and learning from top-down knowledge transfer to horizontal knowledge space expansion supported by multiple subjects.

Keywords: Mediatization; Online Teaching; Actors; Technical Rules; The Communication Action