中国高校医学期刊论文统计报告推荐清单(2023版)

中国高校医学期刊论文统计报告规范编写组

1 编制说明

统计设计、统计分析和结果报告的严谨性、准确性及完整性是医学论文科学性和规范性的重要体现,也是Meta分析等文献再利用的重要依据。英文医学期刊普遍参考国际医学期刊编辑委员会(International Committee of Medical Journal Editors,ICMJE)提出的“医学期刊学术著作实施、报告、编辑和发表建议”(Recommendations for the conduct,reporting,editing,and publication of scholarly work in medical journals)及EQUATOR协作网发布的针对多种研究设计类型的报告声明等规范,如《增强流行病学中观察性研究报告质量》(Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology,STROBE)声明、《临床试验报告统一标准》(Consolidated Standards of Reporting Trials,CONSORT)声明、《系统综述和Meta分析优先报告条目》(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses,PRISMA)、《诊断试验研究报告标准》(Standards for Reporting Diagnostic Accuracy Studies,STARD)和《个体预后或诊断的多变量预测模型透明报告》(Transparent Reporting of a Multivariable Prediction Model for Individual Prognosis or Diagnosis,TRIPOD)等。这些报告、声明和标准主要基于不同的研究类型制订,条目多、内容细且专业性强,主要适用人群为具备统计基础的专业人士。中文医学期刊目前尚无统一的统计报告规范与标准。因中外文化背景的差异,也不宜直接采用国外的规范和标准来评价中文医学期刊论文的统计报告质量。

为进一步规范中文医学期刊论文的统计报告,我们曾编写了《中国高校医学期刊论文统计报告推荐清单(2021版)》。为适应医学期刊论文统计报告要求的变化,在对清单实践应用总结的基础上,我们对该清单进行了部分修订,形成《中国高校医学期刊论文统计报告推荐清单(2023版)》。该清单根据中文医学期刊论文的基本结构,涵盖题目与摘要、前言、对象与方法、结果、讨论、其他信息和外文字符表达7个方面。与已有的医学论文相关研究报告规范相比,该清单具有以下特点:①兼顾医学论文中参数估计、差异性比较、关联性分析及诊断试验等分析目的,同时对常用统计学外文字符的规范表达和书写提出建议。②该清单聚焦论文的统计报告质量,主要用来规范和评价论文的统计报告质量。③条目简明扼要,具有通用性和普适性,适用人群为医学期刊编辑、审稿人和作者。

该清单是医学期刊论文统计报告规范的通用型清单。在应用该清单时,不仅要进行形式审查,对照清单检查需要报告的条目,还要对内容进行审查,包括:①完整性,例如统计描述和统计推断是否都有数据呈现,回归分析时是否有解释变量的赋值说明等。②正确性,例如总样本量和分组样本量合计是否相等,统计方法的选择与设计类型是否符合,结果中的统计量和P是否正确,回归分析时是否考虑多重共线性问题等。③规范性,如统计术语、统计符号及统计图表的规范表达等。④逻辑性,特别是数据统计分析策略的逻辑性。⑤一致性,例如题目、研究目的、研究方法、研究结果和研究结论的内在联系是否一致。

该清单的编写和修订得到了中国高校科技期刊研究会医学期刊专业委员会的大力支持,凝结了全体编委的智慧和心血。著名生物统计学专家中山大学方积乾教授和编辑出版国家标准制修订知名专家北京师范大学陈浩元编审,分别对清单架构和内容、常用统计学外文字符的规范表达等提出重要修改意见。编写组在此向各位领导、专家致以崇高的敬意和衷心的感谢!

2 推荐清单

详见表1。

3 使用说明

3.1 题目与摘要

条目1 体现研究设计的三要素和研究类型。

论文题目要体现研究设计的三要素:研究对象、研究因素、效应或结局,或者体现目标人群和主要结局。明确研究类型,如横断面研究、病例对照研究、队列研究、随机对照研究或临床试验等。

条目2a 概述研究背景和目的、研究设计、研究现场、研究对象、分组及样本量、研究因素、结局指标和主要统计分析方法。

摘要中要明确研究背景和目的,并简要说明研究的意义。描述研究的起止时间、研究现场或数据来源;描述研究对象(如动物、健康人或某种疾病的患者)、分组及样本量;描述主要的研究因素、效应指标及测量方法;若是干预性研究,则应描述是否随机以及采取何种干预措施;若是观察性研究,则应说明是横断面研究、病例对照研究,还是队列研究;若是诊断试验,需明确待评价的诊断方法、金标准或参考标准。如果必要,也可说明一些特殊或新颖的统计分析方法。

条目2b 报告主要指标的统计描述和统计推断数据(效应值,95%CI及P值),写出结论。

条目2c 注明注册网站和编号等。

临床试验在开始实施之前,需在临床试验注册平台注册,公开其所有设计信息,在论文的适当位置报告网址和编号;队列研究和Meta分析研究,如果在国际公认的专业网站注册,也尽量报告;观察性研究不强制要求提供注册网址和编号。这部分内容可以放在摘要、对象与方法或者补充信息中。

3.2 前言

条目3 阐述研究背景以及科学问题。

阐述国内外研究现状,拟解决的科学问题,解释研究的必要性。涉及建模的文章,需阐述模型选择的理由和依据。

条目4 阐明研究目的及研究意义。

阐明研究目的、研究假设、研究方案、研究意义或创新性。对于随机对照的临床试验论文,需明确是差异性试验,还是非劣效、优效或等效性试验。

3.3 对象与方法

条目5 描述研究设计的类型。

详细描述研究设计类型。根据是否有干预措施,分为观察性研究(如横断面研究、病例对照研究和队列研究)或实验/试验性研究(如动物实验、临床试验);根据研究的时间特点,分为横断面、前瞻性或回顾性研究。

条目6a 说明研究对象的来源、抽样方法和纳入排除标准。

详细描述研究对象的源人群,包括研究对象来源的地点和时间;交代研究现场的数目和类型。

以动物为研究对象时,需明确实验动物的来源、品系及饲养条件,尽量提供实验动物生产许可证号、实验动物质量合格证号、动物实验设施使用证明以及所在单位生命伦理委员会批准编号。以人为研究对象时,需明确招募的时间范围、人群来源、纳入标准、排除标准和诊断标准;凡是涉及生物样品的采集或者是临床试验,需提供伦理批准的机构名称和伦理批准号,以及是否有研究对象的知情同意。对于横断面研究,研究对象的代表性决定了研究结果的外推范围,因此要详细描述研究对象的抽样方法(如简单随机抽样、分层随机抽样、系统抽样、整群抽样和多阶段抽样等)。若采用多阶段抽样,推荐使用流程图呈现每个阶段的抽样框及抽样方法。对于前瞻性研究,需描述研究对象进入队列的时间和随访结束时间。模型建立过程应描述训练集及验证集的划分方法。

条目6b 描述资料来源或获取方式。

常见的资料来源有问卷调查、实验室检测数据、医院电子病历信息系统或公共数据库等。问卷可以自行设计,也可采用现有量表。若为自行研制或翻译的量表,可在附录中报告研制或翻译过程以及信度、效度和可接受性评价结果;若采用现有量表,需引用文献并明确是否获得作者的授权。若数据来源于公共数据库,需提供下载途径或网址。使用实验室检测数据以及医院电子病历信息系统数据时,应描述脱敏处理方法。

条目7 描述分组过程和分组特征。

应对研究分组的合理性进行充分说明。对于病例对照研究,应分别描述病例和对照的来源,以及病例的诊断标准、纳入标准和排除标准,避免错分偏倚。对于队列研究,应定义暴露因素,明确暴露分组的方法和依据。对于实验研究,应描述随机化分组过程:随机序列的产生方法、随机化类型(如基于个体水平的简单随机化和区组随机化,或基于群体水平的群随机化)和分配隐蔽措施、各组样本量分配比以及分组特征(平行对照设计、析因设计或交叉设计等)。对于随机对照临床试验,还要描述如何设盲(设盲的对象?单盲、双盲还是三盲?)或者维持盲态、揭盲的条件。如果适用,解释在什么情况下进行期中分析,以及终止临床试验的原则。

条目8 描述样本量设定依据或估算方法。

样本量是指为满足统计的准确性和可靠性计算出的最低样本数量。建议报告基于主要指标或主要研究假设计算的总样本量和分组样本量;可通过专用公式,也可以基于经验估算样本量(如回归分析时可基于10EPV原则计算样本量等),提供样本量计算的软件(版本号)、参数设置依据,并考虑失访或无效案例的比例。

条目9 描述各组干预措施或暴露因素以及对照设置的细节。

干预性研究需明确各组的干预内容、干预时间及干预措施等细节。设立对照的研究,需交代采用的对照类型(如安慰剂对照、阳性对照、实验对照和量效对照)及理由。病例对照研究应详细描述病例和对照的定义、纳入和排除标准、源人群、病例和对照是否匹配(个体匹配还是群体匹配)及匹配的因素。队列研究需明确暴露因素的具体定义。

条目10a 描述结局指标及混杂因素的定义和测量方法。

要明确定义结局指标(主要结局指标和次要结局指标)、暴露因素、混杂因素及终点事件等;明确测量时间、测量工具、测量方法或计算方法。混杂因素通常包括研究对象的人口学特征、既往病史、体格检查和疾病特征等。若结局指标为生存时间和生存状况,应描述随访开始时间、随访方式、随访频率、随访结束时间、终点事件和删失情况。

条目10b 明确金标准(适用于诊断试验)和诊断标准。

对于诊断试验研究,金标准应是公认的、能正确区分有病/无病或良性/恶性或进展/非进展的判定方法(如手术发现、病理诊断或影像学诊断等)。明确待评价诊断方法的诊断标准或截断值,明确截断值是预先设定的还是探索性分析后计算的。当进行多指标联合诊断评价时,需明确联合诊断的方法(并联试验、串联试验,还是构建模型)。

条目11 描述可能存在的偏倚和质量控制措施。

对于观察性研究,建议描述潜在的选择偏倚、信息偏倚、混杂偏倚、失访偏倚和对应的质量控制措施。质量控制措施可体现在研究设计阶段、实施阶段和统计分析阶段。对于干预性研究,从是否随机分组、是否设盲、基线是否可比、组间脱落率是否均衡等方面来反映质量控制的效果。对于诊断试验,建议描述潜在的偏倚,包括:①审阅测量偏倚,即评价人员事先知道试验结果所造成的偏倚;②检测结果不明确引起的偏倚,即由结果不明确或结果呈中间状态造成的偏倚;③参考试验偏倚,即因金标准选择不当造成的偏倚。建议从研究对象的选择、待评价试验的执行、金标准的确定及研究流程4个方面来反映诊断试验的质量控制效果。

条目12a 说明统计分析软件名称与版本号。

常用统计软件有R、SPSS、SAS和Stata等,说明软件的名称和版本号。

条目12b 明确结局指标的统计描述方法。

根据结局指标的数据类型和分布特征选择合适的统计描述方法(见条目2b)。若进行了变量转换,需报告转换方法;若将连续型变量转换为定性变量,需报告切点值的界定方法或依据。

条目12c 说明统计推断方法。

详细描述结局指标分析的实施过程和适用性。根据研究目的、研究设计、数据特征,同时结合不同方法的模型假设,明确结局指标的统计推断方法。以差异性比较为目的时,常用的统计分析方法有t检验、t′检验、配对t检验、方差分析(包括单因素方差分析、重复测量数据方差分析和析因设计方差分析等)、χ2检验、秩和检验和Log-rank检验等,对于多组均数或率的比较,若涉及两两比较,还应明确两两比较的方法。以关联性分析为目的时,常用的统计方法有多重线性回归、Logistic回归和Cox回归等,明确是否进行共线性诊断。以诊断试验为目的时,需说明诊断试验真实性、可靠性和收益的评价指标以及模型诊断效能评价方法,ROC曲线以及最佳截断值的选择。

条目12d 说明辅助分析方法。

如果在主要分析之外,还采用了其他辅助分析,如亚组分析、趋势分析和敏感性分析等,要给予充分说明,详细描述数据缺失机制辅助分析的具体内容,指出哪些是预先设定的分析,哪些是事后的探索性或补充性分析。

条目12e 说明数据缺失状况和处理方法。

描述数据缺失机制(如完全随机缺失、随机缺失或非随机缺失)和处理方法(如仅分析完整数据、单一填补、多重填补、基线观测值结转或最近一次观测值结转等)。

条目12f 说明统计模型的评价方法。

描述主要统计方法的前提条件和评价方法,主要是模型应用效果评价的方法。

条目12g 确立检验水准。

事先确立检验水准α及单双侧,常以双侧0.05作为检验水准。某些情况下,可能会采用单侧检验,如优效和非劣效检验;若进行多重比较,需报告未校正和校正的检验水准;若涉及期中分析或成组序贯试验,还需明确α消耗函数的计算方法及校正后的检验水准。

3.4 结果

条目13 描述研究对象的筛选和剔除流程。

筛选过程较复杂时,建议制作流程图,描述筛选的人数、剔除的人数及原因,接受随机化分组(如适用)的人数,纳入主要结局分析(包括有效性和安全性分析)的人数,以及训练集和验证集的划分(预测模型构建时)等。

条目14 描述研究对象的基本信息。

研究对象的人口学特征和临床特征的描述参见条目2b。如果需要,也可以根据暴露/非暴露、干预/未干预、不同临床特征、不同健康结局等分组报告研究对象的基线特征、研究因素和结局指标的分布情况。

条目15a 差异性比较:报告结局指标的效应估计与假设检验结果。

若进行差异性比较,需报告主要和次要结局指标的均数差或均数比、率差或率比及其95%CI,同时报告差异性检验统计量(t和χ2等)和确切P值。

条目15b 关联性分析:报告变量赋值及纳入模型的方式、关联性分析结果和模型拟合效果评价结果。

若进行关联性分析,需提供变量的赋值方式(分类、等级或连续变量);描述解释变量筛选过程(如根据文献、经验或单因素及多因素分析结果等);报告模型假设检验的主要结果;报告主要的效应值(如未校正和校正的r、rS、rP、B、OR、RR和HR等)、95%CI和确切P值;报告模型拟合效果评价结果等。

条目15c 诊断试验:绘制ROC曲线,报告最佳截断值;绘制待评价方法与金标准诊断结果对比分析的四格表;报告诊断试验真实性、可靠性和收益的评价结果。

对于以等级资料或连续变量为指标的诊断试验,需绘制ROC曲线,描述最佳截断值选取的依据及具体数值,说明判定个体患病或异常的标准。判定结果为二分类变量时,建议绘制四格表,呈现待评价诊断方法与金标准的对比结果。报告真实性评价结果,如敏感度、特异度、约登指数、粗一致率和AUC(95%CI);报告可靠性评价指标,如变异系数、符合率和Kappa值等;报告收益评价指标,如阳性预测值、阴性预测值、阳性似然比和阴性似然比等;报告诊断效能评价指标,如AUC(95%CI)、净重新分类指数和综合判别改善指数等。必要时,报告不同诊断方法或不同统计模型诊断效能比较的统计量和P值。

上述条目15a至15c,效应估计与假设检验报告内容较多时,推荐使用统计图或统计表等形式呈现,但图表不宜与文字叙述重复。

条目16 报告辅助分析结果。

其他分析结果,如敏感性分析、亚组分析及趋势分析等,建议在正文中报告主要结果,给出重要亚组的森林图,细节可置于相应的附录中。

3.5 讨论

条目17 概括研究的重要发现。

对研究的重要发现进行概括,如研究成果,方法学、理论上的创新和突破,提出该研究的亮点。

条目18 结合专业背景合理解释研究结果。

结合专业背景将统计意义与实际意义相结合,合理解释研究结果,并与国内外同类研究进行对比,分析与同类研究结果相同或不同的可能原因。

条目19 讨论研究可能存在的不足。

讨论研究设计、资料收集、数据整理和统计分析阶段可能存在的不足,如样本的代表性、潜在的选择偏倚、信息偏倚、混杂偏倚、失访偏倚及缺失数据对研究结果的影响等,提出下一步研究的设想。

条目20 指出研究成果的普适性、外推性及潜在的应用价值或理论价值。

讨论研究结果被推广的可能性,如外部可靠性、实用性,阐明潜在的应用价值或理论价值。

3.6 其他信息

条目21 提供补充资料和信息。

为了研究的完整性及可重复性,提供必要的补充资料和信息,如研究方案、统计分析计划、分析数据集、数据说明、附表、分析程序和网页计算器。

条目22 提供作者贡献及基金资助情况。

提供作者贡献、研究资金来源、资助机构及在该研究中的职责等信息。

3.7 外文字符的表达

条目23a 由外文单词首字母缩写构成的名称,全部字符大写、正体。

医学论文的统计报告中应明确所用的统计软件。许多软件下的不同模块、许多统计学方法一般用外文单词表示。由外文单词首字母缩写构成的软件、模板或方法名称,全部字符大写且正体,如SAS(statistical analysis system)、ROC(receiver operating characteristic)曲线、LSD(least significant difference)法、LASSO回归(least absolute shrinkage and selection operator regression)等。

条目23b 由人名表示的名称,人名的首字母大写、正体。

一些软件、模块或方法名称,是用外文人名表示的,建议首字母大写且正体。用人名表示的如Cox回归、Kaplan-Meier曲线、Wilcoxon检验和Bonferroni法校正等,用人名缩写表示的如SNK(Student-Newman-Keuls)法等。

条目24a 有标准符号的统计术语,使用标准符号及正斜体形式。

有标准符号的统计术语应采用标准符号表示。标准符号通常由单个字母构成,如自由度ν、样本量n、检验水准α等。

条目24b 使用缩略语表示的统计术语,采用正体。

一些统计术语通常用缩略语表示。鉴于GB/T 3358允许缩略语与符号在形式上不一致,同时参考统计学教材和医学文献,考虑到通用性、适用性和交流便利性,建议注释清楚缩略语的含义,行文中可以使用缩略语,采用正体,如优势比OR、风险比HR、可信区间CI等。

条目24c 样本统计量符号建议采用大写或小写、斜体拉丁字母,总体参数符号建议采用小写、斜体希腊字母(总体个数N除外)。

条目24d 假设检验统计量符号应采用斜体。

假设检验统计量用斜体表示,如Z、t、F和χ2等。某些统计方法的名称中带有检验统计量,亦用斜体表示,如SNK-q检验和LSD-t检验等。

条目24e 作为角标的符号,应与未作角标时的格式一致。

一些符号以角标进行注释,下标居多,其大小写、正斜体与未作角标时一致,如rS和rP等。

名誉主编:方积乾

主 编:施学忠

副主编:钱 锋,林 琳,曾桂芳,冷怀明,杨永利,王 曼,平智广,卢 洁,贾晓灿,鲍俊哲

秘 书:杨超君

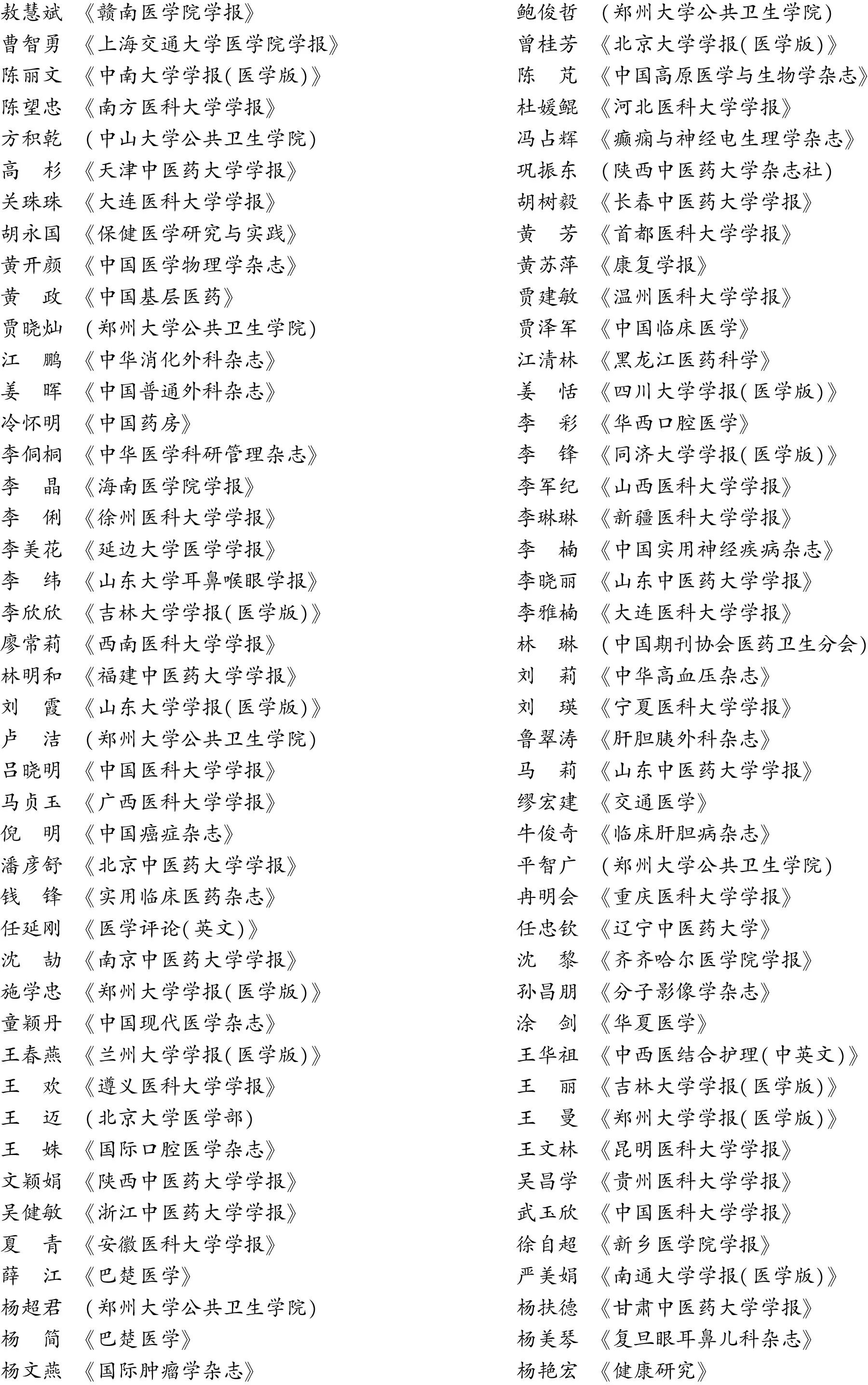

编 委(按姓名拼音排序):

敖慧斌 《赣南医学院学报》鲍俊哲 (郑州大学公共卫生学院)曹智勇 《上海交通大学医学院学报》曾桂芳 《北京大学学报(医学版)》陈丽文 《中南大学学报(医学版)》陈 芃 《中国高原医学与生物学杂志》陈望忠 《南方医科大学学报》杜媛鲲 《河北医科大学学报》方积乾 (中山大学公共卫生学院)冯占辉 《癫痫与神经电生理学杂志》高 杉 《天津中医药大学学报》巩振东 (陕西中医药大学杂志社)关珠珠 《大连医科大学学报》胡树毅 《长春中医药大学学报》胡永国 《保健医学研究与实践》黄 芳 《首都医科大学学报》黄开颜 《中国医学物理学杂志》黄苏萍 《康复学报》黄 政 《中国基层医药》贾建敏 《温州医科大学学报》贾晓灿 (郑州大学公共卫生学院)贾泽军 《中国临床医学》江 鹏 《中华消化外科杂志》江清林 《黑龙江医药科学》姜 晖 《中国普通外科杂志》姜 恬 《四川大学学报(医学版)》冷怀明 《中国药房》李 彩 《华西口腔医学》李侗桐 《中华医学科研管理杂志》李 锋 《同济大学学报(医学版)》李 晶 《海南医学院学报》李军纪 《山西医科大学学报》李 俐 《徐州医科大学学报》李琳琳 《新疆医科大学学报》李美花 《延边大学医学学报》李 楠 《中国实用神经疾病杂志》李 纬 《山东大学耳鼻喉眼学报》李晓丽 《山东中医药大学学报》李欣欣 《吉林大学学报(医学版)》李雅楠 《大连医科大学学报》廖常莉 《西南医科大学学报》林 琳 (中国期刊协会医药卫生分会)林明和 《福建中医药大学学报》刘 莉 《中华高血压杂志》刘 霞 《山东大学学报(医学版)》刘 瑛 《宁夏医科大学学报》卢 洁 (郑州大学公共卫生学院)鲁翠涛 《肝胆胰外科杂志》吕晓明 《中国医科大学学报》马 莉 《山东中医药大学学报》马贞玉 《广西医科大学学报》缪宏建 《交通医学》倪 明 《中国癌症杂志》牛俊奇 《临床肝胆病杂志》潘彦舒 《北京中医药大学学报》平智广 (郑州大学公共卫生学院)钱 锋 《实用临床医药杂志》冉明会 《重庆医科大学学报》任延刚 《医学评论(英文)》任忠钦 《辽宁中医药大学》沈 劼 《南京中医药大学学报》沈 黎 《齐齐哈尔医学院学报》施学忠 《郑州大学学报(医学版)》孙昌朋 《分子影像学杂志》童颖丹 《中国现代医学杂志》涂 剑 《华夏医学》王春燕 《兰州大学学报(医学版)》王华祖 《中西医结合护理(中英文)》王 欢 《遵义医科大学学报》王 丽 《吉林大学学报(医学版)》王 迈 (北京大学医学部)王 曼 《郑州大学学报(医学版)》王 姝 《国际口腔医学杂志》王文林 《昆明医科大学学报》文颖娟 《陕西中医药大学学报》吴昌学 《贵州医科大学学报》吴健敏 《浙江中医药大学学报》武玉欣 《中国医科大学学报》夏 青 《安徽医科大学学报》徐自超 《新乡医学院学报》薛 江 《巴楚医学》严美娟 《南通大学学报(医学版)》杨超君 (郑州大学公共卫生学院)杨扶德 《甘肃中医药大学学报》杨 简 《巴楚医学》杨美琴 《复旦眼耳鼻儿科杂志》杨文燕 《国际肿瘤学杂志》杨艳宏 《健康研究》