从语义地图看湖南及其周边方言“咖”的语法化

李冬香

(广东技术师范大学 文学与传媒学院,广东 广州 510665)

根据笔者搜集到的资料,湖南方言、江西赣语、鄂东南赣语、粤北土话、桂北平话、贵州锦屏西南官话、四川的湘语和西南官话等方言中,存在一个音义相同或相近、各地写法不同的词,本文写作“咖”。“咖”的主要作用是表结果和动作的完成。如长沙:一到出窝就要失咖。|我麻起胆子打咖几回!|那时候,换咖一个组长哒![1]。关于湖南方言这个“咖”的本字,学界有比较多的讨论。李维琦(1999)[2]108、李蓝(2004)[3]160、胡萍(2016)[4]151等分别认为湖南祁阳、青衣苗人话、绥宁关峡平话等方言中的“咖”本字是“过”。陈满华(1995)推测,不但安仁方言的“嘎”,而且整个湘、赣方言里的“嘎”(咯、咖等)都可能源于表完成的“过”。[5]186-187彭逢澍(1999)认为湖南方言中的这个“咖”本字就是“过”[6]。李冬香(2003)进一步论证,不单湖南方言,江西、粤北等地方言中普遍存在的表动作完成的“咖”都来源于古代汉语的“过”。[7]笔者考察了最近几年的一些新成果,仍然坚持“咖”来源于“过”这一观点。①也有学者持不同的意见,如史有为(2003)、冯力(2003)认为,湖南话的“嘎/咖/介/解”等可能来自中古汉语表示完成的“却”。伍云姬(2006、2009)推测这个“咖”来源于“解”。王培光、张惠英(2007)认为这个“咖”来源于“个”。虽然“咖”普遍见于湘语、赣语及其周边方言,但以“过”为本字,全面探讨“咖”的虚化过程的论著还未看到,因此,本文将在已有研究的基础上,从语义地图的角度讨论“咖”的语法化过程。

一、湖南及其周边方言“咖”的功能②在湖南及其周边方言中,绝大多数方言另有一个表经历的“过”,与“咖”不同音。本文不讨论这个与“咖”不同音的“过”。

根据笔者搜集到的材料,湖南及其周边方言的“咖”的功能如下:

(一)动相补语(咖1)

用在动词或形容词后,句中没有其他结果补语,主要用于以下三种情况:

第一,用于句末,跟动词后的“掉”很相似,所附的动词一般具有“去除”意义。如常宁:拿盘子洗刮把盘子洗了。|拿衣取刮把衣脱了。[8]256

第二,用于句中动词或形容词后,但一般不能独立成句,必须满足下列两个条件中的至少一个才能成句:有后续小句;句中有表示时间的词语或句末有相当于普通话“了1+2”的虚词“哒/哩/了”等。如东安石期:食咖饭就去吃了饭就来。[9]196|衡阳:得其伲走咖嗟让他们走了再说。|吃咖饭哒。[10]197-209

第三,位于动词或形容词后,与相当于普通话“了1”的虚词“哒1/哩1/了1”等连用,形成“……咖哒1/哩1/了1+(宾语)”等的格式。如永州岚角山:我吃呱哩饭。[11]173

关于“咖1”的性质,学术界意见比较统一,多数认为可以归入补语。笔者同意把“咖1”看作是补语的意见,但也有少数方言“咖”前不能加“得/不”,不能用于否定句等。如安仁“嘎”[5]185。因此,考虑到部分方言“咖”的这一特点,笔者把它归入动相补语[12]。

(二)结果兼界限标记(咖2)

用在动词或形容词与补语或宾语之间,宾语或补语或表结果,或表趋向,或表处所,或表性状。主要有以下几种情况:

第一,宾语或补语中必须有数量成分。如泰和:叔叔上半日吃刮一包阿诗玛。[13]|益阳:今年比旧年又大咖一岁。[14]238

第二,补语为介词短语。如宜章:丢咯在街上丢在街上了|放咯在台婆上放在桌子上了。[15]205|新化:个南瓜烂咖在土里南瓜烂在地里了。[16]

第三,补语为形容性词语。如祁东:门关过崩紧。|桌子擦过干干净净。[17]22|宜章:食咯□lei33□lei55光吃了个精光。[15]205

第四,补语为趋向补语。如新化:部摩托车逗被小王骑咖去哩。[18]252|长沙:肯定会死咖去。[19]43

“咖2”同“咖1”的区别在于“咖2”句中出现了动相补语,但是,“咖2”仍然具有“去除”“完结”等意义,如第一种和第四种中的“咖”有的可以理解为“掉”。“咖2”的事件界限标记一说来源于鲁曼(2010)①鲁曼(2010)把长沙话中的“咖”都归入事件标记,本文依据出现的语法环境把长沙话中的“咖”分为“咖1”“咖2”“咖3”三个。[20]。我们注意到,在“咖2”几种用法中,几乎所有的方言都有第一种用法,但不一定有其他几种用法。沈家煊(1995)指出,数量词对句法结构的制约实际上是“有界”“无界”对句法结构的制约,数量结构(包括时量短语)具有使无界变成有界的功能[21]。笔者把“咖2”的功能概括为结果并兼有界限标记作用还有一个重要原因是当地人的语感。我们注意到,很多有“咖”的方言中,大多数还有动态助词“哒1/哩1/了1”等,这个动态助词也可以出现在“咖2”的第一个用法中,但两者有非常明显的区别,“咖”有强调句中数量短语的作用,“哒1/哩1/了1”等则没有,如泰和[13]、吉安横江[22]、涟源[23]242-243。沈若云(1999)在谈到宜章“咯”的上述第一种、第二种用法时指出,它的作用是强调动作的结果。[15]205罗昕如(2008)在谈到新化“咖2”的第二种用法时指出,此时的动态助词“咖”表完成,虽然没有“咖”也可以说,但“咖”略去后动词的完成义就不明确,因此表完成义时“咖”一般不能省。[16]李文军(2008)把祁东方言上述第三种用法的“过”看作是表示完成体兼标记状态补语结构。[17]23总之,上述“咖2”各种用法的实质都是结果兼界限义。

(三)界限标记(咖3)

用在句中补语之后,句中或句末带“哒/哩/了”等,补语主要有三种:趋向补语、结果补语、带有补语性质的动态助词。主要用于以下几种格式:

第一,用于“动词+趋向补语+咖+哒/哩/了”的格式。如溆浦:寝室同学都留落来呱了寝室同学都留下来了。[24]229

第二,用于“动词/形容词+结果补语+咖+哒/哩/了”的格式。如西南官话永州:辣椒红完嘎了。[25]

第三,用于“动词+带有补语性质的动态助词+咖+(宾语)+哒/哩/了”的格式。如隆回:我写起咕字哩。[26]364|宁远:学堂考起呱了。[27]242

第四,用于“动词/形容词+结果补语+咖+哒1/哩1/了1+宾语”的格式。如泰和:水生扯烂改姊妹个作业本[13]②“改”为“刮”“矣”的合音。。

从上文可以看出,“咖3”同“咖2”有区别。第一,从语义指向来看,“咖3”指向的是补语,而“咖2”指向的是谓语动词或形容词。第二,从出现的环境来看,“咖3”出现在补语后,而“咖2”出现在补语前。第三,从历史层次来看,“咖3”晚于“咖2”。从下文表1 可以看到,有“咖2”的方言,相当多没有“咖3”;而有“咖3”的,都有“咖2”。鲁曼(2010)认为,长沙方言中的“咖”可以出现在动相补语后,如:作业写完咖哒。|昨晚上我被雷声吓醒咖哒。[20]鲍厚星(载陈恩泉1996)则认为,如果动词后面紧跟补语,则不适宜“咖哒”连用。如“衣服洗干净咖哒。/休书写好咖哒。”的说法是不能成立的[28]11。鲍厚星(1996)和鲁曼(2010)对于长沙话补语后是否可以带“咖”的不同描写,应该是老派和新派的差别。在邵阳、邵东,“咖2”“咖3”可以同时出现在一句话中。如邵东:东西担过下去过哩。|东西担下去过哩。|东西担过下去哩。不过,三种说法中,最后一种说法的使用频率要高些[29]69。从邵东方言最后一种说法即“咖2”的使用频率高于第二种即“咖3”也说明“咖3”正在产生之中。也正是因为两个“咖”功能不同,所以才能在一句话中同时出现。

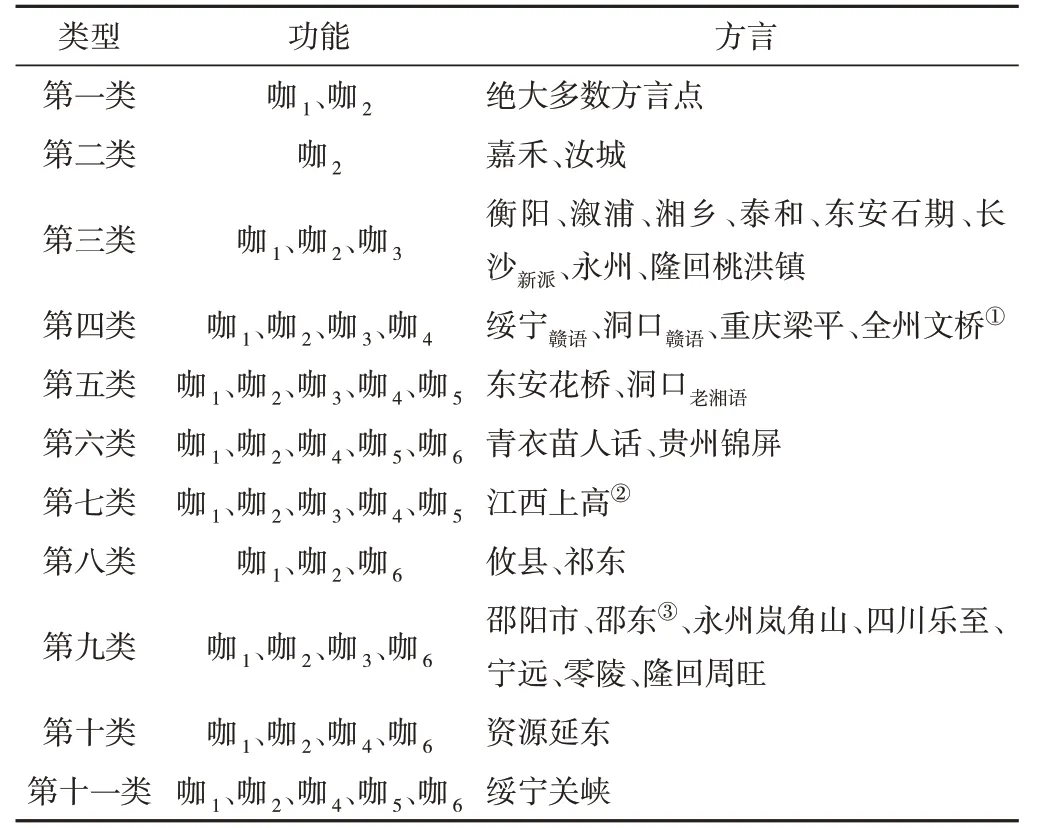

表1 “咖”的功能的分布情况

(四)界限标记兼表完成(咖4)

用于句中或句末,句中没有其他表完成的动态助词,主要有两种情况:

一种是用于句中,出现在动相补语或趋向补语后,“咖”后接小句或带有数量成分的宾语、补语。如东安花桥:□mai42那届次打错呱人,是因为□mai42那黑夜落大雨,又冇得光。[9]254|全州文桥:做迟呱一只工迟做了一天。[30]272。|重庆梁平:我一晚上看完嘎两本小说。[31]6

一种是用于句末,且只出现在动补短语或者是动补式合成词的后面。如全州文桥:讲着讲着就笑起来呱讲着讲着就笑了起来。|你莫扚那瓶水一下就喝完呱。[30]265-276①唐昌曼(2005)没有介绍“呱”放在句末的情况,笔者根据该书的材料整理发现,所有在句末的“呱”都出现在补语后。除了上文的例子以外,还有如:猜着呱(p286)。|桥头比南宁冷多呱(p288)。|绥宁关峡:钱着伊用完呱。|饭着伊食完呱。[4]167普通话中,这种句末的“了”兼有“了2”的功能,但是,在全州文桥等方言中,这个句末的“咖”只有表完成的作用,并没有表语气的作用。因为“咖4”后可以再加语气词,如全州文桥:我罗作业做完呱了我的作业做完了。[30]274|绥宁:人都走光嘎(咧)人都走光了。[32]439

(五)表完成(咖5)

用于“动词+咖+非数量宾语”的格式。如东安花桥:他掇把□e33这只事情告诉呱闪电娘娘。[9]218|贵州锦屏:她比赛得嘎第一名。[33]②根据现有的材料来看,宜丰(徐奇2010:31)、永州话(唐玉萍2008)等方言的“咖”可以用于“动词+咖+非数量宾语”的格式。但从他们提供的材料来看,宜丰方言本身有一个表完成的“了”,永州话这个格式的“咖”主要见于年轻人,因此,这两个方言点“咖”的这一用法属于近期官话的影响,本文不讨论这一用法。

(六)表经历(咖6)

用于动词后,表示曾经发生过,相当于普通话的“过2”。值得注意的是,有不少方言“咖”表经历时只能用于肯定句,不能用于否定句。这些方言有邵阳[34]、宁远[27]、零陵话[35]、资源延东[36]、四川乐至[37]、祁东(2008)[17]、永州岚角山[11]③李星辉(2016)没有说明“呱”表经历时能否用于否定句,但是,在该书187 页有这样一个例句:他去咖长沙,我莫□do33去他去过长沙,我没有去过。根据这一描写,笔者把永州岚角山的“过”判断为只能用于肯定句。等。如四川乐至:他以前遭判咖刑。|北京他去咖!|这封信我看咖两遍。[37]|祁东:这本书我只看过一回。|你到过北京去个啊。[17]23-24

不过,也有些方言的“咖”既可以用于肯定句,又可以用于否定句。如攸县:佢细基壮过他小时候胖过。|你假子假如吃过,肯定还会想吃。|我孟发势看过我从来没看过。[38]82

二、湖南及其周边方言“咖”的语义地图

根据各个方言拥有“咖”的功能的数量,可以将湖南及其周边方言“咖”大致分为十一类(见表1)。

要说明的是,表1 对各方言“咖”的用法的归类只能按照大类来进行归类,因为各个学者对于这个“咖”的用法的描写并不整齐,也有的可能不够全面,因而我们无法确定其详细的情况。因此,表1 各个类型中的各种用法并不一定在某个方言中都存在,可能只有其中的某一种或某几种。此外,从已有的材料来看,存在“咖1”用法的方言,都有第一种用法,但不一定有其他几种用法。不过,也有例外。如道县祥林铺“咖1”的第一种用法由另一个词语“吧/唠”来承担。如:我抓紧钱失吧我把钱丢了。|抓衣脱唠把衣服脱了。[39]191从李星辉(2016)提供的永州岚角山的材料来看,永州岚角山“咖1”的第一种用法也应该不用“咖”,因为处置句中大多数方言用“咖”的它不用,如:快□tia33门关起来。|□tia33衣服洗干净。[11]185

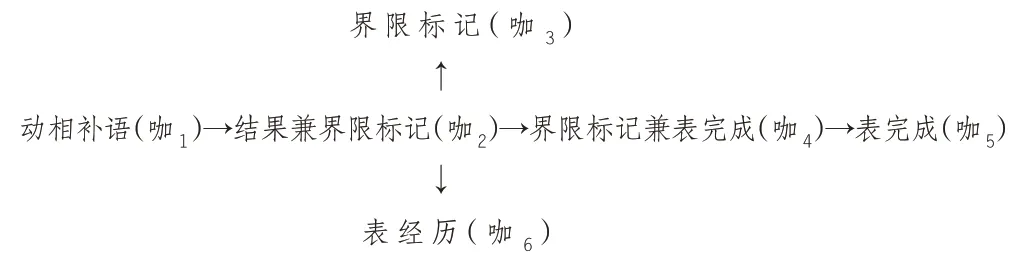

语义地图模型是近年来兴起的一种语言类型学研究方法,它以多功能语法形式为研究对象,通过跨语言之间的比较,研究语法形式同语法意义之间的关联模式。按照语义地图连续性的假说,汉语方言中像“咖”这样的共时的多个功能是不同历史阶段形成的,这些多个功能之间有时间先后次序,有亲疏远近的关系(潘秋平,载吴福祥、邢向东2013[40]70;潘秋平、张敏2017[41])。这里的时间先后次序和亲疏远近其实就是层次。赵元任(1997)指出:“原则上大概地理上看得见的差别往往也代表历史演变上的阶段。所以横里头的差别往往就代表竖里头的差别。”[42]104如何确定这些共时层面的“咖”所反映的历史演变的阶段也就是先后次序呢?本文主要利用两种方法:第一种方法,基于功能蕴含关系的跨语言比较。如表1 显示,有“咖3”的都有“咖2”,但有“咖2”的不一定有“咖3”,由此推定,“咖2”早于“咖3”。第二种方法,语法化程度和语法化原则。有时按照第一种方法来判断的话,“咖2”早于“咖1”,但是,笔者仍然认为“咖1”早于“咖2”。因为从语法化程度上来看,“咖1”明显弱于“咖2”(吴福祥2014)[43]。也就是说,当这两种方法得出的结论不一致的时候,笔者优先考虑第二种方法(原因详见下文)。根据上述原则以及表1,湖南及其周边方言“咖”的语义地图如图1。

图1 湖南及其周边方言“咖”的语义地图

三、湖南及其周边方言“咖”的虚化例外的原因

前文指出,语义地图模型是基于语义地图连续性假说的。按照语义地图连续性假说,在整个演变过程中,某个特定语法形式所展现的不同用法在历史演变中只能按照节点间的联系轨迹依次获得其他功能,而不能跨过节点跳跃来获得,否则必然在某个阶段无法在体现人类语言共性的概念空间上画出连续不断链的语义地图(潘秋平,载吴福祥、邢向东2013)[40]70。依据图1 语义地图连续性假说,对照表1 可以看出,有些方言的“咖”的虚化路径不符合语义地图连续性假说,出现了由于多项语法化导致语义地图断链的现象,表现在以下两个方面:

第一,有些方言并没有前面一个用法,却产生了后一个用法,如表1 的第二类。

第二,有些方言同一个节点上产生两个不相连的节点。如表1 的第四类、第五类和第七类“咖2”产生了“咖3”“咖4”,第九类“咖2”产生了“咖3”“咖6”,第十类和第十一类“咖2”产生了“咖4”“咖6”。我们注意到,产生这些两个不相连的意义节点都集中在“咖2”。

那么,是什么原因导致了“咖”的上述断链现象?原因有以下几个。

(一)语言接触

第二类“咖”在语义地图上的的断链现象是没有“咖1”却有“咖2”,这一现象暂时只发现见于汝城和嘉禾。汝城“咖1”的用法由“喥”来承担。“喥”相当于普通话的“了1”“了2”。如:唔要拿茶碗砸喥不要把茶碗砸了!|拿咯碗饭食喥把这碗饭吃了。|食喥饭再去好吗?|我照喥相喥我照相了。[44]204根据卢小群(2002)提供的材料,无法判断嘉禾土话“咖1”的用法如何表达。[45]128-130此外,前文指出,道县祥林铺以及永州岚角山“咖1”的第一个用法也是用其他词语来代替。不过,如前所述,与嘉禾相接的宁远平话存在“咖1”;与汝城相接的资兴土话也存在“咖1”。如:洗过手洗好手。|杀过地已经杀死了。|红过地太红了。[46]439-444我们注意到,这些断链现象都处在湘南。湘南地区语言面貌非常复杂,既有少数民族语言的底层,又有古湘语的成分,晚期又有深受官话影响。而“咖”是湘语、赣语的共同的方言词,保留了唐代“过”的读音和用法(李冬香2003)[7]。因此,笔者认为,湘南地区的“咖”应该是古湘语的底层,由于语言接触的缘故,“咖1”的功能被其他词语所替代,因此出现了断链现象。这也是为什么前文判断各个“咖”的先后次序时优先考虑语法化程度这个方法,因为语言接触会导致功能蕴涵关系出现紊乱。

(二)临界环境

如前所述,一个节点同时产生两个不相连的意义的节点都集中在“咖2”,由“咖2”产生出“咖3”“咖4”和“咖6”三个不相连的意义节点。为什么这一现象集中在“咖2”?原因在于它所处的临界环境。彭睿(2008)把语法化连续环境分为四个:非典型环境、临界环境、孤立环境、习用化环境。其中,临界环境的重要特点是歧解性,源义和目标义都是可能解释。[47]从已有的材料来看,笔者推测,“咖2”的第一种用法属于其中的临界环境,此时的“咖”既可以理解为表完毕的“掉”“完”,又可以理解为表经历的“过”。因此,在后来的演变过程中,有的方言朝着纯界限标记即“咖3”演变;有的方言朝着完成态即“咖4”演变;有的方言则朝着经历态即“咖6”演变。

曹广顺(1995)在谈到近代汉语“过2”时推测,表曾经的“过2”是表“完结”的“过1”在特定语境条件下的产物,这种“特定语境条件”即表“完结”的“过”用在表述过去发生的事件的句子(语境)中”[48]42。前文指出,在有“咖6”的方言中,“咖6”大多数都只能用于肯定句,不能用于否定句。也就是说,只能用于已然事件,不能用于未然事件。因此,“咖2”既具有结果意义,又具有界限标记作用,而且,它全部用于已然事件,符合曹广顺(1995)所提到的特定语境。

李维琦(1995)[2]109、陈满华(1995)[5]186曾分别推测祁阳话的“过”、安仁话的“嘎”过去有过表动作完毕和表经历的两种用法,不过后来两种用法分化为两个语音上稍有不同的两个动态助词。“咖”因为用法不同分化为两个语音上不同的现象在江西上高[49][50]和全州文桥[30]存在。前文指出,江西上高“咖1”“咖2”用“刮”,“咖3”“咖4”“咖5”用“过”;全州文桥除“咖1”中的第一种用法用“kɯ0”外,其余的都用“呱”。这两个方言点“咖”的分化的实质是不同虚化阶段的用法和读音在共时系统中的叠置。

总之,从笔者搜集到的材料来看,上述方言“咖6”用于肯定句是由“咖1”一步步虚化而来的。本文没有讨论的与“咖”不同音的表经历的“过”的来源是否也是由于用法不同而产生语音分化的结果呢?“咖6”用于否定句的现象又是如何产生的?限于篇幅,这些问题笔者另文讨论。

(三)语法格式的制约以及语言系统的许可

从前文描写可以看出,由“咖2”到“咖3”是因为结果补语的出现而导致“咖3”表结果的功能消失,因此,这个虚化过程是由于语法格式的制约带来的。从前文谈到的长沙话的新老变异来看,这一演变还在发展之中。那么,为什么有的方言虚化到“咖2”以后不再继续虚化了,而有的方言则继续虚化呢?原因在于各自所处的助词系统不同。

由表1 可知,“咖2”演变为“咖4”的有第四类的绥宁和洞口的赣语、重庆梁平以及全州文桥土话,第五类的东安花桥、洞口老湘语,第六类的青衣苗人话、贵州锦屏,第七类的江西上高,第十类的资源延东以及第十一类的绥宁关峡平话。我们发现,这些方言都有一个共同点,即该方言中没有与普通话的“了1”相对应的虚词。①洞口老湘语还有两个表完成的虚词“起”和“倒”,但都与“呱”一样,虚化不彻底。因此,在该方言助词系统的许可之下,“咖2”慢慢虚化为“咖4”。当然,由于各自虚化速度不同,所处的阶段也不同。从现有的材料来看,有的方言虚化为“咖4”后继续虚化为“咖5”,如青衣苗人话、贵州锦屏、江西上高、绥宁关峡平话。那些本身具有表完成的动态助词的方言在虚化为“咖2”或者“咖3”后则不再继续虚化。

如果该方言中没有与普通话“了2”对应的语气词,或者虽然有,但是来自晚期的官话,那么,这个“咖”可能继续虚化为语气词“咖6”,前者如青衣苗人话、绥宁关峡平话,后者如锦屏和上高②罗秀云(2019)没有指出已然貌中“了2”是后起的,但上高话的“过”用法比“了2”丰富多了,它可以跟“去”连用组成“去过”常常出现在句末。此外,上高话表完成的“了1”是上高方言的表层,是普通话影响带来的,年轻人多用;“过”是上高方言底层,中老年人多用(罗秀云、罗荣华2017)。由此笔者推断,“了2”也应该是后起的。。不过,锦屏和上高方言虽然都有来自普通话的“了2”,但两者又有区别。江西上高话中“过”与“了”不能同时出现,两者只能使用一个。锦屏方言中的“嘎”不但可以单独出现,还可以与“了”组合在一起使用,但加不加“了”都可以;这个“了”只有凸显语气的语用功能,是一个语法羡余成分[33]。这也从侧面证明,虽然“咖”虚化为语气词,但虚化并不彻底,仍然具有标记兼表完成作用,因此可以再带上“了2”。像湖南及其周边方言“咖”虚化为界限标记兼表完成的“掉”类词还有云南罗平方言的“掉”。如:包包不有掉掉掉包包没有掉掉。|你的包包掉掉掉了你的包包掉掉了。[51]这里的三个“掉”,第一个是动词,第二个是动相补语,第三个是界限标记兼表完成。三个“掉”后面还可以加“了”,不过只见于新派[52],与贵州锦屏方言的“嘎”相同。

潘秋平(载吴福祥、邢向东2013)在谈到给予动词的多项语法化时指出,为安顿多项语法化和概念空间之间的紧张关系,或者说,以多项语法化和概念空间之间并不存在矛盾冲突为前提,通过跨语言的比较研究指出,给予动词在同一个节点上产生的两条不同的独立语法化链条在同一个语言中构成互补分布,两者不会同时启动。如果有例外,例外的产生并不是源于语言或方言的自身的发展,而是因语言接触或方言的接触所导致的[40]301-302。上文对“咖”的虚化路径的分析表明,有些例外现象确如潘秋平(2013)所说是由于语言接触所致,但在临界环境开出两个并不毗邻语义的例外现象与他的上述两者不会同时启动的推断并不符合。

四、结语

“咖”广泛分布于湖南境内及其周边的湘语、赣语以及西南官话中。尽管其来源相同,但是,由于各自的语法系统以及所处的语言环境不同,形成了今天这个“咖”不同的用法。从“咖”的用法来看,主要有几个:(1)动相补语;(2)结果兼界限标记;(3)界限标记;(4)界限标记兼表完成;(5)表完成;(6)表语气;(7)表经历。从“咖”的演变过程来看,(1)(2)(3)三个用法的虚化是由于各自所处的语法格式不同产生的,而(4)(5)(6)三个用法的产生是由于该方言语法系统中没有与普通话相对应的虚词。曹广顺(1995)在谈到“却”和“了”的关系及其各自的发展过程后指出:“助词的发展变化是在语法格式的演变中实现的,是在助词体系的制约下进行的,只有放在格式与体系的框架之内,才能清楚地显示出单个助词发展的历史过程,以及其中包含的复杂因果关系,才能准确地对其产生变化的历史和原因作出描写。”[48]25湖南及其周边方言中的“咖”也不例外。“咖”的虚化路径显示,它虚化为表完成的动态助词是从动相补语一步一步虚化而来的,虚化的语法格式是出现在结果补语之后,条件是该方言中不存在表完成的动态助词。“咖”虚化为表经历的助词是也从动相补语而来的,虚化的语法条件主要是出现在动词后、数量短语前。

本文运用语义地图的方法进行了跨方言的比较研究,清楚地显示了各个方言“咖”的语法功能的差异,而这些地域性的差异反映出了它们时间发展的序列,显示出了“咖”的虚化路径。不过,按照语义地图连续性假说,多项语法化中的两条途径不能在一个语言里同时启动,可是,在湖南及其周边方言“咖2”这一临界环境却存在这一现象。笔者认为,这一例外的原因应该与该方言本身的助词系统有关。因此,如何运用语义地图理论解决这类同时启动现象值得进一步探讨,这或许有助于它的完善和发展。