微实验在科学教学中的应用

黄跃峰

【摘 要】 本文以“水的浮力”教学为例,借助微实验,结合教学进阶理论从“教材—学生—教师”出发,围绕“学什么、怎么学、学到什么程度、怎么教、怎么测”5个环节进行教学设计。教师通过提供素材、提出问题,让学生设计或参与微实验,得出结论。

【关键词】水的浮力 微实验 科学教学 教学进阶

现代教育学家波利亚指出,学习任何知识的最佳途径都是自己发现、探索、研究,因为这种发现最深刻,也最容易把握内在规律、性质和联系。在教学中,如何让学生自己去发现、探索、研究,最基本的方法就是实验。教师在教学中通过选择取材广泛、步骤简洁、时间短、绿色环保、学生主体体验性强的微实验,让学生获得认知发展。笔者以“水的浮力”教学为例进行说明。

一、学什么—教材分析

“水的浮力”是《科学》八年级上册第一章第三节“水”主题下的综合单元。从知识基础看,在前期的课程中,学生学习了地球上的水和水的组成,了解了地球上水体的分布、水的循环,“水的浮力”是从另外一个视角来研究浮力问题,在教学内容上起到承上启下的作用。在本节课的教学中,教师从微实验入手,引导学生进行探究。这样的设计符合学生的认知规律,可以让学生实现从感性到理性、从形象到抽象、从实践到理论的进阶。

二、怎么学—学情分析及学法指导

1. 学生的认知特点

“浮”是学生熟悉的科学现象。对于为什么能“浮”及什么情况下有“浮力”,初中生受生活经验负迁移和认识片面性的影响,对浮力知识的了解还停留在表面,常常会认为下沉的物体没有受到浮力。因为存在认知冲突,学生有掌握浮力深层知识的渴望。

2. 学生的思维特点

初中生有强烈的求知欲和探索欲,思维结构上的创造性和批判性日益明显,思维方式由形象思维向抽象思维过渡,表现为对新学习的科学事实有很强的学习愿望,思维的主动性、创造性、片面性、表面性并存,这是互动的思维基础。在概念建构方面,教师需要借助实验等提供形象思维基础,进而发展运用原理解决问题的具象思维与抽象思维。

3. 学生的身心特点

好动与热情是初中生科学知识学习的性格起点。学生對“浮”这种现象本身,有直觉的操作兴趣;对“力”背后的因果关系,有抽象的认识兴趣。这可以引导学生把对科学现象的表层兴趣转化为对原理探究的持续兴趣。

结合学生的认知、思维、身心特点,教师确定“自主、合作、探究”的学法指导,让学生经历“问题—实验—结论—应用”的过程。

三、学到什么程度—教学目标的确定

笔者分以下几个方面进行教学目标的确定。科学观念:感受浮力的存在,用测力计测出浮力的大小,知道影响浮力大小的因素,了解阿基米德原理;科学思维:能通过分析与综合、归纳与演绎、实验与探究等基本思维方法,归纳浮力大小跟哪些因素有关,并概括出阿基米德原理,让学生具有初步的思维创新能力;探究实践:掌握观察、实验、测量、推理、解释等基本科学方法,形成科学探究的意识,具有初步的科学探究能力、技术与工程实践能力、自主学习能力;态度责任:通过微实验的设计与使用,培养学生实事求是、严谨的科学探究态度和保护环境、节约资源、可持续发展的责任感。

四、怎么教—教学流程

1. 创设情境,激趣引入—用“太空第一课中的浮力消失”引课

2021年12月9日,太空第一课的“天宫课堂”上,王亚平将乒乓球放在盛有水的杯子中,用小棒把乒乓球压入水中任意深度,发现乒乓球“停留在水中,不再上浮”“浮力消失了”,请做出合理的解释。在失重环境下,水没有重力,也就没有对乒乓球产生上下压力差(压强差)。浮力的本质是上下压力差,上下压力差消失,浮力也就消失了。

教师引导学生看完“太空第一课”的视频后,和学生一起在教室里重复这个实验。

微实验1:先用乒乓球重复实验—模拟太空实验,但乒乓球始终不会停留在任意深度,产生认知冲突。

微实验2:用空矿泉水瓶做实验。每位学生都积极参与,产生普遍认知,体验浮力的存在,而且该实验取材方便,每位学生都可以参与。

微实验3:教师补充一个实验,即展示一个乒乓球,拍两下,请学生思考这个乒乓球能浮吗?学生异口同声回答:“能浮。”把它放入剪去瓶底的倒置矿泉水瓶中,瓶盖打开,结果乒乓球并没有浮起来。堵住瓶口,过一会儿乒乓球又浮起来了,引发学生的思考 。

此时学生的兴趣既有源于太空的,也有源于模拟参与的,能激发学生的深度思考,充分暴露出学生的前概念、迷失慨念。

2. 实验探究,获取新知—如何研究浮力的大小、方向

上述实验中用到了浮力的知识,教师请学生举出生活中浮力的例子。那么浮力的方向是怎样的呢?

(1)感知浮力方向的微实验

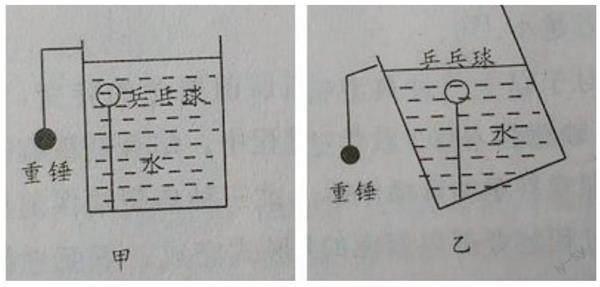

微实验4:乒乓球用一段细线固定在容器底部,注入水后和细线一起浮在水中。容器边上固定一重锤,直观地展示重力的方向。由于乒乒球的浮力对细线产生拉力,拉力的方向就是细绳子的方向—竖直向上。什么是竖直向上呢?旁边放着一个重锤,两者进行直观对比。教师慢慢倾斜小烧杯,让学生观察浮力的方向与杯底的关系,不再垂直,但仍和水(平)面垂直,再次和重锤进行对比。

利用微实验直观展示浮力的方向是竖直向上,竖直向上与垂直向上很容易混淆,再次利用同一套装置,直观地展示竖直是各水平面垂直,而垂直向上是和支撑面的关系。利用类比,展示两者的共同点和不同点,加深了理解,学生的思维得到进阶。

(2)测量浮力大小的微实验

教师将乒乓球改成弹簧测力计即可,分别测出小石块在空气中的重力和小石块在水中的读数。两者示数的差值就是小石块在水中受到的浮力。从力的三要素(方向、大小、作用点)来看承接非常顺畅,有利于学生延续探究的热情。在微实验4的基础上,只变动了一样小东西,做好了情景、器材、思维的铺垫,降低了难度。利用两次实验数据分析,得出测量浮力大小的一类方法,针对问题情境,设计实验得出了可解释的数据。教师追问:这类方法是否适用所有物体?学生回答:仅适合下沉的物体。教师追问:我们是否就能够据此得出物体在液体中有浮力呢?我们应该多取几种液体,用酒精、煤油等其他几种液体重做实验,得出普遍规律,加深理解,而且在气体中,物体也受到了浮力,也就是说物体浸在流体都受到了浮力。实验探究是指学生经历与科学家相似的探究过程,是科学的本质特征,让学生在思考、经历中学习与体验。

3. 分析归纳,获得结论—研究浮力大小的影响因素

教师从微实验中提出问题:请分析一下影响浮力大小的因素有哪些?小石块浸入水中体积增大,弹簧测力计的示数变小,是否与浸入的深度有关?完全浸入后弹簧测力计示数不变,分析归纳出浮力的大小与浸入的深度无关,与排开液体的体积有关。小石块浸入水中和浸入酒精中示数不同,分析归纳出浮力的大小与排开液体的密度有关。引导学生进一步思考,浮力的大小与排开液体的什么科学量有关。可能的猜想是体积、质量、重力。我们知道浮力是力学科学量,应该与重力的单位是一致的,据此排除体积与质量,那么就应该是重力。事实是否如此?我们分别测量一下浮力与排开液体重力的大小。设计探究阿基米德实验。

4. 学以致用,巩固提升—用浮力知识解释生活中的简单现象

科学源于生活,用于生活。教师利用生活化的事例,拉近了学生间的距离,体现学科学、用科学的理念,也渗透了STEM理念。教科书中抗洪抢险中的竹筏就是一个生活化的例子,激发学生兴趣,产生解决问题的动力。

教师最后设问:回应太空第一课中的浮力现象,乒乓球为什么没有浮起来?浮力是如何产生的?我们下一课时再来学习。前后呼应,也为后面课时内容的学习埋下了伏笔。

五、怎么测—作业布置

作业布置是为了检测学得怎么样。如何检测呢?笔者认为应该设计更多的实践性、综合性作业。本节课后布置学生安排制作浮力称,然后思考如何让浮力称量更广,测量精度更大。这样设计既是对阿基米德原理的运用,也为后续浮沉条件的学习奠定了基础。

参考文献

[1] 姚建欣,郭玉英.为学生认知发展建模:学习进阶十年研究回顾及展望[J].教育学报,2014,10(5):35-42.

[2] 林绚钰.基于学习进阶的初中物理概念建构策略研究[J].中学物理教学参考,2019,48(14):6-8.

(作者单位:浙江省金华市义乌市稠江中学)

责任编辑:李莎