书写深圳:再现城市的空间与时间Representing Shenzhen in Time and Space: My View

摘要:深圳很难用现存的城市类型学予以解释,它是一片混合了高耸的摩天楼和热烈经济活动的人工风景,既有自然属性又是一个隐喻。从不为人所知到经济龙头的快速转换,深圳跳蛙式的城市发展证明了规划指导意义的同时,也质疑了这种意义。为了攫取成长机会,空间不再是深圳唯一重要的东西,我们将这种过程描绘为一种凸显时间要素重要性的、运动中的都市成长。本文包含作者2017-2020年在深圳工作期间经历的三个展览和研究项目。

关键词:深圳现象;时间-空间;策展;城市写作;

Abstract: Hard to summarize with existing urban typologies, Shenzhen is an artificial landscape, literally and in a metaphorical sense, complete with towering skyscrapers, as well as a hive of economic activities. The citys rapid transition from regional obscurity to economic prowess both endorses and defies the leading role of city planning in its leapfrogging sort of development. Doubtlessly, space is not the mere consideration when we attempt to outline how Shenzhen seizes its opportunity to grow. Instead the urban development of Shenzhen manifests itself primarily in motion, emphasize the importance of the time factor. The essay is consist of three curatorial and research projects that the author led/did while working in Shenzhen 2017-2020.

Keywords: Shenzhen Phenomenon; Time-space; Curation; Writing Cities;

深圳有別于大多数进入城市史的书写对象——它们大多数历史悠久,范围相对清晰。但是,深圳并不是“一座”城市,它可以是很多很多座城市,而且这座城市的限止一直都在发生戏剧性的变化。这么一来,原本研究传统城市的基本假设就不太适用了。从朴素的生活经验出发,即便笔者去过珠三角大多数的城市,也在深圳大多数区域留下足迹,但留给笔者的印象,却基本是在各种不同的汽车窗外穿梭而过的景观,几乎从未在真正的城市街巷中漫步过。这个差异相当重要——它提醒着我们,珠三角的“城市”首先属于经济地理学建构,建构物和时髦的街区并不是唯一重要的因素。2

假如我们把视角切换到欧洲殖民者在珠三角初度经营的历史时期,人们看到的并不是传统意义上的城市,而是“十三行”所在,也就是广州城墙外西段,一小片洋商从中国租赁的土地,大部分的“外滩”事出临时,宽阔的珠江入海口和大陆文明交接,东西世界初次相遇。其实从秦代开始,广州就是一座南中国的历史文化名城,并不是我们想象中的穷荒远国,或是什么文化的“边疆”。我们之所以会有珠三角的整体想象,区分内地和口岸,只是因为今天有了Google Map一类工具,让我们亲眼看到了中国大陆最南边的情形——入海口两侧的土地,受到河流冲击演化成喇叭口形状,“出海”,也恰恰只是过去一个世纪这一区域发展的实际情况。眼见不一定为实,眼见也可能只是抽象的空间,就具体尺度而言,在直接的利益关联中,一切才能成为你所欲求的“实”。

对比改革开放初期和近期的珠江三角洲卫星图,可以很清晰地看到三角洲的海口在慢慢收窄。固然,这是一种水文学的自然进程,但同时这一区域的大规模建设也和这种进程符合若节。这就出现了一个问题:我们所指的珠三角城市,首先是由区域地缘风貌构成的自然区域呢?还是像我们习惯上所认知的那样,纯由经济纽带联系在一起的人工构筑物?两张卫星图差异的背后,是时间进程中这一地区的多重演化,从自然变得人工,再由人工重塑自然,抑或两种过程互相影响。这一区域空间的概念,是在时间进程中演进、塑形的。

类似的,当我们谈论珠三角的时候,到底是把珠三角作为中国现代化进程中的一种现象(意味着时间因素的主导)看待,还是仅仅将它作为和北方相对的“南方”(意味着空间构型)?这两种视角之间有很大差异,不一样的切入点让珠三角代表的含义截然不同。参照系,在建筑学当中也是一个不能不提的概念:就像失去了参照物和比例尺,你很难去认知空间中“大”“小”为何物;毕竟,如果不指向具体的“南方”,海南比深圳还要更“南”些,前者多次成为“特区的特区”但后者才产生了可见的、积极的后果。所以我们对一个仍在变化中的概念的认知,是阐释的过程而非定论更重要。这个意义上的珠三角,我称之为“想象的共同体”——共同体固然是一个空间的问题,而想象无疑是在时间中展开的。

同为大湾区城市,而聚集了很多北中国背景的人群和社会组织模式,既服从本地气候和社会条件,又有很多自上而下的影响,深圳是一个特殊的混杂了空间和时间要素的“想象的共同体”。城市,同时又和时间有关,于是我们有了有关它的“空间小说”。

空间=物流交换

假如未来我要写一本关于深圳的书,首先要定义的,还是深圳特殊的时间和空间及其关系:那既是创生城市的时间,也是创生历史的空间。

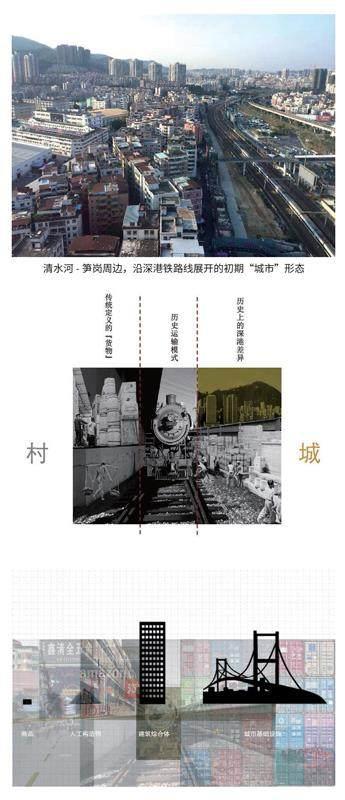

2017年上半年,我参与了深港城市\建筑双城双年展罗湖分展场的初期策划,在那个策划中,我们把一条废弃的输港物资铁路转化为狭长线性的展场。这条南北向的深港铁路代表了深圳初期发展的效率,沿着这条铁路发展出了狭长的线性城市形态,有许多仓储、转运设施、大宗物流管理、小商品和日常物资批发、旧日村落、改良民居等等。从基础设施到生活空间,从传统到新城的渐进层次,这已经是一个浓缩的特区历史剖面;唯一没出现的,只是今日深圳随处可见的高档住宅和写字楼,它们主要是在垂直铁路方向上,在近期发展中展开的。要是再加上这两者,一线两翼,深圳的整部发展史便都浓缩在了这条铁路线的两侧。它不再像传统城市一样有着明确的市民中心,而是一座由功能直接显形的城市。

我对深圳的印象迄今都不深刻,可能因为我是一个喜欢步行的人。在这座城市,除了上述发展初期的罗湖老区,大多数地方开车是最佳的出行选择,因为气候和规划的共同作用,城市人几乎没有什么漫步的机会,而且很多地方连骑单车都骑不过去。在今天的深圳发展蓝图上,你很难找到小尺度的街道和建筑之间的连续性,整个物流交换的宏大进程,往往构成了城市形式本身。单纯的物-物流动演化成了人-物、人-人关系的变化,也就是生产结构和社会结构的流动和重组。

在最早的深圳特区建设过程中,时间是一个再重要不过的关键词。当时全国著名的口号,是“时间就是金钱,效率就是生命”,这里“一天一层楼”的时间,毫无疑问是个经济学概念其次才是建筑学问题。我接触过一些当年的特区开发亲历者,他们也坦言,为了捕捉稍纵即逝的成长机遇,深圳早期规划的主要考量,就是如何尽可能快地加强/加速建设进程,是以时间这个维度为先导,不求安顿,最后才抵达了某种相对稳定的空间3——而且,这种固有的模式还在深圳不断地生成新的城市空间。在篇首我们说过,珠三角的原初面貌(无始无终的“自然”)在先,是时间这把雕刻刀雕刻出了空间新的形状。一般而言,空间优于时间,但在深圳这里,时空建立的次序颠倒了过来,有新的时间(观念),才生产了新的空间(发展模式)。

早期深圳还处于大生产的阶段,所以这座城市的第一拨基础建设——“口岸性城区”沙头角,罗湖,蛇口——就是应生产需要而建成的“带状城市”,比如沿着铁路运输线、主要干道来做建设,功能依据口岸,装卸站点远近递减递增,这也是上述笋岗-清水河片区独特城市肌理的由来。与此同时,整个城市又宛如面对香港排开的一字长蛇阵,“因地制宜”本质上是为了方便在不同发展时期的“因时制宜”。这样我们就有了两种不同意义的“带状城市”,一种基于确定的“交通”,另一种源自漫长的“边界”——第一种不难理解,在从无到有的城市化过程中,对效率的极高追求导致了一刻不停的变化和向远方扩张。如同赵燕菁所预期的那样,这已经导致了一种“范型”的转变——以“规模-性质”为基础的老规划“范型”让位于“结构-速度”为基础的新发展“范型”。也就是说,城市工作者理应考虑城市的发展前景,设计出富有弹性的空间结构 ——甚至直到今日,中国国内大部分的城市发展,也依然遵循着这样的形态演变逻辑,是“骑着马找马”,规划很少跟得上变化了。

不像有着鼓楼钟楼等纪念性建筑为中心的神圣城市(西安),或者依山傍水的自然形态的有机态城市(有西湖的杭州),除了极少数地标建筑物的组合,你几乎无法辨认出什么才算是深圳稳定的面貌,它只有在(变化的)整体意义上才是有识别性的。

有意思的是“边界”和“交通”的综合作用:另一种语境中的深圳,又是由空间才决定了时间。珠三角是中国很特殊的大都市圈,是深圳逻辑的放大,这里密密麻麻的小生产聚落,放眼过去跟东莞完全连成了一片,本身没有很强的方向性。但与此同时,过去的深圳特区又有着“关内关外”的概念,归根结底,是南边的香港决定了这种特殊方向的意义,它置换了中华帝国的中心-边缘的传统秩序,在海岛上崛起的“东方之珠”,出人意料地带来了一个半世纪的南-北关系的张力。跨越边界的焦虑,才带来了“对准时间”和奋起直追的必要性,空间的第一层人文意义由此产生。5

我认识的一位工厂主,他的工厂设在关外各项租费都便宜的地方。为了节约交通成本,他把工厂建得离关口很近,他戏言,如果每天把工厂生产的货物横跨关口的藩篱“扔过去”,这样就省了很多钱。不同于自然地形,深圳地图上的特区边界“二线关”大多依据自然地形,但当这种截然的边界与经济价值相关时,空间超越了它的自然属性产生了质变。比如,位于深圳原关内部分的南方科技大学,正是横跨在这条边界上,它是深圳老三区(罗湖、福田、南山)中最后的一个大型城市项目,特区里外的基础结构和土地状况由此有着显著的差异:关界北边原本罕有人至的屋背岭和长岭陂水库,现在反而成为关界南边大学城切题的后花园。于是,空间本身的塑形(空间类型自身的有机演化),乘以时间因素(特定发展模式的助推或者滞着),加上新的效益和价值的“赋能”(发展模式重新定位),产生了令人眼花缭乱的后果。6

后果是各种“过关”——在城市化过程当中,人、货、信息和生活方式的流动与交换,既有提速也有滞着,构成了珠三角特有的丰富城市肌理和特殊的城市空间形态,难以一概而论。附着于铁路线的罗湖城中村,正是这种发展的见证与结果。如果我们将传统村落的社区生活比喻为静态的“仓储”,那么在今天大都会的语境中,这些“库存”就面临不同“交易”中“转运”、“出货”乃至“滞留”的可能。缓急不一的物流和物理空间的守、变相辅相成。于是,不同时期的物流交换模式,也就决定了深圳不同的面貌。

这里带出一个问题:深圳目前是否依然还处于“转运和出货”的过程中?毕竟,这座城市赖以起飞的政治甚至经济语境已经发生变化。深圳面向的已经不再是它的邻居,而是整个世界。7

换一种表述方式,作为事实上的一线,深圳该如何从一个生产型城市转化为一个有自己文化的世界城市呢?相关数据统计,全国出国旅游人数排名第一的是深圳,这个排名由来已久8。深圳难以成为真正的旅游目的地而长期作为香港出境游的中转地,兩者对比鲜明。明天的深圳如何能够脱离“带状城市”、“生产城市”、“事件城市”,成为一个真正在文化上具备“生产力”和“高储蓄”的城市,再回落到“文化消费-再生产-积淀”的传统流程之中?以上恰好形成了一种与物质经济发展相反的逆序,这也是我们所有关心深圳未来的人面临着的挑战。

在双向时间中反思深圳

第二部分是时间本身演绎出的问题。深圳就像一架开足马力的飞机,一旦达到巡航高度,已经没有起飞的问题;虽然它还在继续往前飞,但事关“落地”,难免是因为对油箱的担心。现代主义者想象的“永远的进步”或许出于惯性,或许是因为有了“新能源”。于是我们会好奇,它可期的未来到底会是什么样的?除了古典城市的终结已成定局,埃森曼(Peter Eisenman)所说的终结的终结(the End of the End)果真如此吗?如果过去的城市是一个句号,当下的城市是一个逗号,明天的城市绝非句号,也不可能永远是逗号(The End of the Beginning),它会是个问号吗?——对于深圳的未来,我同样打了一个问号。9

在城市议题里,如果时间是老生常谈的话,那么把对未来的“顺流而上”和对过去的“逆流而下”两条时间线放在一起,形成相向而行的时间,变成同时关于未来和历史的讨论,将会饶有趣味。2018年起,我和孟建民大师工作室合作的一个未实现的展览项目正是以此为题。一方面,我们是进阶,是沿着每一个当下的惯性畅想未来;另一方面是逆行到过去,反方向思考已经发生的事情,也就是对城市已做选择的逻辑一步步逆推求证。通过两种方向的运动的交集,想象在两者不同交汇点的意义——也即“事实如此”和“理应如此”的关系。

这正是库哈斯《癫狂的纽约》一书的要旨,纽约在这个意义上可以和深圳完美比较。库哈斯指出,建筑和城市宣言(manifesto)的致命弱点(weakness)是与生俱来的证据缺失,也就是它是凿空而论的愿望如此。但是“曼哈顿的问题恰恰相反:它有堆积如山的证据,却没有宣言。”10深圳同样如此,一旦较真儿,当下看似天衣无缝的城市经营和判断(基于今天的成就,会产生过去每个选择都“道路正确”的错觉),与粗糙的理论,至今无法摆脱的草根境地(在回溯视角中才能看到的逻辑缺失),两股浪头将迎头碰撞。这是 “经验”(历史)和“愿望”(逻辑)的碰撞。也许,只有把方向不同的时间线索关照在一起,我们才能更清楚地看到今天深圳所处的位置以及预料一些未来可能发生的事情。

类似于以上基于“时间”演绎的思路,我还与同学一起参与过一个针对深圳湾的“超级城市竞赛”。很显然,对于组织竞赛的官方而言,深圳已经是大城市了,未来还可以“超级”巨大,那么,这就是我们可以揭示的“超级城市”的含义吗?城市在未来还可以如何“超级”呢?这个竞赛本身又是一个有关深圳的宣言,但有我意想不到的过程和结局:我招募了一批人,包括我自己熟悉不熟悉的学生,工作坊偶识的深圳年轻专业人士,或在北京,或在西安等外地城市,大家一起来共同讨论“超级城市”的定义。我设定的规则首先是一条累积性(accumulative)的工作时间线:大家像击鼓传花一样自觉依序合作,第一个人发表自己对超级城市的看法,做了一些实际图纸后,第二个人必须基于上一个人的观点,根据他已经完成的工作来继续深入,表达自己的观点,增加新的层次。

很快我便发现一个问题:在接力讨论的过程中,刚开始大家还算积极,越是传递到后面,越是容易中断,形成松弛而无效率的状况,不光是观点相左,成果寥寥,最后就连讨论本身也难以延续了,需要主持人强行介入重新出发。其实,这就跟我们的城市实情一样,即便像深圳这样有着很精密社会系统的大城市,城市里也时有合作和不合作的情况并存——大城市里的“一起孤独”和它精心打造的社会纽带并存。这也像上述深圳的空间格局:有的地方畅通无阻,意味着交换、加速……有的地方流动缓慢,同样会构筑边界和人为的壁垒。和“超级城市”一刻不停的刻板形象不同,这两者往往互相发明。

最终我们通过如实map这种可见不可见的“关系”(Team X所说的association)形成了超级城市的若干建筑类型,这些类型,或说一种人际关系的空间赋形,和我们之前自上而下规划的“理想城市”“未来城市”不太一样,不尽光滑、连续。11 这里面最有意思的一点,是现实的状况也可以糅合进城市的模型之中,成为一个既是创新方案又是现实表达的东西。效率无论高低,都是深圳现实的一体两面:理想化的“带状城市”映射着这座城市效率极高的一部分;而流通和合作未能覆盖的部分,效率却呈现出衰减的态势,产生了包括关口边界在内的各种空间阻隔,“带状组团”,逐渐回归到传统城市中的蔓延模式。

那么,有没有可能,在一些点上形成自发的放缓,调慢时钟,用于调节深圳这类人工城市的空间层次,而不一律是强行设置的“快”和“更快”?项目的发展过程也就自然产生出物理形式,具体来讲,就是一系列用不同“速度”来衡量的空间类型的自发生长。其实这种依据时间因素形成的空间在深圳已经可见,只是它们多少还处于晦暗的“深空”之中,只在这里出差几天的人很难体会。吞噬发展能量的“深空”,和那种基于规划强人狂想的有力结构,在同一座城市中居然相安无事,我忽然明白,这才是“超级”(super)城市——超级城市就是一个既可见又有恒久的阴翳,既能量勃发又产生滞怠空间,既联系又不怎么联系,既合作又未必合作的城市。这一切的初期衡量标准就是“时间”。

糅合空间与时间的深圳

无论是关于城市未来的展览还是关于超级城市的讨论,其实都是基于空间—时间关系产生的“图案”:深圳是“带状”的吗?是因看得见和看不见的边界而激发出的(单方向或多方向的)运动?是横跨可见和不可见的社会领域的松散的立体结构?——对于城市工作者而言,这些“图案”是重新发明过去和面对未来的起点,它们也可以提示和反思深圳的当下。

它们也是重新写作深圳的起点。

经历了空间和时间各自维度的讨论,到了重新定义深圳整体的时刻——是什么让深圳区别于其他大城市?深圳对于大写的“城市”将来的贡献可能是什么?这样的城市又能让人感知到什么新的人文价值?

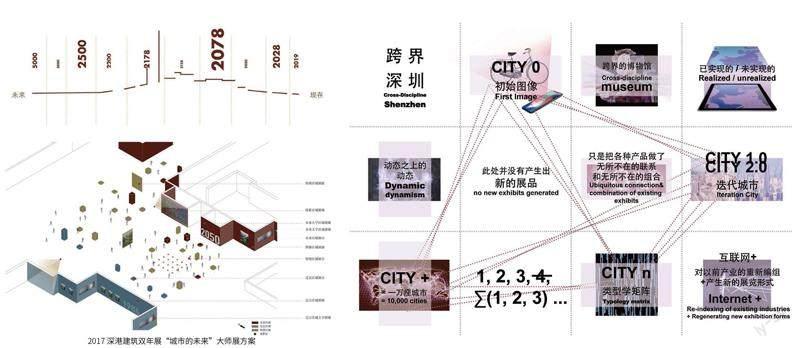

2017年,我和团队做了一个针对深圳城市规划馆建成空间的竞赛方案。12 我们认为,也许深圳不像其它城市那样,需要一个宏大但不变的沙盘,像珠三角的景观变化一样,这座城市是空间乘以时间的结果。我们用City X来描述深圳,X有关变化,它包括City 0、City e、City n、City(1.0-2.0)等不同的演進模式。其中0有关起点和城市创生的神话,e是一个常数,n代表着有序的变化,最新的“代际城市”(1.0-2.0)事实上否认了变化是线性的,“1.0,2.0……”的更替往往是对于前代城市逻辑的推翻再来。

在如此短时间内经历如此多“变化”,还能保持着开放性的中国乃至世界城市只有深圳,这让城市的定义不断被改写。深圳是City 0,最早只需要一个简单粗暴的发展逻辑;作为“世界工厂”,深圳也需要City e,当经济和业态面临着更新换代的任务,就需要融汇以上所有城市经验,蜕变为一种有规律的发展模式;深圳还是City n,在城市化过程中产生了多样化的可能性。通过以上不同的城市“类型”来理解深圳现象,会发现深圳的独特之处就在于它完全可以是1到n的任意一个,把以上所有城市经验融汇,才是深圳的全部——它是没有“整体”的“全部”。它们绝不是一个个平行的分类,而是若干种不同类型的组合,即联络又松散,未来也没有必要会重复今天的城市逻辑,而是可以在下一个瞬间制造新的能量。

雖然数量不算可观,我在深圳从事的建筑和策展实践,大致为这座城市勾勒出了一个(套)粗糙但有区别性的“图案”,表述了我对深圳模式的粗放理解,事实上也构成了一种城市历史的新叙事方式。深圳不再是天际线上几个有代表性的城市地标建筑,不是简单符号,或许,套用《癫狂的纽约》的句式,那将是一部(永远)“未竟的深圳小说”(A Shenzhen Fiction without End)。

景观对建筑的批判

我们都知道库哈斯写过一本关于珠三角的书《大跃进》,为什么中国的珠三角会进入到一个写过纽约的作者的视野当中呢?珠三角和纽约都有一个关键词就是“大”: 物理尺度层面的大,城市规模的大,最终,还有经济规模上的“大”,珠三角的“大”并非可见的大,一堆小工厂加在一起的数字,俨然已构成了库哈斯“大”(Bigness)的含义。“大”是库哈斯的都市学理论里大都市的特征之一,此外还有“普世城市”(generic city)、“程序”(program)、“自动纪念碑”(auto monument)等概念。作为珠三角最富于代表性的城市,深圳同样具有一些这方面的特征,但这些概念合在一起,并不是现实中的深圳——任何置身实地的人都能做出这样的判断。

尽管《大跃进》无法和《癫狂的纽约》相提并论,它们彼此之间的关系对我的深圳写作依然具有深远的意义。库哈斯笔下的纽约为深圳贡献了一种颠覆性的形式方法,它似乎自相矛盾地对于传统(西方)建筑学的形式方法提出了挑战。首要的身份是一名建筑师,库哈斯显然认同,人都生活在形式之中,城市也是需要形式的,从餐桌摆盘到室内设计到建筑样式再到城市的结构,形式可大可小,它为人性提供了一个具体的载体和意义的参考系。但是,从纽约走向珠三角的“景观”, 库哈斯迈出了更重要的一步,那就是如此蓬勃发展的区域即使缺乏密集的都市形式,它也构成自己独特的意义。这也预示着库哈斯在近年将把注意力转移到“乡村”这样的话题上,显然库哈斯并不曾放弃他的都市学理论,但是现在对他来说乡村就是城市,乡村的形式也就是未来城市的形式。

位于山海之间,起伏不平且有空前丰富的聚落形式,从一开始,深圳的空间故事就富于曼哈顿那样的叙事潜力。13 如同杜鹃认为的那样,深圳是一系列复杂因素,比如(传统中国城乡体系中的)农村,(不同规划体制中的)社会主义城市,(相对于其它平原城市的)自然景观环境并行发展综合作用的结果。14 不过,深圳却缺乏纽约那样“异想天开”的能量,足以让这种独特的都市形式迸发出更清晰的意义。在中国,走向现代意义的城市化,只有四十年左右的历史,并无多少“样板”(paradigm)可言。因此它的空间发育处于某种持久的自发状态。与此同时,由于“发展”的焦虑,它也缺乏经济因素之外的强有力的时间线索,有关深圳城市规划发展的论文极少提到景观规划的问题。

除了提供一种城市学的方法论之外,库哈斯思想的正面意义,恰恰在于一直孜孜不倦地寻求带有批判性的城市形式。在这么“自然”的地方——南方最大的特色,其实就是它的自然景观——气候,环境,地形,或者广义的“风土”,构成了更普泛的和广义的本地传统。一个区域的、景观的、或者说人文地理学的强大逻辑,有助于统合缺乏“样板”的空间,丰富原本过于实用主义的时间线索。重新看待深圳的得失,需要把它的人工构物和经济价值重新定位在城市广袤的风景中,也就是同时考虑人和空间时间的关系。这种关系并非既有的田园诗意,而是有关新的生产和新的物质文化对惰怠的农业风景的批判。

深圳应该是空间乘以时间。

一座城市的发展不仅见于物理容器,还需要强大而持续的社会驱动,需要新的思维方法,同时更需要“愈演愈烈”的文化能量,一个复杂的系统,才能产生自我激励的可能性,以上带有批判性的城市学(critical urbanism)远远超出了规划设计的领域。深圳不仅有市民中心、莲花山公园、海景豪宅还有关外望不到边的加工工厂及其生活区、罕有人提及的野生环境和所谓“三和大神”的天地。它复杂的时空之中,不都是凯歌前行,可能,无论成就还是灾祸,都还隐藏着一种现代性里正邪兼具的“癫狂”本意。

注释:

1本文依据2019年12月在坪山美术馆的演讲重新写作修改。在这个过程中经历了和北京大学深圳研究生院-前海建投集团肖映博博士的深入讨论,承蒙帮助,多闻洞见,特此致以诚挚的谢意。

2城市景观格局演变具有极其复杂的驱动机制,自然因素和人为因素均可对其产生影响, 但人为活动无疑占据更为重要的地位。深圳的快速城市扩展与经济发展、人口增长、国家政策和城市规划战略密切相关。参见 荀斌等,“深圳城市扩展模式的时空演变格局及驱动力分析”,《生态科学》,2014年第3期,550页。

3 对于外资主导的年轻城市,投资者的逐利特性带来了增长在空间上的不确定性。与此同时,珠三角内部存在着区域性的城市竞争,1993年广深高速历经十年筹划建成,直接导致大量港商流入东莞等城市。传统规划难以应付这种局面,“道路”,而不是“住区”或其它,才是增长时期最重要的空间要素。

4赵燕菁,“高速发展与空间演进——深圳城市结构的选择及其评价”,《城市规划》,2004年第6期,40页。

5冯原,“深圳启示录:建造的现代性与中国经验的历史结构”,时代建筑,2014年第4期,12页。

6“1986年版深圳市总体规划的主要领导人周干峙曾多次提到历次总体规划对特区外的忽视,导致了在特区二线外实际上建设了另一个深圳。从人口上来讲,二线外的人口几乎是特区内部人口的2倍!”,赵燕菁,“高速发展与空间演进——深圳城市结构的选择及其评价”,《城市规划》,2004年第6期,34页。

7 2010年的深圳依然保持着“带状多组团”的城市特征,但是二线关取消之后带状城市的特征逐渐消退,关外一些区域比如龙华、龙岗,靠近了传统规划既有的摊大饼模式,尽管有些学者认为带状城市的初衷仍然值得玩味,但是把握香港方向的投资机遇已不再那么重要,至少,它已经不再是城市发展中最重要的,唯一的外部语境。

8 http://hk.mofcom.gov.cn/article/ddgk/zwfengsu/202307/20230703420578.shtml 2023年1-6月,支付宝用户出境游的人均消费额较2019年同比增长了24%。出境游人次排前十的城市依次为:深圳、上海、广州、北京、杭州、佛山、东莞、珠海、成都、武汉。

9 承肖博士指出,深圳2万7千亿GDP意味着900平方公里的建设土地,每一平方公里要有30亿的 GDP,也就是要交10个亿的税才能够支撑这座城市。所以一个残酷的事实就是为了把握机遇维持发展,这种周期性产业升级转型会一轮一轮调整下去。

10 雷姆·库哈斯,《癫狂的纽约》,生活·读书·新知三联书店,2013年,11页。

11“异体繁殖”( cross-fertilization)对于深圳,也可能就是三和大神和海景公寓出人意料的“混搭”,是一种轻松而又严肃的游戏,它不仅仅是创造意外效果的外部手段,更是在城市里引入愈演愈烈的差别(exacerbated difference)的内设机制。

12 唐克扬,王逸凡,何雅楠,雷楠,City X:城市猜想,深圳城市规划馆策展及设计团队方案征集,2017年

13 很大程度上,深圳的城市带状结构也是天然地形使然。珠江口东岸的地形显著地区别于西岸。沿着深圳市境和二线关分别有两道连贯的低丘陵地,形成了双重的东西屏障和南北分界线。

14 Juan Du, Shenzhen Experiment, Harvard University Press, 2020, p.156, p.310.